Анатомия позвоночника при мрт

Шейного отдел

Шейный отдел позвоночника должен иметь нормально выраженный физиологический лордоз, не должно быть гиполордоза или гиперлордоза, а так же кифотических деформаций.

Ширина спинного мозга сагиттально > 6-7мм

Сагиттальный диаметр позвоночного канала на уровне:

- С1 больше 21 мм

- С2 больше или равен 20 мм

- С3 больше или равен 17 мм

- C4—7 не менее 14 мм

Высота межпозвонковых дисков: С2 < С3 < С4 < С5 < С6 > С7

Поперечный диаметр на уровне ножек > 20-21 мм

Рис.10 (клик по картинке для увеличения) КТ шейного отдела позвоночника в костном окне, слева аксиальный срез на уровне С1 и корональный реформат справа.

Рис.11 КТ шейного отдела позвоночника в костном окне, справа аксиальный срез на уровне С3 и сагиттальный реформат справа.

Грудной отдел

Грудной отдел должен иметь нормальную степень кифоза (угол кифоза по Stagnara формируется линией, параллельной замыкательным пластинкам Th3 и Th11 = 25°).

Позвоночный канал на грудном уровне имеет округлую форму, что делает эпидуральное пространство узким почти по всей окружности дурального мешка (0,2-0,4 см), а на участке между Th6 и Th9 он наиболее узок.

- Сагиттальный размер: Th1-11 = 13-14 мм, Th12 = 15 мм.

- Поперечный диаметр > 20—21 мм.

- Высота межпозвонковых дисков: самая меньшая на уровне Th1 на уровне Th6-11 приблизительно 4-5 мм, наибольшая на уровне Th11-12

Пояснично-крестцовый отдел

В поясничном отделе форма позвоночного канала, создаваемая телом и дужками позвонка, вариабельна, но чаще она пятиугольная. В норме позвоночный канал в пояснично-крестцовом отделе сужен в переднезаднем диаметре на уровне L3-4 позвонков. Его диаметр каудально увеличивается, и поперечное сечение канала приобретает форму, близкую к треугольной, на уровне L5—S1 У женщин канал имеет тенденцию к расширению в нижней части крестцовой области.

Сагиттальный диаметр значительно уменьшается от L1 к L3, почти неизменен от L3 к L4 и увеличивается от L4 к L5. В норме переднезадний диаметр позвоночного канала в среднем равен 21 мм (15-25мм).

Существует простая и удобная формула определения ширины позвоночного канала:

- нормальный сагиттальный диаметр позвоночного канала не менее 15 мм;

- 11-15 мм — относительный стеноз позвоночного канала;

- менее 10 мм — абсолютный стеноз позвоночного канала.

Уменьшение этого соотношения свидетельствует о сужении канала.

Высота поясничных межпозвонковых дисков 8-12мм, нарастает от L1 до L4—5, обычно уменьшается на уровне L5-S1

Рис.12 КТ поясничного отдела позвоночника в мягкотканном (слева) и костном (справа) окне в сагиттальных реформатах.

Рис.13 КТ поясничного отдела позвоночника в мягкотканном (слева) и костном (справа) окне в сагиттальных реформатах.

Рис.14 КТ поясничного отдела позвоночника в мягкотканном (слева) и костном (справа) окне аксиальные срезы.

Рис.15 КТ поясничного отдела позвоночника в мягкотканном (справа) и костном (слева) окне аксиальные срезы.

Рис.16 МРТ поясничного отдела позвоночника в режиме STIR сагиттальный срез (слева) и Т1 (справа) сагиттальные срезы.

Рис.17 МРТ поясничного отдела позвоночника в режиме Т2 (слева) и Т2 корональный срез (справа).

Рис.18 МРТ поясничного отдела позвоночника в режиме Т2 аксиальные срезы.

Источник

Данилов И.М. «Остеохондроз для проффесионального пациента» — К.: 2010.-416 с.: ил. ISBN 978-966-2263-10-7|

Полная или частичная перепечатка данной статьи, разрешается при установке активной гиперссылки на первоисточник

Автор: врач-рентгенолог, к.м.н. Власов Евгений Александрович

Похожие статьи

Источник

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника − метод изучения мягких тканей и позвонков, основанный на возможности зафиксировать изменения их собственных магнитных полей, которые меняются при различных патологиях.

Так как во всех тканях содержится водород, то исследуют поведение атомов этого элемента. При МРТ на пациента воздействует внешнее магнитное поле аппарата, в результате чего атомы водорода кратковременно подстраивают под него свой магнитный момент. После отключения сканера они возвращаются в исходное состояние, выделяя при этом энергию. Этот процесс улавливается специальными устройствами и записывается в виде цифрового изображения.

Какие отделы позвоночника исследуют на МРТ?

При обследовании позвоночника МРТ дает возможность изучить состояние не только всех костных отделов (от шейного до копчика), но и других важных структур:

- межпозвонковые диски;

- спинной мозг и его оболочки;

- сосуды и нервы;

- связки;

- хрящевые ткани;

- межпозвонковые суставы;

- прилегающие мышцы и клетчатку.

Строение позвоночника на примере отдельного сегмента

Магнитно-резонансная томография с высокой точностью определяет локализацию грыжевых выпячиваний межпозвонковых дисков, их размер, степень дегенеративных изменений, нарушение циркуляции спинномозговой жидкости. С ее помощью дифференцируют спаечные процессы в эпидуральной клетчатке от воспалительных, а также от опухолевых и сосудистых новообразований.

Отделы позвоночника:

- шейный;

- грудной;

- поясничный;

- крестцовый;

- копчик.

Все отделы возможно детально изучить во время магнитно-резонансного сканирования.

МРТ диагностика позвоночника: показания и противопоказания

Магнитно-резонансная томография применяется в диагностике практически всех патологий позвоночника. Исследуются:

- травмы;

- аномалии развития;

- воспалительные заболевания (спондилит, остеомиелит, дисцит);

- дегенеративные процессы (остеохондроз, спондилоартроз, протрузия межпозвонковых дисков);

- злокачественные новообразования и метастазы.

Опухоль позвоночника на МРТ (обозначена стрелками)

Остеохондроз

Это дегенеративно-дистрофическое хроническое заболевание, которое начинается с пульпозного ядра межпозвонкового диска и распространяется дальше на все элементы позвоночного двигательного сегмента.

МРТ имеет смысл сделать при любых устойчивых болях в спине, так как поставить точный диагноз при первичном обследовании у невролога только по клиническим признакам − задача непростая. Сложности могут быть связаны с тем, что;

- существуют индивидуальные отличия в строении позвоночника, уровне выхода нервов из спинного мозга и иннервации нижних конечностей;

- существует ряд заболеваний, вызывающих аналогичные симптомы: патологии тазобедренных суставов, ишемические невриты нижних конечностей, болезни сосудов, органов брюшной полости и малого таза.

Поэтому при неврологическом обследовании можно только предположить локализацию процесса. Для постановки окончательного диагноза необходимо визуализировать процесс на МРТ, что позволит сразу выбрать правильную тактику лечения.

Спондилит

Воспалительное заболевание, при котором ранняя диагностика и адекватная тактика лечения дает возможность избежать тяжелых инвалидизирующих последствий.

Чаще всего является результатом заноса микроорганизмов с током крови в примыкающее пространство позвоночного диска (в самом диске сосуды отсутствуют). Это заболевание достаточно редкое и его часто принимают за дегенеративное, назначая неподходящее лечение. Рентгенография и КТ не выявляет спондилит на ранней стадии. Поэтому при упорных болях в спине, не поддающихся консервативному лечению, повышении маркеров воспаления в крови или лихорадке необходимо сделать МРТ позвоночника. В случае запоздавшей диагностики спондилита может развиться повреждение спинного мозга и сепсис.

Ключевыми признаками спондилита на МРТ является:

- невозможность визуализировать границы межпозвонкового диска и прилежащего к нему тела позвонка;

- усиление интенсивности сигнала от самого диска и тела позвонка.

МРТ с внутривенным контрастированием, в данном случае, выявляет распространение воспалительного процесса и формирование эпидурального абсцесса. Стандартная МРТ без контраста дает возможность отличить спондилит от дегенеративных и опухолевых процессов.

Исследование в динамике (повторные) назначается пациентам с подтвержденным диагнозом спондилита и имеющих слабое улучшение после консервативного лечения. Это связано с тем, что изменение воспалительных маркеров в крови не всегда показательно для оценки эффективности лечения. Повторные МРТ могут выявить формирование абсцесса, который требует хирургического дренирования.

Травмы позвоночника

По состоянию нервно-сосудистых образований они могут быть:

- неосложненные (без повреждения спинного мозга и спинномозговых нервов);

- осложненные (с их повреждением).

Повреждение спинного мозга бывает:

- острое − непосредственно в момент травмы инородными телами или костными фрагментами;

- раннее − в ближайшие 10 дней, в результате сдавления гематомой, отеком, вторичным смещением позвонков;

- позднее − через несколько недель, а иногда даже лет, за счет рубцово-спаечного процесса или формирования кист.

МРТ в 98% случаев позволяет установить диагноз, так как визуализирует:

- связки;

- межпозвонковые диски;

- оболочки спинного мозга;

- спинной мозг и его патологии (кровоизлияния, отечность, ишемию);

- нарушение структуры тел позвонков.

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника показывает грыжевое выпячивание диска на уровне 5 поясничного и 1 крестцового позвонка, которое оказывает давление на спинной мозг и нервные корешки.

МРТ − основной метод диагностики посттравматических грыж дисков.

У определенной группы пациентов с травмой позвоночника в остром периоде на рентгенограмме признаки повреждения позвонков отсутствуют. Но через 3-8 мес. внезапно возникает резкая боль в месте прежней травмы. При повторном исследовании выявляется компрессионный перелом позвоночника.

Это объясняется тем, что в остром периоде произошло кровоизлияние в тело позвонка. После его рассасывания развилось асептическое воспаление и разрушение костных структур. Действие осевой нагрузки на ослабленное тело позвонка привело к его компрессионному перелому.

МРТ позволяет визуализировать эти кровоизлияния в остром периоде и принять своевременные меры, что существенно влияет на дальнейшее здоровье пациента.

Метастатические поражения позвоночника

Появление боли в области позвоночника, нарастание существующей боли в области позвоночника и в нижних конечностях у пациентов с онкологическим заболеванием должно стать причиной для проведения МРТ всего позвоночного столба с внутривенным контрастированием в срочном порядке.

Однако объем первичных диагностических мероприятий зависит от выраженности проблем у пациента на момент осмотра. Бессимптомные очаги в позвоночнике метастатического характера, выявленные на КТ или сцинтиграфии, целесообразно подтверждать проведением МРТ с контрастированием.

Появление угрожающих симптомов в виде слабости в конечностях, нарушения функции тазовых органов или чувствительности является причиной проведения экстренной МРТ всего позвоночника с контрастом, даже если пациент имел в анамнезе дегенеративное заболевание позвоночника.

Противопоказано проведение магнитно-резонансной томографии пациентам:

- имеющим в теле импланты или инородные тела из ферромагнетиков;

- носящим несъемные электронные устройства (кадиостимуляторы, кохлеарные импланты, инсулиновые помпы и другие);

- с установленными сосудистыми клипсами на артериях головного мозга;

- беременным в первом триместре;

- при невозможности сохранять неподвижное состояние в связи с клаустрофобией, болевым синдромом или по другим причинам.

В нашей клинике не проводят обследование детям до 5 лет и взрослым с массой тела более 130 кг или окружностью талии более 150 см.

Подготовка к магнитно-резонансной томографии позвоночника

Специальной подготовки к этой процедуре не требуется. Если планируется введение контраста, то в течение 4-5 часов желательно воздержаться от приема пищи.

Перед сканированием необходимо предоставить врачу результаты всех предыдущих исследований, документы на импланты (при их наличии).

МРТ позвоночника: как проходит процедура

Перед обследованием необходимо снять все металлические аксессуары, часы, выложить банковские или другие магнитные карты. Пациента укладывают на специальный стол, который будет находиться внутри сканера. Во время процедуры нужно сохранять неподвижное положение для лучшего качества снимков.

Оборудование для проведения МРТ

Врач удаляется в соседний кабинет, но поддерживает контакт с пациентом по двусторонней связи и видит его на мониторе. В сканере поддерживается комфортная температура, хорошая циркуляция воздуха и освещение. Можно использовать наушники с приятной музыкой.

После процедуры вы можете отдохнуть и выпить кофе, ожидая описания снимков. Это займет 15-20 минут.

Нормальные показатели МРТ позвоночника

При оценке МРТ позвоночника учитывают тот факт, что существуют индивидуальные варианты строения, которые могут быть похожи на некоторые патологические состояния.

Магнитно-резонансное изображение нормального состояния поясничного отдела позвоночника

Незаращение дуги 1-го шейного позвонка − считается нормой при отсутствии неврологических нарушений и часто обнаруживается случайно.

Незаращение задней части поясничных позвонков − при отсутствии жалоб также может считаться индивидуальной особенностью.

Жировой конгломерат в костном мозге, который является вариантом нормы, иногда на снимках похож на гемангиому позвонка.

Эти и другие разновидности строения позвоночника никак не отражаются на здоровье пациента и легко распознаются грамотными врачами. В нашей клинике работают специалисты с опытом более 7 лет.

Для правильной диагностики нужно учитывать существование особенностей строения позвоночника.

Источник

Рентгенограмма, КТ, МРТ позвоночника при вариантах нормы

а) Определения:

• Нормальные анатомические варианты строения, которые могут симулировать те или иные патологические состояния

б) Визуалиазция варианта нормы позвоночника:

1. Псевдоподвывих шейных позвонков:

• Классически подобные изменения наиболее выражены на уровне С2/3, где определяется передний подвывих С2 позвонка относительно С3 при сгибании головы

• Наблюдается у маленьких детей с незавершенной оссификацией верхних шейных позвонков:

о Увеличение частоты подобных изменений у пациентов старшего возраста является спорным, может быть следствием истинного повреждения связок шейного отдела позвоночника

• Ключами к правильному диагнозу являются отсутствие нарушения непрерывности спиноляминарной линии и возраст пациента

2. Незаращение дуги С1:

• Неполная оссификация дуги С1 позвонка

• В отсутствие неврологической симптоматики или документально подтвержденной нестабильности считается бессимптомным нормальным анатомическим вариантом, который обнаруживается, как правило, при исследованиях, выполняемых по другим показаниям

3. Шейные ребра:

• Небольшие рудиментарные ребра на уровне С7:

о Похожим анатомическим вариантом с аналогичной клинической картиной является удлинение поперечных отростков С7

• Обычно симптоматики не вызывают, однако иногда являются причиной плечевой плексопатии или синдрома верхней апертуры грудной клетки

• Ориентация поперечных отростков является ключевым признаком, позволяющим отличить шейные ребра от грудных:

о Поперечные отростки шейных позвонков направлены каудально, тогда как грудных — краниально

4. Варианты строения переходных отделов позвоночника:

• Варианты костной анатомии грудопоясничного или пояснично-крестцового переходов

• Наиболее распространенными вариантами являются «люмбализация» S1, «сакрализация» L5, рудиментарные ребра на уровне L1, гипоплазия ребер на уровне Т12

• Могут затруднять нормальный счет позвонков

о Обычно клинически не являются значимыми, если метод счета хорошо описан в протоколе исследования

• Могут служить предпосылками для более быстрого наступления дегенеративных изменений на смежных подвижных выше- или нижележащих уровнях

5. Фокальная жировая перестройка костного мозга:

• Фокальный конгломерат жировой ткани в толще костного мозга позвонка

• Интенсивность сигнала соответствует жировой ткани в любом режиме исследования:

о Подтвердить диагноз помогает использование режима насыщения жировой ткани

• Основной клинической проблемой является то, что данное образование напоминает гемангиому позвонка

6. Эктопия почки:

• Тазовая почка располагается ниже по сравнению с ее нормальным положением и в большей степени смещена к срединной линии

• Может напоминать новообразование превертебральной области

• С тем, чтобы предотвратить ненужные биопсию или резекцию, необходимо правильно идентифицировать характерную кортикомедуллярную архитектуру эктопической почки

7. Объединенный корешок спинного мозга:

• Два смежных спинномозговых нерва выходят через общую аномальную дуральную воронку

• Корешки затем выходят либо каждый через соответствующее ему межпозвонковое отверстие, либо оба через одно и то же отверстие

• Лучевая картина напоминает опухоль оболочек нерва или грыжу межпозвонкового диска

8. Незаращение задних элементов поясничных позвонков:

• Незаращение задних элементов L5 или S1:

о Термин «spina bifida occulta» считается устаревшим и употреблять его не следует

• Обычно диагностируется у пациентов, не предъявляющих в этом отношении никаких жалоб

• В отсутствие аномалий кожи в этой зоне или соответствующей неврологической симптоматики считается вариантом нормы

9. Высокое окончание дурального мешка:

• В норме дуральный мешок заканчивается ниже S2 позвонка:

о Варианты окончания включают уровни от нижней трети L3 до верхней трети S5

о Окончание дурального мешка выше уровня S1 наблюдается менее, чем у 5% людей

• Никакой неврологической симптоматики при обнаружении этого варианта строения обычно не выявляется

• Выявление аномалий строения спинного мозга или дисплазии крестца говорит в пользу синдрома каудальной регрессии

10. Рекомендации по исследованию:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Для оценки анатомии мягких тканей наиболее оптимальной является МРТ

о Для исследования костной анатомии оптимальны стандартная рентгенография и КТ

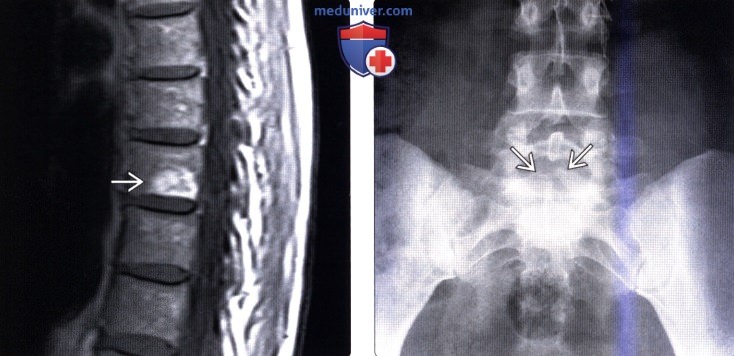

(Слева) MPT, Т1-ВИ, сагиттальная проекция: фокальный четко очерченный гиперинтенсивный очаг в теле грудного позвонка. Целостность задней покровной пластинки позвонка не нарушена. Дифференциальный диагноз следует проводить между фокальной жировой перестройкой костного мозга и небольшой гемангиомой. И то, и другое не имеют особого клинического значения.

(Справа) Рентгенография поясничного отдела позвоночника в прямой проекции, выполненная в связи с жалобами пациента на боль в нижней части спины: определяется неполное за ращение дуги позвонка по средней линии, являющееся в данном случае случайной находкой.

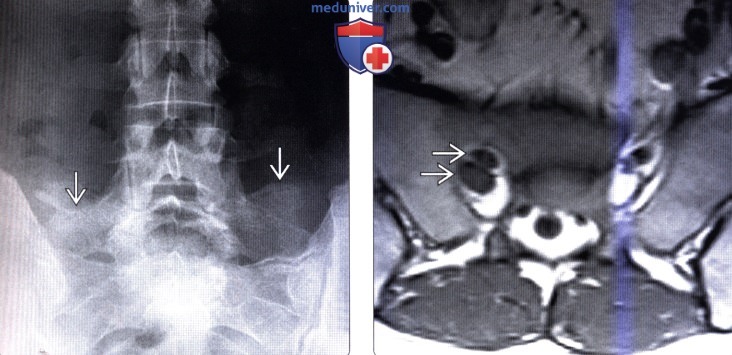

(Слева) Рентгенограмма в прямой проекции: ассимиляция поперечных отростков L5 с боковыми массами крестца с обеих сторон («сакрализация L5»).

(Справа) На этом аксиальном Т1-ВИ крестца визуализируются два овоидной формы образования в полости правого крестцового отверстия S1, представляющих собой объединенные нервные корешки.

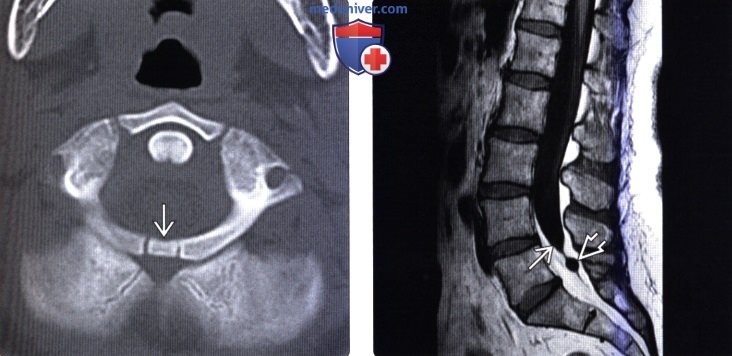

(Слева) КТ, аксиальная проекция: анатомический вариант наличия дополнительного центра оссификации в срединной части задней дуги атланта. Анатомия передней дуги атланта обычна — здесь только один центр оссификации. Этот относительно редко встречающийся анатомический вариант протекает бессимптомно и не приводит к развитию нестабильности.

(Справа) МРТ, Т1-ВИ, сагиттальная проекция: (неврологический статус без изменений) случайной находкой стало высокое окончание дурального мешка — на уровне середины L5, и небольшая периневральная киста. Конус спинного мозга заканчивается как обычно на уровне L1, терминальная нить спинного мозга не утолщена.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Травматические и дегенеративные подвывихи позвонков:

• Лучевая картина напоминает псевдоподвывих шейных позвонков

• Истинный спондилолистез на фоне травмы или дегенеративных изменений

• В отличие от псевдоподвывиха характерно нарушение непрерывности спиноляминарной линии

• Часто сочетаются с травматическими или дегенеративными костными изменениями

• Пациенты обычно значительно старше того возраста, для которого характерны псевдоподвывихи позвонков

2. Перелом поперечных отростков:

• Лучевая картина напоминает шейные ребра, гипопластические грудные или поясничные ребра

• Острые края перелома, нарушение целостности кортикальной пластинки

• ± паравертебральная гематома, другие повреждения

3. Аномалии сегментации и формирования позвонков:

• Истинное нарушение нормальных формирования и сегментации позвонков:

о Позвонки-»бабочки», полупозвонки, блокированные позвонки, блокирование задних элементов позвонков

• Могут напоминать различные варианты анатомии переходных грудопоясничных и пояснично-крестцовых отделов позвоночника

• Необходимо помнить о синдромальных ассоциациях и сопутствующих аномалиях внутренних органов

4. Гемангиомы позвонков:

• Лучевая картина напоминает фокальную жировую перестройку костного мозга позвонков

• Большинство из них бессимптомны и диагностируются случайно в ходе исследований по другим показаниям:

о Небольшой процент этих образований характеризуются наличием сосудистой (нежировой) стромы, могут распространяться за пределы тела позвонка, приводить к развитию патологических переломов

о Первостепенное клиническое значение имеет дифференциальных диагноз с первичными или метастатическими злокачественными новообразованиями позвоночника

• Правильный диагноз доброкачественной гемангиомы помогает поставить характерная круглая форма образования с грубыми неровными костными трабекулами

5. Грыжа межпозвонкового диска:

• Лучевая картина напоминает объединенные корешки спинного мозга, опухоль оболочек нервов

• Многообразные особенности лучевой картины:

о Фрагменты вещества межпозвонкового диска характеризуются неравномерным усилением сигнала, что позволяет отличить грыжу от опухоли оболочек нерва или нормального дорзального спинномозгового ганглия

о Может напоминать объединенный корешок спинного мозга — в таких случаях обратите внимание на необычное число пучков нервных волокон в одной дуральной воронке, необычное расположение оболочек корешка

6. Опухоль оболочек нерва:

• Лучевая картина напоминает объединенный корешок спинного мозга, грыжу межпозвонкового диска

• Наиболее распространенными опухолями спинномозговых нервов являются нейрофибромы и шванномы

• Усиление сигнала позволяет отличить опухоль оболочек нерва от нормального или объединенного корешка спинного мозга и грыжи межпозвонкового диска

7. Задняя дизрафия позвоночника:

• Лучевая картина напоминает встречающийся иногда анатомический вариант неполного заращения задних элементов позвонков

• Может быть открытой и закрытой (покрытой кожным покровом)

• Нередко сочетается с низким расположением спинного мозга и аномалиями развития нити спинного мозга ± липома

8. Синдром каудальной регрессии:

• Лучевая картина напоминает высокое окончание дурального мешка

• Суть аномалии заключается в наличии у пациента менее пяти крестцовых сегментов и отсутствии копчика

• Спинной мозг имеет клиновидную форму, заканчивается достаточно высоко (тип 1) либо удлинен и заканчивается относительно низко (тип 2)

• Сочетается с аномалиями развития органов таза, другими врожденными мальформациями позвоночника

г) Патология:

1. Общие характеристики:

• Этиология:

о Вариант нормы

2. Макроскопические и хирургические особенности:

• Соответствуют лучевым находкам

3. Микроскопические особенности:

• Характерное микроскопическое строение тканей

д) Клиника нормальных анатомических изменений позвоночника:

1. Клиническая картина:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Являются случайной находкой при обследовании пациентов по каким-либо другим показаниям

о Пациент не предъявляет жалоб либо клиническая картина, которая стала причиной назначения того или иного метода исследования, не соответствует обнаруженным в ходе исследования находкам

2. Демография:

• Возраст:

о Различные анатомические варианты строения позвоночника могут быть обнаружены в любом периоде жизни человека

• Эпидемиология:

о Вариабельна

3. Течение заболевание и прогноз:

• Варианты нормы не влияют на продолжительность жизни и не приводят к увеличению заболеваемости

• Если диагностируются как патологические изменения, могут стать причиной ненужных диагностических исследований и назначения ненужного лечения

4. Лечение:

• Не показано

е) Диагностическая памятка. Следует учесть:

• Многие варианты нормы встречаются достаточно часто:

о Легко распознаются опытными специалистами

• Некоторые анатомические варианты нормы встречаются относительно редко и могут быть отнесены к патологическим изменениям:

о Для правильной диагностики всегда необходимо помнить о существовании таких вариантов

о Если в ходе исследования обнаруживается какая-либо неожиданная находка, в круг дифференциальных диагнозов всегда необходимо включать и нормальные анатомические варианты строения

ж) Список использованной литературы:

1. Thawait GK et al: Spine segmentation and enumeration and normal variants. Radiol Clin North Am. 50(4):587-98, 2012

2. Gaea AM et al: Evaluation of wedging of lower thoracic and upper lumbar vertebral bodies in the pediatric population. AJR Am J Roentgenol. 194(2):516—20, 2010

3. Hanson EH et al: Sagittal whole-spine magnetic resonance imaging in 750 consecutive outpatients: accurate determination of the number of lumbar vertebral bodies. J Neurosurg Spine. 12(1 ):47-55, 2010

4. Lotan Retal: Clinical features of conjoined lumbosacral nerve roots versus lumbar intervertebral disc herniations. Eur Spine J. 19(7): 1094-8, 2010

5. De Martino RR et al: Thoracic outlet syndrome associated with a large cervical rib. Vase Endovascular Surg. 43(4):393-4, 2009

6. Kanchan T et al: Lumbosacral transitional vertebra: clinical and forensic implications. Singapore Med J. 50(2): e85-7, 2009

7. White PW et al: Cervical rib causing arterial thoracic outlet syndrome. J Am Coll Surg. 209(1):148-9, 2009

8. Song SJ et al: Imaging features suggestive of a conjoined nerve root on routine axial MRI. Skeletal Radiol. 37(2):133-8, 2008

9. Serhan HA et al: Biomechanics of the posterior lumbar articulating elements. Neurosurg Focus. 22(1): El, 2007

10. Soleiman J et al: Magnetic resonance imaging study of the level of termination of the conus medullaris and the thecal sac: influence of age and gender. Spine (Phila Pa 1976). 30(16):1875-80, 2005

11. Lustrin ES et al: Pediatric cervical spine: normal anatomy, variants, and trauma. Radiographics. 23(3):539-60, 2003

12. Shaw M et al: Pseudosubluxation of C2 on C3 in polytraumatized children-prevalence and significance. Clin Radiol. 54(6):377-80, 1999

13. Castellvi AE et al: Lumbosacral transitional vertebrae and their relationship with lumbar extradural defects. Spine (Phila Pa 19761.9(5):493-5, 1984

— Также рекомендуем «Варианты нормы строения краниовертебрального сочленения»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 12.7.2019

Источник