Аневризматическая костная киста позвоночника

Аневризмальная костная киста (АКК) — это доброкачественное экспансивное опухолеподобное поражение костей неясной этиологии, состоящее из многочисленных сосудистых пространств заполненных кровью, в основном диагностирующееся у детей и подростков.

Эпидемиология

Аневризмальные костные кисты преимущественно встречаються у детей и подростков, 80% пациентов с аневризмальными костными кистами это лица моложе 20 лет [8].

Клиническая картина

Клиническая картина обычно проявляется болевым синдромом с постепенным началом. Заболевание может приводить к патологическим переломам. Аневризмальная костная киста может пальпироваться в виде припухлости в области поражения. АКК может вызывать ограничения движения. Во всех случаях лабораторные тесты остаются в пределах нормы.

Патология

Аневризмальные костные кисты состоят из расширенных сосудистых пространств различного размера, заполненных кровью или сходной с сывороткой крови жидкостью, разделенных соеденительнотканными перегородками содержащими трабекулы кости или остеоид с гигантскими остеокластами. Полости не выстланы эндотелием. Тонкоигольная аспирационная биопсия обычно не несет диагностической ценности, поскольку получает в аспирате только свежую кровь [7].

Хотя большинство АКК является первичным поражением, до трети аневризматических костных кист вторичны к сопутствующихм патологическим процессам (напр. хондробластома, фиброзная дисплазия, гигантоклеточная опухоль [4], остеосаркома).

Вариант АКК — гигантоклеточная репаративная гранулема встречается в трубчатых костях врехних и нижних конечностей, а так же костях черепа. Периодически они встречаются в костях аппендикулярного скелета и известны как солидные аневризматические костные кисты. Гистологически эти две сущности идентичны [6].

Локализация

Типично локализуюся эксцентрично в метафизах длинных трубчатых костей, прилегая к незакрывшимся зонам роста. Хотя АКК были описаны в большинстве костей, более часто они локализуются в [4,8]

- длинные трубчатые кости: 50-60%, обычно в области метафизов

- нижние конечности: 40%

- большеберцовая и малоберцовая кости: 24%, преимущественно проксимально

- бедренная кость: 13%, преимущественно проксимально

- верхние конечности: 20%

- нижние конечности: 40%

- позвоночнике и крестце: 20-30%

- особенно в задних элементах, в 40% случаев с распространением на тело позвонка [8]

- костях черепа

- эпифизах, апофизах: редко, но необходимо помнить о них

Диагностика

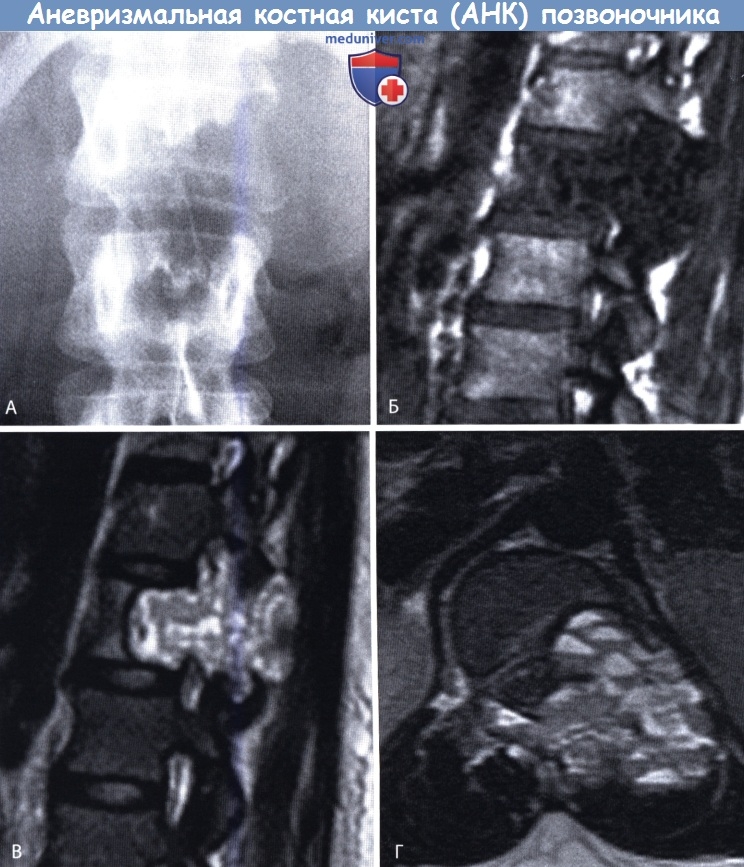

Рентгенография и компьютерная томография

Рентгенографически аневризмальная костная киста — это четко отгранченное экспансивное остеолитическое поражение со склерозированными краями. КТ выявляет аналогичные изменения с лучшей визуализацией нарушения кортикального слоя и распространение в мягкие ткани. Кроме того КТ позволяет выявить уровни жидкости, которые распознаются сложнее чем при МРТ, однако узкая ширина окна позволяет их вявить [3].

Магнитно-резонансная томография

МРТ позволяет визуализируовать уровни жидкости, а визуализация солидного компонента позволяет предположить вторичность АКК.

Кисты имеют различную интенсивность МР сигнала с кольцевидными зонами пониженного сигнала на Т1 и Т2 последовательностях. Локальные зоны высокого сигнала по Т1 и Т2 предположительно представляют собой зоны содержащие гемоглобин на разных стадиях распада.

Важно помнить что наличие уровней жидкости хотя и является характерной особенностью аневрезматических костных кист, но так же встречаются при других доброкачественных и злокачественных поражениях (напр. гигантоклеточная опухоль (ГКО), хондробластома, простая костная киста и остеосаркома).

- T1 (К+): перегородки могут усиливаться при введении контраста [12]

Ангиография

- АКК слабо васкуляризированы [15]

Лечение и прогноз

Лечатся оперативно, рецидивируют в ~20% (от 11 до 31%).

Редко встречается спонтанная регрессия [13,14].

Дифференциальный диагноз

Патологии для дифференциального диагноза зависят от модальности.

Для рентгенографии (и в меньшей степени КТ) — это литические поражения костей ГИМН ЭПОХ ФА.

Для МРТ дифференфиальный рад значительно короче, особенно с учетом возраста, локализации и данных рентгенографии. Основные заболеваня включают поражения с уровнями жидкости внутри и помимо АКК включают хондробластому, фиброзную дисплазию, гигантоклеточную опухоль [4] и остеосаркому.

История

Как самостоятельная нозологическая форма это заболевание выделено в 1942 г. H. Jaffe и L. Lichtenstein.

Источник

Аневризмальная костная киста позвоночника (АНК) — лечение, прогнозАневризмальные костные кисты (АНК) — это редко встречающиеся кистозно-сосудистые экспансивно растущие образования. Частота их составляет 1 на 700000. Болеют в основном лица молодого возраста (младше 30 лет), чаще женщины. Аневризмальные костные кисты (АНК) локализуются в основном в области задних элементов позвонков и корней дуг, чаще поражаются грудные позвонки. Эти опухоли могут встречаться в сочетании с другими опухолями позвоночника, например, гемангиомами, остеобластомами и хондробластомами. На рентгенограммах и КТ АНК выглядит как остеолитическое образование, окруженное тонкой кортикальной стенкой, внутри определяются уровни жидкости. На МРТ эти кисты выглядят как гетерогенные образования, содержащие продукты деградации крови. Ввиду сосудистого происхождения первым этапом лечения этой опухоли, или как минимум предоперационной подготовки с целью минимизации кровопотери, должна быть эмболизация сосудов. Методом выбора является кюретаж или хирургическая резекция образования. Однако даже при радикальной резекции опухоль может рецидивировать, частота рецидивов на протяжении 10 лет после операции составляет 10%. Аневризмальные костные кисты (АНК) — это рентгеночувствительные доброкачественные образования, однако применение лучевой терапии у пациентов молодого возраста сопряжено с риском развития других злокачественных опухолей. Выводы. Первичные опухоли позвоночника — это достаточно редко встречающиеся образования. Врач, столкнувшись с пациентом, предъявляющим жалобы на боль в ночное время, в периоды покоя, которая продолжается более трех месяцев, или жалобы неврологического характера, всегда должен включать в круг дифференциальной диагностики и неопластические процессы. Первичное обследование такого пациента должно включать рентгенографию заинтересованного отдела позвоночника, тщательный сбор анамнеза и детальное неврологическое исследование. При подозрении на опухолевый процесс или после подтверждения такового планируется соответствующее лабораторное и инструментальное обследование. Лечение первичных опухолей позвоночника требует мультидисциплинарного и мультимодального подхода, задачей которого является выбор наиболее соответствующего особенностям патологического процесса и запросам пациента индивидуального плана лечения.

— Посетите весь раздел посвященной «Нейрохирургии.» Оглавление темы «Операция при опухоли позвоночника.»:

|

Источник

Аневризмальная костная киста (АКК, англ. aneurismal bone cyst, ABC, син.: гемангиоматозная киста кости, гигантоклеточная репаративная гранулема, мультилокулярная кровяная киста, доброкачественная аневризма кости) относится к доброкачественным новообразованиям, характеризующимся локальным вздутием кости с образованием кистозных полостей, ограниченных фиброзными перегородками и содержащих кровянистую жидкость, а ее клеточная структура представлена пролиферацией фибробластов, гигантских клеток типа остеокластов и гистиоцитов.

Впервые ААК была описана [1] H.L. Jaffe и [2] L. Lichtenstein в 1942 году (когда патологический очаг на рентгенограммах описан как «вздутие уже существующего поражения»). Впервые АКК выделена в качестве самостоятельной нозологической единицы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1972 г. и отнесена к группе опухолеподобных поражений кости. До этого момента АКК рассматривали как один из вариантов группы заболеваний, именуемых «кисты кости», либо как одно из проявлений гигантоклеточной опухоли кости (что было продиктовано наличием скоплений гигантских многоядерных клеток остеокластоподобного типа в стенках кист). Согласно классификации ВОЗ от 2002 года ее относят к группе опухолей неопределенного генеза. В литературе нередко АКК относят к группе доброкачественных опухолеподобных процессов либо описывают как локальное деструктивное доброкачественное неопластическое поражение кости, состоящее из множества кистозных полостей, заполненных кровью. Сегодня ВОЗ (2013) рассматривает АКК как деструктивное, прогрессивно увеличивающееся в размере доброкачественное новообразование, состоящее из множественных, заполненных кровью полостей (МКБ 10: M85.5). Согласно этой классификации, АКК включена в группу промежуточных (локально агрессивных) опухолей неопределенной неопластической природы.

Обратите внимание! Несмотря на первично-доброкачественный характер, АКК может также обладать локальной агрессивностью, достигая III ст. активности по Enneking (1986) с тенденцией к экзофитному распространению (что при локализации опухоли в позвоночнике часто приводит к развитию компрессионной миелопатии).

АКК является редкой хирургической патологией. По данным литературы, в общей структуре доброкачественных новообразований костей на долю АКК приходится от 1 до 6%, что составляет от 1,4 до 3,2 новых случаев на 1 млн населения в год (ориентировочная заболеваемость по данным ВОЗ 2013 года — 0,15 на 1 млн человек). Наиболее частым местом локализации являются метафизы длинных трубчатых костей (50 — 60% случаев), хотя возможно поражение и плоских костей скелета (кости таза, лопатка), позвонков (вертебральная локализация АКК регистрируется в 8 — 30% [особенно в задних элементах, в 40% случаев с распространением на тело позвонка], составляя 15% от всех опухолей позвоночника, при этом поясничный отдел поражается в 40 — 45% случаев, шейный — в 30 %, грудной — в 25 — 30% [АКК может поражать один или несколько, иногда 5 — 6 соседних позвонков]). Редко диагностируются АКК черепа (3 — 6% ) и челюстей.

смотреть КТ-сканы АКК Th11 позвонка на radiopaedia.org [перейти]

Чаще страдают лица молодого возраста и дети (около 80%), однако заболевание может встречаться в любом возрасте. По гендерному признаку несколько чаще болеют лица женского пола, средний возраст составляет 13 — 15 лет (максимальная заболеваемость встречается в первые два десятилетия жизни — медиана — 13 лет). Редко АКК наблюдаются у пациентов до 5 лет и старше 50 лет.

Долгая история изучения АКК так и не внесла понимания ее этиологии и патогенеза (существующие теории не могут в полной мере обосновать ее развитие). На разных этапах встречаются различные определения сути этого патологического процесса: [1] результат гемодинамических расстройств под воздействием травмы (посттравматическая гипотеза) или в результате интенсивного роста кости; [2] дистрофический процесс со своеобразной клинико-рентгенологической картиной, характерным комплексом биохимических, иммунологических, циркуляторных, гидростатических изменений; [3] редкое доброкачественное поражение сосудов, вторичное по отношению к некоторым патологическим поражениям костей (например, нарушения венозного кровообращения, артериовенозная мальформация [сосудистая теория]); [4] доброкачественная кистозная трансформация кости, состоящая из заполненных кровью полостей, разделенных соединительнотканными перегородками, содержащими фибробласты, гигантские клетки типа остеокластов и реактивную костную ткань ([!!!] в исследованиях последних лет при молекулярно-генетическом анализе в АКК выявлены изменения в онкогенах USP6 и CBP, что подтверждает опухолевую природу заболевния).

Выделяют два типа АКК: [1] первичная (de novo) составляет 70%, [2] вторичная, как осложнение течения других доброкачественных или злокачественных опухолей костей, подвергшихся кистозно-геморрагической трансформации (в т.ч. с множественными геморрагиями [чаще вторичная АКК развивается в результате кистозной перестройки гигантоклеточной опухоли, остеобластомы, хондробластомы или фиброзной дисплазии кости]).

Клиника АКК обычно проявляется локальной болезненностью и припухлостью в области патологического очага. Гораздо реже встречается бессимптомное течение, при котором опухолевидное образование кости обнаруживается случайно при пальпации. Во всех случаях лабораторные тесты остаются в пределах нормы. Часто наблюдаются патологические переломы, которые консолидируются в обычные сроки. Клиническое течение АКК характеризуется стадийностью процесса. Выделяют три фазы в течении заболевания: [1] активная (характеризуется наличием болей, припухлостью, повышением местной температуры, иногда пальпируется, опухолевидное образование, чаще возникают патологические переломы), [2] стабилизации (характеризуется уменьшением клинической симптоматики и стабилизацией процесса), [3] восстановления (клинически на первый план выходят деформации кости).

Первые проявления АКК позвоночника обычно носят неопределенный характер; чаще всего [ребенка] беспокоят ноющие боли, изредка боли острого характера. Они возникают иногда при напряжении, движении, нагрузке, кашле, у некоторых [детей] боли были постоянными. В исключительно редких случаях боли усиливаются в ночное время. Боли либо строго локализованные в области поражения, либо носят редикулярный характер, симулируя заболевания органов брюшной полости. У некоторых больных первым симптомом заболевания может быть припухлость (без болевых и иных субъективных ощущений). Как исключение АКК развивается без каких-либо предвестников, и заболевание начинается с остро наступившего пареза и паралича в результате небольшой травмы или без всякой причины. Такая неопределенная картина в начальной фазе заболевания приводит к тому, что больные длительное время наблюдаются с самыми различными диагнозами: туберкулез, радикулит, холецистит, грыжа Шморля, болезнь Рейно, болезнь Гризеля (инфекционный спондилоартрит шейного отдела позвоночника [кривошея Гризеля]), опухоль спинного мозга, рассеянный склероз и т.д. Больные, как правило, поступают в специализированные клиники не ранее 6 — 12 мес с момента заболевания.

Для лечения АКК позвоночника применяют лучевую терапию (адъювантную или как монокомпонентный метод), локальные пункционные вмешательства (гемостатические препараты и глюкокортикоиды), хирургическое удаление опухоли, селективную эмболизацию, а также их комбинацию. Частота локальных рецидивов при разных методах лечения колеблется от 5% (при en-block-резекции) до 25% (при изолированной лучевой терапии), в среднем составляя 10 — 27%.

Подробнее об АКК в следующих источниках:

статья «Аневризмальная костная киста позвоночника у детей: систематический обзор литературы» Д.Г. Наумов, Е.А. Сперанская, М.А. Мушкин, Д.Б. Маламашин, А.Ю. Мушкин; Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизио-пульмонологии, Санкт-Петербург (журнал «Хирургия позвоночника» №2, 2019) [читать];

статья «Аневризмальная костная киста ребра» А.В. Михеев, С.Н. Трушин; Рязанский государственный медицинский универ-ситет им. акад. И.П. Павлова, г. Рязань (журнал «Новости хирургии» №2, 2019) [читать];

статья «Клиническое наблюдение аневризмальной костной кисты основания черепа» В.А. Черекаев, В.Н. Корниенко, Л.А. Семёнова, Е.А. Федосов, А.И. Белов; НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва; НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой РАМН, Москва (Онкология. Журнал им. П.А. Герцена, №4, 2014) [читать];

статья «Костные кисты в плоских костях и позвоночнике» Воронович И.Р., Пашкевич Л.А., Мартынюк С.Н.; РНПЦ травматологии и ортопедии, Минск (журнал «Медицинские новости» №9, 2013) [читать]

Источник

Аневризматическая киста кости — довольно редко встречающаяся опухолеподобная патология костного аппарата. Само слово «аневризматическая» начали использовать Йоффе и Лихтенштейн несколько десятилетий тому назад, правда сама патология уже была диагностирована многими авторами с использованием разных наименований.

По определению Всемирной организации здравоохранения АКК относится к остеолитическим повреждениям, которые состоят из полостей, наполненных кровью, разделенных соединительной тканью в виде перегородкок, содержащих костные пластинки, либо формирующуюся костную ткань.

Первичные формы АКК следует отличать от вторичных — они появляются на фоне патологических процессов в кости. Примерно третья часть от всего количества анеризматических костных кист начинает развиваться параллельно с гигантоклеточной опухолью, называемой остеобластомой или хондробластомой.

Общая информация

Аневризматическая костная киста (АКК) зачастую развивается в крупных трубчатых костях. Страдает часть кости, прилегающая к хрящу и называемая метафизом. В процессе увеличения образования, корка кости начинает раздвигаться, а сама опухоль увеличивается к середине трубчатой кости (диафизу). Поражение позвоночника встречается относительно редко.

Костный мозг, расположенный рядом со стенками новообразования, начинает замещаться фиброзной тканью. Полость кисты заполнена серозным, иногда кровяным жидким содержимым. Многие медики считают, что АКК — это завершающая стадия фиброзной опухоли, подвергшейся расщеплению с формированием полости (иногда формируется несколько полостей, разделенных перегородками). Некоторыми из специалистов допускается вероятность, при которой фиброзная опухоль и АКК являются окончательными проявлениями какой-то общей патологии, аналогичной с распространенной в среде костных болезней фиброзной остеодистрофии.

Клиническая картина

Аневризматическая костная киста — клиническая картина

Аневризматическая костная киста — клиническая картина

Аневризматическая костная киста формируется с раннего детства, но течение ее очень медленное. Первые клинические признаки заболевание проявляются обычно в отроческом или юношеском возрасте АКК диагностируется, в основном, у детей с 5 лет или подростков до 16 лет. Четкая зависимость от пола не доказана, но некоторые специалисты полагают, что АКК формируется преимущественно у девочек.

Формирование АКК у девочек-подростков связывают с половым развитием и началом менструального периода. В этом возрасте начинается активная выработка гормонов, которая может приводить к временным сбоям механизма свертываемости крови, что снижает снабжение костных структур кровью.

В подростковом возрасте аневризмальная киста кости практически не проявляется, а обнаруживается при профилактических осмотрах с применением рентгена. Однако при активном формировании образования, когда его размеры достигают больших значений, болезнь сопровождает отек конечности, боль без явной локализации. Визуальный осмотр позволяет определить увеличение подкожных сосудов, покраснение кожи с некоторым повышением температуры, скованность в ближайших к пораженной кости суставах.

При поражении позвоночника, как правило, киста образуется в грудном или шейном отделе. Поясница и крестец страдают в меньшей степени. Аневризмальная костная киста может формироваться на одном или нескольких, иногда на 5-6-ти соседних позвонках. При этом часто наблюдаются неврологические симптомы из-за сдавливания АКК нервных корешков.

Распространенным клиническим проявлением АКК в большом числе случаев становятся ничем не спровоцированные переломы или трещины костей, охваченных патологическим процессом. Чаще всего именно при лечении переломов и диагностируют данный недуг. Нередко, после срастания костей, наступает исцеление. При АКК крупных размеров кость начинает довольно сильно деформироваться и искривляться. При пальпации явно ощущается утолщение деформированной костной ткани в месте формирования большой АКК. Утолщение на ощупь безболезненно.

Причины патологии

В процессе формирования аневризмальной кисты кости большую роль играет стойкое нарушение локального питания кровью костной ткани. Из-за дефицита питательных веществ и кислородного голодания клетки-остеоциты начинают отмирать, костные структуры постепенно разрушаются. Увеличивается количество ферментных веществ, усиливающих распад белка-коллагена, что ведет к ослаблению костной ткани в этом месте. Через некоторое время в кости появляется полость, наполненная серозным содержимым или кровью. Она постепенно разрастается под гидростатическим и осмотическим давлением жидкости. Костные клетки медленно разрушаются.

Толчок развитию патологического процесса может дать механическая травма. В некоторых случаях причину развития АКК следует искать в воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, остеоартрите или ревматическом артрите.

Формы АКК — описание и ее диагностика

Формы аневризматической костной кисты — описание и ее диагностика

Формы аневризматической костной кисты — описание и ее диагностика

АКК обычно подразделяют на две формы: центральную и эксцентрическую. При центральной форме кистообразное образование располагается в середине кости. При эксцентрической — патологический процесс охватывает еще и близлежащие костные структуры.

Течение обеих форм характеризуется теми же фазами, что и солитарная КК. В активном формировании образования начинается быстрое разрушение костных структур, пациент ощущает довольно сильную боль. В это время клиническая картина наиболее выражена. В период отграничения симптомы стихают, а процесс разрушения кости замедляется, пока не останавливается совсем.

В фазе восстановления образовавшаяся полость начинает постепенно зарастать, а на месте АКК в конце концов остается маленькая полость, либо место с повышенной плотностью костной ткани, хорошо заметное на рентгеновском снимке. На рентгенограмме АКК видна как местное вздутие кости, имеющее ячеистую структуру.

Врач-рентгенолог определяет довольно большой очаг диаметром несколько сантиметров, который выходит за границы кости. Хорошо видна полость и разрушенная костная структура.

Для диагностики АКК рентгенологические исследования являются приоритетными. Для подтверждения диагноза лечащий врач может назначить ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и ангиографию. В некоторых случаях результаты исследований дополняют пункционной трепанобиопсией пораженного участка, с изучением внутриполостного содержимого.

Терапевтические процедуры

Лечат АКК обычно неинвазивными способами. Терапией занимаются врачи-травматологи или врачи-ортопеды. При наличии сопутствующих переломов проводят иммобилизацию пораженной кости с помощью гипсовых повязок.

В условиях дневного стационара проводятся пункции образования с откачиванием содержимого и введением лечебных препаратов, которые препятствуют ослаблению костных структур (препараты, содержащие витамин D, лекарства на основе бисфосфонатов).

В условиях дневного стационара проводятся пункции образования с откачиванием содержимого и введением лечебных препаратов, которые препятствуют ослаблению костных структур (препараты, содержащие витамин D, лекарства на основе бисфосфонатов).

В некоторых случаях в АКК вводятся гормональные средства, лекарства, подавляющие активность ферментов, гемостатические лекарства. По завершению медикаментозного курса при условии остановки активного роста АКК, может назначаться массаж, лечебная гимнастика, физиотерапия.

В отдельных ситуациях может потребоваться хирургическое вмешательство:

- когда АКК активно растет;

- если опухоль сдавливает сосуды или нервы;

- если имеет место стойкое нарушение двигательных функций конечности.

Продолжительность консервативной терапии занимает от нескольких месяцев до одного года. При правильно выбранной тактике лечения, эффект хороший или удовлетворительный.

Лечение АКК позвоночника

Отдельно следует сказать о лечении АКК позвоночника. Встречается она у людей молодого возраста, причем чаще всего у представительниц слабого пола. При активном росте АКК возрастает риск перелома позвоночника, образующаяся в позвонке полость сильно его ослабляет, из-за чего он просто не способен справиться с нагрузками. По мере развития, аневризматическая костная киста входит в позвоночный канал, что сильно усложняет консервативную терапию.

В таких случаях прибегают к внутриопухолевому кюретированию, при котором жидкость отсасывают из полости. Вероятность рецидива довольно высока. Несмотря на то, что медицине известны случаи самостоятельного рассасывания небольших аневризматических кист позвоночника, большинство специалистов сходятся во мнении, что эффективным способом избавления от АКК может быть только хирургическое вмешательство.

Процедура эта довольна сложная и рискованная, с возможным возникновением обильного кровотечения или поражением спинного мозга, однако в большинстве случаев удается достичь полного исцеления от недуга. Нередко оперативное вмешательство сочетают с курсом радиотерапии.

Прогноз

Многое зависит от возраста больного, наличия сопутствующих хронических заболеваний и тяжести патологического процесса. Исход у болезни, как правило, благоприятный. Подвижность суставов вблизи пораженного участка, при адекватном лечении, восстанавливается. Пациент становится полностью трудоспособным. Чем раньше будет диагностирована аневризматическая костная киста, и начато ее лечение, тем меньше вероятность возникновения рецидивов. Самоизлечение маловероятно, но не исключено. необходимость оперативного вмешательства наступает только в тяжелых случаях при больших размерах опухоли.

Источник