Что такое артикуляция позвоночника

Рис.80. Позвоночный столб

В целом позвоночный столб (рис.80) образно можно представить как один большой сустав с тремя плоскостями движений:

-сгибание и разгибание;

-латерофлексия вправо и влево;

-осевая ротация.

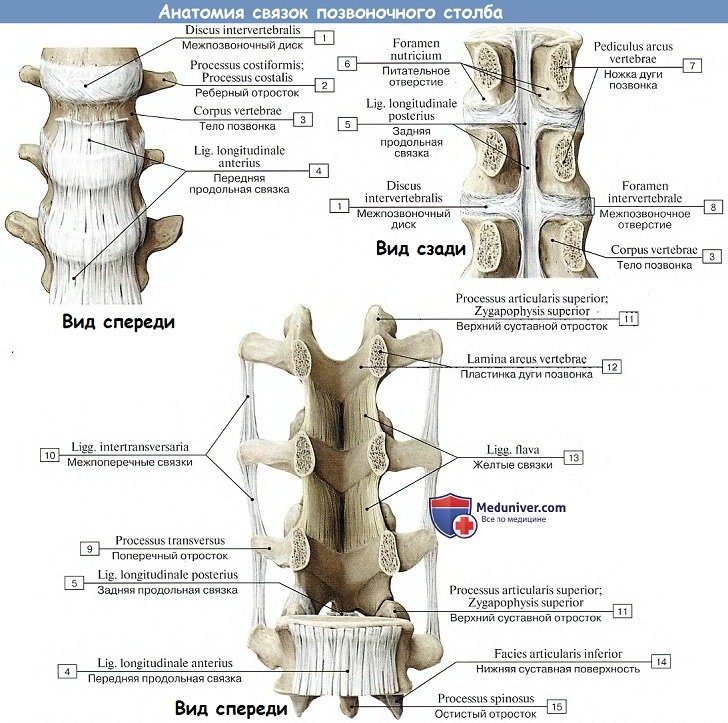

Движения эти происходят в позвоночно — двигательных сегментах в дугооотросчатых (фасеточных) суставах между позвонками, которые образуются между верхними суставными отростками нижележащих позвонков и нижними суставными отростками вышележащих (рис.81). Симметричные дугоотростчатые соединения являются комбинированными сочленениями, т. е. такими, у которых движение в одном суставе обязательно влечет за собой смещение и в другом, так как оба сустава являются образованиями суставных отростков на одной и той же кости. Функционально их относят к группе малоподвижных суставов. Объем движений в каждом позвоночно -двигательном сегменте очень невелик, но при суммации их обнаруживается значительный совокупный эффект.

Во время флексии: остистые отростки позвонков расходятся, суставные фасетки вышележащих суставных отростков скользят кпереди и кверху относительно суставных фасеток нижележащих, «обнажая» (открывая) их. Во флексию последовательно вовлекаются сначала верхние, затем нижние позвонки.

Во время экстензии: остистые отростки позвонков сближаются, суставные фасетки вышележащих суставных отростков скользят кзади и книзу относительно суставных фасеток нижележащих, покрывая (закрывая) их. В экстензию последовательно вовлекаются сначала нижние, затем верхние позвонки.

Во время латерофлексии вправо: тело вышележащего позвонка наклоняется вправо, остистый отросток вышележащего позвонка смещается вправо и краниально относительно остистого отростка нижележащего позвонка, справа поперечные отростки сближаются, справа фасетки суставных отростков также сближаются, при этом вышележащая фасетка закрывает нижележащую. Слева поперечные отростки расходятся; нижележащая фасетка открывается вышележащей. Латерофлексия осуществляется от вышележащих позвонков к нижележащим.

Во время латерофлексии влевопроисходят зеркальные события.

Во время ротациителопозвонка поворачивается в сторону ротации,остистый отросток вышележащего позвонка смещается в сторону, противоположную ротации относительно остистого отростка нижележащего; поперечные отростки позвонков на стороне ротации смещаются дорзально; на стороне ротации фасетки закрываются, на противоположной – открываются.

Рис.81. Позвоночно-двигательный сегмент

Порядок диагностически-лечебной мобилизационной и артикуляционной работы на позвоночнике:

— с помощью активных тестов врач выявляет наименее подвижный отдел позвоночника, затем в этом отделе выявляет наименее подвижный регион из 3-х – 4-х – 5 позвонков путем региональной мобилизации;

-в этом регионе путем последовательной сегментарной мобилизации в одной из трех плоскостей (чаще посредством флексии и экстензии) диагностирует наименее подвижный сегмент;

-проведя диагностическую мобилизацию на данном сегменте, последовательно вокруг каждой из трех осей, либо диагностическую артикуляцию вокруг всех трех осей одновременно, врач определяет направления, в которых движения в сегменте ограничены;

-совершает лечебную артикуляцию в сторону ограничения.

Date: 2015-07-24; view: 797; Нарушение авторских прав

Источник

Тренер по Пилатесу отличается от тренеров, использующих упражнения по Методике Пилатеса!

Тренеров по Пилатесу отличает то, что они работают на основании Принципов Пилатес

Упражнения – это всего лишь упражнения

Именно принципы создают методику

Принципы Пилатеса:

1. Дыхание

Дыхание в пилатесе – это самое основное. Научиться правильно дышать – это именно то, чему мы обучаем с первых уроков. Правильное дыхание может облегчить разгибание или сгибание позвоночника, стабилизировать центр, стабилизировать таз, увеличить подвижность ребер, расслабить шею. Это лишь немногие бонусы, которые вы получите, научившись дышать. “Дыхание способствует движению, движение способствует дыханию”

2. Осевое вытяжение и контроль центра

Под термином «осевое вытяжение» в пилатес, мы понимаем оптимальное положение тела для улучшения доступного объема движения и повышения эффективности самого движения. Как таковой тракции позвоночника не происходит. Осевое вытяжение – это всего лишь оптимальное положение. Это относится к максимальному сохранению нормальных изгибов позвоночника (шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз) и нейтральному положению таза. Все это необходимо для равномерного распределения нагрузки по межпозвонковым дискам и суставам. Используя осевое вытяжение на тренировках вы приучаете себя к правильной осанке в повседневной жизни.

Контроль центра в пилатесе – сохранение стабильности грудной клетки относительно таза и наоборот во время выполнения упражнении. За сохранение стабильности центра отвечает большое количество мышц, основными из которых является многораздельная мышца, поперечная мышца живота, диафрагма и мышцы тазового дна.

3. Артикуляция позвоночника

Артикуляция позвоночника – это способность производить сегментарное движение, т.е. двигать «позвонок за позвонком». У каждого из нас своя степень подвижности позвоночника. Это зависит от многих факторов. Важно одно – метод Пилатеса сделает ваш позвоночник гибким. Как говорил Джозеф Пилатес:

Если ваш позвоночник не гнется в 30 – вы стары

Если он полностью подвижен в 60 – вы молоды

Тренер знает как сделать ваш позвоночник гибким

4. Организация головы, шеи и плеч

Именно этот Принцип поможет вам забыть о болях и напряжениях в шее. Используя этот Принцип вы раскроете плечи и обретете свободу движения в руках. Вам станут доступными те движения, которые раньше вызывали сложность. Под конец рабочего дня вы не будете чувствовать усталость в области шеи и плеч.

5. Выравнивание и распределение веса на конечности

Этот Принцип научит вас грамотно выстраивать суставы рук и ног при выполнении упражнений и повседневных движений.

Если проанализировать осанку, то каждый из нас будет стоять по-своему, а соответственно иметь те или иные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Наша повседневная деятельность накладывает свой отпечаток на походку, на позу в положении стоя и сидя. Этих проблем можно избежать, если научиться слышать свое тело и уметь правильно выравнивать и распределять вес на ноги. Вы научитесь правильно ставить стопу, выравнивать коленный и тазобедренный суставы. Работа руками не будет вызывать напряжение в шее или плечевых суставах, так как вы узнаете как сделать так, чтобы этого не произошло.

6. Интеграция Движений

Этот принцип отражает вашу способность легко и свободно контролировать тело во время сложны многосуставных упражнений. Катание на коньках, лыжах, сноуборде, вейке, танцы, игра в баскетбол – это все интеграция различных движений. Представьте какую эффективность вы сможете развить, если научитесь оптимально двигаться в каждом суставе, а после этого соедините все ваши навыки и знание в сложное многоплоскостное движение. Вы сделаете это легко! Это сделали тысячи учеников, сделаете и вы!

Этот принцип отражает вашу способность легко и свободно контролировать тело во время сложны многосуставных упражнений. Катание на коньках, лыжах, сноуборде, вейке, танцы, игра в баскетбол – это все интеграция различных движений. Представьте какую эффективность вы сможете развить, если научитесь оптимально двигаться в каждом суставе, а после этого соедините все ваши навыки и знание в сложное многоплоскостное движение. Вы сделаете это легко! Это сделали тысячи учеников, сделаете и вы!

Прежде всего ваш инструктор – это специалист по движению. У тренера по движению, нет шаблона тренировок, но есть эти самые принципы. Используя каждый из которых мы доведем вас до высокого уровня владения своим телом.

Обучить пилатесу, это значит научить вас чувствовать тело, движение, уметь добиваться расслабления. Наша ежедневная деятельность накладывает свои отпечатки на осанку и, следовательно, на мышечное напряжение. Метод Пилатес обладает всеми необходимыми возможностями для того, чтобы вы добились более оптимальной осанки и снижения лишнего мышечного напряжения. Тренер, с учетом типа вашей осанки, разработает программу тренировок пилатес, которая создаст вашему позвоночнику необходимую поддержку и вернет подвижность суставам.

По вопросам консультации или записи на тренировку по пилатесу воспользуйтесь формой обратной связи

Источник

Артикуляция. Окклюзия. Что такое артикуляция и окклюзия?Определение понятий «артикуляция» и «окклюзия» вызывает большие разногласия среди стоматологов-ортопедов. Одни определяют окклюзию как смыкание, а артикуляцию — как сочленение и считают эти два понятия идентичными. Другие определяют артикуляцию как взаимоотношение зубных рядов во время движения нижней челюсти, а окклюзию — как соотношение зубных рядов во время ее покоя. Таким образом, эти авторы считают окклюзию статическим моментом и противопоставляют его артикуляции как динамическому. Нужно, однако, признать, что оба эти мнения неверны. Правильное определение артикуляции и окклюзии дает А. Я. Катц. Он включает в понятие артикуляции всевозможные положения и перемещения нижней челюсти в отношении верхней, осуществляемые посредством жевательной мускулатуры. Окклюзию он рассматривает как частный случай артикуляции, означающий то положение нижней челюсти, при котором меньшая или большая часть артикулирующих зубов находится в контакте. Такого же мнения придерживается и А. К. Недергин. Б. Н. Бынин определяет артикуляцию как соотношение зубных рядов при любых движениях нижней челюсти, а окклюзию — как соотношение зубных рядов при жевательных движениях. Мы также находим, что артикуляция — общее понятие, окклюзия же — один из элементов артикуляции, и определяем артикуляцию как совокупность всех динамических и статических моментов, возникающих при различных положениях нижней челюсти, а окклюзию — как один из моментов артикуляции, но не статических, а динамических. Следовательно, артикуляция и окклюзия не являются ни идентичными, ни противоположными понятиями. Чтобы понять, почему мы относим окклюзию к динамическим, а не статическим моментам, необходимо указать на следующее: двигательный аппарат состоит из двух частей — активной и пассивной. Активной является мускулатура, пассивной — костный скелет.

Так как всякое изменение положения нижней челюсти в отношении верхней, в том числе и смыкание, происходит в результате работы мускулатуры, то мы должны толковать все моменты артикуляции, учитывая состояние, в котором находится мускулатура, а не костная ткань. При окклюзии жевательная мускулатура находится в рабочем состоянии, так как для смыкания зубных рядов необходимо сокращение мускулатуры, и, следовательно, окклюзия —динамический момент. Есть только один момент в положении нижней челюсти, который может быть назван статическим — это так называемое состояние относительного покоя. Различают три вида окклюзии: переднюю, боковую и центральную. Передней окклюзией называется смыкание зубных рядов при выдвинутой вперед нижней челюсти, боковой окклюзией — смыкание зубных рядов при перемещении нижней челюсти в сторону. Что касается центральной окклюзии, то ее различные авторы определяют по-разному. Одни характеризуют ее с точки зрения положения суставной головки в суставной ямке и называют центральной окклюзией такое смыкание зубных рядов, при котором суставная головка находится в суставной ямке и прилегает к задней поверхности суставного бугорка у его основания. Другие исходят из состояния жевательной мускулатуры и называют центральной окклюзией такое смыкание зубных рядов, при котором наблюдается наибольшее сокращение собственно жевательных мышц и передних пучков височных мышц. Так, Д. А. Энтин находит, что привычное сжатие челюстей (центральная окклюзия) сопровождается одновременным и равномерным сокращением жевательных и височных мышц на обеих сторонах. Третьи определяют центральную окклюзию, исходя из характера взаимоотношений зубных рядов во время их смыкания. Существует, наконец, еще определение центральной окклюзии как начального и конечного момента артикуляции (М. Мюллер). Это определение станет понятным, если вспомнить, что Гизи в акте жевания различает четыре фазы: первая фаза исходит из центральной окклюзии, а четвертая заканчивается переходом нижних зубных рядов в исходное положение, т. е. в центральную окклюзию. Однако указанные признаки не могут быть использованы в клинике протезирования для определения центральной окклюзии, так как требуют сложных методов исследования. Например, для определения положения суставной головки в суставной ямке необходима рентгенография, для определения множественного смыкания нужно изготовить гипсовые модели зубных рядов и т. д. Наиболее доступным и практически ценным способом определения центральной окклюзии при наличии большого количества пар антагонирующих зубов является пользование признаками, видимыми простым глазом (Н. И. Агапов, А. Я. Катц, Б. Н. Бынин, А. К. Недергин и др.). — Также рекомендуем «Исследование полости рта. Сбор анамнеза перед зубопротезированием.» Оглавление темы «Оценка полости рта пациента.»: |

Источник

Оглавление темы «Соединения между позвонками»:

- Соединения между позвонками

- Соединение позвоночного столба с черепом

- Позвоночный столб как целое

Анатомия: Соединения между позвонками

Соединения позвонков у человека отражают пройденный ими в процессе филогенеза путь. Вначале эти соединения были непрерывными — синартрозами, которые соответственно 3 стадиям развития скелета вообще стали носить характер сначала синдесмозов, затем наряду с синдесмозами возникли синхондрозы и, наконец, синостозы (в крестцовом отделе).

По мере выхода на сушу и совершенствования способов передвижения между позвонками развились и прерывные соединения — диартрозы. У антропоидов в связи с тенденцией к прямохождению и необходимостью большей устойчивости суставы между телами позвонков стали снова переходить в непрерывные соединения — синхондрозы или симфизы.

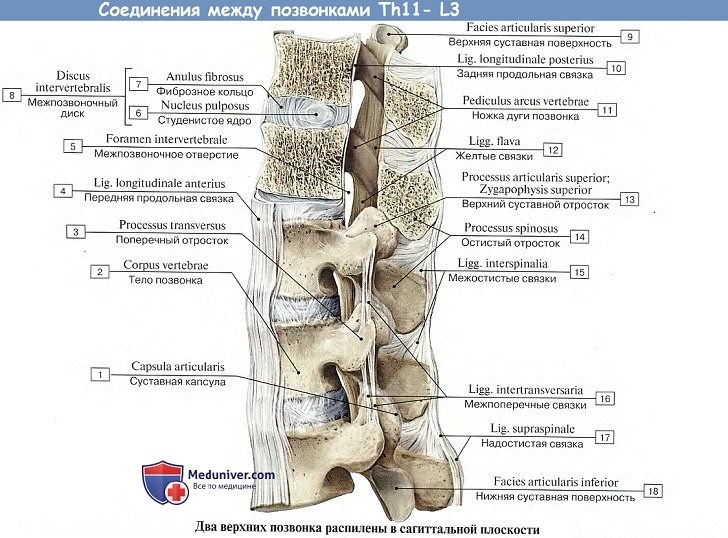

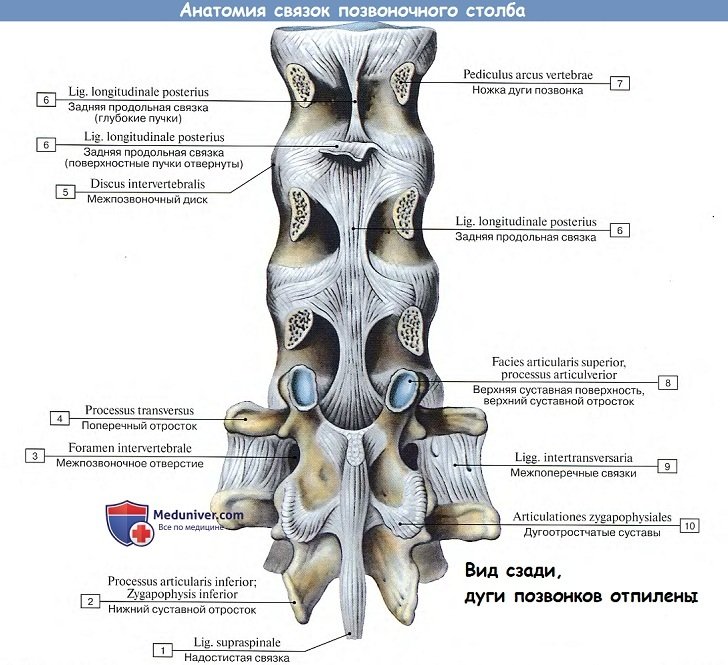

В результате такого развития в позвоночном столбе человека оказались все виды соединений: синдесмозы (связки между поперечными и остистыми отростками), синэластозы (связки между дугами), синхондрозы (между телами ряда позвонков), синостозы (между крестцовыми позвонками), симфизы (между телами ряда позвонков) и диартрозы (между суставными отростками).

Все эти соединения построены сегментарно, соответственно метамерному развитию позвоночного столба. Поскольку отдельные позвонки образовали единый позвоночный столб, возникли продольные связки, протянувшиеся вдоль всего позвоночного столба и укрепляющие его как единое образование. В итоге все соединения позвонков можно разделить соответственно двум основным частям позвонка на соединения между телами и соединения между дугами их.

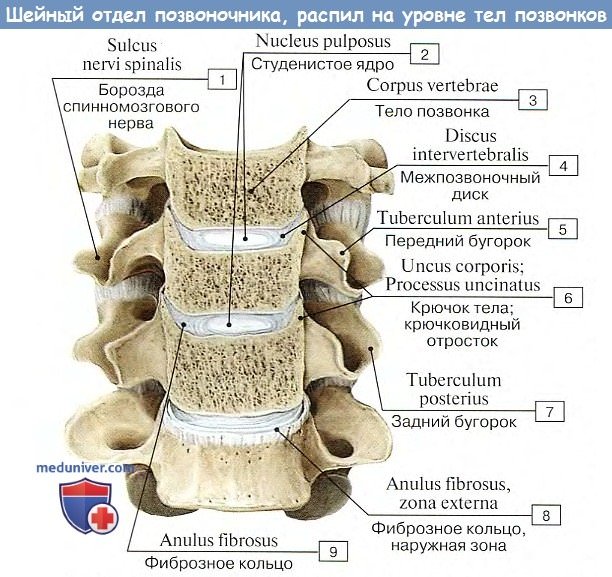

Соединения тел позвонков

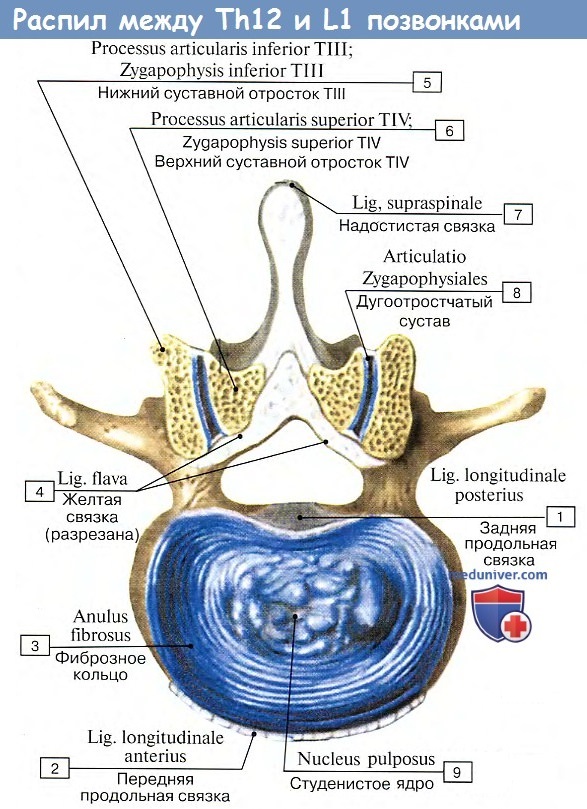

Тела позвонков, образующие собой собственно столб, являющийся опорой туловища, соединяются между собой (а также и с крестцом) при посредстве симфизов, называемых межпозвоночными дисками, disci intervertebrales.

Каждый такой диск представляет волокнисто-хрящевую пластинку, периферические части которой состоят из концентрических слоев соединительнотканных волокон.

Эти волокна образуют на периферии пластинки чрезвычайно крепкое фиброзное кольцо, annulus fibrosus, в середине же пластинки заложено студенистое ядро, nucleus pulposus, состоящее из мягкого волокнистого хряща (остаток спинной струны). Ядро это сильно сдавлено и постоянно стремится расшириться (на распиле диска оно сильно выпячивается над плоскостью распила); поэтому оно пружинит и амортизирует толчки, как буфер.

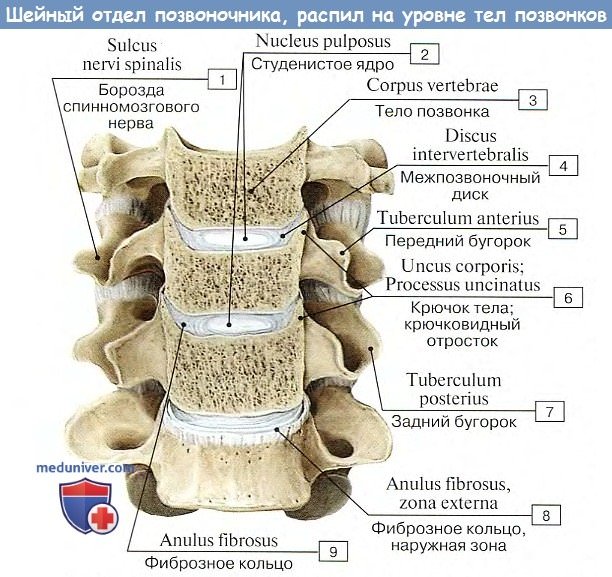

Колонна тел позвонков, соединенных между собой межпозвоночными дисками, скрепляется двумя продольными связками, идущими спереди и сзади по средней линии. Передняя продольная связка, lig. longitudinale anterius, протягивается по передней поверхности тел позвонков и дисков от бугорка передней дуги атланта до верхней части тазовой поверхности крестца, где она теряется в надкостнице.

Связка эта препятствует чрезмерному разгибанию позвоночного столба кзади. Задняя продольная связка, lig. longitudinale posterius, тянется от II шейного позвонка вниз вдоль задней поверхности тел позвонков внутри позвоночного канала до верхнего конца canalis sacralis. Эта связка препятствует сгибанию, являясь функциональным антагонистом передней продольной связки (рис. 21).

Дополнительно: Анатомия межпозвоночного диска на рисунке

Соединения дуг позвонков

Дуги соединяются между собой при помощи суставов и связок, расположенных как между самими дугами, так и между их отростками.

1. Связки между дугами позвонков состоят из эластических волокон, имеющих желтый цвет, и потому называются желтыми связками, ligg. flava. В силу своей эластичности они стремятся сблизить дуги и вместе с упругостью межпозвоночных дисков содействуют выпрямлению позвоночного столба и прямохождению.

2. Связки между остистыми отростками, межостистые, ligg. interspinalia. Непосредственное продолжение межостистых связок кзади образует кругловатый тяж, котрый тянется по верхушкам остистых отростков в виде длинной надостистой связки, lig. supraspinale.

В шейной части позвоночного столба межостистые связки значительно выходят за верхушки остистых отростков и образуют сагиттально расположенную выйную связку, lig. nuchae. Выйная связка более выражена у четвероногих, способствует поддержанию головы. У человека в связи с его прямохождением она развита слабее; вместе с межостистыми и надостистой связками она тормозит чрезмерное сгибание позвоночного столба и головы.

3. Связки между поперечными отростками, межпоперечные, ligg. intertranvsversaria, ограничивают боковые движения позвоночного столба в противоположную сторону.

4. Соединения между суставными отростками — дугоотростчатые суставы, articulationes zygapophysiales, плоские, малоподвижные, комбинированные.

Соединения между крестцом и копчиком

Они аналогичны вышеописанным соединениям между позвонками, но вследствие рудиментарного состояния копчиковых позвонков выражены слабее. Соединение тела V крестцового позвонка с копчиком происходит посредством крестцово — копчикового сустава, articulatio sacrococcygea, что позволяет копчику отклоняться назад при акте родов. Это соединение со всех сторон укреплено связками: ligg. sacrococcygeae ventrale, dorsale profundum, dorsale superficiale et laterale.

Дугоотростчатые суставы получают питание от ветвей a. vertebralis (в шейном отделе), от аа. intercostales post, (в грудном отделе), от аа. lumbales (в поясничном отделе) и от a. sacralis lateralis (в крестцовом отделе). Отток венозной крови происходит в plexus venosi vertebrates и далее в v. vertebralis (в шейном отделе), в vv. intercostales posteriores (в грудном), в vv. lumbales (в поясничном) HBV. illaca interna (в крестцовом). Отток лимфы совершается в nodi lymphatici occipitales, retroauriculares, cervicales profundi (в шейном отделе), в nodi intercostales (в грудном), в nodi lumbales (в поясничном) и в nodi sacrales (в крестцовом). Иннервация — от задних ветвей соответственных по уровню спинномозговых нервов.

Учебное видео анатомии соединений позвонков между собой и с ребрами

Учебное видео анатомии суставов, связок позвонков (соединения позвоночника)

— Также рекомендуем «Соединение позвоночного столба с черепом»

Источник