Что такое иммобилизация отдела позвоночника

Ортезы – это функциональные приспособления, имеющие структурные и функциональные характеристики опорно-двигательного аппарата. К ним относятся различные лечебно-профилактические шины, воротники, туторы, корсеты, бандажи, пояса, простейшие аппараты и т. д. Они предназначены для обеспечения временной надежной иммобилизации отдельных сегментов опорно-двигательного аппарата, а также компенсации функционально неполноценных конечностей и частей тела.

Иммобилизация позвоночника

Созданию максимального покоя в позвоночнике способствует иммобилизация пораженных отделов позвоночника с помощью ортезов (ортезотерапия).

Основные задачи ортезирования при вертеброневрологической патологии (патологии позвоночника):

- контроль над положением позвоночника;

- предотвращение или исправление деформаций с применением внешних корригирующих сил;

- поддержка различных отделов позвоночника и его стабилизация в тех случаях, когда собственный мышечный корсет не справляется с этой задачей;

- ограничение подвижности сегментов позвоночника после острой травмы или оперативного вмешательства для предотвращения новых повреждений, а также повреждения спинного мозга и его корешков;

- ограничение подвижности сегментов позвоночника после проведения мануальной терапии.

Время ношения ортезов должно быть строго регламентировано и согласовано с лечащим врачом.

После длительного ношения ортеза мышцы спины ослаблены, поэтому необходимо обязательно проводить комплекс упражнений, укрепляющих мышечный корсет спины (лечебную физкультуру, упражнения на силовых тренажерах, плавание, массаж и др.).

Шейные ортезы

Показаниями к применению шейных ортезов служат:

- иммобилизация при нестабильности шейных позвонков, миозите, травме;

- дозированная тракция (растяжение) шейного отдела позвоночника;

- разгрузка шейного отдела позвоночника при остеохондрозе шейного отдела позвоночника;

- коррекция мышечного дисбаланса при кривошее.

Выделяют четыре основные конструкции шейных ортезов: шейный воротник, задний головодержатель, цервико-брахиальный ортез, ортез-нимб. Наиболее широкое применение получили мягкие и жесткие шейные воротники.

Мягкие воротники (по типу воротника Шанца) мало ограничивают движения в шейном отделе и применяются в основном для его разгрузки при остеохондрозе позвоночника и временной иммобилизации после тракционной и мануальной терапии. Для правильного подбора ортеза необходима консультация лечащего врача.

Нельзя заниматься самолечением и пользоваться самодельными устройствами для вытяжения шейного отдела позвоночника. Шейные позвонки очень подвижны относительно друг друга, и, не владея правильной методикой данной манипуляции, можно сместить позвонки и повредить спинной мозг, который находится в позвоночном канале. Лучше обратиться к специалисту.

Ортезы для грудного и поясничного отделов позвоночника

Цели, которые преследуются при ортезировании грудного и поясничного отделов позвоночника:

- стабилизация и коррекция деформаций;

- предупреждение травмы спинного мозга, конского хвоста (спинно-мозговых нервов нижней части спинного мозга, расположенных в позвоночном канале ниже спинного мозга), нервных корешков.

Среди ортезов, предназначенных для грудного и поясничного отделов позвоночника, выделяют корсеты, упругие брейсы, гиперэкстензионные и гиперфлексионные брейсы, жакеты.

Современные модели поясничных ортезов продуманы до мелочей – они обеспечивают пациентам, носящим их, комфорт и удобство. Например, для ограничения движения в поясничном отделе некоторые позвоночные ортезы снабжены так называемым абдоминальным суппортом, который ограничивает движения в позвоночнике на 2/3. При движениях более данного объема возникают болезненные ощущения, которые напоминают пациенту об их недопустимости.

К положительным сторонам жестких поясничных ортезов (брейсов) относят то, что, кроме поддержания поясничного отдела в реклинирующем положении (наиболее функционально выгодном), они обеспечивают повышение внутрибрюшного давления и расслабление напряженных мышц спины. Также эти жесткие брейсы управляют сгибанием, разгибанием, боковыми движениями и обеспечивают оптимальную иммобилизацию позвоночника.

Тораколюмбосакралъные (грудопоясничные) ортезы делятся на ограничивающие сгибание и разгибание (ортез Тейлора) и ортезы в виде жакета. Ортезы, ограничивающие сгибание и разгибание, предназначены для исключения движений в грудном отделе, при этом используется фиксация ремнями через надплечье и подмышечную область. Ортезы в виде жакета с частичной иммобилизацией таза предназначены для пациентов с переломами или разрушением позвонка.

Гиперэкспгензионные ортезы обеспечивают переразгибание в позвоночнике, но не поддерживают живот, так как не имеют абдоминального передника. Такие ортезы используются в основном в реабилитационном периоде после компрессионных переломов позвонков для поддержания прямого положения тела.

Спинальные ортезы можно использовать только как временное приспособление.

Ортезотерапия продолжается до купирования острого болевого синдрома. На время проведения лечебных процедур и лечебной гимнастики и во время сна ортез снимается.

Показанием к ношению ортеза является проведение и мануального, и тракционного лечения. При любых видах вытяжения пациент должен строго соблюдать ограниченный двигательный режим позвоночника. После проведения вытяжения пациент должен надеть (в положении лежа) съемный разгрузочный корсет для поясничного или грудного отделов позвоночника. Для фиксации шейного отдела позвоночника используют воротник Шанца. После окончания вытяжения необходимо провести курс лечебной гимнастики для укрепления мышечного корсета.

Ортопедические пояса, корсеты, бандажи изготавливаются из различных тканей (эластика, трикотажа, хлопка, неопрена и др.). Они позволяют зафиксировать и разгрузить необходимый отдел позвоночника. Существует более 10 конструкций и моделей корсетов, имеющих различные степени жесткости в зависимости от цели назначения. Корсет применяют в течение всего курса лечения и при необходимости до 1,5–2 месяцев после его окончания. Ношение корсета требуется обязательно сочетать с постоянной тренировкой мышц спины. После окончания курса лечения необходимо постепенно уменьшать время ношения корсета, надевая его во время поездок, при выполнении кратковременных тяжелых физических нагрузок, длительном пребывании в наклонной позе и выполнении физической работы, связанной с вибрацией, и снимая во время сна и отдыха.

Показаниями к использованию ортезов грудного и поясничного отделов позвоночника являются:

- остеохондроз (радикулит, спондилез, спондилоартроз);

- спондилолистез;

- сколиоз;

- миозит;

- нестабильность поясничного отдела;

- остеопороз;

- состояния после операций на позвоночнике;

- травмы различных отделов позвоночника.

Спинодержатель (реклинатор)

Реклинатор – это ортопедическое пособие, которое осуществляет разведение верхнего плечевого пояса (лопаток) с мягкой коррекцией грудного отдела позвоночника с целью его расклинивания и разгрузки тел позвонков.

Показания к использованию реклинатора:

- формирование правильной осанки у детей и взрослых при слабом мышечном корсете;

- кифозы («круглая спина»);

- кифосколиозы;

- остеохондроз грудного отдела позвоночника;

- остеопороз;

- другие спондилопатии.

При применении реклинаторов и спинодержателей у ребенка нужно учитывать тот факт, что работа собственных мышц спины ослабевает и для поддержания нормального мышечного тонуса спины необходимо увеличение времени лечебной гимнастики на 40–50 мин.

Жесткий корсет Шено был впервые предложен в начале 1970-х гг. французским военным врачом Жаком Шено. Однако, конструкция корсета непрерывно развивается и совершенствуется усилиями специалистов, и на настоящий момент широко применяется его модификация, сделанная в 1998 г.

Показания для корсета Шено – сколиоз в период роста организма ребенка при недостаточной эффективности других лечебно-профилактических мер.

Это происходит в следующих случаях:

- Угол дуги искривления уже до наступления признаков половой зрелости составляет 20°.

При незначительных деформациях позвоночника (20–30°) и правильном ношении корсета Шено искривление позвоночника у ребенка до наступления половой зрелости можно полностью исправить. - После наступления признаков половой зрелости искривление величиной более 20° нарастает более чем на 5° в год.

Корсетное лечение целесообразно проводить на протяжении 1 года после наступления признаков половой зрелости у больных с углом деформации более 30°. - Величина искривления более 40° и значительные структурные изменения позвонков у пациентов любого возраста.

В этих случаях корсетное лечение проводят до наступления оптимального момента для проведения операции.

Необходимые предостережения!

Корсет Шено не пассивное, а активное средство коррекции, которое предполагает обязательное участие пациента.

Под корсетом следует носить нижнюю сорочку с коротким рукавом, на ней не должно быть швов в тех местах, где оказывается давление, сорочка должна покрывать ягодицы.

При пользовании корсетом следует избегать слишком интенсивных нагрузок при ходьбе, беге и прыжках, запрещается поднятие тяжестей (не выше 5 кг в обе руки).

Необходимо следить за правильностью режима дыхания.

При ощущениях каких-либо дополнительных неудобств в корсете следует сразу обратиться к лечащему специалисту.

Корсет может сниматься при проведении туалетных процедур, дополнительно назначенных занятиях лечебной физкультурой без корсета.

Необходимо помнить, что пациент должен находиться в корсете максимально длительный срок.

Иммобилизация суставов

Ортезы для суставов подразделяются на жесткие регулируемые и нерегулируемые ортезы, бандажи, туторы. Они могут быть предназначены для плечевого, локтевого, луче-запястного, коленного, голеностопного суставов, надколенника, стопы и др.

Показания для их применения:

- травмы и состояния после операций на суставах;

- парезы и параличи;

- травматические невропатии;

- артриты, тендовагиниты, эпикондилиты;

- контрактуры суставов;

- нестабильность суставов;

- деформации суставов;

- артрозы и другие дегенеративно-дистрофические заболевания суставов.

Для правильного подбора ортеза необходимо проконсультироваться у лечащего врача.

Источник

Целью иммобилизации при повреждениях позвоночника является предупреждение смещения сломанных позвонков, чтобы не допустить сдавления спинного мозга или повторной его травматизации во время транспортировки, а также повреждения сосудов спинно-мозгового канала и образования там гематом. Иммобилизацию позвоночника следует осуществлять в положении его умеренного разгибания. Напротив сгибание позвоночника на мягких провисающих носилках способствует смещению поврежденных позвонков и сдавлению спинного мозга.

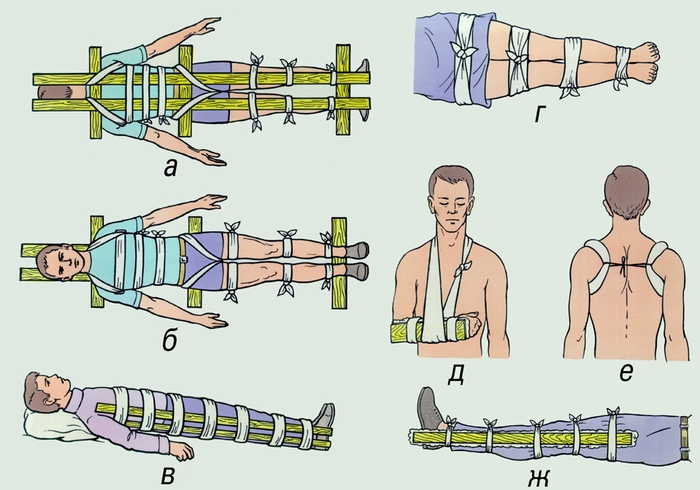

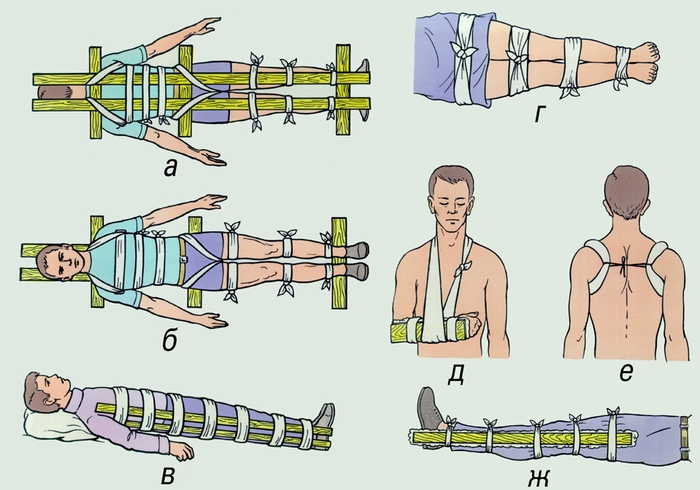

Транспортировка пострадавшего с наложенной шиной возможна на носилках как на животе, так и спине. При повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника больного укладывают на щит — любую жесткую, непрогибающуюся плоскость. Щит покрывают сложенным вдвое одеялом. Пострадавшего кладут на спину (рис. 13-23 б). Весьма надежная иммобилизация достигается с помощью

Рис. 13-23.Транспортная иммобилизация при переломе позвоночника. а — положение на животе; б — положение на спине

двух продольных и трех коротких поперечных досок, которые фиксируют сзади к туловищу и нижним конечностям. Если нет возможности создать непрогибающуюся плоскость или в области поясницы имеется большая рана, то пострадавшего укладывают на мягкие носилки на животе (рис. 13-23 а).

При повреждении спинного мозга пострадавшего необходимо привязать к носилкам в целях предупреждения пассивных движений туловища во время транспортировки и дополнительного смещения поврежденных позвонков, а также сползания больного с носилок. Перекладывать таких пострадавших с носилок на носилки, с носилок на стол следует втроем: один удерживает голову, второй подводит руки под спину и поясницу, третий — под таз и коленные суставы. Поднимают больного все одновременно по команде, иначе возможно опасное сгибание позвоночника и дополнительная травма.

Возможные ошибки:

• при иммобилизации и транспортировке не обеспечено умеренное разгибание позвоночника;

• картонно-ватный воротник мал и не препятствует наклонам головы;

• наложение двух лестничных шин при повреждениях шейного отдела позвоночника осуществляется без помощника, который, удерживая голову, умеренно разгибает и вытягивает шейный отдел позвоночника;

• лестничные или фанерные шины не пришивают к носилкам для создания жесткой плоскости. При транспортировке шины выскальзывают из-под больного, позвоночник сгибается, что наносит дополнительную травму с возможным повреждением спинного мозга;

• при укладывании пострадавшего на мягкие носилки на живот, под грудь и таз не подкладывают валики;

• пострадавшего, особенно с повреждением спинного мозга, не привязывают к носилкам.

БИЛЕТ 10 №1:

Удаление дистальной части конечности. Показания:

— травмы конечностей;

— злокачественные опухоли;

— омертвения тканей в результате отморожения, ожогов, облитерирующего эндартериита.

Цель ампутации: спасение жизни больного от тяжелой интоксикации и инфекции, исходящей из очага поражения и создание работоспособной культи, пригодной для протезирования.

Набор инструментов:

— Общехирургический набор

1. Кровоостанавливающий жгут.

2. Набор ампутационных ножей.

3. Распатор для сдвигания надкостницы.

4. Дуговая или листовая пила и проволочная пила Джигли.

5. Костные кусачки Листона или Люэра.

6. Рашпиль для сглаживания опила костей.

7. Лезвие безопасной бритвы в зажиме Кохера для усечения нервных стволов.

8. Костодержатель Олье или Фарабефа.

9. Ретрактор для защиты мягких тканей при перепиливании костей и для сдвигания мягких тканей перед отпиливанием.

10. Ложечка Фолькмана.

Показаниями для операции являются случаи травматических поражений, а также опухоли, остеомиелит, туберкулёзи пр.

Ампутация голени Выкраивают передний кожно-фасциалыю-надкостничный лоскут языкообразной формы с основанием на уровне распила костей голени. Длина лоскута должна быть равной диаметру голени. Начало и конец переднего разреза соединяют задним разрезом, проникающим до собственной фасции голени. Передний лоскут откидывают кверху. Рассекают переднюю и наружную группы мышц. Распил большеберцовой кости начинают наискось под углом в 30° к оси кости. Перепилив кость на 1/3 ее толщины, пилу вынимают и, поставив ее дистальнее на 3 см от начала распила, перепиливают кость поперек. После рассечения надкостницы пилой Джигли перепиливают малоберцовую кость на 0,5 см выше уровня перепила большеберцовой. В плоскости распила костей из переднего разреза рассекают заднюю группу мышц голени до собственной фасции. Из собственной фасции выкраивают широкий лоскут, равный по длине диаметру культи. Задний фасциальный листок узловатыми швами подшивают к краям собственной фасции по окружности культи, закрыв им срез голени. Поверх него укладывают передний кожно-фасциально-надкостничный лоскут, который подшивают узловатыми шелковыми швами. КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ АМПУТАЦИЯ ГОЛЕНИ ПО Н.И. ПИРОГОВУ Проводят два разреза: первый в виде стремени от одной лодыжки через всю толщу мягких тканей подошвы (до кости) к другой лодыжке, второй — по тыльной поверхности стопы, соединяя концы первого разреза. Стопу оттягивают книзу (подошвенное сгибание) и из тыльного разреза резекционным ножом вскрывают голеностопный сустав между таранной костью н костями голени. Рассекают задний отдел суставной капсулы. В полость сустава сверху вводят пилу и перепиливают пяточную кость по краю подошвенного разреза. Стопу с частью пяточной кости удаляют. Отсепаровывают мягкие ткани от костей голени в проксимальном направлении па 2—3 см. Кости голени поперечно перепиливают на 2—3 см выше суставных поверхностей. Пяточный лоскут прикладывают к распилу голени и фиксируют шелковыми узловатыми швами, проводимыми через надкостницу и собственную фасцию по окружности распилов пяточной и берцовых костей. На кожу накладывают узловатые шелковые швы.

Источник

- Медицинская энциклопедия

I

Иммобилизация (лат. immobilis неподвижный)

создание неподвижности (покоя) какой-либо части тела при некоторых повреждениях (ушибах, ранах, вывихах и др.) и заболеваниях. Различают транспортную и лечебную И. Транспортная И. осуществляется, как правило, на амбулаторном этапе лечения с помощью специальных средств, стандартных (выпускаемых промышленностью) и импровизированных (из подручных материалов). Лечебная И. требует применения специальных, иногда довольно сложных устройств (например, компрессионно-дистракционных аппаратов). Ее производят как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Под транспортной И. понимают временное обездвижение пораженного участка тела на период транспортировки пострадавшего (обычно до лечебного учреждения). Наиболее частые показания для транспортной И. — переломы костей, обширные повреждения мягких тканей, глубокие ожоги, повреждения крупных кровеносных сосудов и нервных стволов, некоторые острые воспалительные процессы (например, глубокая флегмона бедра). При переломах костей транспортная И. предупреждает вторичное смещение костных фрагментов и перфорацию ими кожи. Обеспечивая неподвижность костных отломков и уменьшая травматизацию мягких тканей в области перелома, она позволяет избежать усиления боли и предотвратить развитие травматического шока. Кроме того, транспортная И. служит для профилактики повреждения кровеносных сосудов и, следовательно, кровотечения, травмы нервных стволов, жировой эмболии, а также развития и распространения инфекции в ране. При обширных повреждениях мягких тканей и глубоких ожогах, а также при острых воспалительных процессах на конечностях транспортная И. уменьшает боль, предупреждает развитие травматического шока и распространение инфекции. При повреждениях крупных кровеносных сосудов она уменьшает опасность тромбоэмболии и повторного кровотечения.

Техника И. определяется особенностями патологического процесса, условиями, в которых она осуществляется. На месте происшествия при отсутствии стандартных (табельных) шин используют импровизированные шины (палки, доски и др.). Иммобилизировать поврежденную руку можно, привязав ее к туловищу, а поврежденную ногу — к здоровой. Стандартные шины применяют в соответствии с их предназначением и конструкцией (см. Шинирование).

При повреждениях позвоночника пострадавшего укладывают на жесткую поверхность (щит), что препятствует подвижности в области перелома и травматизации спинного мозга. При переломах таза пострадавшего укладывают на жесткую поверхность, разводят ему бедра, под коленные суставы подкладывают валик. Это способствует максимальному расслаблению мышц таза, предупреждает вторичное смещение костных фрагментов и травматизацию органов малого таза.

При выполнении транспортной И. соблюдают два основных принципа: принцип наружной фиксации сегмента конечности с обязательным выключением движений в двух-трех суставах, прилегающих к области повреждения, и принцип вытяжения поврежденного сегмента конечности.

При применении средств транспортной И. руководствуются следующими правилами: иммобилизацию производят в возможно более ранние сроки; предварительно пострадавшим вводят обезболивающие средства; транспортные шины накладывают поверх одежды и обуви или на обнаженную поверхность, защитив в последнем случае костные выступы (лодыжки, гребни подвздошных костей, мыщелки плеча и др.) ватной прокладкой; перед фиксацией шиной конечностей при открытых переломах и ранах накладывают асептические повязки; кровоостанавливающий жгут, если он необходим, должен быть наложен таким образом, чтобы его можно было снять, не нарушая И. (кровоостанавливающий жгут нельзя закрывать шиной или повязкой); транспортные шины закрепляют на конечностях мягкими бинтами на всем протяжении.

Ошибки при выполнении транспортной И. ведут к тяжелым осложнениям. Необоснованно короткие транспортные шины неэффективны. Частой ошибкой является фиксация менее двух суставов, прилегающих к поврежденному сегменту конечности, или наложение жестких стандартных шин без предварительного обертывания их ватой и марлей. Недостаточная фиксация шин мягким бинтом на всем протяжении конечности приводит к образованию перетяжек, сдавлению и нарушению кровоснабжения.

Лечебную И. чаще всего применяют для лечения переломов с целью создания неподвижности костных отломков до их сращения и образования костной мозоли. Принципы и правила осуществления лечебной И. такие же, как при транспортной иммобилизации.

Средства лечебной И. многообразны. В амбулаторной практике И. нередко осуществляют с помощью гипсовых и мягкотканных повязок (например, при переломах без смещения или с незначительным смещением отломков). Одним из распространенных видов лечебной И. являются гипсовые повязки, кроватки, корсеты и лонгеты (см Гипсовая техника). Гипсовая повязка хорошо моделируется, относительно легко переносится больными. Несмотря на многочисленные попытки замены гипсовой повязки различными шинами из пластмассы, она по-прежнему остается наиболее простым и надежным способом И. Недостаток гипсовой повязки заключается в том, что она способствует развитию тугоподвижности суставов и гипотрофии мышц пораженной конечности. В значительной мере это можно компенсировать при раннем назначении лечебной гимнастики и физиотерапии.

Другим видом лечебной И. является Вытяжение, которое устраняет смещение костных фрагментов и фиксирует их в достигнутом положении на срок, необходимый для сращения перелома. Недостаток этого способа обездвижения — длительный срок пребывания больного в постели.

Разновидность лечебной И. — фиксация костных фрагментов различными металлическими или пластмассовыми конструкциями (спицами, винтами, штифтами, пластинами и др.), введенными внутрикостно или накостно (см. Остеосинтез). Недостатком этого вида лечебной И. является необходимость повторной операции для удаления конструкции, а также возможность нагноения после операции.

К методам лечебной И. относится и быстро развивающийся метод компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Сущность его заключается в том, что с помощью специальных аппаратов и спиц создается взаимное давление или растяжение костных фрагментов, а также их фиксация до сращения перелома (см. Дистракционно-компрессионные аппараты). Широкое применение в качестве лечебной И. имеют шины из различных пластических материалов (поливика, полиэтилена, вспененного полиэтилена и др.).

Библиогр.: Русаков А.Б.Транспортная иммобилизация, М., 1975; Ткаченко С.С. и Шаповалова М. Оказание доврачебной помощи при повреждениях опорно-двигательного аппарата, с. 53, Л., 1984; Шестакова Н.А. и Малкис А.И. Гипсовая техника, с. 63, Т., 1981.

II

Иммобилизация

создание неподвижности (обездвижение) конечности или другой части тела при повреждениях, воспалительных или иных болезненных процессах, когда поврежденному (больному) органу или части тела необходим покой. Может быть временной, например на период транспортировки в медицинское учреждение, или постоянной, например для создания условий, необходимых при сращении отломков кости, заживлении раны и т.п.

Постоянную иммобилизацию, часто ее называют лечебной, осуществляет врач (реже фельдшер). Наиболее распространенным способом такой И. является наложение гипсовой повязки. Существует множество и других методов И., например с помощью специальных ортопедических аппаратов, пневматических шин, в которые накачивают воздух, аппаратов для соединения костей, вытяжения по оси поврежденной конечности за скобу с проведенной через кость спицей (так называемое скелетное вытяжение).

Транспортная И. является одной из важнейших мер первой помощи при вывихах, переломах, ранениях и других тяжелых повреждениях. Ее следует проводить на месте происшествия с целью предохранения поврежденной области от дополнительной травмы в период доставки пострадавшего в лечебное учреждение, где эту временную иммобилизацию при необходимости заменяют на тот или иной вариант постоянной. Недопустимы перенос и транспортировка без иммобилизации пострадавших, особенно с переломами, даже на короткое расстояние, т.к. это может привести к увеличению смещения костных отломков, повреждению нервов и сосудов, расположенных рядом с подвижными отломками кости. При больших ранах мягких тканей, а также при открытых переломах И. поврежденной части тела препятствует быстрому распространению инфекции, при тяжелых ожогах (особенно конечностей) способствует менее тяжелому их течению в дальнейшем. Транспортная И. занимает одно из ведущих мест в профилактике такого грозного осложнения тяжелых повреждений, как травматический шок.

На месте происшествия чаще всего приходится пользоваться для И. подручными средствами (например, досками, ветками, палками, лыжами), к которым фиксируют (прибинтовывают, укрепляют бинтами, ремнями и т.п.) поврежденную часть тела. Иногда, если нет подручных средств, можно обеспечить достаточное обездвижение, притянув поврежденную руку к туловищу, подвесив ее на косынке, а при травме ноги, прибинтовав одну ногу к другой (рис.).

Основным способом И. поврежденной конечности на период транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение является шинирование. Существует множество различных стандартных транспортных шин, которые обычно накладывают медицинские работники, например службы скорой помощи. Однако в большинстве случаев при травмах приходится пользоваться так называемыми импровизированными шинами, которые изготавливаются из подручных материалов.

Очень важно провести транспортную И. как можно раньше. Шину накладывают поверх одежды. Желательно обернуть ее ватой или какой-нибудь мягкой тканью, особенно в области костных выступов (лодыжки, мыщелки и т.п.), где давление, оказываемое шиной, может обусловить возникновение потертости и пролежня.

При наличии раны, например в случаях открытого перелома конечности, одежду лучше разрезать (можно по швам, но таким образом, чтобы вся рана стала хорошо доступна). Затем на рану накладывают стерильную повязку и лишь после этого осуществляют иммобилизацию (фиксирующие шину ремни или бинты не должны сильно давить на раневую поверхность).

При сильном кровотечении из раны, когда есть необходимость в применении жгута кровоостанавливающего (Жгут кровоостанавливающий), его накладывают до шинирования и не прикрывают повязкой. Не следует отдельными турами бинта (или его заменителя) сильно перетягивать конечность для «лучшей» фиксации шины, т.к. этоможет вызвать нарушение кровообращения или повреждение нервов. Если после наложения транспортной шины замечено, что все же произошла перетяжка, ее необходимо рассечь или заменить, наложив шину вновь. В зимнее время или в холодную погоду, особенно при длительной транспортировке, после шинирования поврежденную часть тела тепло укутывают.

При наложении импровизированных шин необходимо помнить, что должны быть фиксированы не менее двух суставов, расположенных выше и ниже поврежденного участка тела. При плохом прилегании или недостаточной фиксации шины она не фиксирует поврежденное место, сползает и может вызывать дополнительную травматизацию.

Особенность иммобилизации отдельных частей тела — см. Бедро, Голеностопный сустав, Голень, Грудь, Кисть, Ключица, Коленный сустав, Плечевой сустав, Плечо, Позвоночник, Предплечье, Таз, Тазобедренный сустав.

Иммобилизация при помощи подручных средств: а, б — при переломе позвоночника; в, г — иммобилизация бедра; д — предплечья; е — ключицы; ж — голени.

III

Иммобилизация (immobilisatio; лат. immobilis неподвижный; Им- + mobilis подвижный)

создание полной неподвижности или уменьшенной подвижности одной или нескольких частей тела при повреждениях и некоторых заболеваниях.

Иммобилизация транспортная — И., создаваемая на время транспортировки больного.

Источник:

Медицинская энциклопедия

на Gufo.me

Значения в других словарях

- ИММОБИЛИЗАЦИЯ —

ИММОБИЛИЗАЦИЯ (от лат. immobilis — неподвижный) — лечебный метод создания неподвижности части тела, конечности при переломах костей, заболеваниях суставов, обширных ранах и т. п. Достигается наложением повязок и шин, а также вытяжением.

Большой энциклопедический словарь - иммобилизация —

орф. иммобилизация, -и

Орфографический словарь Лопатина - Иммобилизация —

(от лат. immobilis — неподвижный) (медицинское), создание неподвижности поврежденной или больной части тела, обычно конечности или позвоночника. При переломах костей И. предупреждает повреждение сосудов, нервов и др.

Большая советская энциклопедия - иммобилизация —

Иммобилизация, иммобилизации, иммобилизации, иммобилизаций, иммобилизации, иммобилизациям, иммобилизацию, иммобилизации, иммобилизацией, иммобилизациею, иммобилизациями, иммобилизации, иммобилизациях

Грамматический словарь Зализняка - иммобилизация —

Процесс, используемый для закрепления ферментов, клеток или их фрагментов на твердом носителе. И. достигается–заключением в полупроницаемые мембраны; заключением в полимерный материал; адсорбцией на заряженные или пористые носители…

Микробиология. Словарь терминов - иммобилизация —

ИММОБИЛИЗАЦИЯ -и; ж. [от лат. immobilis — неподвижный] Мед. Создание неподвижности (покоя) какой-л. части тела при переломах, вывихах с помощью отвердевающих повязок, шин (3 зн.).

Толковый словарь Кузнецова - иммобилизация —

Им/мобил/из/а́ци/я [й/а].

Морфемно-орфографический словарь - иммобилизация —

-и, ж. мед. Действие по знач. глаг. иммобилизовать. — Ваша нога нуждается в полной иммобилизации, — сказал он [хирург]. — Что? — спросил Рябинин. — В покое, — пояснил врач. Березко, Ночь полководца.

Малый академический словарь - иммобилизация —

иммобилизация ж. Создание условий для обеспечения неподвижности какой-либо части тела при повреждениях и заболеваниях (в медицине).

Толковый словарь Ефремовой - иммобилизация —

Иммобилизации, мн. нет, ж. [от латин. immobilis – неподвижный]. 1. В хирургии – придание неподвижного положения какой-н. части тела. Иммобилизация ноги при помощи гипсовой повязки. 2. Превращение (оборотного капитала) в основной капитал (экон.). Иммобилизация капитала.

Большой словарь иностранных слов - иммобилизация —

ИММОБИЛИЗ’АЦИЯ, иммобилизации, мн. нет, ·жен. (от ·лат. immobilis — неподвижный). 1. В хирургии — придание неподвижного положения какой-нибудь части тела. Иммобилизация ноги при помощи гипсовой повязки. 2. Превращение (оборотного капитала) в основной капитал (экон.). Иммобилизация капитала.

Толковый словарь Ушакова - иммобилизация —

1. отвлечение средств отчего-либо; 2. конверсия средств юридического лица в средства его частных владельцев; З. см. иммобилизация оборотных средств.

Большой бухгалтерский словарь - Иммобилизация —

Термин, употребляемый в медицине для выражения придания неподвижности какой-либо части тела, особенно конечностям его. И. достигается положением неподвижных повязок (гипсовых, клейстерных), шин…

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона - иммобилизация —

иммобилизация , -и

Орфографический словарь. Одно Н или два? - иммобилизация —

ИММОБИЛИЗАЦИЯ и, ж. immobilisation f. <�лат. immobilis неподвижный. 1. В хирургии — придание неподвижного положения какой-н. части тела. И. ноги при помощи гипсовой повязки. Уш. 1934. 2. экон. Превращение оборотного капитала в основной. И. капитала.

Словарь галлицизмов русского языка

Источник