Ддзп пояснично крестцового отдела позвоночника что это такое

Что ознавает диагноз ДДЗП?

Боли в пояснице знакомы многим. Причины их возникновения могут быть разными. ДДЗП – это дегенеративно-дистрофическое поражение позвоночника хронического характера, требующее незамедлительного лечения.

Причины и признаки заболевания

Дорсопатия позвоночника начинает развиваться из-за тяжелой работы, когда происходит перегрузка позвоночных двигательных сегментов. Поясница несет основную нагрузку, поэтому и часто возникают проблемы. Причиной заболевания могут быть также гиподинамия, избыточный вес, генетическая предрасположенность, вирусные инфекции, нарушения осанки, возрастные изменения.

Выделяют такие симптомы ДДЗП:

- неприятные ощущения в пояснице и крестце;

- прострел;

- боль в ноге;

- синдром грушевидной мышцы;

- перемежающая хромота.

Обычно боли в крестце появляются, когда человек двигается. При поясничном простреле пациент испытывает болевые ощущения при резкой смене положения тела, кашле, чихании. У некоторых больных проявляется симптом люмбоишалгии, передача боли в ногу. Особенно это проявляется ночью или при резкой смене погодных условий.

У 50 % пациентов наблюдается синдром грушевидной мышцы. При этом возникают тупые боли в ягодице и задней поверхности ноги. Медикаментозное лечение не приносит облегчения. При перемежающейся хромоте больной стремится перенести опору на здоровую ногу. Может «сводить» нижние конечности, бывают судороги мышц голени.

При дегенеративно-дистрофическом поражении позвоночника проходит несколько этапов. Начальная стадия плохо диагностируется. Небольшие изменения происходят в области диска, и пациент ощущает дискомфорт. Это пусковой механизм заболевания, называемый остеохондрозом.

Постепенно межпозвоночные диски теряют влагу, происходит увеличение давления. Диск не получает питательные вещества в достаточном количестве, развивается дистрофия.

Во второй стадии заболевания воспаление затрагивает костную ткань позвоночника, межпозвоночных суставов и тела смежных позвонков. Со временем разрушается фиброзное кольцо, позвонки теряют нормальную подвижность. В результате сдавливания сосудов появляется сильная боль.

На третьей стадии могут появиться межпозвонковые грыжи или произойти полный разрыв фиброзного кольца. Боль значительно усиливается. Постепенно развивается кифоз, лордоз или сколиоз.

Способы диагностики

Для постановки диагноза врач должен осмотреть больного, побеседовать с ним. Со слов пациента выявляется место локализации болевых ощущений, факторы, которые их усиливают. С помощью пальпации оценивается состояние позвонков и мышечное напряжение. Специалист также выясняет, имелись ли травмы или какие-либо сопутствующие другие позвоночника.

Проводятся дополнительные обследования для исключения новообразований, инфекций в организме. Больной сдает кровь на лабораторные исследования.

Врач назначает рентген позвоночника в разных проекциях. Дополнительно может быть проведена компьютерная и магниторезонансная томография пояснично-крестцового отдела. Для выявления характера поражения нерва проводят электронейромиографию.

Лечение

Первоочередной задачей во время лечения является снятие болей. Назначается постельный режим минимум на 3 дня. Кровать должна быть с твердой поверхностью. Рекомендуется несколько дней носить корсет.

Медикаментозные препараты назначает лечащий врач. Обычно прописывают противовоспалительные нестероидные средства (Кетопрофен, Диклофенак и др.). При побочных эффектах их заменяют селективными препаратами (Молексекам, Нимесулид и др.). При нарушении кровообращения в мышцах применяют стероидные гормоны. Можно использовать обезболивающие пластыри.

По истечении острой формы заболевания проводится массаж, гимнастика, воздействие природными факторами. Хроническую форму лечат хондропротекторами. Рекомендуется шаг за шагом увеличивать нагрузку на организм и постепенно наращивать двигательную активность.

Полное излечение невозможно, так как в позвоночнике произошли необратимые процессы. Терапевтические мероприятия помогут восстановить нормальную функцию и устранить симптомы заболевания.

Следует помнить, что лечение должно проводиться компетентным специалистом, иначе заболевание может привести к инвалидности.

Профилактика заболевания

Чтобы сохранить здоровье позвоночника, необходима профилактика. Нельзя полностью исключить нагрузку на эту основную часть скелета, но процесс дегенерации опорно-двигательного аппарата замедлить можно.

Для того чтобы спина оставалась здоровой, нужно делать зарядку каждый день. Хорошо развивают мышцы спины силовые упражнения и плавание.

Не следует поднимать тяжести, совершать резкие прыжки. Необходимо следить за осанкой. Для полноценного и здорового сна нужен хороший матрац. Меры профилактики помогут сохранить позвоночник здоровым и крепким.

Поделитесь статьёй в социальных сетях:

Источник

Среди хронических заболеваний человека патологии позвоночника занимают не последнее место в медицинской практике. Боли в области позвоночного столба, периодически возникающие, а затем исчезающие на какой-то период времени, знакомы многим жителям планеты. Часто люди пренебрегают походом к специалисту для выяснения причины происхождения патологических состояний. А напрасно. Не предпринятые вовремя меры приводят к возникновению в организме необратимых явлений, существенно снижающих качество жизни больного. К таким патологиям относится и ДДЗП.

Диагноз «ДДЗП» — что это такое?

Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника (ДДЗП) – патология периферических отделов нервной системы, которая принадлежит к группе наиболее распространённых хронических болезней человека, имеет рецидивирующий характер и нередко приводит к инвалидности.

Наиболее часто заболевание встречается у лиц трудоспособного возраста. К сожалению, на сегодняшний день нет общепринятой точки зрения на происхождение ДДЗП. Что это значит? Не существует достаточных и эффективных методов выявления и лечения болезни.

Считается, что возникновение патологии происходит по нескольким причинам:

- вследствие локальных перегрузок позвоночных двигательных сегментов (ПДС);

- из-за декомпенсации в трофических системах.

Ввиду того что ДДЗП – заболевание, которое длится годами, происходящие в организме пациента изменения становятся необратимыми. Поэтому полное выздоровление больного в большинстве случаев невозможно. Терапевтические мероприятия направлены лишь на восстановление нормальной функции позвоночника и устранение клинических проявлений болезни.

Причина всему – остеохондроз

Заболевание приводит к сбою функции двигательных сегментов позвоночника, что влечет за собой последовательные нарушения в работе всего организма человека. Как это происходит? Считается, что остеохондроз выступает пусковым механизмом возникновения ДДЗП. Что это за патология? В медицинской практике стран СНГ остеохондрозом принято называть дистрофические изменения в хрящевых структурах позвоночного столба. Причиной остеохондроза являются:

- генетическая предрасположенность,

- нарушения сосудистого питания дисков,

- гиподинамия,

- плохо организованное рабочее место (неудобный стул или стол),

- физическая работа с подъемом тяжести,

- избыточный вес.

Постепенное изменение структуры хрящей приводит к снижению подвижности позвонков, сокращению расстояния между ними, нарушению питания прилегающих к позвоночнику тканей. Если запущенный процесс не остановить, развивается вертебральный или экстравертебральный синдром. Различают 4 причины, вследствие которых указанный синдром формируется:

- компрессионная – заболевание начинает проявляться вследствие механической перегрузки двигательных сегментов позвоночника, приводящей к сдавливанию нервных корешков;

- дисфиксационная – патология возникает вследствие ослабления фиксации двигательных сегментов позвоночника;

- дисгемическая причина – патология возникает на фоне нарушения микроциркуляции тканей, прилегающих к межпозвонковому диску в месте поражения позвоночника;

- асептико-воспалительная причина – патология возникает на фоне воспалительного процесса в двигательных сегментах позвоночника.

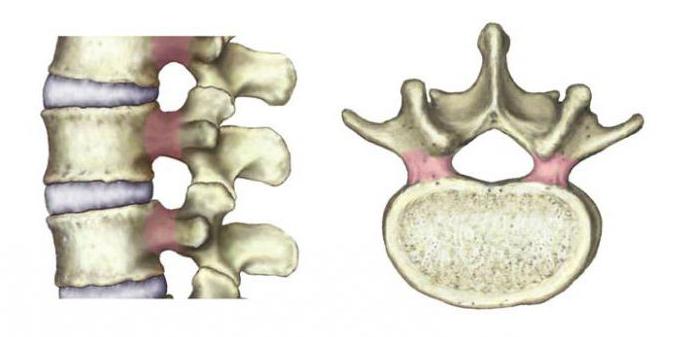

Строение позвоночника

Позвоночник представляет собой совокупность позвонков, каждый из которых образован телом и дугой. Позвонки располагаются друг над другом и образуют столб, в центральной части которого проходит спинномозговой канал – своеобразный тоннель, пронизанный нервами и сосудами.

Позвонки разделены хрящами – межпозвонковыми дисками, состоящими из фиброзного кольца и пульпозного ядра. Кольцо принимает на себя часть нагрузки, приходящейся на диск. В молодом организме пульпозное ядро на 90% состоит из воды, однако, с течением времени содержание жидкости в нем снижается. Пульпозное ядро – амортизатор, который изменяет свою форму под действием нагрузки, тем самым обеспечивая подвижность позвоночника и защищая его от разрушения.

Позвоночный столб со всех сторон укреплен связками и мышечным корсетом. Крепкие мышцы и связки снижают нагрузку на диски и суставы. Однако с годами, под воздействием различных факторов, происходит снижение эластичности хрящевой ткани. Запускается механизм формирования болезненных состояний.

Как возникает патологический процесс

Нарушение осанки, лишний вес, поднятие тяжестей, длительное нахождение в неправильной некомфортной позе и другие факторы приводят к тому, что в диске начинает снижаться содержание жидкости, пропадает эластичность хрящевой структуры. Под воздействием вышеуказанных факторов возрастает нагрузка на фиброзное кольцо, его волокна рвутся. В местах разрыва возникает воспалительный процесс, образуется рубцовая ткань.

Когда рубцевание приобретает большие масштабы, происходит перекрытие кровеносных сосудов, питающих межпозвоночные диски. Постепенно высота диска уменьшается, вследствие чего расстояние между соседними позвонками сокращается, растягиваются и провисают связки, увеличивается нагрузка на межпозвонковые суставы. В итоге происходит разрушение хряща. Запускается механизм формирования ДДЗП. Что это значит? Волокна фиброзного кольца под давлением выходят за пределы тела позвонка, спаянные с ними края позвонка также меняют свое правильное положение, образуются костные выросты – остеофиты. Межпозвонковый диск зажимается, при этом резко снижается подвижность позвоночника. Нередко при этом возникает болевой синдром.

Грыжа межпозвонкового диска также может стать причиной развития патологии. Грыжей называют часть пульпозного ядра, которая прорвала фиброзное кольцо, вышла за его пределы и оказывает давление на нервные корешки спинного мозга.

Понятие и классификация дорсопатий

Патологические состояния позвоночника, которые не связаны с заболеванием внутренних органов и сопровождаются болевым синдромом, объединяют в отдельную группу заболеваний с названием дорсопатия. В соответствии с международными стандартами, все виды дорсопатии делятся на три группы:

- деформирующие дорсопатии – к ним относятся деформации позвоночного столба, вследствие изменений в межпозвонковых дисках: к этой группе относят кифоз, сколиоз, лордоз, спондилолистез, остеохондроз;

- спондилопатии – к ним относятся все травматические и воспалительные спондилопатии;

- прочие дорсопатии – проявления боли в области шеи, тела или даже конечностей, которые не являются следствием смещения дисков или нарушения функций спинного мозга.

В зависимости от места возникновения патологии различают: ДДЗП грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, а также ДДЗП шейного отдела позвоночника. Что это такое, разберемся чуть позже. Характерной особенностью патологии является то, что симптомы заболевания в каждой из областей локализации, с одной стороны, весьма схожи, с другой – имеют свои отличительные черты.

Виды ДДЗП

Часто патологические состояния возникают в поясничном отделе позвоночника. Согласно мнению большинства врачей, главной причиной этого является прямохождение человека, за что он, собственно, и расплачивается. Конечно же, заболевание не возникает на пустом месте, а формируется под воздействием ряда факторов (ухудшения питания, нарушения работы лимфатической системы в тканях межпозвоночных дисков и др).

- ДДЗП шейного отдела позвоночника. Что это такое? Как правило, это дорсопатия, возникающая в области шеи, переднем отделе грудной клетки, в руках. Некоторые больные отмечают жгучую ноющую боль между лопаток, похожую на проявления стенокардии. При шейной дорсопатии наблюдается усиление боли при поворотах или наклонах головы. При патологии грудного отдела позвоночника могут возникать загрудинные боли.

- ДДЗП поясничного отдела позвоночника. Может сопровождаться нарушением чувствительности области паха и внутренней поверхности бедер. Боль может возникать одновременно в обеих ногах; проявляться снижением чувствительности в пояснице и чувствительности больших пальцев ног. Стреляющая боль, снижение чувствительности голени, боли в стопе, паралич голени и ягодиц, потеря тазовых функций – все это симптомы дорсопатии поясничного отдела или ДДЗП пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Терапевтические меры

Проявления патологического процесса в позвоночнике зависят от стадии развития болезни, а также от области и масштабов поражения. Основным проявлением патологии является болевой синдром. Как отмечалось выше, причиной боли могут выступать мышечные спазмы, сдавленные межпозвоночной грыжей нервные корешки спинного мозга и др. Часто боль возникает не только в области позвоночника, но и передается в другие части тела. Помимо боли в области поражения, возможно снижение чувствительности, а также мышечная слабость.

Терапия при дегенеративно-дистрофическом заболевании позвоночника позволяет замедлить течение болезни и улучшить качество жизни пациента. Комплекс терапевтических мер направлен на то, чтобы:

- купировать боль,

- замедлить разрушение хряща,

- улучшить кровообращение окружающих позвоночник мягких тканей,

- уменьшить компрессию позвонков друг на друга,

- вернуть пациенту двигательную способность.

К терапевтическим методам относятся использование медикаментозных препаратов, физиотерапия, лечебная физкультура.

ДДЗП: лечение медикаментами

Устранить проявление боли можно посредством приема противовоспалительных нестероидных препаратов, таких как «Ибупрофен», «Кетопрофен», «Диклофенак». Использование этих препаратов, однако, нередко связано с возникновением побочных эффектов. В таком случае можно прибегнуть к приему селективных средств — это «Лорноксикам», «Нимесулид», «Мелоксикам».

При возникновении застойных явлений в мышцах и нарушении их кровообращения прибегают к применению раствора лидокаина в совокупности со стероидными гормонами. Эта мера помогает снять острую боль.

Частично облегчить состояние и устранить болевой синдром можно с помощью лечебного обезболивающего пластыря («Дорсапласт», «Нанопласт» и др.). Кроме того, что пластырь купирует боль, он еще обеспечивает и противовоспалительное действие – воздействует на пораженную область магнитным полем. Использовать пластырь рекомендуют как в период обострения для быстрого купирования боли, так и курсами. Средство не содержит стероидов, использовать его весьма комфортно: пластырь не сковывает движений, не имеет запаха, не оставляет следов на коже и одежде.

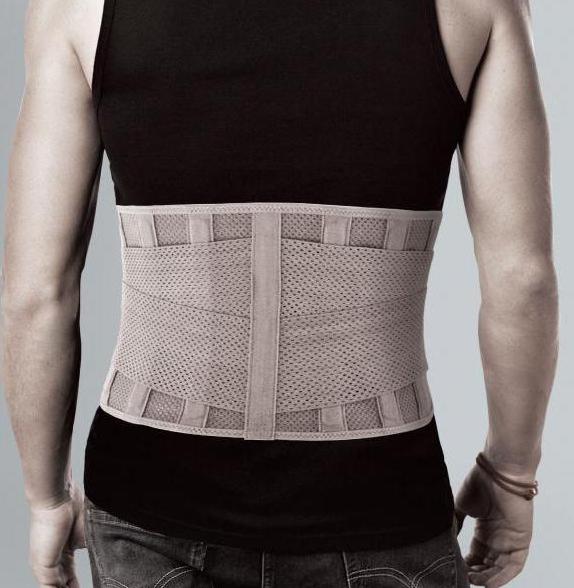

Физиотерапия и ортопедические корсеты

Одновременно с использованием медикаментозных препаратов в лечении ДДЗП активно применяют ортопедические корсеты, которые снижают болевой синдром посредством фиксации поврежденного сегмента позвоночника. Если патологический процесс затрагивает шейный отдел позвоночника, используют воротник Шанца. Изделие не только оказывает согревающее действие, но и временно снижает подвижность позвоночника в зоне поражения, купирует мышечный спазм, обеспечивает благоприятные условия для восстановления поврежденных структур.

При патологии грудного отдела позвоночника используют полужесткие корректоры, которые грамотно распределяют нагрузку по всему позвоночнику, разгружая пораженный участок. Если проблема возникает внизу спины, используют пояснично-крестцовые корсеты. Нередко прибегают к использованию ортопедических стелек, снимающих часть ударной нагрузки с позвоночника.

Купировать боль помогают также и физиотерапевтические процедуры. К ним относятся: электрофорез, массаж, УВЧ, ультразвуковая терапия, магнитотерапия.

Остановить разрушение хряща

Как упоминалось выше, терапия при ДДЗП направлена не только на устранение боли. Очень важно при таком диагнозе остановить процесс разрушения хрящевой ткани. Для этого существует целый комплекс медикаментозных препаратов – хондропротекторов. К ним относятся: «Хондроитина сульфат», «Глюкозамин» и др. Часто для усиления эффекта препараты принимают совместно. В такой ситуации необходима точная дозировка медикаментов. Как правило, суточная доза «Глюкозамина» составляет 1000–1500 мг, «Хондроитина сульфата» – 1000 мг.

Улучшить кровообращение в тканях пораженной области можно с помощью антиагрегантов и ангиопротекторов, к которым относятся препараты «Пентоксифиллин», «Актовегин». Витамины группы B (например, «Нейромультивит») помогают сбалансировать обменные процессы в организме.

В период реабилитации нередко прибегают к процедуре вытяжения позвоночника, которая помогает увеличить расстояние между позвонками и уменьшить их влияние друг на друга. Важно также постоянно поддерживать двигательную активность, укреплять мышечный корсет посредством лечебной физкультуры.

Диагностика

На сегодняшний день методику выявления дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника нельзя назвать совершенной и достоверной. Как и любое другое заболевание, диагностику ДДЗП начинают с врачебного осмотра. Врач при разговоре с пациентом определяет местонахождение боли, выявляет факторы, которые могут усиливать болевой синдром (например, изменение местоположения тела). Специалист также выясняет у больного наличие перенесённых травм позвоночника и сопутствующих заболеваний.

Далее врач обследует околопозвоночные мышцы методом пальпации. Это позволяет выявить наличие мышечного напряжения или выпадение позвонка. Лабораторная диагностика подразумевает исследование крови пациента и проводится с целью установления наличия или отсутствия в организме инфекционных процессов.

Конечно, наиболее информативным методом диагностики патологии является рентгенография позвоночника, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Электронейромиография (ЭНМГ) позволяет определить причину поражения нерва.

Источник