Дисплазия шейного отдела позвоночника код мкб

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Содержание

- Описание

- Симптомы

- Причины

- Лечение

Названия

Диспластическая нестабильность шейного отдела позвоночника.

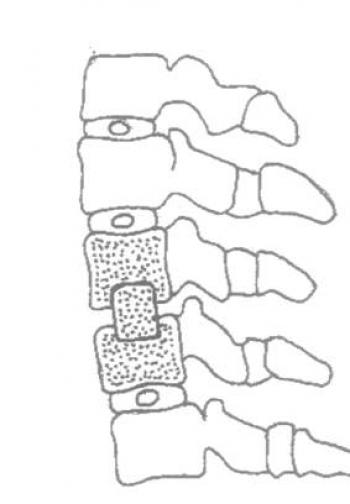

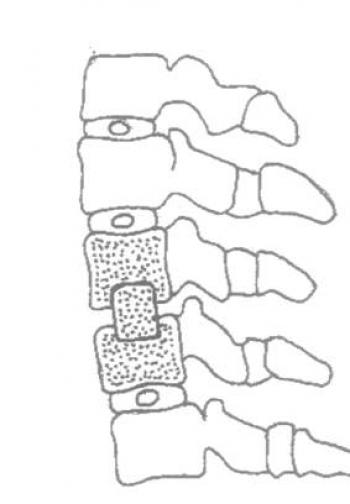

Развитие нестабильности позвонков

Описание

Нестабильность представляет собой патологическую подвижность в позвоночном сегменте. Это может быть либо увеличение амплитуды нормальных движений, либо возникновение нехарактерных для нормы новых степеней свободы движений. Показателем нестабильности позвоночника является смещение позвонков. Смещение позвонков является рентгенологической находкой, в то время как нестабильность позвоночника представляет собой клиническое понятие. Смещение позвонков может протекать без боли, а нестабильность характеризуется болью. У нестабильности имеются характерные признаки:

1. Нарушение несущей способности позвоночника происходит при воздействии внешних нагрузок, как физиологических, так и избыточных. Позвоночник теряет свою способность сохранять определенные соотношения между позвонками.

2. Нестабильность свидетельствует о несостоятельности опорных комплексов, которые предохраняют позвоночник от деформации, а спинной мозг и его структуры защищают от раздражения.

3. Нарушение проявляется в виде деформации, патологическим перемещением позвонков или разрушением элементов позвоночника. Нестабильность вызывает боль, неврологические расстройства, напряжение мышц и ограничение движений.

Симптомы

Диспластическая нестабильность позвоночника развивается на почве диспластического синдрома. Признаки дисплазии обнаруживаются в теле позвонка, межпозвонковом диске, межпозвонковых суставах и связках позвоночника.

Нестабильность на нижнешейном уровне связана с врожденной неполноценностью межпозвонкового диска. Проявлением дисплазии является эксцентричное положение пульпозного ядра, сужение межпозвонкового диска, нарушение целостности и параллельности замыкательных пластинок, а также клиновидность тел позвонков. При дисплазии изменение структуры коллагеновых волокон приводит к нарушению процесса гидратации ткани пульпозного ядра, что вызывает нарушение механических свойств межпозвонкового диска, снижение жесткости фиксации позвонков, нарушение соотношения между пульпозным ядром и фиброзным кольцом. Эти изменения приводят к развитию нестабильности позвоночника на уровне от СI до СVII.

В атлантоаксиальном отделе признаки дисплазии обнаруживаются в телах позвонков, межпозвонковых суставах и всем связочном комплексе. У больных с краниовертебральной патологией имеется ряд характерных рентгенологических изменений: асимметрия и наклонное положение зубовидного отростка позвонка СI, гипоплазия атланта и мыщелков затылочной кости, асимметрия атлантоаксиального и атлантоокципитального сочленения, асимметрия боковых масс атланта, синостозы позвонков СI и СII, базилярная импрессия и платибазия, ротационная и сгибательно-разгибательная нестабильность позвоночника. Краниовертебральная патология сопровождается множественными признаками диспластического развития в виде высокого твердого неба, неправильного прикуса, асимметрии лица и надплечий, лопаток, треугольников талии, а также плоскостопия, диспластической нестабильности плечевых, локтевых, пястно-фаланговых и коленных суставах. Врожденная неполноценность связочного аппарата в краниовертебральном отделе приводит к развитию декомпенсированной нестабильности.

При врожденной конкресценции позвонков СI и СII, а также при ассимиляции атланта возникает ограничение движения на верхнешейном уровне с уменьшением амплитуды движений, что приводит к компенсаторному развитию гиперподвижности в нижнешейном отделе позвоночника. Повышенная нагрузка создает условия для быстрой изнашиваемости межпозвонковых дисков и развитию нестабильности на уровне СIV-СV и СV-СVI.

Диспластические изменения могут поражать любой из элементов позвоночника. Врожденное недоразвитие сумочно-связочного аппарата формирует синдром заднего опорного комплекса, описанный А. В. Демченко у подростков. Диспластические изменения приводят к раннему развитию дегенеративного процесса в молодом возрасте с нарушением стабильности позвоночника. Врожденная асимметрия межпозвонковых суставов, или тропизм, проявляется в изменении размеров и положения суставных фасеток. Изменение плоскости межпозвонковых суставов является причиной изменения жесткости заднего опорного комплекса, перераспределения нагрузки на оба опорных комплекса, ранней дегенерации позвоночного сегмента, которая осложняется его нестабильностью. Недоразвитие суставных отростков приводит к перерастяжению капсулы сустава, смещению суставных поверхностей, сужению межпозвонковых отверстий, разболтанности межпозвонковых суставов, уменьшению жесткости заднего опорного комплекса и увеличению нагрузки на передний опорный комплекс. Непропорционально большие суставные отростки приводят к увеличению жесткости заднего опорного комплекса, что способствует росту нагрузки на эту часть позвоночника.

В зрелом возрасте дисплазия межпозвонковых суставов является причиной развития диспластического остеохондроза, который может привести как к нестабильности позвоночника, так и к спондилоартрозу.

Причины

Существуют факторы, которые предрасполагают к избыточной подвижности позвоночных сегментов. В норме для шейного отдела позвоночника избыточная подвижность определяется действием двух факторов: возраста и локализации позвонка. Амплитуда подвижности позвоночника у детей превышает амплитуду подвижности у взрослых. Амплитуда смещения позвонков СIи СII при сгибании составляет 4 мм, а при разгибании — 2 Повышенная подвижность сегмента СII-СIII наблюдается до возраста 8 лет. У детей избыточная подвижность наблюдается в верхнешейном отделе позвоночника в 65% случаев, что связано с отсутствием межпозвонкового диска на уровне СI-СII. У детей наиболее подвижным является сегмент СII-СIII. Нарушения на этом уровне диагностируются в 52% случаев нестабильности позвоночника.

Лечение

В основе консервативного лечения лежит регулируемый процесс фиброзирования межпозвонкового диска в нестабильном сегменте позвоночника. Ношение головодержателя способствует развитию фиброза диска и остановке прогрессивного смещения позвонков. У взрослого пациента развитие фиброза может привести к постепенному избавлению от боли. Как правило, лечение нестабильности позвоночника начинается с применения консервативных методов. Консервативные методы лечения показаны у больных с нестабильностью незначительной степени выраженности, которая не сопровождается резким болевым синдромом и спинальной симптоматикой. К консервативным методам лечения относятся следующие:

1) соблюдение щадящего режима;

2) ношение мягкого или жесткого головодержателя;

3) прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);

4) новокаиновые блокады при обострении болевого синдрома;

5) массаж и лечебная физкультура мышц спины;

6) физиотерапия (электрофорез, ультразвук).

Источник

МКБ 10. Класс XIII. СИСТЕМНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (M30-M36)

Включены: аутоиммунные болезни:• БДУ• системныеколлагеновые (сосудистые) болезни:• БДУ• системныеИсключены: аутоиммунные болезни с поражением одного органа илиодного типа клеток (кодируются по рубрике соот ветствующего состояния)

M30.0 Узелковый полиартериитM30.1 Полиартериит с поражением легких [Черджа-Стросса]. Аллергический гранулематозный ангиитM30.2 Ювенильный полиартериитM30.3 Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром [Кавасаки]M30.8 Другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом. Полиангиит перекрестный синдром

https://www.youtube.com/watch{q}v=https:accounts.google.comServiceLogin

M31.0 Гиперчувствительный ангиит. Синдром ГудпасчераM31.1 Тромботическая микроангиопатия. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпураM31.2 Смертельная срединная гранулема

M31.3 Гранулематоз Вегенера. Некротизирующий респираторный гранулематозM31.4 Синдром дуги аорты [Такаясу]M31.5 Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгиейM31.6 Другие гигантоклеточные артериитыM31.

Исключена: красная волчанка (дискоидная) (БДУ) (L93.0)

M32.0 Лекарственная системная красная волчанкаПри необходимости для идентификации лекарственного средства используют дополнительный код внешних причин (класс XX).M32.1 Системная красная волчанка с поражением других органов или системБолезнь Либмана-Сакса (I39.

-*)Перикардит при системной красной волчанке (I32.8*)Системная красная волчанка с:• поражением почек (N08.5*, N16.4*)• поражением легких (J99.1*)M32.8 Другие формы системной красной волчанкиM32.9 Системная красная волчанка неуточненная

M33.0 Юношеский дерматомиозитM33.1 Другие дерматомиозитыM33.2 ПолимиозитM33.9 Дерматополимиозит неуточненный

Включена: склеродермияИсключены: склеродермия:• ограниченная (L94.0)• новорожденного (P83.8)M34.0 Прогрессирующий системный склерозM34.1 Синдром CR (E) STСочетание кальциноза, синдрома Рейно, дисфункции пищевода, склеродактилии и телеангиэктазииM34.

2 Системный склероз, вызванный лекарственными средствами и химическими соединениямиПри необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).M34.8 Другие формы системного склерозаСистемный склероз с:• поражением легких (J99.1*)• миопатией (G73.7*)M34.9 Системный склероз неуточненный

Исключен: реактивный перфорирующий коллагеноз (L87.1)

M35.0 Сухой синдром [Шегрена]Синдром Шегрена с:• кератоконъюнктивитом (H19.3*)• поражением легких (J99.1*)• миопатией (G73.7*)• тубулоинтерстициальным поражением почек (N16.4*)M35.1 Другие перекрестные синдромы.

Смешанное заболевание соединительной тканиИсключен: полиангиитный перекрестный синдром (M30.8)M35.2 Болезнь БехчетаM35.3 Ревматическая полимиалгияИсключена: ревматическая полимиалгия с гигантоклеточным артериитом (M31.5)M35.

4 Диффузный (эозинофильный) фасциитM35.5 Многоочаговый фибросклерозM35.6 Рецидивирующий панникулит Вебера-КрисченаИсключены: панникулит:• БДУ (M79.3)• волчаночный (L93.2)M35.7 Гипермобильный синдром разболтанности, излишней подвижности.

Семейная слабость связокИсключены: синдром Элерса-Данло (Q79.6)слабость связок БДУ (M24.2)M35.8 Другие уточненные системные поражения соединительной тканиM35.9 Системные поражения соединительной ткани неуточненныеАутоимунная болезнь (системная) БДУ. Коллагеновая (васкулярная) болезнь БДУ

Исключены: артропатии при болезнях, классифицированныхв других рубриках (M14. -*)

M36.0* Дермато(поли)миозит при новообразованиях (C00-D48 )M36.1* Артропатия при новообразованиях (C00-D48 )Артропатия при:• лейкозе (C91-C95 )• злокачественном гистиоцитозе (C96.1 )• множественной миеломе (C90.0 )M36.

2* Артропатия при гемофилии (D66-D68 )M36.3* Артропатия при других болезнях крови (D50-D76 )Исключена: артропатия при пурпуре Шенлейна-Геноха (M36.4*)M36.4* Артропатия при реакциях гиперчувствительности, классифицированных в других рубрикахАртропатия при пурпуре Шенлейна-Геноха (D69.0 )M36.

Описание

Аномалии развития позвоночника. Врожденные состояния, сопровождающиеся изменением числа или конфигурации позвонков. В зависимости от вида и выраженности изменений аномалии развития позвоночника могут проявляться различными симптомами или протекать бессимптомно.

К аномалиям развития позвоночника относятся расщепление позвонков, синдром Клиппеля-Фейля, синдром добавочных шейных ребер, клиновидные позвонки, люмбализация и сакрализация. Если аномалии развития позвоночника приводят к выраженной деформации, болевому синдрому, неврологическим расстройствам, то они требуют хирургической коррекции.

ДЕФОРМИРУЮЩИЕ ДОРСОПАТИИ (M40-M43)

Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими рубриками блока «Дорсопатии», исключая рубрики M50 и M51; см• также примечание на с• 644.

0 Множественные отделы позвоночника1 Область затылка, первого и второго шейных позвонков2 Область шеи3 Шейно-грудной отдел4 Грудной отдел5 Пояснично-грудной отдел6 Поясничный отдел7 Пояснично-крестцовый отдел8 Крестцовый и крестцово-копчиковый отдел9 Неуточненная локализация

Исключены: кифосколиоз (M41. -)кифоз и лордоз:• врожденный (Q76.4)• после медицинских процедур (M96. -)

M40.0 Кифоз позиционныйИсключен: остеохондроз позвоночника (M42. -)M40.1 Другие вторичные кифозыM40.2 Другие и неуточненные кифозыM40.3 Синдром прямой спиныM40.4 Другие лордозыЛордоз:• приобретенный• позиционныйM40.5 Лордоз неуточненный

Включен: кифосколиозИсключены: врожденный сколиоз:• БДУ (Q67.5)• вследствие порока развития костей (Q76.3)• позиционный (Q67.5)кифосколиотическая болезнь сердца (I27.1)после медицинских процедур (M96.

M41.0 Инфантильный идиопатический сколиозM41.1 Юношеский идиопатический сколиозСколиоз у подростковM41.2 Другие идиопатические сколиозыM41.3 Торакогенный сколиозM41.4 Нервно-мышечный сколиоз. Сколиоз вследствие церебрального паралича, атаксии Фридрейха, полиомиелита и других нервно-мышечных нарушенийM41.5 Прочие вторичные сколиозыM41.8 Другие формы сколиозаM41.9 Сколиоз неуточненный

M42.0 Юношеский остеохондроз позвоночника. Болезнь Кальве. Болезнь ШейерманаИсключен: позиционный кифоз (M40.0)M42.1 Остеохондроз позвоночника у взрослыхM42.9 Остеохондроз позвоночника неуточненный

Исключены: врожденный спондилолиз и спондилолистез (Q76.2)половинчатость позвонка (Q76.3-Q76.4)синдром Клиппеля-Фейля (Q76.1)люмбализация и сакрализация (Q76.4)платиспондилиз (Q76.4)spinа bifidа occultа (Q76.

M43.0 СпондилолизM43.1 СпондилолистезM43.2 Другие сращения позвоночного столба. Анкилоз суставов спиныИсключены: анкилозирующий спондилит (M45)состояние, связанное с артродезом (Z98.1)псевдоартроз после сращения или артродеза (M96.0)M43.

3 Привычный атланто-аксиальный подвывих с миелопатиейM43.4 Другие привычные антланто-аксиальные подвывихиM43.5 Другие привычные подвывихи позвонковИсключены: биомеханические повреждения НКДР (M99. -)M43.

6 КривошеяИсключены: кривошея:• врожденная грудино-сосцевидная (Q68.0)• текущая травма — см• травмы позвоночникапо областям тела• вследствие родовой травмы (P15.8)• психогенная (F45.8)• спастическая (G24.3)M43.

Анатомия и патанатомия

Позвоночник человека состоит из шейного (7 позвонков), грудного (12 позвонков), поясничного (5 позвонков), крестцового (5 позвонков) отделов и копчика (1-3 позвонка). Между позвонками расположены упругие эластичные межпозвонковые диски, выполняющие роль амортизаторов.

Позвонки имеют отростки, которые соединяются с отростками расположенных выше и ниже позвонков, образуя суставы. В центре каждого позвонка расположено отверстие, в котором проходит покрытый оболочкой спинной мозг.

СПОНДИЛОПАТИИ (M45-M49)

Исключены: артропатии при болезни Рейтера (M02.3)болезнь Бехчета (M35.2)юношеский (анкилозирующий) спондилит (M08.1)

M46.0 Энтезопатия позвоночника. Нарушение прикрепления связок или мышц позвоночникаM46.1 Сакроилеит, не классифицированный в других рубрикахM46.2 Остеомиелит позвонковM46.3 Инфекция межпозвоночных дисков (пиогенная)При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95-B97).M46.

Включены: артроз или остеоартрит позвоночника дегенерация фасетных суставов

M47.0 Синдром сдавления передней спинальной или позвоночной артерии (G99.2*)M47.1 Другие спондилезы с миелопатией. Спондилогенное сдавление спинного мозга (G99.2*)Исключен: подвывих позвонков (M43.3-M43.5)M47.

M48.0 Спинальный стеноз. Хвостовой каудальный стенозM48.1 Анкилозирующий гиперостоз Форестье. Диффузный идиопатический скелетный гиперостозM48.2 «Целующиеся» позвонкиM48.3 Травматическая спондилопатияM48.

Исключены: псориатическая и энтеропатическая артропатии (M07. -*, M09. -*)

нейропатическая спондилопатия при спинной сухотке (M49.4*)M49.4* Нейропатическая спондилопатияНейропатическая спондилопатия при:• сирингомиелии и сирингобульбии (G95.0 )• спинной сухотке [tаbes dorsаlis] (А52.1 )M49.

https://www.youtube.com/watch{q}v=ytpressru

5* Разрушение позвоночника при болезнях, классифицированных в других рубрикахМетастатический перелом позвоночника (C79.5 )M49.8* Спондилопатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Источник

Определение

Говоря о дисплазии позвоночника, имеется в виду заболевание врожденного характера, при котором присутствует аномальное строение позвонков. Они могут отличаться от нормы своим количеством или формой. Страдает любой отдел позвоночника. Деформации подвержены также:

- межпозвоночные диски;

- связки;

- нервы;

- хрящевая ткань;

- сосуды.

Обнаружить патологию могут сразу после того, как ребенок появился на свет или в более позднем возрасте.

Классификация дисплазий

Принято разделять дисплазии позвоночника на несколько видов. Классификация проводится по принципу определения фазы формирования костной ткани, во время которой произошло развитие патологии, и обычно всё множество патологий подразделяют на:

- фиброзные;

- хрящевые;

- костные.

В свою очередь фиброзные дисплазии подразделяются на несколько форм:

- монолокальную форму;

- полиоссальную форму;

- дизостозы.

Хрящевые дисплазии в зависимости от преимущественного расположения подразделяются на несколько форм:

- эпифизарную форму;

- физарную форму;

- метафизарную форму.

Костных дисплазий существует огромное множество. Кроме того, есть много смешанных форм патологий. К наиболее распространённым дисплазиям относят:

- болезнь Шейерманна – Мау (спондилодисплазия);

- болезнь Педжета (деформирующая остеопатия);

- остеопойкилия;

- мраморная болезнь;

- экзостозная хондродисплазия;

- болезнь Моркио (спондилоэпифизарная дисплазия);

- гипохондроплазия;

- генерализованный гиперостоз;

- врожденная ломкость костей и др.

Дисплазия пояснично-крестцового отдела

Повлиять на дисплазию пояснично-крестцового отдела могут:

- наследственные заболевания репродуктивных органов;

- действие негативных факторов на плод в утробе в момент формирования опорно-двигательного аппарата и жизненно важных органов (с 6-ого по 12-ый месяц);

- наличие дисплазии у родственников (генетическая предрасположенность).

Симптоматика зависит от вида патологического процесса.

- Расщепление. В области поясницы и крестца такая патология может быть двух форм (открытой и закрытой). Характеризуется тем, что сквозь имеющееся отверстие в спинномозговом канале имеет место выпячивание спинного мозга. Он покрыт мозговыми оболочками, тончайшей кожей. Это называется спинномозговой грыжей. В дополнение к этому нередко наблюдаются аномалии, как в спинном мозгу, так и в его оболочках.

- Спондилолиз врожденного характера. Это врожденный дефект, при котором разъединены дужки смежных позвонков.

- Спондилолистез. Если у человека есть спондилолиз с рождения, то спондилолистез идет как следствие первоначального заболевания. Характеризуется соскальзыванием позвонка вперед.

- Сакрализация. Относится к пороку развития, во время которого 5-ый крестцовый позвонок похож по структуре на поясничный, что увеличивает число последних до 6-ти суставов.

- Люмбализация. Отклонение, во время которого 1-ый крестцовый позвонок схож своим строением с поясничным. Это увеличивает поясничный отдел и уменьшает крестцовый.

Дисплазия пояснично-крестцового отдела позвоночника у детей способна деформировать позвоночный столб, в результате будет нарушена походка. В особо тяжелых случаях ребенок не может сам передвигаться. Также такая патология становится причиной заболеваний в других органах.

Обнаружить болезнь можно еще в грудном возрасте или в подростковом. Явное проявление миелодисплазии пояснично-крестцового отдела – недоразвитость костей, отставание в росте. Конечности малыша непропорциональны туловищу, они удлинены.

Если смотреть на рентгене, то имеется:

- уплотнение позвоночных элементов;

- видоизменение во внешнем виде позвонков.

Миелодисплазия пояснично-крестцового отдела позвоночника у детей, которая не была своевременно обнаружена, может привести даже к инвалидности.

Причины и факторы риска

Причины заболевания разнообразны; их можно распределить в 2 основные группы: наследственные и приобретенные.

Генетически обусловленное нарушение строения соединительной ткани происходит по причине наследования (чаще по аутосомно-доминантному типу) мутантных генов, отвечающих за кодирование образования и пространственной ориентации тонких волокнистых структур, белково-углеводных соединений и энзимов.

Генетически обусловленная дисплазии формируется вследствие наследования мутантных генов

Приобретенная дисплазия соединительной ткани формируется на этапе внутриутробного развития и является следствием воздействия таких факторов в период беременности:

- перенесенные в I триместре вирусные инфекции (ОРВИ, грипп, краснуха);

- тяжелый токсикоз, гестоз;

- хронические инфекционные заболевания мочеполовой сферы будущей матери;

- прием некоторых лекарственных препаратов во время беременности;

- неблагоприятная экологическая обстановка;

- производственные вредности;

- воздействие ионизирующего излучения.

Дисплазия шейного отдела

Дисплазия шейного отдела позвоночника становится причиной головных болей и дисфункции рук. С течением времени неправильное развитие данного отдела приводит к появлению горба. Наблюдается изменение в наклоне шеи. Такая дисфункция не дает возможности вести полноценный образ жизни и является серьезным внешним дефектом. Как следствие – появляются неврологические патологии.

Диспластические изменения в шейном отделе позвоночника характеризуются патологической подвижностью в позвоночном сегменте. Имеют место смещение позвонков, их находят обычно при рентгенологическом обследовании.

Развивается заболевание в области межпозвоночных суставов, в теле позвоночника и его связках. Имеется ряд признаков, по которым можно установить диагноз, это:

- ассиметрия надплечий, лопаток и лица;

- плоскостопие;

- нестабильность суставов (локтевого, плечевого, коленного) и др.

Причины появления дисплазии в шейном отделе те же, что и при поражении крестцово-поясничного.

Заболевание у взрослых

У взрослой категории населения дисплазия диагностируется не так часто, и ее выявление связано исключительно с врожденными дефектами. Если дисплазия не была обнаружена в раннем возрасте, то на протяжении жизни происходят постепенные нарушения пояснично-хрящевой структуры суставов таза. Такая проблема, выявленная в детстве, впоследствии может негативно повлиять на развитие других областей хребта, а также даже локтевого сустава. Заболевание левой области таза наиболее часто диагностируется у мужчин. Развитие проблемы начинается в результате предлежания в период внутриутробного развития.

Диагностика

Обследование заключается изначально в осмотре ребенка врачом ортопедом или неонатологом. После дается направление на:

- рентгенографию;

- ультразвуковую диагностику;

- магнитно-резонансную томографию.

Обычно достаточно одного рентгена, по результатам которого специалист устанавливает точный диагноз. Целесообразно сдать некоторые анализы, которые исключат поражение других органов.

Лучше пройти диагностическое обследование еще в младенчестве. Это даст возможность выявить патологию на начальном этапе, начать ее лечение и не допустить серьезных осложнений.

Особенности в детском возрасте

При патологическом развитии позвоночника, позвонки ребенка могут изменять структуру и вид. Возможно даже изменение их количества. Один из симптомов дисплазии – непропорциональное телосложение ребенка.

Пояснично-крестцовая разновидность патологии характеризуется боковой деформацией позвоночного столба, что приводит к перекошенности таза и плеч.

У детей подвижность в шее выше, чем у взрослых. Это связано с анатомическими возрастными особенностями и большим процентом хрящевой ткани. При оссификации (окостенения) связок и хрящей подвижность уменьшается.

У грудничков нестабильность шейного отдела чаще всего является следствием родовых травм, но возможны и дисплазии. Меняется мышечный тонус в конечностях и туловище, возможно развитие кривошеи (мышечно-тонического синдрома), беспокойный сон, срыгивания, вегетативные нарушения. Ребенок предпочитает держать голову повернутой в одну сторону, лучше спит на этом боку.

Нестабильность шейного отдела позвоночника может привести к затруднению венозного оттока из черепа, что проявляется повышением внутричерепного давления. Следствием этого бывает задержка психомоторного развития и неврологические симптомы.

Лечение

При выявлении дисплазии позвоночника до шестимесячного возраста малыша предполагает приобретение и ношение особого устройства (стремена Павлика). Оно укрепляет, фиксирует связочный аппарат и суставы в естественном положении. Если такой метод не дал нужного результата, то специалист рекомендуют прибегнуть к оперативному вмешательству. Во время операции корректируют все врожденные дефекты. После нужно готовиться к наложению гипса. Его придется носить до тех пор, пока пораженная зона не восстановится. После двухлетнего возраста также показан радикальный метод (только под анестезией) и гипс. Также нужно некоторое время носить корсет.

В поясничном отделе

При дисплазии позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, если имеет место спинномозговая грыжа, без операции не обойтись. Тут используют эндопротезы. Если основное заболевание дало осложнение на другие органы, назначается также медикаментозная терапия.

В шейном отделе

Тут предусмотрено ношение иммобилизирующего ошейника. Также показан специальный массаж. ЛФК при дисплазии шейного отдела позвоночника входит в комплексное лечение. Если имеют место угловые деформации сегментов конечностей, их корректируют оперативным способом. В помощь аппарат Иллизарова.

При правильном и своевременном лечении заболевание излечивается полностью.

Как лечить

При лечении нестабильности предпочтительны консервативные методы, направленные на компенсацию состояния. Операция показана при прогрессирующем течении с развитием компрессии нервных структур и сосудов, неэффективности проводимого лечения и стойкости симптоматики.

Консервативное лечение нестабильности шейного отдела позвоночника – это:

- фиксация шеи при обострении состояния и физиотерапия.

Лекарства назначаются для уменьшения боли и облегчения неврологических симптомов. Возможен прием нестероидных противовоспалительных средств, витаминов группы В, нейротрофических препаратов, новокаина в виде блокад.

Рекомендован сон на полужестком матрасе и с подушкой, подушка не должна быть высокой и слишком мягкой.

- Нельзя совершать вращения головой,

- движения в шее с сопротивлением и скручиванием.

- недопустимы самостоятельные вытяжения.

При развитии боли или других симптомов рекомендован щадящий режим с поддержкой головы при помощи мягких или полужестких воротников Шанца.

Возможно проведение массажа по специальной технике, курсов мануальной терапии (на фоне регулярных укрепляющих мышцы упражнений), физиотерапии (магнитотерапия, электрофорез).

При нестабильности шейного отдела обучение технике ЛФК желательно проводить под контролем инструктора. Упражнения направлены на формирование мышечного корсета для поддержки позвонков. Они не должны причинять боль, быть резкими, с нагрузкой или на пределе возможной амплитуды.

Для ограничения движений упражнения проводятся на специальном тренажере. В домашних условиях его можно заменить широким эластичным бинтом, сложенным петлей и фиксированным к стене на уровне лба сидящего человека. Надев на лоб растянутую петлю поддержки, надо медленно наклонять голову поочередно во все стороны до 20 раз. Затем, повернувшись и надев петлю на затылок, провести следующую серию наклонов.

Патология проявляется при движениях. Но прогрессирование процесса может вызвать необратимые изменения и серьезные последствия.

Профилактика

Профилактика болезни должна присутствовать еще при беременности, то есть до рождения малыша и после его появления на свет.

До рождения

Чтобы предупредить развитие дисплазии позвоночника у ребенка, следует еще до его рождения принять некоторые меры. Предупредить появление патологии помогут:

- частые прогулки беременной на свежем воздухе;

- правильное и полноценное питание;

- витаминизирование;

- следует употреблять больше кальция и продуктов, которые его содержат;

- отказаться от курения и спиртного;

- не употреблять без разрешения врача никакие лекарственные препараты.

После рождения

Когда малыш родился, не старайтесь его туго пеленать. В странах, где уже вовсе от этого отказались, дисплазия встречается намного реже. Суставы у малыша недоразвиты, а такие необдуманные действия родителей могут только ухудшить состояние ребенка. Если делать пеленание свободным, или отдать предпочтение распашонкам, то имеющаяся дисплазия может пройти сама собой, то есть суставы вправляются сами. Это даст возможность избежать серьезных осложнений после. Но, это не говорит о том, что наблюдаться у ортопеда уже не нужно.

Если ребенок уже более взрослый, то целесообразно отдать его на плавание, где укрепятся мышцы. Тогда рецидивы сводятся к минимуму. Также нужны ежедневные укрепляющие упражнения для мышц ног и рук. Тут можно отдать предпочтение катанию на велосипеде, зарядке и пр.

Причины развития болезни

Причины развития дисплазии соединительной ткани связаны со следующими факторами:

- Наследование мутировавшего гена;

- Влияние внешних неблагоприятных факторов.

На заметку!

Аномалия развития может произойти на фоне нарушения белкового обмена и нехватки витаминно-минеральных соединений.

К внешним отрицательным факторам, способным повысить вероятность развития соединительнотканной дисплазии, относятся следующие:

- Наличие вредных привычек;

- Несбалансированное питание;

- Проживание на территории с плохой экологией;

- Перенесенный токсикоз во время беременности;

- Частые стрессовые ситуации;

- Тяжелая интоксикация в анамнезе;

- Нехватка магния в организме.

Все это способно увеличить риск развития соединительнотканной дисплазии. ДСТ чаще возникает из-за генетики, но при отсутствии патогенных факторов протекает легче.

Причины развития патологии соединительной ткани

Возможные осложнения

Неправильное или несвоевременное лечение нестабильности шейного отдела может привести к серьезным осложнениям, например, к артрозу межпозвоночных суставов или шейному остеохондрозу. При этом пациент сталкивается с болезненными ощущениями в спине, которые усиливаются при физической нагрузке или наклонах туловища.

У заболевания могут быть серьезные осложнения

Отсутствие качественного лечения может привести к сильной головной боли, раздражительности и бессоннице, что значительно ухудшает качество жизни. При этом может снизиться острота зрения, нарушиться координация движений, возникнуть вялость и общая слабость организма. Иногда нестабильность шейных позвонков может полностью восстановиться при разрастании остеофитов (тканей кости), но такие улучшения приведут к снижению подвижности позвоночника или полной ее потери.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Источник