Для чего берут костный мозг из позвоночника

Пункция спинного мозга. Такое страшное словосочетание нередко можно услышать на приеме у врача, а еще страшнее становится, когда эта процедура касается именно вас. Зачем врачи пунктируют спинной мозг? Опасна ли такая манипуляция? Какую информацию можно получить в ходе данного исследования?

Первое, что нужно уяснить, когда речь идет о пункции спинного мозга (а именно так данную процедуру чаще всего называют пациенты), то подразумевается не прокол самой ткани органа центральной нервной системы, а только забор небольшого количества спинномозговой жидкости, которая омывает спинной и головной мозг. Такая манипуляция в медицине называется спинномозговой, или люмбальной, пункцией.

Для чего делают пункцию спинного мозга? Целей такой манипуляции может быть три – диагностическая, обезболивающая и лечебная. В большинстве случаев поясничный прокол позвоночника делается для выяснения состава ликвора и давления внутри позвоночного канала, что косвенно отображает патологические процессы, происходящие в головном и спинном мозге. Но пункцию спинного мозга специалисты могут выполнить с терапевтической целью, например, для введения лекарственных препаратов в субарахноидальное пространство, для быстрого снижения спинномозгового давления. Также не нужно забывать о таком методе обезболивания, как спинальная анестезия, когда анестетики вводят в спинномозговой канал. Это дает возможность проведения большого количества оперативных вмешательств без применения общего наркоза.

Учитывая, что в большинстве случаев пункция спинного мозга назначается именно с диагностической целью, именно о данном виде исследования и пойдет речь в этой статье.

Для чего берут пункцию

Люмбальную пункцию берут для исследования спинномозговой жидкости, что позволяет диагностировать некоторые заболевания головного и спинного мозга. Чаще всего такую манипуляцию назначают при подозрении на:

- инфекции центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, арахноидит) вирусной, бактериальной или грибковой природы;

- сифилитическое, туберкулезное поражение головного и спинного мозга;

- субарахноидальное кровотечение;

- абсцесс органов ЦНС;

- ишемический, геморрагический инсульт;

- черепно-мозговую травму;

- демиелинизирующие поражения нервной системы, например, рассеянный склероз;

- доброкачественные и злокачественные опухоли головного и спинного мозга, их оболочек;

- синдром Гиенна-Барре;

- др. неврологические заболевания.

Исследование спинномозговой жидкости дает возможность быстро диагностировать тяжелые заболевания головного и спинного мозга

Противопоказания

Запрещено взятие люмбальной пункции при объемных образованиях задней черепной ямки или височной доли головного мозга. В таких ситуациях забор даже небольшого количества ликвора может вызвать дислокацию мозговых структур и стать причиной ущемления ствола мозга в большом затылочном отверстии, что влечет за собой немедленный летальный исход.

Также запрещено проводить поясничный прокол при наличии у пациента гнойно-воспалительных поражений кожи, мягких тканей, позвоночника в месте прокола.

Относительными противопоказаниями являются выраженные деформации позвоночника (сколиоз, кифосколиоз и пр.), так как при этом возрастает риск осложнений.

С осторожностью пункцию назначают пациентам с нарушением свертываемости крови, тем, кто принимает препараты, которые влияют на реологию крови (антикоагулянты, антиагреганты, нестероидные противовоспалительные средства).

При опухолях головного мозга проводить люмбальную пункцию можно только по жизненным показаниям, так как высок риск развития дислокации мозговых структур

Этап подготовки

Процедура люмбальной пункции требует предварительной подготовки. В первую очередь, пациенту назначаются общеклинические и биохимические анализы крови и мочи, обязательно определяется состояние свертывающей системы крови. Проводят осмотр и пальпацию поясничного отдела позвоночника. Чтобы выявить возможные деформации, которые могут препятствовать проведению прокола.

Нужно рассказать врачу о всех лекарствах, которые принимаете сейчас или недавно применяли. Особое внимание следует уделить препаратам, которые влияют на свертываемость крови (аспирин, варфарин, клопидогрель, гепарин и прочие антиагреганты и антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные средства).

Также нужно сообщить доктору о возможной аллергии на медикаменты, в том числе на анестетики и контрастные вещества, о перенесенных недавно острых заболеваниях, о наличии хронических недугов, так как некоторые из них могут быть противопоказанием к проведению исследования. Все женщины детородного возраста должны сообщить врачу о возможной беременности.

В обязательном порядке перед выполнением пункции спинного мозга пациент должен получить консультацию доктора

Запрещено есть на протяжении 12 часов до процедуры и пить на протяжении 4 часов до пункции.

Методика проведения пункции

Процедуру проводят в положении пациента лежа на боку. При этом нужно максимально согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах, привести их к животу. Голова должна быть максимально согнутой вперед и приближенной к грудной клетке. Именно в таком положении межпозвоночные промежутки хорошо расширяются и специалисту проще будет попасть иглой в нужное место. В некоторых случаях пункцию проводят в положении пациента сидя с максимально округленной спиной.

Место для прокола выбирает специалист с помощью пальпации позвоночника так, чтобы не повредить нервную ткань. Спинной мозг у взрослого человека заканчивается на уровне 2 поясничного позвонка, но у людей низкого роста, а также у детей (в том числе и новорожденных) он немного длиннее. Поэтому иглу вводят в межпозвоночном промежутке между 3 и 4 поясничными позвонками либо между 4 и 5. Это снижает риск осложнений после пункции.

После обработки кожи антисептическими растворами проводят местную инфильтрационную анестезию мягких тканей раствором новокаина или лидокаина обычным шприцом с иглой. После этого проводят непосредственно люмбальную пункцию специальной большой иглой с мандреном.

Так выглядит игла для спинномозговой пункции

Прокол делают в выбранной точке, иглу врач направляет сагиттально и немного вверх. Примерно на глубине 5 см ощущается сопротивление, после чего следует своеобразный провал иглы. Это означает что конец иглы попал в субарахноидальное пространство и можно приступать к забору ликвора. Для этого доктор вынимает из иглы мандрен (внутренняя часть, которая делает инструмент герметичным) и из нее начинает капать ликвор. Если этого не происходит, нужно убедится в правильности проведения пункции и попадании иглы в субарахноидальное пространство.

После набора ликвора в стерильную пробирку иглу осторожно извлекают, а место прокола заклеивают стерильной повязкой. В течении 3-4 часов после прокола пациент должен лежать на спине или на боку.

Прокол выполняют между 3 и 4 или 4 и 5 поясничными позвонками

Исследование спинномозговой жидкости

Первым этапом анализа спинномозговой жидкости является оценка ее давления. Нормальные показатели в положении сидя – 300 мм. вод. ст., в положении лежа – 100-200 мм. вод. ст. Как правило, оценивают давление косвенно – по количеству капель за минуту. 60 капель в минуту соответствует нормальной величине давления ликвора в спинномозговом канале. Повышается давление при воспалительных процессах ЦНС, при опухолевых образованиях, при венозном застое, гидроцефалии и др. заболеваниях.

Дальше ликвор набирают в две пробирки по 5 мл. Их потом используют для проведения необходимого перечня исследований – физико-химического, бактериоскопического, бактериологического, иммунологического, ПЦР-диагностики и пр.

В зависимости от полученных результатов исследования спинномозговой жидкости, врач может распознать заболевание и назначить соответствующее лечение

Последствия и возможные осложнения

В подавляющем большинстве случаев процедура проходит без каких-либо последствий. Естественно, само проведение пункции – это больно, но боль присутствует только на этапе введения иглы.

У некоторых пациентов могут развиваться следующие осложнения.

Постпункционная головная боль

Принято считать, что из отверстия после проведения пункции вытекает определенное количество ликвора, вследствие этого снижается внутричерепное давление и возникает головная боль. Такая боль напоминает головную боль напряжения, имеет постоянный ноющий или сдавливающий характер, снижается после отдыха и сна. Может наблюдаться на протяжении 1 недели после пункции, если цефалгия сохраняется спустя 7 дней – это повод обратиться к врачу.

Травматические осложнения

Иногда могут встречаться травматические осложнения пункции, когда иглой можно повредить спинномозговые нервные корешки, межпозвоночные диски. Это проявляется болью в спине, которая после правильно выполненной пункции не возникает.

Геморрагические осложнения

Если во время прокола повреждены крупные кровеносные сосуды, может возникать кровотечение, формирование гематомы. Это опасное осложнение, которое требует активного медицинского вмешательства.

Дислокационные осложнения

Возникают при резком падении ликворного давления. Такое возможно при наличии объемных образований задней черепной ямки. Чтобы избежать такого риска, перед тем, как взять пункцию, необходимо выполнить исследование на признаки дислокации срединных структур головного мозга (ЭЭГ, РЕГ).

Инфекционные осложнения

Могут возникать из-за нарушения правил асептики и антисептики во время проведения пункции. У пациента может развиваться воспаление мозговых оболочек и даже формироваться абсцессы. Такие последствия пункции опасны для жизни и требуют назначения мощной антибактериальной терапии.

Таким образом, пункция спинного мозга – это очень информативная методика диагностики большого количества заболеваний головного и спинного мозга. Естественно, осложнения во время проведения манипуляции и после нее возможны, но они очень редко встречаются, а польза пункции намного превышает риск развития негативных последствий.

Источник

Костный мозг достают из спины? Донор рискует своим здоровьем? Врачи относятся к донору хуже, чем к пациенту? По данным ВЦИОМ, 61 % россиян ничего не слышали о донорстве костного мозга, а каждый второй респондент считает процедуру опасной. И тем не менее трансплантация устойчивого к вирусу косного мозга остается самой перспективной технологией полной элиминации ВИЧ.

СПИД.ЦЕНТР подготовил подробный разбор мифов о донорстве косного мозга, поговорив с онкологом-гематологом, консультантом «Фонда борьбы с лейкемией» Сергеем Семочкиным и донором костного мозга Ириной.

Что такое костный мозг и где он вообще расположен?

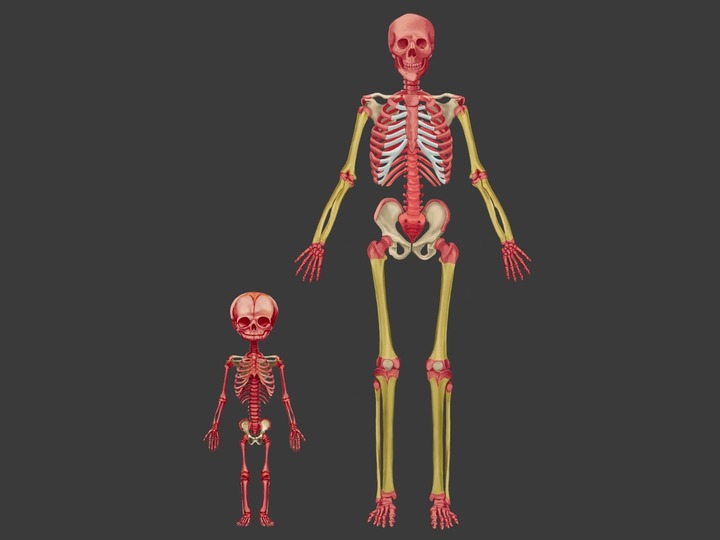

Это кроветворная ткань, которая находится в крупных костях человека. В костном мозге есть гемопоэтические (кроветворные) стволовые клетки (ГСК), когда они делятся и созревают — образуются все виды клеток крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. ГСК — отправная точка для процесса кроветворения в организме. Процесс их деления практически ничем не ограничен: из небольшого числа ГСК может появиться множество «дочерних» клеток, они будут делиться дальше, созревать, а из них образовываться другие клетки крови.

Из-за такой способности ГСК к делению, они чувствительны к цитостатической химиотерапии и облучению. Поэтому процесс кроветворения может нарушиться во время лечения онкологических заболеваний (у людей, проходящих высокодозную химиотерапию, как правило, этот процесс останавливается). Если ввести такому пациенту подходящие ГСК, они смогут заселить костный мозг пациента своими «дочерними» клетками и восстановить кроветворение. Соответственно, цель врачей — собрать достаточное количество ГСК у здорового человека (донора) и пересадить их больному (реципиенту).

А как его достают? Большим шприцем из позвоночника?

Костный мозг — не спинной, поэтому никто не будет выкачивать у доноров стволовых клеток жидкость из позвоночника. Собрать клетки можно двумя способами. Первый и самый распространенный — взять их из крови. В таком случае донору предварительно на протяжении нескольких дней вводят подкожно препарат — стволовые факторы роста, что стимулирует выход ГСК из костного мозга в кровь.

Сам забор клеток из крови очень похож на обычное донорство компонентов крови, например, тромбоцитов. Человека сажают в кресло, из вены берут кровь, она фильтруется в аппарате. Дальше машина забирает себе стволовые клетки, а все остальное возвращает обратно донору. Процесс длится несколько часов.

Во втором случае берут не кровь, а сам костный мозг. Для этого донору делают общую анестезию, шприцем прокалывают тазовую кость и берут литр смеси костного мозга и крови (это не более 5 % всего костного мозга). После из взятой смеси выделяют стволовые клетки. Операция длится примерно полчаса, а донор в этом случае около двух дней проводит в стационаре. После процедуры могут быть болезненные ощущения, которые снимаются обезболивающими.

Второй вариант используется существенно реже, когда врачам не удается собрать периферические, то есть циркулирующие в крови, ГСК. Поскольку он сложнее, соглашаются на него в основном родственники нуждающегося в трансплантации. Впрочем, донор сам может выбрать способ забора клеток.

По данным американской компании Be The Match, которая курирует самый большой регистр (банк) доноров костного мозга в мире, хирургическое вмешательство для забора стволовых клеток требуется в 23 % случаев. По другим цифрам — американского Института юстиции — хирургическая процедура делается в 30 %, а в 70 % — стволовые клетки забирают через кровь.

Любой ли костный мозг подойдет больному или он чем-то отличается?

Нет, костный мозг у каждого свой. Найти себе донора с подходящими стволовыми клетками сложнее, чем с кровью. Иногда среди родственников пациента может оказаться потенциальный донор костного мозга, но так бывает только в 50 % случаев. Если среди родных нет никого подходящего, нужно искать человека с таким же HLA-генотипом (это цифровой показатель генов, он отвечает за тканевую совместимость).

Найти донора можно через регистры (банки) доноров костного мозга. В них содержатся данные людей, прошедших фенотипирование — исследование клеток и генотипа — и согласившихся стать донорами ГСК.

А как выглядят банки костного мозга?

Это не огромные больницы с генетическими материалами, а электронные базы, компьютерная сеть, в которой хранится информация о генотипе потенциальных доноров и больных. Система определяет, насколько совместимы донор и реципиент.

Совместимость у всех разная. У каждой клетки человека есть свой набор рецепторов — главный комплекс гистосовместимости. Рецепторы находятся на поверхности клетки, и по ним можно определить информацию о белках, которые находятся внутри. Так клетки собственной иммунной системы могут вовремя определять нарушения среды внутри клетки и устранять их или сигнализировать о них. До какого-то момента иммунная система способна таким образом распознавать наличие опухоли.

по теме

Лечение

Зафиксирован второй случай излечения от ВИЧ. На самом деле он третий

Для трансплантации необязательна совместимость групп и резус-факторов крови, важнее именно генетическая совместимость. Среди идеально подходящего неродственного донора и родственного донора, совпадающего не по всем пунктам, врачи выберут, скорее всего, последнего, потому что с ним ниже вероятность отказа от донации.

Порой больному подходят сразу 50-70 доноров, но бывает, что «генетический близнец» в регистре вовсе не находится. В последнем случае можно попробовать организовать донорские акции, чтобы больше людей прошли типирование, но в любом случае, если подходящего донора нет в банке, помочь пациенту не получится. Каждый год не менее трех тысяч людей умирают, потому что не смогли найти себе подходящего донора.

Пациент и донор с одним и тем же этническим происхождением вероятнее подойдут друг другу. Чем больше людей проходит типирование, тем больше в регистрах разных генетических данных, а значит, выше вероятность совместимости пациента и донора.

По данным американской компании Be The Match, больше всего проблем с поиском донора костного мозга у темнокожих людей, индейцев, уроженцев Аляски, азиатов, коренных гавайцев и других жителей островов Тихого океана, латиноамериканцев и метисов. Американский Институт юстиции сообщает, что афроамериканцы, у которых нет родственного донора, находят себе подходящего только в 25 % случаев, при этом, если донора нашли, в 80 % случаев это единственный вариант в реестре. Для азиатов этот показатель равен 40 %, для латиноамериканцев — 45 %, для европейцев — 75 %. Конкретный процент для метисов в статистике не приводится, но институт уточняет, что для них ситуация гораздо хуже.

Зачем нужны доноры костного мозга?

Трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5 тысячам россиян, из них 4214 пересадок нужны взрослым и 900 — детям. В России нет общего регистра данных для доноров, каждый банк считает своих доноров сам. По словам онколога-гематолога Сергея Семочкина, самый большой банк стволовых клеток в России находится в Кирове в центре «Росплазма». В нем зарегистрировано 35 787 человек.

Еще один большой реестр доноров костного мозга в нашей стране находится в ведении «Русфонда» — Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Он существует с 2013 года и объединяет 12 региональных российских регистров и один казахский. На 31 октября 2019 года в нем состояли 29 178 доноров костного мозга.

Во всемирном банке костного мозга (Bone Marrow Donors Worldwide) зарегистрировано 35,6 миллиона человек. Однако найти там совместимого с россиянином донора сложно — в нашей стране много национальностей и генетических сочетаний, которых нет больше нигде в мире. Вероятность, что русский человек найдет подходящего донора в отечественном регистре, выше, чем в зарубежных.

Семочкин приводит пример, что зачастую кавказцы не могут найти своего «генетического двойника» в европейской базе. Но у них больше детей в семье, поэтому выше вероятность найти родственного донора. Огромная проблема с поиском доноров и у малочисленных этносов, например, жителей Крайнего Севера. Как правило, найти донора им не удается.

Единственное решение проблемы — вступление в национальный регистр как можно большего количества людей разных национальностей. Как объясняет Семочкин, затраты на трансплантацию клеток и все остальные процедуры российского пациента с российским же донором не превышают 160 000 рублей. В то же время процедуры и трансплантация с донором из европейского банка требуют порядка 20 000 евро. Государство не может выделить такие деньги, у пациентов их тоже, как правило, нет — финансирование ложится на благотворительные фонды.

Как стать донором?

В России стать донором может любой здоровый гражданин РФ без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет, в некоторых случаях — до 50 лет. Возраст имеет значение: чем моложе донор, тем выше концентрация клеток в трансплантате и их «качество».

Студентка магистратуры МГИМО Ирина стала донором костного мозга в конце октября этого года. До этого она с 18 лет регулярно сдавала кровь и тромбоциты в донорских организациях. Три года назад она прочитала колонку Валерия Панюшкина «Встреча» о том, как познакомились донор и реципиент, и окончательно решила сдать костный мозг.

Первый шаг — сдача крови на типирование. Это можно сделать в любой из крупных частных медицинских лабораторий или в лабораториях некоторых медицинских центров или регистров. Посмотреть полный список центров, позволяющих попасть в банк «Русфонда», можно здесь.

Ирина выбрала Национальный медицинский исследовательский центр гематологии. Там она сдала около 10 миллилитров крови на типирование и подписала соглашение о вступлении в регистр. Оно ни к чему не обязывает донора — можно отказаться в любой момент. Но это важно для реципиента — за 10 дней до пересадки стволовых клеток проводится высокодозная химиотерапия, которая полностью уничтожает кроветворную и иммунную системы. Поэтому отказ в последнюю минуту может быть губителен для того, кто ждет трансплантации.

Через полтора месяца после типирования на электронную почту Ирины пришло сообщение, что с анализами все в порядке и ее занесли в регистр.

по теме

Лечение

«В поисках исцеления». Что нового было на конференции CROI-2019?

«Я тогда почувствовала большую ответственность. Стояла на перекрестке и думала: а вдруг меня сейчас собьет машина, и я не смогу сдать… Меня это не то чтобы особо напрягало, но я стала отвечать на все звонки с незнакомых номеров, мало ли», — вспоминает она.

Через два года Ирине в мессенджер с неизвестного номера написали, что она подошла пациенту (из России), позвали на расширенное типирование, а также сдать анализы на ВИЧ и гепатит. Результаты анализов она ждала еще пять дней, параллельно врачи обследовали остальных подходящих доноров. Ответ прислали также в мессенджере: совместимость Ирины с пациентом 9 из 10, а у другого донора 10 из 10, врачи выбрали его.

Спустя полгода ей снова позвонили, оказалось, что пересадка так и не состоялась, а донор все еще был нужен. Она приехала в центр гематологии, поговорила с врачом, сдала кровь на биохимию, ВИЧ, сифилис, сделала флюорографию и ЭКГ. Через несколько дней позвали на уколы. Количество уколов зависит от веса донора, в среднем, делают 1-2 укола в день на протяжении трех дней. Ирине назначили дважды в день. Родителям она не стала говорить про свое донорство — не поняли бы. Поэтому приходилось прятать шприцы с лекарством в упаковках от зубной пасты в холодильнике.

По словам девушки, побочные эффекты были незначительные: на второй день появилась небольшая ломота в костях, «будто провела ночь в неудобной кровати», на третий — ощущение «тяжелой головы». Все это время врачи были на связи. Медицинские организации одинаково заботятся и о доноре, и о реципиенте: с момента прохождения необходимых для сдачи процедур донор формально числится как пациент при госпитализации, даже если не лежит в больнице, а сидит дома, как Ирина.

Можно ли донору знакомиться с реципиентом?

Да, но через два года и только если обе стороны согласны. За два года станет понятно, смог ли костный мозг донора прижиться у реципиента. В некоторых европейских странах и США этот срок составляет один год. А в Испании донорам и реципиентам запрещено видеться на протяжении всей жизни. Анонимность обеспечивает безопасность. Если они познакомятся сразу после донации, а через месяц костный мозг не приживется, то родственники больного могут «отомстить» донору, обвинить его в чем-то, в чем он не виноват. Анонимность позволяет избежать этого. С другой стороны такая мера позволяет избегать шантажирования родственников реципиента и вымогательства у них денег.

Донорство костного мозга проводится безвозмездно, можно узнать лишь пол и возраст больного, а также передать что-то анонимное в знак поддержки. Ирина передала открытку, на которой изображены руки, держащие кофейную чашку, на фоне гор. «Я там написала: поправляйся, я в тебя верю. Никакую информацию о себе нельзя указывать, мне даже сказали писать в настоящем времени, чтобы не было окончаний прошедшего времени, по которым можно определить род», — рассказывает Ирина.

Потенциальную встречу с реципиентом девушка не представляет. По количеству взятых у нее стволовых клеток и предполагаемой массе тела, она считает, что ее реципиент — мужчина средних лет. «Я не хочу, чтобы он чувствовал себя обязанным, да и о чем мы будем разговаривать? Я бы хотела, чтобы эта встреча произошла на каком-то мероприятии, в медицинском центре, например. Так мне было бы легче».

Трудно ли восстановиться после донорства костного мозга?

Пообщаться с корреспондентом Ирина смогла уже через пару дней после донации: «Мне важно, чтобы мои друзья и другие люди видели, что я сдала костный мозг и со мной все нормально. Я не лежу после этого в реанимации».

Донор отдает малую часть своего костного мозга — 5 % стволовых клеток здорового человека достаточно для восстановления кроветворения у больного. Потеря части стволовых клеток никак не ощущается, а их объем полностью восстанавливается в течение семи-десяти дней. Оставшиеся в крови донора ГСК самостоятельно обратно всасываются в костный мозг. Повторное донорство возможно уже через три месяца после забора клеток, то есть сдать костный мозг можно несколько раз за жизнь.

На каком уровне находится трансплантация стволовых клеток в России?

По словам Сергея Семочкина, сама российская система пересадки костного мозга очень хорошая, но проблема в нехватке учреждений, делающих трансплантацию, в России их — единицы. Недостаточно учреждений, квалифицированных сотрудников, нет государственного финансирования. После трансплантации реципиент должен еще несколько лет — минимум два года — получать терапию на подавление иммунных реакций. Например, если пациент из региона, а костный мозг ему пересаживали в Санкт-Петербурге, то дальнейшее ведение пациента должно проходить в его регионе. Но это сложно, объясняет Семочкин, врачей в регионах к этому не готовят, они не понимают, что делать. В итоге люди вынуждены постоянно обращаться в федеральный центр, а это тормозит трансплантацию следующих пациентов.

Источник