Гиперэкстензионная травма шейного отдела позвоночника

В настоящее время довольно много работ иностранных авторов посвящены изучению механизма «хлыстовых» повреждений шейной части позвоночника, которые наблюдаются чаще всего при автомобильных травмах (Billig, 1956, Cammack, 1957, Volobra, 1964, Rituccii G., Falzig, 1966).

По данным американских экспертов в США ежегодно свыше 1 млн. человек подвергаются гиперфлексионно-гиперэкстензионной травме шеи (ГГТШ). Примерно 25% всех случаев ГГТШ заканчивается хроническими болями и потерей трудоспособности (Скоромец А. А., Новосельцев С. В., 2002).

Внезапное движение нефиксированной головы, приводящее к гиперфлексионно-гиперэкстензионной травме шеи (ГГТШ), чаще всего возникает в результате резкого торможения или ускорения движения автомобиля в момент автодорожного столкновения, реже – в спорте, на производстве, в быту или вследствие других причин (La Rocca H., 1978). Особенно часто ГГТШ возникает в ситуации, когда водитель автомашины не успевает вовремя затормозить и врезается в стоящий впереди автомобиль (Castro W. H. M., Schilgen M., Meyer S., 1997). Передний автомобиль смещается кпереди, а у сидящих в нем людей голова по инерции вначале откидывается назад, а затем совершает форсированное сгибание. Это двухэтапное («хлыстовое») движение и является причиной повреждения шеи. У людей, сидящих в заднем автомобиле, движения головы происходят в обратной последовательности, но также способны вызвать повреждение шеи. При лобовых или боковых столкновениях автомобилей ГГТШ возникает реже. Исходя из трех механизмов действия травмирующей силы, можно сделать вывод, что при столкновении спереди и сзади деформации будут развиваться во фронтальной плоскости, т. к. удар происходил в сагиттальной плоскости. При боковых ударах деформации происходят в сагиттальном плане, поскольку удар пришелся во фронтальной плоскости.

Травмирование тканей шеи в большей степени происходит при растяжении, чем при сдавлении (чтобы вызвать повреждение шейных позвонков, при растяжении в среднем необходима сила всего в 160-360 кг, а при сдавлении – 1350-1800 кг) (Yogandan N., Pintar F. A., Kleinberger M., 1999). Тяжесть повреждения зависит от соотношения инерционных масс двух сегментов тела (с одной стороны головы и верхнешейного отдела позвоночника, с другой стороны нижнешейного отдела туловища), а также величины и направленности ускорения (West D. H., Gough J. P., Harper T. K., 1993). Повреждения обычно возникают в результате превышения так называемого физиологического лимита движений для шейного отдела позвоночника.

Но иногда повреждение шеи происходит в том случае, когда амплитуда сгибания или разгибания не превышает нормальный объем движений. Биомеханический анализ показывает, что шея при ГГТШ не просто разгибается или сгибается, а совершает более сложное движение. Перед форсированным сгибанием голова компенсаторно смещается вперед (за счет частичного разгибания в верхнешейном отделе), а перед экстензией компенсаторно смещается назад, при этом отмечается небольшое сгибание в верхнешейном отделе. Наиболее значительное повреждение может возникать именно в точках максимального вытягивания или ретракции.

M.M. Panjabi, K. Abumi, J. Duranceau, J. Crisco (1988) экспериментальным путем установили, что критическая величина ускорения, вызывающая повреждение шейного отдела, неодинакова на разных уровнях: она минимальна на уровне CV-CVI (4g) и максимальна на уровне CII-CIII (10g). По мнению этих авторов, повреждение мягкотканевых образований как в верхнешейном, так и особенно в нижнешейном отделах, вызванное растяжением передних элементов позвоночно-двигательного сегмента, происходит в момент флексии верхнеешейного отдела и экстензии средне- и нижнешейного отдела. При дальнейшей экстензии шейного отдела, которая происходит путем взаимного скольжения фасеточных суставов в нижнешейном отделе позвоночника, мягкие ткани страдают в меньшей степени, так как это движение чаще всего происходит в физиологических пределах. Однако поскольку лимит экстензии этого отдела позвоночника ограничен, при дальнейшем увеличении нагрузки возникают разрыв связок, компрессионные переломы позвонков и основания черепа.

Повреждение корешков в межпозвонковых отверстиях происходит вследствие резкого изменения градиента давления во время форсированного сгибания и переразгибания. Площадь позвоночного канала при гиперэкстензии уменьшается за счет внедрения желтой связки, при гиперфлексии увеличивается, поэтому в результате внезапных движений возникают колебания давления, которые также могут повреждать ткани шейного отдела.

Помимо гиперфлексионно-гиперэкстензионного механизма повреждения, являющегося основным в 70% случаев ГГТШ, повреждение может происходить в результате скручивания шеи при резком повороте туловища вокруг своей оси (ротационный механизм) (Gately M.S., 1968). При этом неизбежно возникают боковые смещения головы, которые приводят к сдавлению суставных поверхностей на ипсилатеральной стороне (в фазе гиперэкстензии) и растяжению капсулы сустава на противоположной стороне (в фазе гиперфлексии). При наличии ротации головы в момент травмы ГГТШ часто бывает более тяжелой (Radanov B.P., Di Stefano G., 1995).

Последствия травмы зависят и от степени сокращения мышц шеи во время травмы. При неожиданном столкновении мышцы обычно расслаблены, благодаря чему размах колебаний головы максимален, в силу этого при гиперэкстензии повреждаются передние связки и мышцы, а при гиперфлексии – задние связки и мышцы. Если при столкновении у пострадавшего произошло напряжение мышц, то колебательные движения головы ограничиваются, но при этом увеличивается риск повреждения позвонков и межпозвонковых дисков. Если пострадавший успел частично среагировать на столкновение, но его мышцы сократились недостаточно, чтобы существенно ограничить колебания головы, то в результате сочетания компрессии и растяжения в фазе сгибания может возникнуть задний пролапс межпозвонкового диска. Однако если пострадавший успевает втянуть голову в плечи, травма обычно бывает менее значительной.

Следует подчеркнуть, что нет прямой зависимости тяжести ГГТШ от степени повреждения автомобиля: ГГТШ чаще наблюдается у пассажиров легко или умеренно поврежденного автомобиля. Место, которое занимал в машине пострадавший, не оказывает существенного влияния на тяжесть травмы. При пользовании ремнями безопасности риск ГГТШ несколько повышается, но их способность предотвращать другие повреждения существенно перекрывает в сумме этот негативный эффект (Левин О. С., Макаров Г В, 2002).

Анатомо-физиологические особенности краниоцервикальной области – высокая мобильность, обилие мелких суставов с тонкими и эластичными капсулами и менисками, способными ущемляться в суставных капсулах, наличие унковертебральных сочленений, более низкая по сравнению с другими отделами позвоночника прочность и упругость шейных межпозвонковых дисков, относительно малая прочность некоторых связок, а также значительное количество небольших мышц с различными точками прикрепления – создают условия для возникновения широкого спектра повреждений. При ГГТШ могут пострадать любые структуры шейного отдела: позвонки, межпозвонковые диски и суставы, мышцы, связки, сосуды, нервы. ГГТШ может приводить и к повреждению спинного и головного мозга – при патоморфологическом исследовании у больных с ГГТШ выявляются дистрофические изменения проводящих путей, нейронов латерального вестибулярного ядра, красного ядра. При сильной травме возможно растяжение внутренней сонной, а также позвоночной артерий с развитием небольших аневризм или тромбозов артерий (Прохорский А.М., 1975).

Источник

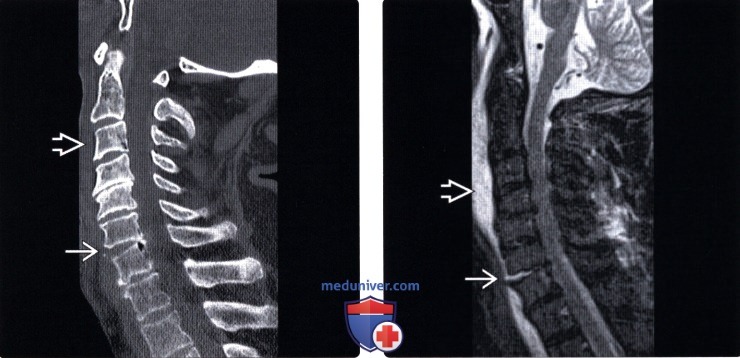

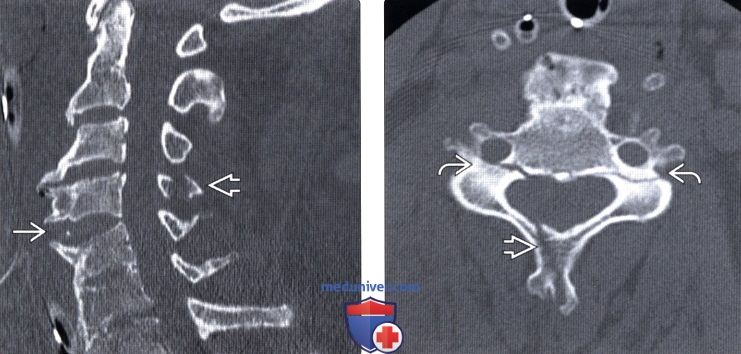

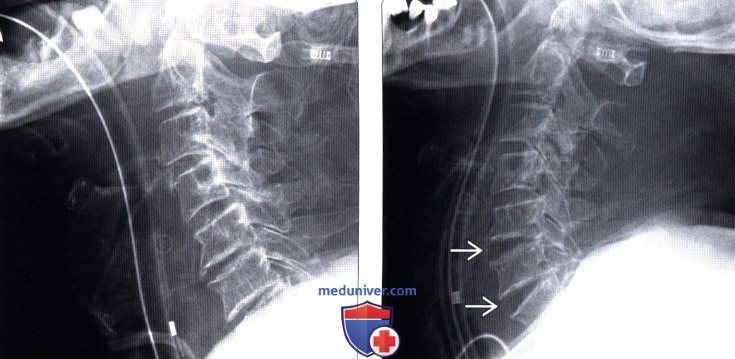

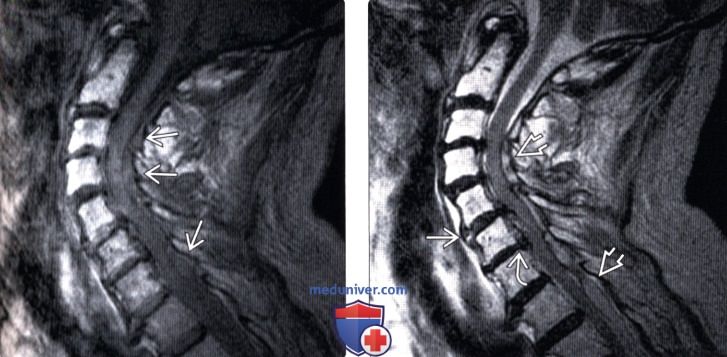

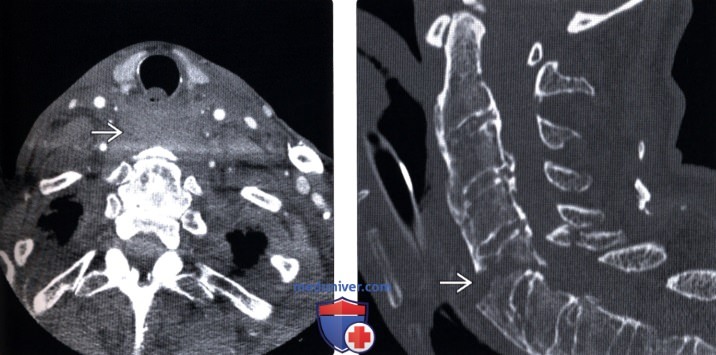

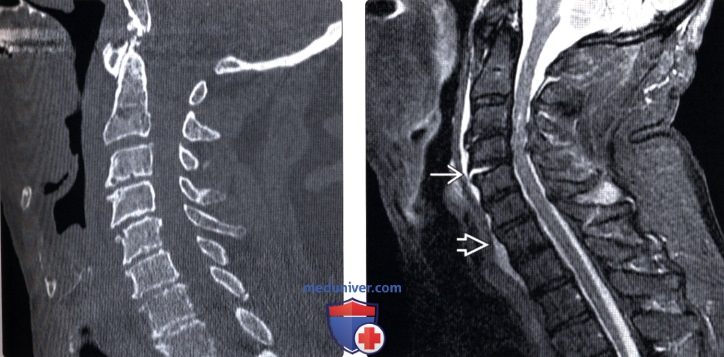

Лучевая диагностика гиперэкстензионной травмы шейного отдела позвоночникаа) Определения: б) Визуализация: 1. Общие характеристики гиперэкстензионной травмы шейного отдела позвоночника: 2. МРТ при гиперэкстензионной травме шейного отдела позвоночника: 3. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика: 1. Сгибательный перелом каудо-вентрального угла: 2. Перелом глинокопателя: 3. Хлыстовая травма: г) Патология. Общие характеристики гиперэкстензионной травмы шейного отдела позвоночника:

д) Клинические особенности: 1. Клиническая картина: 2. Течение заболевания и прогноз: 3. Лечение гиперэкстензионной травмы шейного отдела позвоночника: е) Список использованной литературы: — Также рекомендуем «КТ при гиперэкстензионно-ротационном повреждении шейного отдела позвоночника» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.7.2019 |

Источник

ТРАВМА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ГИПЕРЭКСТЕЗИОННАЯ – травма, возникающая при автомобильных катастрофах, падении с высоты, нырянии.

Этиология и патогенез

При таких травмах происходит резкое переразгибание шеи, что приводит к сужению спинно-мозгового канала, развитию ишемии или сдавлению спинного мозга.

Клиника хлыстовой травмы будет проявляться корешковым синдромом, полным поперечным или частичным поражением спинного мозга, синдромом передней спинальной артерии.

Диагностика

Проводят с помощью рентгенологического обследования с применением стандартных и специальных укладок, ядерно-магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, миелографии. Исследуют цереброспинальную жидкость, проводят ликвородинамические пробы для исключения блока субарахноидального пространства.

Осложнения

Спинальный и общий шок; бульбарные нарушения при травмах шейного отдела, связанные с повреждениями вегетативных центров заболевания внутренних органов (паралитическая непроходимость, гематурия, пневмония). К поздним осложнениям относят возникающие через 10–12 дней застойную пневмонию, трофические нарушения (пролежни, отеки), а также цистит, пиелонефрит и сепсис. Летальность при травме шейного отдела самая высокая и составляет около 50 %, при травмах остальных отделов позвоночника – 15–20 %. Смерть наступает вследствие бульбарных нарушений, шока либо из-за инфекционных осложнений.

Лечение

Следует начинать с укладки пострадавшего на щит или плотные носилки, при этом желательна фиксация в раме Стрикера. Во время транспортировки и перекладывания больного необходимо избегать сгибания и вращательных движений позвоночника. Борьба с шоком, нарушениями сердечно-сосудистой деятельности и дыхания должна проводиться на месте травмы, а затем и в стационаре. Патогенетическая терапия включает в себя дегидратационную терапию (диакарб, лазикс, маннитол), назначение протекторов сосудистой стенки (аскорбиновой кислоты, рутина), гемостатиков и средств, улучшающих реологические свойства и микроциркуляцию крови (реополиглюкина). Необходимо введение наркотических (омнопона, морфина, промедола) или ненаркотических анальгетиков. Для профилактики трофических расстройств больного укладывают на специальные воздушные матрасы, используют подкладки, круги, протирают кожу камфорным спиртом. Для профилактики инфекционных осложнений проводят антибиотикотерапию. При укладке необходимо обеспечить неподвижность позвоночника и устранить его деформацию. Если компрессия спинного мозга нарастает, необходимо проведение срочного оперативного вмешательства (ламинэктомии). В подострый период травмы проводят лечение расстройств мочевого пузыря (катетеризацию с промыванием физиологическим раствором и антисептиками). Для восстановления активного мочеиспускания проводят электростимуляцию. При парезе кишечника ставят очистительные клизмы, вводят прозерин, слабительные средства. При возникновении пролежней некротизированную ткань удаляют, используют мазевые повязки, эритемное ультрафиолетовое излучение.

Восстановительное лечение. Для улучшения регенерации используют биостимуляторы (лидазу, алоэ). Улучшению обмена в нервной ткани способствуют ноотропы, церебролизин, АТФ, витамины группы В. Двигательные нарушения корригируются назначением антихолинэстеразных средств, дибазола (при высоком мышечном тонусе), а при сниженном – мидокалма, баклофена. Улучшению кровообращения, рассасыванию рубцов и снижению повышенного мышечного тонуса способствуют парафиновые аппликации, озокерит, электрофорез йодида калия, лидазы. В комплекс восстановительного лечения также входит лечебная гимнастика.

Источник