Изгиб позвоночника у животных

Наиболее

часто встречающиеся заболевания позвоночника у животных.

Чаще всего компрессия спинного мозга

вызывается метастазами РМЖ, рака легкого,

предстательной железы и почки; к более редким причинам относят саркомы,

множественную миелому и лимфому. Изолированные субдуральные или эпидуральные

поражения диагностируют редко, поскольку более чем в 75% случаев спинной мозг

сдавливается метастазами в тело или другие части позвонка (реже —

новообразованиями околопозвоночных мягких тканей). 70% всех костных поражений —

остеолитические, 10% — остеобластические и 20% — смешанные. Более чем у 85%

пациентов с метастазами в позвоночник поражены несколько тел позвонков.

Клинические

проявления

Самый ранний симптом компрессии спинного

мозга — локализованная позвоночная или корешковая боль. Она возникает не от

сдавления спинного мозга, а за счет поражения позвоночника и нервных корешков

на определенном уровне. При пальпации или перкуссии тела пораженного позвонка

часто выявляется локальная болезненность. Поскольку боль становится первым

симптомом у 90% пациентов, при появлении ее в пояснице, возникновении

корешковой боли или боли в позвоночном столбе.

К моменту установления диагноза у 75% животных появляется мышечная слабость,

которая либо субъективно ощущается пациентом, либо обнаруживается ветеринарным

врачом при обследовании. Прогрессирование этого симптома может варьировать от

постепенного нарастания слабости в течение нескольких дней до молниеносного

ухудшения состояния за несколько часов с развитием полной параплегии. При

поздней диагностике компрессии спинного мозга или несвоевременном лечении

восстановление способности к самостоятельному передвижению возможно только у

25% животных.

Диагностика

Методом выбора для диагностики компрессии

спинного мозга является МРТ, можно использовать КТ с высоким разрешением и

контрастированием. Метастазы в позвонки выявляются также при обзорной

рентгенографии и сканировании позвоночника, но эти исследования не дают

представления о степени поражения спинного мозга.

Если при обзорной рентгенографии, КТ или сканировании костей обнаружены

признаки поражения позвоночника, МРТ рекомендуется в первую очередь пациентам с

субъективными или объективными признаками мышечной слабости, корешковой болью,

парестезиями или дисфункцией сфинктеров, поскольку у них риск компрессии

спинного мозга наиболее высок.

2. Дископатия, выпадение межпозвонкового

диска.

Дископатия

– это собирательное название патологий межпозвоночных дисков. Чаще всего речь

идет о дегенеративных заболеваниях, приводящих к изменениям свойств

межпозвоночных дисков и лишь иногда заканчивающихся внедрением дискового

вещества в позвоночный канал, сдавливанием спинного мозга и его корешков с

соответствующими симптомами и последствиями.

Дископатия встречается у собак таких пород как: таксы, пекинесы, мопсы,

французские бульдоги, доберманы – больше других предрасположенных к этому

заболеванию. Наибольшее же распространение дископатия получила у такс – в той

или иной степени патология встречается у 45 – 65 % представителей этой породы.

Этиология. Межпозвоночный диск, в норме состоящий из внешнего волокнистого

кольца и внутреннего студенистого, полужидкого ядра, начинает терять свои

амортизирующие свойства. Это происходит из-за того, что желеобразное содержимое

центра диска постепенно минерализируется, густеет, превращается в плотную

творожистую массу. Данный процесс занимает от нескольких месяцев до нескольких

лет. Измененный диск уже не амортизирует при нагрузках. Животное начинает

испытывать при движениях дискомфорт и болезненность, хотя никаких

неврологических нарушений пока нет.

Потерявший упругость и эластичность, межпозвоночный диск постепенно

деформируется, растягивается, внедряется в позвоночный канал.

Если на этой стадии воздействие растянутого диска ограничивается давлением на

связки позвоночного столба, то кроме скованности движений и болезненности

никаких симптомов может и не быть.

Если же диск деформирован настолько, что начинает оказывать давление на спинной

мозг или его корешки, то кроме боли могут появляться и признаки неврологических

расстройств: снижение чувствительности конечностей, шарканье лапами, изменение

походки вплоть до полной неспособности ходить, нарушение сухожильных рефлексов

и прочее.

Все эти изменения растянуты во времени, поэтому симптомы нарастают медленно и

плавно.

Животное успевает приспособиться к новым ощущениям, привыкает и адаптируется к

боли и скованности в позвоночнике.

Далее неспособное противостоять все возрастающим нагрузкам, внешнее волокнистое

кольцо межпозвоночного диска рвется и внутреннее содержимое – патологически

измененное вещество когда-то студенистого ядра в один момент выдавливается в

просвет позвоночного канала. Значительные по объему, фрагменты дискового

вещества быстро сдавливают структуры спинного мозга, его сосуды, спинномозговые

нервы. Нарушается кровообращение, питание и следовательно функция спинного

мозга по передаче нервных импульсов от головы к органам и обратно.

При таком развитии событий последствия бывают плачевными: у собаки внезапно,

нередко без каких либо видимых причин, отказывают задние или все четыре лапы,

страдают функции других органов ниже места поражения – мышц анального отверстия

и мочевого пузыря.

В течение нескольких часов или дней развивается паралич конечностей, пропадает

болевая чувствительность, нарушаются естественные отправления.

Если в такой ситуации не принять срочных мер, то собака навсегда останется

инвалидом или погибнет.

Клинические признаки. Степень выраженности симптомов зависит от степени

смещения диска в просвет спинномозгового канала. Разные исследователи описывают

от 4 до 7 степеней неврологических расстройств.

Диагностика

При первой и второй степени неврологических расстройств диагноз ставится

клинически (только на основании клинических жалоб и осмотра). Можно выполнить

рентген, но не с целью обнаружения грыжи межпозвоночного диска, а с целью

исключения других причин появления жалоб — переломов позвоночника, опухолей,

вызывающих разрушение костной ткани позвонков. Если же степень неврологических

нарушений сильнее, и речь идёт о хирургическом лечении, то хирургу необходимо

знать точное место повреждения. Для этого применяют компьютерную томографию и

миелографию. Оба исследования проводятся под наркозом.

3.

Атланто-аксиальный вывих/подвывих.

Атланто-аксиальная нестабильность- представляет собой чрезмерную подвижность в атланто-осевом суставе, между

первым и вторым шейными позвонками, что ведет к компрессии спинного мозга в

данной области и как следствие проявляется той или иной степенью неврологического

дефицита, а также является одной из аномалиий (мальформацией) позвоночного

столба.

Данная

патология характерна для карликовых пород собак.

К заболеванию предрасположены — йоркширский терьер,

чихуахуа, карликовый пудель, той-терьер, померанский шпиц, пекинес.

Этиология.

Патогенез

Возникает

внезапно вследствие сильной травмы, например при ДТП, падении. Может быть у

любого животного независимо от породы и возраста. Чаще приобретенные

атланто-аксиальные вывихи протекают очень тяжело, что связано с внезапной

одномоментной и массивной компрессией спинного мозга зубом эпистрофея и

сместившимися дужками позвонков.

Часто,

животные получившие незначительную травму, имеют более серьезную степень

неврологического дефицита, чем те, которые были подвержены умеренной или

значительной травматизации.

Это

зависит от того, как долго поперечная связка зуба эпистрофея может выдерживать

и оказывать сопротивление дорсальному смещению зуба второго шейного позвонка в

сторону позвоночного канала непосредственно при травме.

Также

атланто-аксиальный вывих по течению может быть острым и хроническим.

Клиническая картина

Клинические

признаки при данной патологии могут варьировать от незначительной болевой

реакции в области шеи и до тетрапареза конечностей. Также симптомы могут быть

следующими:

Болевой

синдром в шейной области. Собака не может запрыгнуть на кресло, диван, держит

голову опущенной, повороты головы, сгибание, разгибание шеи болезненны и при

неловком движении собака может взвизгивать. Часто владельцы просто замечают

лишь болезненность непонятного происхождения. Собака реагирует на

прикосновение, надавливание на живот, подъем на руки. В таких случаях при

своевременном обращении к врачу, не специализирующемся на неврологических

заболеваниях, последним делаются неправильные выводы, основанные на рассказе

хозяев, ставится неверный диагноз и проводится лечение или дальнейшая

диагностика, которые приводят к потере времени и поздней постановке диагноза.

Парезом

или параличом. Двигательный дефицит может проявляться как в тазовых, так и во

всех четырех конечностях. Часто наблюдается тетрапарез конечностей.

Неврологические нарушения могут варьировать. Для более объективной оценки

степени тяжести и прогноза, при повреждении спинного мозга было предложено

множество градаций.

Неврологическими

синдромами, которые связаны с проявлением синдрома внутричерепной гипертензии,

появляющимся в результате блока ликворных путей зубом второго позвонка. Это

проявляется в виде множества различных неврологических симптомов. Собака не

может стоять на лапах, падает на бок, хаотично бьет лапами, закручивает голову

резко в сторону и вслед за головой переворачивается на 360 градусов и может

продолжать кувыркаться так, пока ее не остановили. Мелкие породы собак склонны

к развитию гидроцефалии, часто протекающей бессимптомно, и если у собаки

имеется гидроцефалия, она может резко усугубиться за счет блока ликворных путей

и повышения давления в желудочках головного мозга. Резкое повышение давления в

головном мозге приводит к развитию синдрома внутричерепной гипертензии.

Диагностика

Дифференциальная

диагностика данной патологии включает в себя:

Опухоли

ПС и спинного мозга

Грыжи

межпозвонковых дисков

Дискоспондилит

С

подобной клинической картиной могут протекать:

Переломы

позвоночника

Грыжи

мезпозвоночных дисков типа Хансен 1

Гипогликемия

— нередкое патологическое состояние у щенков йоркширских терьеров и других

миниатюрных собак

Визуальная

диагностика включает в себя данные следующих исследований:

ренгенографическое

исследование шейного отдела ПС в боковой проекции

Рентгеноконтрастное

исследование (миелография). Для исключения других патологий — Компьютерная

томография

Магнитно-резонансная

томография

УЗИ

атланто-осевого сустава

4.

Искривление позвоночника

Лордоз

– это вентральный изгиб позвоночника. Различают физиологический и

патологический лордоз. Физиологический лордоз формируется в шейном и поясничном

отделах позвоночника на первом году жизни, обеспечивая компенсацию

физиологического кифоза. Патологический лордоз чаще формируется на том же

уровне, что и физиологический, и значительно реже на уровне грудного кифоза.

Различают первичный и вторичный патологический лордоз. Первичный обусловлен

патологией позвоночника (спондилолистезом, пороками развития, опухолями или

воспалительным процессом), а также контрактурой подвздошно-поясничной мышцы или

торсионным спазмом мышц спины. Вторичный патологический лордоз (компенсаторный)

обычно является симптомом врожденного либо патологического вывиха бедра,

сгибательной контрактуры или анкилоза тазобедренного сустава в порочном

положении.

Кифоз

– это дорсальное искривление позвоночника, обращенное выпуклостью назад.

У новорожденных позвоночник дугообразно изогнут на всем протяжении. Среди

патологических кифозов выделяют следующие разновидности:

1. Врожденный кифоз обусловлен аномалией развития передней части тел позвонков.

2. Наследственный (генотипический) кифоз наследуется из поколения в поколение

по доминантному типу.

3. Компрессионнный кифоз – вызван компрессионным переломом тел одного или

нескольких позвонков с уменьшением их высоты в передних отделах.

4. Туберкулезный кифоз связан с разрушением тел позвонков и их сдавливанием при

туберкулезе.

При компрессионном и туберкулезном кифозе искривление выглядит как угол

обращенный вершиной кзади (угловой кифоз).

5.Мобильный кифоз вызван слабостью мышц спины и привычным неправильным

положением тела. Поддается коррекции методами мануальной терапии и массажа.

6.Рахитический горб – кифоз, развивающийся к 5 месяцам, больных рахитом.

7.Старческий горб – кифоз грудного отдела позвоночника у старых животных,

обусловленный возрастными дегенеративно-дистрофическими изменениями дисков и

позвонков, а также ослаблением мышечного корсета.

8. Тотальный кифоз – дугообразное искривление всего позвоночника. Наблюдается

при некоторых системных заболеваниях, например, при (болезни Бехтерева у

людей).

Сколиоз

– это редкое латеральное искривление позвоночника.

В отличие от искривлений в сагиттальной

плоскости (кифоза,

лордоза) сколиоз всегда является патологическим. В зависимости от анатомических

особенностей различают неструктурные, или простые, и структурные, или сложные,

сколиозы.

Неструктурные

сколиозы возникают после рождения. При этом

деформация позвоночника не сопровождается грубыми анатомическими изменениями

позвонков и позвоночника в целом, нет фиксированной ротации позвоночника,

поэтому часто подобные искривления называют функциональным сколиозом.

Структурные

сколиозы бывают врожденными и приобретенными. Эта

деформация позвоночника может быть одним из симптомов например сирингомиелии,

нейрофиброматоза, болезни Фридрейха, синдрома Марфана, синдрома Элерса —

Данлоса, мукополисахаридоза, гомоцистинурии, остеохондродисплазии

(спондилоэпифизарная дисплазия и др.), перенесенной нейроинфекции (полиомиелит)

и др. В ряде случаев боковое искривление позвоночника является ведущим

признаком так называемой сколиотической болезни.

Травма позвоночника и спинного мозга

ветеринарного пациента — это разноплановая патология, с различными механизмами,

уровнем, степенью повреждения костных и невральных структур. В анализе

позвоночно-спинальной травмы выявляют:

- уровень

повреждения; - пораженные

структуры (мягкоткано-связочные, костные, невральные); - механизм повреждения;

- степень

поражения нервных структур; - стабильность

костно-связочных элементов.

Классификация

травм позвоночника и спинного мозга у животных

Определение уровня поражения позвоночника и

спинного мозга ветеринарного пациента имеет большое значение, так как каждому

отделу присущи свои повреждающие механизмы. От этого зависит степень возможного

прогрессирования травматической болезни спинного мозга и выбор определенных

лечебных мероприятий. Травматические поражения разделяются на:

- поражение

паравертебральных мягких тканей и связочного аппарата - травма

мягкоткано - связочных

структур; - поражения

связочного аппарата и костных структур (переломо-вывихи).

Травма

мягкоткано-связочных структур выражается в незначительном поражении связочного

аппарата позвоночника, окружающих мягких тканей и мышц. Такой вид травмы не

приводит к неврологическим нарушениям. Единственное ее проявление — боль.

Переломо-вывихи — это наиболее

тяжелая группа травматических повреждений. Этот тип травмы характеризуется

разрушением трех столбов позвоночника. Переломы-вывихи наиболее часто связаны с

повреждениемспинного мозга и неврологическими нарушениями.

Травма костно-связочных структур. Кости и

связки, формирующие позвоночный канал, обеспечивают подвижность позвоночника,

одновременно защищая его от травм. В том случае, если определенная часть

костно-связочных структур повреждается, то разрушается защитный механизм

позвоночника. Неврологические расстройства могут возникать как при получении

травмы, так и позже в результате патологической подвижности, которая появляется

при нарушении структур позвоночника.

Мы вкратце постарались отобразить основные

заболевания позвоночного столба, с которыми чаще всего приходится сталкиваться

на практике. В любом случае владельцам животных стоит помнить, что оперативное

обращение к ветеринарному специалисту позволит своевременно диагностировать

заболевание и оказать соответствующую помощь Вашему питомцу.

С уважением коллектив СББЖ САО.

Источник

Скелет

Особую роль в состав скелета человека входят следующие его части: череп, позвоночный столб, грудная клетка и две пары конечностей — верхняя и нижняя.

Позвоночный столб

Позвоночный столб (columna vertebralis) представляет собой опору всего скелета. Он состоит из 32—34 позвонков, между телами которых находятся хрящевые прокладки, или диски, придающие гибкость позвоночнику. Кроме того, позвонки соединены между собой суставами и крепкими соединительнотканными связками.

Внутри позвоночного канала, образованного телами и дугами позвонков, помещается спинной мозг.

На боковой поверхности позвоночного столба находятся межпозвоночные отверстия, из которых выходят спинномозговые нервы, кровеносные и лимфатические сосуды.

Позвоночный столб имеет четыре изгиба. Изгибы, обращенные выпуклостью вперед, носят название лордозов, а обращенные выпуклостью назад — кифозов.

Различают лордозы шейный и поясничный, а кифозы — грудной и крестцовый. Максимум выпуклости шейного лордоза находится на уровне VI шейного позвонка, а максимум выпуклости поясничного лордоза — на уровне IV поясничного.

Вершина выпуклости грудного кифоза находится на VI грудном позвонке, а вершина крестцового кифоза — на IV крестцовом. У новорожденного позвоночный столб почти не имеет изгибов.

На формирование изгибов позвоночного столба оказывают влияние распределение силы тяжести тела и действие мышечного напряжения, которые меняются в разные периоды жизни.

Так, в первые месяцы после рождения мышцы шеи у ребенка еще недостаточно развиты и не могут удерживать голову.

При первых попытках к сидению у ребенка начинает образовываться шейный лордоз, при привычном сидении окончательно формируется грудной кифоз, который в зачаточном состоянии наблюдается и у новорожденного. Когда ребенок становится на ножки, появляется самый мощный поясничный лордоз. Крестцовый кифоз развивается еще в утробной жизни, а окончательно формируется действием тяжести верхней части тела и развитием связочного и мышечного аппарата таза.

Изгибы позвоночника в основном формируются к 7 годам жизни, а вполне закрепляются к 20 годам (поясничный лордоз). На окончательное формирование изгибов позвоночника помимо указанных причин влияют также условия развития, мышечная тяга, профессия и различные факторы внешней среды.

И кифоз и лордоз представляют собой явление физиологического порядка и связаны с вертикальным положением тела человека. У четвероногих животных изгибы позвоночника, естественно, имеют иную форму.

Изгибы позвоночника имеют механическое значение: они ослабляют сотрясение туловища, то есть играют роль рессорного аппарата и увеличивают пространство грудной и тазовой полостей. Изгибы позвоночного столба при различных движениях тела обычно изменяются так: при наклоне туловища вперед увеличивается грудной изгиб, и уменьшаются шейный и поясничный, а при разгибании происходит обратное явление—шейный и поясничный изгибы увеличиваются, а грудной уменьшается.

Позвоночный столб спереди, сбоку и сзади

I —шейный отдел (7 позвонков); II —грудной отдел (12 позвонков); III—поясничный отдел (5 позвонков); IV—крестцовый отдел (5 сросшихся позвонков); V —копчик (3—5 сросшихся позвонков)

Помимо нормальных физиологических изгибов — кифоза и лордоза — нередко наблюдается искривление позвоночника в стороны — сколиоз. Его развитие связано с неправильной посадкой у детей в школе, а иногда и на работе у взрослых. Чаще всего встречается левосторонний сколиоз. Это происходит, во-первых, потому, что большинство людей «правши», а следовательно, мышцы их правой стороны развиты сильнее, чем левой; во-вторых, при работе обычно наблюдается наклон позвоночника вправо, что увеличивает искривление влево. На развитие сколиоза влияет также наблюдающееся иногда некоторое различие длины ног у человека. В таких случаях появляется искривление позвоночника в сторону укороченной ноги.

Длина позвоночника равна приблизительно 40% длины всего тела. В лежачем положении позвоночный столб удлиняется в среднем на 2 см. Это удлинение происходит за счет выпрямления изгибов позвоночника и межпозвоночных хрящей, которые в силу эластичности увеличивают свою высоту.

У новорожденных детей позвоночник относительно длиннее, чем у взрослых.

Окончательное формирование длины позвоночного столба, как и роста всего человеческого тела, заканчивается в среднем к 25 годам жизни.

Изгибы позвоночника в сапитальной плоскости (схема)

I — шейный лордоз; II — грудной кифоз; III — поясничный лордоз; IV — крестцовый кифоз; а — атлант; б — VI шейный позвонок; в — IX грудной позвонок; г — пояснично-крестцовое сочленение.

В старости длина позвоночного столба может уменьшаться на 5—7 см и больше, при этом резко увеличивается грудной кифоз, образуя так называемый «старческий горб». Уменьшение в старости длины позвоночника зависит главным образом от постепенного возрастного разрежения костной ткани в губчатом веществе тел позвонков, так называемого остеопороза, и от уменьшения толщины межпозвоночных дисков.

Позвоночный столб состоит из 7 шейных позвонков, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 4 или 5 копчиковых.

Позвонок (vertebra) состоит из тела, дуги и 7 отростков: одного остистого, обращенного назад, двух поперечных, расходящихся в стороны, и двух пар суставных отростков — верхних и нижних, которыми позвонки сочленяются с выше и нижележащими позвонками, образуя настоящие, истинные суставы с суставной сумкой и связками вокруг нее.

Позвонки каждого отдела позвоночного столба имеют свои особенности.

Шейные позвонки , за исключением VII, имеют отверстия на поперечных отростках, через которые проходят позвоночная артерия и вена. Остистые отростки всех шейных позвонков раздвоены.

Первый шейный позвонок—атлант— не имеет тела: оно в процессе эмбрионального развития сливается с телом второго шейного позвонка. Атлант состоит, таким образом, из двух дуг — передней и задней с небольшими бугорками посредине. Он не имеет ни остистых, ни поперечных отростков. По бокам его располагаются два массивных утолщения — боковые массы с суставными ямками для сочленения с затылочной костью и со вторым шейным позвонком. Название первого позвонка связано с именем мифического великана Атланта, который, по верованиям древних греков, поддерживал небесный свод.

Второй шейный позвонок — эпистрофей имеет цилиндрический отросток, направленный вверх, так называемый зуб эпистрофея, вокруг которого происходит вращение головы вправо и влево (ротация). Второй особенностью эпистрофея является полное отсутствие у него верхнего суставного отростка.

Строение позвонка, особенности позвонков различных отделов позвоночника.

А — строение позвонка на приме ре поясничного: 1 — тело; 2 — дуга;3 — позвоночное отверстие;4 — остистый отросток;5 — поперечный отросток; 6 — верхний суставной отросток. Б — типичный шейный позвонок (IV): 1—тело; 2—дуга; 3—позвоночное отверстие; 4—остистый отросток, раздвоенный; 5—поперечный отросток;6— верхний суставной отросток; 7 — позвоночное отверстие.В — первый шейный позвонок — атлант; 1 — передняя дуга;2 — задняя дуга; 3 — боковая масса; 4 — поперечный отросток; 5 — позвоночное отверстие; 6 — верхняя суставная ямка.Г — второй шейный позвонок — эпистрофе и: 1 — тело; 2 — зубовидный отросток; 3 — поперечный отросток; 4 — верхняя суставная площадка; 5 — нижняя суставная площадка. Д — грудной позвонок — вид сверху и вид сбоку: 1 — тело; 2 — дуга; 3 — позвоночное отверстие; 4 — остистый отросток; 5 — поперечный отросток; 6 — сочленовные площадки — место присоединения ребра; 7—верхний суставной отросток; 8—нижний суставной отросток.

Седьмой шейный позвонок носит название «выступающего». Действительно, его остистый отросток резко выступает на шее под кожей и легко прощупывается, особенно при наклоне головы вперед. Выступающий позвонок имеет большое значение с точки зрения внешних форм шеи и служит опознавательным пунктом при определении ниже и выше лежащих позвонков на живом теле.

Все остистые и поперечные отростки позвоночного столба служат местом прикрепления связок, сухожилий и мышц. Они являются рычагами различной длины и играют большую роль в работе этих мышц.

Грудные позвонки отличаются от остальных наличием суставных ямок или фасеток, расположенных на боковых поверхностях их тел и на поперечных отростках. Эти фасетки представляют собой места соединения грудных позвонков с головками ребер. Нижние грудные позвонки XI и XII имеют по одной ямке, а все вышележащие грудные позвонки по две ямки (верхнюю и нижнюю).

Позвоночные отверстия грудных позвонков имеют круглую форму, тела их выше и толще шейных, остистые отростки покрывают друг друга в виде черепицы. Особенно плотно они примыкают друг к другу в том месте, которое располагается против сердца.

Поясничные позвонки наиболее массивные из всех. Их остистые отростки лежат почти горизонтально и несколько сплющены с боков. Художник, изображающий фигуру туловища сзади, должен внимательно изучить линию направления остистых отростков, которые обычно хорошо контурируются под кожей. Эта линия резко меняется при различных движениях туловища. Суставные отростки шейных и грудных позвонков располагаются фронтально, поперек позвоночной дуги, суставные отростки поясничных позвонков располагаются сагиттально, они как бы повернулись вокруг вертикальной оси на 90°.

Крестец (sacrum) имеет форму пирамиды, обращенной основанием вверх, а верхушкой вниз. Тазовая поверхность его вогнутая, задняя — выпуклая. Наибольший изгиб его располагается в области III позвонка. Крестец состоит из пяти сросшихся крестцовых позвонков. Процесс срастания начинается с 16 лет и заканчивается полностью к 25 годам жизни.

На передней и задней поверхностях крестца находятся по четыре крестцовых отверстия (передних и задних), через которые проходят крестцовые нервы и сосуды. Крестцовые отверстия ведут в межкрестцовые каналы, аналогичные межпозвоночным отверстиям, а последние направляются в крестцовый канал. Эти каналы образовались в результате слияния крестцовых позвонков друг с другом. Между передними крестцовыми отверстиями тянутся поперечные линии — остатки межпозвонковых хрящей.

Вдоль задней выпуклой поверхности крестца, располагаются 5 крестцовых гребней: один—срединный гребень, располагающийся по средней линии, непарный (он образовался от слияния крестцовых остистых отростков) и два парных—суставной гребень и боковой, располагающихся латеральнее первого.

Срединный гребень образовался из слияния остистых отростков, а боковой — от сращения поперечных отростков крестцовых позвонков. На боковых массах крестца располагается суставная поверхность — место соединения с тазовыми костями, которая расположена на уровне I и II крестцовых позвонков, покрыта хрящом и носит название ушковидной поверхности. Сзади этой поверхности находится бугристость крестца, к которой прикрепляются связки.

Основание крестца, соединяясь с нижней поверхностью V поясничного позвонка, образует выступ в полость таза, который носит название мыса. Мыс имеет значение при определении продольных размеров таза и важен с точки зрения форм позвоночного столба.

Что касается половых особенностей крестца, то у женщин он значительно шире, короче и менее изогнут, чем у мужчин.

Копчиковые позвонки располагаются книзу от крестца, у самой его верхушки (их обычно бывает четыре, иногда пять). Только первый копчиковый позвонок сохранил еще следы общей структуры позвонков, а последние имеют форму шариков и являются рудиментарными остатками тел хвостового скелета животных.

Копчиковые позвонки часто сливаются в одну общую кость — копчик. К копчику прикрепляются мышцы и фасции промежности.

Крестец: А — спереди и Б — сзади

1—основание: 2 — вершина; 3 — боковая масса; 4 — верхний суставной отросток; 5 — поперечные линии; 6 — крестцовые отверстия; 7 — крестцовые гребни; 8 — ушковидная суставная площадка; 9 — крестцовый.

Связки позвоночного столба. Позвоночный столб в целом и его. отдельные позвонки (сегменты) соединены межпозвоночными дисками и массой связок, создающей ему большую эластичность и крепость.

Особую роль в укреплении и подвижности позвоночного столба играют межпозвоночные хрящи, или диски, которые являются типичным примером синхондроза. Они расположены между всеми подвижными позвонками (кроме I и II шейных) и по своим размерам несколько шире тел позвонков, поэтому слегка выступают кнаружи из-под их краев.

В средине каждого диска находится так называемое студенистое ядро, которое представляет собой остаток эмбриональной спинной струны, или хорды. Это ядро обычно находится в хряще в сдавленном состоянии, поэтому при распиле оно сильно выступает над поверхностью распила. Это обстоятельство, а также эластичность самого межпозвоночного хряща сообщают позвоночнику способность рессорить, и смягчать толчки при прыжках и беге.

Самые толстые хрящи располагаются в поясничном отделе позвоночника, самые тонкие в шейном и среднем грудном. Высота всех межпозвоночных хрящей, вместе взятых, равна одной четверти высоты подвижного позвоночника. Межпозвоночные хрящи не только скрепляют отдельные позвонки друг с другом, не только смягчают толчки, но обусловливают также гибкость и эластичность движений позвоночника.

Позвоночный столб имеет большое количество связок. Вдоль передней поверхности тел позвонков тянется в виде широкой ленты передняя продольная связка, а вдоль задней поверхности (внутри позвоночного канала) располагается задняя продольная связка. Прирастая к межпозвоночному хрящу сзади, она расширяется и образует характерные зубцы или точнее ряд ромбов, последовательно связанных друг с другом.

Дуги позвонков соединены между собой, так называемыми желтыми связками, которые состоят из эластических волокон желтоватого цвета (отсюда их название), обладают большой эластичностью и играют важную роль в движениях позвоночного столба. Дуги атланта соединены с затылочной костью посредством двух атланто-затылочных мембран — передней и задней.

Остистые отростки соединены между собой межостистыми связками, поперечные отростки — межпоперечными, а вдоль верхушек остистых отростков всего позвоночника тянется одна крепкая надкостная связка, которая в шейной области позвоночника значительно расширяется в переднезаднем направлении и образует широкую выйную связку, сильно выраженную у рогатого окота. У человека выйная связка слабо развита и служит перегородкой между мышцами задней поверхности шеи.

Позвоночный столб в крайних состояниях разгибания (а) и сгибания (б)

Суставы позвоночника. Помимо многих плоских суставов, расположенных между суставными отростками позвонков, в позвоночнике имеются еще два сустава: верхний затылочный, или атланто-затылочный, комбинированный, эллипсовидный по форме, л нижний затылочный, или атланто-эпистрофейный, между атлантом и эпистрофеем, цилиндрический по форме.

Тело V поясничного позвонка соединено с крестцом обычным межпозвоночным диском. Таким же хрящом соединен и крестец с копчиком.

Движения позвоночника весьма разнообразны. В атланто-затылочном суставе происходят сгибание и разгибание головы вокруг фронтальной оси (в пределах до 45°) и наклон головы вправо и влево вокруг сагиттальной оси (двуостный сустав), а в атланто-эпистрофейном суставе возможен только поворот, то есть вращение головы вокруг продольной оси (одноосный сустав).

Движение позвоночника в целом происходит вокруг трех осей: фронтальной, сагиттальной и вертикальной — сгибание и разгибание, качание вправо и влево и вращение вокруг вертикальной оси.

Кроме того, в позвоночнике, как уже указывалось выше, могут происходить и пружинящие движения.

Позвоночный столб наиболее подвижен в шейном и поясничном отделах и наименее в грудном (в особенности в области III— VII грудных позвонков).

Общий размах сгибания и разгибания позвоночника может достигать 245°, причем сгибание вперед несколько больше, чем разгибание назад. Наклон позвоночника в сторону достигает 55°, а вращение его в ту или другую сторону—90°.

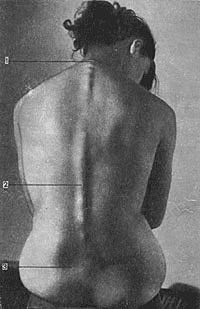

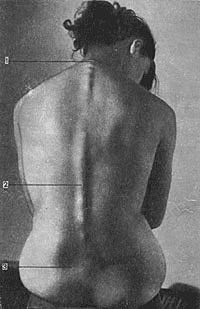

Подвижность позвоночного столба имеет возрастные особенности, в частности в молодом возрасте эта подвижность обычно большая, чем в пожилом возрасте. При изображении обнаженного туловища сзади художник должен внимательно изучить линию изгиба позвоночника, под которой располагаются остистые отростки позвонков. Эта линия играет большую роль в пластической анатомии спины.

Опознавательные точки позвоночного столба (проекция позвонков на живом теле)

1 — остистый отросток VII шейного позвонка (выступающий); 2 — остистый отросток I поясничного позвонка; 3— верхняя граница крестца — нижие-боковая поясничная ямка.

Проекция позвонков. Для отыскания позвонков на живой натуре помимо легко прощупываемого VII шейного позвонка обычно пользуются следующими топографическими данными: остистый отросток III грудного позвонка располагается на линии, соединяющей медиальные концы лопаточных выступов; остистый отросток VII грудного позвонка — на прямой, соединяющей нижние углы лопатки; остистый отросток IV поясничного — на линии, соединяющей гребни подвздошных костей таза, и, наконец, остистый гребень I и II крестцовых позвонков — над линией, проходящей через верхние задние выступы подвздошных костей.

Источник