Как чехов лечил позвоночник

Во вред себе

Прямо перед поездкой у него было обострение болезни с кровохарканьем, а в долгой дороге он много мёрз и сильно промок. Здоровья ему это не прибавило. Почему Чехов поехал на этот остров каторжников? Им двигало благородство — по сути, его можно считать первым правозащитником. Он привлёк внимание к пенитенциарной системе в России, и благодаря его книге «Остров Сахалин» проблема сдвинулась с мёртвой точки. Но, с другой стороны, он знал, что со здоровьем у него швах: первый раз кровь пошла горлом за 6 лет до этого, в 1884 г. И с тех пор весной и осенью это практически постоянно повторялось. Менее года назад он похоронил старшего брата Николая, дожившего только до 31 и очень быстро сгоревшего от чахотки. Почему, несмотря на это и явно во вред своему здоровью, он отправился за тридевять земель — 11 тысяч вёрст по бездорожью на лошадях, а потом ещё на пароходе?

Похоже, Чехов был фаталистом. Как врач он лечил пациентов по всем правилам того времени, а как пациент… плевал на своё здоровье. Поразительный факт: первый раз отдался он в руки врача лишь через 13 лет после явного начала туберкулёза. Это случилось только из-за угрозы смерти — в течение нескольких дней он сам не мог остановить кровь, идущую из лёгких. Все эти годы он кашлял, температурил, периодически страдал от кровохарканья, но лечился кое-как сам и категорически отказывал коллегам, предлагавшим послушать его лёгкие и провести медосмотр. «Дело в том, что чахотка или иное серьёзное лёгочное страдание узнаются только по совокупности признаков, а у меня-то именно и нет этой совокупности», — говорил Чехов.

Конечно, это была попытка самоуспокоения. Как врач он понимал, что полный комплекс симптомов, типичных для туберкулёза, у него присутствует. Включая и отягощённую наследственность: родной брат, дядья и тётки как по матери, так и по отцу тоже страдали и умирали от чахотки.

Почему он так боялся признаться в болезни даже себе? Туберкулёз, как и рак, в те годы был фактически приговором. Эффективных лекарств не существовало. Чехов понимал, что если он уйдёт в лечение, то не сможет работать, не сможет поддерживать семью. А он же был её стержнем — главным в своём клане.

Тень на плетень?

И так он относился ко всем своим недугам, которых у него было множество. Это ясно из выписки из истории болезни. Её сделал доктор М. Н. Маслов, лечивший Чехова в 1897 г., — он первым приставил стетоскоп к груди Чехова и определил, что туберкулёз зашёл очень далеко.

Этот документ много говорит о внутреннем мире Чехова. Другой с таким количеством болезней уже давно стал бы законченным ипохондриком, а он трудился в поте лица — писал, лечил, занимался массой общественных дел.

Нельзя не заметить в этом списке и болезни предосудительные: триппер, которым он болел дважды, в 17 и 18 лет, и, возможно, связанная с этим «impotentia в некоторой степени». Эту выписку из истории болезни «АиФ» публикует впервые, специалистам по Чехову она неизвестна. И это объяснимо, она приведена в докторской диссертации Николая Кабанова «Роль наследственности в этиологии болезней внутренних органов», изданной в виде отдельной книги в 1899 г. Вряд ли такая литература должна заинтересовать чеховедов. Кабанов был руководителем доктора Маслова, лечившего Чехова, и взял этот случай в свою диссертацию. Вообще, Николай Кабанов — достаточно известный врач, один из ближайших учеников профессора А. А. Остроумова (в его клинике лежал Чехов) и очень интересный человек, оставивший заметный след не только в медицине. Он был одним из первых эсперантистов в России — подготовил словарь эсперанто и переводил и издавал книги на этом языке; писал книги по народному, государственному и земельному праву, по нацвопросу и многим другим социальным проблемам. Многие дети и внуки Кабанова стали известными учёными.

Голову в песок?

Ко мне этот документ попал случайно в середине 1990-х, когда я работал в НИЦ «Медицинский музей» РАМН. Ксерокопию страницы с историей болезни Чехова принёс известный историк медицины профессор Г. В. Архангельский. Под страшным секретом он её показывал коллегам и сделал копию мне. Я сначала не придал этому большого значения, но недавно узнал, что у чеховедов нет документа, подтверждающего, что Чехов болел гонореей, и поэтому они эту информацию считают недостоверной. После этого мы и решили опубликовать документ в «АиФ».

Бросает ли это тень на великого писателя? Ничуть. Здесь уместно процитировать известнейшего биографа Чехова Дональда Рейфилда: «Советская традиция избегать “дискредитации и опошления” образа писателя (формулировка из постановления Политбюро ЦК КПСС, запрещающего публикацию некоторых чеховских текстов) и по сей день вселяет в российских учёных сомнения в необходимости предъявлять публике чеховские архивы во всей их полноте. Три года, проведённые в поисках, расшифровке и осмыслении документов, убедили меня в том, что ничего в этих архивах не может ни дискредитировать, ни опошлить Чехова. Результат как раз обратный: сложность и глубина фигуры писателя становятся ещё более очевидными, когда мы оказываемся способны объяснить его человеческие достоинства и недостатки».

Но вспомним, что было с Чеховым во время этих пресловутых болезней. С 16 лет он 3 года жил один в Таганроге. Его отец стал банкротом, и вся семья с другими детьми уехала в Москву, оставив Антона приглядывать за домом, арестованным за долги и, как говорят теперь, разруливать всякие сложные ситуации. И он со всем этим успешно справлялся, даже стал лучше учиться, подрабатывал репетитором, начал писательствовать. Конечно, он куролесил с друзьями. Процитируем здесь ещё Рейфилда: «Излюбленным местом великовозрастных гимназистов был таганрогский публичный дом. (Позже Чехов признавался, что со своей невинностью он расстался в 13 лет, — очевидно, именно в этом злачном заведении.)» Наверное, во время походов туда он и подхватил гонорею.

Кто бросит камнем в этого юношу, оставленного один на один с собой в столь сложном возрасте? Это ничуть не умаляет его и как человека, и тем более как гениального писателя. Другое дело, что это могло повлиять на всю последующую жизнь Чехова. Я как врач этого не исключаю. Например, не будь таких болезней, у Чехова, скорее всего, по-другому бы сложилась семейная жизнь, и, наверное, у него были бы потомки. Возможно, всё это может пролить новый свет на некоторые произведения и события в жизни Антона Павловича и заставит взглянуть на них несколько иначе. Но делать такие выводы я не буду, это работа для учёных-чеховедов.

Источник

Ìû êàê-òî óæå çàáûëè, ÷òî Àíòîí ×åõîâ áûë âðà÷îì è íåïëîõèì âðà÷îì, î ÷åì ãîâîðÿò åãî ïèñüìà çíàêîìûì è äðóçüÿì, â êîòîðûõ îí äàåò ñîâåòû, êàê ëå÷èòüñÿ. Âðà÷è óòâåðæäàþò, ÷òî ïî äíåâíèêàì è ïèñüìàì Àíòîíà ×åõîâà ìîæíî ñîçäàòü öåëóþ íàóêó ïî èñòîðèè ìåäèöèíû, ÷òî ïîäòâåðæäàþò íåêîòîðûå âûäåðæêè èç åãî ïèñåì:

Ñî ìíîé æèâåò õóäîæíèê Ëåâèòàí (íå òîò, à äðóãîé — ïåéçàæèñò), ÿðûé ñòðåëîê. Îí-òî è óáèë çàéöà. Ñ áåäíÿãîé òâîðèòñÿ ÷òî-òî íåäîáðîå. Ïñèõîç êàêîé-òî íà÷èíàåòñÿ. Õîòåë íà Ñâÿòîé ñ íèì âî Âëàäèì<èðñêóþ> ãóá<åðíèþ> ñúåçäèòü, ïðîâåòðèòü åãî (îí æå è ïîäáèë ìåíÿ), à ïðèõîæó ê íåìó â íàçíà÷åííûé äëÿ îòúåçäà äåíü, ìíå ãîâîðÿò, ÷òî îí íà Êàâêàç óåõàë… Â êîíöå àïðåëÿ âåðíóëñÿ îòêóäà-òî, íî íå èç Êàâêàçà… Õîòåë âåøàòüñÿ… Âçÿë ÿ åãî ñ ñîáîé íà äà÷ó è òåïåðü ïðîãóëèâàþ… Ñëîâíî áû ëåã÷å ñòàëî…

******

Áîëüíûå ëåçóò êî ìíå è íàäîåäàþò. Çà âñ¸ ëåòî ïåðåáûâàëî èõ ó ìåíÿ íåñêîëüêî ñîòåí, à çàðàáîòàë ÿ âñåãî 1 ðóáëü.

*****

Ïîëîâîé èíñòèíêò ìåøàåò ðàáîòàòü áîëüøå, ÷åì âîäêà… Ïîéäåò ñëàáûé ÷åëîâåê ê áàáå, çàâàëèòñÿ â åå ïåðèíó è ëåæèò ñ íåé, ïîêà ðåçè â ïàõàõ íå íà÷íóòñÿ..

*****

Ïðîùàéòå è áóäüòå çäîðîâû. Êñòàòè î çäîðîâüå: óæàñíî ìíîãî áîëüíûõ â Ìîñêâå! Âñå ïîõóäåëè, ïîáëåäíåëè, êàê-òî îñóíóëèñü, òî÷íî ñòðàøíûé ñóä ïðåä÷óâñòâóþò. Ïðîáûë ÿ íà äà÷å òîëüêî 4 ìåñ<ÿöà>, à âîðîòèâøèñü, ìíîãèõ â æèâûõ íà çàñòàë… ×¸ðò çíàåò ÷òî!

Áîÿòñÿ õîëåðû, ÷óäàêè, à íå âèäÿò, ÷òî èç êàæäîé òûñÿ÷è óìèðàåò 40 — ýòî õóæå âñÿêîé ýïèäåìèè… Íå õîòÿò òàêæå âèäåòü ïîðàçèòåëüíîé äåòñêîé ñìåðòíîñòè, èñòîùàþùåé ÷åëîâåêà ïóùå âñÿêèõ âîéí, òðóñîâ, íàâîäíåíèé, ñèôèëèñîâ…

*****

ß åùå íå æåíàò. Ñ íåâåñòîé ðàçîøåëñÿ îêîí÷àòåëüíî. Òî åñòü îíà ñî ìíîé ðàçîøëàñü. Íî ÿ ðåâîëüâåðà åùå íå êóïèë è äíåâíèêà íå ïèøó. Âñ¸ íà ñâåòå ïðåâðàòíî, êîëîâðàòíî, ïðèáëèçèòåëüíî è îòíîñèòåëüíî.

******

Èñòîðèÿ æåíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ. Òóò êóðüåç: çà âñå 30 ëåò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ æåíùèíû-ìåäèêè (ïðåâîñõîäíûå ìåäèêè!) íå äàëè íè îäíîé ñåðüåçíîé äèññåðòàöèè, èç ÷åãî ÿâñòâóåò, ÷òî íà ïîïðèùå òâîð÷åñòâà — îíè øâàõ

******

Ñ ìåäèöèíñêîé òî÷êè çðåíèÿ, òàêîå èçîáèëèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âûñøåé ñòåïåíè çëîâåùèì: åñëè ïðîòèâ êàêîé-ëèáî áîëåçíè ïðåäëàãàåòñÿ ìíîãî ñðåäñòâ, òî ýòî ñëóæèò âåðíåéøèì ïðèçíàêîì, ÷òî áîëåçíü íåèçëå÷èìà è ÷òî äëÿ áîðüáû ñ íåþ ìåäèöèíà íå èìååò íè îäíîãî íàñòîÿùåãî ñðåäñòâà

****

Îò áîëüøèõ æèâîòîâ ÿ óïîòðåáëÿþ çàõàðüèíñêîå ñðåäñòâî, áëåñòÿùåå ïî ðåçóëüòàòàì, íî íå âñåãäà äîñòóïíîå ñèëàì ëå÷óùèõñÿ. Ñðåäñòâî ýòî çàêëþ÷àåòñÿ â òàê íàçûâàåìîé «ìîëî÷íîé äèåòå», ïðè ê<îòî>ðîé ñòðàæäóùèé â òå÷åíèå 2-õ íåäåëü íå åñò íè÷åãî, à ÷óâñòâî ãîëîäà óòîëÿåò ïîëóñòàêàíàìè ìîëîêà.

×àé è êîôå ìîæíî, íî íàñ÷åò ïðî÷åãî — áåäà! Åñëè õîòèòå, Âû ó ñåáÿ íà äà÷å ìîæåòå ïîïðîáîâàòü ýòî ñðåäñòâî… Òàííåð íè÷åãî íå åë 40 äíåé, à Âàì ïðèäåòñÿ ïîïîñòèòü òîëüêî 2 íåäåëè. (Íà 2-é íåäåëå ìîæíî åñòü êîòëåòêó.) Ñðåäñòâî, ïîâòîðÿþ, áëåñòÿùåå ïî ðåçóëüòàòàì. Ìîãóùèé âìåñòèòè äà âìåñòèò.

*****

Åå ñòàðøàÿ äî÷ü, æåíùèíà-âðà÷ — ãîðäîñòü âñåé ñåìüè è, êàê âåëè÷àþò åå ìóæèêè, ñâÿòàÿ — èçîáðàæàåò èç ñåáÿ âîèñòèíó ÷òî-òî íåîáûêíîâåííîå. Ó íåå îïóõîëü â ìîçãó; îò ýòîãî îíà ñîâåðøåííî ñëåïà, ñòðàäàåò ýïèëåïñèåé è ïîñòîÿííîé ãîëîâíîé áîëüþ. Îíà çíàåò, ÷òî îæèäàåò åå, è ñòîè÷åñêè, ñ ïîðàçèòåëüíûì õëàäíîêðîâèåì ãîâîðèò î ñìåðòè, êîòîðàÿ áëèçêà.

Âðà÷óÿ ïóáëèêó, ÿ ïðèâûê âèäåòü ëþäåé, êîòîðûå ñêîðî óìðóò, è ÿ âñåãäà ÷óâñòâîâàë ñåáÿ êàê-òî ñòðàííî, êîãäà ïðè ìíå ãîâîðèëè, óëûáàëèñü èëè ïëàêàëè: ëþäè, ñìåðòü êîòîðûõ áûëà áëèçêà, íî çäåñü, êîãäà ÿ âèæó íà òåððàñå ñëåïóþ, êîòîðàÿ ñìååòñÿ, øóòèò èëè ñëóøàåò, êàê åé ÷èòàþò ìîè «Ñóìåðêè», ìíå óæ íà÷èíàåò êàçàòüñÿ ñòðàííûì íå òî, ÷òî äîêòîðøà óìðåò, à òî, ÷òî ìû íå ÷óâñòâóåì ñâîåé ñîáñòâåííîé ñìåðòè è ïèøåì «Ñóìåðêè», òî÷íî íèêîãäà íå óìðåì.

*******

Êðîìå ïðèðîäû íè÷òî íå ïîðàæàåò ìåíÿ òàê â Óêðàèíå, êàê îáùåå äîâîëüñòâî, íàðîäíîå çäîðîâüå, âûñîêàÿ ñòåïåíü ðàçâèòèÿ çäåøíåãî ìóæèêà, êîòîðûé è óìåí, è ðåëèãèîçåí, è ìóçûêàëåí, è òðåçâ, è íðàâñòâåíåí, è âñåãäà âåñåë è ñûò. Îá àíòàãîíèçìå ìåæäó ïåéçàíàìè è ïàíàìè íåò è ïîìèíó.

******

ßëòà — ýòî ïîìåñü ÷åãî-òî åâðîïåéñêîãî, íàïîìèíàþùåãî âèäû Íèööû, ñ ÷åì-òî ìåùàíñêè-ÿðìàðî÷íûì. Êîðîáîîáðàçíûå ãîñòèíèöû, â ê<îòî>ðûõ ÷àõíóò íåñ÷àñòíûå ÷àõîòî÷íûå, íàãëûå òàòàðñêèå õàðè, òóðíþðû ñ î÷åíü îòêðîâåííûì âûðàæåíèåì ÷åãî-òî î÷åíü ãíóñíîãî, ýòè ðîæè áåçäåëüíèêîâ-áîãà÷åé ñ æàæäîé

ãðîøîâûõ ïðèêëþ÷åíèé, ïàðôþìåðíûé çàïàõ âìåñòî çàïàõà êåäðîâ è ìîðÿ, æàëêàÿ, ãðÿçíàÿ ïðèñòàíü, ãðóñòíûå îãíè âäàëè íà ìîðå, áîëòîâíÿ áàðûøåíü è êàâàëåðîâ, ïîíàåõàâøèõ ñþäà íàñëàæäàòüñÿ ïðèðîäîé, â êîòîðîé îíè íè÷åãî íå ïîíèìàþò, — âñ¸ ýòî â îáùåì äàåò òàêîå óíûëîå âïå÷àòëåíèå è òàê âíóøèòåëüíî, ÷òî íà÷èíàåøü îáâèíÿòü ñåáÿ â ïðåäóáåæäåíèè è ïðèñòðàñòèè.

******

Ñàì Àéâàçîâñêèé, áîäðûé ñòàðèê ëåò 75, ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ ïîìåñü äîáðîäóøíîãî àðìÿøêè ñ çàåâøèìñÿ àðõèåðååì; ïîëîí ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, ðóêè èìååò ìÿãêèå è ïîäàåò èõ ïî-ãåíåðàëüñêè. Íåäàëåê, íî íàòóðà ñëîæíàÿ è äîñòîéíàÿ âíèìàíèÿ. Â ñåáå îäíîì îí ñîâìåùàåò è ãåíåðàëà, è àðõèåðåÿ, è õóäîæíèêà è àðìÿíèíà, è íàèâíîãî äåäà, è Îòåëëî.

Æåíàò íà ìîëîäîé è î÷åíü êðàñèâîé æåíùèíå, êîòîðóþ äåðæèò â åæàõ. Çíàêîì ñ ñóëòàíàìè, øàõàìè è ýìèðàìè. Ïèñàë âìåñòå ñ Ãëèíêîé «Ðóñëàíà è Ëþäìèëó». Áûë ïðèÿòåëåì Ïóøêèíà, íî Ïóøêèíà íå ÷èòàë.  ñâîåé æèçíè îí íå ïðî÷åë íè îäíîé êíèãè. Êîãäà åìó ïðåäëàãàþò ÷èòàòü, îí ãîâîðèò: «Çà÷åì ìíå ÷èòàòü, åñëè ó ìåíÿ åñòü ñâîè ìíåíèÿ?»

******

Ìåæäó ïðî÷èì, íà îáåäå ïîçíàêîìèëñÿ ÿ ñ æåíùèíîé-âðà÷îì Òàðíîâñêîé, æåíîþ èçâåñòíîãî ïðîôåññîðà. Ýòî òîëñòûé, îæèðåâøèé êîìîê ìÿñà. Åñëè åå ðàçäåòü ãîëîé è âûêðàñèòü â çåëåíóþ êðàñêó, òî ïîëó÷èòñÿ áîëîòíàÿ ëÿãóøêà. Ïîãîâîðèâøè ñ íåé, ÿ ìûñëåííî âû÷åðêíóë åå èç ñïèñêà âðà÷åé…

*****

Íàñ÷åò Ñàõàëèíà… Åäó ÿ ñîâåðøåííî óâåðåííûé, ÷òî ìîÿ ïîåçäêà íå äàñò öåííîãî âêëàäà íè â ëèòåðàòóðó, íè â íàóêó: íå õâàòàåò íà ýòî íè çíàíèé, íè âðåìåíè, íè ïðåòåíçèé… ß õî÷ó íàïèñàòü õîòü 100-200 ñòðàíèö è ýòèì íåìíîæêî çàïëàòèòü ñâîåé ìåäèöèíå, ïåðåä êîòîðîé ÿ … ñâèíüÿ

*****

Ìåäèöèíà íå àäâîêàòóðà: íå áóäåøü ðàáîòàòü, çàñòûíåøü

******

ïðèðîäå î÷åíü ìàëî òàêîãî, ÷òî íå áûëî áû âðåäíî è íå ïåðåäàâàëîñü ïî íàñëåäñòâó

******

Êàê Âàøå çäîðîâüå? ×åì ëå÷èòåñü? Ìíå äóìàåòñÿ, ÷òî Âàì íå ìåøàëî áû ïîïðèíèìàòü ìûøüÿêó… ß ìîãó ïðèñëàòü ðåöåïò áåñïëàòíî… Î ìûøüÿêå ÿ ñåðüåçíî. Åäèíñòâåííàÿ âåùü, ïîìîãàþùåñìîòðÿ íè íà êàêèå óñëîâèÿ æèçíè… Ïðîáîâàëè ëè Âû òàêæå áðîìèñòûå ïðåïàðàòû? Íàïèøèòå ìíå î Âàøèõ áîëåçíÿõ… Ñêàæó Âàì ïî ñåêðåòó, ÷òî ÿ íå òàêîé ïëîõîé âðà÷, êàê Âû äóìàåòå…

*****

Êòî íå óìååò ìûñëèòü ïî-ìåäèöèíñêè, à ñóäèò ïî ÷àñòíîñòÿì, òîò îòðèöàåò ìåäèöèíó; Áîòêèí æå, Çàõàðüèí, Âèðõîâ è Ïèðîãîâ, íåñîìíåííî, óìíûå è äàðîâèòûå ëþäè, âåðóþò â ìåäèöèíó, <…> ïîòîìó ÷òî âûðîñëè äî ïîíÿòèÿ «ìåäèöèíà».

Àâòîðñêèé áëîã

https://sotvori-sebia-sam.ru/anton-chexov/

Источник

Как известно, по образованию Чехов был врачом. Меньше известно другое, Антон Павлович так и не смог полностью расстаться с медициной

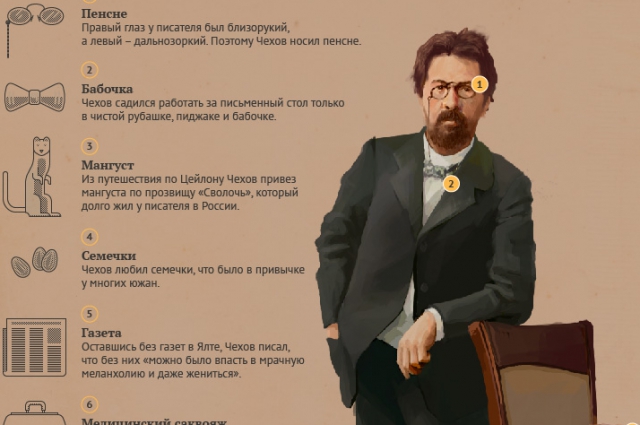

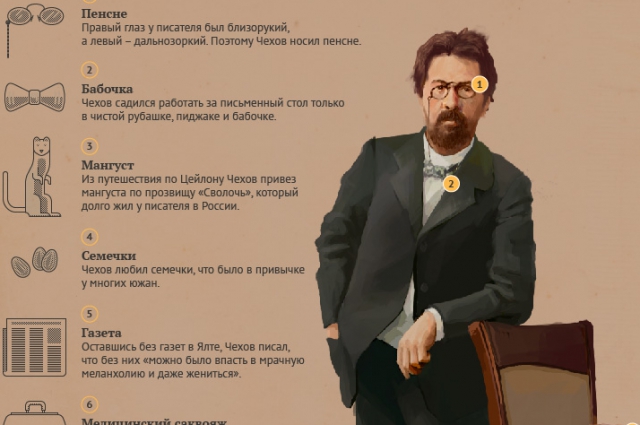

Портрет А.П.Чехова работы О.Э. Браза (1898). Изображение с сайта wikipedia.org

Пишущий врач

Юноша Чехов выбрал факультет, можно сказать, случайно. Семья большая, денег мало, нужно зарабатывать, доктора зарабатывают хорошо.

В Московский университет будущий классик поступил в 1879 году, долговязым девятнадцатилетним провинциалом. С преподавателями Антону Павловичу явно повезло – среди его учителей были замечены Захарьин, Склифосовский и другие знаменитости первой величины.

Можно сказать, что студенческой вольницы – впоследствии описанной им в рассказе «Припадок» – Антон Павлович практические не ощутил. Причина уже упомянута – все свободное время уходило на заработки.

Уже с третьего курса ассистировал врачам в больницах. Но это – копейки. Есть варианты и пособлазнительнее. Еще будучи первокурсником, Чехов опубликовал в «Стрекозе» свой первый рассказ – «Письмо к ученому соседу». Затем были «Будильник», «Зритель» и «Осколки».

Медицина проявлялась и в тематике (рассказ «Хирургия»), и даже в псевдонимах, которых у Антона Павловича было множество – Врач без пациентов, Человек без селезенки.

Да что псевдонимы – двух чеховских таксиков звали Хина и Бром. По вечерам Хина смотрела на хозяина печальным взглядом, а тот говорил: «Хина Марковна! Страдалица! Вам бы лечь в больницу! Вам бы там полегчало бы!»

В 1884 году, завершив образование, Антон Павлович устроился работать к своему приятелю П.А.Архангельскому, в подмосковную Воскресенскую больницу. Должность – уездный врач.

Символично, что в том же году вышел в свет первый чеховский сборник «Сказки Мельпомены». Медицина и литература идут параллельными курсами.

Архангельский писал о Чехове-враче: «Антон Павлович производил работу не спеша, иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность; но все он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки…

Душевное состояние больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича, и наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды».

Впоследствии, сделавшись профессиональным писателем, Чехов будет все больше и больше развивать свои психологические познания. Апофеозом же станет повесть «Черный монах», в которой писатель проявит себя еще и как серьезный психиатр.

Но все это в будущем. Пока же доктор Чехов оставляет одну земскую больницу и устраивается с другую – Звенигородскую, в которой одно время даже подменяет ее заведующего. Впрочем, руководящая работа – не для него.

И, разумеется, он постоянно консультирует своих родных и близких. Пишет, к примеру, брату Александру по поводу его дочери: «Чистое белье, перемешанное с грязным, органические остатки на столе, гнусные тряпки – все это погубит девочку в первые же годы».

(Заметим в скобках, что сейчас подобные советы кажутся банальными, а в 1880-е наука гигиена только зарождалась, и рекомендации были действительно дельные.)

А уж после окончания университета от желающих лечиться у Антона Павловича нет отбоя. Особенно среди знакомых. В одном из писем Чехов сообщает: «Сегодня был у меня Шехтель, который у меня лечится и платит мне по 5 р. за совет».

А вот и другое письмо: «Завтра еду лечить Гиляя. На пожаре человечина ожегся, кругом ранился и сломал ногу». Да, Гиляровский, как, впрочем, и Шехтель, был большим приятелем Антона Павловича, но лечиться у него во вред себе они, естественно, не стали бы.

Лейкину Чехов пишет про художника Билибина: «У него, по всем видимостям, был мышечный ревматизм (односторонний люмбаго). Он простудился. Когда будете видеть его плохо одетым (плохо, т. е. не тепло), то журите его без церемонии; если будет кашлять, то рекомендуйте ему сидеть дома. У него ненадежный habitus (внешний вид с точки зрения врача – А. М.)».

И, разумеется, в какой-то мере оправдывается надежда на достойный заработок. Пишет в 1885 году: «Медицина у меня шагает понемногу. Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика более рубля. Знакомых у меня очень много, а стало быть, немало и больных. Половину приходится лечить даром, другая же половина платит мне пяти– и трехрублевки».

Очень даже неплохо по тем временам.

Лечащий писатель

А.П.Чехов. Изображение: flickr.com

В 1887 году Антон Павлович свинчивает со своих дверей табличку «Доктор Чехов». Она висела там три года – с момента окончания университета. Антон Павлович до последнего старался совмещать два занятия – медицину и литературу. Писал издателю Суворину: «Вы советуете мне не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не знаю, почему нельзя гнаться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов? Были бы гончие, а гнаться можно».

Но следовало, наконец, определиться. Выбор был непрост, и выбрана была литература.

Медицина, однако, из чеховской жизни совсем не исчезла. Она частично мигрировала со смотрового стола на письменный. Чем меньше Антон Павлович практикует, тем больше врачебных сюжетов появляется в его рассказах и повестях. Вместо карикатурной «Хирургии» появляются уже упоминавшийся «Черный монах», «Палата № 6».

Как ни странно, Чехов, вроде бы, окончательно оставивший медицину, продолжал совершенствоваться и в ней тоже. Но уже в литературном контексте. Однажды, например, он написал Суворину, что смог бы вылечить князя Болконского после ранения в живот во время Бородинского сражения:

«Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир»… Если б я был около князя Андрея, то я бы его вылечил. Странно читать, что рана князя, богатого человека, проводившего дни и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, издавала трупный запах».

В 1890 году Чехов отправился на Сахалин. От говорил, что таким образом как бы отдает долг медицине за то, что много лет назад предал ее, став профессиональным литератором.

Увы, для самого Антона Павловича эта далеко не комфортабельная поездка – туда через Сибирь, а обратно через Цейлон – сделалась роковой. Легочный процесс, ранее пребывавший в зачаточной стадии, начал развиваться с бешеной скоростью.

У Антона Павлович появилась возможность стать собственным доктором и собственным пациентом – знаний и опыта хватило бы.

Но, как это часто бывает среди профессиональных врачей (и никогда среди профессиональных писателей), Антон Павлович гнал от себя неприятные мысли со знанием дела. Ведь признать очевидное – значило полностью поменять образ жизни.

Этого категорически не хотелось. И пытливый ум доктора всегда обнаруживал какой-нибудь незначительный симптом, вроде бы говорящий в пользу другого, менее серьезного диагноза.

Загадочное действие камфорного масла

А.П.Чехов с женой, О.Л.Книппер. Изображение: flickr.com

Долг, вроде бы, отдан, но служение медицине продолжается. В 1893 году Чехов пишет журналисту Николаю Лейкину: «Я опять участковый врач и опять ловлю за хвост холеру, лечу амбулаторных, помещаю пункты… Не имею права выехать из дома даже на два дня».

Невозможно представить себе – знаменитый писатель, серьезно и неизлечимо больной, как юноша скачет из деревни в деревню и с риском для жизни спасает героев своих рассказов.

При том, что читатели этих рассказов с комфортом сидят в петербургских салонах и даже не догадываются о том, какому риску ежечасно подвергает себя их литературный кумир.

Но отказаться Антон Павлович не может. Вот просто не может и все. И будет потом вспоминать с удовольствием: «Летом трудненько жилось, но теперь мне кажется, что ни одно лето я не проводил так хорошо, как это. Несмотря на холерную сумятицу и безденежье, державшие меня в лапах до осени, мне нравилось и хотелось жить».

При этом Чехов занимался и классической благотворительностью. В начале девяностых, когда из-за сильной засухи наступил голод в Воронежской и Нижегородской губерниях, он организовал в своем Мелихове сбор средств и сам – уже как врач – ездил на место бедствия.

В том же Мелихове на его деньги были построены три школы, пожарный барак, колокольня. Всего не перечесть.

И уж, конечно, на всех своих дачах, и в Бабкине, и в Мелихове он первым делом организовывал врачебные пункты, где лично принимал крестьян, не брал за это ни копейки.

Чехов пишет своему приятелю В.Короленко: «Мечтаю о гнойниках, отеках, фонарях, поносах, соринках в глазу и о прочей благодати. Летом обыкновенно полдня принимаю расслабленных, а моя сестра ассистирует мне, – это работа веселая».

Доходило до смешного. Сестра Чехова Мария Павловна писала в мемуарах: «В Бабкине Антон Павлович ежедневно занимался приемом больных. Пациентами его были окрестные крестьяне… Со временем я так напрактиковалась на этих приемах, что, когда не было дома Антона Павловича, сама отпускала больным лекарства…

Однажды пришел мужичок-крестьянин с жалобой на то, что ему что-то давит в животе. Я решила дать ему касторки. Но по ошибке дала ему выпить вместо касторового масла – камфорного. Когда я потом обнаружила свою ошибку, я испугалась: «Что теперь будет?»

Весь день ходила сама не своя, плохо спала ночь. Когда же на другой день мужичок, как ни в чем не бывало, снова пришел, я ему очень обрадовалась и набросилась на него с вопросами:

– Ну как? Что?

– Ох, голубушка, спасибо тебе! Как же хорошо ты мне вчера помогла. Вот еще пришел к тебе…

Я была радешенька, но вместе с тем и встала в тупик: «А чего же ему в таком случае сегодня дать?» А брат все еще не вернулся».

* * *

Антон Павлович Чехов. Последняя фотография, 1904 год. Изображение: flickr.com

Антон Павлович Чехов скончался в 1904 году на немецком лечебном курорте.

Известно, что перед самой смертью он сказал: «Я умираю» и выпил бокал шампанского. После чего улыбнулся, произнес: «Как давно я не пил шампанского» и действительно умер.

У этого хрестоматийного события существует три версии. По первой, Антону Павловичу просто захотелось перед смертью осушить бокал вина, с которым было связано так много счастливых воспоминаний юности. По другой, в начале прошлого столетия считалось, что в его положении шампанское облегчает течение болезни.

Есть и третья. У врачебного сообщества существовала своя система тайных кодов. И один врач для того, чтобы сообщить другому врачу – своему пациенту – о приближающейся кончине, подносил ему бокал шампанского. Именно врач и подал умирающему Чехову бокал.

Даже в последний момент своей жизни Антон Павлович оставался доктором.

Источник