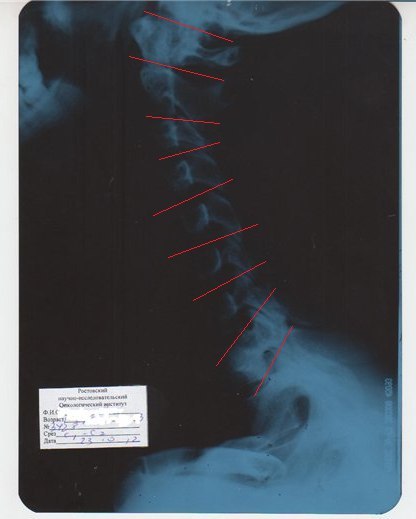

Как и у всех млекопитающих у человека в шейном отделе позвоночника

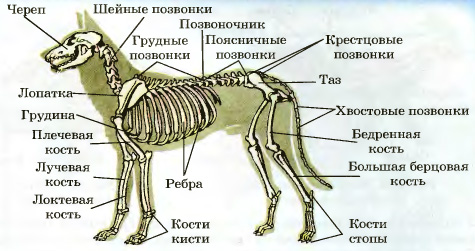

Позвоночник млекопитающих делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой (рис. 1). Соприкасающиеся поверхности этих позвонков плоские (платицельный тип), между позвонками залегают межпозвоночные диски, или мениски. Верхние дуги хорошо выражены; в грудной области эти дуги продолжаются каждая в довольно длинный верхний костистый отросток. Уоснований дуг с каждой стороны расположены суставные отростки. Ребра имеют двойное причленение к позвонкам. В шейной области они совершенно рудиментарны и срастаются с телами позвонков и с нижними частями поперечных отростков, причем между редуцированным ребром и поперечным отростком образуется небольшое отверстие. В грудном отделе каждое ребро причленяется головкой между двумя соседними телами позвонков, а бугорком—к нижней части поперечного отростка.

Позвоночник млекопитающих делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой (рис. 1). Соприкасающиеся поверхности этих позвонков плоские (платицельный тип), между позвонками залегают межпозвоночные диски, или мениски. Верхние дуги хорошо выражены; в грудной области эти дуги продолжаются каждая в довольно длинный верхний костистый отросток. Уоснований дуг с каждой стороны расположены суставные отростки. Ребра имеют двойное причленение к позвонкам. В шейной области они совершенно рудиментарны и срастаются с телами позвонков и с нижними частями поперечных отростков, причем между редуцированным ребром и поперечным отростком образуется небольшое отверстие. В грудном отделе каждое ребро причленяется головкой между двумя соседними телами позвонков, а бугорком—к нижней части поперечного отростка.

Ребро слагается из двух отделов: позвоночного и грудного. Последний остается хрящевым в течение всей жизни (за исключением однопроходных и неполнозубых, у которых он окостеневает). Поперечные отростки отходят от боковых оснований верхних дуг и только в поясничной области они иногда сидят на телах позвонков.

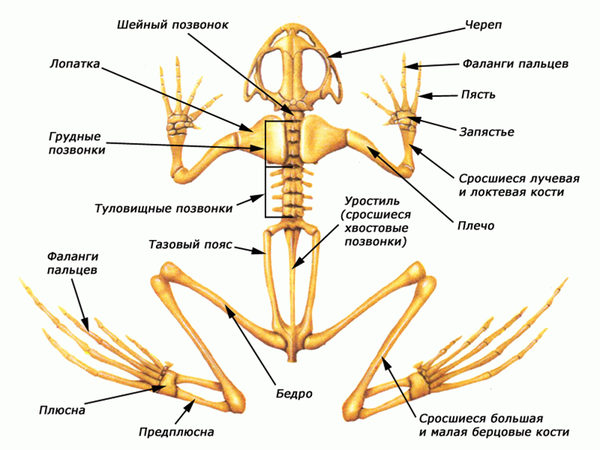

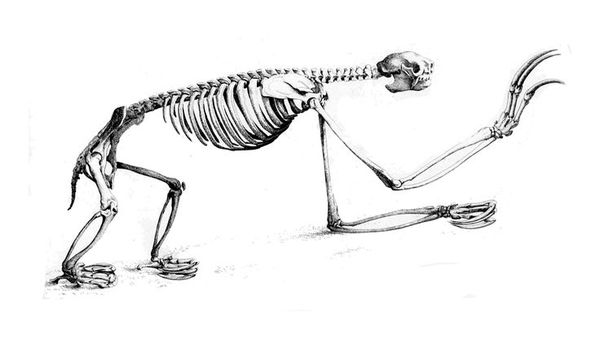

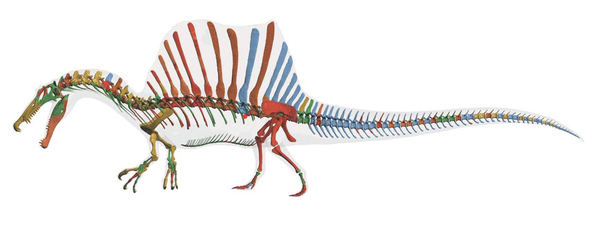

Рис. 1 . Скелет кролика.

1—нижняя челюсть; 2—верхняя челюсть; 3—скуловая дуга; 4—верх глазницы; 5—шейные; 6—грудные; 7—поясничные; 8—крестцовые и 9—хвостовые позвонки; 10—подвздошная кость; 11—седалищная кость; 12—лонно-седалищное отверстие; 13—лонная или лобковая кость; 14—бедро; 15—коленная чашка; 16—большая берцовая кость; 17—малая берцовая кость; 18—пяточная кость; 19—кости предплюсны; 20—ребра; 21—локтевая кость; 22—плечевая кость; 23—лучевая кость; 24—лопатка; 25—грудина; 26—ключица.

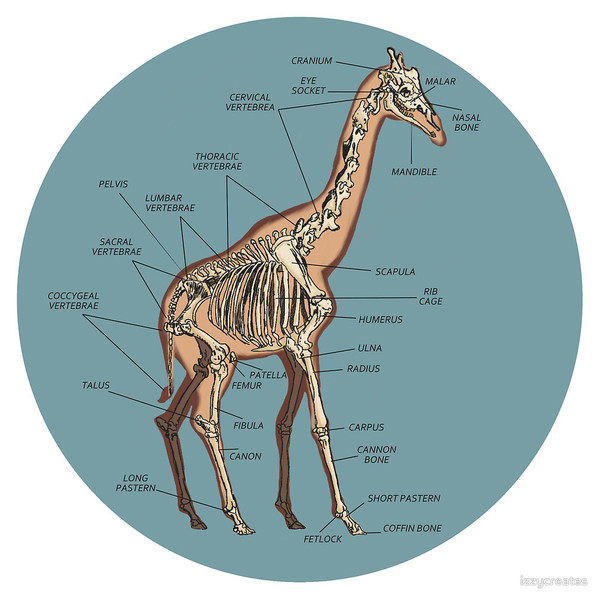

В шейном отделе у огромного большинства млекопитающих насчитывают 7 позвонков (только у ламантина и у одного вида ленивца, Choloepus hoffmani, их 6, а у ленивцев рода Bradypus—от 8 до 10). Длина шеи зависит, таким образом, не от числа позвонков, а от длины тела каждого из них. У китов шея почти совершенно отсутствует и слагается из 7 совершенно плоских позвонков, которые к тому же нередко срастаются между собой; у жирафы шея поддерживается 7 очень вытянутыми позвонками.

В грудном отделе насчитывают от 12 до 15 позвонков, в наибольшем числе случаев их 13 (у броненосца рода Tatusia и у клюворылого кита Hyperoodon их 9, у ленивца Choloepus их 24).

Число поясничных позвонков вариирует от 2 до 9. В состав их поперечных отростков входят и рудиментарные ребра.

У большинства млекопитающих имеется 4 крестцовых позвонка (реже 3—у хищных). В крестце утконоса только 2 позвонка (как у рептилий).

Количество хвостовых позвонков подвержено большой вариации: у обезьян-гиббонов и у некоторых летучих мышей лишь 3 позвонка, у длиннохвостого танрека (из насекомоядных)—47, у длиннохвостого ящера—49.

Пояс передних конечностей млекопитающих

Грудина млекопитающих слагается из нескольких отделов. Расширенный передний (praesternum, или manubrium) связан с первой парой ребер и ключицами (если таковые имеются); средний отдел (mesostemum) состоит из нескольких костных частей, связывающих между собой концы нескольких пар ребер. Наконец, в нижней части грудина заканчивается мечевидным отростком (xypbisternum) яйцеродных млекопитающих существует непарное окостенение, лежащее впереди грудины и имеющее форму буквы Т. К отросткам упомянутого окостечения прилегают ключицы. Это—кость хрящевого происхождения, формирующаяся из трех зачатков. Вследствие указанных данных ее невозможно сравнивать с episternum рептилий, как это делалось прежними авторами (рис. 2, Ер).

Форма и очертания лопатки крайне вариируют. Пожалуй, наиболее часто эта кость имеет вид вытянутого неправильного треугольника (например у кролика). Вдоль верхней части, ближе к наружному краю, тянется гребень лопатки, заканчивающийся спереди акромиальным отростком (processus acromialis). На относительно суженном нижне-переднем отделе лопатки заметна вогнутая сочленовная поверхность для головки плечевой кости, а над этой вогнутостью возвышается искривленный коракоидный отросток (дериват бывшего коракоида). У яйцеродных млекопитающих имеются хорошо развитые столбчатые метакоракоиды, похожие на таковые у птиц (рис. 2, Со). По интересному наблюдению Брума, у детенышей сумчатых куниц и кускусов (из Marsupialia), обретающихся еще в сумке матери, обнаруживаются коракоиды, соединяющиеся с грудиной; позднее они редуцируются и сливаются с лопаткой, образуя упомянутые отростки.

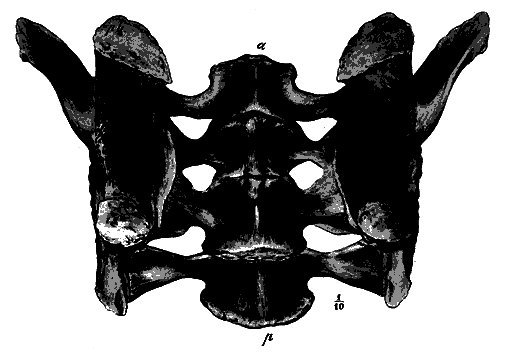

Рис. 2. Плечевой пояс утконоса.

Cl—ключица; G—сочленовная ямка для головки плечевой кости; Со—коракоид (метакор акоид); Со — эпикоракоид; Ер—episternum; S t—грудина; S—лопатка.

Ключицы имеют вид тонких, слегка искривленных костей. Они отсутствуют у копытных и хоботных; среди сумчатых они рудиментарны только у бандику; у насекомоядных отсутствуют только у выдровой землеройки; у большинства грызунов имеются; рудиментарны или отсутствуют у хищных.

Сравнение грудного пояса птицы и млекопитающего. В заключение полезно сделать сравнение частей грудного пояса птицы и млекопитающего . В прилагаемой схеме на звания костей, соединенных у данных животных сочленениями, объединены простыми стрелками, сросшиеся кости—двойными стрелками

Строение передней конечности млекопитающих

Конечности характеризуются значительной длиной их основных отделов. Плечевая кость отличается разнообразием своей длины и толщины. Так, она вытянута и тонка у летучих мышей, сравнительно весьма коротка и расширена у землероев, например, у крота. Концевой отдел плечевой кости несет расширенный сустав (trochlea) для соединения с предплечьем, состоящим из локтевой и лучевой костей. У многих зверей эти кости приблизительно одинаковой толщины и длины. Они весьма укорочены у китообразных, например, у дельфинов, и крайне длинны и вытянуты у ленивцев. Лучевая кость иногда снабжена сильным угловым отростком (processus olecranon); он особенно велик у крота и утконоса. У летучих мышей лучевая кость значительно больше и массивнее локтевой, при этом лучевая кость длиннее плечевой. Очень слаба локтевая кость у лошадей и жвачных и хорошо развита у свиней, бегемотов, тапиров и носорогов. В передней конечности (например, у человека) развивается способность лучевой кости вместе с кистью вращаться вокруг локтевой, так что рука из положения ладонью вверх и вперед (при параллельном положении костей предплечья)— супинация—может переходить в расположение ладонью вниз и назад— пронация (с перекрестом локтевой кости лучевой).

Кисть передней конечности относительно примитивна; обычно имеются все пять пальцев, нередки рудименты переднего шестого (praepollex). Присутствие центральной косточки запястья может считаться примитивным признаком. Она имеется у грызунов, китообразных и многих неполнозубых; отсутствует или слабо развита у многих копытных (за исключением даманов, тапиров, свиней), имеется у молодых слонов, у которых позднее сливается с radiale.

Здесь дана новая сравнительно-анатомическая номенклатура названных костей. Для сопоставления с анатомией человека и со старыми руководствами привожу прежние наименования костей:

Radiale………naviculare: cuboideum

Intermedium……lunatum

Ulnare………triquetrum, cuneiforme

Centrale………intermedium, mediale

Carpale 1……..trapezium, multangulum majus

Garpale 3……..trapezoideum, multangulum minus

Carpale 3+4……hamatum, uncinatum

Сообразно с разнообразием функций структура конечностей весьма различна. У роющих млекопитающих (кротов, броненосцев) лапы широки, у плавающих (киты, сирены)—ластообразны. У летучих мышей чрезвычайно удлиняются пальцы (особенно вытянуты пястные кости). Большинство млекопитающих при ходьбе упирается на всю кисть и ступню (стопоходящие; быстро бегающие); многие грызуны, хищники становятся лишь на концы пальцев (пальцеходящие). У лучших бегунов среди копытных животное ступает либо на концы средних пальцев (третьего и четвертого у парнокопытных), либо на один третий палец (у непарнокопытных).

Строение таза млекопитающих

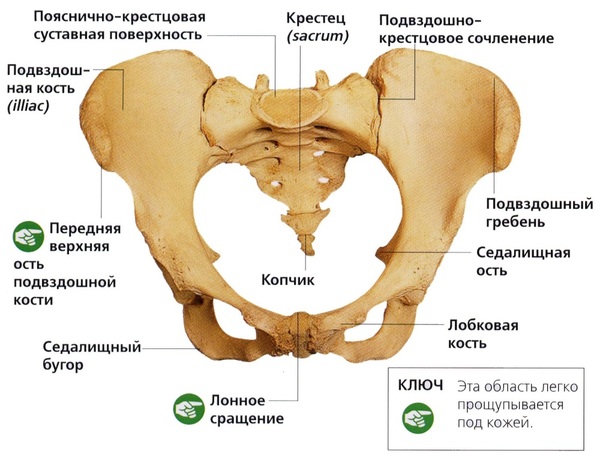

Таз слагается из трех костей: подвздошной (ileum), седалищной (ischium) и лобковой (pubis). Кроме них, нередко развивается еще особое окостенение—небольшая вертлужная кость (os acetabulare), лежащая в передней части вертлужной впадины. Обычно у взрослых животных все названные кости срастаются между собой в одну безыменную кость (os innominatum). У млекопитающих наблюдается широкое сращение, соединяющее лобковый и седалищный отделы (у большинства насекомоядных, у броненосцев, приматов названное сращение имеется лишь в передней, лонной, части тазового пояса).

У однопроходных и сумчатых с лобковыми костями связана пара косточек (ossa marsupialia). к поддержанию сумки эти кости не имеют прямого отношения. Вероятно, они служат в качестве пассивного упора для мускулатуры при давлении мускулов на молочные соски при лактации (М. Weber, 1928).

Структура задней конечности

Основной отдел бедра несет два-три выступа для прикрепления мышц. В голени малая берцовая кость развита слабее большой, иногда совершенно редуцируется и прирастает к последней. В колене наблюдается сухожильная кость коленная чашечка (patella). В предплюсне расположены лишь две кости: наружная пяточная (fibulare-calcaneus) несет большой пяточный выступ; внутренняя таранная кость (astragalus) представляет обычно комплекс из слияния промежуточной (intermedium), центральной (centrale) костей, а также редуцированной tibiale. Общая схема задней ступни такова:

Статья на тему Строение позвоночника млекопитающих

Источник

Ïðîøëûé ïîñò ïðåêðàñíî ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî äîñòàòî÷íî ìíîãî ëþäåé íå çíàþò îòâåò íà ýëåìåíòàðíûé øêîëüíûé âîïðîñ. ×òî æ, ÿ ïîïûòàþñü ðàññêàçàòü î êîëè÷åñòâå ïîçâîíêîâ â øåå ó ðàçíûõ æèâîòíûõ. Ðàññêàæó, êàê òàê âûøëî è â öåëîì î ïîçâîíî÷íèêå.

Ëàäíî, åñëè áû ëþäè ñêàçàëè, ÷òî ó æèðàôà ïîçâîíêîâ áîëüøå. Íî äîêàçûâàòü ñ ïåíîé ó ðòà, ÷òî Ó ÂÑÅÕ ïîçâîíî÷íûõ îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî øåéíûõ ïîçâîíêîâ — ñåìü, ýòî óæå íåâåæåñòâî. Ýòîò ìèô ïîø¸ë îò ïðîñòîé øêîëüíîé çàãàäêè «ó êîãî áîëüøå ïîçâîíêîâ — ó çåìëåðîéêè èëè æèðàôà?» Çàãàäêà ñ ïîäâîõîì, òàê êàê ó îáîèõ æèâîòíûõ 7 øåéíûõ ïîçâîíêîâ. Íî èíòåðíåò (îñîáåííî îòâåòû mail.ru), êîììåíòàðèè â ìî¸ì ïðîøëîì ïîñòå è èõ ðåéòèíã ïîêàçàë, ÷òî ëþäè ñâÿòî âåðÿò, ÷òî ó âñåõ æèâîòíûõ 7 ïîçâîíêîâ. Ýòî íå òàê!

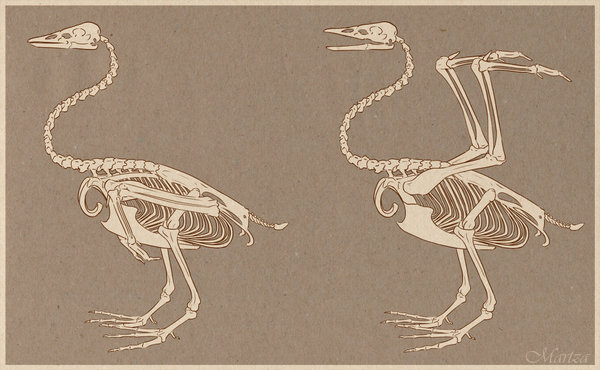

Ó âîðîáüÿ 14 øåéíûõ ïîçâîíêîâ!  2 ðàçà áîëüøå, ÷åì ó æèðàôà! Ó ÷¸ðíîãî ëåáåäÿ èõ âîîáùå 23! Ó æèðàôà è çåìëåðîéêè 7. Ó ÷åëîâåêà 7, íî â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ìîæåò áûòü 6 èëè 8. Ó ëàìàíòèíà 6, à ó òð¸õïàëîâîãî ëåíèâöà ìîæåò áûòü 9. Ó çìåè, èç-çà îòñóòñòâèÿ ïîÿñà íèæíèõ è âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé, ïîçâîíî÷íèê ñëîæíî ðàçäåëèòü íà îòäåëû, à êîëè÷åñòâî ïîçâîíêîâ âî âñ¸ì òåëå ó äëèííûõ è òîíêèõ âèäîâ ïðèáëèæàåòñÿ ê ïîëóòûñÿ÷è! Ó êðîêîäèëà 9 ïîçâîíêîâ â øåå. À ó ðûá øåè íåò âîâñå!

Ëåáåäü ìîæåò èìåòü äî 31 øåéíîãî ïîçâîíêà

Áîëüøàÿ ÷àñòü ìëåêîïèòàþùèõ èìååò 7 ïîçâîíêîâ â øåéíîì îòäåëå

Òð¸õïàëûé ëåíèâåö ìîæåò èìåòü 9 øåéíûõ ïîçâîíêîâ

Ó ðûá íåò øåéíîãî îòäåëà âîâñå

Ó ëàìàíòèíîâ 6 ïîçâîíêîâ â øåè

Ðåíòãåí øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà ÷åëîâåêà ñ 8 ïîçâîíêàìè

Äàâàéòå æå óçíàåì, êàêèì îáðàçîì ó ñàìîãî ìîëîäîãî êëàññà æèâîòíûõ, ó ïòèö, ñòîëü ðàçíîîáðàçíîå êîëè÷åñòâî ïîçâîíêîâ (îò 9 äî 31), à ó ìëåêîïèòàþùèõ áûâàåò ëèøü îò 6 äî 9. È ïî÷åìó íåò øåè ó ðûá?

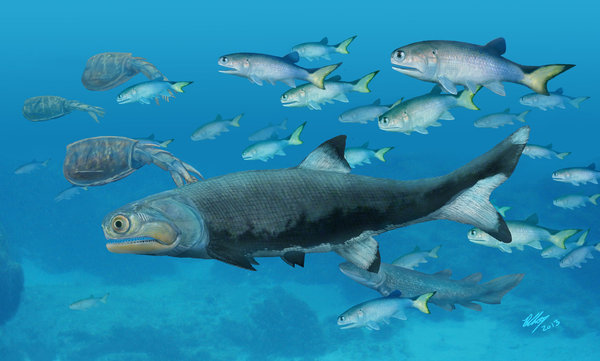

Ïîçâîíî÷íèê — îñíîâà ñêåëåòà æèâîòíûõ òèïà õîðäîâûõ ïîäòèïà Vertebrata (ïîçâîíî÷íûå)! Ïîÿâèëñÿ îí ñîòíè ìèëëèîíîâ ëåò íàçàä â ïàëåîçîéñêèõ îêåàíàõ. Î ïåðâûõ ïîçâîíî÷íûõ ïî÷òè íè÷åãî íåèçâåñòíî. Ïðèìåðíàÿ äàòà ïîÿâëåíèÿ — íå ïîçäíåå îðäîâèêà (485,4 — 443,8 ìëí ëåò íàçàä).  ïîçäíåì ñèëóðå (425 ìëí ëåò íàçàä) óæå ïëàâàëè ïåðâûå ëîïàñòåï¸ðûå ðûáû ñ õîðäîé.

Megamastax — ëîïàñòåï¸ðàÿ ðûáà èç ñèëóðà

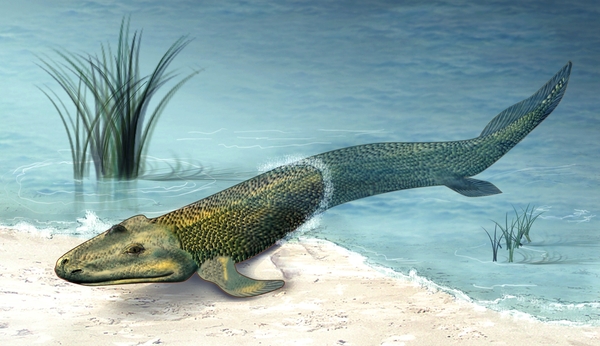

È âîò, â äàë¸êîì-äàë¸êîì ñèëóðå ïîÿâèëñÿ ïîëíîöåííûé ïîçâîíî÷íèê ó ðûá. Ðûáèé õðåáåò — îäèí èç ñàìûõ ïðèìèòèâíûõ è èìååò âñåãî äâà îòäåëà: ãðóäíîé è õâîñòîâîé. Òàê êàê ïîëíîöåííûõ êîíå÷íîñòåé ó ðûá íåò, çíà÷èò ïîÿñà ýòèõ êîíå÷íîñòåé íå ìîãóò ðàçäåëèòü ïîçâîíî÷íèê, ñëåäîâàòåëüíî íåò øåéíîãî îòäåëà. È ñëåäóþùèì âàæíûì øàãîì â ðàçâèòèè îñíîâû âñåõ ñîâðåìåííûõ ïîçâîíî÷íûõ ñòàë çåìíîâîäíûé ýòàï. Êðîìå òîãî, ÷òî æèâîòíûì ïðèøëîñü íàó÷èòüñÿ äûøàòü àòìîñôåðíûì âîçäóõîì, èì íóæíî áûëî ïîêîðèòü è òâ¸ðäóþ ïîâåðõíîñòü. Ðûáèé ñêåëåò íå î÷åíü äëÿ ýòîãî ïîäõîäèò. 375 ìëí ëåò íàçàä, áëàãîäàðÿ çà÷àòêó ïåðåäíèõ êîíå÷íîñòåé, ïîÿâëÿåòñÿ ðûáà ñ øåéíûì îòäåëîì ïîçâîíî÷íèêà — òèêòààëèê.

Òèêòààëèê âñ¸ åù¸ èìåë æàáðû è ÷åøóþ, íî íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ ë¸ãêèå è øåéíûé îòäåë ïîçâîíî÷íèêà.

Èòàê, øåÿ ó æèâîòíûõ ïîÿâèëàñü áîëåå 375 ìëí ëåò íàçàä. Ýâîëþöèÿ òîò åù¸ ýêñïåðèìåíòàòîð, òàê ÷òî î êàêèõ «ó âñåõ æèâîòíûõ 7 øåéíûõ ïîçâîíêîâ» èä¸ò ðå÷ü?

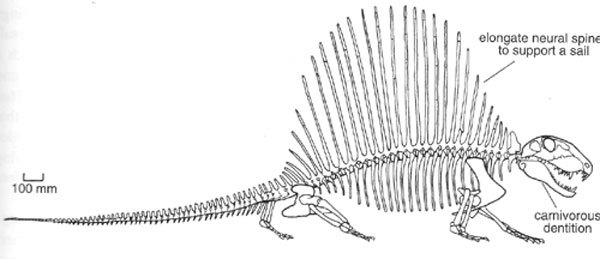

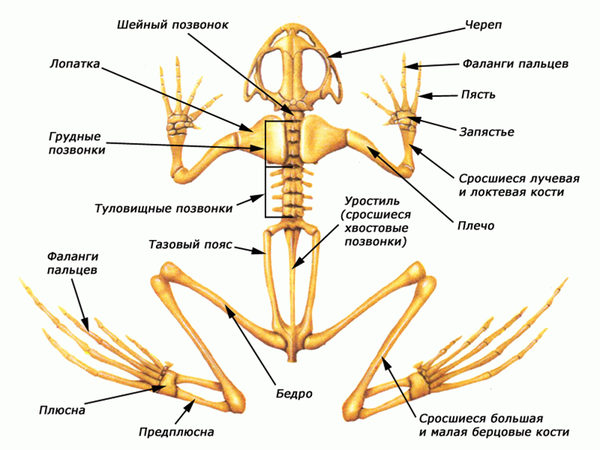

Ó àìôèáèé ïîÿâèëñÿ êðåñòåö — âàæíûé äëÿ ñóõîïóòíûõ òàçîâûé ïîçâîíîê. Ãîëîâà ó àìôèáèé êðåïèòñÿ ïîäâèæíî, íî âñ¸ åù¸ íåò ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà. Êîëè÷åñòâî ïîçâîíêîâ â òåëå ìîæåò áûòü è 7 (âñåãî!) è 200! Ñ ïîÿâëåíèåì ñèíàïñèäîâ è ðåïòèëèé (2 êëàññà æèâîòíûõ ïîÿâèëèñü ïðèìåðíî â îäíî âðåìÿ) îòäåëû ïîçâîíî÷íèêà ñòàëè ðàçëè÷àòüñÿ áîëåå îò÷¸òëèâî. Ïîÿâèëñÿ ïîÿñíè÷íûé îòäåë ïîçâîíî÷íèêà. Ïåðìñêèå è òðèàñîâûå ðåïòèëèè ýêñïåðèìåíòèðîâàëè ñ íàðàùèâàíèåì êðåñòöîâûõ ïîçâîíêîâ. Ó íåêîòîðûõ çàóðîïîäîâ áûëî äî 4-¸õ êðåñòöîâûõ ïîçâîíêîâ!

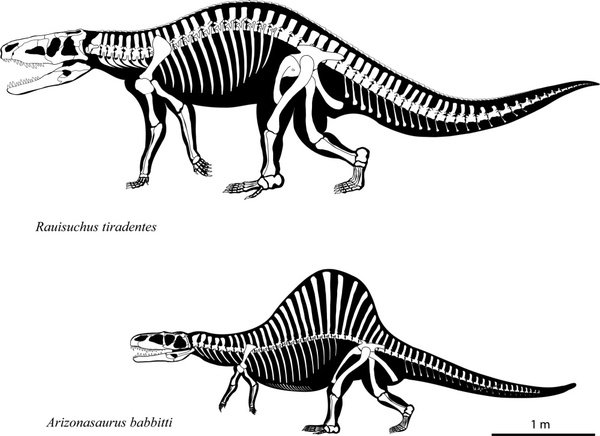

Ñêåëåò äèìåòðîäîíà. Ñèíàïñèä. ~280 ìëí ëåò íàçàä

Ñêåëåòû çóõèåâ. Ðåïòèëèè. ~230 ìëí ëåò íàçàä

×åëîâå÷åñêèé êðåñòåö

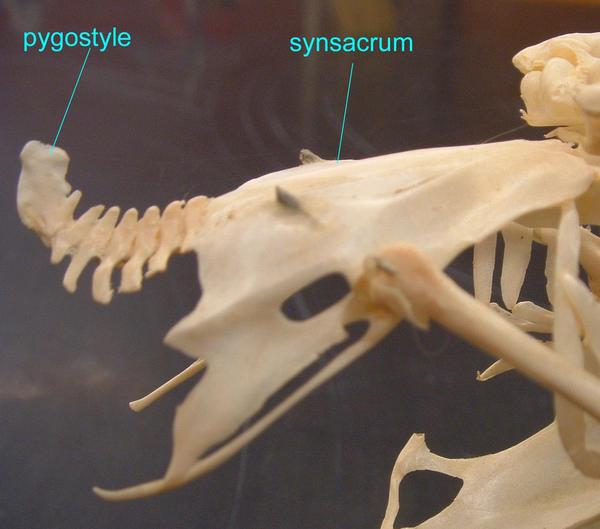

Èíòåðåñíûå øàãè â ýâîëþöèè ïîçâîíî÷íèêà ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ïòèöû. Âìåñòî íàðàùèâàíèÿ ïîçâîíêîâ, îíè èõ ñðàùèâàëè, îáðàçóÿ î÷åíü ñëîæíûå ýëåìåíòû. Òàê ïîÿâèëñÿ ñëîæíûé êðåñòåö — ÷àñòü ïîçâîíî÷íèêà èç ñðîùåííûõ ïîçâîíêîâ ïîÿñíè÷íîãî, êðåñòöîâîãî è õâîñòîâîãî îòäåëîâ. Ïèãîñòèëü, ïòè÷üÿ êîñòü-ðóëü â õâîñòå — ðåçóëüòàò ñðàùèâàíèÿ õâîñòîâûõ ïîçâîíêîâ. Çà ïî÷òè ïîëìèëëèàðäà ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà ýâîëþöèÿ ïîïðîáîâàëà ñ íèì âñ¸! Íàðàùèâàíèå è ñðàùèâàíèå ïîçâîíêîâ, âûðîñòû è âûñòóïû, ïàðóñà, ïèãîñòèëü è óðîñòèëü è ìíîãîå-ìíîãîå!

Ïèãîñòèëü è ñëîæíûé êðåñòåö ïòèö

Óðîñòèëü àìôèáèè

Ïàðóñ ñïèíîçàâðà

4 êðåñòöîâûõ ïîçâîíêà äèïëîäîêà

Ðàçíîå êîëè÷åñòâî ïîçâîíêîâ êàê â øåéíîì, òàê è â äðóãèõ îòäåëàõ — ðåçóëüòàò ýâîëþöèè. Êîìó íóæíà ïîäâèæíîñòü øåè, òîò óâåëè÷èâàåò êîëè÷åñòâî ïîçâîíêîâ. Êîìó íóæíà ìîùíàÿ è äëèííàÿ øåÿ, òîò óâåëè÷èâàåò ðàçìåð ïîçâîíêîâ. Ðûáîÿäíûì ëåáåäÿì íå ïîäîéä¸ò ìîùíàÿ è íåïîâîðîòëèâàÿ øåÿ æèðàôà, êàê è õðóïêàÿ øåÿ ëåáåäÿ íåïðèãîäíà äëÿ ïîåäàíèÿ ëèñòâû ñ îãðîìíîé âûñîòû. Ïòèöû îêàçàëèñü êóäà áîëåå ñêëîííû ê ýêñïåðèìåíòàì ñî ñêåëåòîì. Òî ïîëûå, òî íåò êîñòè. Ïèãîñòèëü è ñëîæíûé êðåñòåö. Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî øåéíûõ ïîçâîíêîâ (îò 9 äî 31 ïîçâîíêà).

Источник

Позвоночник — это основная часть скелета. Позвоночник человека состоит из 33 или 34 позвонков. В нем различают 5 отделов: 1) шейный. 2) грудной, или спинной, 3) поясничный. 4) крестцовый и 5) копчиковый, или хвостовой.

Шейный отдел позвоночника состоит из 7 позвонков. Интересно, что почти у всех млекопитающих животных также по 7 шейных позвонков. Громадная жирафа с ее длинной шеей имеет столько же шейных позвонков, сколько маленькая мышь с ее коротенькой шеей. И это указывает на близость человека к млекопитающим животным.

Шейные позвонки — мелкие, им приходится выдерживать только тяжесть головы. Хрящевая же прослойка между ними довольно толстая. Поэтому в шейном отделе и возможны довольно свободные движения. Это легко проверить на себе.

Грудной или спинной, отдел состоит из 12 позвонков. Это те позвонки, с которыми сзади соединяются ребра. Грудные позвонки крупнее шейных, им приходится выдерживать большую тяжесть. Они соединяются между собой также посредством хрящей, но движения в грудном отделе позвоночника очень стеснены прикрепляющимися к позвонкам ребрами.

Под грудным отделом находится поясничный отдел. Он состоит из 5 позвонков. Это ещё более крупные позвонки, они выдерживают ещё большую тяжесть. Между поясничными позвонками имеются толстые прослойки хряща. В этом отделе возможны довольно пространные движения. Хрящи, которые лежат между шейными, грудными и поясничными позвонками, имеют и другое важное значение. Они, как упругие рессоры, ослабляют толчки, которые наше тело получает при ходьбе, беге, прыжках. Не будь между позвонками хрящей, все эти толчки были бы очень ощутимы и болезненны.

Под поясничным отделом находится крестцовый отдел, или крестец. Он состоит из о сросшихся позвонков, которые образовали одну кость. Крестец соединяется с тазом и является прочной опорой для туловища.

Позвоночник человека оканчивается копчиковым отделом, или копчиком. У многих млекопитающих животных этот отдел очень большой, он составляет скелет хвоста. У человека же копчик состоит из 4 или 5 сросшихся позвонков — это остаток недоразвившегося хвоста. Он является свидетельством того, что человек близок к хвостатым животным. Этот исчезающий у человека остаток > веста у одних людей состоит из 5. у других—из 4 позвонков. Вот от чего зависит неодинаковое число позвонков у разных людей: 33 или 34.

Рассматривая теперь позвоночник человека в целом, легко заметить, что он не прямой — он имеет два изгиба: один в шейном, другой в поясничном отделе.

Они образуются в детстве. Когда ребенок начинает держать голову прямо, у него образуется изгиб в шейном отделе позвоночника. Затем, когда ребенок научается ходить, у него образуется изгиб в поясничном отделе позвоночника.

Мы рассмотрели нормальную форму позвоночника, но иногда у людей бывает искривленный позвоночник. Искривление позвоночника у школьников нередко бывает от неправильного сидения в классе. Оно вредно для здоровья. Вследствие искривления позвоночника сдавливаются внутренние органы, затрудняется дыхание, застаивается в теле кровь.

Необходимо правильно сидеть или стоять за работой. Необходимо во время работы устраивать физкультминутку. Необходимо организованно заниматься физкультурой.

Источник

Îïîðíî-äâèãàòåëüíàÿ ñèñòåìà. Ñêåëåò ìëåêîïèòàþùèõ, â îáùåì, èìååò òàêîå æå ñòðîåíèå, êàê è ó ïðåñìûêàþùèõñÿ, íî åñòü íåêîòîðûå îòëè÷èÿ. Íàïðèìåð, ÷åðåï ìëåêîïèòàþùèõ èìååò õîðîøî ðàçâèòûé ìîçãîâîé îòäåë, ÷òî îáóñëîâëåíî óâåëè÷åíèåì ðàçìåðîâ ãîëîâíîãî ìîçãà èç-çà åãî ëó÷øåãî ðàçâèòèÿ. Âñå ìëåêîïèòàþùèå èìåþò õîðîøî ðàçâèòûå íåáíûå êîñòè, êîòîðûå îòäåëÿþò ðîòîâóþ ïîëîñòü îò íîñîâîé.

Êàê è ó ïðåñìûêàþùèõñÿ, ïîçâîíî÷íèê ìëåêîïèòàþùèõ èìååò øåéíûé, ãðóäíîé, ïîÿñíè÷íûé, êðåñòöîâûé è õâîñòîâîé îòäåë. Åñòü îäíî ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå: âñå âèäû ìëåêîïèòàþùèõ èìåþò îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî ïîçâîíêîâ â øåéíîì îòäåëå – ñåìü øòóê. Ýòî êîëè÷åñòâî ïîñòîÿííî äàæå äëÿ òàêîãî æèâîòíîãî, êàê æèðàô. Äðóãèå îòäåëû ïîçâîíî÷íèêà ìëåêîïèòàþùèõ ìîãóò èìåòü ðàçëè÷íîå äëÿ ðàçíûõ âèäîâ çâåðåé êîëè÷åñòâî ïîçâîíêîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðåáåð ñîåäèíÿåòñÿ ñ ãðóäèíîé – ãðóäíîé êîñòüþ. Ðåáðà ñ ãðóäèíîé îáðàçóþò ãðóäíóþ êëåòêó.

Îïðåäåëåííûå ðàçëè÷èÿ èìåþòñÿ òàêæå â ñòðîåíèè ñêåëåòà êîíå÷íîñòåé è èõ ïîÿñîâ ó ìëåêîïèòàþùèõ è ïðåñìûêàþùèõñÿ. Íàïðèìåð, â ñêåëåòå ïîÿñà ïåðåäíèõ êîíå÷íîñòåé ìëåêîïèòàþùèõ âîðîíüè êîñòè ïðèðàñòàþò ê ëîïàòêàì âî âðåìÿ ýìáðèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.

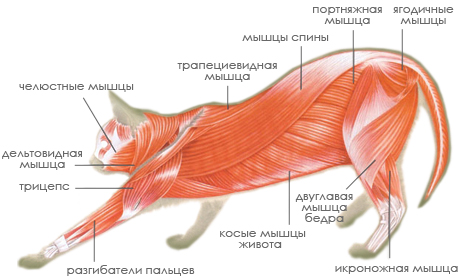

Ìóñêóëàòóðà ìëåêîïèòàþùèõ. Ó ìëåêîïèòàþùèõ èìååòñÿ îñîáàÿ ãðóïïà ìûøå÷íûõ âîëîêîí, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ äèàôðàãìà – îíà ðàçäåëÿåò ïîëîñòü òåëà íà áðþøíóþ è ãðóäíóþ ÷àñòè. Äèàôðàãìà òàêæå ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â äûõàòåëüíûõ äâèæåíèÿõ, èçìåíÿÿ îáúåì ãðóäíîé ïîëîñòè ïðè ñîêðàùåíèè. Ó ìëåêîïèòàþùèõ õîðîøî ðàçâèòû ìûøöû êîíå÷íîñòåé è èõ ïîÿñîâ, ñïèíû, à òàêæå æåâàòåëüíûå ìûøöû, êîòîðûå ïðèâîäÿò íèæíþþ ÷åëþñòü. Òàêæå ó íåêîòîðûõ ãðóïï ìëåêîïèòàþùèõ (íàïðèìåð, îáåçüÿí) îòëè÷íî ðàçâèòû ìèìè÷åñêèå ìûøöû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ìîðäå. Ýòè ìûøöû îòîáðàæàþò ýìîöèè æèâîòíîãî: óäèâëåíèå, óäîâëåòâîðåíèå, ñòðàõ è ò.ä.

Ñèñòåìû æèâûõ îðãàíèçìîâ | |

| Íåðâíàÿ, ìî÷åïîëîâàÿ, äûõàòåëüíàÿ, îïîðíî-äâèãàòåëüíàÿ, äûõàòåëüíàÿ, êðîâåíîñíàÿ, çóáíàÿ, ïèùåâàðèòåëüíàÿ, âûäåëèòåëüíàÿ, ïîëîâàÿ ñèñòåìû ìëåêîïèòàþùèõ, ðûá, ÷åëîâåêà, ïòèö, çåìíîâîäíûõ | |

| Ñèñòåìû æèâûõ îðãàíèçìîâ | |

Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

| Ñòðîåíèå è ðàáîòà âñåõ ôóíêöèé æèâûõ îðãàíèçìîâ, ðàñòåíèé, ãðèáîâ, ìèêðîîðãàíèçìîâ — âñÿ áèîëîãèÿ | |

| Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

Îïîðíî-äâèãàòåëüíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà. | |

| Îïîðíî-äâèãàòåëüíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà ýòî ñêåëåò è ìûøöû, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû ìîæåì ïåðåäâèãàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå. | |

| Îïîðíî-äâèãàòåëüíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà. | |

Источник