Крестцовый позвоночник у земноводных

Скелет земноводных, как и других позвоночных животных, разделяется на осевой скелет (позвоночный столб), череп, парные конечности и их пояса. Практически во всех отделах скелета еще довольно большую роль играет хрящ.

Осевой скелет состоит из отделов:

- Шейный отдел представлен 1 позвонком, который при помощи двух суставных площадок подвижно соединяется с черепом.

- К туловищному отделу позвоночника лягушки относится 7 позвонков (у хвостатых от 14 до 63).

- Крестцовый отдел у всех земноводных представлен 1 позвонком, к массивным поперечным отросткам которого причленяются подвздошные кости тазового пояса.

- Хвостовой отдел у личинок бесхвостых включает большое количество отдельных позвонков, которые после метаморфоза сливаются в одну хвостовую косточку – уростиль. У хвостатых земноводных в хвосте сохраняются 26-36 отдельных позвонков.

Туловищные позвонки большинства лягушек процельного типа: тело позвонка спереди вогнуто, сзади выпукло, однако последний туловищный позвонок имеет амфицельный тип строения. Верхние дуги над телами позвонков образуют канал для спинного мозга. На спинной стороне дуги имеется небольшой остистый отросток. От верхнебоковой поверхности тела позвонка отходят парные поперечные отростки, у хвостатых земноводных к их концам прикрепляются коротенькие ребра, у бесхвостых ребра отсутствуют. Позвонки соединяются друг с другом сочленением тел позвонков (что обеспечивается процельным или опистоцельным у некоторых амфибий типом их строения) и с помощью специальных парных сочленовных отростков, находящихся спереди и сзади на основании верхней дуги. Такое соединение препятствует скручиванию позвоночника и повреждению спинного мозга. Для земноводных характерна более сложная, чем у рыб, дифференцировка позвоночного столба на отделы, изменение формы тел и появление сочленовных отростков на верхних дугах. Эти преобразования связаны с наземным образом жизни: они обеспечивают большую прочность осевого скелета при сохранении его подвижности, прочное соединение с ним тазового пояса и допускают некоторую подвижность черепа в вертикальной плоскости относительно туловища (возможность поднимать и опускать голову).

Череп. Осевой череп, как и у хрящевых рыб платибазальный: с широким основанием и широко расставленными глазницами, между которыми располагается передний конец головного мозга. В черепе сохраняется много хрящевой ткани, а число окостенений относительно невелико. В целом хрящевой затылочный отдел мозгового черепа включает парные боковые затылочные кости, окаймляющие большое затылочное отверстие. Каждая из них образует мыщелок для сочленения с шейным позвонком. В области слуховой капсулы вместо пяти пар ушных костей, характерных для костистых рыб, у земноводных возникает лишь одна пара – переднеушные кости. В передней части мозгового черепа при окостенении хряща образуется непарная клиновидно-обонятельная кость, имеющая вид костного кольцевого пояска. Вся остальная часть мозгового черепа остается хрящевой. Ее укрепляют покровные (кожные) кости. Сверху в передней части черепа лежат парные носовые кости удлиненно-треугольной формы, затем слившиеся из лобных и теменных костей парные лобно-теменные кости и кнаружи от ушных костей – имеющие сложную форму чешуйчатые кости. Дно мозгового черепа прикрывает мощная покровная кость крестообразной формы – парасфеноид. Спереди от него лежат тоже покровные кости и парные сошники, на сошниках сидят мелкие зубы. По бокам от сошников располагаются парные внутренние ноздри – хоаны.

Висцеральный отдел черепа земноводных также сохраняет много хряща. В течение всей жизни сохраняется небноквадратный хрящ, прирастающий передним концом к обонятельной области мозгового черепа. А задним – к слуховой капсуле. Поэтому череп земноводных, как и остальных наземных позвоночных животных, по способу прикрепления челюстной дуги относится к аутостилическому типу. К небноквадратному хрящу прилегают возникающие в коже кости вторичной верхней челюсти несущие зубы. Это парные межчелюстные кости и верхнечелюстные кости. За ними, укрепляя заднюю часть небноквадратного хряща, сверху образуется покровная квадратно-скуловая кость, а снизу, также покровная, — крыловидная кость. Первичная нижняя челюсть – меккелев хрящ – остается хрящевой, окостеневает лишь самый передний ее конец в виде маленьких парных подбородочно-челюстных костей. К ним присоединяются покровные зубные кости, у бесхвостых земноводных лишенных зубов. Задняя часть меккелева хряща обрастает длинной покровной угловой костью. Через прикрывающую меккелев хрящ угловую кость нижняя челюсть подвижно сочленяется с задней частью небноквадратного хряща.

Полная редукция жаберной крышки у земноводных и замена гиостилического типа прикрепления челюстей аутостилическим приводит к потере основных функций подъязычной дуги (крепление челюстей, опора жаберной крышки). Подъязычная дуга начала редуцироваться еще у предков современных земноводных, а полость брызгальца (остаток жаберной щели между челюстной и подъязычной дугами) в связи с переходом к жизни в воздушной среде преобразовалась в полость среднего уха. Расположенный рядом с брызгальцем верхний элемент подъязычной дуги – подвесок – превратился в слуховую косточку – столбик или стремечко. У современных бесхвостых земноводных стремечко имеет вид тоненькой поперечно ориентированной палочковидной косточки, лежащей под чешуйчатой костью. Одним концом стремечко упирается в центр барабанной перепонки, а другим – в овальное окно слуховой капсулы. Этот механизм, усиливающий давление звуковой волны и обеспечивающий возможность слуха в воздушной среде, у части современных земноводных в различной степени вторично редуцирован. Добавочными механизмами восприятия звуковых волн, распространяющихся по твердому субстрату, у них становится передача звуковых колебаний по нижней челюсти и кровеносным сосудам.

Нижний элемент подъязычной дуги – гиоид и функционирующие у личинок земноводных жаберные дуги во время метаморфоза превращаются в подъязычный аппарат. У бесхвостых земноводных он представляет собой хрящевую пластинку с двумя главными парами отростков – рожков. Передние, более длинные рожки (видоизменившиеся гиоиды) направляются назад и вверх и прикрепляется к стенкам слуховых капсул мозгового черепа. Подъязычный аппарат укрепляет дно ротовой полости: к нему прикрепляются мышцы, расположенные между ветвями нижней челюсти, а у хвостатых земноводных и мускулистый язык. Предполагают, что гортанные хрящи также представляют собой преобразованные остатки жаберных дуг.

Парные конечности и их пояса. Конечности земноводных, как и конечности наземных позвоночных животных других классов, схематически представляют собой систему рычагов, подвижно соединенных друг с другом.

У земноводных эпифизы плеча и бедра остаются хрящевыми. Поверхность плеча имеет гребни, к которым прикрепляются мышцы. У бесхвостых лежащая снаружи локтевая, а с внутренней стороны лучевая кость срастаются в единую кость. У хвостатых это самостоятельные кости. Запястье состоит из двух рядов мелких косточек. К их дистальному концу примыкают пять удлиненных косточек пясти. У земноводных первый палец сильно редуцирован.

Пояс передних конечностей лежит в толще мускулатуры туловища, связывающей его с осевым скелетом. Из верхней лопаточной части первичного пояса образуется лопатка, ее самая верхняя часть остается хрящевой в виде широкого и тонкого надлопаточного хряща. На передненаружной поверхности надлопаточного хряща у некоторых бесхвостых амфибий имеется небольшое окостенение – остаток клейтрума рыбообразных предков. Окостеневшая коракоидная часть пояса превратилась в мощную коракоидную кость, вместе с лопаткой образующую суставную впадину для головки плеча. Впереди от коракоида, за небольшим отверстием лежит хрящевой прокоракоид, на который налегает тоненькая покровная кость – ключица. Неокостеневшие хрящевые внутренние концы коракоидов и прокоракоидов правой и левой сторон сливаются вместе по средней линии. Позади коракоидов располагается костная грудина с хрящевым задним концом. Впереди от прокоракоидов выдается предгрудина также с хрящевым концом. В поясе передних конечностей хвостатых земноводных заметно больше хряща, а окостенения имеют меньшие размеры, ключицы не развиваются. Плечевой пояс служит опорой для передних конечностей и местом прикрепления управляющих ими мышц. Грудная клетка не развивается: грудина не сочленяется с ребрами.

Задняя конечность имеет удлиненную бедренную кость. У бесхвостых две берцовые кости сливаются в единую кость голени, у хвостатых они разделены. Проксимальный ряд костей предплюсны бесхвостых земноводных состоит из двух удлиненных костей, образующих добавочный рычаг конечности. Между голенью и этими костями образуется голеностопный сустав. От дистального ряда костей предплюсны остается лишь 2-3 маленькие косточки. Плюсна образована 5 длинными косточками, к которым причленяются фаланги пальцев. Самый длинный палец – 4. Сбоку от 1 пальца располагается маленький рудимент шестого (предпервого) пальца. Пояс задних конечностей, или тазовый, у земноводных, как и у всех наземных позвоночных, состоит из трех парных элементов, все вместе они образуют суставную вертлужную впадину для соединения с головкой бедра. Длинные, направленные вперед подвздошные кости своими концами причленяются к поперечным отросткам крестцового позвонка. Нижняя часть тазового пояса у земноводных не окостеневает и представлена лобковым хрящом. Позади него лежат парные седалищные кости. У хвостатых земноводных по сравнению с бесхвостыми в тазовом поясе много больше хряща, а сформировавшиеся кости малы.

Источник

Характеристика вида

Земноводных на планете немного — ученые насчитывают от трех до пяти тысяч видов. Ученые объединяют их в три отряда:

- хвостатые;

- бесхвостые;

- безногие.

Амфибии отличаются парными конечностями с пятью пальцами. Передние части тела состоят из кистей, предплечий и плечей, а задние из голеней, стоп и бедер. Взрослые животные дышат с помощью легких, но органы у них развиты недостаточно хорошо, как у высших классов позвоночных. И поэтому некоторые виды земноводных впитывают кислород через кожу.

Вслед за появлением легких в организме амфибий развился второй круг кровообращения и сердце, состоящие из трех камер. Оно не позволяет полностью разделить венозную и артериальную жидкость, поэтому органы получают смешанную кровь. Глаза оснащены не только обычными веками, но и слезными железами, которые смачивают и очищают их. У земноводных есть среднее ухо, а внутри него барабанная перепонка. Это отличает их от рыб, у которых только внутренний орган.

Кожа у животных голая, она покрыта холодной слизью и большим количеством желез. Но это не предохраняет ее от пересыхания, поэтому амфибии живут возле водоемов. Обмен веществ у них замедлен из-за смешанного кровообращения и дыхания. Личинки и головастики появляются на свет под водой, затем они проходят метаморфоз.

Следы существования первых земноводных датированы примерно 350 млн лет назад, а распространились они по планете еще через 150 млн лет.

Опорно-двигательный аппарат

Скелет земноводного состоит из меньшего количества костей, чем у рыбы, так как некоторые элементы у них срастаются вместе. Это позволяет им проживать на суше, так как опорно-двигательный аппарат у них легкий. Череп сросся с челюстными костями, подвижной осталась только нижняя кость и сохранилось много гибких хрящей.

Опорная система отличается от той, что есть у водных обитателей. Голова с позвоночником соединены подвижно, появился шейный отдел. Но лягушки могут только немного наклонять череп, во внешнем виде животного шеи незаметно.

У рыбы позвоночник состоит только из двух отделов, у амфибий их четыре:

- шейный;

- туловищный;

- крестцовый;

- хвостовой.

У бесхвостых животных эти позвонки срастаются с хребтом. Конечности у амфибий сложные, в строении кисти выделяются запястья и фаланги пяти пальцев. Для опоры скелета есть пояс конечностей. Передний состоит из лопаток, ключицы, коракоида, общей грудины. Ребра недоразвиты, пояса держатся мышцами и не крепятся к позвоночнику.

В состав заднего элемента входят подвздошные и седалищные кости, лобковые хрящи, которое срастаются с крестцовыми позвонками. Грудной клетки у амфибий нет, лучевая и локтевая кости соединяются, как и голени. Мышцы у земноводных имеют форму пластов, они делятся на отдельные мускулы. Такое строение позволяет животным плавать, прыгать, ползать и ходить.

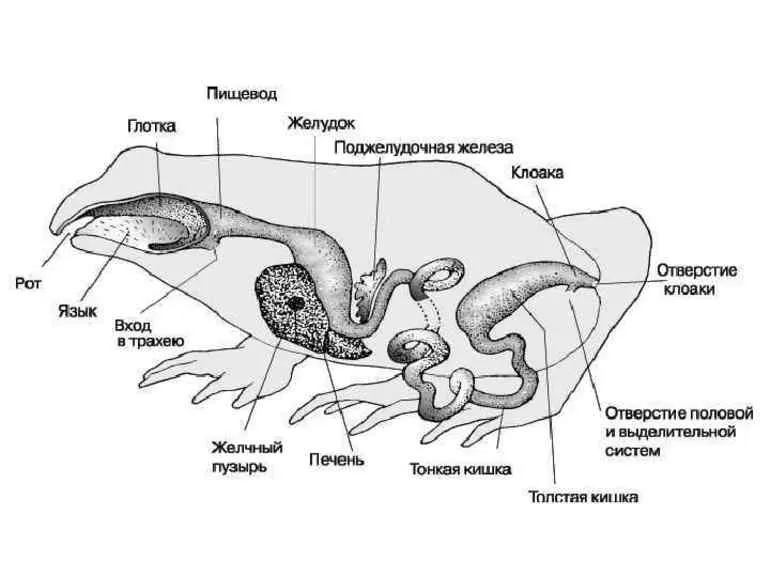

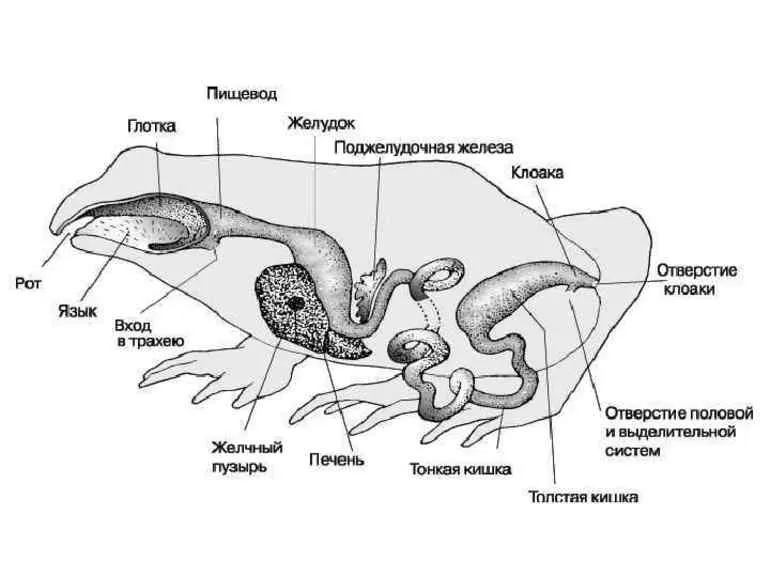

Пищеварительный тракт

Строение пищеварительной системы похоже на то, что имеют рыбы. Но есть и некоторые отличия. Передний конек языка прирос к нижней челюсти, задний остается свободным, что позволяет ловить добычу. Есть также слюнные железы, но в жидкости нет пищеварительных ферментов. Конические зубы позволяют разрывать пищу и удерживать ее.

После рта и глотки расположен пищевод, ведущий к желудку. В нем еда переваривается частично. Первый отдел — это двенадцатиперстная кишка, куда открывается проток для жидкости из поджелудочной железы, печени и желчного пузыря. Переваривание пищи заканчивается в тонком кишечнике, из него питательные вещества поступают в кровь.

Остатки отправляются в толстый кишечник, а затем в клоаку. Она включает также элементы половой и выделительной системы. Отсюда переработанные продукты выходят из тела. Питаются взрослые амфибии насекомыми, головастики предпочитают растения и планктон.

Выделительная система состоит из почек, мочеточников и пузыря. Из первого органа жидкость поступает в каналы, затем по стенкам клоаки стекает в пузырь. Он сокращается, моча выходит наружу. Вода необходима для выделения мочевины, почечные канальцы всасывают ее для сохранения в воздушной среде.

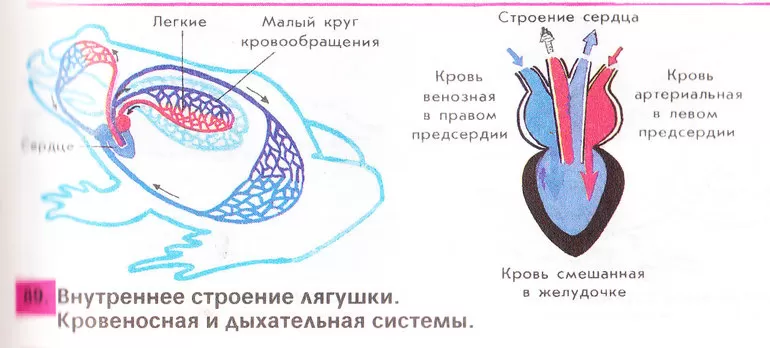

Дыхательная система

Головастики отличаются наличием только одного кровеносного круга и небольшими жабрами. После стадии развития и превращения во взрослую особь появляются легкие, похожие на продолговатые мешки, у которых ячеистая структура тонких стенок. Дыхательная поверхность незначительная, поэтому воздух поступает и через кожные покровы.

Для вдоха и выдоха двигается дно полости рта. Воздух сначала проходит через ноздри, затем они закрываются, а потоки попадают в легкие. Выдох осуществляется через нос, ротовая полость при этом поднимается. Дополнительно сокращаются брюшные мышцы.

В крови и окружающей среде разная концентрация газов, это обуславливает их обмен в легких. Но органы недостаточно хорошо развиты. Если бы не было отверстий в коже, то амфибии просто задохнулись бы.

Кислород сначала растворяется в слизи, затем попадает в кровь. Полость носа у амфибий стала сквозной, а под водой они могут дышать только порами.

Кровеносные сосуды

Система кровообращения амфибий состоит из двух кругов. Маленький охватывает органы дыхания, большой проходит через все остальные. Сердце состоит из желудочка и двух предсердий. В правый отдел кожа и внутренние органы подают венозную кровь, в левый поступает артериальная от легких. К последнему ведет только один сосуд, который и называется легочным.

Оба предсердия сокращаются и толкают жидкость в общий желудочек, где она перемешивается. Затем она снабжает ткани, внутренние органы и головной мозг. По артериям из легких течет венозная жидкость, а голову питает практически чистая артериальная. Смесь попадает в туловище и выливается в аорту из сердечного желудочка.

На смешивании крови сказывается особое местонахождение сосудов: они выходят из сердечной камеры и заполняют самые близкие ткани. После этого жидкость дотекает до легочных артерий и кожи, где получает необходимое количество кислорода. Вторая порция идет к остальным органам тела, а третья течет к самым дальним сосудам и голове.

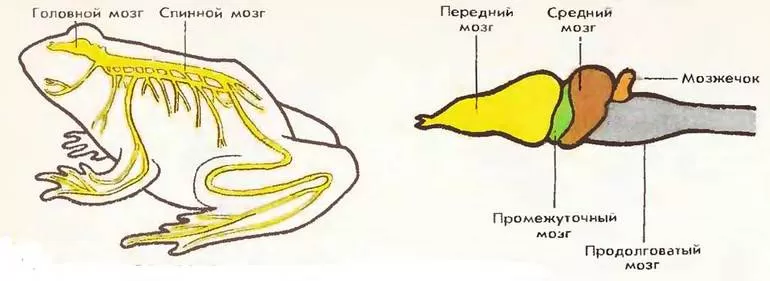

Нервная система

Нервная система и органы чувств амфибий практически не изменились за весь период эволюции. Но особенностью стал головной мозг: он увеличился и развился, теперь состоит из двух полушарий. А мозжечок стал меньше, так как земноводным не нужно поддерживать равновесие во время плавания.

У животных лучше развилось зрение: оно необходимо для ориентации в прозрачном воздухе. Хрусталики плоской формы позволяют им видеть дальше, чем речные обитатели. Глаза прикрывают веки и две перепонки. Одна из них не двигается, она закрывает слизистую оболочку сверху, а нижняя динамичная.

Звуковые колебания в кислороде распространяются не так сильно, как под водой. У амфибий, помимо внутреннего, появилось среднее ухо, состоящее из трубки с барабанной перепонкой. На теле оно выглядит как тонкая пленка и расположено за каждым глазом. Колебания воздуха попадают в среднее ухо с помощью слуховой косточки. Перепады давления ощущаются не так сильно благодаря соединению его с полостью рта.

Размножение животных

Половой зрелости амфибии достигают в три года после рождения, а оплодотворяется потомство наружным способом. Яйцеклетки зарождаются и развиваются в яичниках, затем они выходят в яйцеводы и покрываются там бесцветной слизью. Икра переходит в клоаку и затем появляется в окружающей среде.

Взрослые самцы вырабатывают семенную жидкость. Земноводные размножаются несколько дней. Мужская особь помещается на спине самки, занимается оплодотворением, поливает своей жидкостью икру, которую самка мечет 2−3 суток. Гроздья личинок лягушки крепят к водным растениям или откладывают на воду, где они плавают до созревания.

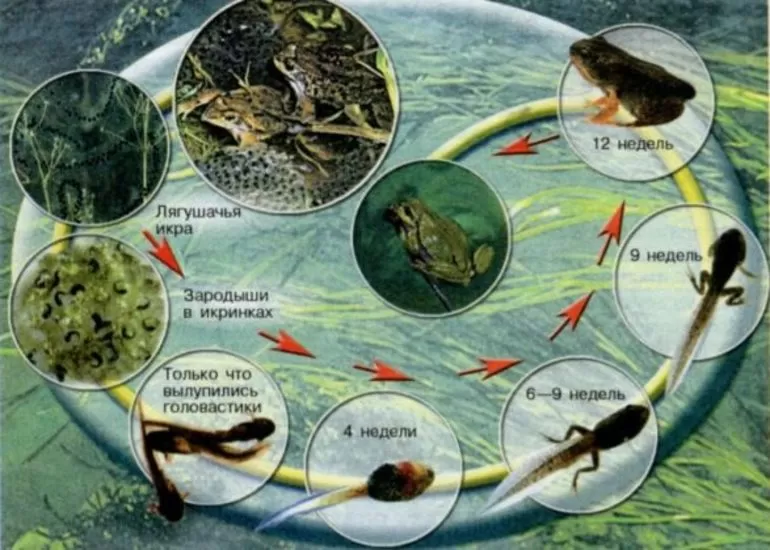

В жидкости икринки сильно набухают, нагреваются под солнечными лучами и быстро развиваются. За 10 дней личинки превращаются в головастиков. У них больше признаков рыб, чем амфибий. Наружные жабры позже превращаются во внутренние, вырастают задние и передние конечности. Хвост рассасывается, формируются кровеносные круги. Все размножение занимает несколько месяцев — от дня метания икры до превращения головастика в полноценную амфибию.

Многообразие земноводных

Хвостатые животные представлены амфибиями с длинным хвостом и короткими парами конечностей. У них маленькие глаза без век, а у некоторых в течение всей жизни сохраняются жабры. Представители безногих — это черви, обитающие в лесах тропиков. У них нет конечностей, а питаются они гниющими растениями. Отряд бесхвостых получил свое название из-за особенности тела: у таких земноводных есть лапы, но нет хвостов. Примеры таких амфибий — лягушки и жабы.

В список земноводных животных входит несколько интересных видов:

- тритоны;

- жабы;

- лягушки;

- саламандры;

- амбистомы;

- сирены;

- рыбозмеи;

- червяги.

Хвостатые тритоны могут жить в воде и на суше, у них развита регенерация, а выглядят они довольно мило. Лягушки живут в заболоченных местностях. Они небольшие — до 30 см в длину, покрыты слизью и всегда холодные. Тело жаб покрыто ядовитыми железами, поэтому они относятся к опасным животным. Выделяемая жидкость может вызывать раздражение и сыпь на коже. Обитают амфибии на суше возле водоемов.

У саламандр интересный внешний вид. Их характеристика: небольшое вытянутое тело, покрытое слизью, четыре конечности и тонкий хвост. Они похожи на ящериц, как и амбистомы. Это забавные амфибии; за все время существования класса их появилось более 33 видов. Земноводных часто содержат в качестве домашних животных, они поддаются тренировке и обучению, быстро привыкают к хозяину.

У сирен длинное змееподобное тело с двумя передними конечностями. Они живут в воде и вырастают до 70 см в длину.

Рыбозмеи — это безногие амфибии, которые обитают только на берегах и гибнут от попадания в водоем. Червяги похожи на обычных червяков, но они более крупные и хорошо развиты.

Небольшой класс земноводных представлен разнообразными интересными животными. У них осталось много общего с рыбами, но они развиваются и все еще продолжают эволюционировать. Некоторых амфибий можно содержать дома, они неприхотливы и ласковы.

Источник