Лучевая диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника

Компьютерная томография в диагностике дегенеративных изменений межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника

Появление рентгеновской компьютерной томографии существенно расширило возможности диагностики этих заболеваний. Компьютерная томография позволяет получать поперечные послойные изображения позвоночника, дифференцировать интраспинальные структуры, выявлять незначительные различия в плотности нормальных и патологически измененных тканей.

Поясничный отдел позвоночника чаще всего подвержен дегенеративнодистрофическим процессам. Спинной мозг едва достигает второго поясничного позвонка. Его продолжением является конский хвост. Нервные корешки, или так называемые корешки Нажотта (J. Nageotte – французский анатом и гистолог), отделяются от дурального мешка позади и не сколько выше межпозвоночного диска и затем расходятся вниз и кнаружи к межпозвоночным отверстиям. Окруженные твердой мозговой оболочкой, они проходят в непосредственной близости от дорсальной части межпозвоночного диска.

• дистрофию пульпозного ядра;

• грыжи:

– Шморля,

– дорсальные,

– вентральные,

– латеральные;

• сочетание протрузии и грыжи.

Под дистрофией пульпозного ядра понимается разрушение ядра межпозвоночного диска с его частичным замещением газом. Это состояние связано с преждевременной инволюцией диска. Межпозвоночный диск взрослого, как и суставной хрящ, утрачивает способность к регенерации. Недостаточное питание, происходящее путем диффузии, а также большая нагрузка дисков изза вертикального положения постепенно ведут к процессам их старения. Наиболее типичным признаком дистрофии пульпозного ядра на компьютерных томограммах является “вакуум-феномен” внутри диска: очаги воздушной плотности (от – 850 до – 950 Н) с четкими контурами. При изменении положения тела и нагрузки на позвоночник они не исчезают. Длительное наблюдение за такими больными показывает невозможность значительного уменьшения выраженности “вакуум-феномена”. “Вакуум-феномен” выявляется достаточно часто и не редко сопровождает другие виды дегенеративных изменений межпозвоночных дисков. Однако в случаях грыж дисков, он обусловлен перемещением пульпозного ядра через разрыв в фиброзном кольце.

Клиническое значение дистрофии пульпозного ядра заключается в уменьшении высоты межпозвоночных отверстий. В результате происходит сближение спинальных корешков с верхними суставными отростками нижележащих позвонков и латеральными отделами желтых связок. При гиперплазии указанных структур вероятность компрессии корешка и ганглия в межпозвоночном отверстии возрастает.

В случае протрузии (выпячивание, выступание диска) целостность фиброзного кольца сохраняется. Мы придерживаемся следующей клинико-анатомической классификации протрузий межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника:

дорсальные 6,5%

а) медианные

б) с латерализацией

фораминальные 4,0%

латеральные 3,0%

II. Циркулярные: 85,5%

равномерные 50,0%

циркулярнодорсальные 24,0%

циркулярнофораминальные 11,5%

Следует иметь в виду определенную условность классификации, что связано с реальным многообразием изменений форм межпозвоночных дисков. Так, возможно сочетание нескольких локальных протрузий. Кроме того, форма выпячивания может различаться напоследовательных сканах. Поэтому возможно дальнейшее усовершенствование классификации.

Фораминальная протрузия проявляется в виде выступания диска в сторону межпозвоночного отверстия. При этом отверстие полностью или частично сужается. Формальная картина фораминальных протрузий сходна с дорсальными. Наибольший интерес представляет измерение расстояния между головкой верхнего суставного отростка нижележащего позвонка и телом позвонка, а также толщины латерального сегмента желтой связки. Таким образом определяется основной фактор компрессии. Компрессии корешков способствует также артроз дугоотростчатых суставов. Выделяются три рентгено-морфологические степени этого процесса.

I. Синдром поражения суставных поверхностей.

а) деструкция суставных хрящей в виде субхондрального остеосклероза суставных отростков, сужения или неравномерного расширения внутрисуставной щели;

б) субхондральные эрозии в виде зазубренности и экскаваций кортикальной поверхности сустава.

II. Синдром гиперплазии суставных отростков. Проявляется расширением внутрисуставной щели с потерей конгруэнтности суставных поверхностей, увеличением размеров головок суставных отростков с образованием экзостозов, наличием внутрисуставного “вакуум-феномен.

Синдром морфологической декомпенсации. Определяется в виде кистообразной перестройки костной ткани головок суставных отростков, внутрисуставного “вакуум-феномена”, выраженной неконгруэнтности суставных поверхностей с элементами органического подвывиха, значительного увеличения внутрисуставной щели или признаков анкилозирования. Практика показывает, что клинически наиболее актуален прежде всего артроз второй степени.

Несмотря на большие размеры головок суставных отростков и экзостозов, при третьей степени артроза признаки радикулопатии встречаются реже, клиническая симптоматика выражена меньше. Вероятно, это объясняется приспособительными возможностями спинальных корешков и окружающих костных структур. Остеофиты, исходящие из краев тела позвонка, в отличие от суставных экзостозов, редко приводят к корешковым расстройствам. Это, вероятно, связано с их стационарным взаимоотношением со спинальным ганглием.

Возникновение передних и боковых деформаций межпозвоночного диска обусловлено неравномерностью дегенеративного процесса в нем, а также врожденными дефектами развития фиброзного кольца и передней продольной связки. Нередко указанные изменения в дисках сочетаются с люмбализацией. У большинства обследуемых отмечается выраженный в той или иной степени псевдоспондилолистез. Вероятно, гипермобильность и нестабильность в позвоночно-двигательных сегментах способствуют формированию указанных форм протрузий.

Основным отличием латеральной протрузии являются боковые деформации дисков, в тесном контакте с которыми располагаются спинальные нервы и их передние ветви. Семиотика вентральных протрузий отличается передней деформацией диска. При этом их описание в протоколе исследования представляет только академический интерес. Наиболее частой находкой лучевого обследования являются равномерные циркулярные протрузии. Само определение этого вида протрузий свидетельствует о равномерном дегенеративно-дистрофическом процессе в межпозвоночном диске. Равномерные циркулярные протрузии могут играть весьма существенную роль в возникновении неврологической симптоматики. Равномерная циркулярная протрузия характеризуется горизонтальным круговым выпячиванием диска плотностью от 75 до 105 Н. Размеры протрузии могут варьировать от 3 до 12 мм, неодинаковы во всех отделах, однако разница составляет не более 1 мм. Структура чаще однородна, но нередко имеется краевое обызвествление. Контуры ровные и четкие, а в случаях длительно существующего процесса – менее четкие и фестончатые. Уменьшается объем эпидуральной клетчатки, прилегающей к протрузии. Исходя из практического опыта, рекомендуется особое внимание уделять краевому обызвествлению диска. При прочих равных условиях оно нередко является доминирующим фактором в происхождении неврологических расстройств и определении стороны поражения.

Циркулярнодорсальные протрузии – вторые по частоте выявления после равномерных циркулярных. Этим определением пользуются при описании всех циркулярных протрузий, величина которых максимальна в дорсальном сегменте. На компьютерных томограммах у пациентов с циркулярнодорсальными протрузиями визуализируется деформация межпозвоночного диска во всех направлениях с преобладанием в дорсальном отделе. Виден непосредственный контакт протрузии со спинальными корешками нижележащего уровня. В остальном КТ-семиотика циркулярно-дорсальных протрузий совпадает с равномерными протрузиями. Достаточно распространенны циркулярно-фораминальные протрузии. Так как ширина наружной части латерального канала в норме составляет около 5 мм, то и фораминальная часть протрузии не превышает этой величины. Согласно нашему опыту, двухсторонний характер циркулярнофораминальной протрузии имеет место примерно у 16,0% больных. У 62% пациентов выявляется левосторонняя латерализация процесса, у 22,0% – правосторонняя. На компьютерных томограммах обнаруживается неравномерное циркулярное выбухание межпозвоночного диска с максимальной ее величиной в фораминальном отделе. Так же как и при фораминальных протрузиях, клинически наиболее значимы краевые разрастания тел позвонков в области межпозвоночных отверстий, обызвествление фиброзного кольца, гипертрофия бокового отдела желтой связки и головки верхнего суставного отростка нижележащего позвонка. Грыжи межпозвоночных дисков, за исключением интракорпоральных, образуются вследствие разрыва фиброзного кольца. Чаще пульпозное ядро перемещается в дорсальную сторону. Вначале оно располагается на уровне диска, а затем смещается вдоль позвоночника вниз, реже – вверх.

Нами используется следующая клинико-анатомическая классификация дорсальных грыжмежпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника: медианные (10%), парамедианные (75%), фораминальные (15%). Парамедианные грыжи всегда преобладают, однако доля фораминальных и медианных грыж в различных отделах позвоночника варьирует. В поясничном отделе, по нашим данным, фораминальные грыжи встречаются несколько чаще, чем медианные. Медианные и парамедианные грыжи могут разрывать волокна задней продольной связки. При этом чаще пульпозное ядро огибает ее, внедряясь в эпидуральную жировую клетчатку. На КТ-изображениях грыжи межпозвоночных дисков выглядят как выпячивания неправильной полуовальной формы. Размеры вариабельны. Так, медианные и парамедианные могут выступать в просвет позвоночного канала до 12–15 мм. Размеры фораминальных грыж частично ограничены величиной межпозвоночных отверстий в 5–6 мм. Однако большие фораминальные грыжи выходят за пределы отверстия и превышают 6 мм. Некоторые грыжи выявляются только на уровне межпозвоночного диска. Критериями их отличия от протрузии являются бугристые контуры и высота выпячивания, превышающая треть ширины. Большинство грыж имеют протяженность, превышающую толщину диска. На КТ-изображениях это проявляется наличием аналогичного выпячивания на уровне тела выше и (или) нижележащего позвонка. Недавно возникшие грыжи имеют относительно однородную структуру, плотность 60–80 Н, не всегда четкие контуры, длительно существующие – неоднородную структуру, плотность до 110 Н, с элементами краевого обызвествления плотностью >120 Н, с четкими и фестончатыми краями. К сожалению, попытки отличить выпавшее пульпозное ядро от разорванного фиброзного кольца по плотностным показателям несостоятельны. КТ позволяет определить форму грыжи диска, ширину ее основания, а следовательно, и риск секвестрации. Грыжи каплеобразной формы с узким основанием имеют наибольший риск отделения от диска. Грыжи межпозвоночного диска деформируют эпидуральную жировую клетчатку. Дорсальные грыжи смещают корешки назад и латерально. Пораженный корешок вследствие венозного стаза может быть отечен и утолщен. В то же время вследствие местного воспалительного процесса спинномозговой корешок может быть припаян к грыже диска, тогда его визуализация крайне затруднена. Парамедианные грыжи с сильной латерализацией могут поражать корешки двух соседних гомолатеральных сегментов. При этом выявляется не только смещение корешка Нажотта, но и проникновение грыжи в межпозвоночное отверстие. Поражение гомолатеральных сегментов возможно и при развитии парамедианной грыжи на фоне циркулярной протрузии межпозвоночного диска.

Взаимоотношение фораминальных грыж со спинномозговым корешком менее демонстративно, так как корешок не меняет своего положения. Однако когда грыжа диска визуализируется на уровне верхнего этажа межпозвоночного отверстия, а граница между диском и корешком не определяется, можно достоверно говорить о компрессии последнего.

Дополнительную информацию могут давать сагиттальные и парасагиттальные реконструкции аксиальных изображений. Они убедительно демонстрируют величину и распространенность грыжи, а также взаимоотношение диска со спинальным корешком на его протяжении. Фронтальные реконструкции применяются только для дорсальных грыж и несут меньшую информацию, чем сагиттальные.

Латеральные и вентральные формы грыж межпозвоночных дисков крайне редки и чаще связаны с травмой позвоночника. При этом существенное клиническое значение имеют лишь латеральные грыжи. В редких случаях они способны натягивать спинальные нервы и их передние ветви и вызывать невропатию. КТ-семиотика латеральных и вентральных грыж подобна дорсальным. В данном случае фронтальные реконструкции наиболее информативны и помогают визуализировать контакт латеральных грыж со спинномозговыми нервами. Грыжи часто сочетаются с циркулярными протрузиями межпозвоночных дисков. Фораминальная или парамедианная грыжа, развившаяся на фоне циркулярной протрузии, нередко поражает спинальные корешки двух смежных гомолатеральных сегментов. При КТ определяется неравномерное циркулярное выпячивание диска, которое на уровне тела позвонка становится локальным и имеет неправильную полуовальную форму.

Интракорпоральные грыжи (Шморля)образуются вследствие внедрения пульпозного ядра межпозвоночного диска в губчатое вещество тела позвонка с разрушением его замыкательной пластины. При этом вокруг грыжи образуется зона остеосклероза. Грыжи Шморля свидетельствуют о выраженности дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночном сегменте в целом, однако часто не имеют существенного клинического значения. Тем не менее, не следует забывать о возможном осложнении интракорпоральных грыж – отеке костного мозга позвонка, который сопровождается местным, но нередко достаточно интенсивным болевым синдромом. На КТ-изображениях грыжа Шморля выглядит как очаг в губчатом веществе тела позвонка неправильной округлой формы, прилежащий к замыкательной пластине, различных размеров, относительно однородной структуры, пониженной до 50–60 Н плотности, окруженный ободком шириной 2–3 мм повышенной до 200–300 Н плотности. К сожалению, отек костного мозга позвонка никак не отражается на компьютерных томограммах. Подробное изучение истории болезни обследуемого, его клинической симптоматики и сопоставление этих данных с компьютерными томограммами позволяет в подавляющем большинстве случаев точно установить морфологические причины корешковых расстройств.

А.Ю. Васильев, Н.К. Витько.

Дегенеративно-дистрофические изменения – наиболее часто встречающиеся поражения позвоночника. Большое значение в их распознавании имеют лучевые методы диагностики, среди которых значительную роль продолжает играть рентгеновский, включая обзорную и функциональную рентгенографию, послойную томографию, эпидуро — и миелографию.

Хотя этиопатогенез поясничных радикулопатий является многофакторным, следует отметить первостепенную роль в нем фораминальных (в сторону межпозвоночных отверстий) выпячиваний дисков. Факторами непосредственной компрессии в области межпозвоночных отверстий являются восходящие грыжи дисков, гиперплазированные головки верхних суставных отростков нижележащего позвонка, а также гипертрофированные медиальные отделы желтой связки. Особая роль принадлежит также и артрозу дугоотростчатых суставов.

Дегенеративные изменения межпозвоночных дисков подразделяются на:

• протрузии;

I. Локальные 14,5%

вентральные 1,0%

Локальные протрузии являются следствием неравномерности развития дегенеративных процессов в межпозвоночных дисках. Дорсальная их предрасположенность обусловлена анатомическими предпосылками. Биокинематические процессы в позвоночнике при выполнении свойственных ему функций опоры и движения являются инициирующим фактором деформации дисков в дорсальном направлении. Дорсальная форма локальной протрузии при КТ визуализируется в виде заднего выступания диска на 3–10 мм однородной структуры или с краевыми обызвествлениями, всегда с четкими и ровными контурами. Отклонение вершины протрузии от сагиттальной линии определяет сторону неврологической симптоматики. Плотность протрузии равняется 60–95 Н, что соответствует плотности фиброзного кольца диска. Дополнительно могут выявляться гипертрофия медиального компонента желтой связки до 5–7 мм, грыжи Шморля. Натяжению корешков Нажотта также способствуют обызвествление задней продольной связки, дорсальные экзостозы краев тел позвонков, первичный стеноз позвоночного канала, гипертрофия медиальных отделов желтых связок.

Источник

Лучевая диагностика дегенеративных изменений замыкательных пластинок позвоночника

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Изменения замыкательных пластинок, изменения Modic

• Типы I, II, III изменений замыкательных пластинок

2. Определения:

• Изменения МР-сигнала замыкательных пластинок позвонков, связанные с дегенеративным поражением межпозвонковых дисков:

о Тип I: гипоинтенсивность Т1-сигнала, гиперинтенсивность Т2-сигнала

о Тип II: гиперинтенсивность Т1-сигнала, изоинтенсивность Т2-сигнала

о Тип III: гипоинтенсивность Т1- и Т2-сигнала

б) Визуализация:

1. Общие характеристики дегенеративных изменений замыкательных пластинок позвоночника:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Параллельные друг другу изменения МР-сигнала замыкательных пластинок в сочетании с признаками дегенерации межпозвонковых дисков

• Локализация:

о Наиболее частая локализация — поясничный отдел позвоночника, однако могут наблюдаться на любом уровне

о Наиболее часто-L4-L5, L5-S1

• Размеры:

о Вариабельны: от небольших линейных изменений сигнала до вовлечения практически полностью тела позвонка

• Морфология:

о Линейные изменения, параллельны межпозвонковому диску

2. Рентгенологические данные:

• Рентгенография:

о Ранние изменения не видны, тип III изменений определяется как «дискогенный» склероз замыкательных пластинок

3. КТ при дегенеративных изменений замыкательных пластинок позвоночника:

• Бесконтрастная КТ:

о Ранние изменения не видны, тип III изменений определяется как склероз замыкательных пластинок

4. МРТ при дегенеративных изменений замыкательных пластинок позвоночника:

• Т1-ВИ:

о Тип I: гипоинтенсивные горизонтальные полосы измененного сигнала, захватывающие замыкательные пластинки

о Тип II: гиперинтенсивные полосы

о Тип III: гипоинтенсивные полосы

• Т2-ВИ:

о Тип I: гиперинтенсивные горизонтальные полосы измененного сигнала, захватывающие замыкательные пластинки

о Тип II: изоинтенсивныеили несколько гиперинтенсивные полосы: — Во всех режимах исследования интенсивность сигнала соответствует жировой ткани

о Тип III: гипоинтенсивные горизонтальные полосы измененного сигнала, захватывающие замыкательные пластинки

• Т1-ВИ с КУ:

о Тип I: может отмечаться выраженное усиление сигнала

о Часто сопровождается линейным усилением сигнала межпозвонкового диска

5. Радиоизотопные исследования:

• Костная сцинтиграфия:

о Все дегенеративные поражения межпозвонковых дисков характеризуются неспецифическим усилением захвата изотопа

• ПЭТ:

о Дегенеративные изменения замыкательных пластинок характеризуются снижением метаболизма РФП

о Инфекционные поражение межпозвонковых дисков и спондилиты характеризуются усиленной метаболизацией РФП

о ПЭТ является точным и специфичным методом исследования, позволяющим дифференцировать дегенеративные изменения замыкательных пластинок от инфекционного поражения

• Сцинтиграфия с 67Ga:

о При дегенеративных изменениях замыкательных пластинок не наблюдается усиления захвата изотопа

6. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о МРТ

• Протокол исследования:

о Диагностика и классификация выявленных изменений осуществляется по сагиттальным Т1- и Т2-ВИ

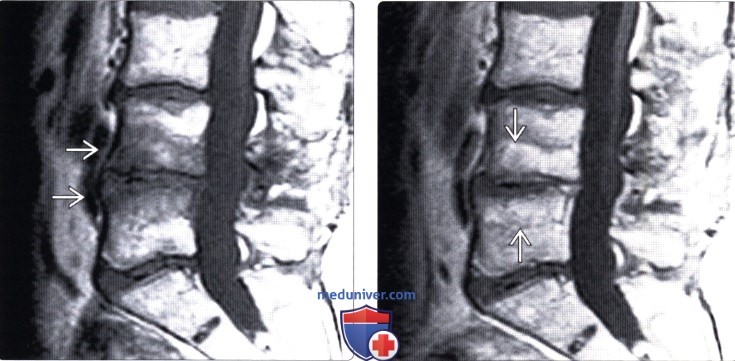

(Слева) Т1-ВИ, сагиттальная проекция: снижение интенсивности сигнала замыкательных пластинок L4-L5 BE и феномен вакуума в области нескольких межпозвонковых дисков, связанные с дегенеративными изменениями. Края замыкательных пластинок, отличающихся низкой интенсивностью сигнала, выглядят интактными.

(Справа) Т1-ВИ, сагиттальный срез с КУ: выраженное усиление сигнала при I типе изменений замыкательных пластинок L4-L5. Легкое линейное усиление сигнала, распространяющееся кзади до фиброзного кольца, видно и в области самого диска и связано с его дегенеративным поражением.

в) Дифференциальная диагностика дегенеративных изменений замыкательных пластинок позвоночника:

1. Инфекция межтелового пространства:

• Снижение интенсивности сигнала пораженных замыкательных пластинок, напоминающее дегенеративные изменения I типа

• Деструкция замыкательных пластинок

• Гиперинтенсивный Т2-сигнал межпозвонкового диска

• Признаки флегмоны/абсцесса паравертебральных тканей или эпидурального пространства

2. Ложный сустав/несращение:

• Снижение интенсивности сигнала пораженных замыкательных пластинок, напоминающее дегенеративные изменения I типа

• Изменение контуров замыкательных пластинок

3. Диализная спондилоартропатия:

• Снижение интенсивности сигнала пораженных замыкательных пластинок в Т1-режиме, напоминающее неспецифическое инфекционное поражение межпозвонкового диска

4. Серонегативная спондилоартропатия:

• Воспалительные изменения замыкательных пластинок (очаги Андерсона) могут напоминать дегенеративные изменения замыкательных пластинок I типа

• Типично заострение краев тел позвонков, придающее им форму прямоугольника

• Поздние изменения, характерные для формирования спонтанного блока между телами и задними элементами позвонков

5. Метастатическое поражение:

• Фокальное снижение интенсивности Т1-сигнала в сочетании с костной деструкцией и ± эпидуральным распространением патологического процесса

• Участки низкого сигнала не параллельны замыкательным пластинками, как при I типе дегенеративных изменений замыкательных пластинок

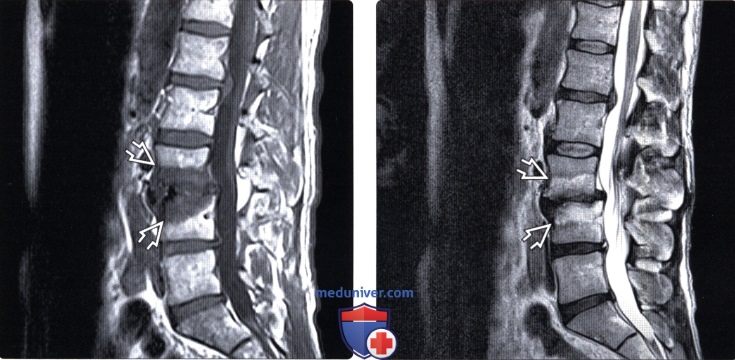

(Слева) Т1-ВИ, сагиттальный срез: признаки агрессивного I типа изменений замыкательных пластинок L3-L4 с формированием на этом уровне антелистеза 1 степени, снижением высоты межтелового пространства, изменением формы замыкательных пластинок и гипоинтенсивным сигналом костного мозга прилежащих участков тел позвонков. Обратите внимание на отсутствие признаков костной деструкции и увеличения объема паравертебральных тканей, которые позволили бы предположить инфекционную природу изменений.

(Справа) Т2-ВИ: деформация замыкательных пластинок, истончение межпозвонкового диска и гиперинтенсивность сигнала тела позвонков. Выраженные изменения замыкательных пластинок напоминают инфекционное поражение. Для исключения инфекционного процесса необходимо сопоставить выявленные изменения с клинической картиной либо может понадобиться биопсия.

г) Патология:

1. Общие характеристики дегенеративных изменений замыкательных пластинок позвоночника:

• Этиология:

о Неизвестна:

— Тип I: вероятно является отражением быстро развивающейся дегенерации межпозвонкового диска:

Наблюдается в 30% обработанных химопапаином дисков (хорошая модель острого дегенеративного поражения диска)

— Тип II: вероятно является отражением хронического дегенеративного поражения межпозвонкового диска

— Тип III: вероятно является отражением хронического дегенеративного поражения межпозвонкового диска

— Возможной обсуждаемой причиной является вялотекущий инфекционный процесс (вызванный бактериями рода Propionibacterium)

• Генетика:

о Существуют указания на связь с полиморфизмом локуса гена, кодирующего структуру интерлейкина-1

• Дегенерация диска:

о Снижение высоты диска

о Снижение интенсивности сигнала тканей диска в режиме Т2

• Замещение нормального кроветворного костного мозга:

о Тип I: фиброзно-сосудистая перестройка костного мозга

о Тип II: жировая перестройка костного мозга

о Тип III: замещение костного мозга склерозированной костной тканью с сохранением остаточных островков кроветворения

2. Подразделения на стадии, степени и классификация:

• Надежной и хорошо воспроизводимой классификацией считается подразделение изменений на I, II и III типы:

о Эта классификация является общепринятой

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Дегенерация межпозвонкового диска со снижением его гидрофильности, костная эбурнеация замыкательных пластинок

4. Микроскопия:

• Тип I: веретеновидные клетки, капилляры (хорошо васкуляризированная фиброзная ткань) с большим объемом интерстициального компонента, утолщенные костные трабекулы с очагами новообразования костной ткани

• Тип II: жировые клетки, хорошо выраженные костные трабекулы с очагами новообразования костной ткани (грубоволокнистая кость)

• Тип III: плотная грубоволокнистая кость

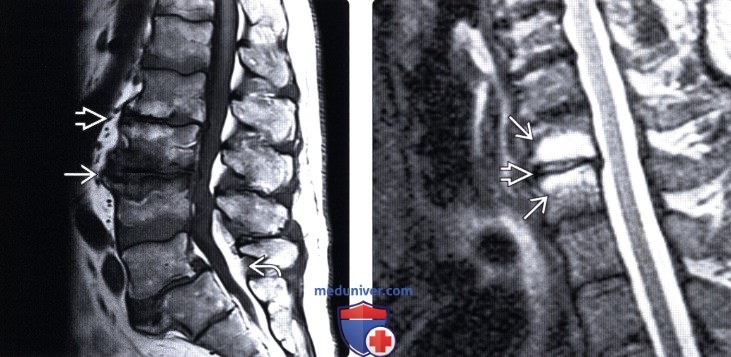

(Слева) Т1-ВИ, сагиттальная проекция: изменения замыкательных пластинок III типа на уровне L3-L4 и II типа на уровне L2-L3. На уровне L5-S1 имеет место спондилолиз и спондилолистез.

(Справа) Т2-ВИ, сагиттальный срез: изменения I типа замыкательных пластинок на уровне С5-С6. Сигнал межпозвонкового диска на этом уровне также несколько усилен в связи с его дегенерацией и расслоением. Изменений паравертебральных мягких тканей не видно.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина дегенеративных изменений замыкательных пластинок позвоночника:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Роль изменений замыкательных пластинок в развитии болевого синдрома в спине остается предметом дебатов

о Неспецифическая боль в шее или спине

о Взаимосвязь между I типом изменений замыкательных пластинок и болью в нижней части спины (дискогенный болевой синдром) не доказана:

— В ряде исследований не удалось установить значимой корреляции между болевым синдромом, провоцируемым дискографией, и наличием изменений замыкательных пластинок

— Некоторые исследователи предполагают, что I и II типы изменений замыкательных пластинок обладают высокой специфичностью (> 90%), но низкой чувствительностью в отношении дискогенного болевого синдрома в области поясничного отдела позвоночника

— В некоторых исследованиях отмечается наличие корреляции болевого синдрома с I типом изменений (>70%) и практически отсутствие таковой со II типом (10%)

— Изменения I типа связаны с высокой частой положительных результатов исследования при последующей дискографии

о II тип изменений может наблюдаться в случаях более стабильных дисковертебральных сегментов

Нередко его наблюдают после успешно выполненного сегментарного спондилодеза

о Длительная антибактериальная терапия (плацебо-контролируемое исследование) значительно более эффективна влечении хронического болевого синдрома в нижней части спины, сопровождающегося изменениями Modic I, чем плацебо

• Внешний вид пациента:

о Болевой синдром в нижней части спины без выраженного корешкового компонента

2. Демография:

• Возраст:

о Взрослые

• Пол:

о М=Ж

• Эпидемиология:

о Взрослые пациенты с признаками дегенеративного поражения межпозвонковых дисков

о Тип I: диагностируется у 4% пациентов, проходящих МРТ по поводу заболеваний межпозвонковых дисков

о Тип II: диагностируется у 16% пациентов, проходящих МРТ по поводу заболеваний межпозвонковых дисков

о Тип III: наименее распространенный (около 1 %):

— Возможны изменения смешанного характера (I/II и II/III)

3. Течение заболевания и прогноз:

• Течение заболевания достаточно вариабельно:

о I тип изменений в течение нескольких месяцев или лет может трансформироваться во II тип

о II тип характеризуются более стабильным течением:

— До 14% изменений II типа в течение трех лет также могут подвергаться трансформации

4. Лечение дегенеративных изменений замыкательных пластинок позвоночника:

• Варианты, риски, осложнения:

о Дегенеративные изменения замыкательных пластинок могут существовать бессимптомно

о Роль этих изменений при постановке показаний к оперативному лечению (спондилодезу) остается предметом дебатов

о Изменения замыкательных пластинок предложены как один из критериев при определении показаний к спондилодезу по поводу дискогенного болевого синдрома

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• При усилении сигнала межпозвонкового диска в Т2-режиме думайте в первую очередь об инфекционном поражении

• Дегенеративные изменения дисков также могут характеризоваться усилением сигнала в Т2-режиме, что связано с дефектами и расщелинами в толще дисков

2. Советы по интерпретации изображений:

• Отличить друг от друга ранние признаки инфекционного поражения межтелового пространства и тяжелых изменений замыкательных пластинок I типа бывает сложно или даже невозможно вовсе

• Для дегенеративных изменений замыкательных пластинок не характерно контрастное усиление сигнала паравертебральных мягких тканей, что нередко можно наблюдать при инфекционном поражении

• Для более четкой визуализации паравертебральных мягких тканей используйте постконтрастные аксиальные Т1-ВИ в режиме подавления сигнала жировой ткани

ж) Список использованной литературы:

1. Albert НВ et al: Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J. 22(4):697-707, 2013

2. Luoma К et al: Relationship of Modic type 1 change with disc degeneration: a prospective MRI study. Skeletal Radiol. 38(3):237-44, 2009

3. Thompson KJ et al: Modic changes on MR images as studied with provocative diskography: clinical relevance — a retrospective study of 2457 disks. Radiology. 250(3):849-55, 2009

4. Jensen TS et al: Vertebral endplate signal changes (Modic change): a systematic literature review of prevalence and association with non-specific low back pain. EurSpineJ. 17(11): 1407-22, 2008

5. Rahme R et al: The modic vertebral endplate and marrow changes: pathologic significance and relation to low back pain and segmental instability of the lumbar spine. AJNR Am J Neuroradiol. 29(5):838-42, 2008

6. Zhang YH et al: Modic changes: a systematic review of the literature. Eur Spine J. 17(10):1289-99, 2008

7. Modic MT et al: Lumbar degenerative disk disease. Radiology. 245(1):43-61, 2007

8. Stumpe KD et al: FDG positron emission tomography for differentiation of degenerative and infectious endplate abnormalities in the lumbar spine detected on MR imaging. AJR Am J Roentgenol. 179(5): 1151-7, 2002

9. Weishaupt D et al: Painful lumbar disk derangement: relevance of endplate abnormalities at MR imaging. Radiology. 218(2):420—7, 2001

10. Braithwaite I et al: Vertebral end-plate (Modic) changes on lumbar spine MRI: correlation with pain reproduction at lumbar discography. Eur Spine J. 7(5):363-8, 1998

11. Ross JS et al: Assessment of extradural degenerative disease with Gd-DTPA-en-hanced MR imaging: correlation with surgical and pathologic findings. AJNR Am J Neuroradiol. 10(6): 1243-9, 1989

12. Modic MT et al: Degenerative disk disease: assessment of changes in vertebral body marrow with MR imaging. Radiology. 166(1 Pt 1): 193—9, 1988

— Также рекомендуем «Рентгенограмма, КТ дегенеративных изменений краниовертебрального сочленения»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 8.8.2019

Источник