Методы диагностики при травмах позвоночника

Позвоночник называют «несущей конструкцией» человеческого тела. Он является опорой для всего скелета, отвечает за двигательные функции, защищает спинной мозг. Поэтому очень важно, чтобы позвоночник был в норме. Узнать о его состоянии помогут современные методы диагностики.

Методы диагностики патологий позвоночника

К сожалению, далеко не все могут похвастать здоровым позвоночником – в той или иной степени его заболеваниями страдает более 80% трудоспособного населения планеты. Среди «спинных» болезней наиболее распространенными являются остеохондроз, сколиоз, радикулит, грыжа межпозвоночного диска.

Заболевания позвоночника развиваются постепенно и дают о себе знать резкими болями, когда болезнь уже прогрессирует, поэтому очень важно следить за состоянием позвоночника. Для этого рекомендуется периодически осуществлять его диагностику.

На сегодняшний день существует множество методов обследования позвоночника. Поговорим о них подробнее.

-

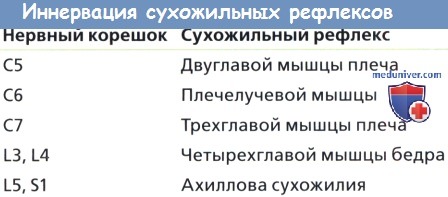

Неврологическое исследование

– самое простое и древнее. Оно обычно проводится на первичном осмотре. С помощью специального молоточка врач проверяет рефлексы, что дает общее представление о состоянии пациента. -

Электромиография

– исследование мышечной активности при помощи электрических импульсов. Этот метод позволяет конкретизировать болезни позвоночника. В ходе процедуры в мышцы вводятся тонкие иглы, через которые подается электрический сигнал. -

Электронейрография

– метод, позволяющий с помощью электричества оценить состояние периферических нервов. Обследование осуществляется путем прикрепления к телу пациента электродов. -

Ультразвуковая допплерография

– метод волновой диагностики, дающий представление о кровотоке в позвоночнике. -

Денситометрия

– рентгенологическое исследование костной ткани, показывающее ее плотность. -

Рентгенотомография

– метод диагностики, базирующийся на анализе снимков отделов позвоночника, позволяющих увидеть объемные структуры спинного мозга и позвоночника. -

Спондило(уро)графия

– метод лучевой диагностики позвоночника, сочетающий спондилографию (рентген позвоночника без контрастирования) с контрастированием мочевыводящих путей. Этот метод обычно применяют при осуществлении диагностики позвоночника у детей с врожденной патологией позвонков и одновременным подозрением на аномалии мочевыводящей системы. -

Миело(томо)графия

– обследование позвоночного канала, предусматривающее введение контрастных веществ в субарахноидальное пространство (полость между мягкой и паутинной мозговой оболочкой спинного и головного мозга). Это позволяет визуализировать спинной мозг и определить проходимость субарахноидального пространства. -

Эхоспондилография (ЭСГ)

– метод исследования позвоночника с помощью ультразвука. ЭСГ используют в диагностировании пороков пренатального развития позвоночника. -

Эпидурография

– рентгенологическая диагностика позвоночника с введением в эпидуральное пространство (пространство снаружи мозгового канала) при помощи прокалывания ткани водорастворимых контрастных веществ. Метод позволяет увидеть дегенеративные процессы в позвоночнике. -

Веноспондилография (ВСГ)

– еще один метод контрастной рентгенографии, позволяющий оценить состояние сосудов вокруг спинного мозга. При проведении ВСГ контрастное вещество вводится в губчатую ткань остистого отростка позвонка. -

Радиоизотопное сканирование скелета

– метод диагностики болезней позвоночника, позволяющий определить активность метаболических процессов в костной ткани. Обследование осуществляется путем регистрации накопления остеотропного радиофармпрепарата. Метод дает возможность обнаружить костные очаги с повышенным метаболизмом – опухоли, воспаления. -

Дискография

– контрастное обследование межпозвоночного диска. Метод применяется при полисегментарных дископатиях для определения сегмента, ставшего причиной болевого синдрома.

Однако чаще всего для диагностики заболеваний позвоночника доктора назначают рентгенографию, компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). С помощью этих методов можно диагностировать травмы, дегенеративные состояния позвоночника, наблюдать динамику лечения. Поговорим о них более подробно.

Полезные советы

Остеохондроз – слово знакомо, увы, даже юным пациентам. Это одно из самых распространенных заболеваний позвоночника, вызванное дегенеративными процессами в хрящевой ткани межпозвоночных дисков и сопровождаемое сильной болью. Вот что советуют доктора для профилактики этого недуга:

- Больше двигайтесь и занимайтесь физкультурой: делайте зарядку, плавайте, ездите на велосипеде, катайтесь на лыжах, совершайте пешие прогулки.

- Не носите тяжести, избегайте больших физических нагрузок на позвоночник.

- Одевайтесь по погоде: переохлаждение плохо сказывается на здоровье позвоночника.

- Следите за своим весом: избыточные килограммы дают серьезную нагрузку на позвоночник.

- Старайтесь разнообразить пищу, употреблять больше витаминов и микроэлементов и, конечно, не забывайте про кальций, содержащийся в большом количестве, например, в молочных продуктах.

Рентгенография

С помощью рентгеновских лучей производится базовое обследование позвоночника. Пациент лежит при этом на кушетке, снимки делаются в двух проекциях с помощью специального аппарата, позволяющего максимально захватить весь позвоночник. Современное оборудование позволяет сделать 10-кратное увеличение изображения на снимке.

Рентгенография дает возможность оценить позвоночник: состояние паравертебральных тканей, размеры позвоночного канала и патологической ротации позвонков, величину деформации позвоночника.

Процедура длится 3-5 минут и не требует специальной подготовки. Результат и медицинское заключение могут быть готовы в течение 30 минут. Частота проведения рентгенографии устанавливается лечащим врачом. В профилактических целях рентген позвоночника достаточно делать один раз в год. Данная процедура не наносит вреда здоровью, но минимальное облачение все же имеет место, поэтому рентген не рекомендуется делать беременным женщинам.

Средняя стоимость рентгенологического обследования одного отдела позвоночника в частных клиниках Москвы в среднем составляет 2000 рублей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Данный метод отличается высокой информативностью и представляет собой обследование позвоночника с помощью электромагнитного излучения. Самые современные томографы имеют открытый контур, то есть пациент не помещается в закрытую тубу, а значит, такое обследование могут проходить люди, страдающие клаустрофобией. Кроме того, метод не предполагает воздействия на организм ионизирующего излучения, следовательно, обследование безвредно.

МРТ обычно назначается, если у пациента наблюдаются частые головные боли и головокружения неизвестного происхождения, имеются травмы позвоночника, боли в спине, выявленные заболевания позвоночника, например, грыжи.

Противопоказанием к проведению МРТ является наличие кардиостимуляторов, сосудистых клипс, ферромагнитных имплантов, металлокерамических зубных протезов, любых электронных устройств в теле. При проведении процедуры на пациенте не должно быть металлических украшений, женщинам следует приходить на обследование без макияжа, так как в составе косметики могут быть частицы металлов.

Процедура длится 20-30 минут. Пациент располагается на удобной кушетке. Его главная задача – лежать неподвижно, от этого зависит точность результатов. Специально запрограммированный томограф выполняет ряд снимков с различных ракурсов. Результаты сразу же видны на мониторе, их можно сохранить на цифровых носителях, а при необходимости – распечатать.

Особой подготовки МРТ не требует, частота проведения процедуры определяется лечащим врачом.

Стоимость МРТ-обследования одного отдела позвоночника в частных клиниках Москвы начинается от 5000 рублей.

Компьютерная томография (КТ)

Это обследование предполагает использование рентгеновских лучей. В отличие от традиционного рентгена исследование позволяет получить послойное изображение тканей, конкретизировать степень поражения костных и хрящевых структур в позвоночном канале. Показанием к КТ являются травмы, боли в спине, грыжи межпозвоночных дисков, мониторинг состояния позвоночника до и после операции, выявление различных опухолей и воспалений.

Как и при МРТ, пациент должен лежать неподвижно на кушетке, все движения вокруг него делают излучатель и датчик, а компьютер фиксирует результаты. Длительность исследования редко превышает 15-20 минут. Заключение можно получить сразу же после процедуры. Специальной подготовки перед обследованием не требуется, частоту его проведения определяет врач. Беременным женщинам данный метод диагностики не рекомендуется из-за воздействия Х-лучей.

Средняя стоимость КТ одного отдела позвоночника в частных клиниках – от 4 000 рублей.

Какой вид диагностики заболеваний позвоночного столба выбрать?

Все существующие методы обследования позвоночника позволяют доктору поставить диагноз. Однако КТ и МРТ, в отличие от рентгенографии, дают более детальную клиническую картину, отображая множество нюансов, которых не дает обычный рентгеновский снимок. Поэтому при серьезных проблемах с позвоночником лучше отдать предпочтение этим методам обследования. Если же сравнивать информативность КТ и МРТ, то первый метод для изучения позвоночника врачи считают более точным. МРТ же незаменима при исследовании состояния хрящей, например, при диагностировании межпозвоночной грыжи. С точки зрения безопасности КТ проигрывает абсолютно безвредной МРТ. Однако, справедливости ради, следует сказать, что в современных компьютерных томографах доза облучения кране незначительна.

Источник

Диагностика и ведение пациента находятся в тесной связи; неправильные действия и обследования могут привести к необратимым изменениям и ухудшить прогноз.

а) Начальное ведение при травме позвоночника. Четкое соблюдение протокола реанимации (контроль проходимости дыхательных путей, дыхания, кровообращения, функции спинного мозга, наличия кровотечения) заменило оценку повреждения позвоночника. Вторичное повреждение спинного мозга будет минимальным при адекватных оксигенации, вентиляции и кровообращении.

Основной принцип: если у пациента с травмой имеется даже незначительный риск повреждения позвоночника, позвоночник должен быть иммобилизирован до окончания реанимационных мероприятий, выявления и лечения других жизнеугрожающих состояний. Иммобилизация не проводится только если повреждение позвоночника было исключено при клиническом и рентгенологическом обследовании.

б) Способы временной иммобилизации позвоночника:

— Иммобилизация шейного отдела позвоночника. «In-line» иммобилизация: удержание головы и шейного отдела позвоночника в нейтральном положении.

— Четырехкомпонентная иммобилизация позвоночника. Проводится путем наложения щита, мешков с песком, повязки на лоб, и полужесткого воротника. Так как дети имеют относительно выступающий затылок, нужно удостовериться, что шея не согнута: под плечи иногда бывает нужно положить что-то мягкое.

Грудопоясничный отдел: пациента следует транспортировать без сгибания или вращения в грудо-поясничном отделе. Крайне полезны ковшовые носилки и спинальный щит; однако у парализованных пациентов резко возрастает риск пролежней, поэтому необходимо подложить что-нибудь мягкое и уложить на специальный матрас при первой возможности.

Если пациент транспортирован на ковшовых носилках или щит-носилках, или необходимо обследовать область спины, следует использовать технику «перекатывания».

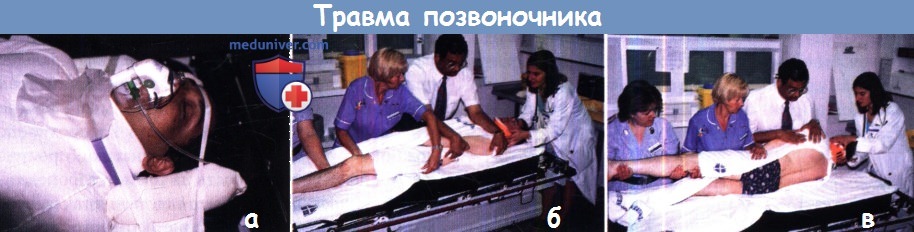

Травмы позвоночника: первоначальное ведение:

(а) Четырехкомпонентная иммобилизация: пациента кладут на щит,

голову фиксируют мешками с песком и удерживают повязкой на лоб, накладывают полужесткий воротник.

(б,в) Техника «перекатывания» для обследования спины.

в) Анамнез. Высокая клиническая настороженность необходима всегда; сбор анамнеза является ключевым этапом. Каждый пациент с тупой травмой выше уровня ключиц, ЧМТ или потерей сознания должен рассматриваться как пациент с повреждением шейного отдела позвоночника, пока не доказано обратное. У каждого пациента, имеющего в анамнезе падение с высоты или высокороскоростную травму, нужно подозревать травму грудно-поясничного отдела позвоночника.

Чтобы подстраховаться, следует подозревать перелом позвоночника у всех пациентов с множественными травмами. Подозревать перелом следует также при небольших повреждениях, если они сопровождаются болями в шее или спине, или неврологическими нарушениями в конечностях.

г) Осмотр при травме шейного отдела позвоночника. Пациент может поддерживать голову двумя руками — предупреждающий знак для врача быть крайне осторожным! Всю голову тщательно осматривают на предмет синяков или поверхностных ран, которые могут указывать на непрямую травму шейного отдела позвоночника. Шею осматривают на наличие деформаций, синяков или проникающих ранений.

Кости и мягкие ткани шеи аккуратно пальпируют для выявления болезненности и зон напряжения, а также увеличенных промежутков между остистыми отростками, что может указывать на нестабильность травмы из-за повреждения задней колонны.

Необходимо также осмотреть задний отдел шеи, однако в течение всего обследования шейный отдел позвоночника должен быть неподвижен из-за риска повреждения спинного мозга при нестабильном переломе.

д) Осмотр при травме спины. Пациента «перекатывают» (т.е. переворачивают «единым целым»), чтобы избежать движений в позвоночнике. Спину осматривают на предмет деформаций, проникающих ранений, гематом или кровоподтеков. Кости и мягкие ткани пальпируют, опять же, обращая особое внимание на межостистые пространства. Гематома, щели или ступенеобразная деформация могут указывать на нестабильный перелом.

е) Шок при травме позвоночника. Первичное обследование тяжелораненого пациента рассмотрено в отдельных статьях на сайте — рекомендуем пользоваться формой поиска выше. В первую очередь при реанимационных мероприятиях на госпитальном этапе выполняется алгоритм АВС. У пациентов с травмой позвоночника встречается шок трех типов:

Гиповолемический шок: следует заподозрить при тахикардии, снижении периферического кровообращения и, на поздних стадиях, гипотензии.

Нейрогенный шок: указывает на поражение симпатических проводящих путей спинного мозга; периферические сосуды расширяются, что приводит к гипотензии, а сердце, в отсутствии симпатической иннервации, не отвечает на это увеличением частоты сокращений. Сочетание параличей, теплых и хорошо перфузируемых периферических тканей, брадикардии и гипотензии, а также низкого диастолического артериального давления указывает на нейрогенный шок. Избыточное введение жидкости может привести к отеку легких; требуется назначение атропина и вазопрессоров.

«Спинальный шок» возникает при временном поражении спинного мозга в результате травмы. Нарушение функций может возникать также в отделах спинного мозга без органического повреждения. Ниже уровня поражения отмечается гипотония мышц, отсутствие рефлексов и потеря чувствительности. Шок редко продолжается более 48 часов, и в этот период сложно сказать, обратимы ли неврологические нарушения.

После выпадения первичных рефлексов (анального рефлекса «подмигивания» и бульбокавернозного рефлекса), их восстановление обычно не говорит об окончании «спинального шока»; со временем отмечается некоторое уменьшение неврологической симптоматики.

Травмы позвоночника: подозрительные симптомы. Первые проявления имеютзначение.

(а) При выраженных синяках на лице всегда подозревайте травму вследствие переразгибания шеи.

(б) Кровоподтеки в области поясницы позволяют заподозрить перелом поясничных позвонков.

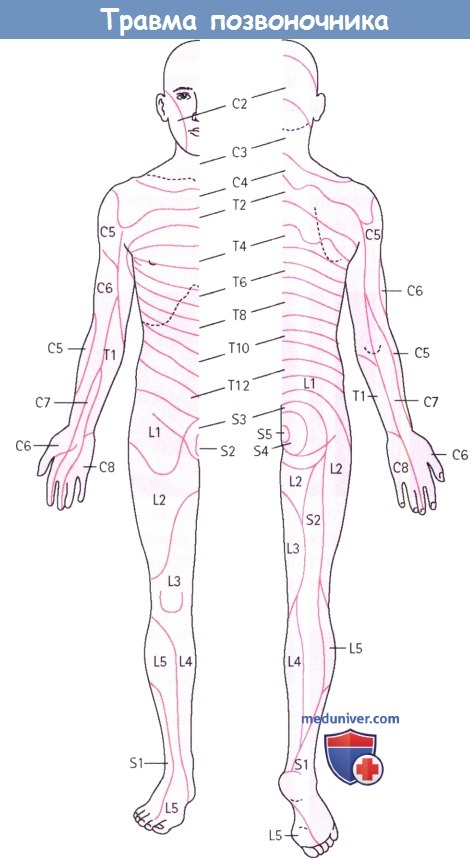

ж) Неврологическое обследование при травме позвоночника. Полное неврологическое обследование проводится всем пациентам; в течение нескольких первых дней его следует повторить несколько раз. Исследуются все дерматомы, миотомы и рефлексы.

Исследование проводящих путей спинного мозга: тестируются кортико-спинальный тракт (заднелатеральные отделы спинного мозга, ипсилатеральные двигательные волокна), спиноталамический тракт (переднелатеральный отдел спинного мозга, болевая и температурная чувствительность на противоположной стороне), а также задние канатики (проприоцептивная чувствительность на той же стороне).

Интактность крестцового сплетения также необходимо исследовать. Сохранение активного сгибания большого пальца стопы, активное сжимание заднего прохода (при пальцевом исследовании), сохраненная перианальная чувствительность говорят, скорее, о частичном, чем о полном поражении. В дальнейшем возможно восстановление функций.

Пациент без сознания сложен для обследования; следует предполагать у него травму спинного мозга, пока не доказано обратное. На поражение спинного мозга указывают падение с высоты или высокоскоростная травма в анамнезе, ЧМТ, диафрагмальное дыхание, гипотония анального сфинктера, гипотензия в сочетании с брадикардией, ответная реакция на боль выше, но не ниже уровня ключицы.

Травмы позвоночника: неврологическое обследование.

Дерматомы, иннервируемые спинномозговыми сегментами.

щ) Методы обследования при травме позвоночника:

— Рентгенографическое исследование позвоночника показано всем пострадавшим, жалующимся на боль или скованность в шее или затылке или на периферические парестезии, всем пациентам с ЧМТ или тяжелыми травмами лица (шейный отдел позвоночника), пациентам с переломами ребер или значительными синяками от ремня безопасности (грудной отдел позвоночника), и больным с тяжелыми травмами живота и таза (грудо-поясничный отдел). Исследование выполняется в рамках второго диагностического этапа.

— Пострадавшим без сознания следует выполнить рентгенографию как этап стандартного диагностического поиска.

— У пожилых, и пациентов с диагностированными заболеваниями позвоночника (например, с анкилозирующим спондилоартритом), могут возникать переломы при сравнительно нетяжелых травмах. — Рентгенография позвоночника должна быть выполнена даже при отсутствии боли.

— Боль часто плохо локализованная; снимки должны включать несколько сегментов выше и ниже болезненного участка.

— Рентгенография должна сопровождаться минимумом движений и манипуляций над пациентом. Не следует пытаться сделать снимки в согнутом и разогнутом положении при первоначальном исследовании.

— Для исследования «проблемных» участков, таких как верхние шейные позвонки, шейно-грудное сочленение, верхние грудные сегменты, которые часто скрыты плечевыми костями и ребрами, может потребоваться проведение аналоговой томографии,

Рентгенография: одного обзорного снимка может быть недостаточно, чтобы выяснить истинную ситуацию.

(а) На этой рентгенограмме виден перелом, но потребовалось проведение КТ (б)

для обнаружения крупного фрагмента, смещенного в спинномозговой канал.

— КТ или МРТ. Переломы зубовидного отростка также обычно лучше визуализируются на аксиальных томограммах, чем при КТ.

— Дополнительно к снимкам в переднезадней и боковой проекциях выполняются снимки «с открытым ртом», необходимые для визуализации двух верхних шейных позвонков, а также снимки в косой проекции, для оценки шейного и грудно-поясничного отделов.

— КТ — лучший метод выявления структурных нарушений отдельных позвонков и смещения костных фрагментов в позвоночный канал. Обзорная КТ планово выполняется во многих центрах; недостатком такой практики является высокая доза облучения.

— МРТ — метод выбора для визуализации межпозвонковых дисков, желтой связки и невральных структур, и показан всем пациентам с неврологическими симптомами и нуждающимся в оперативном вмешательстве.

— КТ-миелография с интратекальным контрастированием дает информацию о размерах позвоночного канала, вклинении костных отломков или межпозвонкового диска, разрыве корешков. Это исследование было почти полностью вытеснено МРТ.

— Трехмерная реконструкция КТ-изображений позволяет выявить определенные типы переломов. При спиральной КТ создаются снимки высокого разрешения и, по возможности, облегчается выявление переломов зубовидного отростка.

— Помните, что повреждение позвоночника может возникнуть более чем в одном месте.

— Не опирайтесь на снимки плохого качества.

— Проконсультируйтесь с рентгенологом.

— Читать далее «Советы по лечению травм позвоночника»

Оглавление темы «Травмы позвоночника.»:

- Советы по лечению ожогов и обморожений кисти

- Механизмы травм позвоночника

- Алгоритм обследования при травме позвоночника

- Советы по лечению травм позвоночника

- Способы лечения травм шейного отдела позвоночника

- Способы лечения травм грудного и поясничного отделов позвоночника

Источник