Некроз грудного отдела позвоночника

Болезнь Кальве — это редко встречающееся заболевание позвоночника, в основе которого лежит асептический (неинфекционный) некроз тела одного или двух находящихся в позвоночном столбе позвонков. Протекает с увеличивающимся болевым синдромом в области пораженного некротическим процессом позвонка. Характерно выпячивание остистого отростка пораженного позвонка, его болезненность при пальпации, напряжение паравертебральных мышц и ограничение подвижности позвоночника в этой области. Диагностируется по данным рентгенографии, КТ или МСКТ позвоночника. Основу лечения болезни Кальве составляет консервативная методика (ЛФК, массаж, специальный режим), при ее неэффективности проводится оперативное лечение.

МКБ-10

M93.8 Другие уточненные остеохондропатии

Общие сведения

Болезнь Кальве (остеохондропатия тела позвонка, платиспондилия) носит свое название в память о впервые описавшем ее в 1925 году ученом. Наряду с болезнью Келера, болезнью Шляттера и болезнью Тиманна относится к группе заболеваний, именуемых остеохондропатиями. Болезнь Кальве наблюдается среди детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет, но наиболее часто у мальчиков в период от 4 до 7 лет. В наибольшем числе случаев протекает с поражением грудного позвонка, находящегося в самой высокой точке грудного кифоза и несущего самую большую нагрузку. Гораздо реже встречается асептический некроз позвонка в поясничном отделе. В отдельных случаях болезнь Кальве сопровождается некрозом сразу двух позвонков, как правило, расположенных рядом или через один здоровый позвонок.

Болезнь Кальве

Причины

До настоящего времени в травматологии и ортопедии нет ясного представления о причинах, вызывающих болезнь Кальве. Среди факторов, которые наиболее вероятно лежат в ее основе, называют наследственную предрасположенность, в результате которой в «слабом» от рождения позвонке под воздействием физических нагрузок начинают происходить патологические изменения. Ряд авторов считает, что болезнь Кальве развивается как следствие локального нарушения кровоснабжения костной ткани отдельного взятого позвонка.

Патогенез

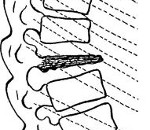

Характеризующие болезнь Кальве некротические процессы, происходящие в теле позвонка, приводят к нарушению его прочной костной структуры. В результате под воздействием давления со стороны смежных позвонков он уплощается, а примыкающие к нему межпозвоночные диски утолщаются. Эти изменения отчетливо видны на рентгенограммах пораженного отдела позвоночника. Со временем в некротизирующемся позвонке происходит глубокая перестройка и начинается процесс восстановления костной структуры. Болезнь Кальве длится несколько лет. У перенесших ее пациентов наблюдается остаточные явления в виде незначительного снижения высоты позвонка и его легкой клиновидной деформации. В зрелом возрасте у них происходит ранее развитие остеохондроза в смежных с измененным позвонком межпозвоночных дисках.

Симптомы болезни Кальве

Патология обычно имеет малозаметное начало, которое в отдельных случаях может сопровождаться подъемом температуры от 37,2 до 38 °С. Основной жалобой пациентов, имеющих болезнь Кальве, является боль в спине. Болевой синдром может носить периодический характер. Зачастую он сопровождается иррадиацией боли в нижние конечности. Как правило, боль уменьшается и даже полностью исчезает в положении лежа и увеличивает свою интенсивность при физической нагрузке. Локализация боли соответствует области расположения пораженного позвонка. Усиление боли при физической активности приводит к тому, что имеющие болезнь Кальве дети избегают игр и прогулок, становятся малоподвижными и предпочитают лежать.

При осмотре в области пораженного позвонка обращает на себя внимание небольшое пуговчатое выпячивание его остистого отростка. Ощупывание и перкуссия в области некротизирующегося позвонка приводят к усилению болевого синдрома. Пальпация мышц в этой области выявляет их избыточное напряжение. Подвижность позвоночного столба в пораженной области ограничена. Во-первых это связано с выраженной болезненностью при движениях, а во-вторых обусловлено ограничивающим свободные движения мышечным напряжением. Следует отметить, что четкой корреляции между выраженностью симптоматики и степенью деструкции позвонка при болезни Кальве не наблюдается.

Диагностика

В некоторых случаях болезнь Кальве становится для травматолога-ортопеда или вертебролога случайной находкой, обнаруженной на рентгенограмме позвоночника. В диагностическом смысле рентгенография позвоночника наиболее информативна, если она проведена в боковой проекции. Для более детального изучения происходящих в позвонке изменений и с целью дифференциальной диагностики болезни Кальве пациента дополнительно обследуют при помощи МСКТ или КТ позвоночника.

В начале заболевания на снимках выявляется утолщение замыкательных пластинок и остеопороз центрального отдела тела измененного позвонка. Дальнейшее прогрессирование асептического некроза приводит к уменьшению высоты пораженного позвонка в среднем до ¼ его высоты в здоровом состоянии. При этом отмечается увеличение толщины межпозвоночных дисков, сверху и снизу примыкающих к неркотизирующемуся позвонку. Тело измененного позвонка больше сдавлено в переднем отделе, что выглядит на рентгенограмме как небольшая клиновидная деформация. Ширина его увеличена так, что тело позвонка выступает за пределы расположенных рядом с ним здоровых позвонков. Рентгенологически наблюдается зазубренность контуров тела уплощенного позвонка. Большая интенсивность изображения тела этого позвонка свидетельствует о развитии в нем некротических процессов.

Дифференцировать болезнь Кальве необходимо от перелома позвоночника в области тела позвонка, болезни Бехтерева, туберкулеза позвоночного столба, некоторых аномалий развития позвоночника.

Лечение болезни Кальве

Общепринято консервативное лечение, которое заключается в общеукрепляющих мероприятиях, разгрузочном режиме для позвоночника (постоянное горизонтальное положение пациента), проведении массажа, физиотерапии (магнитотерапия, рефлексотерапия) и лечебной физкультуры. Осуществляют реклинацию позвонка при помощи гипсовой кроватки. Контроль за результатами лечения производят каждые полгода путем рентгенологического исследования. После восстановления позвонка до 2/3 его высоты пациенту разрешают принимать вертикальное положение, но при этом он должен находиться в реклинирующем корсете. Консервативное лечение пациентов, имеющих болезнь Кальве, может занимать от 2 до 5 лет.

В случаях, когда болезнь Кальве прогрессирует, несмотря на проводимые консервативные мероприятия, показано хирургическое лечение. Его целью является остановка прогрессирующей деформации позвонка путем фиксации позвоночника. Однако следует учитывать, что проводимое хирургическое лечение не в состоянии полностью скорректировать имеющуюся деформацию позвонка и на 100% восстановить его функцию. Лечить болезнь Кальве можно при помощи нескольких хирургических методик: межтелового спондилодеза, фиксации пластинами или скобами и т. п. Через 3-4 недели после проведенного хирургического вмешательства пациенту разрешают понемногу находиться в вертикальном положении с обязательным ношением корсета.

Литература 1. Руководство по ортопедии и травматологии/ под ред. Новаченко Н.П. 2. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника/ Тагер И.Л. и Дьяченко В.А. 3. Болезни костей у детей/ Волков М.В. | Код МКБ-10 M93.8 |

Болезнь Кальве — лечение в Москве

Источник

Остеохондропатия апофизов тел позвонков (болезнь Шойерманна-Мау) (Osteochondropathia apophisis corpus vertebrae)

Остеохондропатия апофизов тел позвонков (асептический некроз апофизов тел позвонков, или болезнь Шойерманна-May, болезнь Шморля, остеохондропатический кифоз, юношеский кифоз) встречается чаще у юношей в период роста организма в возрасте 11-18 лет. Заболевание впервые было описано в 1921 г. ортопедом Шойерманном, патологоанатомом Шморлем и хирургом May (1924). Относится к довольно распространенному заболеванию детского возраста, составляя от 0,42 до 3,7%.

Основой остеохондропатии позвоночника считают врожденную неполноценность дисков и недостаточную прочность замыкательных пластинок тел позвонков. Отмечают влияние гормональных факторов (заболевание нередко сочетается с эндокринными расстройствами), а также наследственную предрасположенность (возможно наследование по аутосомно-доминантному типу). В прогрессировании деформации немаловажную роль играет фактор нагрузки (неправильный режим, долгое сидение в согнутом положении, тяжелая физическая работа, перенос грузов на спине).

Как показывают рентгенологические исследования нормального позвоночника, в возрасте 10-12 лет в межпозвонковых хрящевых дисках появляются добавочные апофизарные точки окостенения тела позвонка, имеющие треугольную форму на рентгенограмме в боковой проекции (рис. 6). Процесс их костного слияния начинается в возрасте 14-15 лет, а в 18-20 лет заканчивается. В результате тело позвонка из двояковыпуклой формы, характерной для детского возраста, превращается в двояковогнутую, которая присуща взрослому человеку.

Нарушение энхондральной оссификации в области зон роста тел позвонков (апофизарных зон) при болезни Шойерманна-May и приводит к возникновению их клиновидной деформации и формированию кифоза. Чаще поражаются 3-4 средних или нижнегрудных позвонка, локализация процесса в поясничном отделе позвоночного столба довольно редкая. Наиболее типично вовлечение в патологический процесс VII, VIII, IX и X грудных позвонков.

Клиника заболевания отличается медленным развитием и в течение ряда лет проходит 3 стадии.

I стадия продолжается до появления оссификации апофизов тел позвонков и характеризуется несколько увеличенным грудным кифозом.

Во время II стадии (с появлением окостенения апофизов) формируются все типичные признаки заболевания. Появляется боль в спине, особенно при длительной ходьбе и сидении, возникает быстрая утомляемость и слабость мышц спины. Происходит увеличение патологического кифоза с вершиной, расположенной на уровне Th8-L1. Его образование сопровождается усилением лордоза в шейном и поясничном отделах, одновременно может сформироваться и сколиоз. Деформация приобретает фиксированный характер. Присоединение корешкового синдрома дискогенного происхождения приводит к еще большему ограничению подвижности позвоночника.

В III стадии процесса, соответствующей полному слиянию апофизов с телами позвонков, кифоз и клиновидная деформация тел позвонков несколько уменьшаются. Однако фиксированный кифоз и увеличенный поясничный лордоз остаются в течение всей жизни. Со временем развиваются явления остеохондроза позвоночника с нарастающим болевым синдромом.

Рентгенологически изменения, характерные для остеохондропатии, определяются во II стадии заболевания. Выявляются зазубренность апофизов, клиновидная деформация тел позвонков с увеличением их переднезаднего размера, сужение межпозвонковых дисков, нарушение целостности замыкательных костных пластинок позвонков с образованием грыж Шморля. Формируется патологический кифоз грудного отдела позвоночника.

Источник

Болезнь Кальве — асептический некроз тела позвонка является наиболее редкой формой дегенеративно-дистрофических поражений костно-суставного аппарата. Асептический некроз тела позвонка, как и аналогичное поражение- эпифизов, протекает различно в зависимости от возраста больного. У детей и подростков болезнь Кальве сопровождается восстановительными процессами и представляет типичную картину остеохондропатии. У взрослых асептический некроз тела позвонка протекает значительно тяжелее, без явлений репарации, с вторичным дегенеративно- дистрофическим поражением смежных дисков.

Остеохондропатия тела позвонка известна в литературе под названием болезни Кальве, так как впервые была описана этим автором в 1925 г. В дальнейшем аналогичные единичные наблюдения представлены в литературе различными зарубежными и отечественными исследователями. Гистологические данные, полученные Меззари (1938) при изучении трупа ребенка, страдавшего асептическим некрозом тела позвонка и умершего от дифтерии, подтвердили представления об этом заболевании как об остеохондропатии.

Опубликованные в литературе материалы показывают, что болезнь Кальве — асептический некроз тела позвонка с восстановительным процессом развивается у детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет, преимущественно в период 4—7 лет. У подавляющего большинства описанных больных было поражено тело одного грудного позвонка, находившееся на высоте кифоза и, следовательно, наиболее нагружавшееся. У единичных больных некротизировались тела двух позвонков, смежных или разделенных нормальным позвонком. У нескольких больных наблюдался некроз одного из поясничных позвонков.

Болезнь Кальве клинически проявляется в умеренных болях в пораженном участке позвоночника, возникающих без видимой причины. Иногда обнаруживается незначительный угловой кифоз. На основании клинических данных создается впечатление о начале туберкулезного спондилита, хотя картина крови и температура тела остаются нормальными (псевдоспондилит Меззари).

При рентгенологическом исследовании при болезни Кальве обнаруживается равномерная компрессия тела пораженного позвонка с одновременным увеличением высоты обоих смежных дисков. Сдавленное тело позвонка слегка клиновидно, за счет большей компрессии переднего отдела. Оно снижено до 1/3-1/4 высоты тела нормального позвонка и вместе с тем расширено и поэтому выступает за пределы смежных позвонков. Пораженное тело позвонка отличается в рентгеновском изображении большой интенсивностью, что всегда характеризует костную ткань, подвергшуюся некрозу и компрессии.

В литературе было высказано представление о том, что увеличение высоты дисков, смежных с некротизировавшимся телом позвонка при болезни Кальве, является кажущимся и объясняется тем, что их рентгеновское изображение якобы суммируется с краниальным и каудальным отделами тела этого позвонка, подвергшимися декальцинации, в отличие от центральной горизонтально расположенной зоны его, где соли извести, по мнению этих авторов, наоборот, концентрируются. Эта точка зрения не получила поддержки, так как все представленные в литературе рентгенологические данные и гистологические материалы Меззари свидетельствуют об истинной гиперплазии гиалиновых пластинок дисков и об истинном некрозе и компрессии тела позвонка.

В дальнейшем некротизировавшееся тело позвонка подвергается глубокой перестройке и постепенно полностью восстанавливается, как это типично для остеохондропатии всех локализаций. Цикл заболевания от первых симптомов некроза до полного восстановления тела позвонка захватывает несколько лет. У взрослых, перенесших болезнь Кальве — асептический некроз тела позвонка, обнаруживается лишь весьма незначительная клиновидная деформация и легкое его снижение.

Этиология болезни Кальве до настоящего времени остается нераскрытой, как и присхождение остеохондропатий других локализаций. В патогенезе этого заболевания, несомненно, играет большую роль обычная нагрузка тела позвонка, ставшего неполноценным, по-видимому, в результате асептического нарушения кровоснабжения.

Асептический некроз тела позвонка с восстановительным процессом является очень редким заболеванием. По данным М. И. Ситенко, среди 32000 больных, прошедших через Украинский центральный институт ортопедии и травматологии, не было ни одного, страдавшего этим заболеванием. Поэтому в каждом конкретном наблюдении необходимо обеспечить тщательный дифференциальный диагноз. На это в свое время совершенно справедливо указал Т. П. Краснобаев, заметивший, что в начале некоторых, несомненно, инфекционных заболеваний позвоночника, в частности при туберкулезном поражении его, рентгенологическая картина тела позвонка, подвергшегося септическому некрозу, может напоминать изменения, обнаруживающиеся при асептическом некрозе. Т. П. Краснобаев правильно усомнился в достоверности некоторых наблюдений, представленных в литературе. Дифференциальный диагноз болезни Кальве основывается на тщательном сопоставлении клинических и рентгенологических данных и на результатах динамического наблюдения.

В практике врачебно-трудовой экспертизы почти не приходится сталкиваться с асептическим некрозом тела позвонка с восстановительным процессом, так как это редкое заболевание, как правило, заканчивается до начала трудовой деятельности.

Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Видео:

Полезно:

Источник

У этого заболевания есть три названия. Первое – асептический некроз тел позвонков. Второе название – травматический спондилит. И, наконец, третье — болезнь Кюммеля – Вернея. Причём впервые это заболевание было описано немецким хирургом Германом Кюммелем ещё в позапрошлом веке.

Болезнь чаще всего диагностируется у молодых мужчин, а в зоне патологии оказывается один из позвонков, расположенный в грудной, реже в поясничной области. В основе – частичный асептический некроз губчатого вещества тела позвонка. Вызвано начало заболевания травмой, причём от момента травмы до первых симптомов может пройти несколько лет, поэтому пациент чаще всего не связывает одно с другим.

Асептический некроз, то есть разрушение тканей без участия микробов, происходит по трём причинам. Первая – это нарушение целостности артерий, которые питают спинной мозг. Вторая причина – это обширное кровоизлияние в области поражённого позвонка. И, наконец, третья причина – нарушение иннервации, что часто случается во время травмы.

В дальнейшем заболевание регрессирует само по себе – рассасываются омертвевшие ткани и создаются новые элементы. Однако из-за того, что больной позвонок всё время оказывается под напряжением и выполняет свои функции, он сильно сплющивается. Это может привести к серьёзному компрессионному перелому. Как правило, диагноз болезни Кюммеля ставится по рентгену, хотя может быть достаточно и внешнего осмотра спины, а также сбора подробного анамнеза.

Стадия острой травмы

Чаще всего заболевание развивается у тех, кто занимается тяжёлым физическим трудом. Причиной начала болезни становиться удар по спине, по поясничным или грудным позвонкам. Тут же чувствуется сильная боль, человек нередко теряет сознание. Болевой синдром без проявления каких-либо других признаков держится на протяжении 10 – 12 дней, причём не только ночью, но и днём. После этого боли исчезают, а рентгенограмма не показывает каких-то изменения в позвоночнике.

Стадия светлого промежутка

После периода травмы наступает вторая стадия, которая может длиться от 6 месяцев до нескольких лет. Здесь не предъявляется никаких жалоб, человек чувствует себя совершенно здоровым. Причём понять, какие изменения происходят в позвоночнике в этот период сложно. Связано это с тем, что пациенты никогда не обращаются к врачу, так как у них просто нет каких-либо жалоб.

Стадия рецидива

Через некоторое время на месте травмы снова появляются боли, меньшей интенсивности, чем те, что были в первой стадии. В некоторых случаях при осмотре можно выявить деформацию позвоночника в месте повреждения. К другим симптомам стоит отнести выступание остистого отростка, ограничение функции, боль при пальпации и нарушения в работе мышечной системы. Нередко пациент обращается к врачу уже тогда, когда начинает развиваться кифоз.

На рентгенограмме при третьей стадии отмечается сплющивание поражённого позвонка. При этом сплющивание может происходить как равномерно, так и по краям – больше справа или слева. Со временем позвонок может уменьшиться до трети своего размера.

Что касается структурных изменений, то они не обнаруживаются. При этом поражение сразу нескольких позвонков при травматическом спондилите – это большая редкость.

Диагностика заболевания

Диагноз может быть поставлен только на основании сочетания клинической картины и рентгенологического исследования. К тому же, только на основании этого исследования можно планировать тот или иной способ лечения. Если же в диагностике есть затруднения, то можно порекомендовать пациенту сделать КТ или МРТ исследования. Посмотреть результаты этих процедур при болезни Кюммеля можно на фото.

Обязательно проводится дифференциальная диагностика с такими заболеваниями, как:

- Деструктивный туберкулёзный спондилит.

- Посттифозный спондилит.

- Опухоли позвоночника.

Лечение

Основное лечение направлено на разгрузку позвоночника. При третьей стадии заболевания, а пациент обращается к врачу чаще всего именно в этот период, очень важно соблюдать постельный режим. Под область получения травмы, где начал появляться кифоз, желательно подкладывать валик.

После стихания болей обязательно ношение корсета, подобрать который поможет врач, лечебная гимнастика и массаж. Они необходимы для укрепления мускулов спины. Однако такое лечение не поможет увеличить объём движений в позвоночнике.

Источник: https://vashaspina.ru/chto-predstavlyaet-soboj-bolezn-kyummelya/

Источник