Облучение шейного отдела позвоночника

Радиология и радиохирургия // Радиологическое лечение рака органов головы и шеи

Методики лечения злокачественных опухолей органов головы и шеи

В области головы и шеи могут возникать самые разные злокачественные новообразования, поведение которых существенным образом зависит от места возникновения. Например, характер опухоли, берущей начало в голосовых связках, значительно отличается от поведения новообразования корня языка, причем данные анатомические структуры расположены всего в нескольких сантиметрах друг от друга.

Самой распространенной злокачественной опухолью в области головы и шеи является плоскоклеточная карцинома, которая происходит из клеток, выстилающих носовую и ротовую полость и глотку изнутри. К другим, менее распространенным опухолям относятся новообразования слюнных желез, лимфомы и саркомы.

Распространение рака происходит по трем путям:

- Первый путь. Это непосредственное проникновение раковых клеток из первичного очага в рядом расположенные ткани.

- Второй путь (лимфогенный). Распространение по лимфатическим сосудам.

- Третий путь (гематогенный). Подразумевает миграцию раковых клеток по кровеносным сосудам в отдаленные ткани и органы.

В области головы и шеи самым частым способом распространения опухоли является лимфогенный.

В патологический процесс обычно вовлекаются лимфатические узлы, расположенные по ходу крупных кровеносных сосудов под грудино-ключично-сосцевидной мышцей с каждой стороны шеи. Особенно часто поражается узел в области внутренней яремной вены в углу нижней челюсти. Риск распространения опухоли по кровеносным сосудам существенно зависит от поражения лимфатических узлов шеи, а именно их количества и локализации. Если затронуты лимфатические узлы в нижних отделах шеи, то риск метастазирования увеличивается.

Лечение злокачественных опухолей органов головы и шеи

При лечении рака органов головы и шеи применяется:

- Химиотерапия.

- Радиотерапия.

- Оперативное вмешательство.

Исходными методами лечения считается лучевая терапия, хирургическая операция или их сочетание. Химиотерапия представляет собой метод дополнительного, или адъювантного, лечения. Оптимальное сочетание трех вариантов лечения при той или иной опухоли в области головы и шеи зависит от локализации новообразования и его стадии, то есть распространенности.

При опухолях на ранних стадиях развития (особенно ограниченных местом своего возникновения) назначается либо радиотерапия, либо хирургическая операция. При более распространенных опухолях возможно одновременное проведение лучевой терапии и операция. В некоторых случаях, в зависимости от клинического течения заболевания, сначала проводится хирургическое лечение, а затем — радио- и/или химиотерапия.

Если план лечения первичной опухоли включает только радиотерапию, то облучению подвергаются все органы шеи. Помимо этого, может потребоваться иссечение лимфатических узлов шеи (лимфодиссекция). Это особенно важно при распространении на них рака или невозможности полного устранения опухоли с помощью курса радиотерапии.

Другим лечением, которое может потребоваться перед или после лучевой терапии, является хирургическое удаление опухоли. В целом, если показана операция, то радиотерапия проводится при необходимости после нее. Тем не менее, в некоторых случаях сразу удалить первичную опухоль не удается в силу ее размеров или неудобного положения. В таких ситуациях сначала проводится радиотерапия, что позволяет сократить объем новообразования, а затем операция.

Недавние исследования показывают, что химиолучевое лечение, то есть одновременное проведение химио- и радиотерапии, эффективнее, чем назначение химиопрепаратов до лучевой терапии. При некоторых распространенных формах рака (стадия III или IV) в график радиотерапии также включается химиотерапия. Одновременно с лучевым лечением назначают такие препараты, как цисплатин (Платинол) и цетуксимаб (Эртубикс). Иногда используется 5-фторурацил, карбоплатин (Параплатин) и паклитаксел (Таксол). Это лишь краткий список химиопрепаратов, а лечащий врач может выбрать для лечения другое средство.

Режим химиотерапии может быть различным, включая ежедневное введение препарата в низких дозах, еженедельное введение в относительно низких дозах или использование довольно высокой дозы каждые 3-4 недели.

РАДИОТЕРАПИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ

При лечении рака головы и шеи применяется один из следующих методов радиотерапии:

- Наружная лучевая терапия. Метод доставки пучка высокоэнергетических рентгеновских лучей к опухоли. Излучение образуется вне тела пациента с помощью линейного ускорителя и направляется в область опухоли. Рентгеновское излучение уничтожает раковые клетки, а тщательное планирование лечения позволяет защитить окружающие здоровые ткани. После радиотерапии никакого излучения внутри организма пациента не остается.

- Радиотерапия с модулированной интенсивностью (РТМИ). Представляет собой современный метод высокоточной лучевой терапии с использованием компьютеризированных линейных ускорителей, что обеспечивает прицельную доставку излучения к новообразованию или какой-либо области внутри него. При этом пучок лучей полностью соответствует трехмерных параметрам опухоли, в результате чего вся доза излучения целиком фокусируется на мишени, а воздействие на здоровые клетки сводится к минимуму.

Метод проведения лучевой терапии при опухолях органов головы и шеи

Перед началом лучевой терапии пациента консультирует онколог-радиолог. В ходе консультации врач оценивает историю заболевания и проводит осмотр. Проводятся консультации и других специалистов, которые входят в состав группы лечащего персонала: хирурга, патоморфолога, радиолога и стоматолога. Вклад каждого специалиста в процесс обследования и лечения очень важен.

После обсуждения возможных вариантов лечащий врач совместно с пациентом выбирает наиболее подходящий для данного случая метод лечения. Затем врач назначает дату планирования радиотерапии, если она выбрана в качестве основного способа лечения. Составление плана лучевой терапии начинается на этапе моделирования, в ходе которого проводится серия рентгеновских снимков или КТ. Результаты обследования важны для определения типа и направления пучка лучей для воздействия на опухоль.

Формирование пучка происходит под действием специального многолепесткового коллиматора или блоков на основе свинцового сплава, которые укрепляются на линейном ускорителе. Данные приспособления обеспечивают защиту здоровых тканей от ненужного облучения. После этого врач определяет границы области воздействия излучения. Собственно радиотерапия начинается через 1-2 дня после окончания планирования.

Радиотерапия проводится 1-2 раза в день, 5 дней в неделю, в течение 5-7 недель в зависимости от графика, назначенного лечащим врачом. Первые несколько дней сеансы радиотерапии занимают от 1 до 2 часов. В последующем каждый сеанс длится всего несколько минут, а общее пребывание пациента в радиологическом отделении не превышает 30-45 минут.

Сеанс лучевой терапии не сопровождается какими-либо неприятными ощущениями, а побочные эффекты появляются только через две или более недели.

Обследование и лечение после окончания лучевой терапии при опухолях органов головы и шеи

Выделяют несколько целей последующего наблюдения и лечения:

- Лечение острых побочных эффектов радиотерапии.

- Выявление и лечение поздних побочных эффектов или осложнений лучевой терапии, если они возникают.

- Обнаружение рецидива злокачественной опухоли и проведение дополнительного лечения, например, хирургического, если радиотерапия прошла безуспешно.

- Выявление и лечение других очагов злокачественных опухолей, не связанных с первичным новообразованием.

Даже если исходное лечение прошло успешно и привело к полному излечению рака, то существует относительно невысокий риск (2-3% в год) развития новых опухолей в области головы и шеи, не связанных с первичным новообразованием. Поэтому назначается динамическое наблюдение:

- В течение первого года: каждые 4-6 недель.

- В течение второго года: каждые 2 месяца.

- В течение третьего года: каждые 3 месяца.

- В течение 4-5 года: каждые 6 месяцев.

- После этого ежегодно.

Каждый год проводится рентгенограмма органов грудной клетки и оценка функции щитовидной железы на предмет ее снижения, то есть развития гипотиреоза, который легко лечится.

В некоторых сложных случаях, когда оценка присутствия раковых клеток после лечения затруднительна, врач назначает дополнительное обследование, например, КТ, МРТ или ПЭТ с фтордезоксиглюкозой.

Побочные эффекты лучевой терапии при опухолях органов головы и шеи

Побочные эффекты радиотерапии зависят от локализации и распространенности рака органов головы и шеи. В целом, лечение не сопровождается тошнотой и рвотой, которые, однако, возможны у некоторых пациентов. Для облегчения данного состояния используются эффективные противорвотные препараты.

Побочные эффекты возникают только через две или более недели от начала радиотерапии, когда появляется боль в горле, нарушение вкусовых ощущений, сухость во рту и кожные реакции. Основным побочным эффектом, затрудняющим проведение лучевой терапии, является боль в горле. При очень сильных болях пациент не может принимать пищу и жидкости через рот, что важно для поддержания веса и водно-солевого баланса. В таких случаях врач на время вводит в желудок трубку, которая обеспечивает достаточное питание без необходимости глотать пищу. Постановка трубки в желудок проводится амбулаторно. Тем не менее, глотательные движения для пациента необходимы. В противном случае возможна атрофия глотательных мышц и развитие устойчивого нарушения глотания, что затруднит прекращение использования трубки после окончания курса радиотерапии. Поэтому за курсом радиотерапии на органы шеи внимательно следит диетолог, который помогает пациенту поддерживать адекватный водный баланс и энергообмен.

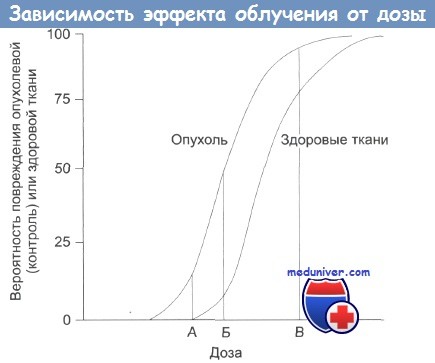

При появлении побочных эффектов некоторые больные стремятся прекратить лечение, однако этого ни в коем случае делать не стоит. Нежелательные явления представляют собой всего лишь острый ответ на радиотерапию здоровых тканей, таких как кожа или слизистые оболочки, реагирующих на излучение подобно раковым клеткам. При этом лечение, которое не вызывает острых побочных явлений, скорее всего будет неэффективным. Перерывы в терапии для облегчения побочных эффектов дают опухоли возможность для восстановления, что существенно снижает вероятность выздоровления.

При радиотерапии на органы головы и шеи практически всегда требуется дополнительный прием обезболивающих препаратов, как длительного, так и краткосрочного действия. Возможно, что потребуются и слабительные средства, поскольку обезболивающие нередко вызывают запоры. Дополнительно может быть назначен местный анестетик на область горла или ротовой полости и, при необходимости, противорвотные препараты, если пациента беспокоит тошнота.

Риски и осложнения лучевой терапии при опухолях органов головы и шеи

Четкая цель лечения каждого пациента должна быть поставлена перед началом курса радиотерапии. Первый вопрос, который предстоит решить врачу, состоит в следующем: возможно ли полное излечение от опухоли при помощи радиотерапии, или лечение предназначено только для облегчения симптомов (то есть является паллиативным)? Если излечение невозможно, то потенциальные риски, связанные с проведением лучевой терапии, ни в коем случае не должны превышать возможную пользу от лечения.

Паллиативное лечение представляет собой короткий курс радиотерапии низкими или умеренными дозами, что обеспечивает довольную высокую вероятность сокращения размеров опухоли и, в свою очередь, облечение симптомов. Побочные эффекты или осложнения при этом выражены незначительно или не возникают вовсе. Стандартный курс паллиативной лучевой терапии включает около 10 сеансов в течение двух недель.

С другой стороны, если излечение возможно, то назначается более длительный и напряженный курс радиотерапии. Шансы на полное устранение опухоли могут быть различными и, в зависимости от ситуации, должны составлять не менее 5-10%. Риски, связанные с подобным лечением, зависят от локализации и распространенности опухоли и характера рядом расположенных здоровых структур.

В целом, при любом лечении врач старается трезво оценить потенциальные риски развития основных осложнений. Если вероятность появления осложнений или побочных эффектов равна возможной пользе лечения или превышает ее, то план терапии подвергается пересмотру. С другой стороны, если вероятность полного излечения существенно превышает риски, то лечение начинается без промедлений.

Новейшие достижения в области лечения злокачественных опухолей органов головы и шеи

Новые методы лечения рака органов головы и шеи представляют собой сочетания старых подходов. Положительным примером является использование в последние годы комбинации радио- и химиотерапии или иммунотерапии при прогрессирующих опухолях.

Вероятность излечения существенно увеличивается при использовании препаратов, которые повышают чувствительность опухоли к радиотерапии. К ним относятся антиангиогенные препараты, которые атакуют питающие опухоль кровеносные сосуды, и средства, подобные эритропоэтину.

(495) 545-17-44 — клиники в Москве и за рубежом

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ на ЛЕЧЕНИЕ

Источник

Побочное действие

1. лучевая миелопатия

2. симптомы со стороны ЖКТ (попадает в зону облучения): Т/Р, диарея

3. подавление костного мозга

4. задержка роста у детей

Лучевая миелопатия

Лучевая миелопатия (ЛМ) обычно развивается в тех случаях, когда СМ попадает в зону облучения при лечении рака других локализаций (молочной железы, легкого, щитовидной железы и эпидуральных mts). Лучевая нейропатия может развиться при облучении подмышечной области при раке молочной железы. Развитие поясничной плексопатии возможно при ЛТ тазовых и костных опухолей (напр., бедра). В дополнение к постоянным изменениям ЛТ может вызывать отек СМ, который может проходить после завершения курса лечения.

Эпидемиология

Частоту трудно оценить в связи с тем, что начало обычно отсрочено, а выживаемость больных со злокачественными опухолями, требующими ЛТ, плохая.

В большинстве описанных случаев наблюдалось повреждение шейного отдела СМ, вероятно в связи с тем, что он с большей частотой по сравнению с грудным отделом попадает в зону облучения. Это, возможно, объясняется тем, что при облучении головы и шеи используют бóльшие дозы облучения, а выживаемость выше, чем при раке легкого). Задержка между завершением ЛТ и появлением симптомов обычно составляет ≈1 г (пределы: 1 мес – 5 лет).

Важные факторы, влияющие на развитие ЛМ:

1. частота аппликаций (возможно самый существенный фактор)

2. общая доза облучения

3. степень защиты СМ

4. индивидуальная подверженность

5. кол-во облученной ткани

6. характер кровоснабжения в зоне, подвергшейся облучению

7. источник радиации

Патофизиология

Эффекты ЛТ на СМ, ведущие к развитию ЛМ:

1. прямое повреждение клеток (включая нейроны)

2. сосудистые изменения, включая пролиферацию эндотелиальных клеток → тромбоз

3. гиалинизация коллагеновых волокон

Клинические проявления

Клинические варианты лучевой миелопатии

Описаны 4 клинических варианта ЛМ, которые приведены в табл. 15-2.

Табл. 15-2. Варианты лучевой миелопатии

Тип | Описание |

1 | Доброкачественная форма; обычно через несколько мес после ЛТ (описаны случаи вплоть до 1 г). Обычно полностью проходит через несколько мес. Умеренные чувствительные субъективные нарушения (часто ограниченные только симптомом Лермитта) без объективных неврологических нарушений |

2 | Повреждение клеток передних рогов → симптомы поражения нижних мотонейронов для верхних и нижних конечностей |

3 | Описана только на экспериментальных животоных при дозах, больших тех, что используются при обычной ЛТ. Полное поражение СМ в течение нескольких часов в результате повреждения сосудов |

4 | Наиболее часто описываемый вариант. Хроническая прогрессирующая миелопатия |

Начало ЛМ обычно незаметное, хотя описаны и резкие изменения. Клинические проявления часто напоминают эпидуральные mts. Первые симптомы: парестезии и гипестезия в нижних конечностях и симптом Лермитта. Затем присоединяется спастическая слабость нижних конечностей с гиперрефлексией. Нередко наблюдается синдром Броун-Секара.

У ≈50% пациентов с ЛМ также имеется дисфагия в результате стриктур пищевода, которые требуют дилатации (дисфагия часто предшествует миелопатии).

Диагностика

Фактически диагноз ставится методом исключения. Рентгенологические изображения (КТ, миелография) без изменений. На МРТ можно обнаружить инфаркт СМ. Главным является установление факта предшествующей ЛТ. ДД приведен в Острая параплегия или тетраплегия.

Прогноз

При ЛМ 4-го типа прогноз плохой. Обычно наблюдается прогрессирование до полного (или почти полного) поражения СМ. Наличие параплегии и/или нарушения функции тазовых сфинктеров являются плохими признаками.

Предупреждение

Max рекомендуемая доза облучения для СМ зависит от площади, и разные авторы приводят разные данные. При большой площади (захватывает >10 см СМ) риском развития ЛМ можно пренебречь при дозах ≤3,3 Гр ´42 д (0,55 Гр/нед), а при небольшой площади — ≤4,3 Гр ´42 д (0,717 Гр/нед). Бóльшие дозы также могут не представлять опасности, если давать их ´ более длительных периодов. Рекомендуемая верхняя граница: 0,2 Гр/сеанс.

Гринберг.

Нейрохирургия

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Осложнения лучевой терапии головы, шеи и ее побочные эффектыВсе побочные эффекты лучевой терапии можно подразделить на острые и хронические. Их возникновение зависит от общей дозы облучения, однократной дозы облучения, предыдущего или сопутствующего лечения (хирургического вмешательства и/или химиотерапии), объема опухоли. Одним из главных факторов, ограничивающих дозу лучевой терапии, является мукозит. Выраженный лучевой мукозит может стать причиной перерывов в лечении с последующим рецидивом опухолевого роста. Если иммунная система больного подорвана химиотерапией, слизистые оболочки могут инфицироваться. Наиболее распространенным хроническим побочным эффектом является ксеростомия. С целью повышения вероятности успеха лучевой терапии пациент должен отказаться от курения (курение повышает сопротивляемость опухолевых клеток облучению), тщательно следовать схеме лечения, избегая перерывов более чем на пять дней, активно искать поддерживающей терапии. Перед началом лечения пациента должен обследовать фониатр/специалист по глотанию, диетолог, специалист по контролю боли и психолог. Все они могут помочь пациенту справиться с острыми и хроническими побочными эффектами лучевой терапии. Также перед началом лучевой терапии пациента должен осмотреть стоматолог, необходимо выполнить ортопантомограмму, при необходимости удалить больные зубы, приобрести фторированные каппы для зубов, которые могут быть полезны у больных с пломбами (наличие пломб ведет к более выраженному мукозиту, т. к. ионизирующее облучение рассеивается при встрече с пломбировочным материалом).

а) Острые побочные эффекты лучевой терапии головы и шеи. Побочные эффекты обычно появляются на третьей неделе лечения. Развивается дерматит, снижается секреция слизи, появляются охриплость, боли в горле, дисфагия, утомляемость, нарушения вкуса, ксеростомия. В редких случаях на первой неделе может развиваться паротит (вследствие закупорки выводных протоков железы густой слизью). Ближе ко второй половине курса, когда симптомы усиливаются, у пациентов появляется необходимость в использовании кремов и масел для кожи, муколитиков, наркотических анальгетиков, противорвотных препаратов, изменений в диете (переход на жидкую пищу и жидкие питательные смеси). Пациентам, которые не способны перенести весь курс лечения (особенно в сочетании с химиотерапией), может быть наложена гастростома. Пациенты могут сильно терять в весе, у них нарушается заживление ран. Все это ведет к сложностям с завершением курса лечения. Важно минимизировать любые перерывы в лечении, поскольку подавление роста опухоли нарушается при прерывании лечения на пять дней и более. б) Хронические побочные эффекты лучевой терапии головы и шеи. Полное восстановление после курса лучевой терапии занимает несколько недель или месяцев. Отказаться от приема дополнительных препаратов пациенты обычно могут спустя 4-6 недель после окончания лечения. Наиболее тяжелыми хроническими побочными эффектами являются фиброз мягких тканей шеи и жевательной мускулатуры, выпадение волос, хондронекроз, дисфагия, гипотиреоз, ксеростомия. Избежать образования стриктур верхнего сфинктера пищевода и фиброза мышц, участвующих в глотании, можно при раннем начале специальных глотательных упражнений. Невозможность нормального глотания может вести к хронической аспирации и необходимости постоянного использования назогастрального зонда. Для предотвращения распада зубов и остеорадионекроза пациенты должны тщательно соблюдать гигиену полости рта, избегать удаления или имплантации зубов. в) Направление будущих исследований. В рандомизированном исследовании RTOG-H5022 будет оценена эффективность добавления С225 к курсу химиолучевой терапии (ускоренный курс облучения с двумя курсами цисплатина). С учетом того, что у пациентов с раком ротоглотки, ассоциированным с ВПЧ, удается достичь превосходных результатов при использовании традиционных методов лечения, многие лечебные учреждения и исследовательские группы занимаются поиском наименее агрессивного варианта. Аналогичных результатов можно достичь использованием меньших доз облучения и меньшим количеством курсов химиотерапии, снизив при этом общую токсичность. У пациентов с крайне агрессивными опухолями, которым требуется более радикальное лечение, возможно применение нескольких подходов: использование индукционной химиотерапии, эскалация дозы облучения, подключение брахитерапии или биологической терапии. С другой стороны, ведется поиск радиопротективных препаратов, которые помогут предотвратить развитие мукозита и других побочных эффектов и одновременно с этим увеличить вероятность сохранения функции пораженного органа, поскольку целью лечения является не только подавление опухолевого роста, но и поддержание общего качества жизни на достойном уровне. Например, исследуется возможность использования лучевой терапии с модулированной интенсивностью (ЛТМИ) для снижения риска развития дисфагии и снижения дозы химиолучевой терапии. Это позволит сохранить пациентам глотание и устранит необходимость в использовании назогастрального зонда. С целью дальнейшей персонализации лечения разрабатываются новые методы лучевой диагностики и молекулярной диагностики, с помощью которых, как мы надеемся, удастся найти сбалансированный способ излечения с использованием минимально допустимых доз и косметическими и функциональными результатами лечения.

г) Ключевые моменты лучевой терапии: — Также рекомендуем «Особенности анатомии полости рта» Оглавление темы «Болезни полости рта и глотки»:

|

Источник