Оперативные доступы к позвоночнику

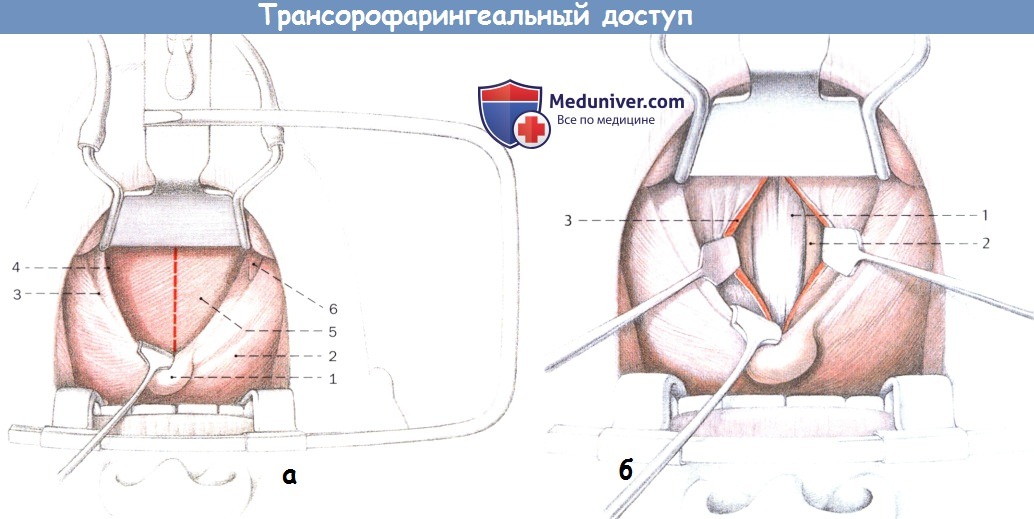

Оперативный доступ к верхним шейным позвонкам С1,С2,С3 (трансорофарингеальный доступ)а) Основные показания: б) Подготовка пациента, укладка, анестезия, выполнение разреза при трансорофаренгиальном доступе. Основной проблемой данного доступа является необходимость действия в зараженной микроорганизмами области при открытии губчатых костных полостей. Поэтому перед началом операции обязательна тщательная дезинфекция полости рта. Вмешательство проводится с профилактикой антибиотиками, с местной обработкой перед закрытием раны. Пациента укладывают на спину с опущенной головой и слегка разогнутым позвоночником. Бригада анестезиологов стоит с одной стороны, оперирующий хирург у головы пациента, ассистенты по обе стороны головы. Трансоральный доступ облегчается с помощью предварительной трахеотомии для анестезиологических задач. Однако трахеотомия отнюдь не является обязательной, операция может выполняться без особых сложностей и при трансназальной или трансоральной интубации, трубку при этом отводят длинным шпателем. Затем устанавливают роторасширитель со специальной пластиной, удерживающей язык в положении вниз. С помощью крючка мягкое небо оттягивают вверх. в) Экспозиция тела позвонка. Скальпелем выполняется разрез задней стенки глотки по средней линии, начиная от хорошо прощупываемого переднего бугорка атланта до уровня С2 или С3. Длина разреза составляет примерно 5-6 см. Становится видна длинная мышца шеи, ее рассекают по средней линии. С помощью распатора мягкие ткани на передней стороне С1 и С2 (иногда и С3) отодвигают в сторону, начиная от средней линии. Таким образом открываются передний бугорок, а также латеральные массы атланта и тело позвонка. Операционное поле отграничивается гибкими крючками, кровотечение останавливается с помощью диатермии. Атлант может быть выделен максимум на 2 см латеральнее средней линии, тела С2 и С3 не более, чем на 1 см. Риск повреждения позвоночной артерии особенно велик по нижнему краю С2. Сбоку от латеральных масс атланта распатор может войти в задненижнечелюстную ямку и повредить IX и XII черепно-мозговые нервы. г) Ушивание раны. Закрытие проводится в два этапа с наложением рассасывающихся узловых швов.

— Также рекомендуем «Оперативный передний доступ к нижним шейным позвонкам С3,С4,С5,С6,С7 и верхним грудным позвонкам Th1, Th2″ Оглавление темы «Оперативные доступы к позвоночнику»:

|

Источник

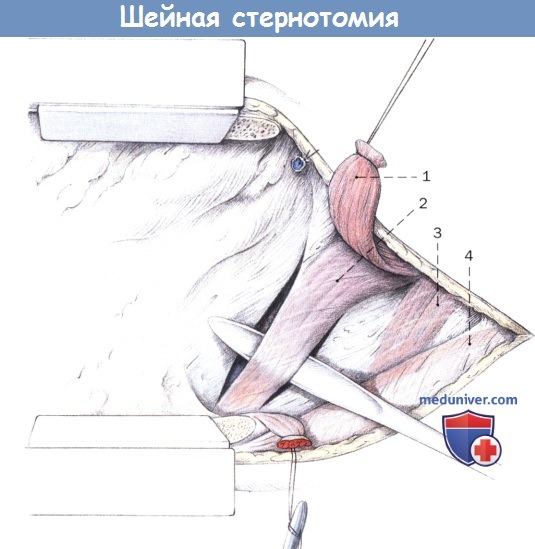

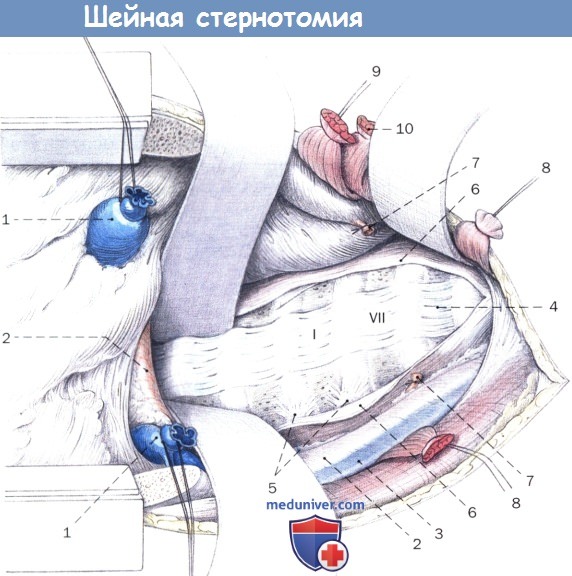

Оперативный передний доступ по Cauchoix, Binet, Exrad к нижним шейным позвонкам С4,С5,С6,С7 и верхним грудным позвонкам Th1, Th2, Th3а) Основные показания для переднего доступа по Cauchoix, Binet и Exrad к позвонкам: б) Выбор стороны доступа. Шейная часть доступа выполняется слева.

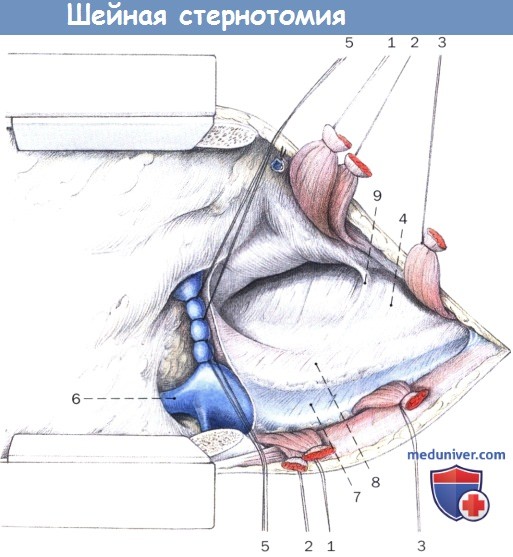

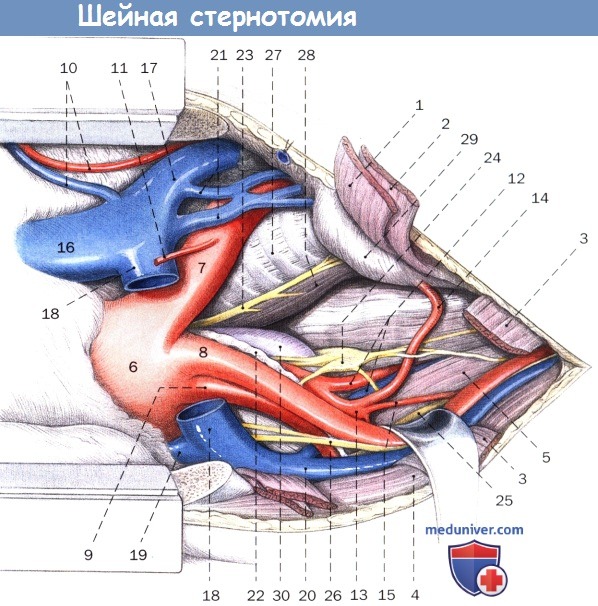

в) Положение пациента и разрез при переднем доступе по Cauchoix, Binet и Exrad к позвонкам. Положение соответствует переднему доступу к шейному отделу: пациент лежит на спине, голова повернута вправо, разгибание позвоночника с помощью подушки между лопатками и под шеей. Разрез кожи ведется по средней линии над грудиной от верхушки мечевидного отростка до рукоятки и в конце вытягивается влево вверх вдоль переднего края грудно-ключично-сосцевидной мышцы с таким же расширением, как и при переднем доступе к шейному отделу. После разделения подкожного слоя и подкожной мышцы шеи в шейной части вначале открывают поверхностную фасцию шеи у переднего края грудно-ключично-сосцевидной мышцы. Путем тупого разделения выделяют переднюю сторону нижней части шейного отдела между сосудисто-нервными пучками с латеральной стороны и с висцеральными структурами с медиальной стороны. Тупферами отодвигают сверху вниз загрудинную жировую клетчатку, остатки вилочковой железы и рукоятку грудины. Верхушку мечевидного отростка отделяют от каудально расположенных апоневрозов мышц и тупо отводят загрудинную жировую клетчатку снизу вверх. Срединная стернотомия может проводиться только стерно-томом или пилой для стернотомии. После остановки кровотечения в области надкостницы грудины вставляется расширитель грудины и медленно раскрывается. При этом не должен быть поврежден купол плевры. В конце выделяют грудино-подъязычную, грудино-щитовидную и грудино-щитовидную мышцы. Уже открытую среднюю фасцию шеи сверху вниз тупо освобождают для выделения левой плечеголовной вены (v. апопута sinistra). При необходимости ее можно выделить, дважды перевязать с обеих сторон и отсечь. При наличии полунепарной добавочной вены возможет вполне приемлемый венозный отток.

в) Анатомия. Перед выделяемыми телами позвонков C6-Th3 видны следующие структуры в направлении от краниального к каудальному: г) Выделение тел позвонков. Для обзорного выделения тел позвонков определяют нижнюю щитовидную артерию, перевязывают и пересекают ее. Теперь глубокая фасция шеи выделяется тупферами в направлении от краниального к каудальному по передней поверхности тел позвонков. Осторожно сдвигают пищевод, трахею и купол плевры в медиальном направлении, а грудной проток и сосуды в латеральном. После этого глубокую фасцию шеи рассекают посредине и мобилизуют. В конце длинную мышцу шеи распатором сдвигают в латеральном направлении до основания поперечных отростков или до реберно-позвоночных суставов. Используют гибкие шпатели, с помощью которых можно без надавливания удерживать сосуды с латеральной стороны, а висцеральные структуры с медиальной.

д) Ушивание раны. Стернотомия закрывается трансоссальными проволочными швами, лопаточно-подъязычная, грудино-щитовидная и грудино-подъязычная мышцы соединяются П-образными швами, подкожная мышца шеи закрывается узловыми швами. Рекомендуется использование двух редоновых дренажей. е) Риски. Повреждение плевры, возвратного гортанного нерва при слишком сильном давлении крючка и повреждение грудного протока. ж) Примечание. К недостаткам этого доступа относятся большие затраты на срединную стернотомию, а также пересечение плечеголовной вены, что может привести в послеоперационном периоде к нарушениям венозного оттока в области левой руки. Выделение III грудного позвонка возможно и без пересечения плечеголовной вены. Однако это требуется при резекции тел позвонков или остеосинтезе.

— Также рекомендуем «Оперативный трансторакальный доступ к грудным позвонкам Th4-Th11″ Оглавление темы «Оперативные доступы к позвоночнику»:

|

Источник

Оперативный трансторакальный доступ к грудным позвонкам Th4-Th11

а) Показания для трансторакального доступ к грудным позвонкам:

• Кифозы

• Сколиозы

• Переломы тел позвонков

• Опухоли

• Спондилит

б) Выбор стороны для доступа. В принципе доступ к позвонкам грудного отдела возможен как при правосторонней, так и при левосторонней торакотомии. Если показания не включают определенную сторону, то правосторонняя торакотомия предпочтительнее из-за расположения сосудов (левостороннее прохождение аорты). Однако при сколиозе торакотомия всегда выполняется на стороне искривления.

в) Заднебоковая торакотомия с резекцией ребер. При ортопедических показаниях торакотомия обычно выполняется с резекцией ребер. У взрослых пациентов с деформациями позвоночника, связанными с деформациями груди, экспозиция лучше, кроме того, резецируемое ребро при необходимости может использоваться в качестве костного трансплантата.

Положение пациента и линия разреза.

г) Выбор ребра для резекции. Обычно выбирают два ребра выше центра повреждения. Из-за нисходящего прохождения ребер выделение вдоль нижнего ребра в каудальном направлении легче, чем в проксимальном. При выборе слишком дистально расположенного ребра сложно подобраться к верхнему концу деформации. У молодых пациентов и при подвижных ребрах иногда можно достигнуть тела позвонка, соответствующего резецируемому ребру. Если это оказывается слишком сложным, можно при том же доступе резецировать близкий к позвоночнику участок следующего по высоте ребра.

При благоприятных условиях открывается доступ к следующим телам позвонков:

• Резекция V ребра: доступ к Th5-Th11

• Резекция VI ребра: доступ к Th6-Th12

• Резекция VII ребра: доступ к Th7-L1

Исключения из правила: у пациентов с горизонтально расположенными ребрами при резекции VI ребра иногда можно открыть тела Th5-Th11. При выраженном нисходящем расположении, напротив, при резекции V ребра возможна экспозиция лишь Th6-Th11. Наконец, у пациентов с сильными искривлениями позвоночника и соответствующими деформациями грудной клетки при торакотомии с резекцией ребер иногда удается открыть лишь два или три тела позвонка.

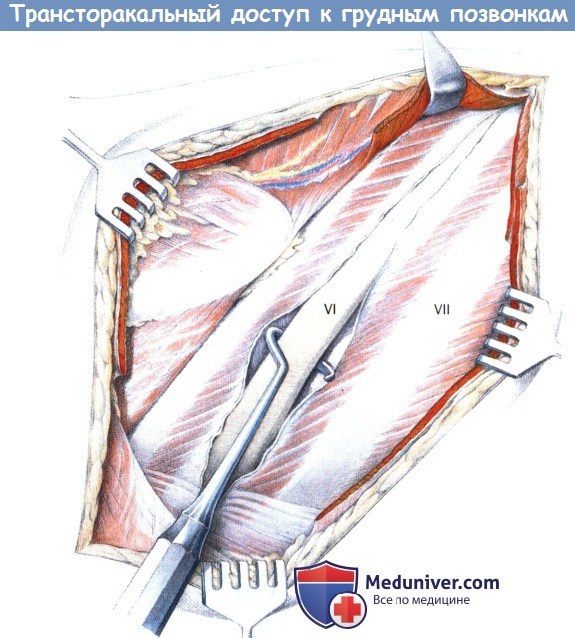

д) Положение пациента и разрез. Пациента укладывают на бок. При подъеме валика под почками или небольшом изломе операционного стола обеспечивается хороший обзор операционного поля. Разрез кожи выполняется в почти S-образной форме с обводом лопатки над выбранным ребром. Начало идет примерно на четыре пальца сбоку от ряда остистых отростков с продолжением вперед до границы между хрящом и костью. Затем в поперечном направлении полностью рассекается широчайшая мышца спины. В связи с иннервацией (грудоспинной нерв) выполнение должно быть максимально каудальным.

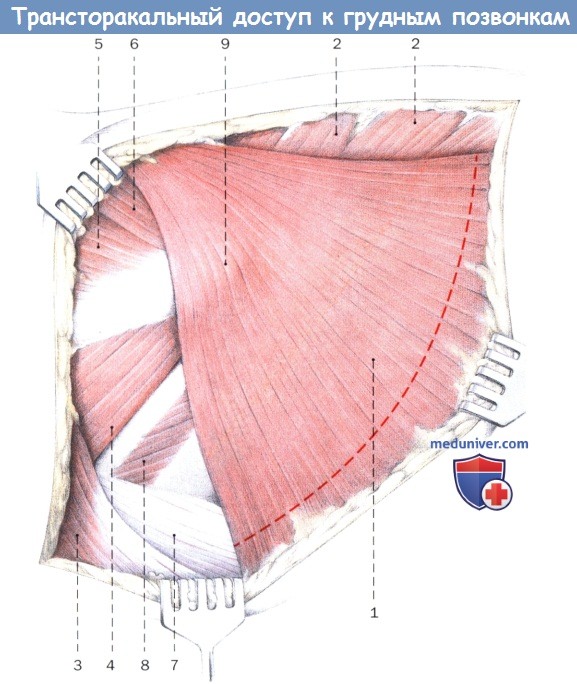

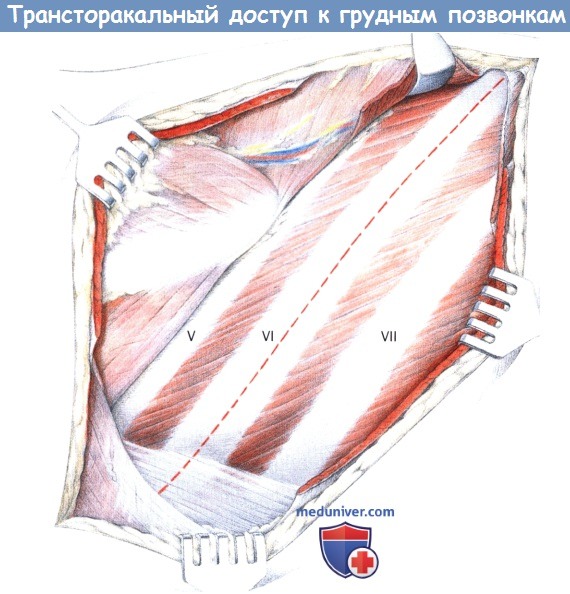

В передней части раны появляется передняя зубчатая мышца. Можно пройти рукой позади этой мышцы под лопатку и пересчитать ребра сверху вниз. Обычно I ребро не достигается, соответственно, первым прощупываемым будет II ребро. Переднюю зубчатую мышцу рассекают, также по возможности каудально, чтобы пощадить проходящий каудально длинный грудной нерв. Надкостницу выбранного ребра отделяют диатермическим ножом спереди до границы хряща с костью и отодвигают прямым распатором.

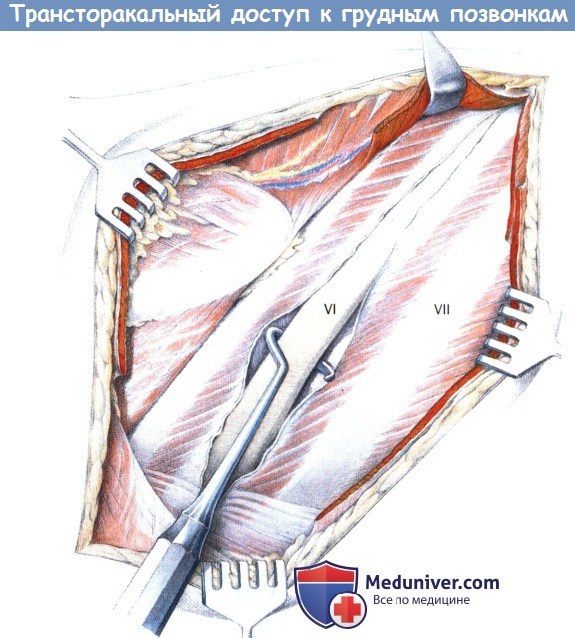

По верхнему краю ребра проходят в соответствии с направлением межреберных мышц от спины вниз, а по нижнему краю снизу в дорзальном направлении. В конце проводится полное выделение ребра с помощью реберного распатора.

После такой подготовки ребро разделяют впереди на границе хряща с костью и поднимают, отсекают его с дорзальной стороны реберными ножницами примерно на два пальца сбоку от реберно-поперечного сустава. Теперь можно открыть пространство грудной клетки в ложе резецируемого ребра.

е) Межреберная торакотомия. Детям и молодым пациентам с подвижной грудной клеткой можно выполнить межреберную торакотомию. Это показано в первую очередь при выделении немногих тел позвонков и отсутствии необходимости использования ребер в качестве трансплантатов. Положение пациента и линия разреза такие же как и при торакотомии с резекцией ребер. После рассечения широчайшей мышцы спины и передней зубчатой мышцы выполняется вход в выбранное межреберное пространство.

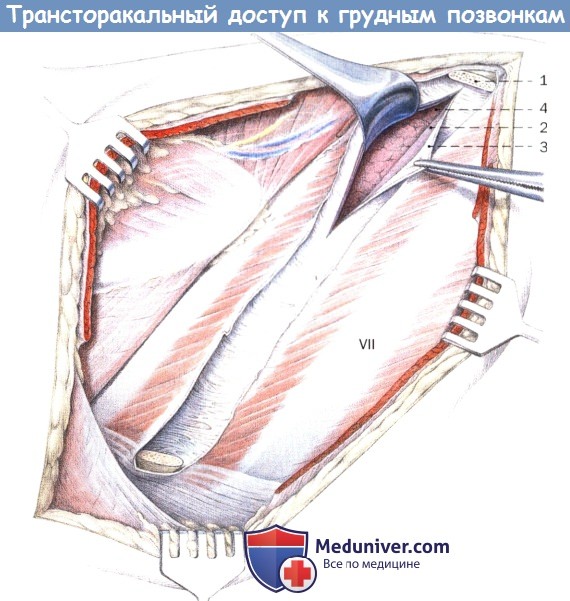

Обычно вводится пластиковый зонд между межреберными мышцами и париетальной плеврой, над которым затем можно рассечь диатермическим ножом межреберные мышцы. После рассечения париетальной плевры операция продолжается так же, как и при торакотомии с резекцией ребер.

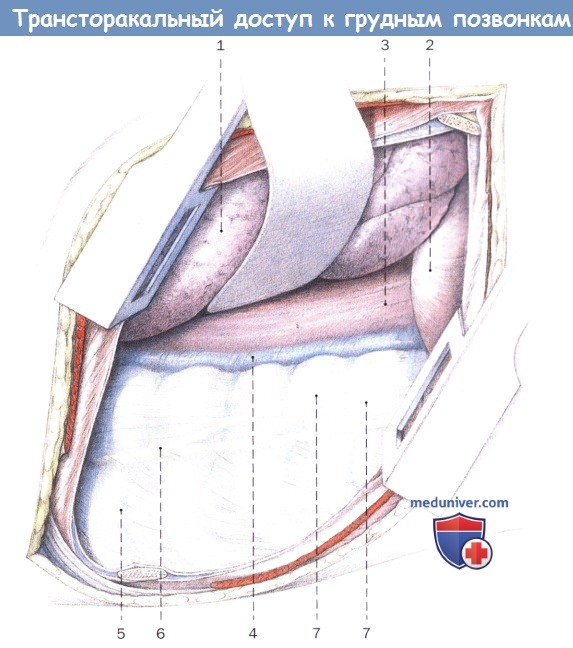

После полного разделения плевры применяют расширитель для торакотомии, медленно и осторожно раскрывая грудную клетку. Легкие удерживают впереди; получается хороший обзор покрытого париетальной плеврой ряда тел позвонков.

Анатомическая картина операционного поля после рассечения кожи и подкожной клетчатки. Фасции мышц удалены.

1. Широчайшая мышца спины

2. Передняя зубчатая мышца

3. Трапециевидная мышца

4. Большая ромбовидная мышца

5. Подостная мышца

6. Большая круглая мышца

7. Подвздошно-реберная мышца груди

8. Наружная межреберная мышца

9. Нижний угол лопатки

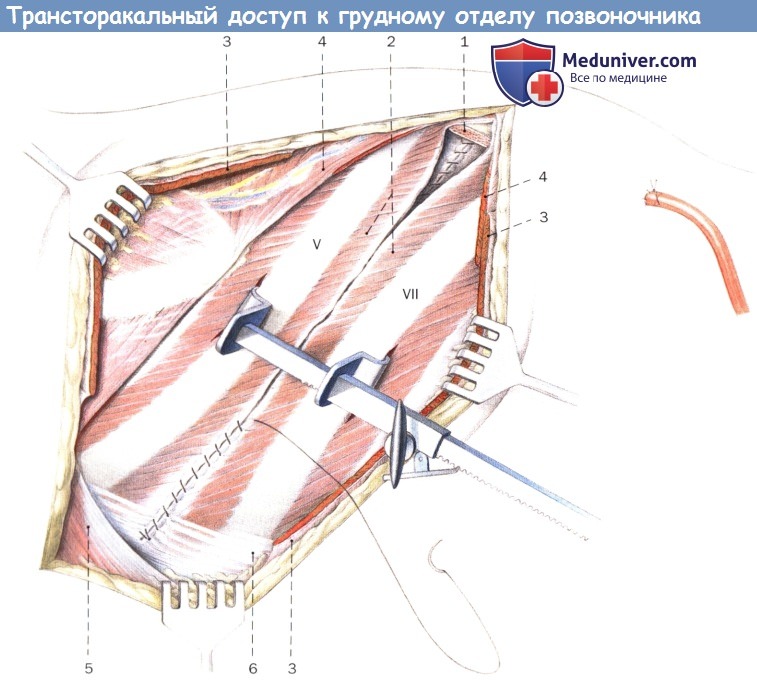

Анатомическая картина операционного поля после рассечения широчайшей мышцы спины перед рассечением передней зубчатой мышцы. Оптимальное место разреза отмечено пунктирной линией.

1. Передняя зубчатая мышца

2. Длинный грудной нерв

3. Латеральные грудные сосуды V-VII ребра

Вид после рассечения передней зубчатой мышцы. Красными штрихами отмечена линии рассечения надкостницы над VI ребром.

V-VII ребра

Вид после рассечения надкостницы и выделения VI ребра с помощью реберного распатора.

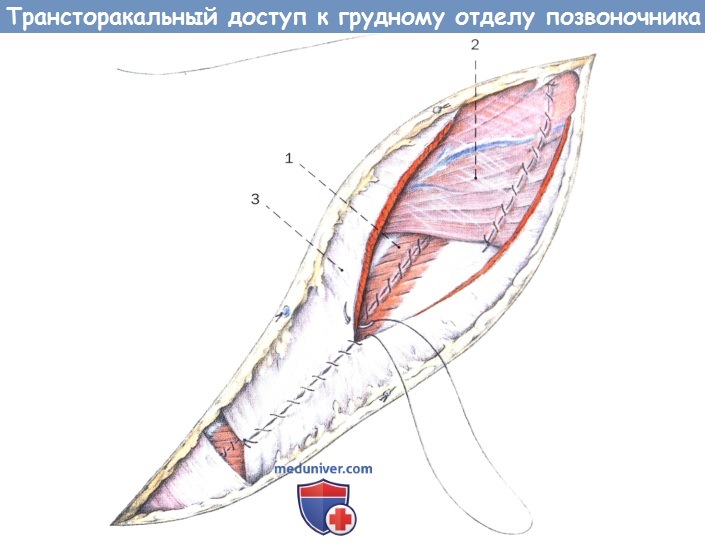

Вид после резекции ребра и частичного рассечения надкостницы и реберной плевры.

1. Культя VI ребра

2. Реберная плевра

3. Надкостница

4. Легкое VII ребро

Межреберный доступ к плевральной полости. Между VI и VII ребрами рассекают межреберные мышцы.

При этом нужно следить, чтобы надрез шел по верхнему краю нижнего ребра. не повреждая межреберные сосуды и межреберный нерв.

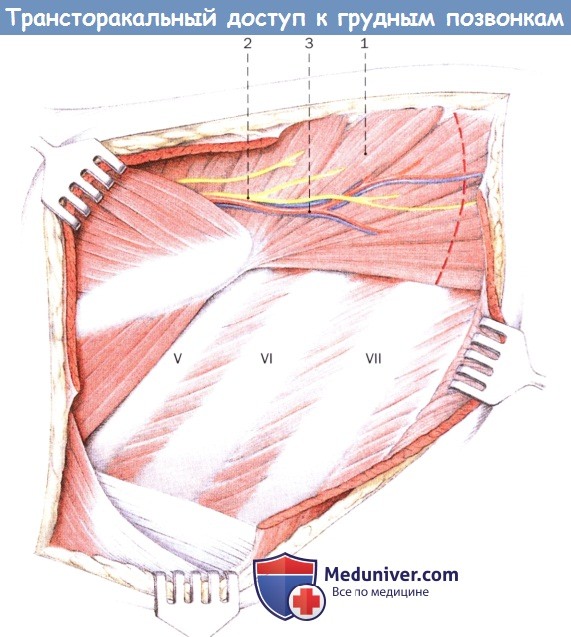

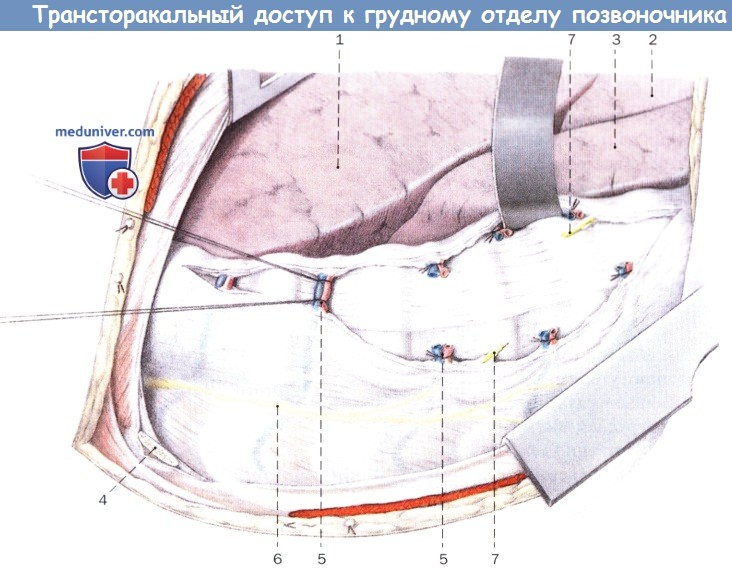

Операционное состояние после вскрытия плевральной полости. Сохранена париетальная (париетальная и медиасте-нальная) плевра.

1. Правое легкое

2. Диафрагма

3. Пищевод

4. Непарная вена

5. Межреберные сосуды

6. Симпатический ствол

7. Большой чревный нерв

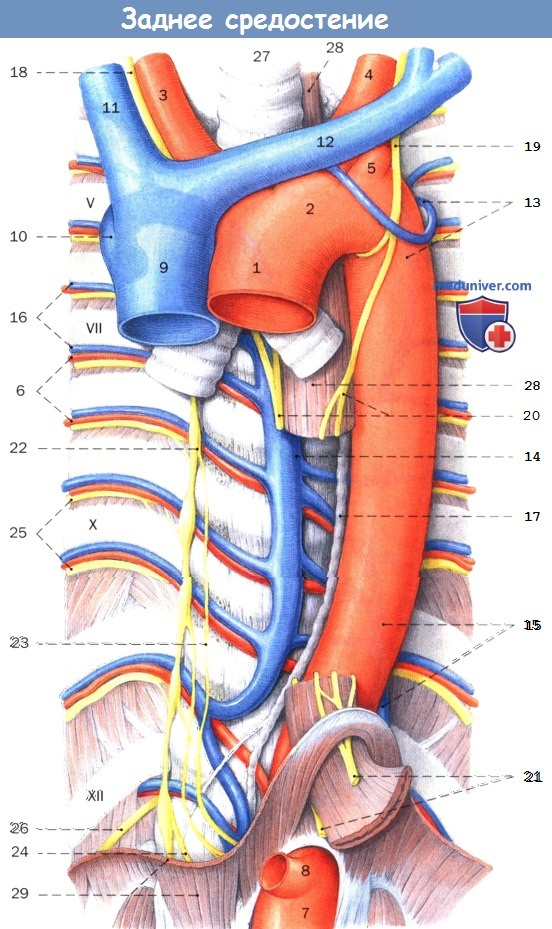

ж) Анатомия. Анатомия заднего средостения и забрюшинного пространства представлена на рисунках ниже.

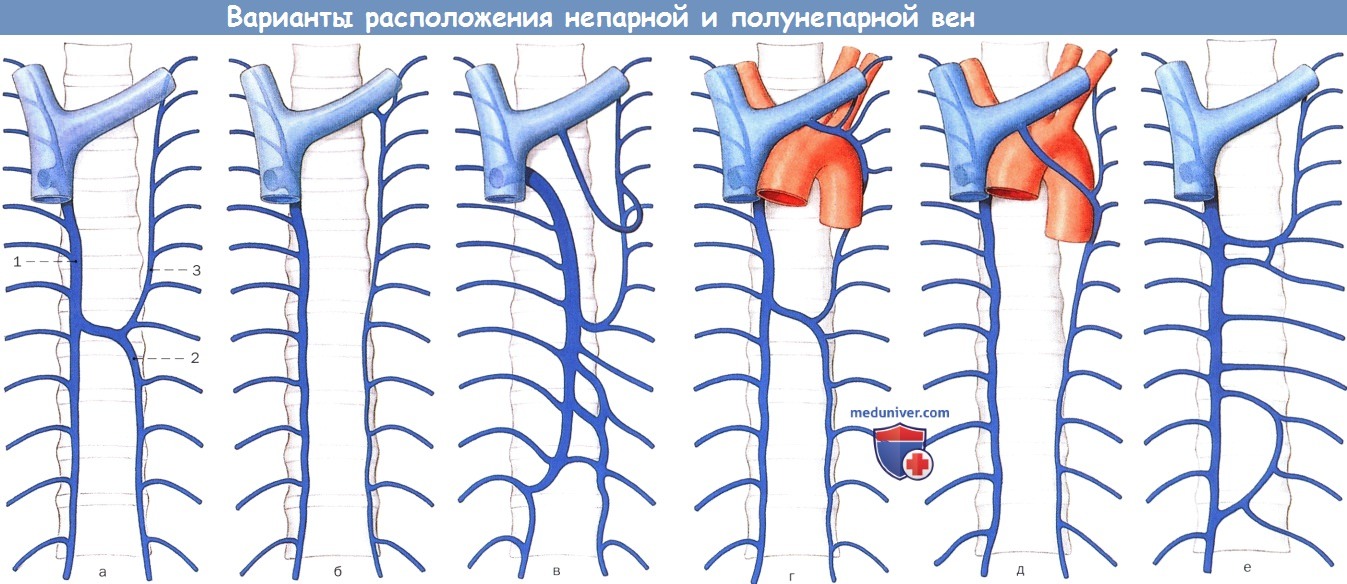

Теперь вкратце рассмотрим основные анатомические варианты структур заднего средостения. При экспозиции тел позвонков следует по возможности избегать повреждения грудного протока, в противном случае возникает осложнение в виде хилоторакса. На рисунке ниже представлены варианты прохождения грудного протока. Очевидно, что грудной проток в основном следует аорте на правой стороне. На рисунке ниже представлены непарная и полунепарная вены. Обычно тела позвонков можно выделить при по возможности медиальном пересечении межреберных вен, не затрагивая продольную систему вен.

Анатомическое расположение заднего средостения и забрюшинного пространства, вид снизу.

1. Восходящая аорта

2. Дуга аорты

3. Плечеголовной ствол

4. Левая внутренняя сонная артерия

5. Грудная аорта

6. Межреберные артерии

7. Брюшная аорта

8. Чревный ствол

9. Верхняя полая вена

10. Место впадения непарной вены

11. Правая плечеголовная вена

12. Левая плечеголовная вена

13. Добавочная полунепарная вена

14. Непарная вена

15. Полунепарная вена

16. Межреберные вены

17. Грудной проток

18. Правый блуждающий нерв

19. Левый блуждающий нерв

20. Пищеводное сплетение

21. Стволы блуждающего нерва

22. Симпатический ствол с ганглиями

23. Большой чревный нерв

24. Малый чревный нерв

25. Межреберные нервы

26. Подреберный нерв

27. Трахея

28. Пищевод

29. Диафрагма V—XII ребра

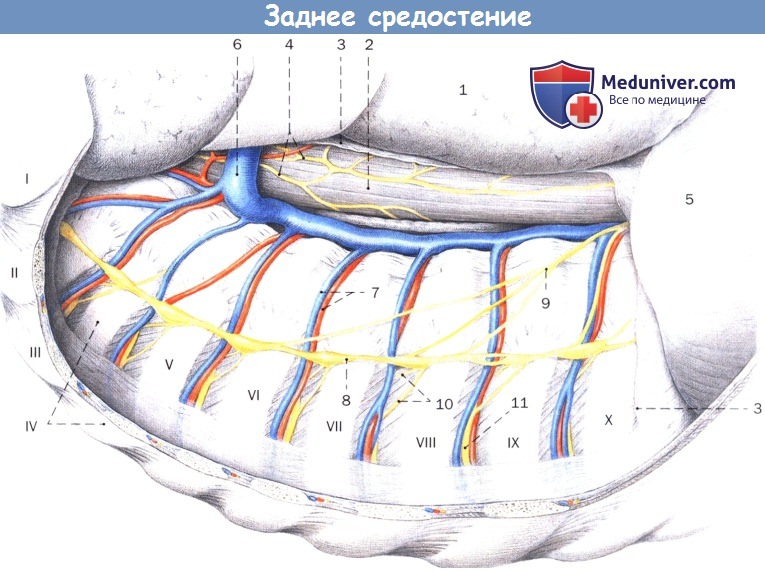

Анатомические структуры правой половины заднего средостения и правого забрюшинного пространства:

1. Правое легкое

2. Пищевод

3. Край разреза париетальной плевры

4. Пищеводное сплетение блуждающих нервов

5. Грудная часть диафрагмы

6. Непарная вена

7. Межреберные сосуды

8. Симпатический ствол

9. Большой чревный нерв

10. Соединительные ветви

11. Межреберный нерв I-Х ребра

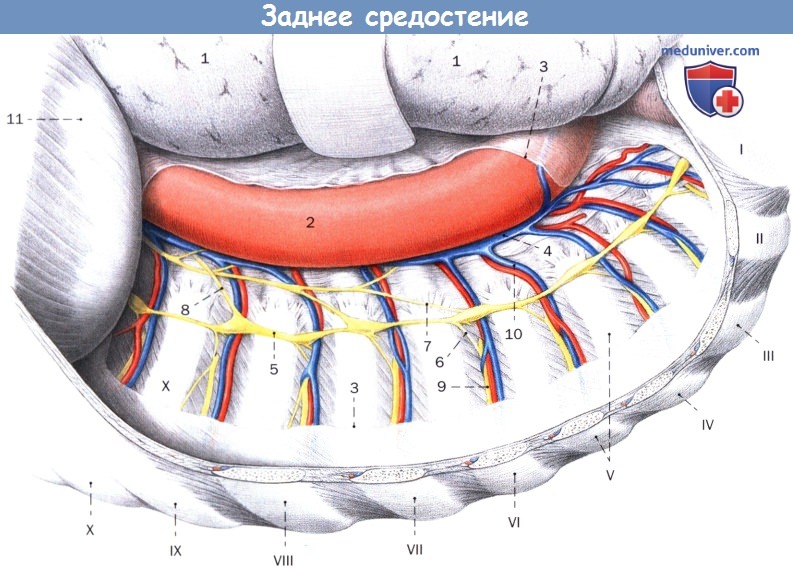

Анатомические структуры левой половины заднего средостения и левого подплеврального пространства.

1. Левое легкое

2. Грудная аорта

3. Край разреза париетальной плевры

4. Добавочная полунепарная вена

5. Симпатический ствол

6. Соединительные ветви

7. Большой чревный нерв

8. Малый чревный нерв

9. Межреберный нерв

10. Межреберные сосуды

11. Грудная поверхность диафрагмы

I-Х ребра

Варианты формы и расположения системы непарно-полунепарной вены.

а «Классический тип»

1. Непарная вена

2. Полунепарная вена

3. Добавочная полунепарная вена

б. Отсутствие анастомоза между непарной и полунепарной венами

в. Множественные арочные образования и обусловленное возрастом дугообразное смещение непарной вены влево

г. Краниоаортальная дуга полунепарной вены

д. Латероаортальая дуга непарной вены и отсутствие связи между непарной и полунепарной веной

е. Множественные предпозвоночные анастомозы, отсутствие полунепарной вены

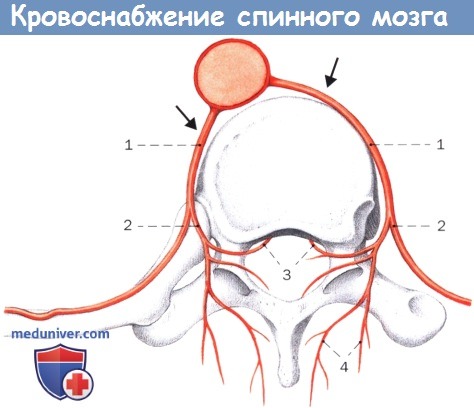

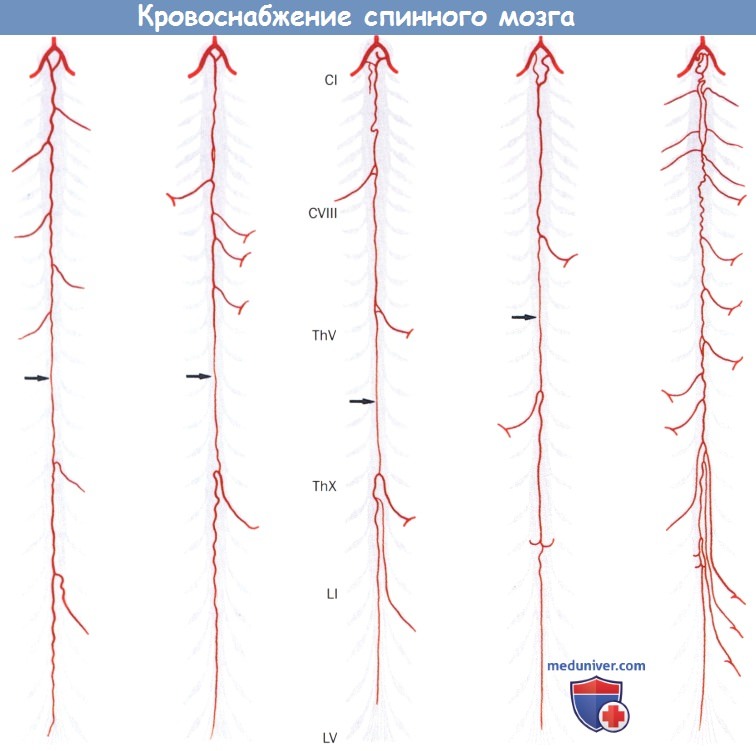

з) Кровоснабжение спинного мозга. В хирургии позвоночника особое значение имеет кровоснабжение позвоночника. Ниже кратко представлены основные системы.

Спинной мозг кровоснабжается двумя разными системами артерий: позвоночными артериями, отдающими две задних спинномозговых артерии и одну переднюю спинномозговую артерию в каудальном направлении, и ветвями верхней межреберной артерии.

С точки зрения трансторакального доступа к позвоночнику в данном случае следует рассматривать лишь последнее, речь идет о дорзальных ветвей задних межреберных артерий. Сегментарные артерии, достигающие спинного мозга через межпозвонковые отверстия и анастомозирующие с передней спинномозговой артерией, очень сильно варьируют по количеству и калибру, поэтому подразделение по типам не представляется возможным. Отмечались минимум два и максимум 16 позвоночных ветвей, подходящих к спинному мозгу на разной высоте и обеспечивающих его кровоснабжение (Domisse).

Самый большой калибр имеет a. radicularis magna (артерия Адамкевича), которая в 80 % случаев выходит из левой верхней межреберной артерии на уровне VII грудного позвонка до IV поясничного, с максимальной вероятностью между IX и XI грудными позвонками.

Не умаляя роли так называемой артерии Адамкевича, можно отметить, что сама по себе она недостаточна для обеспечения каудальных участков спинного мозга. Фактически имеется множество медуллярных питающих артерий на разных уровнях, существенно влияющих на поддержание кровоснабжения спинного мозга. В этом смысле и следует интерпретировать данные специалистов по хирургии позвоночника, которые в первую очередь при лечении сколиоза выполняли перевязку от 4 до 16 сегментарных артерий без неврологических нарушений. Но независимо от этого, желательно сохранить сегментарный артериальный приток к спинному мозгу, если это допустимо с оперативной точки зрения.

В области спинного мозга имеется зона шейного утолщения, торакальная зона, а также зона поясничного утолщения. Здесь количество и размер шейных и поясничных медуллярных питающих ветвей больше, чем в области грудной части. Область грудного отдела описывается соответственно как водораздел. Как правило, зона «критического» кровоснабжения спинного мозга находится между IV и IX грудными позвонками. Именно в этой зоне требуется особая осторожность при оперативных процедурах.

Для экспозиции тел позвонков при переднем доступе важно отсекать сегментарные артерии как можно дальше кпереди, кроме того, свободное выделение сосудов допустимо лишь на коротком промежутке в дорзальном направлении. Таким образом сохраняют артериальные дуги, соединяющие сегментарные артерии вне и снаружи позвоночного канала. Электрокоагуляция сосудов вблизи межпозвонкового отверстия не проводится, чтобы не задеть спинальные ответвления.

Схема кровоснабжения позвоночника и спинного мозга на поперечном срезе. Стрелки показывают места для перевязки.

1. Задняя межреберная артерия

2. Дорзальная ветвь

3. Позвоночные ветви

4. Мышечные и кожные ветви

Схематическое изображение сегментарных артериальных притоков спинного мозга.

«Критические» зоны помечены стрелками.

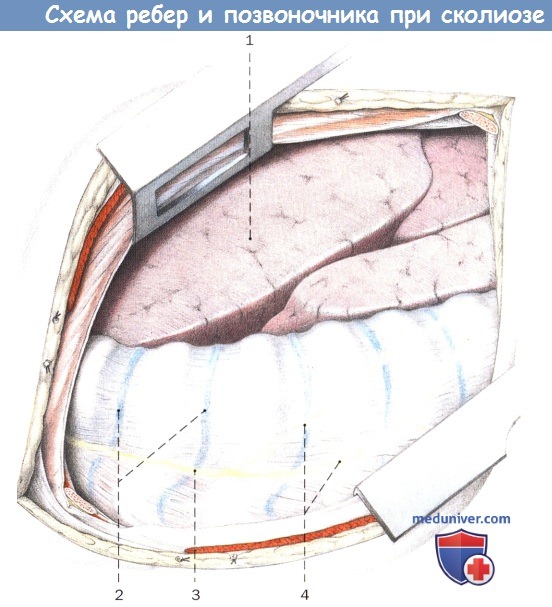

и) Торакотомия при сколиозе. При сколиозе торакотомия всегда выполняется на стороне искривления. В связи с тяжелым, связанным со сколиозом скручиванием тел позвонков и выпуклым реберным горбом, непосредственно после торакотомии часто наталкиваются на позвоночник, расположенный лишь в нескольких сантиметрах под резецируемым ребром. Крупные грудные сосуды не полностью или вообще не соответствуют изгибу и потому обычно выявляются на вогнутой стороне. Это означает, что при левосторонней торакотомии при грудном сколиозе с выпуклостью влево аорта обычно будет располагаться на правой стороне позвоночника.

Схематическое изображение сегмента позвоночника с ребром при значительном правостороннем сколиозе грудного отдела позвоночника.

Тело правого ребра почти вплотную подошло к телу позвонка.

Операционная картина сколиоза с правосторонней выпуклостью после открытия плевральной полости.

Плевра покрывающая позвона не рассечена, позвоночник выпирает в правую плевральную полость, правое легкое сместилось вниз.

1. Правое легкое

2. Межреберные сосуды

3. Симпатический ствол

4. Большой чревный нерв

Позвонковая плевра рассечена, межреберные структуры частично перевязывают или пересекают.

1. Верхняя доля правого легкого

2. Средняя доля правого легкого

3. Нижняя доля правого легкого

4. Культя после резекции VI ребра

5. Межреберный проток

6. Симпатический ствол, просвечивающий сквозь париетальную плевру

7. Большой чревный нерв

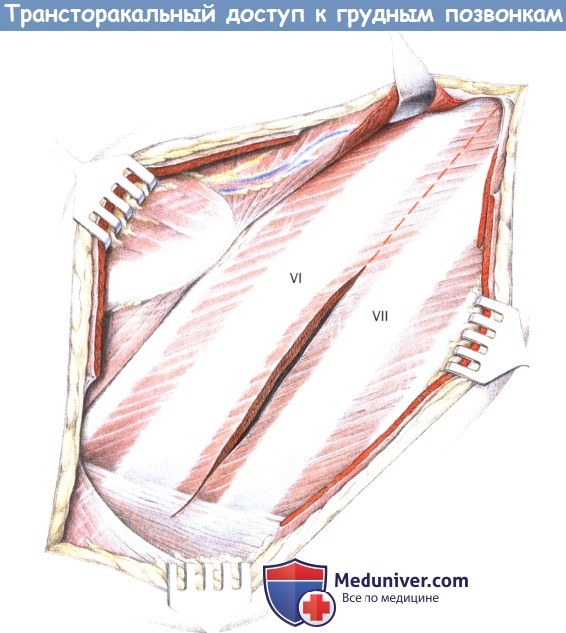

к) Экспозиция отдельных тел позвонков. После торакотомии париетальную плевру разделяют по возможности по срединной линии тел позвонков; при этом учитывается скручивание тел позвонков, в первую очередь при сколиозе. Сегментарные сосуды идентифицируют, перевязывают и разделяют по средней линии. В итоге открывается доступ ко всему переднему периметру тел позвонков и дисков.

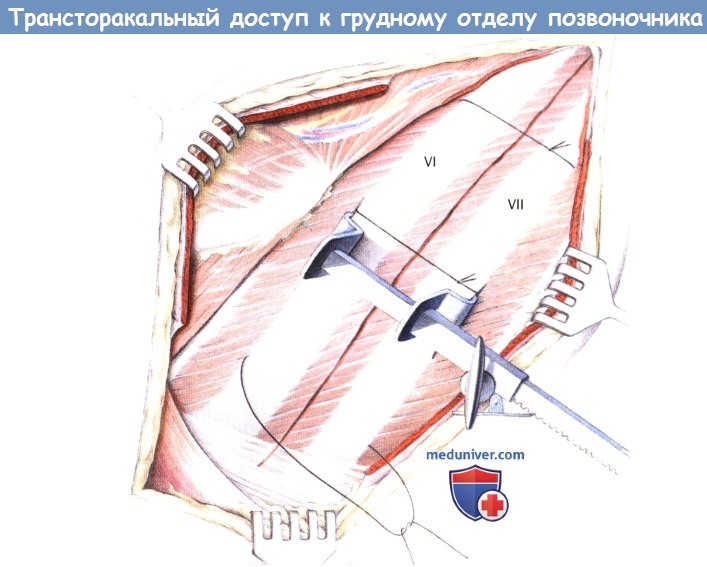

л) Закрытие торакотомии с резекцией ребер. Вводится торакальный дренаж, используя ребросближатель, затем последовательно сшивают плевру, надкостницу и межреберные мышцы, в конце выполняют непрерывный шов боковой зубчатой мышцы и широчайшей мышцы спины.

м) Закрытие при межреберной торакотомии. Накладывают перикостальные рассасывающиеся швы. При этом не следует проходить непосредственно под каудальным ребром, чтобы не повредить межреберную артерию и избежать вторичного кровотечения. С использованием реброс-ближателя сшивают плевру и межреберные мышцы, в конце связываемые перикостальными швами. Затем ушивают как при торакотомии с резекцией ребер.

Закрытие грудной клетки с помощью ребросближателя:

1. Культя после резекции VI ребра

2. Наружная межреберная мышца

3. Широчайшая мышца спины

4. Передняя зубчатая мышца

5. Трапециевидная мышца

6. Грудная подвздошно-реберная мышца V и VII ребра

Завершение ушивания мышц грудной клетки

1. Наружная межреберная мышца

2. Передняя зубчатая мышца

3. Широчайшая мышца спины

Закрытие грудной клетки после межреберной торакотомии.

VI и VII ребра

— Также рекомендуем «Оперативный передний трансплевральный доступ по Louis к грудным позвонкам Th4-Th11″

Оглавление темы «Оперативные доступы к позвоночнику»:

- Оперативный доступ к верхним шейным позвонкам С1,С2,С3 (трансорофарингеальный доступ)

- Оперативный передний доступ к нижним шейным позвонкам С3,С4,С5,С6,С7 и верхним грудным позвонкам Th1, Th2

- Оперативный передний доступ по Cauchoix, Binet, Exrad к нижним шейным позвонкам С4,С5,С6,С7 и верхним грудным позвонкам Th1, Th2, Th3

- Оперативный трансторакальный доступ к грудным позвонкам Th4-Th11

- Оперативный передний трансплевральный доступ по Louis к грудным позвонкам Th4-Th11

Источник