Опухоль шейного отдела позвоночника у ребенка

Образования в позвоночнике, а также их распространение на спинной мозг или клетки мягких тканей называются опухоль шейного отдела позвоночника. По статистике, данное заболевание встречается в 9-10 раз реже новообразований головного мозга, при этом менее всего подвержены заболеванию дети и пожилые люди в возрасте от 60 лет, частота выявления опухоли у мужчин и женщин среднего возраста одинакова.

Причины возникновения опухоли

Если выявлять причины возникновения новообразований, то следует знать, что все новообразования делятся на два вида:

- Первичные — образование развивается как автономное образование, причины появления которого установить достаточно трудно;

- Вторичные — опухоль появляется в качестве метастазов из других органов.

Существуют также факторы, которые подвергают организм риску появления и развития опухоли, такие как наследственность, травмы и хронические заболевания позвонков, негативное влияния внешней среды и наличие вредных привычек. Как правило, в большинстве случаев установить конкретные причины появления заболевания не удается.

Патогенез

Для злокачественных образований характерен активный рост и размножение клеток, которые в свою очередь поражают как спинной мозг, так и мягкие ткани, находящиеся поблизости к очагу. Как онкологическое заболевание рак шейного отдела позвоночника проходит 4 стадии:

- Начальная стадия: злокачественные клетки зарождаются и начинают автономно расти, вне зависимости от потребностей организма. На данной стадии опухоли позвоночника шейного отдела симптомы практически не проявляется.

- 2 стадия: раковые клетки по-прежнему активно растут и размножаются, образуя очаг опухоли. В месте пораженного участка позвоночника возникают болевые ощущения.

- 3 стадия: опухолевые клетки теперь имеют возможность отделяться, и при помощи кровяного русла переноситься в другие органы и образовывать метастазы. Симптомы опухоли позвоночника в шейном отделе становятся уже более явными. Для этой стадии характерны рецидивы как при хирургическом, так и при безоперационном лечении опухоли.

- 4 стадия: В различных органах в большом количестве появляются метастазы, опухоль разрастается, пережимает кровоток, деформирует позвоночник. Общее состояние больного резко ухудшается, появляются сильные боли. Вылечить заболевание на данной стадии практически невозможно.

Классификация опухолей

Все новообразования классифицируются на следующие виды:

- доброкачественные и злокачественные, главное отличие их состоит в том, что доброкачественные образования не несут опасности для жизни человека, в отличие от вторых;

- первичные и вторичные;

- эндофитные (нахождение опухоли в пределах костной ткани) и экзофитные (поражающие мышечные ткани, сосуды);

- монотопные и политопные .

Клинические проявления заболеваний

Если говорить о симптомах заболевания, то изначально нужно выделить, что они подразделяются на общие (отсутствие сил, слабость в мышцах, резкое уменьшение массы тела, повышенная температура, болевой синдром) и неврологические (судороги в мышцах, онемение или даже паралич конечностей). В случае нахождения новообразования в шейном отделе позвоночника также увеличивается ее воздействие на головной мозг, что приводит к частым головным болям, повышению внутричерепного давления, тошноте и рвоте также может дать о себе знать бессонница и холодный пот.

По мере увеличения опухоли нарушается чувствительность конечностей, тканей межреберья, что приводит к затруднению самостоятельного дыхания.

Как правило, при подозрении на онкологию, грамотный врач обязательно назначит проведение клинических анализов, в результатах которых обратит внимание на такие показатели, как СОЭ и состав лейкоцитов, которые при наличии в организме образования злокачественных клеток будут повышены, а также уровень гемоглобина, который наоборот понизится.

Диагностика опухоли шейного отдела позвоночника, как и любого другого заболевания начинается с опроса и осмотра пациента. При наличии неврологических симптомов и болях в области позвоночника назначаются специальные методы исследования, такие как традиционная рентгенография, послойная рентгенография на компьютерном томографе (КТ), точность перечисленных методов достаточно спорная, назначается более эффективный метод диагностирования — ядерный магнитный резонанс. Если по итогам осмотра и обследования имеется основание для предположения опухоли, то пациент отправляется на дальнейшее лечение к онкологу и нейрохирургу.

Дифференциальная диагностика

Когда пациент с опухолью шейного отдела позвоночника приходит к врачу, как правило, он жалуется на остеохондроз или же другие заболевания, схожие по симптоматике, однако новообразования не только опасны, но и очень коварны и могут “прятаться” за другими заболеваниями, продолжая прогрессировать, в связи с некорректной терапией. Давайте поговорим о заболеваниях, схожих симптоматикой с наличием опухоли. Самыми распространенными из них являются:

- Грыжи межпозвонковых дисков.

- Аномалии шейного отдела позвоночника и основания черепаспинальные формы рассеянного склероза.

- Остеохондроз.

Важно понимать, что если при наличии злокачественной опухоли пациента начинают лечить иглорефлексотерапией, то вреда ему это не принесет, но и конечно, не вылечит, а вот мануальная терапия способна ухудшить состояние большого. Поскольку диагностировать новообразование на ранней стадии достаточно непросто, в связи с отсутствием симптоматики, необходимо убедиться в отсутствии опухоли перед лечением абсолютно любых заболеваний, связанных с позвоночником.

Лечение

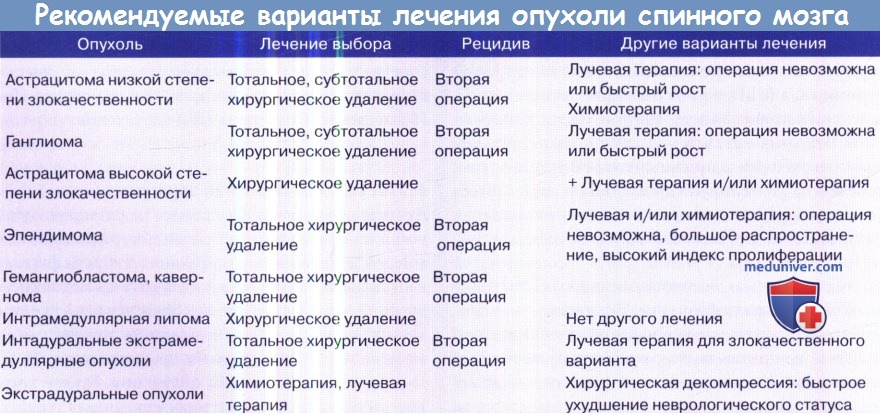

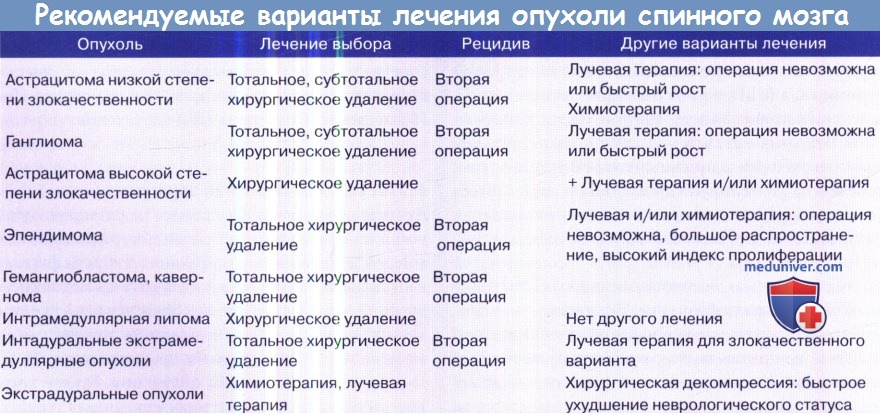

На сегодняшний день существует несколько методов лечения опухолевых заболеваний позвоночника, выбор их зависит прежде всего от стадии развития заболеваний и конкретных показаний или противопоказаний для конкретного пациента. Так, на ранних стадиях развития симптомы и лечение возможно хирургическое лечение. Если же в нем нет острой необходимости, но опухоль злокачественная, проводится химиотерапия, для угнетения роста образования также для этих целей могут вводить гормональные препараты.

Для поддержания иммунитета обязательно должны вводиться имуномоделирующие препараты, например, интерферон. Наиболее распространена лучевая так называемая лучевая терапия — облучение раковых клеток. На более поздних стадиях проводится симптоматическое лечение, направленное в основном на обезболивание.

Как заключение к вышеизложенной информации хочется отметить, что вовремя диагностированное заболевание – 80% гарантия выздоровления, поэтому не медлите с обращением к врачу при проявлении хотя бы одного из перечисленных симптомов. Также мы надеемся, что данная информация будет для Вас полезной и будем рады обратной связи, ведь Ваши истории и советы могут оказаться полезными для наших читателей. Заранее спасибо, берегите себя!

Источник

Опухоль спинного мозга у ребенка — диагностика, лечение

У детей опухоли внутри позвоночного канала относительно редки, при этом частота встречаемости опухолей спинного мозга ниже, чем опухолей головного мозга.

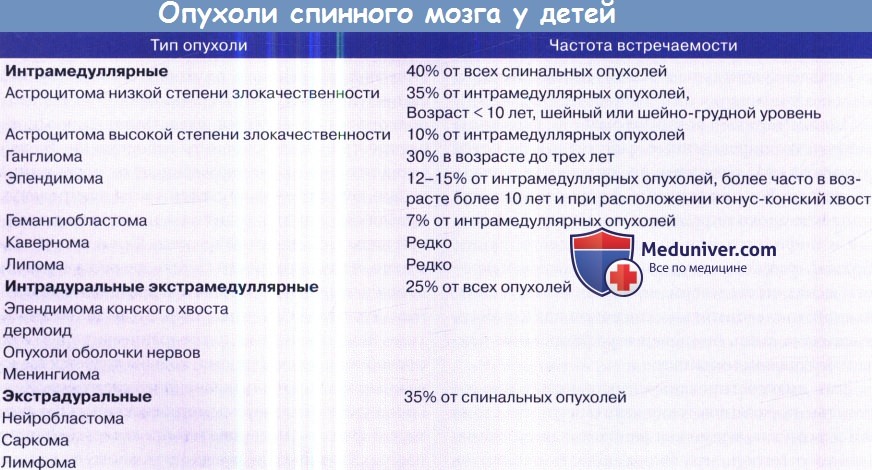

Опухоли спинного мозга можно разделить на три типа в зависимости от их расположения по отношению к твердой мозговой оболочке и к спинному мозгу:

1. Интрадуральные интрамедуллярные: 40% всех опухолей спинного мозга у детей самая распространенная локализация.

2. Интрадуральные экстрамедуллярные: 25% всех опухолей спинного мозга.

3. Экстрадуральные: 35% опухолей спинного мозга у детей.

I. Интрамедуллярные опухоли спинного мозга у детей:

а) Эпидемиология. Интрамедуллярные опухоли наиболее распространенные опухоли спинного мозга у детей, и составляют 55% от всех интрадуральных опухолей. Гендерное распределение практически равное.

Они равномерно распределены вдоль спинного мозга, и обычно охватывают несколько уровней. Нередко встречаются опухоли, поражающие весь спинной мозг.

Астроцитомы составляют 40-45% из них, затем идут ганглиомы (30% в возрасте до трех лет). Опухоли низкой степени злокачественности преобладают по сравнению со злокачественными: астроцитомы низкой степени злокачественности составляют 35% интрамедуллярных опухолей, в то время как высокой степени злокачественности 10%. Эпендимомы составляют лишь 12-14%; гемангиобластомы (7%), как правило, связаны с болезнью Гиппеля-Линдау, а каверномы у детей встречаются очень редко.

Средний возраст начала заболевания составляет 10 лет; астроцитомы и ганглиомы более распространены в младшей возрастной группе, в то время как эпендимомы чаще встречаются в старшей возрастной группе. У детей в возрасте до 10 лет опухоль спинного мозга выше медуллярного конуса в 75% случаев будет астроцитомой и лишь в 10% вероятна эпиндимома. Эта особенность отличает педиатрические и взрослые опухоли спинного мозга.

б) Клиническая картина опухоли спинного мозга у ребенка. При опухолях низкой степени злокачественности диагноз может быть установлен через несколько месяцев или даже лет после первых симптомов. Злокачественные опухоли, напротив, имеют быстрое прогрессирующее течение. Каверномы, особенно на шейном уровне, проявляются острым внутриопухолевым кровоизлиянием.

Боль в шее или спине возникает у двух третей пациентов и чаще бывает диффузной, реже корешковой и более интенсивной ночью в лежачем положении. Маленькие дети могут жаловаться на боли в животе, в отличие от боли в спине не являющиеся признаком локализации. Ранними симптомами являются мышечная слабость в нижних конечностях с частыми падениями и прогрессирующими двигательными расстройствами. У детей раннего возраста первым проявлением слабости может быть изменение двигательной активности верхних конечностей. Чувствительные нарушения проявляются реже, а дисфункцию сфинктера у маленьких детей обнаружить трудно.

Кифосколиоз присутствует у трети пациентов, а кривошея у каждого пятого. Деформация позвоночника связанная с неврологическим дефицитом, у детей обязательно исследуется с помощью МРТ, чтобы исключить наличие интрамедуллярных опухолей.

Гидроцефалия сопровождает 15% интрамедуллярных опухолей, чаще при злокачественных опухолях, чем при доброкачественных новообразованиях и опухолях шейного отдела. Механизмом гидроцефалии может быть обструкция четвертого желудочка при цервикомедуллярных опухолях или повышение концентрации белка в ликворе, арахноидальный фиброз и субарахноидальная диссеминация.

в) Диагностические исследования:

— МРТ является методом выбора для экстрамедуллярных и интрамедуллярных новообразований. Для изучения солидного компонента, а также сопутствующих кист необходимы Т1-и Т2-взвешенные изображения до и после введения гадолиния.

— Обычная рентгенография является обязательной у детей со сколиозом в качестве основы для будущего лечения деформаций позвоночника. После широких ламинэктомий или ламинотомий необходимо регулярно проводить контрольную рентгенографию с целью раннего выявления деформаций позвоночника.

— Миелография и КТ сегодня используется для тех случаев, когда МРТ невозможно выполнить либо ин терпретировать, или при необходимости исследования поражения костей.

г) Хирургическое лечение опухоли спинного мозга у ребенка. Интрамедуллярные опухоли достаточно редки и пациенты должны быть переведены в центры с возможностью использования современных методов, в частности, интраоперационного нейрофизиологического мониторинга.

1. Хирургическая техника. Костнопластическая ламинотомия предпочтительнее ламинэктомии для профилактики послеоперационных деформаций позвоночника: ламинотомия не исключает замещение кости, которая является очагом для последующего остеогенеза и формирования заднего костного блока. Для подхода к позвонкам используется стандартный задний срединный доступ с поднадкостничной диссекцией параспинальных мышц; необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранить капсулу фасеток. Эпидуральное пространство открывается путем интерламинарной фенестрации. Для двустороннего удаления пластинки, медиально от фасеток, одним блоком или последовательно используются высокоскоростные дрели. Межостистая и желтая связки рассекаются, дужка отделяется от подлежащего эпидурального пространства, а затем хранится в марле, пропитанной солевым раствором.

Обильное орошение важно при сверлении, чтобы избежать теплового поражения костей, нарушающего заживление кости и для того, чтобы удалить всю металлическую пыль для дальнейшего наблюдения с использованием МРТ. Удаление костей должно открыть солидный компонент опухоли. При наличии ростральной и хвостовой кисты удаление не требуется. Периоперационное УЗИ должно применяться для визуализации опухоли и определения доступа. ТМО рассекается по средней линии, затем вскрывается паутинная оболочка, которая крепится к твердой мозговой оболочке дуральными клипсами. Доступ к опухоли осуществляется, как правило, через заднюю срединную борозду. Иногда трудно визуально определить точную среднюю линию, даже под микроскопом, потому что спинной мозг увеличен, повернут и смещен.

В этих случаях полезно определение зоны входа задних корешков с двух сторон или нейрофизиологическое картирование средней линии задних столбов. Миелотомия также может быть выполнена с помощью лазера, учитывая его точность и минимальный тепловой эффект. С помощью пиальных швов, прикрепленных к твердой мозговой оболочке, выполняется тракция, в результате которой спинной мозг раскрывается в области миелотомии и осуществляется подход к опухоли.

Астроцитомы низкой степени злокачественности и ганглиомы имеют стекловидный вид. В настоящее время не существует точных критериев различия между опухолью и нормальной тканью спинного мозга, таким образом, новообразование удаляется изнутри, начиная со средней части опухоли. Небольшие остатки опухоли могут быть удалены от нормального спинного мозга с использованием контактного лазера. Целью хирургического вмешательства является тотальное или субтотальное (75-85%) удаление опухоли. Область основного риска для хирургического удаления соответствует переднему расширению опухоли, и интраоперационный мониторинг двигательных путей является большим подспорьем в принятии решения о том, когда следует остановиться.

Для эпендимом характерен красный или темно-серый цвет. Питание эпендимом осуществляется из передней спинальной артерии, и она должна быть сохранена при удалении опухоли в области ее переднего ложа.

Каверномы удаляются изнутри. Гемангиобластомы резецируются единым блоком и не могут быть удалены изнутри из-за обильной васкуляризации этих опухолей. Для них может быть показана ангиография и предоперационная эмболизация.

Интрамедуллярные липомы плотно сращены со спинным мозгом, хотя имеют четкую границу. Они могут быть бессимптомными в течение многих лет, но при появлении симптоматики необходимо удаление контактным лазером, который испаряет жировую ткань с минимальной хирургической травмой для спинного мозга. Дальнейшая терапия не требуется, даже в случае частичного удаления.

После удаления опухоли и гемостаза паутинная оболочка укладывается на место, а твердая мозговая оболочка ушивается наглухо. Ламинарная крыша ставится на место и пришивается не рассасывающейся нитью, но лучше фиксируется титановыми мини-пластинками с винтами. Минипластины следует отрегулировать и обеспечить оптимальное выравнивание пластинки. Межостистая связка зашивается в переднем и заднем концах, мышцы и фасции зашиваются без натяжения. Следует обратить внимание на закрытие кожи в несколько слоев, в частности, в случаях повторной операции или у детей после лучевой терапии.

2. Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг. Настоятельно рекомендуется для хирургии спинного мозга. Протокол включает моторные вызванные потенциалы, соматосенсорные вызванные потенциалы, а в случае с медуллярным конусом и конским хвостом бульбокавернозный рефлекс. Используется тотальная внутривенная анестезия, без миорелаксантов после интубации. Моторные вызванные потенциалы записываются в результате электрической транскраниальной стимуляции над моторной корой, используя технику единичных стимулов, при этом эпидуральный электрод, расположенный ниже места хирургического вмешательства, регистрирует объем импульсов нисходящего кортикоспинального тракта. Мониторируется так называемая D-волна, отражающая линейное измерение количества активированных быстрых кортикоспинальных аксонов, следовательно, настораживающим критерием является снижение амплитуды ответа, что обычно носит прогрессирующий характер и позволяет хирургу вовремя отреагировать. Для выявления мышечных реакций после транскраниальной стимуляции должны использоваться короткие электрические стимулы.

Мышечные вызванные потенциалы являются следствием нелинейного измерения активированных быстрых кортикоспинальных аксонов, мотонейронов, периферических нервов и мышц, что позволяет оценить наличие или отсутствие мышечного ответа. Мышечные реакции могут быть вызваны у новорожденных и недоношенных детей. Под общей анестезией моторные вызванные потенциалы могут быть вызваны у детей от двухмесячного возраста. Но это не относится к D-волнам. Самому младшему ребенку с присутствующими D-волнами в нижних грудных отделах спинного мозга был 21 месяц. Вероятно, это связано с неполной миелинизацией кортикоспинальных путей до 24-месячного возраста.

Моторные вызванные потенциалы хорошо подходят для мониторирования при резекции интрамедуллярных опухолей у детей: D-волны регистрируются у две трети пациентов без моторного дефицита, а МВП у всех. Методика мониторинга имеет чувствительность 100% и специфичность 90%. Это означает, что у детей с интрамедуллярными опухолями мышечный ответ в конце операции всегда ассоциируется с хорошим результатом (в литературе нет данных о ложноотрицательных результатах).

Отсутствие мышечного ответа и снижение амплитуды D-волны > 50% ассоциируются со значительным послеоперационным постоянным моторным дефицитом. Отсутствие мышечного ответа и наличие неизменной или сниженной < 50% D-волны связанно с временным моторным дефицитом. К сожалению, сочетание этих двух методов не представляется возможным в возрасте до двух лет, в этих случаях может быть оценен только мышечный ответ.

Пока моторные вызванные потенциалы остаются стабильными в ходе операции, хирургическое рассечение и удаление опухоли может быть безопасно продолжено. При ухудшении потенциалов, хирург обязан прекратить удаление, оросить операционное поле теплым раствором и ждать восстановления потенциалов или же начать работать на другой части опухоли. Если мышечный ответ полностью исчез и амплитуда D-волны уменьшилась до 50% от исходного уровня, хирургическое вмешательство необходимо остановить. При доброкачественных глиомах результаты выживаемости при тотальном удалении или при субтотальной резекции не отличаются. При удалении остаточной опухоли лучше действовать поэтапно, чем рисковать неврологической функцией и иссекать опухоль при первой операции.

Соматосенсорные вызванные потенциалы дают информацию о соматосенсорной системе и не должны расцениваться как косвенный показатель функциональной целостности двигательной функции, особенно в хирургии интрамедуллярных опухолей, где двигательные и чувствительные тракты могут повреждаться по отдельности. Соматосенсорное отображение задних столбов может помочь в определении задней срединной линии.

г) Инвалидизация и смертность при опухоли спинного мозга у ребенка. Хирургическая смертность очень низкая, в некоторых сериях нулевая. Долгосрочное выживание у детей с опухолями низкой степени злокачественности представляется лучшим, чем у взрослых после тотального и субтотального удаления. 5- и 10-летняя выживаемость, как правило, 85-89% и 75-82% соответственно. Для высокой степени злокачественности 5-летняя выживаемость составляет 15-18% независимо от типа (типов) лечения.

д) Лучевая терапия и химиотерапия опухоли спинного мозга у ребенка. Лучевая терапия пагубно влияет на развитие нервной системы и костей. У детей пострадиационная миелопатия появляется при дозе 30 Гр. Деформации позвоночника также являются осложнением лучевой терапии. Более высокий уровень деформации, видимо, связан с младшим возрастом на момент облучения, дозами, превышающие 20 Гр и асимметричным полем облучения. Кроме того, нет четких доказательств того, что лучевая терапия позволяет улучшить результаты при доброкачественных глиомах спинного мозга. Таким образом, лучевая терапия не должна проводиться в случаях эпендимом и низкозлокачественных астроцитом, которые подверглись тотальной или субтотальной резекции. Лучевая терапия должна проводиться при быстром возобновлении роста опухоли, несмотря на предыдущую химиотерапию.

Лучевая терапия может быть показана для злокачественных опухолей несмотря на неизбежное прогрессирование глиобластом. По современным протоколам химиотерапия используется при опухолях высокой степени злокачественности, но нет никаких доказательств того, что она изменяет результаты.

е) Функциональные и онкологические результаты. Функциональный результат связан с гистологическим типом опухоли и предоперационным неврологическим дефицитом. У детей с I и II степенью по функциональной шкале Mc-Cormick было отмечено менее 1% случаев паралича, у детей с III и IV степенью, вероятно послеоперационное ухудшение. У трети детей может возникнуть ухудшение моторных функций сразу после операции, но в долгосрочной перспективе две трети из них будут находиться в I или II группе по McCormick, кроме того, после операции наблюдается ухудшение, как правило, на одну ступень. Улучшению моторной функции обычно предшествует улучшение сенсорных функций, а функция тазовых органов восстанавливается позже. Риск послеоперационного постоянного неврологического дефицита увеличивается с возрастом. Нарушение проприоцепции может быть значительной проблемой у детей, так как это состояние обычно требует значительной и длительной реабилитационной терапии.

ж) Поздние хирургические осложнения:

1. Послеоперационная деформация позвоночника. У детей деформация позвоночника может быть одной из основных проблем как до, так и после операции. Частота деформаций позвоночника после многоуровневой ламинэктомия колеблется от 25% до 72% и коррелирует с возрастом пациента (чем моложе пациент, тем больше вероятность этого осложнения), и уровнем ламинэктомии (самая высокая для опухолей шейного отдела, низкая для поясничных опухолей). Самый высокий показатель деформаций позвоночника у детей после лучевой терапии. Однако только трети этих детей требуется стабилизация позвоночника. Очень важно наблюдение после всех операций по поводу опухолей спинного мозга с помощью простой рентгенографии позвоночника с целью раннего выявления деформации. Следует иметь в виду, что развивающаяся деформация позвоночника, особенно если она связана с неврологическим ухудшением, может быть показателем рецидива опухоли, в таких случаях показана МРТ.

Для предотвращения будущих деформаций позвоночника вместо ламинэктомии выполняется костнопластическая ламинотомия. Ламинотомия существенно снижает частоту развития деформаций, но не решает проблему в целом.

Факторами риска для прогрессирующей деформации с необходимостью коррекции являются предоперационная сколиотическая деформация, большое число удаленных дужек, возраст менее 13 лет, хирургия торако-люмбального перехода. У детей с высоким риском развития послеоперационного прогрессивного сколиоза может быть выполнена одноступенчатая ламинэктомия, удаление опухоли и стабилизация.

2. Ликворея. Частота ликвореи выше у детей после повторной операции или предшествовавшей лучевой терапии.

II. Интрадуральные экстрамедуллярные опухоли спинного мозга у детей. Эпендимомы конского хвоста и дермоиды являются наиболее распространенными типами опухолей интрадуральной экстрамедуллярной локализации у детей. Опухоли оболочек нервов, как правило, связаны с нейрофиброматозом. Менингиомы встречаются редко, и чаще являются более агрессивными, чем у взрослых. Обычно интрадуральные экстрамедуллярные опухоли поражают один или несколько уровней.

Медуллобластомы и эпендимомы задней черепной ямки часто распространяются по спинальным субарахноидальным пространствам, но редко дают спинальную неврологическую симптоматику.

Большинство этих опухолей является доброкачественными, и целью хирургического лечения должно быть их тотальное удаление. Манипуляций на спинном мозге во время операции следует избегать. Лучевая терапия предназначена для злокачественных опухолей.

III. Экстрадуральные опухоли спинного мозга у детей. На их долю приходится 35% опухолей спинного мозга у детей. Наиболее распространенными являются саркомы и нейробластомы. Операция пока зана с диагностической целью или в случае сдавления спинного мозга. Эти опухоли чувствительны к лучевой терапии и химиотерапии.

5-летняя выживаемость с нейробластомами составляет 70%. У половины пациентов развиваются неврологические симптомы, связанные со сдавлением спинного мозга. Лечением выбора является химиотерапия. Ламинэктомия и хирургическая декомпрессия выполняются у пациентов с быстрым ухудшением неврологического статуса несмотря на химиотерапию. После лечения большинство детей испытывает небольшое неврологическое улучшение, а у половины из них удается добиться полного неврологического восстановления. Частота такого полного восстановления обратно коррелирует с тяжестью неврологических симптомов, и сходна после химиотерапии и после выполнения ламинэктомии.

— Посетите весь раздел посвященной «Нейрохирургии.»

Оглавление темы «Нейрохирургия опухоли спинного мозга.»:

- Патанатомия и эпидемиология опухоли спинного мозга

- Клиника и симптомы опухоли спинного мозга

- Принципы операции при опухоли спинного мозга

- Лечение экстрамедуллярной опухоли спинного мозга

- Лечение опухоли мозговой оболочки спинного мозга

- Лечение интрамедуллярной опухоли спинного мозга

- Прогноз опухоли спинного мозга

- Опухоль спинного мозга у ребенка — диагностика, лечение

Источник