Отделы позвоночника изгибы позвоночника

Позвоночный столб состоит из 33-34 позвонков. Имеет 5 отделов и 4 изгиба.

Отделы: шейный (7), грудной (12), поясничный (5), крестцовый (5), копчиковой (4-5)

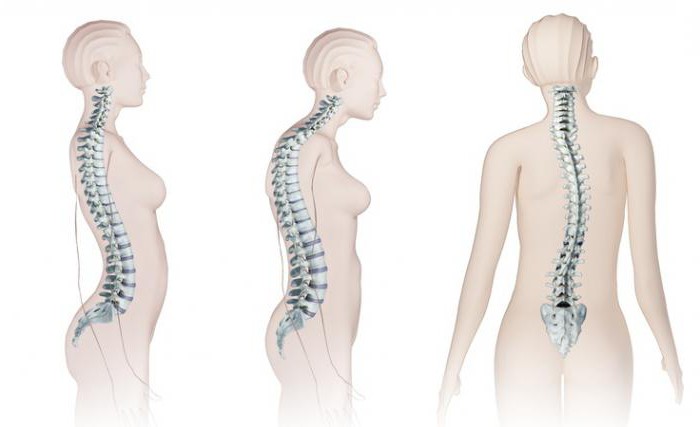

Изгибы шейный и поясничный, изгиб вперёд – лордоз, грудной и крестцовый, изгиб назад – кифоз.

Сколиоз – изгиб в сторону – патология.

Позвонок – это структурная единица позвоночного столба (тело, дуга, на ней 7 отростков 3 парных и 1 непарный, позвоночные вырезки, позвоночный канал, межпозвоночное отверстие)

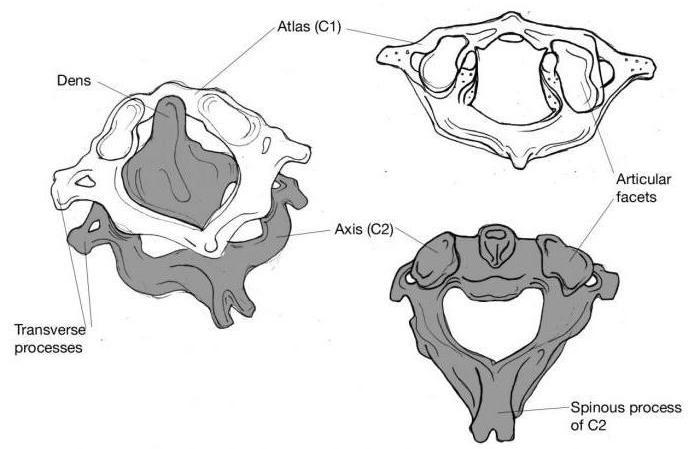

Особенности шейных позвонков: 1 позвонок (атлант) – тело, 2 дуги, 2 латеральные массы, суставные сумки.

2 позвонок (осевой) – зуб, где находится, что вокруг него происходит.

Для всех шейных позвонков, кроме 7 характерно раздвоение остистого отростка, в поперечных отростках имеются отверстия, через которые проходят позвоночные артерии и вены; остистый отросток 7 позвонка самый длинный.

Особенности грудных позвонков. Остистый отросток смотрит книзу и назад, на теле позвонков и поперечных отростков имеются суставные поверхности, для соединения с рёбрами.

Особенности поясничных позвонков. Характеризуются более пассивным бобовидным телом, остистый отросток направлен назад и почти горизонтально.

Особенности крестцовых позвонков. Срастаясь, образуют крестец. Выступающая кпереди часть основания крестца у места соединения его с телом пятого поясничного позвонка называется мысом.

Копчик. Это 4-5 сросшихся недоразвитых позвонков.

Соединение позвонков. Тела позвонков соединяются между собой при помощи хрящевых межпозвоночных дисков. Каждый диск состоит из фиброзного кольца и находящегося в середине студенистого ядра.

Толщина межпозвоночных дисков различна в каждом отделе и наиболее выражена в поясничном. Позвонки соединяются между собой связками и мыщцами. Выйная связка – это хорошо выраженная надостистая связка шейного отдела.

Движение между двумя соседними позвонками незначительно, однако движение в целом происходит вокруг 3х осей: сгибание-разгибание (вокруг фронтальной), наклоны вправо-влево (сагиттальная ось), вращение (вертикальная ось)

Наибольшая подвижность в шейном и поясничных отделах.

Большие полушария мозга. Доли полушарий. Борозды и извилины. Белое вещество и ядра полушарий. Кора головного мозга, ее микроскопическое строение. Локализация функций в коре больших полушарий. Условные и безусловные рефлексы.

В головном мозге различают: конечный мозг (большие полушария — наиболее новую в эволюционном развитии часть) и ствол с мозжечком. Большой мозг(cerebrum) состоит из двух полушарий – левого и правого, разделенных продольной щелью, в глубине которой лежит пластинка белого вещества, состоящая из волокон, соединяющих два полушария, — мозолистое тело. Масса полушарий оставляет 70% от общей массы головного мозга.

На каждом полушарии различают три поверхности: верхнелатеральную – выпуклую, медиальную – плоскую и нижнюю – неровную, лежащую на основании черепа.

Наиболее выступающие кпереди и кзади участки полушария получили название полюсов: лобный полюс, затылочный полюс и височный полюс.

Поверхности полушарий неровные, они имеют борозды и извилины. Извилины представляют собой валики (возвышения) мозгового вещества, а борозды – углубления между ними. Наличие борозд увеличивает поверхность коры полушарий большого мозга без увеличения его объема. Величина и форма борозд и извилин подвержены значительным индивидуальным колебаниям. Однако существует несколько постоянных борозд, которые ясно выражены у всех и раньше других появляются в процессе развития у зародыша. Ими пользуются для разделения полушарий на большие участки, называемые долями. Каждое полушарие делят на 5 долей: лобную, теменную, затылочную, височную и скрытую долю или островок, расположенный в глубине боковой борозды. Каждое полушарие образовано серым и белым веществом. Сплошной слой серого вещества на поверхности полушарий называется корой большого мозга. Толщина этого слоя от 1,5 до 5 мм. Площадь коры около 0,2 – 0,25 м2 и содержит от 14 до 17 млрд. нейронов, большая часть которых (90%) сгруппирована в шесть слоев и образует высший интегративный отдел соматической нервной системы. Из этих шести слоев нейронов нижние (V и VI слои) являются преимущественно началом эфферентных путей; в частности V слой состоит из гигантских пирамидных клеток Беца, дендриты которых достигают поверхностных слоев, а самые длинные аксоны образуют пирамидный тракт, достигающий спинного мозга, аксоны же клеток VI слоя образуют кортикоталамические пути. В первом и четвертом слоях происходит восприятие и обработка поступившей в кору информации. Второй и третий слои обеспечивают кортико-кортикальные ассоциативные связи. Локализация функций в коре больших полушарий. Роль отдельных участков коры большого мозга впервые была изучена в 1870 году немецкими исследователями Г.Фричем и Е.Гитцигом. Опытным путем они показали, что разные участки коры ведают определенными функциями. Было создано учение о локализации функций в коре большого мозга. Для изучения функций в коре больших полушарий головного мозга применяются различные методы: частичное удаление коры, электрическое и химическое раздражение, запись биотоков мозга и метод условных рефлексов.

В зависимости от функциональных особенностей в коре выделяют моторные (двигательные), сенсорные (чувствительные) и ассоциативные зоны, осуществляющие связи между различными зонами коры.

Двигательная зона коры находится в предцентральной извилине. Размеры проекционных зон различных частей тела зависит не от их действительной величины, а от функционального значения. Так, зоны кисти в коре полушарий большого мозга значительно больше, чем зоны туловища и нижней конечности, вместе взятые. Двигательные области каждого из полушарий, весьма специализированные у человека, связаны со скелетными мышцами противоположной стороны тела. Если мышцы конечностей изолированно связаны с одним из полушарий, то мышцы туловища, гортани и глотки – с двигательными областями обоих полушарий. В пятом слое коры двигательной зоны обнаружены гигантские пирамидные клетки, отростки которых спускаются к двигательным нейронам среднего, продолговатого и спинного мозга, иннервирующим скелетную мускулатуру.

Сенсорные зоны коры.

· Зона кожной чувствительности (тактильной, болевой, температурной) представлена в задней постцентральной извилине теменной доли.

· Зрительная зона (проекция сетчатой оболочки глаза) расположена в затылочных долях коры большого мозга обоих полушарий.

· Слуховая область (от рецепторов улитки внутреннего уха) локализуется в височных долях коры большого мозга.

· Вкусовая область (вкусовые рецепторы слизистой оболочки полости рта) расположена в лимбической системе.

· Обонятельная область (от обонятельных рецепторов слизистой оболочки носа) располагается в лимбической системе.

Зоны речи. В коре имеется несколько зон, ведающих функцией речи.

· Моторные центры речи (центр П.Брока) находится в лобной доле левого полушария – у «правшей», а в лобной доле правого полушария – у «левшей».

· Сенсорный центр речи (центр К.Вернике) расположен в височной доле.

· Зоны, обеспечивающие восприятие письменной (зрительной) речи, имеются в затылочной доле и угловой извилине теменной доли.

Ассоциативные зоны коры.

Проекционные зоны коры занимают в мозге человека небольшую долю всей поверхности коры. Остальная поверхность занята так называемыми ассоциативными зонами. Нейроны этих областей не связаны ни с органами чувств, ни с мышцами, они осуществляют связь между различными областями коры, интегрируя, объединяя все притекающие в кору импульсы в целостные акты научения (чтение, речи, письмо), логического мышления, памяти и обеспечивая возможность целесообразной реакции поведения.

Долгое время считалось, что левое полушарие (у «левшей») является доминантным, а правое – подчиненным. К настоящему времени имеются данные о функциональной асимметрии полушарий, под которой понимают такое неравенство, при котором в отношении одних функций главным является левое, а в отношении других – правое полушарие. Установлено, что левое полушарие ответственно за речевые функции, логическое и математическое мышление, за формирование положительных эмоций. Правое полушарие отвечает за формирование музыкальных, художественных и других способностей, отрицательных эмоций (печаль, страх и т.д.).

Базальные ядра представляют собой скопление серого вещества внутри полушарий. К ним относится полосатое тело, состоящее из хвостатого и чечевицеобразного ядер. Они являются подкорковыми двигательными центрами.

Белое вещество полушарий занимает пространство между корой и базальными ядрами. Оно состоит из большого количества нервных волокон, идущих в разных направлениях. Выделяют три системы волокон полушарий:

ассоциационные (сочетательные), соединяют части одного и того же полушария;

комиссуральные (спаечные) соединяют части правого и левого порлушарий, к которым относятся в полушариях мозолистое тело;

проекционные волокна, или проводящие пути, соединяющие полушария с лежащими ниже отделами головного мозга и спинным мозгом.

Лимбическая система.

В основании мозга и на внутренней поверхности больших полушарий (поясная извилина, гиппокамп, миндалевидное тело, область перегородки) располагаются образования, составляющие лимбическую систему.

Они участвуют в поддержании постоянства внутренней среды организма, регуляции вегетативных функций и формирования эмоций и мотиваций. Эту систему иначе называют «висцеральным мозгом», так как эта часть конечного мозга может рассматриваться как корковое представительство интерорецепторов. Сюда поступает информация от внутренних органов. При раздражении желудка, мочевого пузыря в лимбической коре возникают вызванные ответы.

Лимбическая система имеет широкие связи со всеми областями головного мозга, ретикулярной формацией и подбугорьем. Она обеспечивает высший корковый контроль всех вегетативных функций (сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, обмена веществ и энергии).

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2021 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-04-20

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник

Опору человеческого тела — позвоночный столб — сложно переоценить. Это осевой элемент, который собирает воедино все остальные отделы тела: голову, пояса верхних и нижних конечностей. Позвоночник дает возможность передвигаться, выполнять координированные действия и защищает важную составляющую центральной нервной системы — спинной мозг.

Какие функции выполняет позвоночник

Прочность и гибкость, которыми отличается позвоночный столб, обеспечены особенностями его строения. Подвижные соединения позвонков, амортизирующее действие межпозвоночных дисков, поддержка мощной мускулатуры и связок — все это делает позвоночник незаменимой и функциональной частью организма. Позвоночник выполняет следующие функции:

- защищает спинной мозг от возможных механических повреждений;

- обеспечивает подвижность туловища (наклоны, повороты);

- делает возможным вертикальное положение тела и передвижение на двух ногах.

Понять, как функционирует ось человека, как связывает воедино все тело и как сохранить ее здоровье, можно, лишь досконально изучив строение позвоночного столба. Несмотря на надежность, эта структура все же уязвима и требует бережного отношения и распределения нагрузки.

Отделы позвоночного столба

Каждый из пяти отделов позвоночника отличается по строению, размеру и количеству позвонков, их подвижности относительно друг друга. Рассмотрим их более подробно.

Шейный отдел (7 позвонков). Имеет самые мелкие и подвижные позвонки. Особенности строения первых двух, ближайших к черепу, дают возможность поворачивать голову из стороны в сторону. Остальные пять обеспечивают наклоны головы. Тела шейных позвонков небольшие, слегка вытянутые в поперечнике. Дуги образуют отверстия треугольной формы.

Грудной отдел (12 позвонков). Совместно с ребрами и грудиной образует грудную клетку, которая защищает сердце и легкие от возможных сдавливаний и повреждений.

Поясничный отдел (5 позвонков). Обеспечивает подвижность туловища при поворотах и наклонах. Вероятность травм здесь довольно высока, как и в грудном отделе, из-за большой нагрузки.

Крестцовый отдел (5 позвонков). В возрасте 18-25 лет позвонки этого отдела срастаются в единую структуру, что позволяет им лучше выполнять опорную функцию. Боковыми поверхностями крестец сочленяется с костями тазового пояса, замыкая его в кольцо.

Копчиковый отдел (3-5 сросшихся позвонков). Рудиментарные косточки, обычно срастаются с крестцом.

Строение

Рассмотрим строение позвоночного столба. Осевой скелет имеет сегментарное строение. Отдельные косточки, из которых состоит позвоночный столб (позвонки), соединены между собой полуподвижно. Но все же позвоночник достаточно гибок и дарит человеку свободу движений корпуса благодаря нескольким особенностям:

- Соединения позвоночного столба находятся в пределах тел позвонков, а отростки их скользят относительно друг друга. Благодаря этому возможны максимальные движения в таком типе суставов.

- Даже небольшие по амплитуде движения, суммируясь в 32-35 позвонках, в итоге превращаются в довольно размашистые.

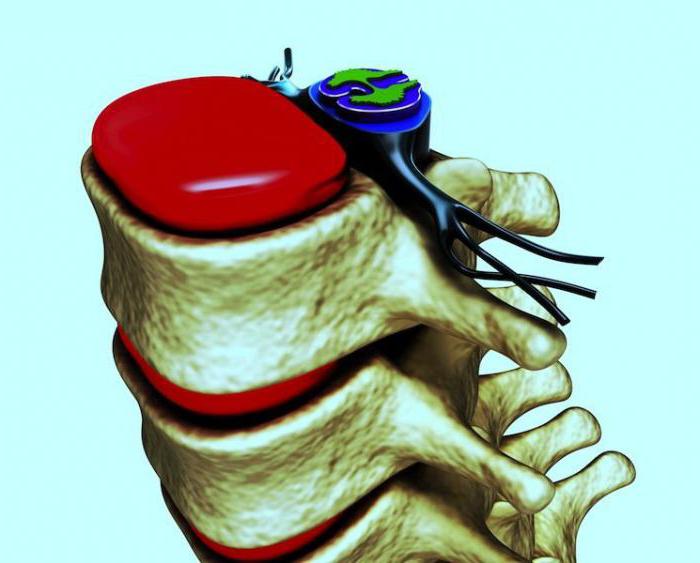

- Строение межпозвоночных дисков, которые занимают до 20% высоты всей структуры, дает ей дополнительную эластичность и подвижность.

Дуги позвонков создают внутри осевого скелета вытянутую полость — позвоночный канал, который служит местом расположения спинного мозга, а также обеспечивает иннервацию и кровоснабжение самого позвоночника за счет проходящих там сосудов и нервных волокон. Через отверстия между позвонками выходят сегментарно корешки спинномозговых нервов, артерии и вены.

Особенности двух первых позвонков шеи

Движения позвоночного столба в целом возможны в трех направлениях: передне-заднем, боковом и вертикальном. Большое значение, связанное с локализацией на голове основных анализаторов, имеет повышенная подвижность суставов шейного отдела позвоночника и подвижное сочленение черепа с позвоночным столбом. Последнее обеспечивается особым строением ближайших к голове позвонков.

Первый позвонок (атлант) лишен тела и напоминает кольцо. Верхние суставные поверхности его парные, сочленяются с черепом и обеспечивают покачивания головы вверх-вниз и из стороны в сторону.

Нижние четыре суставных поверхности атланта сочленяются со вторым позвонком шеи (осевым), имеющим вертикальный отросток — зуб. Это соединение дает возможность поворачивать голову в стороны, заглядывая за спину. Его фиксируют мощные связки, чтобы не допустить давления на спинной мозг, поскольку зуб находится внутри спинномозгового отверстия атланта и сзади не ограничен костными структурами.

В суставах между черепом и атлантом, а также между ним и осевым позвонком нет межпозвоночных дисков.

Межпозвонковые диски

Кости позвоночного столба связаны между собой несколькими типами структур:

- хрящами;

- суставами;

- связками.

Начиная со второго, соединения позвонков имеют амортизирующие суставные межпозвонковые диски. Они состоят из нескольких типов хрящевой ткани.

В центральной части диска находится студенистое (пульпозное) ядро из коллагеновых волокон, погруженных в аморфное вещество. Оно окружено слоем волокнистого хряща, а по периферии диска расположено фиброзное кольцо с очень плотным наружным слоем и более рыхлым внутренним. По вертикали межпозвонковые диски ограничены гиалиновым хрящом тел соседних позвонков.

Суставы и связки позвоночника

Суставные участки подвижных позвонков покрыты суставным хрящом с гладкой поверхностью. С краев они охвачены суставной капсулой, формирующей сумку. Внутри сустава имеется в небольшом количестве синовиальная смазка, которая уменьшает трение поверхностей и износ хряща. Стенка суставной сумки двуслойная:

- внутренняя синовиальная оболочка обильно кровоснабжается и имеет длинные ворсинки, заходящие в полость сустава;

- наружная плотная фиброзная оболочка, которая обеспечивает целостность сустава.

Аппарат связок позвоночника представлен хорошо развитыми продольными тяжами, расположенными спереди и сзади от тел позвонков. Короткие эластичные связки соединяют дуги и отростки соседних позвонков.

Изгибы позвоночного столба

Вертикальное положение позвоночника у человека совсем не означает, что ось тела будет абсолютно ровной. Такая форма характерна лишь для младенцев. Со временем, когда ребенок начинает держать голову, сидеть, стоять и ходить, образуются изгибы позвоночного столба. Лордозы имеют выпуклость, направленную вперед, а кифозы — назад. Всего их четыре:

- Шейный лордоз — помогает удерживать голову в прямом положении.

- Грудной кифоз — связан с возможностью сидеть и компенсирует шейный лордоз.

- Поясничный лордоз — появляется в связи с передвижением на двух ногах в вертикальном положении.

- Крестцово-копчиковый кифоз — восстанавливает равновесие при ходьбе.

Изгибы позвоночника в отсутствие нагрузки уменьшаются, а при интенсивном движении, поднятии тяжестей увеличиваются. Они помогают амортизировать удары от шагов, прыжков и бега, снижая механическую нагрузку на позвонки и череп, берегут мозг от постоянных мелких сотрясений.

Помимо физиологических изгибов, которые находятся в саггитальной плоскости, выделяют еще патологические (во фронтальной плоскости). Самое частое их проявление — правосторонний грудной сколиоз. Он возникает из-за большей функциональности правой руки, длительного неудобного положения во время писания или рабочих операций с искривленным в сторону позвоночником.

Патологической считается также гипертрофия кифоза грудного отдела и поясничного лордоза.

Природа изгибов

За счет чего формируется s-образная конфигурация позвоночного столба? Позвонки ведь, как любые костные структуры, прочны и ригидны.

Секрет кроется в эластичных межпозвонковых дисках, которые достаточно податливы, чтобы создать пружинящую конструкцию. При этом в передненаправленных лордозах высота дисков спереди больше, чем сзади. Студенистое ядро в них смещено немного назад. В грудном кифозе все наоборот.

В старческом возрасте, когда диски между позвонками уплощаются и теряют эластичность, изгибы почти пропадают. Позвоночный столб значительно укорачивается и наклоняется вперед, образуя старческий горб.

Подвижность позвоночника

Все движения оси тела обеспечивают мышцы позвоночного столба. За различные направления наклона или скручивания отвечают отдельные группы мускулов:

- Сгибание позвоночного столба осуществляется благодаря мышцам передней части туловища (длинные мышцы шеи и головы, грудинно-ключично-сосцевидные, лестничные, подвздошно-поясничные, прямые и косые мышцы живота).

- Разгибание происходит за счет мускулатуры задней поверхности туловища: мышцы, поднимающие ребра, лопатки; ременные мышцы головы и шеи, затылочно-позвоночные, верхняя и нижняя задние зубчатые, мышцы, выпрямляющие позвоночник.

- Скручивание позвоночника происходит за счет сокращения мышц, находящихся в косом положении относительно вертикальной оси. Это косые мышцы живота (наружные и внутренние), трапециевидные, поднимающие лопатки, лестничные, грудинно-ключично-сосцевидные, подвздошно-поясничные мышцы и межпозвоночные короткие мышцы.

- Наклоны в сторону осуществляются при одновременном сокращении сгибающих и разгибающих позвоночный столб мускулов на одной стороне тела.

Подвижность позвоночного столба различается в разных отделах. Шейный в норме показывает наибольший объем движений. Проверить подвижность и эластичность позвоночника в целом можно несложным тестом: наклоняясь вперед, достать кончиками пальцев пол (колени не сгибаются). При наклоне назад здоровый человек с легкостью достает пальцами подколенные ямки.

Как сохранить здоровье позвоночника

Беречь позвоночный столб от движений — не значит сохранить его здоровым. Для функциональной состоятельности опоры тела требуется умеренная гимнастика с разнообразными движениями, укрепление мышц спины, поддерживающих позвоночник в вертикальном положении. А вот поднятия тяжестей, длительного сидения и чрезмерных нагрузок лучше избегать.

Источник