Последствия компрессионного перелома грудного отдела позвоночника мкб

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Дополнительные факты

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

Другие названия и синонимы

Перелом грудного позвонка.

Названия

Название: Перелом грудного отдела позвоночника.

Перелом грудного отдела позвоночника

Синонимы диагноза

Перелом грудного позвонка.

Описание

Перелом грудного отдела позвоночника. Нарушение целостности одного или нескольких грудных позвонков. Как правило, возникает в результате высокоэнергетического воздействия. Может быть осложненным или не осложненным. Проявляется болью и ограничением движений. При сопутствующем повреждении нервных корешков и спинного мозга возникают неврологические нарушения. Диагноз выставляется на основании рентгенографии, КТ, МРТ и других исследований. Лечение неосложненных переломов чаще консервативное, осложненных – оперативное.

Перелом грудного отдела позвоночника

Дополнительные факты

Перелом грудных позвонков – достаточно распространенная травма позвоночника. Может возникать у людей любого возраста. У детей и молодых пациентов, как правило, является следствием интенсивного травматического воздействия – автодорожного происшествия либо падения с большой высоты. У пожилых людей часто развивается при незначительных травмах (например, падении со стула), сопровождается слабо выраженными клиническими проявлениями и порой остается нераспознанным.

Переломы грудных позвонков, возникающие при высокоэнергетических травмах, часто сочетаются с другими повреждениями: переломами ребер, переломами таза, переломами костей конечностей, ЧМТ, повреждением грудной клетки, повреждением почки, тупой травмой живота Наличие сочетанной травмы зачастую обуславливает развитие травматического шока, ограничивает выбор лечебных методик и утяжеляет прогноз. Лечение неосложненных переломов осуществляют травматологи. Переломы с повреждением спинного мозга и нервных корешков находятся в ведении нейрохирургов.

В травматологии различают травматические и патологические, одиночные и множественные переломы позвоночника. Травматические переломы возникают при интенсивном воздействии внешних сил на неизмененный позвоночник. Патологические повреждения развиваются при наличии заболеваний, снижающих прочность костной ткани, и образуются при минимальном внешнем воздействии или при выполнении обычных бытовых действий.

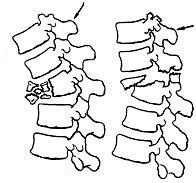

Наиболее распространенными являются компрессионные переломы, при которых наблюдается сплющивание передних отделов позвонка. Такие повреждения возникают при воздействии по оси позвоночника и могут быть как одиночными, так и множественными. Причиной компрессионных переломов обычно становится падение на ягодицы или на ноги. Чаще всего поражается нижнегрудной отдел позвоночника (XI-XII позвонки). Наряду с обычными травматическими, нередко встречаются и патологические компрессионные переломы грудных позвонков.

Травма, провоцирующая патологические переломы, зачастую столь незначительна, что остается незамеченной. Особенно широко распространены такие переломы при остеопорозе. Они, в основном, наблюдаются у пожилых женщин и в ряде случаев могут вызывать прогрессирующую деформацию позвоночника (образование «старческого горба»). Кроме того, патологические компрессионные переломы нередко образуются при метастатическом поражении позвоночника у людей, страдающих злокачественными новообразованиями различной локализации.

Оскольчатые переломы грудных позвонков наблюдаются реже. Механизм травмы в таких случаях обычно тоже непрямой – воздействие по оси позвоночника, однако, травматическое воздействие более интенсивное. От тела позвонка отделяется отломок, который может повреждать нервы, сосуды и спинной мозг. Самой тяжелой разновидностью оскольчатого перелома является «взрывной перелом». При таком повреждении позвонок разламывается на несколько фрагментов, при этом осколки тела зачастую утрачивают связь с задними структурами позвонка.

Симптомы

Пациентов с компрессионными переломами беспокоит боль в спине, усиливающаяся при движениях. При опросе выясняется типичный механизм травмы: падение на ягодицы или на ноги, реже – падение большого груза на согнутые плечи или верхнюю часть спины. Многие больные отмечают, что в момент травматического повреждения почувствовали задержку дыхания. При осмотре выявляется ограничение движений туловища, локальный отек и болезненность при пальпации в области перелома.

Очень информативен тест осевой нагрузки – усиление боли при давлении на голову или плечи пациента в положении стоя, однако в большинстве современных медицинских руководств эту пробу проводить не рекомендуют, поскольку она может стать причиной усугубления патологии. Большинство компрессионных переломов относится к числу стабильных повреждений, неврологическая симптоматика при таких травмах обычно отсутствует. При значительном снижении высоты позвонка и наличии определенных индивидуальных анатомических особенностей (узком позвоночном канале) могут возникать нарушения движений и чувствительности, парез кишечника, задержка мочеиспускания и симптомы раздражения брюшины.

В отличие от травматических, патологические переломы позвоночника не сопровождаются резкой болью и задержкой дыхания в момент нарушения целостности позвонка. В последующем боли тоже неинтенсивные, нерезкие, отек отсутствует или слабо выражен, а ограничение движений незаметно из-за предшествующей патологии позвоночника, поэтому пациенты зачастую обращаются к травматологу лишь спустя длительное время после травмы. Нередко сросшиеся патологические переломы впервые обнаруживаются при плановом обследовании по поводу остеопороза.

Проявления оскольчатых переломов позвонков в целом напоминают симптомы компрессионного перелома позвоночника, но боли, отек и ограничение движений, как правило, выражены более ярко. Состояние больного средней тяжести или тяжелое, редко – близкое к удовлетворительному. Возможно развитие травматического шока. Гораздо чаще, чем при компрессионных переломах, наблюдается задержка мочеиспускания, парез кишечника и симптомы раздражения брюшины.

Боль в грудной клетке.

Возможные осложнения

В отдаленном периоде могут наблюдаться сегментарная нестабильность, развитие кифоза и неврологические нарушения. Сегментарная нестабильность обычно возникает при компрессионных переломах с уменьшением высоты тела позвонка на 50 и более процентов. Поврежденный сегмент позвоночника «разбалтывается», становится гипермобильным (слишком подвижным). Нестабильность позвоночника может вызывать хронические боли, становиться причиной повреждения или сдавления нервных структур, а также провоцировать дегенеративные изменения и приводить к развитию быстро прогрессирующего остеохондроза.

Кифотическая деформация обычно выявляется у пожилых женщин, страдающих остеохондрозом. Усиление изгиба может быть как незначительным, так и резко выраженным, в тяжелых случаях формируется «старческий горб». Следствием кифоза может стать перегрузка отдельных сегментов позвоночника и мышц спины с развитием хронического мышечного спазма и возникновением упорного болевого синдрома. Кроме того, при данной патологии ограничиваются экскурсии грудной клетки, ухудшаются функции внешнего дыхания и возникает гипертензия в малом круге кровообращения.

Повреждение нервных структур при переломах позвоночника может быть как одномоментным (при травме), так и постепенным. Появление неврологических симптомов в отдаленном периоде, как правило, обусловлено нарушением кровоснабжения спинного мозга вследствие посттравматического сужения спинномозгового канала. Возможны нарастающие расстройства дефекации и мочеиспускания, снижение силы мышц, боли и онемение отдельных участков тела.

Диагностика

Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию позвоночника в двух проекциях. При компрессионных переломах более информативен боковой снимок, на котором обычно четко определяется уменьшение высоты передних отделов тел позвонков (передние отделы как будто «сплющены»). В сомнительных случаях пациентов направляют на КТ позвоночника. При наличии неврологических нарушений назначают консультацию невролога или нейрохирурга.

При оскольчатых переломах на снимках выявляется расширение тела позвонка и уменьшение близлежащих межпозвонковых пространств. Снижения высоты позвонка, как правило, не наблюдается. В сомнительных случаях для более подробного изучения состояния костных структур и мягких тканей больных направляют на КТ и МРТ позвоночника. Пациентам с оскольчатыми переломами назначают консультацию нейрохирурга, миелографию и электрофизиологические исследования (ЭМГ, ЭНГ), а также выполняют ликвородинамические пробы.

Лечение

Консервативное лечение проводится при большинстве компрессионных переломов и при неосложненных оскольчатых переломах без повреждения связочного аппарата позвоночника. Пациентов госпитализируют в травматологическое отделение, выполняют паравертебральную блокаду, укладывают на кровать со щитом или осуществляют скелетное вытяжение. Назначают анальгетики, ЛФК и физиолечение. Больным запрещают совершать движения, которые могут стать причиной увеличения деформации сломанного позвонка: нельзя сидеть и поднимать тяжести, следует максимально ограничить наклоны и повороты туловища.

После выписки из стационара пациентам рекомендуют носить специальные корсетные пояса, которые фиксируют позвоночник в положении переразгибания и снижают объем движений в поврежденном сегменте. Такие приспособления позволяют уменьшить давление на переднюю поврежденную часть позвонка. В процессе лечения регулярно выполняют контрольные рентгенограммы позвоночника для оценки состояния поврежденных позвонков и степени консолидации отломков.

Показаниями к операции являются нестабильность позвоночника и компрессия нервных корешков и спинного мозга. Тактика хирургического лечения зависит от особенностей повреждения. Основные цели оперативного вмешательства – декомпрессия нервных структур и стабилизация поврежденного сегмента. При оскольчатых переломах удаляют осколки и смежные межпозвонковые диски, восстанавливают высоту травмированного участка и нормальную ось позвоночника. В послеоперационном периоде назначают обезболивающие, антибиотики и физиотерапию. Проводят реабилитационные мероприятия.

Источник

С возрастом скелет человека меняется: кости становятся хрупкими, пористыми, уязвимыми для заболеваний и механических повреждений. Негативные перемены может вызывать остеопороз.

В результате даже небольшой ушиб у пожилого может повлечь за собой перелом. Часто переломы происходят из-за падений на улице или дома.

Компрессионный перелом – нередкая проблема в старости. Его появлению способствует пониженная высота позвонков. Также его часто связывают с остеопорозом.

Как появляется компрессионный перелом?

Перелом может случиться в любом отделе позвоночника, но чаще всего его наблюдают в поясничном (1-ый позвонок) и грудном (11-ый и 12-ый позвонки) отделах. Внешне поврежденный позвонок приобретает форму клинка, внутренне у него образуются дефекты, он разрушается.

У пожилых такой перелом происходит из-за сгибания позвоночника по причине чрезмерных нагрузок. Ослабший скелет не выдерживает такие нагрузки – происходит травма даже при небольшом механическом воздействии.

Причины

Главная причина кроется в возрастных изменениях скелета, которые начинаются у человека с 50 лет.

В их числе:

- Травмы в течение жизни;

- Ухудшение питания хрящевых костей;

- Уменьшение объема межпозвоночной жидкости;

- Лишний вес;

- Малоподвижный образ жизни;

- Ухудшение кровообращения.

Из-за уменьшения объема межпозвоночной жидкости позвонки теряют свою подвижность, и это вызывает боли в пояснице.

Позвоночник не получает нужных ему питательных веществ, что приводит к деформации и истощению позвонков. Возникают остеофиты – межпозвоночные наросты в результате скопления минералов. Такие образования заполняют межпозвоночные наросты, и это негативно влияет на подвижность позвоночника.

Выделяют следующие причины появления компрессионного перелома позвоночника:

- Дисфункция связок и мышц в позвонках;

- Снижение плотности и прочности позвонков, развитие остеопороза;

- Опухолевые и туберкулезные поражения позвонков;

- Травмы в результате падений, прыжков, занятий спортом, катастроф.

Самой частой причиной является остеопороз: почти половина переломов у пожилых случается из-за него.

Реабилитация — что она в себя включает?

Очень важно понимать, что после продолжительного нахождения в одном положении мышцы и связки спины слабеют, именно поэтому необходима реабилитация после перелома позвоночника. Основой такой реабилитации является лечебная гимнастика, которая призвана восстановить оптимальную форму мышечного корсета и связок спины. Вполне логично, что человек после трехмесячного нахождения в гипсе не сможет свободно распоряжаться своим телом, спину нужно «разработать.

ЛФК при компрессионном переломе, а точнее – при реабилитации после него, должно назначаться лечащим врачом, упражнения в этом случае подбираются индивидуально. В любом случае лечебная физкультура дает возможность не только вернуться к полноценной жизни, но и предупредить появление протрузий и грыжи позвоночника.

Симптомы и диагностика

У компрессионных переломов симптомы выражены неярко, но его можно заподозрить по следующим признакам:

- Боль в месте перелома, в пояснице и в ногах;

- Онемение конечностей;

- Зрительные дефекты позвоночника;

- Местные отеки мягких тканей;

- Покраснение в поврежденных местах;

- Головные боли;

- Тошнота;

- Ушибы и ссадины в месте перелома;

- Нарушенное мочеиспускание;

- Непроходимость кишечника;

- Ограниченность движений позвоночника.

Компрессионный перелом точно распознают с помощью рентгена. Это обязательная диагностика при подозрении на перелом. Перед процедурой рентгена специалист осматривает пациента.

Для определения состояния спинного мозга делают миелографию, для проверки нервов в пораженной области – МРТ.

Позвонки грудного отдела: диагностика

Для установления степени тяжести повреждения, природ возникновения и схемы лечения врач назначает проведение следующих диагностических мероприятий:

- Осмотр. Целью проведения является определение места повреждения.

- Рентгенологическое исследование. Проводится в двух или трех проекциях. Позволяет получить общую картину.

- Компьютерная томография. Назначается для детального изучения характера перелома позвонка грудного отдела и состояния внутренних органов.

- Магнитно-резонансная томография. Один из самых информативных и точных методов диагностики. Проводится при наличии подозрений на травмирование спинного мозга или опухолей различного характера.

- Радионуклидное сканирование костной ткани. Назначается с целью определения метастаз при диагностировании новообразований злокачественного течения.

- Электрокардиография. Необходима с целью выявления нарушений работы сердечной мышцы.

В случаях наличия подозрений на остеопороз назначается денситометрическое исследование, которое позволят оценить плотность костной ткани. На основе всех полученных данных врач устанавливает диагноз, степень и характер повреждений, область локализации травмы и назначает курс терапии.

Особенности возникновения перелома

В результате удара или падения травмированный позвоночник сжимается и наклоняется вперед. Так возникает клиновидный перелом позвонков в месте изгиба. Осколок может сместиться к спинномозговому каналу и при давлении вызывать опасные последствия, в том числе паралич и отказ работы некоторых органов.

Различают разные степени переломов в зависимости от характера повреждения позвоночника:

- Легкие переломы: позвонки несильно разрушены, травма стабильна;

- Средняя тяжесть: существенные разрушения позвонков, но спинной мозг не поврежден;

- Тяжелые переломы: множественные вывихи и переломы, может быть спинномозговая травма.

Повреждение может произойти в любом позвонке:

- Перелом 1-го позвонка – самый частый. Важна своевременная терапия – она даст хорошие шансы на выздоровление, если нет осложнений: остеопороза или повреждений костного мозга.

- 2-ой позвонок вызывает проблемы в 1-ом и 3-ем позвонках. Если не лечить, может пострадать весь позвоночный отдел.

- 3-ий позвонок достаточно стабилен, он травмируется в случае сильного удара прямо в область его местоположения.

- 4-ый позвонок повреждается редко, может сломаться при компрессии 2-го и 3-го позвонков или при проседании хрящей.

- 5-ый позвонок часто разрушается вместе с крестцом, когда человек падает на ягодицы.

Позвонки грудного отдела: консервативное лечение

При компрессионном переломе и других типах повреждения позвоночного столба грудного отдела назначаются лекарственные препараты, действие которых направлено на фиксацию позвоночника и обезболивание. Лечение проводится при помощи:

- Анальгетиков. При сильных болевых ощущениях вводятся в область повреждения. Снять сильные боли помогают «Диклоберл», «Трамадол» или «Лидокаин».

- Вытяжения позвоночника под собственным весом. Один край кушетки, где находится голова пациента, поднимают и фиксируют плечи. В таком положении человек проводит около 6-8 недель. За этот период позвоночный столб распрямляется, срастаются трещины и переломы. После этого больной должен носить специальный поддерживающий корсет на протяжении 4-8 недель в зависимости от степени тяжести и количества повреждений.

- Скелетное вытяжение за ноги. Назначается в случаях, когда перелом сопровождается вывихом. Лечение подразумевает крепление груза от 12 до 15 кг к пяточной или бедренной кости и поднятие одного края кушетки, где располагается голова пациента. Терапия проходит под контролем рентгенологического аппарата. Больной должен находиться в таком состоянии до полного срастания позвонков. Затем накладывают корсет на 4 недели.

При тяжелых повреждениях консервативная терапия не всегда может принести положительные результат. Именно поэтому назначается хирургическое вмешательство.

Оперативное вмешательство

Вертебропластика

Пластика позвоночного столба может проводиться двумя методами, выбор которого осуществляет лечащий врач на основе показателей диагностики. Они являются малоинвазивными, когда операция выполнятся через отверстия небольшого размера. Разрезы мягких тканей не производят. При этом высока вероятность защемления нервных окончаний.

Операция при компрессионном переломе и других типах травм может быть проведена двумя способами:

- Вертебропластика. Специалист через иглу вводит специальный раствор в травмированный позвонок. Это позволят вернуть ему не только форму, но и первоначальную высоту.

- Кифопластика. Проводится в случаях, когда позвонок занимает неправильное положение. Метод лечения позволяет занять позвонку свое мести и приобрести первоначальную форму.

Метод оперативного вмешательства зависит от степени тяжести травмы и особенностей течения патологии. После процедуры через определенное время пациенту назначаются методы физиотерапевтического воздействия.

Лечение компрессионного перелома

Предусмотрено два вида лечения: консервативная терапия и хирургия. Лечение будет зависеть от сложности ситуации и поврежденности спинного мозга. Для пожилых чаще используют консервативное лечение – к операции прибегают в случае необходимости.

Консервативное лечение

Проводят по следующему плану:

- Обеспечение покоя – это первый шаг. Ограничивают подвижность больного, прописывают постельный режим в стационаре. Для лечения предназначены функциональные кровати с возможностью регулирования наклона и высоты. Специальные фиксирующие ленты закрепляют позвонки в нужном положении. Строгий постельный режим длится от 1-го до 3-х месяцев.

- Обезболивание с помощью инъекционных препаратов проводится в самом начале лечения. Далее переходят на пероральный прием лекарств, выписывают местные средства: Кеторол, Дексалгин.

- Противовоспалительная терапия анальгетиками (Нимесулид, Мовалис).

- При остеопорозе назначают витамин Д и кальций.

После окончания постельного режима пациенту нужна дополнительная фиксация: в этом помогает лечебный корсет с жестким каркасом. Его носят не меньше 2 месяцев.

Реабилитация – окончательный период лечения, может длиться 4-6 месяцев. В это время нужно заниматься укреплением естественного мышечного каркаса, повышать подвижность позвоночника. Для этого применяют массаж, лечебную гимнастику, различные физиопроцедуры, иглорефлексотерапию. Реабилитацию можно проводить в поликлинике и на дому.

Методы лечения и реабилитации

Традиционное лечение компрессионного перелома позвоночника направлено на купирование боли, восстановление поврежденных костных и мышечных тканей, стабилизацию нормального состояния нервных корешков.

В сложных ситуациях пациенту проводится хирургическое вмешательство, посредством которого извлекаются осколки из спинного мозга и вручную восстанавливается структура позвонка. При операциях применяется методы кифопластики и вертебопластики как наиболее щадящие.

При кифопластике в пострадавший позвонок вводят баллон, который впоследствии заполняет пространство внутри. Тем самым восстанавливается первоначальная форма позвонка. После извлечения баллона на его место вводится прочный цемент. Он предупреждает возможность дальнейших разрушений.

При вертебропластике манипуляции по заполнению полости позвонка костным композитом схожи. Отличие второго способа от первого заключается в том, что цемент вводится без использования баллона.

Эффективность и безопасность обоих методов практически доказана.

Общее время лечения составляет несколько месяцев. В этот период пациенту проводится обезболивание и обеспечивается полный покой. Любые физические нагрузки недопустимы.

После успешно пройденного курса лечения пациент должен приступить к реабилитационным мероприятиям для восстановления мышечного тонуса и укрепления восстановленных позвонков.

Реабилитация включает в себя мероприятия по увеличению активности мышц, наращиванию скорости восстановления клеток, повышению качества кровообращения в районе позвоночника.

Стандартные процедуры при реабилитации:

- лечебная физкультура, в том числе – упражнения для дыхания;

- аппаратная терапия, которая включает комплекс таких процедур, как парафинотератипия, обертывание, прогревание и другие;

- массаж.

Важно!

Мануальная терапия как метод посттравматической реабилитации показана только в случае обращения к дипломированному специалисту, имеющему лицензию на оказание подобного вида услуг.

Лечащим врачом составляется подробная диета, в которой упор делается на употребление в пищу продуктов, содержащих кальций, магний, цинк, витамин B. Под запрет попадают продукты с повышенным содержанием жиров и алкоголь, так как они способствуют вымыванию кальция из организма.

Весь период лечения и реабилитации пациент должен на жесткой кровати. Так обеспечиваются комфортные условия для правильного срастания позвонков.

В среднем восстанавливающий курс после травмы составляет полгода. Важно для себя уяснить, что любая травма не проходит бесследно и создает для человека уязвимое место в организме. Поэтому важно на протяжении всей жизни поддерживать оптимальную физическую активность, укрепляя основные группы мышц, которые поддерживают позвоночник.

Хирургическое лечение

Операции у пожилых проводят при большой необходимости, потому что в возрасте они чреваты негативными следствиями.

В ходе операции частично удаляют спинной мозг.

Популярны кифопластика и вертебропластика. Кифопластика позволяет хорошо скорректировать положение позвонка и его форму.

При вертебропластике специально подготовленную иглу вводят под кожный надрез. Через нее подают специальное вещество, которое скрепляет структурные клетки позвонка.

Реабилитация после перелома

В период реабилитации эффективны лечебная физкультура, физиопроцедуры, массаж и ношение корсета.

Лечебную физкультуру подбирает лечащий специалист, исходя из срока после перелома и состояния пациента. ЛФК повышает прочность мышц, создает верную ось, восстанавливает естественные изгибы позвоночника, его гибкость и правильную подвижность. Курс ЛФК проводят 4-5 месяцев, постепенно восстанавливая позвоночник.

Индивидуальный корсет носят в течение одного-двух месяцев, чтобы ускорить процесс лечения. Он помогает расправить точки перелома и обеспечивает дополнительное удержание позвоночника.

ЛФК после травмы позвоночника условно можно поделить на четыре этапа:

- В первые 1,5 недели нужно снизить мышечное напряжение и восстановить работу внутренних органов.

- Не позднее чем через месяц надо делать упражнения для восстановления кровообращения, укрепления мышц плечевого, тазового пояса и спины. Необходимо создать прочный мышечный корсет.

- С 40 по 60 день нужно делать упражнения, постепенно увеличивая нагрузку. Длительность тренировок также планомерно увеличивают.

- В четвертый период спустя два месяца после травмирования нужны нагрузки на позвоночный столб в положении вертикально. Хорошо помогает плавание.

Лечебная физкультура имеет свои противопоказания. К ним относятся: тяжелое состояние человека, сильные боли, повышенная температура, нездоровое артериальное давление, астения, парез кишечника, неврология, нарушение двигательной активности и чувствительности.

Позвонки грудного отдела: симптомы

Компрессионный перелом характеризуется разнообразными признаками. Если причиной травмы стали заболевания, поражающие костную ткань, возникают следующие симптомы:

- Постоянные болезненны ощущения ноющего характера в области спины.

- Появление горба, что свидетельствует о наличии изгиба позвоночника.

В случаях, когда перелом возникает на фоне травмы, заболевание сопровождается такими признаками как:

- Резкая и сильная боль в спине. Она может усиливаться при движении, вздохе и любых изменениях положения тела.

- Отечность мягких тканей в области перелома.

- Онемения конечностей и покалывание.

- Параличи, полная или частичная потеря чувствительности.

- Нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

- Затрудненность дыхания, что провоцирует возникновение застойных процессов.

При компрессионных переломах характер вегетативных нарушений зависит от области локализации повреждения.

Травмы грудного отдела позвоночного столба могут повреждаться внутренние органы. Это происходит в результате инерционной силы, которая возникает во время падения или удара. Зачастую данный тип травм сопровождается разрывами или ушибами легких и сердечной мышцы. Также устанавливаются скопление воздуха в плевральной области. Установить наличие осложнений можно при наличии следующих симптомов:

- Багрово-синий оттенок кожных покровов.

- Нехватка воздуха и резкая отдышка.

- Нарушение двигательной активности на травмированной стороне.

- Аритмия, брадикардия.

- Снижение артериального давления. При этом венозное начинает повышаться.

- Развитие подкожной эмфиземы.

Подкожная эмфизема характеризуется попаданием под слои кожного покрова воздуха, который попадает в подкожную клетчатку грудной клетки и начинает распространяться по другим участкам тела. Она затрагивает живот, бедра, грудь, лицо и шею. Лечение заболевания проводится при помощи хирургического вмешательства, но в некоторых случаях может проходить самостоятельно.

При травме грудного отдела позвоночника наблюдается разрыв сердечной мышцы, который приводит к летальному исходу, предотвратить который невозможно.

Чем опасен перелом?

Последствия зависят от тяжести перелома, а также от грамотного и своевременного лечения. Нестабильность может вызывать боли и нарушения оси в позвоночнике, нарушать работу спинномозговых корешков.

Для преодоления последствий перелома важно желание и терпение. Необходимо вовремя поставить точный диагноз и назначить лечение, которое пациент будет строго соблюдать.

Если переломом не заниматься, возможны неврологические последствия. В позвоночнике уменьшается внутренний объем канала из-за закупоривания позвоночного канала обломками позвонка.

Нервные корешки, которые отходят от спинного мозга, приводят к онемению конечностей и уменьшению мышечной силы. Сосуды передавливаются, из-за чего нарушается кровообращение в основе спинного мозга, и это приводит к парестезии и радикулиту. Из-за перелома может возникнуть парез, который приведет к параличу.

Перелом даже одного позвонка способен вызвать развитие кифозов, внешне это выглядит как горб. Такие последствия характерны при переломе грудного отдела.

Перелом шейного отдела может вызвать паралич дыхания, а в случае разрывов спинного мозга у человека может развиться полная неподвижность.

Пожилому человеку важно следить за здоровьем своего скелета. Стоит избегать чрезмерных нагрузок и резких движений, нужно быть осторожным в движениях, чтобы не упасть. Если человек упал или повредился и возникло подозрение на перелом, его обязательно нужно отправить на обследование к специалисту.

Первая помощь при переломе

Независимо от локализации травмы, перелом грудного отдела позвоночника, других зон, требует бережную транспортировку пострадавшего, сохранение наибольшей стабильности позвоночного столба. Это состояние исключает самостоятельное передвижение пациента. Обязательна бригада скорой помощи, оснащенная специальными жесткими щитами.

При нарушениях в районе шеи используют медицинский воротник (Шанца). Подручными средствами его замены могут быть мешочки с песком.

В положении лежа на животе перевозят пострадавших с подозрением на компрессионный перелом позвоночника в грудном, поясничном отделах. Для амортизации под грудь кладут мягкий валик, подушку.

Источник