Повреждения позвоночника иммобилизация и транспортировка

Целью иммобилизации при повреждениях позвоночника является предупреждение смещения сломанных позвонков, чтобы не допустить сдавления спинного мозга или повторной его травматизации во время транспортировки, а также повреждения сосудов спинно-мозгового канала и образования там гематом. Иммобилизацию позвоночника следует осуществлять в положении его умеренного разгибания. Напротив сгибание позвоночника на мягких провисающих носилках способствует смещению поврежденных позвонков и сдавлению спинного мозга.

Транспортировка пострадавшего с наложенной шиной возможна на носилках как на животе, так и спине. При повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника больного укладывают на щит — любую жесткую, непрогибающуюся плоскость. Щит покрывают сложенным вдвое одеялом. Пострадавшего кладут на спину (рис. 13-23 б). Весьма надежная иммобилизация достигается с помощью

Рис. 13-23.Транспортная иммобилизация при переломе позвоночника. а — положение на животе; б — положение на спине

двух продольных и трех коротких поперечных досок, которые фиксируют сзади к туловищу и нижним конечностям. Если нет возможности создать непрогибающуюся плоскость или в области поясницы имеется большая рана, то пострадавшего укладывают на мягкие носилки на животе (рис. 13-23 а).

При повреждении спинного мозга пострадавшего необходимо привязать к носилкам в целях предупреждения пассивных движений туловища во время транспортировки и дополнительного смещения поврежденных позвонков, а также сползания больного с носилок. Перекладывать таких пострадавших с носилок на носилки, с носилок на стол следует втроем: один удерживает голову, второй подводит руки под спину и поясницу, третий — под таз и коленные суставы. Поднимают больного все одновременно по команде, иначе возможно опасное сгибание позвоночника и дополнительная травма.

Возможные ошибки:

• при иммобилизации и транспортировке не обеспечено умеренное разгибание позвоночника;

• картонно-ватный воротник мал и не препятствует наклонам головы;

• наложение двух лестничных шин при повреждениях шейного отдела позвоночника осуществляется без помощника, который, удерживая голову, умеренно разгибает и вытягивает шейный отдел позвоночника;

• лестничные или фанерные шины не пришивают к носилкам для создания жесткой плоскости. При транспортировке шины выскальзывают из-под больного, позвоночник сгибается, что наносит дополнительную травму с возможным повреждением спинного мозга;

• при укладывании пострадавшего на мягкие носилки на живот, под грудь и таз не подкладывают валики;

• пострадавшего, особенно с повреждением спинного мозга, не привязывают к носилкам.

БИЛЕТ 10 №1:

Удаление дистальной части конечности. Показания:

— травмы конечностей;

— злокачественные опухоли;

— омертвения тканей в результате отморожения, ожогов, облитерирующего эндартериита.

Цель ампутации: спасение жизни больного от тяжелой интоксикации и инфекции, исходящей из очага поражения и создание работоспособной культи, пригодной для протезирования.

Набор инструментов:

— Общехирургический набор

1. Кровоостанавливающий жгут.

2. Набор ампутационных ножей.

3. Распатор для сдвигания надкостницы.

4. Дуговая или листовая пила и проволочная пила Джигли.

5. Костные кусачки Листона или Люэра.

6. Рашпиль для сглаживания опила костей.

7. Лезвие безопасной бритвы в зажиме Кохера для усечения нервных стволов.

8. Костодержатель Олье или Фарабефа.

9. Ретрактор для защиты мягких тканей при перепиливании костей и для сдвигания мягких тканей перед отпиливанием.

10. Ложечка Фолькмана.

Показаниями для операции являются случаи травматических поражений, а также опухоли, остеомиелит, туберкулёзи пр.

Ампутация голени Выкраивают передний кожно-фасциалыю-надкостничный лоскут языкообразной формы с основанием на уровне распила костей голени. Длина лоскута должна быть равной диаметру голени. Начало и конец переднего разреза соединяют задним разрезом, проникающим до собственной фасции голени. Передний лоскут откидывают кверху. Рассекают переднюю и наружную группы мышц. Распил большеберцовой кости начинают наискось под углом в 30° к оси кости. Перепилив кость на 1/3 ее толщины, пилу вынимают и, поставив ее дистальнее на 3 см от начала распила, перепиливают кость поперек. После рассечения надкостницы пилой Джигли перепиливают малоберцовую кость на 0,5 см выше уровня перепила большеберцовой. В плоскости распила костей из переднего разреза рассекают заднюю группу мышц голени до собственной фасции. Из собственной фасции выкраивают широкий лоскут, равный по длине диаметру культи. Задний фасциальный листок узловатыми швами подшивают к краям собственной фасции по окружности культи, закрыв им срез голени. Поверх него укладывают передний кожно-фасциально-надкостничный лоскут, который подшивают узловатыми шелковыми швами. КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ АМПУТАЦИЯ ГОЛЕНИ ПО Н.И. ПИРОГОВУ Проводят два разреза: первый в виде стремени от одной лодыжки через всю толщу мягких тканей подошвы (до кости) к другой лодыжке, второй — по тыльной поверхности стопы, соединяя концы первого разреза. Стопу оттягивают книзу (подошвенное сгибание) и из тыльного разреза резекционным ножом вскрывают голеностопный сустав между таранной костью н костями голени. Рассекают задний отдел суставной капсулы. В полость сустава сверху вводят пилу и перепиливают пяточную кость по краю подошвенного разреза. Стопу с частью пяточной кости удаляют. Отсепаровывают мягкие ткани от костей голени в проксимальном направлении па 2—3 см. Кости голени поперечно перепиливают на 2—3 см выше суставных поверхностей. Пяточный лоскут прикладывают к распилу голени и фиксируют шелковыми узловатыми швами, проводимыми через надкостницу и собственную фасцию по окружности распилов пяточной и берцовых костей. На кожу накладывают узловатые шелковые швы.

Источник

Иммобилизация — создание неподвижности (обездвижение) конечности или другой части тела при повреждениях, воспалительных или иных болезненных процессах, когда поврежденному (больному) органу или части тела необходим покой. Может быть временной, например на период транспортировки в медицинское учреждение, или постоянной, например для создания условий, необходимых при сращении отломков кости, заживлении раны и т.п.

Транспортная иммобилизация является одной из важнейших мер первой помощи при вывихах, переломах, ранениях и других тяжелых повреждениях. Ее следует проводить на месте происшествия с целью предохранения поврежденной области от дополнительной травмы в период доставки пострадавшего в лечебное учреждение, где эту временную иммобилизацию при необходимости заменяют на тот или иной вариант постоянной.

Транспортная иммобилизация является одной из важнейших мер первой помощи при вывихах, переломах, ранениях и других тяжелых повреждениях. Ее следует проводить на месте происшествия с целью предохранения поврежденной области от дополнительной травмы в период доставки пострадавшего в лечебное учреждение, где эту временную иммобилизацию при необходимости заменяют на тот или иной вариант постоянной.

Недопустимы перенос и транспортировка без иммобилизации пострадавших, особенно с переломами, даже на короткое расстояние, т.к. это может привести к увеличению смещения костных отломков, повреждению нервов и сосудов, расположенных рядом с подвижными отломками кости. При больших ранах мягких тканей, а также при открытых переломах, иммобилизация поврежденной части тела препятствует быстрому распространению инфекции, при тяжелых ожогах (особенно конечностей) способствует менее тяжелому их течению в дальнейшем. Транспортная иммобилизация занимает одно из ведущих мест в профилактике такого грозного осложнения тяжелых повреждений, как травматический шок.

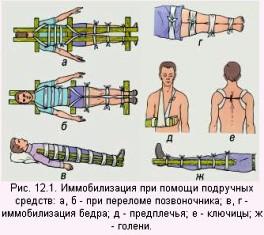

На месте происшествия чаще всего приходится пользоваться для иммобилизации подручными средствами (например, досками, ветками, палками, лыжами), к которым фиксируют (прибинтовывают, укрепляют бинтами, ремнями и т.п.) поврежденную часть тела. Иногда, если нет подручных средств, можно обеспечить достаточное обездвижение, притянув поврежденную руку к туловищу, подвесив ее на косынке, а при травме ноги, прибинтовав одну ногу к другой (рис. 12.1.).

Основным способом иммобилизации поврежденной конечности на период транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение является шинирование. Существует множество различных стандартных транспортных шин, которые обычно накладывают медицинские работники, например службы скорой помощи. Однако в большинстве случаев при травмах приходится пользоваться так называемыми импровизированными шинами, которые изготавливаются из подручных материалов.

Основным способом иммобилизации поврежденной конечности на период транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение является шинирование. Существует множество различных стандартных транспортных шин, которые обычно накладывают медицинские работники, например службы скорой помощи. Однако в большинстве случаев при травмах приходится пользоваться так называемыми импровизированными шинами, которые изготавливаются из подручных материалов.

Очень важно провести транспортную иммобилизацию как можно раньше. Шину накладывают поверх одежды. Желательно обернуть ее ватой или какой-нибудь мягкой тканью, особенно в области костных выступов (лодыжки, мыщелки и т.п.), где давление, оказываемое шиной, может обусловить возникновение потертости и пролежня.

При наличии раны, например в случаях открытого перелома конечности, одежду лучше разрезать (можно по швам, но таким образом, чтобы вся рана стала хорошо доступна). Затем на рану накладывают стерильную повязку и лишь после этого осуществляют иммобилизацию (фиксирующие шину ремни или бинты не должны сильно давить на раневую поверхность).

При сильном кровотечении из раны, когда есть необходимость в применении жгута кровоостанавливающего, его накладывают до шинирования и не прикрывают повязкой. Не следует отдельными турами бинта (или его заменителя) сильно перетягивать конечность для «лучшей» фиксации шины, т.к. это может вызвать нарушение кровообращения или повреждение нервов. Если после наложения транспортной шины замечено, что все же произошла перетяжка, ее необходимо рассечь или заменить, наложив шину вновь. В зимнее время или в холодную погоду, особенно при длительной транспортировке, после шинирования поврежденную часть тела тепло укутывают.

При наложении импровизированных шин необходимо помнить, что должны быть фиксированы не менее двух суставов, расположенных выше и ниже поврежденного участка тела. При плохом прилегании или недостаточной фиксации шины она не фиксирует поврежденное место, сползает и может вызывать дополнительную травматизацию.

При наложении импровизированных шин необходимо помнить, что должны быть фиксированы не менее двух суставов, расположенных выше и ниже поврежденного участка тела. При плохом прилегании или недостаточной фиксации шины она не фиксирует поврежденное место, сползает и может вызывать дополнительную травматизацию.

Транспортировка пострадавших. Важнейшей задачей первой помощи является организация быстрой, безопасной, щадящей транспортировки (доставки) больного или пострадавшего в лечебное учреждение. Причинение боли во время транспортировки способствует ухудшению состояния пострадавшего, развитию шока. Выбор способа транспортировки зависит от состояния пострадавшего, характера травмы или заболевания и возможностей, которыми располагает оказывающий первую помощь.

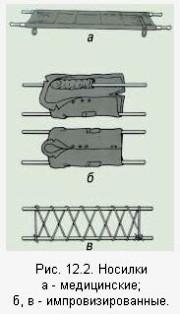

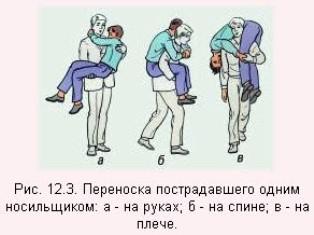

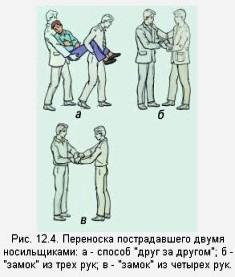

При отсутствии какого-либо транспорта следует осуществить переноску пострадавшего в лечебное учреждение на носилках, в т. ч. импровизированных (рис. 12.2.). Первую помощь приходится оказывать и в таких условиях, когда нет никаких подручных средств или нет времени для изготовления импровизированных носилок. В этих случаях больного необходимо перенести на руках. Первую помощь приходится оказывать и в таких условиях, когда нет никаких подручных средств или нет времени для изготовления импровизированных носилок. В этих случаях больного необходимо перенести на руках. Один человек может нести больного на руках, на спине, на плече (рис. 12.3). Переноску способом «на руках впереди» и «на плече» применяют в случаях, если пострадавший очень слаб или без сознания. Если больной в состоянии держаться, то удобнее переносить его способом «на спине». Эти способы требуют большой физической силы и применяются при переноске на небольшие расстояния. На руках значительно легче переносить вдвоем. Пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, наиболее удобно переносить способом «друг за другом» (рис. 12.4. а).

Если больной в сознании и может самостоятельно держаться, то легче переносить его на «замке» из 3 или 4 рук (рис. 12.4. б, в).

Если больной в сознании и может самостоятельно держаться, то легче переносить его на «замке» из 3 или 4 рук (рис. 12.4. б, в).

Значительно облегчает переноску на руках или носилках носилочная лямка.

В ряде случаев больной может преодолеть короткое расстояние самостоятельно с помощью сопровождающего, который закидывает себе на шею руку пострадавшего и удерживает ее одной рукой, а другой обхватывает больного за талию или грудь.

Пострадавший свободной рукой может опираться на палку. При невозможности самостоятельного передвижения пострадавшего и отсутствии помощников возможна транспортировка волоком на импровизированной волокуше — на брезенте, плащ-палатке.

Таким образом, в самых разнообразных условиях оказывающий первую помощь может организовать тем или иным способом транспортировку пострадавшего. Ведущую роль при выборе средств транспортировки и положения, в котором больной будет перевозиться или переноситься, играют вид и локализация травмы или характер заболевания. Для предотвращения осложнений во время транспортировки пострадавшего следует перевозить в определенном положении соответственно виду травмы.

Очень часто правильно созданное положение спасает жизнь раненого и, как правило, способствует быстрейшему его выздоровлению.Транспортируют раненых в положении лежа на спине, на спине с согнутыми коленями, на спине с опущенной головой и приподнятыми нижними конечностями, на животе, на боку. В положении лежа на спине транспортируют пострадавших с ранениями головы, повреждениями черепа и головного мозга, позвоночника и спинного мозга, переломами костей таза и нижних конечностей. В этом же положении необходимо транспортировать всех больных, у которых травма сопровождается развитием шока, значительной кровопотерей или бессознательным состоянием, даже кратковременным, больных с острыми хирургическими заболеваниями (аппендицит, ущемленная грыжа, прободная язва и т.д.) и повреждениями органов брюшной полости.

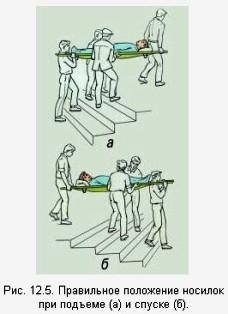

Пострадавших и больных, находящихся в бессознательном состоянии, транспортируют в положении лежа на животе, с подложенными под лоб и грудь валиками. Такое положение необходимо для предотвращения асфиксии. Значительную часть больных можно транспортировать в положении сидя или полусидя. Необходимо также следить за правильным положением носилок при подъеме и спуске по лестнице (рис. 12.5.).

Пострадавших и больных, находящихся в бессознательном состоянии, транспортируют в положении лежа на животе, с подложенными под лоб и грудь валиками. Такое положение необходимо для предотвращения асфиксии. Значительную часть больных можно транспортировать в положении сидя или полусидя. Необходимо также следить за правильным положением носилок при подъеме и спуске по лестнице (рис. 12.5.).

При транспортировке в холодное время года надо принять меры для предупреждения охлаждения пострадавшего, т.к. охлаждение почти при всех видах травмы, несчастных случаях и внезапных заболеваниях резко ухудшает состояние и способствует развитию осложнений. Особого внимания в этом отношении требуют раненые с наложенными кровоостанавливающими жгутами, пострадавшие, находящиеся в бессознательном состоянии и в состоянии шока, с отморожениями.

В период транспортировки необходимо проводить постоянное наблюдение за больным, следить за дыханием, пульсом, сделать все, чтобы при рвоте не произошла аспирация рвотных масс в дыхательные пути.

Очень важно, чтобы оказывающий первую помощь своим поведением, действиями, разговорами максимально щадил психику больного, укреплял в нем уверенность в благополучном исходе заболевания.

Источник

Переломы позвоночника – далеко не самая редкая травма, поэтому каждому рекомендуется знать правила оказания первой помощи в такой ситуации. Следует знать не только правила доврачебного оказания неотложной медицинской помощи, но и правила иммобилизация и способы транспортировки больного в больницу.

Ошибочные действия по отношению к пациенту при переломе позвоночника (любого отдела) чреваты тяжелейшими последствиями, вплоть до летального исхода. При этом в большинстве случаев пострадавшему нужно оказывать только психологическую помощь, без каких-либо физических манипуляций, о чем большинство граждан не осведомлены.

Основные признаки, по которым можно распознать перелом

Далеко не всегда перелом позвоночника проявляется в виде типичной клинической картины (боль, неподвижность, шоковое состояние пострадавшего). В некоторых случаях пострадавший вообще может не испытывать никакой явно намекающей на перелом симптоматики, но, к счастью, такие случаи редки.

Компрессионный перелом позвоночника

У большинства больных симптоматика присутствует. У пострадавшего может наблюдаться один или несколько симптомов из списка ниже:

- Болевой синдром. В большинстве случаев ярко выраженный: боли мучительные, сковывающие, больной может кричать.

- Спутанность сознания или синкопе (потеря сознания).

- Бред, шоковое состояние (пациент может отказываться от помощи, говорить что все нормально, пытаться «пойти домой»).

- Нарушение чувствительности конечностей: онемение, невозможность даже частично пошевелить ногой или рукой.

- Нарушение дыхания (при поражении шейного или грудного отдела), непроизвольная дефекация или мочеиспускание (при поражении поясничного отдела).

- Существенное усиление болевого синдрома при попытках больного встать или разогнуть спину. Приступ боли в этом случае может быть такой сильный, что приведет к потере сознания.

к меню ↑

Первые действия по отношению к пострадавшему

Если вы стали свидетелем серьезной травмы позвоночника, и подозревается перелом – пострадавшему требуется немедленно помочь, причем больше психологически, нежели физически.

Переломы позвоночника нередко происходят при купании в незнакомых местах

Поэтапная инструкция (кратко):

- Первым делом вызовите бригаду скорой медицинской помощи (диспетчеру скажите о предполагаемом переломе).

- Постарайтесь полностью иммобилизовать (ограничить движения) пострадавшего – не давайте ему встать или проявлять излишнюю физическую активность (в состоянии шока он может не понимать, что делает).

- Обеспечьте пострадавшему максимальный покой, успокаивайте его сторонними темами, соберите основную информацию (спросите его имя, адрес, телефон родственников, что он здесь делал, куда собирался, скажите, что помощь уже едет).

- Ни в коем случае не оставляйте его одного или со сторонними людьми (не отходите от него), так как они могут не знать правил оказания первой помощи в таких случаях, а значит могут навредить.

- Не давайте пострадавшему пить, даже если он сильно хочет (осколками позвоночника ему могло повредить пищевод – в этом случае пить любую жидкость крайне опасно).

- Если пострадавшего морозит (при переломах часто бывает лихорадка) – укройте его.

к меню ↑

Куда звонить и что говорить?

Если вы стали свидетелем тяжелой травмы – ваше первое действие это вызов скорой медицинской помощи. Именно с этого и нужно начинать, остальные этапы первой помощи оставьте на потом (они мало что решают, приезд скорой куда важнее).

Дозвонившись в диспетчерскую СМП: сообщите оператору о случившемся и расскажите, что предполагаете у пострадавшего перелом (если он закрытый, если открытый и он очевиден – так и говорите диспетчеру, что речь идет о подтвержденном переломе).

Иммобилизация пострадавшего с переломом позвоночника

Обязательно упомяните о замеченных симптомах, причем обязательно упомяните, наблюдается ли спутанность сознания. Почему это важно? Дело в том, что при подозрении на не осложненный перелом диспетчер вышлет линейную бригаду СМП, и, если на месте окажется, что дело крайне серьезное, пациента могут не спасти.

При нарушении когнитивных функций (а, значит, при подозрении на травму спинного мозга или сосудов позвоночника) диспетчер вышлет укомплектованную всеми необходимыми медицинскими приборами бригаду (например, реанимационную).

Транспортировать самостоятельно больного на станцию скорой помощи нельзя! Исключение: врачам невозможно приехать к месту травмы (незнание точного адреса, ориентиров, травма в непроходимом лесу, отсутствие связи).

к меню ↑

Правила первой помощи при травме позвоночника (видео)

к меню ↑

Особенности помощи при переломе разных отделов

При подозрении на перелом шейного отдела позвоночника никаких физических манипуляций с шеей или головой пострадавшего выполнять нельзя! Особенности оказания в этом случае первое помощи заключаются в том, что оказывать ее нужно лишь психологически.

Любое неверное движение шеей может привести к смертельному исходу (из-за близкого расположения головного мозга и позвоночных артерий, питающих его). Не давайте пациенту двигаться и успокаивайте его, дожидаясь помощи.

Первая помощь при травме позвоночника

При подозрении на перелом грудного отдела меры те же – иммобилизация и психологическая поддержка. Такие переломы протекают легче всего, но не заблуждайтесь: транспортная или медицинская помощь это задача только для врачей. Перевозить пациента или выполнять физические манипуляции самостоятельно нельзя.

При переломе поясничного отдела позвоночника пострадавший может испытывать сильнейшие боли, умоляя окружающих поднять его или «вправить спину». Ни в коем случае не пытайтесь переносить пациента или помогать ему встать!

Пусть крики о помощи не вводят вас в заблуждение о необходимости таких мер: вы сделаете только хуже, вплоть до того, что пациент может погибнуть.

к меню ↑

Чего НЕЛЬЗЯ делать ни в коем случае?

Любые излишние манипуляции с пострадавшим чреваты тяжелейшими последствиями, но есть список действий, которые наиболее опасны. Опасность их в том, что они не просто могут стать причиной инвалидности больного в будущем, но и стать причиной смертельного исхода.

Профессиональная иммобилизация пострадавшего с переломом позвоночника

Категорически запрещено совершать следующие действия при переломах:

- Сажать больного или поднимать на ноги (даже если он просит это сделать).

- Пытаться вправить или выровнять позвонки (в том числе не позволяйте делать это посторонним).

- Тянуть (даже медленно и аккуратно) или дергать за ноги или руки.

- Давать пить любую жидкость (из-за угрозы наличия повреждений пищевода).

- Давать пострадавшему выпить болеутоляющие или седативные (успокаивающие) медикаментозные средства (в целом не рекомендуется давать вообще любые препараты, даже самые безобидные).

- Проводить самостоятельную транспортировку пострадавшего. Разрешена транспортировка только в безальтернативных ситуациях, но только в положении больного лежа на спине или животе.

к меню ↑

Иммобилизация пострадавшего

Одной из первых мер оказания первой помощи при переломе является иммобилизация пострадавшего. То есть фиксировать нужно не просто пораженный отдел позвоночного столба, а вообще полностью не давать больному двигаться (в том числе руками или ногами).

Первая помощь пострадавшему с переломом позвоночника

Как это сделать? В медицинских методичках чаще всего предлагают сконструировать из якобы имеющихся всегда под рукой деревяшек импровизированные фиксаторы тела. На деле либо подходящих деревяшек никогда не бывает рядом, либо свидетели травмы не имеют навыков из фиксации или имеют, но из-за страха и стресса неспособны что-либо делать.

Как поступать в таком случае? Вам достаточно успокаивать пострадавшего и объяснять ему, что двигаться нельзя. Если он находится в шоковом состоянии и не слушает вас – фиксируйте его руками, удерживайте его (само собой, что очень аккуратно), попросите помощи других сторонних лиц, чтобы «успокоить» больного.

При этом зафиксированный пациент должен находиться на ровной твердой поверхности, лежа на спине или животе. Лежание на боку чревато тяжелыми последствиями, равно как и усаживание пациента. Если больной уже изначально находится в сидячем положении (например, перелом произошел за рулем автомобиля в ДТП) – не пытайтесь вытянуть его из салона автомобиля и положить на землю.

к меню ↑

Транспортировка при переломе позвоночника

Если требуется транспортировка больного (безальтернативная ситуация), то первым делом нужно хотя бы предположительно понять, в каком сегменте позвоночника произошел перелом. Однако есть аксиома: при любой локализации повреждения транспортировать пациента нужно либо лежа на животе, либо лежа на спине.

Поэтапная инструкция первой помощи при переломе позвоночника

Если произошло повреждение шейного отдела – сделайте из подручных средств (бинты, картон, одежда, ткань) элементарный корсет для шеи. Он должен выполнять поддерживающую и фиксирующую позвоночник в шейном отделе функцию.

Если поврежден поясничный отдел – подложите валик на изгибе спины на уровне поясничного отдела для умеренного разгибая позвоночника. При повреждении грудного отдела тоже можно подложить валик на этом уровне.

Перетаскивать больного нужно на плотных носилках – подойдут деревянные или металлические щитки, широкие доски. Перекладывать пострадавшего в конечный пункт нужно тоже вместе с носилками, на которых вы его принесли.

При этом при переносе больного на носилках участвовать в этом должны 4-5 человек, даже если справятся только двое. Зачем же сразу пять? Для того, чтобы на всем протяжении транспортировки носилки стабилизировать со всех сторон, не прогибаясь ни в одной стороне.

Источник