Позвоночник сегменты v1 v2

V1 — первый сегмент – от места отхождения артерии до впадения в канал поперечных отростков на уровне С5 или С6 позвонков (превертебральный или проксимальный участок артерии);

V2 — второй сегмент – в канале отверстий поперечных отростков от C5 – С6 до второго шейного позвонка;

V3 — третий сегмент – субокципитальный сегмент – от места выхода артерии из отверстия поперечного отростка второго шейного позвонка до вхождения в полость черепа (до прободения шейно-затылочной мембраны); выйдя из отверстия поперечного отростка атланта, артерия поворачивает на дорзальную сторону боковой массы атланта и располагается в горизонтальной борозде на задней дуге C1. В этом месте позвоночная артерия отклоняется вперед вверх и медиально, прободает атланто-окципитальную мембрану и твердую мозговую оболочку, через большое затылочное отверстие входит в полость черепа между подъязычным нервом и первым шейным корешком;

V4 — четвертый сегмент – интракраниальный сегмент – от места прободения артерией атлантоокципитальной мембраны до слияния с противоположной позвоночной артерией и формирования основной артерии.

Среди этиологических факторов поражения позвоночной артерии следует учитывать наряду с шейным остеохондрозом такие факторы, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, васкулиты разного генеза, шейно-черепная травма, аномалии развития артерий и позвоночника. Рассмотрим влияние на позвоночную артерию (и связанное с этим влиянием нарушение гемодинамики в вертебробазилярном бассейне) такой аномалии строения первого шейного позвонка (атланта), как аномалия Киммерли.

читайте также пост: Аномалия Киммерле (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

В литературе имеется целый ряд публикаций, в которых рассматривается воздействие на позвоночную артерию в области костного канала, образованного обызвествленным участком атланто-окципитальной мембраны над бороздкой позвоночной артерии на атласе (аномалия Киммерли).

Аномалия Киммерли – наличие полностью или частично замкнутого костного канала на месте борозды позвоночной артерии на тыльной стороне боковой массы атланта, вследствие образования над ней костного мостика.

Дифференцируется два варианта аномалии Киммерли.

(1) ponticulus posterior atlantis (мостик над артерией между суставным отростком и задней дугой атланта);

(2) ponticulus lateralis atlantis (мостик между суставным и реберно-поперечным отростком атланта).

Мостик бывает полным и неполным. В норме позвоночная артерия, выйдя из реберно-поперечного отростка атланта, огибает сзади боковую массу атланта (верхний суставной отросток) атланта и оказывается в одноименной борозде на верхней поверхности задней дуги атланта перед прободением атлантоокципиталоьной мембраны. Костная борозда позвоночной артерии широкая, но мелкая. Она не препятствует подвижности артерии при движениях. При наличии аномального костного мостика над артерией создаются условия для ограничения ее подвижности, особенно при экстензии головы. В связи с этим будет уместным ознакомится с данными, предоставленными Я.Ю. Попелянским.

Попелянский Я.Ю. («Ортопедическая неврология (вертеброневрология)», 2003): «Перед входом в череп, там, где артерия прилежит к капсуле бокового атланто-аксиального сустава, она деформируется не часто. Видимо, грает роль «петля безопасности», обеспечивающая хорошую мобильность артерии. Латеральнее же, там, где горизонтальный участок артерии лежит в борозде дуги атланта, отношения другие. В тех случаях, когда здесь вместо борозды образуется костный канал аномалия Киммерле, артерия в значительной степени утрачивает мобильность, что может обусловить недостаточность кровообращения. Видимо, поэтому у больных с аномалией Киммерле и вертеброгенной патологией синдром позвоночной артерии, по данным А.Я. Попелянского (1981), встречался в 82%, а среди больных без аномалий Киммерле лишь в 32%. Декомпенсация наступала в среднем у половины больных после травм, включая и травмы плеча. Автор описывает нарушение сознания при боковой флексионной травме по хлыстовому механизму в кранио-вертебральной области в момент падения на плечо или локоть. При такой травматизации горизонтального участка относительно фиксированной позвоночной артерии и может возникнуть ишемия мозга с потерей сознания и последующей церебральной дисциркуляцией, ригидностью мышц и болями в подзатылочной области.»

В случае аномалии Киммерле стенки позвоночной артерии в той или иной степени могут сдавливаться окружающей их костной тканью (в особенности – при повышении артериального давления, интенсивной нагрузке и так далее). При этом возможно развитие полной клинической картины синдрома позвоночной артерии с симптомами обусловленными вегетативно-ирритативными периваскулярными симпатическими механизмами и ишемическими механизмами, вследствие меньшего поступления артериальной крови в виллизиев круг, что и приводит к дефициту кровоснабжения головного мозга (подробное изложение клиники синдрома позвоночной артерии не входит в цели данной статьи).

!!! Но следует предостеречь от гипердиагностики значения аномалии Киммерли в развитии синдрома позвоночной артерии. Несмотря на то, что эта аномалия встречается достаточно часто: от 12 – 15,5 до 30% людей (по данным разных авторов), при этом статистически достоверной функциональной зависимости между вертеброгенным синдромом позвоночной артерии и наличием аномалии Киммерли не установлено.

По данным И.Р. Шмидт: «За 40 лет работы в крупной неврологической клинике и в процессе консультативной работы мы не встречали ни одного случая компрессии позвоночной артерии в аномальном костном канале, который обозначается как аномалия Киммерли».

По данным А.Я. Попелянского (1981) (Попелянский Я.Ю. «Ортопедическая неврология (вертеброневрология)»; 2003): «… лишь у каждого четвертого с аномалией Кимерле при использовании рео- и ангиографии удается установить связь вертебробазилярной сосудистой недостаточности с данной аномалией. Имеют значение дополнительные факторы: уплотнение артериальной стенки, импульсация из близрасположенных патологических очагов и пр.»

Источник: статья «Вертебробазилярная недостаточность, обусловленная костными аномалиями краниовертебрального перехода» А.А. Луцик, А.И. Пеганов, В.В. Казанцев, И.К. Раткин; Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей; Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (журнал «Хирургия позвоночника» №4, 2016):

«… В отдельном обсуждении нуждаются аномалии Киммерле (аномальные кольца на задней дуге атланта). Они могут ограничивать подвижность петли позвоночной артерии в месте формирования аномального кольца на задней дуге атланта и быть причиной возникновения вертебробазилярной недостаточности. В литературе последних лет появилось много работ, в которых утверждается клиническая значимость распространенной аномалии Киммерле. Некоторые авторы диагностировали ее у 37 — 80 % обследованных. Описаны случаи критического снижения вертебробазилярного кровоснабжения с формированием пятнистой ишемии ствола головного мозга. Это подтверждается результатами ангиографических исследований с изменением положения головы и МРТ. Два клинических наблюдения ишемического инсульта у больных с аномалией Киммерле описали С.Ф. Барсуков и соавт. (1991). Наши клинические наблюдения с ангиографической и интраоперационной верификацией показали, что аномалия Киммерле сопровождается вертебробазилярной недостаточностью редко (в 5,5 %), только при присоединении периартериальной рубцовой удавки в области аномального кольца. Таким образом, в большинстве случаев аномалия Киммерле не вызывает вертебробазилярной ишемической недостаточности и может протекать бессимптомно [перейти к статье]».

!!! Таким образом, аномалия Киммерли приобретает клиническую значимость в связи с присоединением других неблагоприятных факторов: утраты эластичности сосудистой стенки, поражение атеросклерозом или васкулитом, периартериального рубцового процесса, наличия других аномалий краниовертебральной области, несоответствия ширины артерии и величины отверстия в костном канале, наличия шейного остеохондроза, спондилоартроза, наличия импульсации из близко расположенных патологических очагов и др.

В связи с этим, во всех случаях вертебробазилярной недостаточности необходимо определить насколько данная аномалия оказывает влияние на мозговой кровоток и какой вклад в данную недостаточность вносят дополнительные факторы (рассмотренные выше), то есть необходимо провести дифференциальный диагноз актуального уровня поражения позвоночной артерии (в том числе и на уровне существующей аномалии Киммерли). Данное дифференцирование не всегда может быть проведено лишь на основании анализа клинических данных и результатов обзорной рентгенографии или нейрофизиологических методов исследования. С целью установления критического участка (или участков) в системе гемодинамического обеспечения кровообращения в вертебробазилярном бассейне необходимо провести ультразвуковую допплерографию сосудов шеи, транскраниальную допплерографию в комплексе с МРТ головного мозга в ангиографическом режиме, в некоторых случаях проводят искусственное контрастирование артерий (вертебральная ангиография). Тем более, эти дополнительные методы исследования особенно актуальны, если консервативное лечение не эффективно и планируется хирургическое вмешательство.

Принципы лечения. Лечение аномалии Киммерле начинают при наличии клинических или инструментальных признаков нарушения кровоснабжения головного мозга. В большинстве случаев достаточно медикаментозных методов и лечебно-охранительного режима. Применяют ноотропные препараты, сосудистую терапию, антиаксидантную терапию, нейротрофические и нейропротективные препараты. Также применяют препараты улучшающие микроциркуляцию. Запрещены около- и запредельные повороты головы. Рекомендуется избегать ударов головой и шеей, стоек на голове, форсированных физических нагрузок и др. При наличии показаний к проведению мануальной терапии на шейном отделе позвоночника не следует расценивать аномалию Киммерле как противопоказание для лечения этим методом, но требуется осторожность при выполнении массажа и мануальной терапии при аномалии Кимерли. Оперативные методы лечения аномалии Киммерле на сегодняшний день не имеют широкого распространения. Наличие аномалии Киммерле не является абсолютным показанием к оперативному лечению, так как во многих случаях происходит не прямое сдавление позвоночной артерии, а лишь раздражение ее симпатического сплетения. Хирургическая реваскуляризация V3 сегмента позвоночной артерии, как правило, показана при декомпенсированном течении вертебробазилярной недостаточности и отсутствии адекватного коллатерального кровообращения.

о синдроме позвоночной артерии вы можете прочитать здесь

читайте также пост: Аномалия Киммерле (на laesus-de-liro.livejournal.com) [читать]

в случае ухудшения состояния при имеющейся аномалии Киммерли, следует немедленно обратиться к врачу

Источник

В позвоночной артерии выделяют четыре сегмента:

- Первый сегмент (V1)

- Второй сегмент (V2)

- Третий сегмент (V3)

- Четвертый сегмент (V4)

V1 сегмент позвоночной артерии продолжается от начала артерии до ее входа в отверстие поперечного отростка шейного позвонка, обычно это шестой шейный позвонок. Позвоночная артерия обычно является наиболее проксимальной и самой крупной ветвью подключичной артерии. Описаны различные варианты отхождения и дальнейшего хода позвоночной артерии. Наиболее распространенный вариант начала позвоночной артерии — ее отхождение от проксимальной части подключичной артерии. Отхождение левой позвоночной артерии от дуги аорты между левой общей сонной и левой подключичной артерии описано в 2,4–5,8% случаев. Если позвоночная артерия начинается от дуги аорта, то в последующем она обычно входит в отверстие поперечного отростка пятого шейного позвонка. При наиболее распространенном варианте начала левой позвоночной артерии от подключичной артерии она в 88% случаев входит в отверстие поперечного отростка шестого шейного позвонка. Вход в отверстие поперечного отростка располагается на уровне С4 в 0,5% случаев, С5 — в 6,6% случаев, С7 — в 5,4% случаев. Описаны редкие случаи отхождения левой позвоночной артерии от левой общей сонной артерии или наружной сонной артерии. Также описаны редкие анатомические варианты начала правой позвоночной артерии от аорты, сонных артерий или плечеголовного ствола (менее 1% случаев).

V2 сегмент позвоночной артении — это вертикальная часть позвоночной артерии от точки входа ее в отверстие поперечного отростка позвонка до поперечного отростка С2. Третий сегмент (V3) позвоночной артерии продолжается от выхода из поперечного отростка С2 до входа в спинномозговой канал. После выхода из отверстия поперечного отростка С2 артерия следует латерально и кзади и входит в отверстие поперечного отростка С1. Затем артерия следует назад и медиально и располагается в горизонтальной борозде на краниальной поверхности задней дуги С1. Ближе к срединной линии позвоночная артерия резко поворачивает и проникает через заднюю атлантозатылочную мембрану в позвоночный канал. Аномальные анастомозы позвоночной артерии в этой области встречаются нечасто, однако здесь может существовать анастомоз между позвоночной артерией и наружной или внутренней сонной артерией, которой носит название межсегментарной артерии проатланта. Может наблюдаться локальное удвоение или фенестрация V3 сегмента позвоночной артерии. Также V3 сегмент может давать начало затылочной артерии. Персистирующая первая межсегментарная артерия может встречаться в случаях, когда позвоночная артерия после выхода из отверстия поперечного отростка С2 не входит в отверстие поперечного отростка С1, а проникает в спинномозговой канал ниже уровня С1 (3–4%).

V4 сегмент позвоночной артерии проникает через твердую мозговую оболочку и следует в большое затылочное отверстие, на уровне которого артерия располагается кпереди от продолговатого мозга и иногда образует анастомоз с противоположной позвоночной артерией, называемый базилярной артерией. Экстракраниальные сегменты позвоночной артерии дают начало достаточно крупным ветвям, кровоснабжающим глубокие мышцы шеи и мозговые оболочки. Задняя оболочечная ветвь берет начало от позвоночной артерии выше уровня С1 и ниже большого затылочного отверстия и кровоснабжает намет мозжечка и медиальные отделы твердой мозговой оболочки затылочной ямки. Перед тем, как обе позвоночные артерии образуют базилярную артерию, они отдают ветви, которые следуют вниз и медиально и, объединяясь друг с другом, образуют переднюю спинномозговую артерию. Задние спинномозговые артерии могут брать начало от задних нижних мозжечковых артерий или от интракраниальных сегментов позвоночных артерий.

Источник

- Строение позвоночника человека

- Физиологические изгибы позвоночника человека

- Строение, функции позвонков

- Позвоночно-двигательные сегменты (ПДС позвоночника)

Позвоночник — это ось нашего тела. Еще называют его позвоночным столбом, что отображает его внешний вид. Он непосредственно соединяется практически со всеми частями тела: черепом, верхними конечностями, грудной клеткой, тазом, а через него и с нижними конечностями. Но состоит он не только из костной части, ведь является высокоорганизованной структурой.

Позвоночник является важной составной частью организма человека. Благодаря ему наша осанка ровная, мы можем стоять и ходить, и жить полноценной и активной жизнью.

Главная структура позвоночного столба — это позвонок. Таких структур в организме в зависимости от физиологических особенностей насчитывается от 32 до 34. Наш позвоночник подвижен, благодаря чему подвижен и сам человек. Объясняется это тем, что между нашими позвонками имеются специальные образования, посредством которых наши позвонки не трутся друг о друга. К таким образованиям относят межпозвонковые (межпозвоночные) диски, связочный аппарат позвоночника, фасеточные (позвоночные) суставы.

В норме у взрослого человека некоторые позвонки срастаются между собой в отдельные кости, и, соответственно, между этими позвонками в норме подвижности нет. Это позвонки крестцового и копчикового отделов позвоночника. Они срастаются между собой, образуя цельные кости: крестцовую и копчиковую кости.

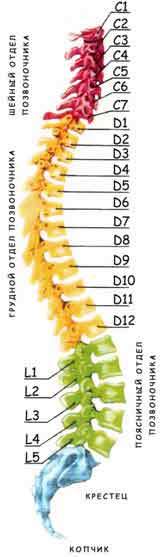

Строение позвоночника человека

Как уже упоминалось, позвоночник исходя из физиологических особенностей, насчитывает от 32 до 34 позвонков и принято его делить на несколько отделов, состоящих из некого количества таких позвонков. Имеет каждый отдел и каждый позвонок свои обозначения. Для большего удобства у каждого отдела имеется своя буква, исходя из латинского названия отдела позвоночника:

- шейный отдел позвоночного столба — цервикальный (pars cervicalis) — C;

- грудной отдел позвоночного столба — торакальный (pars thoracalis) — Th или T, также может обозначаться — D;

- поясничный отдел позвоночного столба — люмбальный (pars lumbalis) — L;

- крестцовый отдел позвоночного столба — крестцовая кость (os sacrum) — S;

- копчиковый отдел позвоночного столба — копчиковая кость (os coccygis) — Co.

Нумерация позвонков в каждом его отделе начинается сверху, увеличиваясь в числе вниз:

- в шейном отделе 7 позвонков, соответственно — С1 — С7; затылочная кость черепа условно считается нулевым шейным позвонком, соответственно — C0;

- в грудном — 12, соответственно — Th1 — Th12 (или T1 — T12, или же D1 — D12);

- в поясничном — 5, соответственно — L1 — L5;

- в сакральном — 5,соответственно — S1 — S5;

- и в копчиковом от 3 до 5, соответственно — Co1 — Co5.

Особенности позвонков шейного отдела

1-й, 2-й и 7-й шейные позвонки отличаются по строению от остальных позвонков, и имеют собственные названия:

- C1 называется Атлант – по-латыни Atlas;

- C2 называется Осевой позвонок или Аксис или Эпистрофей – по-латыни Axis;

- C7 называется Выступающий позвонок – по-латыни Vertebra Prominens.

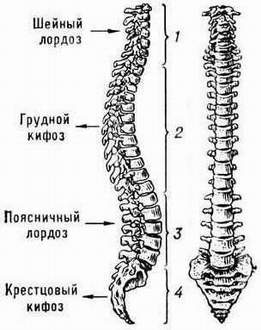

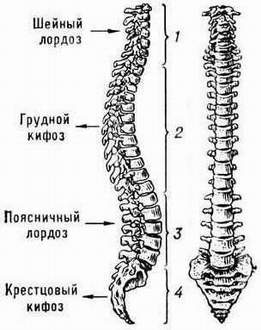

Физиологические изгибы позвоночника человека

Не все знают, но на самом деле наш позвоночник не идеально ровный, ведь он имеет четыре физиологических изгиба в сагиттальной плоскости (вид сбоку), благодаря которым позвоночный столб амортизируется, не повреждается и благодаря чему он может распределять нагрузку веса тела человека. К тому же это защита нашего головного мозга от механических повреждений (сотрясений).

Таких изгибов два вида: лордоз и кифоз. Лордоз — это изгиб позвоночного столба кпереди (вентрально — т.е. в сторону внутренних органов по отношению к срединной линии тела), а кифоз — это его изгиб кзади (дорсально — т.е. в сторону позвоночника по отношению к срединной линии тела). Мы имеем два лордоза и два кифоза. Вот эти изгибы:

- Лордоз шейный — в шейном (цервикальном) отделе позвоночный столб изгибается несколько вперед (вентрально);

- Кифоз грудной — изгиб его торакального (грудного) отдела назад (дорсально);

- Лордоз поясницы — изгиб кпереди (вентрально) поясничного (люмбального) его отдела;

- Кифоз крестцовый — изгиб его сакрального (крестцового) отдела назад (дорсально).

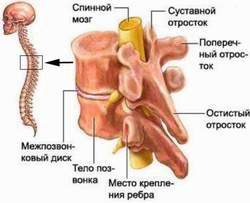

Строение, функции позвонков

Позвонок (по-латыни «vertebra«) состоит из нескольких частей:

- тела позвонка (самая массивная его часть), которое может иметь как круглую, так и почкообразную форму;

- позвонковой дуги, играющей роль замыкателя позвоночного отверстия, в котором расположен спинной мозг;

- 7-ми отростков: (а) парные верхние и нижние суставные отростки (всего четыре у каждого позвонка), благодаря которым позвонки, располагающиеся выше и ниже, объединяются между собой, (б) парные поперечные отростки (всего два у каждого позвонка) и (в) одного непарного остистого отростка (направлен кзади /дорсально/ от дуги).

Благодаря наличию у позвонков парных суставных отростков сверху и снизу, каждый позвонок может соединяется с другим позвонком позвоночными (дугоотросчастными, фасеточными) суставами. Кроме этих суставов соединяют позвонки хрящевые образования: (а) межпозвонковые (или межпозвоночные) диски, располагающиеся между телами позвонков, (б) длинными и короткими связками позвоночного столба, расположенными как на передней, так и на задней поверхностях позвонков и его отростках, а также мышцами трех видов: (а) мышцы-ротаторы, (б) многораздельные мышцы и (в) межпоперечные мышцы.

Благодаря дискам, связкам, суставам и мышцам наши позвонки подвижны. Важная роль связок заключается в том, что они не дают позвонкам слишком сильно двигаться и выходить за пределы своих анатомических рамок.

Во многом то, насколько подвижен позвоночный столб зависит и от силы и натренированности наших мышц, поддерживающих его, это такие мышцы: спинные, грудные, плечевые, шейные, бедренные, а также мышцы живота. Благодаря этим мышцам мы контролируем движения нашего позвоночника, они мягкие и полноценные. Данные мышцы прекрасно взаимодействуют между собой, а если же какая-либо мышца выходит за пределы такого гармоничного состояния, это сказывается на всей двигательной активности позвоночного столба. Кроме того, что нарушается его функциональное состояние, так еще и могут появиться чувство дискомфорта и болезненности в спине.

Важное значение имеют межпозвонковые диски, располагающиеся между позвонками позвоночного столба отделов шеи, груди и поясницы (исключение составляют первый и второй шейные позвонки). В состав такого диска входят студенистое пульпозное ядро и многослойное фиброзное кольцо. Диск по своей структуре настолько эластичен, что способен изменять свою форму. Благодаря такой особенности он способен контролировать степень движения позвонков и амортизировать их для более мягкого и нетравматичного движения.

Снаружи позвонок покрыт плотным веществом, отгораживающим его от близлежащих тканей и структур, повреждений, внутри его заполняет более мягкое губчатое вещество. Позвонок достаточно прочен также благодаря и тому, что это самое вещество губчатое создает специальные перекладины. Компактное вещество, которое покрывает позвонок снаружи, образовано из костной пластинчатой ткани, что дает ему твердость и выносливость во время выполнения человеком разного рода физических нагрузок таких, например, как обычная ходьба. Еще одно важное содержимое позвонка — это красный костный мозг, благодаря которому в нашем организме образуются красные кровяные тельца. Стоит сказать, что красный костный мозг в большей степени находится в тазовых костях, в меньшей степени в трубчатых костях скелета и в наименьшей степени — в телах позвонков.

Не смотря на то, что строение всех позвонков, в принципе, идентичное, они все-таки отличаются по морфологии их тел и отростков, то есть позвонки каждого отдела позвоночного столба имеют свои отличия. Самые массивные и крупные тела и отростки имеют позвонки, располагающиеся в люмбальном (поясничном) отделе. Это можно объяснить. Дело в том, что наибольшая нагрузка приходится именно на поясничный отдел позвоночного столба, что и «заставило» природу сделать эти позвонки самыми сильными и выносливыми. Тела позвонков цервикального (шейного) отдела позвоночного столба малы и не так массивны, ведь главной их задачей является удерживание головы, отчего эти позвонки довольно нежные и легко травмируются, поэтому с шеей, особенно при занятиях спортом, нужно быть осторожными.

Стоит отдельно сказать и о позвонках, образующих торакальный (грудной) отдел позвоночного столба, ведь они создают грудную клетку вместе с грудиной и ребрами. Позвонки имеют поперечные отростки, к которым крепятся ребра, поэтому считать позвоночник и ребра одним целым ошибочно, ведь между ними имеются специальные суставные структуры, обеспечивающие грудной клетке ее подвижность. Именно подвижные ребра, а также способность движения между позвонками и ребрами помогают грудной клетке не создавать преграду для осуществления важнейшей функции — дыхания, а именно, осуществлять выдох и вдох. Сам по себе торакальный отдел позвоночника не настолько подвижен, нежели поясница или шея, да и пространства между грудными позвонками несколько меньше, нежели между позвонками люмбального отдела.

Фораминальные отверстия — это отверстия, которые образуются между парой близлежащих (смежных) позвонков. Через эти отверстия от спинного мозга проходят соответствующие корешки, а также сосуды: артерии и вены. От рецепторов, располагающихся в толще кожного слоя, а также от волокнистых слоев соединительной ткани, нервные импульсы через волокна спинномозговых корешков поступают непосредственно в спинной мозг. Есть и другие нервные волокна, чья задача передавать сигналы и импульсы от спинного мозга к мышцам, заставляя их сокращаться под командованием как спинного, так и головного мозга. Каждый уровень спинного мозга отвечает за иннервацию определенных частей тела. Так, в «двух словах» можно сказать, что корешки шейного отдела иннервируют верхние конечности, корешки поясничного отдела — нижние конечности, а корешки грудного отдела — корпус (туловище).

Ошибочно мнение на счет того, что кости не подвергаются изменениям, но это не так, ведь на протяжении всей своей жизни клетки костей постоянно обновляются: какая-то их часть погибает, а им на замену образуются новые. Благодаря тому, что мы находимся в постоянном движении, происходит стимуляция образования новых клеток костной ткани. Из этого стоит сделать вывод, что чем более активный образ жизни ведет человек, тем моложе его скелет и позвоночник в том числе! Соответственно, чем меньше человек двигается, тем быстрее стареет его позвоночный столб.

Вынужденная обездвиженность позвоночника

Неприятным является тот факт, что если человек вынужден вследствие травмирования, болезни или по иным причинам долгое время не двигается, то костная ткань постепенно разрежается, вследствие чего кости скелета (и позвоночника в том числе) постепенно размягчаются. В таких случаях, для того, чтобы предотвратить размягчение костей скелета, специалисты нашей Клиники рекомендуют пройти курс физиотерапии (с помощью аппарата электро миостимуляции) и лечебного массажа, что можно сделать у нас в Клинике.

Позвоночно-двигательные сегменты (ПДС позвоночника)

Термин «позвоночно-двигательный сегмент» или ПДС позвоночника (или ПДС позвоночного столба) означает участок позвоночного столба, состоящих из пары смежных (соседних сверху-снизу) позвонков.

В позвоночно-двигательный сегмент включают все те структуры позвоночного столба, которые располагаются на соответствующем уровне. Это такие структуры, как позвонки вместе со своими суставами и связочным аппаратом, межпозвонковый диск и даже мышцы, окружающие позвоночник (околопозвоночные). Каждый такой позвоночно-двигательный сегмент имеет пару фораминальных (межпозвонковых) отверстий, которые служат вместилищем для корешков спинного мозга, а также артерий и вен.

Таких позвоночно-двигательных сегментов в позвоночном столбе насчитывается 24. Это семь шейных ПДС, двенадцать грудных ПДС и пять поясничных ПДС, причем последний такой сегмент образует L5 (пятый позвонок поясницы) и S1 (первый позвонок крестца).

Нарушения в работе ПДС’ов позвоночника

При различных дисфункциях позвоночного столба образуются обратимые так называемые «блоки» в позвоночно-двигательных сегментах, при которых блокируются (перестают двигаться в физиологическом объеме) фасеточные (позвоночные) суставы, также происходят смещения позвонков со своих физиологически правильных позиций, что вызывает ощущение дискомфорта и болезненности не только в определенном участке спины, но и, возможно, в конечностях, а также другая симптоматика. В таком случае задачами мануального терапевта будут:

- устранение блоков (дисфункций) ПДСов позвоночника;

- нормализация объема движений в суставах позвоночника;

- нормализация тонуса околопозвоночных мышц;

- устранение причин болезненности и другой симптоматики;

- закрепление достигнутых результатов на долгий срок.

Для решения вышеизложенных задач в нашей Клинике имеются квалифицированный персонал и необходимая современная аппаратура.

Источник