Раздольский опухоли спинного мозга и позвоночника

ЛЕКЦИЯ №19.

ТЕМА: Опухоли спинного мозга и позвоночника.

Опухоли спинного мозга встречаются в 6 раз реже, чем опухоли головного мозга, но дают более тяжелые параличи, до полной обездвиженности больного, т.о. своевременная их диагностика имеет важное значение.

КЛАСИФИКАЦИЯ. К опухолям спинного мозга относят опухоли, которые внедряются или расположены в спинномозговом канале и сдавливают спинной мозг и его корешки, чем может являться любая опухоль. Различают первичные опухоли спинного мозга и его оболочек и вторичные опухоли спинного и его оболочек, которые могут распространятся из эпидуральной клетчатки, тел позвонков.

КЛИНИЧЕСКАЯ И АНАТОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ.

А. Экстрамедуллярные опухоли (вне спинного мозга):

- Эпидуральные опухоли – лежат снаружи от твердой мозговой оболочки: это опухоли тела, дужек позвонков, эпидуральной клетчатки и др.

- Субдуральные опухоли – под твердой мозговой оболочкой.

Б. Интрамедуллярные опухоли – лежат в толще спинного мозга и непосредственно воздействуют на серое вещество и проводящие пути.

ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ.

А. Оболочечные (сосудистые) опухоли: чаще это минингиомы (растут из твердой мозговой оболочки), еще встречаются невриномы (экстрамедуллярная опухоль, растущая из корешков мозга, точнее из их шванновской оболочки), невринома имеет особенность роста в виде песочных часов при прорастании через межпозвоночные отверстия, и в шейном отделе такой узел можно пропальпировать.

Б. Опухоли глиального ряда (злокачественные): наиболее часто из них встречаются эпендимомы, астроцитомы, многоформные глиобластомы, которые чаще располагаются интрамедуллярно, в отличие от оболочечных (экстрамедуллярно), при которых терапия малоэффективна. Эпендимома, прорастая из конской нити, может сдавливать корешки спинного мозга. Метастатическая опухоль из медуллобластомы мозжечка может переноситься ликвором.

ВТОРИЧНЫЕ ОПУХОЛИ ПОЗВОНОЧНИКА – чаще бывают саркомами (растут из эпидуральной клетчатки): ангиолимфосаркомы. Туберкулезные гранулемы. Метастазы рака в тело или в дужку позвонка с вторичным сдавлением спинного мозга. Возможны и первичные опухоли позвоночника: остеомы, гемангиомы.

Кроме механического действия на мозг, опухоли могут сдавить корешки и сосуды, вызвав инфаркт. В этом случае удаление опухоли не несет облегчения. Симптомы интоксикации бывают лишь в редком случае.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА. Суммируется из симптомов очагового поражения соответствующего сегмента и симптомов поражения проводящих путей. Кроме того, опухоль, переходя на субарахноидальное пространство спинного мозга, вызывает нарушения лимфокровообращения белково-клеточную диссоциацию. Экстрамедуллярные опухоли – доброкачественные (например, субдуральные опухоли), синдромы сдавления опухолью спинного мозга нарастают медленно (годы).

Стадии:

Первая стадия: характеризуется появлением корешковых болей, что более характерно для неврином – это стреляющие, спонтанные боли, провоцируются кашлем (ликворная волна), имеют корешковый тип распространения: по ходу межреберных нервов, например, часто диагносцируют межреберную невралгию, шейно-поясничный радикулит и лечат витаминами, физиопроцедурами, что лишь ускоряет рост опухоли. На этой стадии можно лишь заподозрить опухоль.

Вторая стадия: появляется синдром Броун-Секара (половинного повреждения спинного мозга). Но уже до перехода первой стадии во вторую имеется нарушение чувствительности, т.к. по мере роста опухоли и заполнения ею арахноидального пространства оказывается давление на боковые спиноталкмические пути (по закону Флотау вначале нарушается чувствительность в дистальных частях конечностей и на противоположной стороне тела). По мере роста опухоли граница нарушений распространяется вверх до уровня пораженного сегмента. Т.о. на второй стадии возникают центральные параличи и нарушение глубокой чувствительности на стороне опухоли, а на противоположной стороне теряется болевая и температурная чувствительность по проводниковому типу

Третья стадия: полное поперечное поражение спинного мозга, вследствие прогрессирующего роста. Мозг прижимается противоположной стороной к позвонку, сдавливается и другая его половина: возникают параплегии, паранестезии и присоединяются симптомы нарушения функции тазовых органов по центральному типу. В зависимости от локализации процесса, картина разная:

- Локализация опухоли в верхнем шейном отделе дает спастический тетрапарез или тетраплегаю с тазовыми нарушениями центрального типа и анестезию с уровня поражения (мочевой пузырь работает автоматически по императивным позывам).

- Локализация в шейном утолщении: периферический паралич рук и анестезия с уровня поражения, центральный паралич ног, нарушение тазовых функций по центральному типу.

- Поясничные утолщение: периферический паралич ног и анестезия ниже уровня поражения и нарушение тазовых функций по центральному типу.

- Локализация в области конского хвоста: длительно держится болевой синдром, сочетающийся с симптомами напряжения корешков, а на более поздних стадиях, когда корешки полностью сдавлены, возникают симптомы выпадения функции: вялые параличи в дистальных отделах конечностей, анестезия по корешковому типу в промежности и конечностях, и тазовые нарушения – истинное недержание мочи и кала.

- Повреждение конуса мозга (S3-S5): здесь лежат тазовые парасимпатические центры, при их повреждении возникает изолированное нарушение тазовых функций – периферическое недержание мочи и кала с анестезией в области промежности в виде седла.

В связи с постепенным сдавлением мозга экстрамедуллярной опухолью, больные обращаются к врачу на стадии парестезий, а нарушения функции тазовых органов еще нет. При этом имеются зоны просветления: при анестезии нижней половины тела есть области более хорошей чувствительности, иннервируемые кресцовыми сегментами, это связано с тем, что данные волокна лежат наиболее медиально в спиноталамическом пути и повреждаются опухолью в самом конце.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1. Чтобы исключить метастаз в позвоночник делают обзорные рентгеновские снимки. На них можно видеть: метастаз, патологические переломы, расширение межпозвоночных отверстий, часто виден симптом Эльсберга-Дайка. т.к. опухоль дает остеопороз.

2. Меилография. Ее 2 вида: нисходящая и восходящая. Используют специальный контраст –амнипак (а не верографин и др., вызывающие ожог спинного мозга и симптомы миелита). При восходящей миелографии: делают люмбальную пункцию, вводят контраст, ноги поднимают вверх и смотрят, где контраст остановится (по рентгенограмме). Но ниже опухоли могут лежать спайки, тормозящие контраст, поэтому для выяснения истинной ее локализации проводят и нисходящую миелографию: субокципитальная пункция с введением амнипака сидя. Сравнивают результаты.

3. Изотопная миелография: вводят в субарахноидальное пространство 1 мл родона с a-излучением, дозиметром определяют распространение его по спинномозговому каналу.

4. Наиболее ценен метод интраскопии: компьютерная томография и ЯМР. ЯМР может дать любые распилы тела (в том числе и сагиттальный), а томография — только поперечный.

5. Ликворологическое исследование: т.к. опухоль растет из субарахноидального пространства, следовательно изменяются пробы на проходимость ликвора: проба Квиккенштедта и др. – медсестра передавливает v. jugularis и тем повышает давление в манометре, после отпускания вены давление восстанавливается, если повышение давления происходит – проба «–», есть блок в субарахнондальном пространстве. Проба Пуссепа – приведение подбородка к груди, но смысл ее тот же. Белково-клеточная диссоциация: увеличение белка до 5-10 г/л – ликвор сворачивается в пробирке как кистозная жидкость.

КЛИНИКА ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫХ ОПУХОЛЕЙ.

Опухоль растет из мозга (например, эпендимома – из центрального канала). Нарушается чувствительность по нисходящему типу: вначале сдавливаются задние рога и наступает первая стадия роста опухоли – сегментарные нарушения чувствительности и движений. Потом сдавливается и белое вещество (спиноталамические пути) – это вторая стадия – полное поперечное поражение мозга. Третьей стадии нет. Тазовые функция нарушаются на первой стадии (рано) и нет зоны просветления в S1-S5 областях – опухоль достигает корешков спинного мозга и его оболочек. Темп роста быстрый.

Дополнительные методы исследования: т.к. опухоль растет в центре спинного мозга, то белково-клеточная диссоциация мала или ее нет, нет симптома Эльсберга-Дайка. В последних стадиях, когда проба Квинккенштедта отрицательна, показана миелографня.

ЭКСТАРДУРАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ.

Это те опухли, которые связаны с оболочками мозга, с эпидуральным пространством или с костями. Характерна локальная болезненность остистых отростков, иногда в виде местного миотоиического рефлекса – дефанса мышц спины. Если опухоль – саркома, т.е. связана с твердой мозговой оболочкой, то имеются симптомы натяжения: Нери, Лассега и др. Часто опухоль растет в области спинномозговых корешков и вокруг позвонка (даже снаружи виден валик). Обзорная рентгенограмма: видна тень опухоли или литическое повреждение позвоночника, остеопороз. Часто бывают патологические переломы: выглядят как обычный компрессионный перелом, хотя в анамнезе травмы не было. Обязательно делают рентгеноконтрастную миелографию.

ДИФДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ:

1. Наследственная спастическая параплегия Штрюмпеля. Передается по аутосомно-доминантному типу, т.е. встречается и у ближайших родственников. Начало болезни – в 90% до 18 лет. Прогрессривание медленное. Вначале проявляются спастические параличи (а не слабость, не болевой синдром). Больной не может быстро ходить, рано появляются патологические рефлексы – симметрично!!! Нет чувствительных нарушений.

2. Рассеянный склероз. Диагностируется с трудом. Чаще бывает у женщин до 35 лет. Характерным для симптомов является их рассеянность (то есть, то нет). В первую очередь поражаются зрительные нервы, однако возможно первичное поражение и спинного мозга. Часто наблюдается нарушение тазовых функций при нормальной чувствительности и движениях. Далее появляется слабость в ногах, далее — спастические синдромы. Течение: эпизоды улучшения и ухудшения в зависимости от времени года, лечения. Часто присоединяются поражения и других отделов НС: мозжечка, зрительных нервов, т.е. топика симптомов разная. Эйфоричность больных, слабоумие. При ЯМР видна полиочаговость поражения НС.

3. Поперечный миелит спинного мозга. Это инфекционное заболевание. Развивается остро – в течении нескольких дней, или часов (острейшее). Проявляется симптомами общей интоксикации: высокой температурой, тяжелым самочувствием. После непродолжительных корешковых болей на стороне поражения, происходит полное поперечное поражение спинного мозга и быстрые трофические расстройства. Характерен анализ ликовра.

4. Боковой амиотрофический склероз (БАС). Изменения – в пирамидных путях и передних рогах спинного мозга (дистрофия). Быстро наступает полное поперечное поражение спинного мозга на каком-либо уровне. Нет изменений ликвора и пробы на его проходимость – положительны. Нет нарушения тазовых функций. Сочетаются симптомы периферических и центральных параличей (на фоне атрофии мышц и фасцикуляций присоединяется спастика, повышение рефлексов и патологические знаки).

5. Спинальный инсульт: моментальное развитие (часы) и клиническая картина проявляется сразу. Наступает полное обездвижение.

6. Сирингомиелия: характерны дистрофические черты развития личности. Сочетание нарушения движений с трофическими (ВНС) и чувствительными расстройствами. Характерна динамика симптомов: в первую очередь выпадает температурная чувствительность, далее – болевая (по сегментам). И лишь в последнюю стадию наступает полное поперечное повреждение (проводниковый тип расстройств). Течение длительное.

7 .Фуникулярный миелоз: повреждаются задние и боковые столбы серого вещества. Присутствует анемический синдром различной этиологии:

смотрят анализ крови. Наступает неврологический дефицит в данных столбах.

ЛЕЧЕНИЕ. В первую очередь – операция (как и для опухолей головного мозга). При экстрамедуллярных опухолях (менингиома, невринома, которые только сдавливают спинной мозг) операция радикальна, иногда с удалением одного корешка (что не дает нарушений, т.к. на периферии идет наложение дерматомов от разных корешков). В течение 1 года после операции все полностью восстанавливается. Интрамедуллярные опухоли не излечиваются радикально, т.к. поражено большинство проводящих путей и хуже, и часто такие опухоли злокачественные – игра не стоит свеч. Тактика: декомпрессирующая операция: удаление дужек позвонков, вскрытие твердой мозговой оболочки (биопсия, если надо) и зашивают. После этого сосуды расширяются, проводимость белого вещества улучшается и длительность жизни немного продляется. Если узлы выявляются на протяжении – часть их удаляют, далее – лучевая терапия (есть опасность радионекроза спинного мозга с ухудшением проводимости). Кроме того, если не известна гистология, то не известна и радиочувствительность опухоли.

Операции на спинном мозге: делают через ламинэктомию (метод доступа) – полное удаление остистых отроспсоа и дужек позвонков (а это – задний стабилизатор тел позвонков), появляется нестабильность, смешение позвонков относительно друг Друга и спинного мозга, поэтому операцию дополняют ортопедической операцией: или металлическими пластинами, или костными (от трупа или аутокость). После операции – постельный режим, чтобы правильно сформировались рубцы.

Если находят метастаз тела позвонка и сдавление им спинного мозга – это уже Т4 стадия, оперативному лечению не подлежит, если не удален основной очаг. Поэтому лечат консервативно: химио-, лучевая терапия.

Источник

Опухоли спинного мозга — виды, причины, диагностика

В отличие от вторичных опухолей спинного мозга его первичные новообразования наблюдаются крайне редко. В таблице ниже представлены основные типы опухолей спинного мозга. Наиболее часто встречается эпендимома, астроцитома развивается гораздо реже. К числу других относительно частых опухолей относятся шванномы, опухоли сосудов и менингиомы.

Вторичные опухоли спинного мозга могут локализоваться интрамедуллярно, но чаще им свойственно экстрамедуллярное (экстрадуральное) расположение.

В большинстве случаев они развиваются за счет прямого распространения первичной опухоли от прилегающего участка тела позвонка. В отдельной статье на сайте рассматриваются вопросы лечения острой компрессии спинного мозга.

Опухоли периферических нервов встречаются редко и чаще относятся к доброкачественным. Наиболее часто онкологи имеют дело с множественным нейрофиброматозом (болезнь Реклингхаузена), который представляет собой опухоли периферических нервов. При этом заболевании, в 5-10% случаев, могут отмечаться саркоматозные изменения (развитие нейрофибросарком).

Встречаются опухоли оболочки нерва (шванномы), которые образуются как в головных, так и в периферических нервах, особенно в слуховом нерве, нервных корешках спинного мозга, периферических нервах и в V, IX и X черепных нервах. Иногда опухоль переходит в злокачественную. В отдельных случаях при болезни Реклингхаузена обнаруживается чрезвычайно редкая злокачественная опухоль периферических нервов, нейроэпителиома. Гистологический анализ указывает на возможное ее происхождение из клеток нервного гребешка, и эта опухоль часто дает метастазы.

Если при опухоли периферических нервов развиваются симптомы сдавления или существует опасность ее перехода в злокачественную форму, то опухоль удаляют хирургически. Удалять нейрофибромы при болезни Реклингхаузена обычно не следует, если при этом не наблюдается развития периферических новообразований. Лечение саркоматозных опухолей рассматривается в отдельных статьях на сайте (рекомендуем пользоваться формой поиска на главной странице сайта).

Клиника опухоли спинного мозга

Боли и слабость позвоночника (особенно при наличии метастазов) могут быть основными симптомами развития опухоли. При этом обычно боль ощущается непосредственно в области опухоли, хотя иногда это может ввести врача в заблуждение. При латеральной локализации опухоли (при которой она часто затрагивает нервные окончания) развиваются более специфические локальные боли, чем при центральном ее расположении.

Это, например, наблюдается при веретенообразных интрамедуллярных опухолях, которые распространяются на несколько сегментов позвоночника без каких-либо клинических проявлений. Часто у больных наблюдается утрата сенсорно-моторных реакций на уровне пораженного участка или ниже, которая проявляется в нарушении как моторики, так и чувствительности. Возможна полная потеря чувствительности (особенно характерная для опухолей грудного и поясничного отделов, вызывающих потерю чувствительности всего позвоночного столба). Слабость мышц верхних конечностей является признаком поражения шейного отдела.

В области позвоночника, расположенной ниже опухоли, при неполной компрессии реакции могут сохраниться частично, что сопровождается менее выраженными неврологическими расстройствами, и утрата чувствительности может наблюдаться лишь в отдельных местах. Однако полная компрессия спинного мозга или серьезные нарушения его сосудистого снабжения приводят к параплегии или к тяжелому парапарезу. Утрата сфинктерной активности является поздним симптомом и свидетельствует о крайне неблагоприятном прогнозе, и хотя менее выраженные ее изменения происходят раньше, на них не обращают внимания.

При локализации опухоли ниже начального уровня поясничного отдела (позвонки L1 или L2) может развиваться типичный синдром конского хвоста. Он сопровождается седловидной анестезией, болями в нижней части спины (часто носящими двусторонний характер), мышечной слабостью, атрофией и развитием импотенции. Отмечаются также расстройства мочеиспускательной функции, которые выражаются или в затрудненном мочеиспускании, или в полиурии.

У большинства больных симптоматика носит менее выраженный характер, и иногда бывает трудно поставить диагноз, хотя после проведения магнитно-резонансного исследования эта задача упрощается. Данные миелографического исследования не выявляют отклонений от нормы, и их нельзя рассматривать как противоречащие диагнозу. Самую большую индивидуальную группу первичных опухолей нижнего отдела спинного мозга (conus medullaris и filum terminale) составляют эпендимомы.

При латеральной компрессии спинного мозга может развиваться синдром Броуна-Секара различной степени тяжести. Этот синдром характеризуется ипсилатеральной адинамией спастического характера, а также угнетением вибрационной чувствительности и проприорецепции. Также отмечается потеря контралатеральной чувствительности к болевым и термическим ощущениям. По мере роста опухоли развивается флоридная клиническая картина, которая характеризуется мышечной слабостью, утратой чувствительности, гиперрефлексией и нарушениями со стороны автономной нервной системы.

Синдром острой компрессии спинного мозга рассматривается в отдельной статье на сайте.

Вторичные деструктивные опухоли гораздо чаще поражают позвоночный столб, а не спинной мозг, и вызывают более сильные локальные боли и адинамию, чем сравнительно редкие первичные опухоли спинного мозга. Наиболее часто метастазы в позвоночник и спинной мозг дают карцинома бронха (особенно мелкоклеточный вариант) и молочной железы, и миелома. Реже метастазы образуются от опухолей щитовидной железы, толстой кишки, почки и кожной меланомы.

Дифференциальная диагностика опухоли спинного мозга

Хотя проявления синдрома компрессии спинного мозга обычно позволяют предположить наличие опухоли, аналогичная клиническая картина может развиваться при некоторых неонкологических заболеваниях. К их числу относятся воспалительные процессы в спинном мозге (особенно поперечный миелит, инфекционная полиневропатия или синдром Гийена-Барре), окклюзия передней спинальной артерии, абсцесс спинного мозга, а также сирингомиелия и геморрагии в спинной мозг (гематомиелия). В редких случаях острый пролапс межпозвонкового диска может привести к развитию симптомов компрессии спинного мозга.

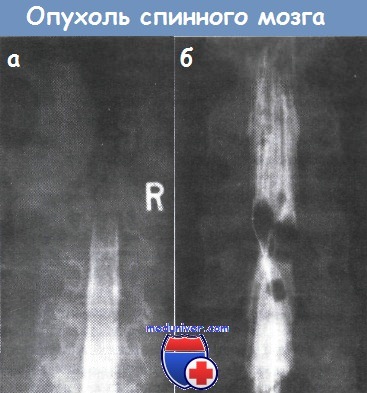

Результаты рентгенографического обследования больных с компрессией спинного мозга:

(а) полная компрессия спинного мозга;

(б) частичная компрессия, вызванная множественными метастазами эпендимомы

Обследование больных с признаками опухоли спинного мозга

Необходимо провести рентгенологическое обследование больного. На плоскостной рентгенограмме позвоночника на уровне компрессии можно видеть литические повреждения, однако они могут проявляться слабо и ограничиваться утратой ножки мозга без каких-либо других существенных изменений. Обычно широко использовалось миелографическое обследование, которое позволяет хорошо видеть анатомию повреждений спинного мозга и установить характер компрессии. Правда, в последнее время на смену ему пришли магнитно-резонансные исследования.

При полной компрессии бывает трудно определить верхнюю границу поражения, и в отдельных случаях, когда необходимы данные о точной локализации патологического очага, следует провести цистернальную миелографию. При введении метризамида можно получить хорошую картину повреждений корешков, однако, поскольку препарат растворим в воде, он быстро выводится, и необходимо повторное обследование, снова с проведением люмбарной пункции. При недостаточно четкой картине опухоли можно провести КТ-обследование. Последнее оказывается более информативным, если полученный результат сопоставить с данными цистернальной миелографии.

В общем, магнитно-резонансные исследования быстро стали основным методом обследования больных с опухолями спинного мозга, вытеснив миелографию.

— Также рекомендуем «Лечение опухоли спинного мозга и ее прогноз»

Оглавление темы «Опухоли и их лечение»:

- Лечение медуллобластомы и ее прогноз

- Лечение опухоли гипофиза и ее прогноз

- Лечение пинеальных опухолей и их прогноз

- Лечение рецидивов рака головного мозга

- Прогноз рака головного мозга

- Метастазы опухоли в головной мозг — лечение, прогноз

- Опухоли спинного мозга — виды, причины, диагностика

- Лечение опухоли спинного мозга и ее прогноз

- Радиационное поражение головного и спинного мозга — причины, клиника

- Рак легкого — причины, частота

Источник