Структура позвоночника у позвоночных животных

СÑÑоение позвонка. Ðозвонок оÑноÑиÑÑÑ Ðº ÑÐ¸Ð¿Ñ ÐºÐ¾ÑоÑкиÑ

Ñим-, меÑÑиÑнÑÑ

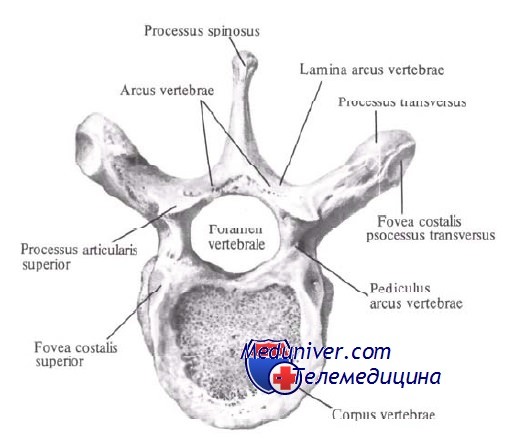

коÑÑей. ÐаждÑй позвонок ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· Ñела, дÑжки и оÑÑоÑÑков: ÑÑÑÑавнÑÑ

, попеÑеÑнÑÑ

, ÑоÑÑевиднÑÑ

(паÑнÑÑ

) и одного непаÑного оÑÑоÑÑка — оÑÑиÑÑого (ÑиÑ. 8).

оÑноÑиÑÑÑ Ðº ÑÐ¸Ð¿Ñ ÐºÐ¾ÑоÑкиÑ

Ñим-, меÑÑиÑнÑÑ

коÑÑей. ÐаждÑй позвонок ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· Ñела, дÑжки и оÑÑоÑÑков: ÑÑÑÑавнÑÑ

, попеÑеÑнÑÑ

, ÑоÑÑевиднÑÑ

(паÑнÑÑ

) и одного непаÑного оÑÑоÑÑка — оÑÑиÑÑого (ÑиÑ. 8).

Ркаждом оÑделе позвоноÑного ÑÑолба позвонки имеÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑи ÑÑÑоениÑ.

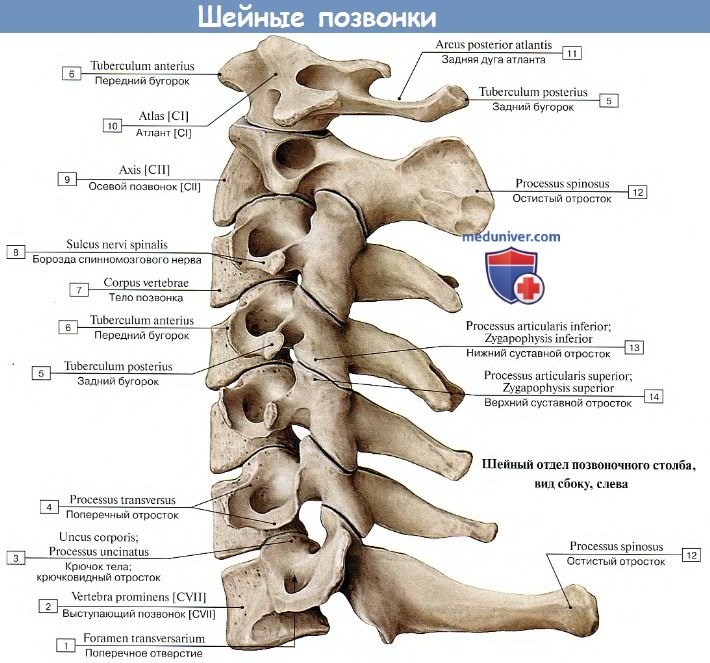

ШейнÑй оÑдел Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð¼Ð»ÐµÐºÐ¾Ð¿Ð¸ÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· Ñеми позвонков. ШейнÑе позвонки млекопиÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¾ÑлиÑаÑÑÑÑ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñм Ñелом, ÑаÑообÑазной ÑоÑмой головки, глÑбокой Ñмкой позвонка, ÑаздвоеннÑм попеÑеÑно-ÑебеÑнÑм оÑÑоÑÑком (попеÑеÑнÑй оÑÑоÑÑок ÑоединилÑÑ Ñ ÑÑдименÑом ÑебÑа), налиÑием попеÑеÑного оÑвеÑÑÑÐ¸Ñ Ñ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÐµÑеÑно-ÑебеÑного оÑÑоÑÑка, Ñ Ð¾ÑоÑо 22 вÑÑаженнÑми пеÑедними и задними ÑÑÑÑавнÑми оÑÑоÑÑками, ÑоединеннÑми дÑÑг Ñ Ð´ÑÑгом, Ñ Ð¾Ð±ÑиÑнÑми ÑÑÑÑавнÑми плоÑадками, ÑÑо обеÑпеÑÐ¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ ÑÑого оÑдела позвоноÑного ÑÑолба. ÐÑÑиÑÑÑе оÑÑоÑÑки по ÑазмеÑÑ Ð½ÐµÐ±Ð¾Ð»ÑÑие.

ÐеÑвÑе два позвонка поÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ñ Ð¾ÑлиÑно Ð¾Ñ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð². ÐеÑвÑй ÑейнÑй позвонок назÑваеÑÑÑ Ð°ÑланÑом, а вÑоÑой — ÑпиÑÑÑоÑеем, или оÑевÑм.

ÐÑÐ»Ð°Ð½Ñ Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÐºÐ¾Ð»ÑÑеобÑазнÑÑ ÑоÑÐ¼Ñ Ð¸ две дÑжки: веÑÑ Ð½ÑÑ Ð¸ нижнÑÑ. ÐопеÑеÑнÑе оÑÑоÑÑки обÑиÑÐ½Ñ Ð¸ ноÑÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ кÑÑлÑев аÑланÑа. Ðа пеÑеднем конÑе аÑланÑа имеÑÑÑÑ ÑÑÑÑавнÑе Ñмки Ð´Ð»Ñ ÑоÑÐ»ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑеÑепом, а на заднем — вÑпÑклÑе ÑÑÑÑавнÑе повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñо вÑоÑÑм ÑейнÑм позвонком. Ðа аÑланÑе имееÑÑÑ ÑеÑÐ¸Ñ Ð¾ÑвеÑÑÑий: позвоноÑное, ÑоÑмиÑÑÑÑее наÑало позвоноÑного канала; кÑÑловÑе: межпозвоноÑнÑе и попеÑеÑнÑе Ð´Ð»Ñ ÑоÑÑдов и неÑвов.

ÐÑоÑой ÑейнÑй позвонок, или ÑпиÑÑÑоÑей Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ , ÑамÑй длиннÑй; его головка пÑевÑаÑилаÑÑ Ð² зÑб ÑпиÑÑÑоÑеÑ, а маÑÑивнÑй оÑÑиÑÑÑй оÑÑоÑÑок — в гÑебенÑ. ÐопеÑеÑно-ÑебеÑнÑе оÑÑоÑÑки не ÑаздвоенÑ.

У ÑогаÑого ÑкоÑа ÑейнÑе позвонки имеÑÑ ÐºÐ¾ÑоÑкое Ñело, Ñ Ð¾ÑоÑо вÑÑаженнÑй оÑÑиÑÑÑй оÑÑоÑÑок, Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÑ Ð¸ ÑÐ¼ÐºÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ°. ÐÑÐ»Ð°Ð½Ñ Ð»Ð¸Ñен межпопеÑеÑного оÑвеÑÑÑиÑ; ÑпиÑÑÑоÑей Ñнабжен полÑÑилиндÑиÑеÑким зÑбом. У Ñвиней Ñело ÑейнÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð² коÑоÑкое, головки плоÑкие и Ñ Ð¾ÑоÑо вÑÑажена Ñмка; ÑоÑма попе-ÑеÑноÑебеÑнÑÑ Ð¾ÑÑоÑÑков плаÑÑинÑаÑаÑ; межпопеÑеÑное оÑвеÑÑÑие на аÑланÑе Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑ Ð½Ð° заднем конÑе позвонка ÑÑдом Ñ ÑÑÑÑавнÑми повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑми; ÑпиÑÑÑоÑей Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¿ÑиÑÑплÑннÑй зÑбовиднÑй оÑÑоÑÑок, гÑÐµÐ±ÐµÐ½Ñ ÑпиÑÑÑоÑÐµÑ Ñзкий и пÑиподнÑÑÑй Ñзади. У лоÑади ÑейнÑе позвонки, за иÑклÑÑением ÑедÑмого, не имеÑÑ Ð¾ÑÑиÑÑÑÑ Ð¾ÑÑоÑÑков, Ñела Ð¸Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ длиннÑе. ÐÑÐ»Ð°Ð½Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¾Ñное, кÑÑловое и межпопеÑеÑное оÑвеÑÑÑиÑ; зÑб ÑпиÑÑÑоÑÐµÑ Ð²ÑпÑклÑй ÑÐ½Ð¸Ð·Ñ Ð¸ плоÑкий ÑвеÑÑ Ñ; гÑÐµÐ±ÐµÐ½Ñ ÑпиÑÑÑоÑÐµÑ Ð¼Ð¾ÑнÑй, ÑаздваиваеÑÑÑ Ñзади и неÑÐµÑ Ð½Ð° Ñебе задние ÑÑÑÑавнÑе оÑÑоÑÑки.

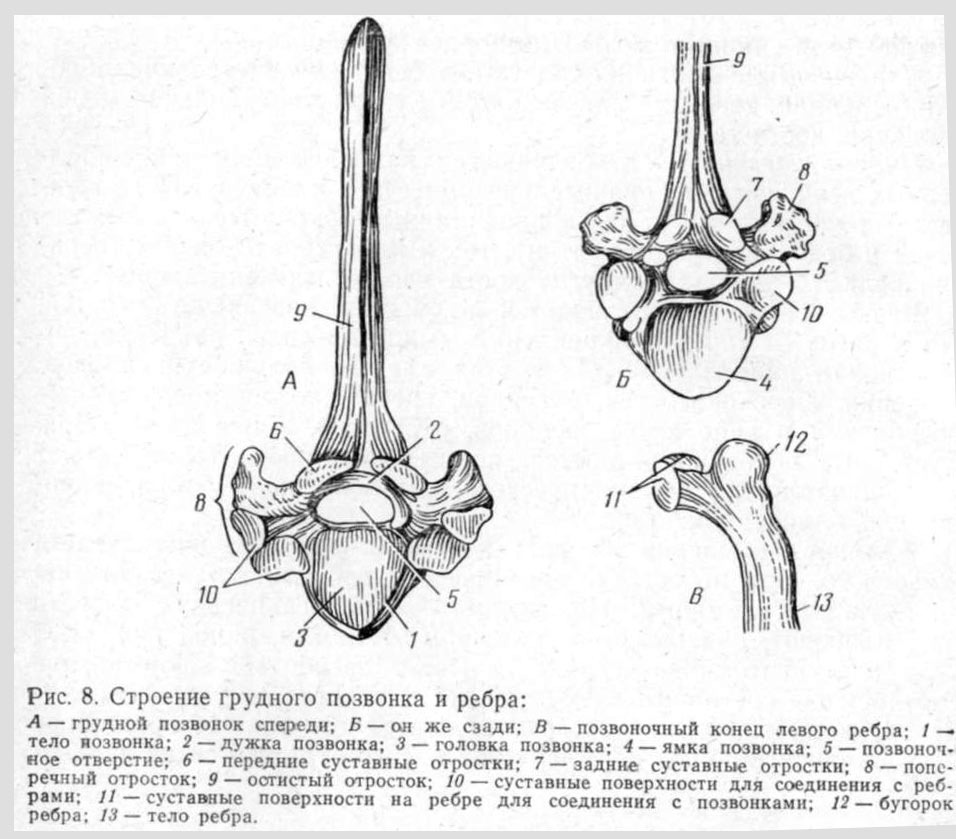

ÐÑÑднÑе позвонки Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ Ð²ÑÑокий оÑÑиÑÑÑй оÑÑоÑÑок, пеÑедние и задние ÑÑÑÑавнÑе ÑебеÑнÑе Ñмки, неболÑÑие попеÑеÑнÑе оÑÑоÑÑки, на коÑоÑÑÑ ÐµÑÑÑ ÑаÑеÑки Ð´Ð»Ñ ÑебеÑного бÑгоÑка и ÑоÑÑевиднÑе оÑÑоÑÑки.

ÐÑÑдной позвонок кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа оÑлиÑаеÑÑÑ Ð·Ð°Ð´Ð½Ð¸Ð¼ межпозвоноÑнÑм оÑвеÑÑÑием вмеÑÑо вÑÑезки, плоÑким и ÑиÑоким оÑÑиÑÑÑм оÑÑоÑÑком. У Ñвиней на гÑÑдном позвонке Ñ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÐµÑеÑного оÑÑоÑÑка ÑаÑполагаеÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑелÑное оÑвеÑÑÑие. У лоÑади гÑÑдной позвонок Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¿ÑизмаÑиÑеÑкое Ñело благодаÑÑ Ð½Ð°Ð»Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð²ÐµÐ½ÑÑалÑного гÑебнÑ. ÐÑÑиÑÑÑе оÑÑоÑÑки на ÑвободнÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑÐ°Ñ ÑилÑно ÑÑолÑенÑ.

ÐоÑÑниÑнÑе позвонки Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¾ÑлиÑаÑÑÑÑ Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð½Ñми попеÑеÑноÑебеÑнÑми оÑÑоÑÑками, коÑоÑÑе пÑоизоÑли Ð¾Ñ ÑÑаÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÐµÑеÑнÑÑ Ð¾ÑÑоÑÑков Ñ ÑÑдименÑами ÑебеÑ, плоÑкими Ñмками и головкой, Ñ Ð¾ÑоÑо вÑÑаженнÑми ÑÑÑÑавнÑми оÑÑоÑÑками.

У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа ÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑниÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð²; пеÑедние ÑÑÑÑавнÑе оÑÑоÑÑки имеÑÑ Ð¶ÐµÐ»Ð¾Ð±Ð¾Ð²Ð°ÑÑÑ ÑоÑмÑ, а задние — ÑилиндÑиÑеÑкÑÑ. ШиÑина оÑÑиÑÑÑÑ Ð¾ÑÑоÑÑков болÑÑе вÑÑоÑÑ. У ÑвинÑи ÑÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾ÑÑниÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð². СÑÑÑавнÑе оÑÑоÑÑки поÑÑÑÐ¾ÐµÐ½Ñ Ñак же, как Ñ ÑогаÑого ÑкоÑа. Ðа попеÑеÑноÑебеÑном оÑÑоÑÑке имееÑÑÑ Ð¾ÑвеÑÑÑие или вÑÑезка. У лоÑади ÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑниÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð². СÑÑÑавнÑе оÑÑоÑÑки Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñкими ÑÑÑÑавнÑми повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑми. Ðа двÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð¿ÐµÑеÑноÑебеÑнÑе оÑÑоÑÑки неÑÑÑ ÑÑÑÑавнÑе повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´ÑÑг Ñ Ð´ÑÑгом и кÑеÑÑÑовой коÑÑÑÑ. ÐÑÑоÑа оÑÑиÑÑÑÑ Ð¾ÑÑоÑÑков пÑевÑÑÐ°ÐµÑ ÑиÑинÑ.

ÐÑеÑÑÑовÑе позвонки ÑÑоÑлиÑÑ Ð² кÑеÑÑÑовÑÑ ÐºÐ¾ÑÑÑ, ÑвлÑÑÑÑÑÑÑ Ñводом Ñазовой полоÑÑи.

Ðа кÑеÑÑÑовой коÑÑи Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ ÑазлиÑаÑÑ ÐºÑÑлÑÑ (пеÑÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð°Ñа попеÑеÑнообÑазнÑÑ Ð¾ÑÑоÑÑков), пеÑедние ÑÑÑÑавнÑе оÑÑоÑÑки, боковÑе ÑаÑÑи, оÑÑиÑÑÑе оÑÑоÑÑки, веÑÑ Ð½Ð¸Ðµ и нижние кÑеÑÑÑовÑе оÑвеÑÑÑиÑ. ÐÑеÑÑÑÐ¾Ð²Ð°Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð¿Ñи помоÑи кÑÑлÑев ÑоединÑеÑÑÑ Ñ Ñазовой коÑÑÑÑ.

У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа кÑеÑÑÑÐ¾Ð²Ð°Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð¾Ð±Ñазована из пÑÑи позвонков. ÐÑлиÑаеÑÑÑ ÑеÑÑÑÐµÑ ÑголÑной ÑоÑмой кÑÑлÑев Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ ÑÑÑÑавной повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð´Ð»Ñ ÑÐ¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñазовой коÑÑÑÑ, желобоваÑÑми пеÑедними ÑÑÑÑавнÑми оÑÑоÑÑками, ÑÑоÑÑимиÑÑ Ð¾ÑÑиÑÑÑми оÑÑоÑÑками. У ÑвинÑи кÑеÑÑÑÐ¾Ð²Ð°Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð¾Ð±Ñазована из ÑеÑÑÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð². ÐÑÑиÑÑÑе оÑÑоÑÑки оÑÑÑÑÑÑвÑÑÑ. У лоÑади — из пÑÑи (ÑеÑÑи) позвонков. ÐÑÑлÑÑ ÑÑеÑголÑной ÑоÑÐ¼Ñ Ñ Ð´Ð²ÑÐ¼Ñ ÑÑÑÑавнÑми повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑÑми, пеÑедние ÑÑÑÑавнÑе оÑÑоÑÑки плоÑкие, оÑÑиÑÑÑе оÑÑоÑÑки ÑÑоÑлиÑÑ ÑолÑко Ñ Ð¾ÑнованиÑ.

ХвоÑÑовÑе позвонки в оÑновном ÑедÑÑиÑовалиÑÑ, и ÑолÑко пеÑвÑе из Ð½Ð¸Ñ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ ÑлеменÑÑ, пÑиÑÑÑие позвонкам дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð¾Ñделов.

У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа наÑÑиÑÑваеÑÑÑ 18-20 позвонков, Ñ ÑвинÑи — 20-23, Ñ Ð»Ð¾Ñади- 18.

ÐÑе позвонки обÑазÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¾ÑнÑй ÑÑолб, а позвоноÑнÑе оÑвеÑÑÑиÑ- позвоноÑнÑй канал, в коÑоÑом ÑаÑполагаеÑÑÑ Ñпинной мозг.

ÐÑÑÐ´Ð½Ð°Ñ ÐºÐ»ÐµÑка обÑазована, кÑоме гÑÑднÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð², ÑебÑами и гÑÑдной коÑÑÑÑ.

РебÑа — ÑÑо паÑнÑе, дÑгообÑазнÑе коÑÑи (ÑиÑ. 8). Ðа веÑÑ Ð½ÐµÐ¼ конÑе ÑебÑа ÑазлиÑаÑÑ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²ÐºÑ, ÑÐµÐ¹ÐºÑ Ð¸ бÑгоÑок. Ðа Ñеле ÑебÑа ÑаÑполагаÑÑÑÑ ÑпеÑеди и Ñзади желоба. Ðижний ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ ÑебÑа пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² ÑебеÑнÑй Ñ ÑÑÑ, коÑоÑÑй ÑоединÑеÑÑÑ Ð»Ð¸Ð±Ð¾ непоÑÑедÑÑвенно Ñ Ð³ÑÑдной коÑÑÑÑ (иÑÑиннÑе ÑебÑа), либо Ñ Ð²Ð¿ÐµÑеди лежаÑим ÑебеÑнÑм Ñ ÑÑÑом (ложнÑе ÑебÑа).

У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа 13 Ð¿Ð°Ñ ÑебеÑ, Ñ ÑвинÑи-14, Ñ Ð»Ð¾Ñади- 18.

ÐÑÑÐ´Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑ ÑвлÑеÑÑÑ Ð´Ð½Ð¾Ð¼ гÑÑдной клеÑки. Ðна ÑоÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð· ÑÑкоÑÑки, Ñела и меÑевидного оÑÑоÑÑка Ñ Ñ ÑÑÑом.

У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа Ñело гÑÑдной коÑÑи ÑплÑÑнÑÑо ÑвеÑÑ Ñ Ð²Ð½Ð¸Ð·; ÑÑкоÑÑка по оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº Ð½ÐµÐ¼Ñ ÑаÑположена под ÑÑпÑм Ñглом и ÑоединÑеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ð¾. У ÑвинÑи Ñело Ñакже ÑплÑÑнÑÑо ÑвеÑÑ Ñ Ð²Ð½Ð¸Ð·, но ÑÑкоÑÑка не обÑазÑÐµÑ Ñ Ñелом Ñгла и вÑÑÑÑÐ¿Ð°ÐµÑ Ð² виде клина впеÑед. У лоÑади Ñело гÑÑдной коÑÑи ÑплÑÑнÑÑо Ñ Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð², а по нижней повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑи пÑÐ¾Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð³ÑебенÑ.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник

Оглавление темы «Позвоночный столб»:

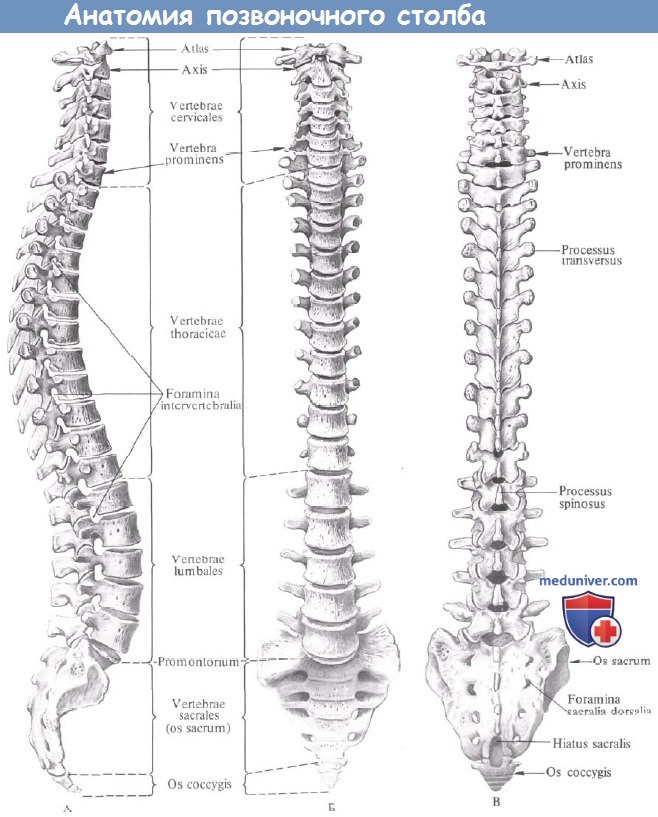

Позвоночный столбПозвоночный столб, columna vertebralis, имеет метамерное строение и состоит из отдельных костных сегментов — позвонков, vertebrae, накладывающихся последовательно один на другой и относящихся к коротким губчатым костям. Функция позвоночного столба. Позвоночный столб выполняет роль осевого скелета, который является опорой тела, защитой находящегося в его канале спинного мозга и участвует в движениях туловища и черепа. Положение и форма позвоночного столба определяются прямохождением человека.

Общие свойства позвонков. Соответственно 3 функциям позвоночного столба каждый позвонок, vertebra (греч. spondylos1), имеет: 1) опорную часть, расположенную спереди и утолщенную в виде короткого столбика, — тело, corpus vertebrae; 2) дугу, arcus vertebrae, которая прикрепляется к телу сзади двумя ножками, pediculi arcus vertebrae, и замыкает позвоночное отверстие, foramen vertebrale; из совокупности позвоночных отверстий в позвоночном столбе образуется позвоночный канал, canalis vertebralis, который защищает от внешних повреждений помещающийся в нем спинной мозг. Следовательно, дуга позвонка выполняет преимущественно функцию защиты; 3) на дуге находятся приспособления для движения позвонков — отростки.

По средней линии от дуги отходит назад остистый отросток, processus spinosus; по бокам с каждой стороны — по поперечному, processus transversus; вверх и вниз — парные суставные отростки, processus articulares superiores et inferiores. Последние ограничивают сзади вырезки, парные incisurae vertebrates superiores et inferiores, из которых при наложении одного позвонка на другой получаются межпозвоночные отверстия, foramina intervertebral, для нервов и сосудов спинного мозга. Суставные отростки служат для образования межпозвоночных суставов, в которых совершаются движения позвонков, а поперечные и остистый — для прикрепления связок и мышц, приводящих в движение позвонки. В разных отделах позвоночного столба отдельные части позвонков имеют различные величину и форму, вследствие чего различают позвонки: шейные (7), грудные (12), поясничные (5), крестцовые (5) и копчиковые (1 — 5). Естественно, что опорная часть позвонка (тело) у шейных позвонков выражена сравнительно мало (у I шейного позвонка тело даже отсутствует), а по направлению вниз тела позвонков постепенно увеличиваются, достигая наибольших размеров у поясничных позвонков; крестцовые позвонки, несущие на себе всю тяжесть головы, туловища и верхних конечностей и связывающие скелет этих частей тела с костями пояса нижних конечностей, а через них с нижними конечностями, срастаются в единый крестец («в единении сила»). Наоборот, копчиковые позвонки, представляющие остаток исчезнувшего у человека хвоста, имеют вид маленьких костных образований, в которых едва выражено тело и нет дуги. Дуга позвонка как защитная часть в местах утолщения спинного мозга (нижние шейные, верхние грудные и верхние поясничные позвонки) образует более широкое позвоночное отверстие. В связи с окончанием спинного мозга на уровне II поясничного позвонка нижние поясничные и крестцовые позвонки имеют постепенно суживающееся позвоночное отверстие, которое у копчика совсем исчезает. Поперечные и остистый отростки, к которым прикрепляются мышцы и связки, более выражены там, где прикрепляется более мощная мускулатура (поясничный и грудной отделы), а на крестце в связи с исчезновением хвостовой мускулатуры эти отростки уменьшаются и, слившись, образуют на крестце небольшие гребни. Вследствие слияния крестцовых позвонков в крестце исчезают суставные отростки, которые хорошо развиты в подвижных отделах позвоночного столба, особенно в поясничном. Таким образом, чтобы понять строение позвоночного столба необходимо иметь в виду, что позвонки и отдельные части их более развиты в тех отделах, которые испытывают наибольшую функциональную нагрузку. Наоборот, где функциональные требования уменьшаются, там наблюдается и редукция соответствующих частей позвоночного столба, например в копчике, который у человека стал рудиментарным образованием.

Видео анатомия позвоночного столба и позвонков-Также рекомендуем «Шейные позвонки» |

Источник

Позвоночник млекопитающих делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой (рис. 1). Соприкасающиеся поверхности этих позвонков плоские (платицельный тип), между позвонками залегают межпозвоночные диски, или мениски. Верхние дуги хорошо выражены; в грудной области эти дуги продолжаются каждая в довольно длинный верхний костистый отросток. Уоснований дуг с каждой стороны расположены суставные отростки. Ребра имеют двойное причленение к позвонкам. В шейной области они совершенно рудиментарны и срастаются с телами позвонков и с нижними частями поперечных отростков, причем между редуцированным ребром и поперечным отростком образуется небольшое отверстие. В грудном отделе каждое ребро причленяется головкой между двумя соседними телами позвонков, а бугорком—к нижней части поперечного отростка.

Позвоночник млекопитающих делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой (рис. 1). Соприкасающиеся поверхности этих позвонков плоские (платицельный тип), между позвонками залегают межпозвоночные диски, или мениски. Верхние дуги хорошо выражены; в грудной области эти дуги продолжаются каждая в довольно длинный верхний костистый отросток. Уоснований дуг с каждой стороны расположены суставные отростки. Ребра имеют двойное причленение к позвонкам. В шейной области они совершенно рудиментарны и срастаются с телами позвонков и с нижними частями поперечных отростков, причем между редуцированным ребром и поперечным отростком образуется небольшое отверстие. В грудном отделе каждое ребро причленяется головкой между двумя соседними телами позвонков, а бугорком—к нижней части поперечного отростка.

Ребро слагается из двух отделов: позвоночного и грудного. Последний остается хрящевым в течение всей жизни (за исключением однопроходных и неполнозубых, у которых он окостеневает). Поперечные отростки отходят от боковых оснований верхних дуг и только в поясничной области они иногда сидят на телах позвонков.

Рис. 1 . Скелет кролика.

1—нижняя челюсть; 2—верхняя челюсть; 3—скуловая дуга; 4—верх глазницы; 5—шейные; 6—грудные; 7—поясничные; 8—крестцовые и 9—хвостовые позвонки; 10—подвздошная кость; 11—седалищная кость; 12—лонно-седалищное отверстие; 13—лонная или лобковая кость; 14—бедро; 15—коленная чашка; 16—большая берцовая кость; 17—малая берцовая кость; 18—пяточная кость; 19—кости предплюсны; 20—ребра; 21—локтевая кость; 22—плечевая кость; 23—лучевая кость; 24—лопатка; 25—грудина; 26—ключица.

В шейном отделе у огромного большинства млекопитающих насчитывают 7 позвонков (только у ламантина и у одного вида ленивца, Choloepus hoffmani, их 6, а у ленивцев рода Bradypus—от 8 до 10). Длина шеи зависит, таким образом, не от числа позвонков, а от длины тела каждого из них. У китов шея почти совершенно отсутствует и слагается из 7 совершенно плоских позвонков, которые к тому же нередко срастаются между собой; у жирафы шея поддерживается 7 очень вытянутыми позвонками.

В грудном отделе насчитывают от 12 до 15 позвонков, в наибольшем числе случаев их 13 (у броненосца рода Tatusia и у клюворылого кита Hyperoodon их 9, у ленивца Choloepus их 24).

Число поясничных позвонков вариирует от 2 до 9. В состав их поперечных отростков входят и рудиментарные ребра.

У большинства млекопитающих имеется 4 крестцовых позвонка (реже 3—у хищных). В крестце утконоса только 2 позвонка (как у рептилий).

Количество хвостовых позвонков подвержено большой вариации: у обезьян-гиббонов и у некоторых летучих мышей лишь 3 позвонка, у длиннохвостого танрека (из насекомоядных)—47, у длиннохвостого ящера—49.

Пояс передних конечностей млекопитающих

Грудина млекопитающих слагается из нескольких отделов. Расширенный передний (praesternum, или manubrium) связан с первой парой ребер и ключицами (если таковые имеются); средний отдел (mesostemum) состоит из нескольких костных частей, связывающих между собой концы нескольких пар ребер. Наконец, в нижней части грудина заканчивается мечевидным отростком (xypbisternum) яйцеродных млекопитающих существует непарное окостенение, лежащее впереди грудины и имеющее форму буквы Т. К отросткам упомянутого окостечения прилегают ключицы. Это—кость хрящевого происхождения, формирующаяся из трех зачатков. Вследствие указанных данных ее невозможно сравнивать с episternum рептилий, как это делалось прежними авторами (рис. 2, Ер).

Форма и очертания лопатки крайне вариируют. Пожалуй, наиболее часто эта кость имеет вид вытянутого неправильного треугольника (например у кролика). Вдоль верхней части, ближе к наружному краю, тянется гребень лопатки, заканчивающийся спереди акромиальным отростком (processus acromialis). На относительно суженном нижне-переднем отделе лопатки заметна вогнутая сочленовная поверхность для головки плечевой кости, а над этой вогнутостью возвышается искривленный коракоидный отросток (дериват бывшего коракоида). У яйцеродных млекопитающих имеются хорошо развитые столбчатые метакоракоиды, похожие на таковые у птиц (рис. 2, Со). По интересному наблюдению Брума, у детенышей сумчатых куниц и кускусов (из Marsupialia), обретающихся еще в сумке матери, обнаруживаются коракоиды, соединяющиеся с грудиной; позднее они редуцируются и сливаются с лопаткой, образуя упомянутые отростки.

Рис. 2. Плечевой пояс утконоса.

Cl—ключица; G—сочленовная ямка для головки плечевой кости; Со—коракоид (метакор акоид); Со — эпикоракоид; Ер—episternum; S t—грудина; S—лопатка.

Ключицы имеют вид тонких, слегка искривленных костей. Они отсутствуют у копытных и хоботных; среди сумчатых они рудиментарны только у бандику; у насекомоядных отсутствуют только у выдровой землеройки; у большинства грызунов имеются; рудиментарны или отсутствуют у хищных.

Сравнение грудного пояса птицы и млекопитающего. В заключение полезно сделать сравнение частей грудного пояса птицы и млекопитающего . В прилагаемой схеме на звания костей, соединенных у данных животных сочленениями, объединены простыми стрелками, сросшиеся кости—двойными стрелками

Строение передней конечности млекопитающих

Конечности характеризуются значительной длиной их основных отделов. Плечевая кость отличается разнообразием своей длины и толщины. Так, она вытянута и тонка у летучих мышей, сравнительно весьма коротка и расширена у землероев, например, у крота. Концевой отдел плечевой кости несет расширенный сустав (trochlea) для соединения с предплечьем, состоящим из локтевой и лучевой костей. У многих зверей эти кости приблизительно одинаковой толщины и длины. Они весьма укорочены у китообразных, например, у дельфинов, и крайне длинны и вытянуты у ленивцев. Лучевая кость иногда снабжена сильным угловым отростком (processus olecranon); он особенно велик у крота и утконоса. У летучих мышей лучевая кость значительно больше и массивнее локтевой, при этом лучевая кость длиннее плечевой. Очень слаба локтевая кость у лошадей и жвачных и хорошо развита у свиней, бегемотов, тапиров и носорогов. В передней конечности (например, у человека) развивается способность лучевой кости вместе с кистью вращаться вокруг локтевой, так что рука из положения ладонью вверх и вперед (при параллельном положении костей предплечья)— супинация—может переходить в расположение ладонью вниз и назад— пронация (с перекрестом локтевой кости лучевой).

Кисть передней конечности относительно примитивна; обычно имеются все пять пальцев, нередки рудименты переднего шестого (praepollex). Присутствие центральной косточки запястья может считаться примитивным признаком. Она имеется у грызунов, китообразных и многих неполнозубых; отсутствует или слабо развита у многих копытных (за исключением даманов, тапиров, свиней), имеется у молодых слонов, у которых позднее сливается с radiale.

Здесь дана новая сравнительно-анатомическая номенклатура названных костей. Для сопоставления с анатомией человека и со старыми руководствами привожу прежние наименования костей:

Radiale………naviculare: cuboideum

Intermedium……lunatum

Ulnare………triquetrum, cuneiforme

Centrale………intermedium, mediale

Carpale 1……..trapezium, multangulum majus

Garpale 3……..trapezoideum, multangulum minus

Carpale 3+4……hamatum, uncinatum

Сообразно с разнообразием функций структура конечностей весьма различна. У роющих млекопитающих (кротов, броненосцев) лапы широки, у плавающих (киты, сирены)—ластообразны. У летучих мышей чрезвычайно удлиняются пальцы (особенно вытянуты пястные кости). Большинство млекопитающих при ходьбе упирается на всю кисть и ступню (стопоходящие; быстро бегающие); многие грызуны, хищники становятся лишь на концы пальцев (пальцеходящие). У лучших бегунов среди копытных животное ступает либо на концы средних пальцев (третьего и четвертого у парнокопытных), либо на один третий палец (у непарнокопытных).

Строение таза млекопитающих

Таз слагается из трех костей: подвздошной (ileum), седалищной (ischium) и лобковой (pubis). Кроме них, нередко развивается еще особое окостенение—небольшая вертлужная кость (os acetabulare), лежащая в передней части вертлужной впадины. Обычно у взрослых животных все названные кости срастаются между собой в одну безыменную кость (os innominatum). У млекопитающих наблюдается широкое сращение, соединяющее лобковый и седалищный отделы (у большинства насекомоядных, у броненосцев, приматов названное сращение имеется лишь в передней, лонной, части тазового пояса).

У однопроходных и сумчатых с лобковыми костями связана пара косточек (ossa marsupialia). к поддержанию сумки эти кости не имеют прямого отношения. Вероятно, они служат в качестве пассивного упора для мускулатуры при давлении мускулов на молочные соски при лактации (М. Weber, 1928).

Структура задней конечности

Основной отдел бедра несет два-три выступа для прикрепления мышц. В голени малая берцовая кость развита слабее большой, иногда совершенно редуцируется и прирастает к последней. В колене наблюдается сухожильная кость коленная чашечка (patella). В предплюсне расположены лишь две кости: наружная пяточная (fibulare-calcaneus) несет большой пяточный выступ; внутренняя таранная кость (astragalus) представляет обычно комплекс из слияния промежуточной (intermedium), центральной (centrale) костей, а также редуцированной tibiale. Общая схема задней ступни такова:

Статья на тему Строение позвоночника млекопитающих

Источник