Ступенеобразная деформация шейного отдела позвоночника

Уважаемые коллеги. Предлагаю Вашему вниманию вольный перевод небольшой статьи, показавшейся мне интересной и полезной.(Переводила для себя. Но… один и у каши сирота.)

Ротационнаый подвывих одного из шейных позвонков (обычно C1-C2) зачастую вызывает трудности диагностики. Обычные рентгенограммы часто трудно трактовать. У пациента может отмечаться кривошея, вследствие спазма мышцы ( часто после вирусной инфекции). Хотя у большинства пациентов с кривошеей нет ротационного подвывиха, провести дифференциальную диагностику сложно. КТ сканирование шейного отдела позвоночника помогает более достоверно оценить вращательные соотношения элементов шейного отдела позвоночника и более эффективно диагностировать ротационный подвывих.

Следует учитывать варианты развития шейного отдела позвоночника .

Атлантоосевая рентгеновская щель может быть от 4 до 5 мм у детей в возрасте до 15 лет и до 2 мм для взрослых. Это потому, что зубовидный отросток не полностью оссифицирован. На рентгенограмме видна только окостеневшая часть. В то время как внешние слои зуба, хрящевые, не видимы на снимках.

В зависимости от расположения шеи ребенка, не редкость выпрямление шейного лордоза на боковой рентгенограмме. У взрослых отсутствие лордоза является косвенным признаком мышечного спазма, возможно, из-за скрытого перелома. У детей отсутствие лордоза не является показателем мышечного спазма.

У детей в возрасте до 10 лет сгибание и разгибание наибольшие в сегментах C2 и C3. Может показаться, что C2 смещён кпереди относительно C3 на целых 5 мм. Этот псевдосмещение увеличивается, если рентгенограмма выполнена с согнутой шеей. Этот признак может отмечаться на третьей части всех боковых рентгенограмм шейного отдела позвоночника удетей.

Крайне важно отличать истинный подвывих от псевдоподвывиха. (Псевдоподвывих С2 на С3 обнаруживают более чем у 40% пациентов младше 18 лет). Было бы неразумно предполагать наличие псевдоподвывиха, пока это не будет доказано. Это заблуждение может привести к задержке в установлении диагноза истинного подвывиха. Такие пациенты должны лечиться консервативно иммобилизацией до тех пор, пока достоверный диагноз не будет установлен.

Для дифференциальной диагностики псевдоподвывиха или перелома в сегменте C2-C3 , Swischuk предложил заднюю шейную линию. Спиноламинарная линия (линия Свищука — Swischuk ‘ sline) используется для того, чтобы отличить истинный подвывих от псевдоподвывиха. Она соединяет передние поверхности оснований остистых отростков первого и третьего шейного позвонков. Если на уровне С2 эта линия пересекает переднюю поверхность остистого отростка второго шейного позвонка, или он выступает за нее менее чем на 1 мм, и перелом отсутствует, у пациента имеет место псевдоподвывих. Если расстояние больше 1 мм (допустимо до 1,5 или 2

мм), это указывает на перелом дужки C2 (тело позвонков движется вперед, в то время как дужка и остистый отросток смещаются назад). Кроме того, псевподвывих чаще визуализируется с согнутой шеей. Соосность C2 / C3 должна сохраняться, если шея находится в более нейтральном или разогнутом положении. Сохранение подвывиха в положении разгибания определяется вследствие травмы (нефизиологической).

Источник

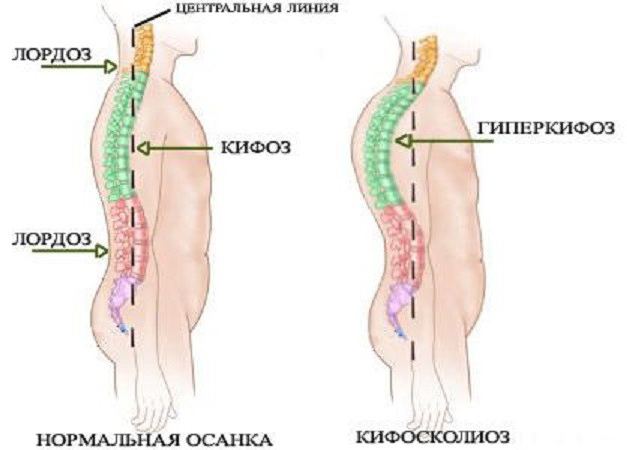

Позвоночник является нашим внутренним каркасом. Он выполняет опорную, двигательную, амортизационную, защитную функции. Нарушение этих функций происходит при деформациях позвоночника. Чтобы их вернуть, нужно заниматься профилактикой и своевременным лечением искривлений позвоночника. Патологией занимается ортопед, вертебролог и невролог. Все зависит от причины искривления и наличия сопутствующих патологий. В норме он имеет несколько изгибов в каждом своем отделе, которые располагаются в сагиттальной плоскости (если смотреть сбоку).

Физиологические изгибы позвоночного столба

- Шейный и поясничный лордозы. Формируются в процессе физического развития ребенка, когда расширяются его двигательные возможности (начинает удерживать головку и сидеть). Являются выпуклостью позвоночника кпереди.

- Грудной и крестцовый кифозы формируются внутриутробно, младенец уже рождается с ними. Представлены выпуклостью сзади.

Во фронтальной плоскости линия позвоночника проходит по средней оси тела. Активное и правильное удержание тела в пространстве — это осанка. Деформация позвоночника приводит к развитию патологической осанки и наоборот.

Виды заболевания

Какие бывают виды деформации позвоночника? Что чаще всего беспокоит современного человека? Во фронтальной плоскости развивается сколиоз. Это искривление позвоночного столба относительно срединной линии вправо или влево. В сагиттальной плоскости наблюдается увеличение дуги физиологических изгибов (гиперлордоз, гиперкифоз), исчезновение или уменьшение изгибов (плоская спина) и комбинированные искривления, сочетающие два направления (лордосколиоз, кифосколиоз).

Почему происходит искривление?

Причины деформации позвоночника могут носить врожденный и приобретенный характер. Врожденная этиология связана с патологией позвонков:

- Недоразвитие структурных компонентов.

- Добавочные элементы.

- Слияние соседних тел позвонков.

- Незаращение дуг.

- Клиновидная форма.

Причинами приобретенной деформации позвоночника могут быть:

- Систематически неправильная осанка.

- Рахит (нарушается баланс кальция в организме, кости становятся хрупкими).

- Туберкулез позвоночника.

- Полиомиелит.

- Остеохондроз и остеодистрофия.

- ДЦП.

- Травмы, грыжи и опухоли позвоночника.

- Плеврит — патология дыхательной системы с выраженным болевым синдромом. Обычно поражается одна сторона, на которой лежит пациент. Нагрузка на позвоночный столб в грудном отделе неравномерная, возникает искривление.

- Укорочение одной из нижних конечностей — нагрузка распределяется неравномерно.

- Отсутствие одной руки или ноги и как следствие — нарушение равновесия.

- Слабый мышечный массив, который не способен противостоять искривлению позвоночника.

- Психические расстройства (депрессия, когда постоянно опущены плечи и голова).

Искривление позвоночного столба может затронуть любой его отдел.

Деформация шейного отдела позвоночника

- Кривошея — патология, при которой одновременно наблюдается наклон головы в одну сторону и поворот шеи в другую.

- Кифоз — искривление шеи кзади. Это редкое явление.

- Лордоз — усиление физиологического изгиба. Шея вытягивается вперед, округляются плечи, развивается сутулость.

Причины врожденной кривошеи:

- неправильное внутриутробное положение плода;

- родовые травмы;

- спазм или укорочение мышц шеи;

- врожденная патология шейных позвонков (болезнь Клиппеля-Фейля);

- ротационный подвывих 1-го шейного позвонка.

Причины приобретенной деформации шейного отдела позвоночника:

- установочная кривошея — когда ребенок длительно занимает неправильное положение в кроватке;

- компенсаторная — при воспалительных заболеваниях уха, гнойных процессах в области шеи (ребенок щадит больную сторону и наклоняет голову в здоровую);

- перелом, вывих или подвывих первого шейного позвонка;

- остеомиелит, туберкулез, третичный сифилис — разрушаются позвонки, происходит осевая деформация скелета.

Лечение кривошеи

Консервативные методы:

- массаж;

- лечебная гимнастика;

- лечение положением;

- физиолечение;

- водные процедуры в бассейне с использованием круга для новорожденных;

- ношение воротника, фиксирующего шейный отдел позвоночника в правильной позиции.

Хирургическое лечение производится в случае отсутствия эффекта от консервативного:

- миотомия — рассечение мышцы шеи;

- пластика (удлинение мышцы).

Кифоз и лордоз лечатся консервативными методами (ЛФК, массаж, медикаментозное обезболивание, снятие спазма мышц).

Нарушения грудного отдела

Кифоз сопровождается деформацией в виде усиления физиологического изгиба. Происходит патологический изгиб кзади с формированием круглой спины. Чаще встречается приобретенная кифотическая деформация позвоночника.

Причины грудного кифоза:

- Слабость мышечного корсета, который не успевает формироваться вслед за ускоренным ростом ребенка.

- Ранний рахит (до 1 года) — поражаются грудной и поясничный отделы. Деформация исчезает в лежачем положении (нефиксированное искривление). Выраженность патологического изгиба усугубляется, когда ребенок садится и встает на ножки.

- Поздний рахит (5-6 лет) — развиваются фиксированные кифозы и кифосколиозы.

- Остеохондропатия наблюдается в возрасте 12-17 лет. Страдают чаще мальчики. В медицинском мире называется болезнью Шейермана-Мау. Развиваются дистрофические изменения в телах позвонков и межпозвоночных дисках. Формируется фиксированная клиновидная деформация позвоночника.

Лечение грудного кифоза

Рахитическую деформацию лечат консервативно: плавание, витаминотерапия, ЛФК, хвойные ванны, массаж, ношение специального трехточечного корсета. Заболевание может исчезнуть бесследно.

Юношеский кифоз лечат комплексно: массаж, специальные упражнения для укрепления мышечного корсета, медикаментозное улучшение трофики костно-суставной системы. Часто приходится применять хирургические способы терапии: различные виды инструментальной фиксации позвоночника.

Деформация поясничного отдела

Лордоз — искривление позвоночного столба с формированием выпуклости спереди. Терапия основана на борьбе с заболеванием, ставшим причиной искривления. Используют вытяжение, специальные укладки пациента, физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру и курсы общеукрепляющего массажа.

Причины поясничного лордоза:

- деформация с целью компенсации рахитических и туберкулезных кифозов;

- вывихи бедер, которые возникли в процессе родов;

- контрактуры тазобедренных суставов.

Сколиоз

Сколиотическая деформация позвоночника может затрагивать любой уровень позвоночного хребта и поражать несколько отделов, вызывая S-образные искривления. Заболеванию больше подвержены девочки препубертатного периода.

- Врожденный сколиоз связан с наличием слияния нескольких позвонков, присутствием добавочных позвонков, аномалией структурных компонентов позвонка. Встречается у малышей в возрасте до 1 года. Прогрессирует медленно, линии изгибов выражены не ярко.

- Диспластический сколиоз формируется при патологическом развитии пояснично-крестцового отдела. Обнаруживается в возрасте 9-11 лет и быстро прогрессирует. Линия искривления наблюдается в поясничном отделе.

- Сколиоз неврогенного характера развивается вследствие полиомиелита, сирингомиелии, миопатий. Механизм развития связан с поражением двигательных корешков спинного мозга. Развивается функциональная недостаточность мышц. Параллельно происходят дистрофические изменения позвоночника.

- Рахитический сколиоз. Вследствие нарушения обмена кальция костная ткань становится мягкой. При статических нагрузках происходит усиление физиологических изгибов. При неправильном положении тела в пространстве быстро формируются сколиозы.

- Идиопатический сколиоз — это самая частая деформация позвоночника. Является многофакторным заболеванием: нарушение скорости роста позвоночника, нервно-мышечная недостаточность, активный период роста у детей и повышение физиологических нагрузок на скелет. Происходит нарушение эндохондрального костеобразования в позвонках с последующим развитием остеопороза и нарушений позвоночника.

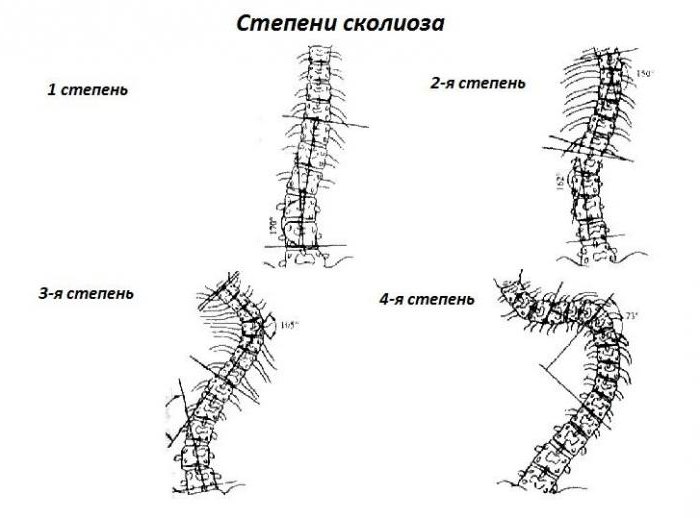

В 1965 году В. Д. Чаклин рентгенологически выделил 4 степени деформации позвоночника при сколиозе:

- 1-я степень — 5-10 градусов;

- 2-я степень — 11-30;

- 3-я степень — 31-60;

- 4-я степень — более 61 градуса.

Клинические проявления сколиоза:

- При 1-й степени в положении стоя отмечается слабость мышечного корсета спины и брюшной стенки, разный уровень плеч, углы лопаток располагаются на разных уровнях, асимметрия треугольников талии. В грудном отделе заметно искривление, в поясничном — на противоположной стороне мышечное уплотнение, которое также видно при наклоне корпуса вперед. На рентгеновском снимке отсутствуют признаки ротации позвонков. Таз расположен в горизонтальной плоскости. В положении лежа на спине отмечается слабость мышц брюшного пресса.

- При 2-й степени визуально определяется S-образное искривление позвоночника. Имеются ротации грудных позвонков, происходит деформация грудной клетки. Проба с наклоном показывает выступание ребер с одной стороны или мышц поясницы. Прогрессирование идет, пока ребенок растет.

- При 3-й степени определяется выраженная деформация скелета. Отчетливо виден реберный горб и перекос таза. Линия плеч совпадает с линией таза. Сдавливается венозное сплетение позвоночника. Могут быть нарушения со стороны дыхательной системы.

- При 4-й степени наблюдается тяжелая степень деформации всего туловища. Прекращается рост, нарушается взаимоотношение внутренних органов. Сдавливание спинного мозга приводит к развитию парезов. На рентгенограмме выявляются клиновидные позвонки.

Сколиоз — это серьезное заболевание, которое может привести к стойкой утрате трудоспособности (инвалидности).

Лечение сколиоза

Деформации позвоночника у детей должны обнаруживаться в начальных стадиях. В таких случаях понадобится лишь коррекция осанки, физические упражнения, плавание, организация правильного рабочего пространства, соблюдение адекватного режима труда и отдыха, правильное питание.

Неоперативное лечение направлено на фиксацию позвоночника в правильном положении с помощью ношения корректирующих корсетов, тренировки мышц спины и брюшного пресса. В комнате ребенка должна быть специальная кровать с жестким матрасом и ортопедической подушкой.

Вторую степень лечат консервативно, при прогрессировании процесса детей отправляют в специализированные санатории. Проводится плановый курс неоперативного лечения в отделениях ортопедии. Используют метод вытяжения с применением боковой тяги. Длится такое лечение 2-4 месяца. Вытяжение часто является предоперационной подготовкой при 3-й и 4-й стадии. Достигнутый уровень коррекции фиксируется оперативно с помощью специального инструментария.

Показания к оперативному лечению

- Эстетический дефект, который беспокоит взрослого или родителей маленького пациента.

- Угол искривления более 40 градусов, но при незавершенном росте.

- Любая деформация больше 50 градусов.

- Стойкие неврологические осложнения и болевой синдром.

- Деформации, сопровождающиеся нарушением сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Виды хирургического лечения

Существует 3 способа: операции с передним доступом, с задним и комбинированным. Суть операций заключается во внедрении в позвоночник конструкций из металла, которые могут быть статическими и подвижными. Плюсы динамического импланта: он может корректироваться, обеспечивая правильный рост ребенка, и позволяет заниматься спортом. Конструкция внешне не видна и может использоваться в лечении тяжелых деформаций позвоночника у взрослых. Она позволяет зафиксировать искривление и остановить его прогресс.

Профилактика искривлений позвоночника

- Раннее выявление врожденных искривлений позвоночного столба (осмотр ортопеда в родильном доме проводится в 1, 3, 6 месяцев и в год) и их коррекция.

- Выявление приобретенных деформаций в дошкольном и школьном возрасте на медицинских осмотрах и применение соответствующих мер по их исправлению.

- Контроль над своей осанкой. С детства нужно приучать детей держать спину ровно. В школьных учреждениях должны быть парты с регулировкой высоты стола и стула. Во время работы необходимо делать небольшие перерывы с хождением, чтобы избежать статической нагрузки на позвоночник.

- Своевременное выявление рахита, полиомиелита, туберкулеза и соответствующее лечение.

- Профилактические курсы общего массажа для пассивного укрепления мышечного корсета.

- Занятие спортом с целью укрепления мышц спины и пресса.

- Плавание.

- При отсутствии конечностей необходимо решить вопрос о протезировании.

- Ношение ортопедической обуви при разной длине ног.

- При подъеме тяжестей необходимо равномерно распределять груз на обе половины тела.

- Правильно питаться, пища должна быть сбалансирована в плане белков, жиров и углеводов, витаминов и микроэлементов. Избегать переедания и набора лишнего веса, который служит дополнительным фактором развития деформаций позвоночника.

- Избегать длительного положения в одной позе, устраивать физкультминутки.

- Организовать правильный режим сна. Кровать должна быть жесткой, а подушку лучше приобрести ортопедическую в специальном салоне.

- При нарушении зрения необходимо обратиться к окулисту (при сниженном зрении человек может принимать вынужденное положение, вытягивать шею и усугублять шейный лордоз).

- Бороться с депрессией и апатией.

- Соблюдать меры предосторожности с целью профилактики травматизма.

- Вовремя лечить грыжи, остеохондроз, опухоли позвоночника.

Своевременное лечение способно полностью избавить от деформации позвоночника.

Источник

Шея – это наиболее уязвимый отдел спины, который легко травмировать. Он податлив к различного рода дистрофическим процессам и искривлениям. Шейный кифоз – это редкое заболевание, при котором позвоночник приобретает округлую форму. Что о нем известно? Как оно проявляется и можно ли его предотвратить?

Что это такое?

Примерно к двум месяцам жизни малыш начинает держать голову. К этому моменту формируется шейный изгиб позвоночника (лордоз). Он необходим для уменьшения нагрузки во время ходьбы и обеспечения амортизации.

Под влиянием патологических факторов позвоночный столб в области шеи деформируется. Сильный прогиб нарушает анатомическое строение спины, приводя к дефектам со стороны нервных окончаний и кровеносных сосудов.

Кифоз шейного отдела может возникнуть у детей и взрослых. Причины бывают врожденными и приобретенными. Заболевание может привести к тому, что человек полностью перестанет двигаться. Вот почему к лечению следует приступить как можно скорее.

Патология вызывает повышение давления, неприятные ощущения в спине, нарушение двигательной активности и чувствительности, а также появление частых головных болей и головокружения. Изменение расположения позвонков может быть следствием травм и патологий хребта или врожденных аномалий. Кифоз шейного отдела позвоночника может послужить причиной ухудшения слуха, зрительных нарушений, гипоксии (кислородное голодание) мозга.

К сведению! В области шеи находятся нервные окончания, которые отвечают за работу головного мозга, опорно-двигательной системы и внутренних органов.

Даже если поражается всего несколько позвонков, меняется форма всего шейного отдела позвоночника. В первую очередь страдают межпозвоночные диски. Неравномерная нагрузка приводит к образованию грыж.

Болезнь может протекать в очень мягкой форме, не сопровождаясь практически никакими симптомами. Однако это вовсе не означает, что проблему можно игнорировать.

Для лечения составляется целый комплекс терапевтических мероприятий, включающих в себя медикаментозные препараты, физиотерапию, лечебную гимнастику и корректировку ортопедическими устройствами. Быстро избавиться от проблемы не удастся. Однако если вы будете придерживаться врачебных рекомендаций, то сможете добиться хороших результатов.

Деформационные изменения на фоне дегенерации тканей позвонков носят необратимый характер. У взрослого человека возможно только остановить процесс и облегчить состояние с помощью симптоматического лечения.

Заболевание представляет собой прогиб шеи кзади

Провоцирующие факторы

Никто не застрахован от шейного кифоза. Он может быть диагностирован абсолютно у любого человека, независимо от пола и возраста. В целом, причины возникновения искривления можно поделить на врожденные и приобретенные.

Врожденные

Врожденный кифоз шеи встречается очень редко. Обычно он развивается из-за дефектов формирования позвонков еще на этапе внутриутробного развития. Выделим главные причины его появления:

- внутриутробные аномалии;

- повреждение шейных позвонков во время родов;

- наследственная предрасположенность.

- недостаток фолиевой кислоты у женщины в первом триместре беременности.

Приобретенные

К приобретенным причинам относятся:

- возрастные изменения, сопровождающиеся разрушением хрящевой и костной ткани;

- вертеброгенные (позвоночные) патологии: сколиоз, остеохондроз, остеопороз, спондилез;

- малоподвижный образ жизни или, наоборот, усиленные нагрузки на позвоночник;

- травмы спины;

- рахит, ДЦП;

- грыжи, протрузии;

- неправильно организованное рабочее место;

- нарушение обменных процессов;

- осложнение после оперативного вмешательства на спине;

- инфекционные поражения, например, туберкулез позвоночника;

- онкологические процессы.

Классификация

Кифотическая деформация шейного отдела позвоночника бывает дугообразной и углообразной. В первом случае искривление имеет форму сильно вытянутой дуги. При углообразном кифозе деформированные позвонки образовывают острый угол. Со временем, если патологию не лечить, появляется горб.

В зависимости от этиологического признака, то есть причин возникновения, патологический кифоз шейного отдела позвоночника бывает:

- Паралитическим. Наступает в результате паралича мускулатуры после ДЦП, полиомиелита и др.

- Инфекционным. Возникает после перенесенного бруцеллеза и туберкулеза позвоночника.

- Рахитическим. Развивается на фоне мышечной атрофии и мягкости костной ткани при рахите.

- Дегенеративно-дистрофическим. Наступает в результате деструктивных вертеброгенных патологий.

- Компрессионным. Появляется на фоне компрессионного перелома.

- Постуральным. Причиной становятся растянутые связки позвоночного столба. Как правило, развивается у женщин до тридцати лет.

- Послеоперационным. Возникает вследствие неудачно проведенной операции, а также при игнорировании врачебных рекомендаций в период реабилитации.

- Сенильным. Является результатом возрастных изменений в организме.

Заболевание протекает в четыре стадии. На первых двух из них можно обойтись без операции.

Характерные признаки

Шейный кифоз сопровождается большим количеством симптомов, однако на начальных этапах развития заболевание сложно диагностировать. Объясняется это тем, что данная разновидность искривления не сопровождается специфической симптоматикой. Обычно кифоз обнаруживается лишь тогда, когда появляются визуальные изменения.

Заметить неестественный изгиб в шейном отделе просто невозможно. Смотря на человека, в глаза бросается округлый позвоночник. При этом голова и плечи немного опущены вперед. При попытке повернуть голову возникает сильный хруст.

Из-за поражения вестибулярного аппарата появляются проблемы с координацией. Кифоз затрагивает структуры тройничного нерва, из-за чего кожа лица становится менее чувствительной. Потеря памяти, частые обмороки, скачки давления – это далеко не все, с чем приходится сталкиваться больным с кифозом.

На заметку! Симптомы могут отсутствовать на протяжении нескольких лет после начала развития заболевания.

Признаки шейного кифоза условно делят на следующие категории:

- экстравертебральные;

- вертебральные;

- компрессионная миелопатия;

- миофасциальные.

Экстравертебральные

Пациентов беспокоят боли в затылочной части головы, которые являются следствием нарушения микроциркуляции крови, а также неестественного положения головы. Шейный кифоз сопровождается хронической гипоксией мозга, то есть недостаточным поступлением кислорода. Это провоцирует появление тошноты. Также в результате спазма кровеносных сосудов может повышаться артериальное давление. Это еще одна причина приступов тошноты. У пациентов нарушается координация движений, появляется головокружение.

Если обратить внимание на особенности анатомического строения шейного отдела позвоночника, то видно, что он плавно переходит в основание головного мозга. В этом месте сосредоточены жизненно важные центры человеческого организма. Вот почему на фоне шейного кифоза у пациентов могут возникать серьезные нарушения зрения и слуха.

Появляются резкие боли, похожие на разряд тока

Вертебральные

Двигательная активность при кифозе шейного отдела резко ограничена. При попытке резко повернуть голову в сторону или запрокинуть назад, возникает сильная боль и головокружение. В некоторых случаях пациенты даже теряют равновесие, а перед глазами появляются зрительное образы в виде плавающих мушек.

Компрессионная миелопатия

Кифоз шейного отдела неизбежно приводит к нарушениям со стороны центральной нервной системы. Пережатие позвоночной артерии приводит к появлению целого ряда симптомов:

- пораженный отдел спины немеет и теряет чувствительность;

- мышцы атрофируются;

- кожа рук становится холодной и бледной;

- мышцы судорожно сокращаются;

- уменьшается защитная реакция на боль и изменение температуры;

- руки начинают дрожать;

- при поражении лицевого нерва развивается парез мышц лица.

Миофасциальные

Мышцы в месте искривления постоянно находятся в напряженном состоянии. Из-за этого болевой синдром приобретает постоянный характер. При пальпации поражённого места прощупываются уплотненные структуры мягких тканей. Шейные мышцы находятся в состоянии гипертонуса. Это влияет и на общее самочувствие. У пациентов появляется слабость и хроническая усталость.

Диагностика

Диагностика кифоза назначается со сбора информации о пациенте и истории болезни. Далее специалист проводит визуальный осмотр и пальпирует пораженный участок позвоночного столба.

Детальное изучение изменений позвоночного столба позволяет поставить точный диагноз. С этой целью проводится рентгенография в боковой проекции. МРТ позволяет установить угол кривизны позвоночника и изменения структуры хрящевой ткани. Если же магнитно-резонансную томографию провести невозможно, назначается миелография с контрастированием. Для исключения опухолевых процессов проводится ультразвуковая диагностика. Ангиография позволяет выявить компрессию позвоночной артерии.

Читайте также:

Лечебная тактика

Мгновенно вылечить шейный кифоз не удастся! Курс лечения в некоторых случаях может составлять не один месяц. Бороться с заболеванием нужно комплексно, задействуя сразу несколько методик.

Консервативное лечение кифоза шейного отдела включает в себя следующее:

- массажные процедуры, включая мануальную терапию;

- ЛФК;

- ношение ортопедических изделий;

- физиотерапия;

- симптоматическая медикаментозная терапия;

- санаторно-курортное лечение.

Упражнения

Лечебная физкультура поможет избавиться от болевых ощущений и привести мышцы в тонус. ЛФК даже улучшают микроциркуляцию крови в организме.

Нагрузка во время занятий определяется врачом индивидуально для каждого пациента. Это зависит от степени тяжести кифоза и общих показателей здоровья.

ЛФК не дает быстрых результатов. Для заметного эффекта нужен длительный ежедневный курс лечения

Для лечения кифоза упражнения необходимо делать каждый день. Перед тем, как делать основной комплекс, следует размяться. Это облегчит выполнение упражнений, а также предотвратит повреждение мышц и связок.

Лечебная гимнастика при кифозе должна включать в себя статические и динамические упражнения. В комплексе они помогают восстановить физиологический изгиб позвоночника и позитивно воздействуют на мышечный тонус.

Врачи назначают четыре основных категории упражнений при кифозе шейного отдела:

- Легкие. Направлена на расслабление мышц.

- Дозированные. Устраняют сопротивляемость.

- Силовые. Необходимы для укрепления мышечной структуры и возобновления правильной циркуляции крови.

- Пассивные. Нагружают организм лишь в незначительной степени.

ЛФК для шейного отдела выполняется вместе с гимнастической палкой. Рассмотрим эффективный комплекс упражнений:

- Разомнитесь при помощи дыхательного упражнения. Встаньте прямо, стопы соедините вместе. На вдохе поднимите руки и запрокиньте голову немного назад. На выдохе плавно займите начальную позицию.

- Сделайте приседания, удерживая палку.

- Встаньте ровно, разместив руки вместе с палкой за спиной. Затем повторите первое дыхательное упражнение. Не забывайте, что палку бросать нельзя. Не нужно запредельно высоко пытаться поднимать руки.

- Опуститесь на колени, руки согните в локтях, ладонями обопритесь о пол. Отведите плечи назад, а голову немного приподнимите. В таком положении проползите расстояние, равное тридцати шагам.

- Лягте на спину, упираясь локтями. На вдохе приподнимите грудь и подайтесь ею вперед. Выдыхая, вернитесь в начальное положение.

- Перевернитесь и лягте на живот. Палку разместите на уровне лопаток. На вдохе прогнитесь назад. Постарайтесь головой достать до палки, насколько это возможно. Далее выдыхайте и возвращайтесь в начальную позу.

- Повернитесь снова на спину. Разместите гимнастическую палку над головой. Разведите ноги, а руками тянитесь вперед, удерживая инвентарь.

Однако стоит помнить, что занятия лечебной физкультурой могут серьезно навредить. Нельзя выполнять упражнения в следующих случаях:

- психические нарушения;

- инфекционные патологии;

- скачки артериального давления;

- высокая температура тела;

- сердечно-сосудистые патологии.

Если во время занятий у вас возникли боли в спине, прекратите тренировку. Также не стоит продолжать лечебную физкультуру, если болезнь прогрессирует.

Вытяжение

Суть вытяжения, независимо от его вида, заключается в оказании кратковременных или продолжительных усилий, направленных на уменьшение мышечного спазма. Тракция позволяет поставить позвонки на свое место. В итоге позвоночный столб удлиняется. За один сеанс добиться существенных результатов, конечно же, не удастся. Потребуется до двадцати процедур.

Только лишь грамотное вытяжение позвоночника позволит достичь отличных результатов, иначе возможны серьезные осложнения. Поэтому такую процедуру лучше всего доверить специалисту и не заниматься самолечением

Тракция может быть выполнена сухим или подводным методом. Для начала поговорим о первой разновидности. Сухое вытяжение бывает горизонтальным и вертикальным. Позвоночник может быть растянут при помощи собственного веса. Также применяются дополнительные грузы.

Сухая вытяжка проводится на специальных столах или кушетках. Оборудование помогает равномерно растянуть все отделы позвоночника. На поверхности кушетки расположены гладкие ребра, которые в точности повторяют форму хребта. Во время сеанса они начинают раздвигаться в стороны. Как правило, процедура не доставляет никакого дискомфорта. Ребра, которыми оснащены столы, оказывают щадящий массаж. Это расслабляет мышцы и подготавливает их к предстоящей тракции.

Сухая вытяжка позвоночника противопоказана в следующих случаях:

- воспалительные процессы;

- онкологические новообразования;

- остеопороз;

- камни в почках;

- эпилепсия;

- неустойчивость позвонков;

- нарушение спинномозгового кровообращения.

Все большую популярность стала набирать подводная вытяжка. Она отличается простотой и высокой эффективностью. Тракция в этом случае проводится под действием теплой воды. Подводная вытяжка расслабляет спазмированные мышцы шеи, восстанавливает кровообращение и увеличивает пространство между позвонками.

Во время процедуры пациента фиксируют к специальной стойке и погружают в бассейн или ванну. Затем ремни натягиваются, благодаря чему и создается тракция.

Процедура противопоказана при ожирении, сердечной недостаточности, травмах позвоночника, синдроме конского хвоста. Тракция назначается строго врачом.

Ортопедические изделия

В этой статье поговорим о воротнике Шанса. Изделие поддерживает шею, улучшает кровоток и разгружает мышцы. Оно предотвращает наклоны и вращательные движение пораженного участка позвоночника. Бандаж обеспечивает спокойное состояние шее.

Важно правильно подобрать размер корсета, в противном случае он не будет полноценно функционировать и может даже привести к тошноте, рвоте и потере сознания.

Неправильно подобранный бандаж будет вызывать головные боли и головокружение

Врачи не рекомендуют постоянно носить ортопедическое изделие. Это может привести к атрофии мышц. Достаточно двух-трех часов в день. Приобретать бандаж следует в аптеке или специализированном магазине. Недопустимо засыпать в воротнике.

Мануальная терапия

Процедура предполагает оказание лечебного действия с помощью воздействия только рук специалиста. Она помогает устранить биомеханические нарушения позвоночника, вызывающие боль и ограничение двигательной активности. Специалист высвобождает заблокированный сустав, «вправляя» его на место. Это снимает компрессию с кровеносных сосудов и нервных окончаний, вызывая облегчение.

Одного сеанса мануальной терапии будет недостаточно. Понадобится около десяти процедур. Без точного диагноза проводить сеанс недопустимо. Перед назначением процедуры специалист должен убедиться в отсутствии противопоказаний. Мануальная терапия запрещена в следующих случаях:

- период беременности;

- опухоли;

- воспалительные и инфекционные процессы;

- артериальная гипертензия;

- гипертермия (высокая температура).

Мануальный терапевт всегда начинает с мягких методов воздействия, постепенно переходя на более жесткие манипуляции, во время которых воздействие оказывается на кости и хрящи. Сеанс сопровождается шумным хрустом, который обычно пугает пациентов.

Шейный отдел – это самая деликатная часть позвоночного столба, поэтому мануальное воздействие следует доверить только опытному врачу. В этой зоне позвонки более мелкие, чем в других отделах. Поражение кровеносных сосудов и не?