Зубовидный отросток позвоночника его лечение

Немногие знают, где находится зубовидный отросток.

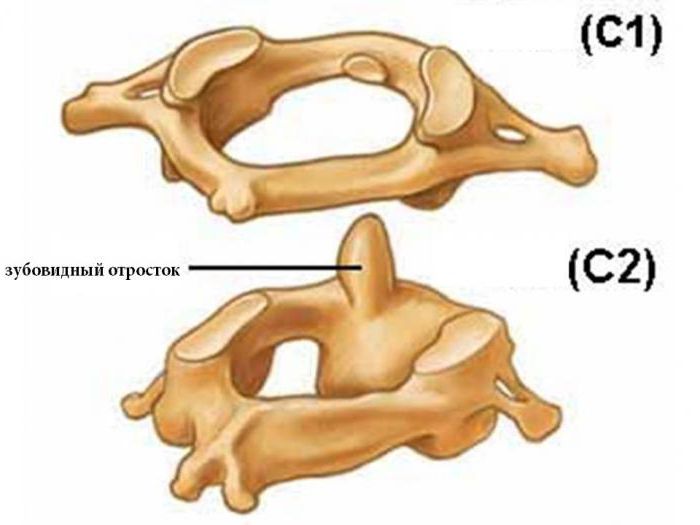

У большинства позвонков имеется по семь отростков: остистый, четыре суставных и два поперечных. Но в шейном отделе позвоночника находится позвонок с особым строением. У него на один отросток больше, чем у всех остальных. Это второй шейный позвонок. Его восьмой отросток направлен вверх.

Анатомическое расположение

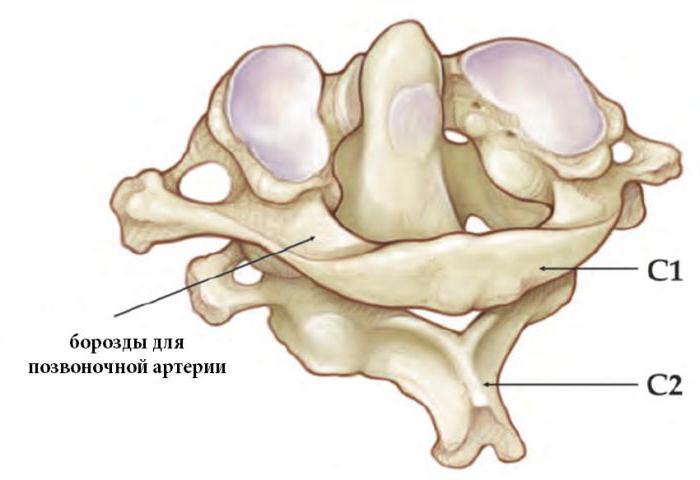

Зубовидный отросток сочленен с первым шейным позвонком, называющимся «атлантом», потому что он держит на себе основание черепа. Между этими позвонками имеется подвижное сочленение. Его медицинское название — атланто-аксиальное. Образно выражаясь, кольцо первого шейного позвонка надето на зубовидный отросток его нижнего соседа. Именно поэтому шея человека такая подвижная. Практически 70 процентов объема всех поворотов головы происходит в этом сочленении. А зубовидный отросток — это точка вращения нашей шеи.

Чем обусловлено возникновение?

Возникновение зубовидного отростка обусловлено эволюционными причинами, ведь человеку (как и ряду других позвоночных) для выживания необходим был быстрый и полный обзор пространства вокруг себя. Однако атланто-аксиальное сочленение является очень уязвимым. Где присутствует большая степень подвижности — там есть и риск патологических смещений, переломов, гипермобильности. Данный сустав окружен крепким связочным аппаратом, обеспечивающим укрепление зубовидного отростка позвонка при совершении физиологически нормальных движений. Но длительное или резкое давление, превышающее нормальное, может привести к нарушению его целостности.

Чем чреваты проблемы со вторым шейным позвонком?

При переломах второго шейного позвонка, если не произошло смещения отростка, симптомы данной патологии неочевидны, а иногда и вовсе отсутствуют. Примерно половина данных переломов проходит незамеченными в остром периоде, и почти треть диагностируется лишь спустя два-три месяца, а иногда проходят и годы, прежде чем данный перелом у пациента будет установлен. Медики утверждают, что даже рентгенография верхнего шейного отдела позвоночника весьма проблематична, так как на первый и второй позвонки наслаиваются изображения других костных структур.

Однако это весьма значительная травма, при которой часто происходит смещение зубовидного отростка и атланта вместе с черепом по направлению к позвоночному каналу. А это приводит к нарастающим проблемам с двигательной активностью, к формированию у пациента краниоспинального синдрома, порой с летальным исходом.

При асимметрии зубовидного отростка С2 очень часто у пациентов бывают головные боли, которые могут длиться долгое время.

Статистика

Около 20 процентов переломов зубовидного отростка осложняются повреждением целостности спинного мозга, и примерно семь процентов приводят к наихудшему исходу — смерти пациента. При этом около 8-15 процентов всех переломов шейного отдела относятся именно к этому типу. Группы риска — это дети до восьми лет и пожилые люди старше семидесяти.

Повреждения зубовидного отростка настолько серьезны по своим последствиям, что медики рассматривают всех пациентов с подозрением на оные в качестве тех, у кого перелом уже установлен. То есть им иммобилизируют шейный отдел и в нейтральном положении доставляют в вертебрологический центр скорой помощи (либо другое медучреждение, где есть нейрохирургический или травматологический отдел).

Типы переломов

Благодаря компьютерной томографии сегодня у медиков есть возможность точно определить, к какому из нижеперечисленных типов можно отнести перелом зубовидного отростка позвонка:

- Первый тип — в этом случае происходит косой перелом верхушки зубного отростка в месте прикрепления к нему крыловидной связки. Он считается очень редким.

- Второй тип — при нем линия излома пересекает самую узкую часть «зуба», т. е. место сочленения зубного отростка и позвонка. При этом теряется стабильность сочленения аксиса и атланта. А оскольчатые переломы данного типа значительно осложняют процесс лечения.

- Третий тип. Здесь линия перелома проходит по самому позвонку, начинаясь от основания зубного отростка. Стабильность сочленения здесь тоже нарушена.

Клиническая картина переломов второго шейного позвонка

При данных переломах клиническая картина очень широка: от незначительной боли при поворотах головы и до моментального летального исхода. Если произошел перелом без или с незначительным смещением, то пациент может испытывать незначительную боль в верхнем отделе шеи, которая немного возрастает при поворотах головы. Так бывает и при асимметрии зубовидного отростка.

Также могут присутствовать быстро пропадающие болевые ощущения при глотании, подвижность шеи может быть несколько ограничена. Боль может возникать и при широком открывании челюстей. Кроме того, все эти ощущения могут быстро пройти, и пациент начинает вести себя как обычно. Но медики предупреждают, что кажущееся благополучие при этом переломе опасно для жизни. Достаточно неосторожного шага, внезапного толчка и т. д. — и произойдет вторичное смещение сломанного зубного отростка, смещение верхнего шейного позвонка и сдавливание спинного мозга. И тогда уже симптоматика будет остро выраженной, вплоть до потери сознания.

Если произошло значительное смещение зубного отростка по второму типу, то возможны симптомы сдавленного спинного либо продолговатого мозга, передавленных позвоночных артерий. Это может быть тетрапарез, слабость либо онемение конечностей, расстройство чувствительности, нарушение функций тазовых или дыхательных органов. К ним могут присоединиться такие симптомы, как нарушенная речь, расстройство глотательных движений, затрудненность открывания рта и нарушения вкусовых ощущений. К тяжелым симптомам, характерным для повреждения спинного мозга, относятся нарушение дыхания или развитие крестообразного паралича.

Что характерно?

Для подобных переломов зубовидного отростка (фото представлено ниже) характерны так называемые поздние спинномозговые расстройства, развивающиеся вследствие сдавливания спинного мозга задней частью верхнего шейного позвонка при продолжающемся смещении зубовидного отростка в результате вторичных его сдвигов.

При переломе зубовидного отростка без его смещения отсроченная клиническая картина (когда не последовало вовремя установленного диагноза вследствие того, что пациент не обратился к врачу) может заключаться в ноющих болях в затылке либо верхней части шеи. Эти боли развиваются при движении и затихают в покое. Затрудненность движения шеей, головокружения, онемение лица. Больной разворачивается всем корпусом, чтобы посмотреть по сторонам.

Но так может проявляться и подвывих зубовидного отростка.

Диагностика перелома

Диагностика всех повреждений, локализующихся в верхнешейном отделе, проводится по строгой схеме. Если нет возможности провести немедленную компьютерную томографию шейного отдела позвоночника, пациента направляют на рентгенограмму данной области в боковой проекции через открытый рот. Также это исследование могут провести в положении сгибания либо разгибания шеи. Так как движения шеей при подозрении на подобный перелом являются потенциально опасными для пациента, эти исследования необходимо проводить под наблюдением врача и не превышать пределы, в которых больной имеет возможность согнуть либо разогнуть шею.

Актуально проведение рентгенограммы в согнутом и разогнутом положении в особенности для застарелых переломов, так как при прямом положении шеи соотношение позвонков на снимках, скорее всего, будет нормальным.

Если, несмотря на данные манипуляции, диагностика затруднена, медики прибегают к фронтальной и сагиттальной зонографии или аксиальной компьютерной томографии. Это особые исследования, помогающие повысить точность изображений, необходимых для диагностики участков позвоночника.

Лечение перелома

В остром периоде децентрации зубовидного отростка в верхней части шейного отдела позвоночника зачастую включают в себя иммобилизацию, т. е. обездвиживание шеи пациента. Картина лечения зависит от типа травмы. В целом надо помнить, что очень опасными здесь являются манипуляции, подразумевающие наклон головы пациента вперед, так как это может привести к травматизации спинного мозга. В целом лечение подразумевает устранение смещения позвонков и стабилизацию сочленения.

Так, при травме, произошедшей вследствие ныряния вниз головой или падения на голову тяжелого предмета, накладывается гипсовая повязка, которую больной носит около шести месяцев. Сращение происходит медленно. Также пациенту назначается терапия аппаратом «Гало» в течение трех-четырех месяцев.

Также при переломах зубовидного отростка без смещения используется вытяжение на петле Глиссона в течение одного или полутора месяцев, после чего накладывается торакокраниальный гипсовый корсет, который необходимо носить от 4 до 6 месяцев.

При травматическом спондилолистезе второго шейного позвонка, который называется переломом палача, используется скелетное вытяжение в положении экстензии (т. е. вытяжении позвоночника) в течение трех недель, после чего пациенту делается торакокраниальный гипсовый корсет на три месяца. Здесь также используется аппарат «Гало» периодом до четырех месяцев.

Профилактика травм шеи

Избежать переломов верхних шейных позвонков помогут общие рекомендации, которые подойдут в целом для предупреждения травм шеи. Прежде всего это выполнение требований и правил техники безопасности. Также, отдыхая на природе, ни в коем случае нельзя вниз головой нырять в водоемы, а также купаться в нетрезвом состоянии.

Часто переломы двух верхних позвонков случаются при ДТП, поэтому профилактикой в данном случае будет четкое соблюдение правил дорожного движения, проверка автомобиля на предмет технической исправности, наличие подушек безопасности и т. д.

Доврачебная помощь при подозрении на перелом второго шейного позвонка

К сожалению, данный вид травмы происходит всегда внезапно. Как мы уже упоминали, такой перелом может остаться незамеченным, а может и сразу проявиться в самом серьезном виде. Это может быть ДТП, несчастный случай при отдыхе на природе, ушиб головой при падении пожилого человека. Часто пострадавшему требуется доврачебная помощь, чтобы оказаться в безопасном положении и дождаться приезда скорой помощи.

Виды несчастных случаев

В целом все несчастные случаи с повреждениями шеи могут подразделяться на ранения, травмирование межпозвоночных дисков, переломовывихи, вывихи, растяжения и ушибы. Но главный момент заключается в том, что все травмы шеи чрезвычайно опасны, поэтому до приезда врача нельзя допускать движений шеи, так как при наличии переломов позвонков может травмироваться спинной мозг.

Естественно, окружающие не могут установить характер травмы пострадавшего. Поэтому действовать надо согласно строгим правилам доврачебной помощи для этих случаев. Необходимо срочно вызвать скорую помощь — больной должен в срочном порядке быть доставлен в больницу для диагностики и лечения.

При любых травмах шейного отдела позвоночника первым делом нужно обеспечить покой с помощью обездвиживания шейного отдела. Если опасности для пострадавшего нет и он находится в горизонтальном положении, то лучше не двигать его и даже пресекать его попытки подняться. При наличии открытых ран шейного отдела их нужно промыть и наложить асептическую повязку, если есть такая возможность (например, аптечка в машине).

Что еще относят к доврачебной помощи?

Также к доврачебной помощи при травмах зубовидного отростка относится срочная профилактика столбняка и введение препаратов, снижающих симптомы шокового состояния пострадавшего. После приезда скорой помощи бригада медиков обследует и транспортирует больного в положении лежа на ровном щите. На шейный отдел будет наложена специальная шина или же сотрудники скорой помощи проведут шинирование от области темени к каждому из плечей пациента. Любые передвижения тела пострадавшего в этом случае производятся максимально осторожно, чтобы не допустить возможного травмирования спинного мозга. Такой пациент будет госпитализирован и обследован в самом срочном порядке.

Источник

В завершение вводной части этого цикла статей, посвященных йогатерапии позвоночника, мы осуществим анатомический обзор позвоночного столба, остановившись подробнее на его шейном отделе.

Как было рассмотрено выше, структурным компонентом скелета позвоночника является позвонок, в свою очередь состоящий из тела, дужки и крепящихся к ней отростков. При этом в разных отделах позвоночника позвонки имеют существенные различия в строении.

Тела позвонков меняются от шейного к поясничному отделу, становясь массивнее и толще. Шея человека несёт только вес головы — около 6 килограмм, и тела позвонков шейного отдела рассчитаны именно на это; поэтому они довольно тонкие и невысокие, а первый шейный позвонок почти не имеет тела и представляет собой подобие кольца.

Грудной отдел позвоночника уже несёт на себе вес головы, шеи, плечевого пояса и рук, поэтому тела грудных позвонков гораздо массивнее и толще. Самая же большая нагрузка ложится на поясничный отдел, и там тела позвонков имеют максимальную высоту.

Таким образом, высота тел позвонков минимальна в шейном и максимальна в поясничном отделе.

Остистые отростки (которые отходят от дужек позвонков и направлены назад) в шейном отделе направляются почти горизонтально, чем обеспечивается значительная свобода движений – шейный отдел способен глубоко сгибаться и разгибаться.

В грудном отделе остистые отростки гораздо сильнее направлены вниз и накладываются друг на друга, словно черепица – и вследствие этого подвижность грудного отдела по сравнению с шейным гораздо меньше. Это имеет свой смысл, так как грудной отдел позвоночника является элементом скелета грудной клетки, а для выполнения защитной функции её каркас должен иметь ограниченную подвижность.

В поясничном отделе остистые отростки опять направляются назад, более вертикально, и позвоночник здесь снова становится более подвижным, увеличивая свою способность к сгибанию и разгибанию.

Пожалуй, по сравнению с другими отделами позвоночника самые яркие особенности строения имеет шейный.

Как уже говорилось выше, большинство позвонков имеют по 7 отростков – остистый, два поперечных и четыре суставных. В шейном отделе есть позвонок, который, в отличие от других, имеет на один отросток больше. Второй позвонок шейного отдела имеет восьмой, зубовидный отросток, который отходит от тела, направляясь вверх. За это второй шейный позвонок получил название аксис (axis — ось).

Зубовидный отросток 2-ого шейного позвонка

С зубовидным отростком второго позвонка сочленяется первый шейный позвонок. Он назван атлантом за то, что сочленяясь с затылочной костью, «держит» на себе всю голову.

Первый и второй шейные позвонки образуют подвижное сочленение, называемое атланто-аксиальным. В этом суставе «кольцо» первого позвонка словно «надето» на зубовидный отросток второго. Благодаря этому шейный отдел получает возможность высокоамплитудной ротации; около 70 % всего объёма поворотов головы происходит в атланто-аксиальном сочленении. При этом зубовидный отросток работает как точка вращения для данного сустава (Kapandji, 2007).

Атланто-аксиальное сочленение

Появление анатомических структур, обеспечивающих столь объёмную ротацию головы и шеи, было эволюционно необходимо для быстрого и полного обзора.

Атланто-аксиальное сочленение, столь необходимое для амплитудного вращения головы, является при этом весьма уязвимым сегментом позвоночного столба. Там, где имеется высокая степень подвижности, всегда есть высокий риск гипермобильности, патологических смещений и связанных с этим проблем. Разумеется, Природа позаботилась о том, чтобы сделать атланто-аксиальное сочленение максимально стабильным — данный сустав укреплён мощным связочным аппаратом, который обеспечивает сохранение положения зубовидного отростка относительно атланта при выполнении всех необходимых движений. Однако следует помнить, что весь шейный отдел в целом и атланто-аксиальное соединение в частности предназначены для того, чтобы нести на себе вес головы. Конечно же, у данного сустава есть немалый запас прочности, но все же он не рассчитан на длительные воздействия давлением, во много раз превышающим обычное.

Так, при выполнении Сиршасаны степень воздействия на атланто-аксиальное сочленение и на межпозвоночные диски может в несколько раз превышать нормальные, физиологические показатели – в зависимости от выполняемого варианта асаны. Наиболее опасным и потенциально травматичным вариантом является Нираламба Сиршасана, в которой на шейный отдел позвоночника ложится вес всего тела – то есть, если принять средний вес головы за 6 килограмм, то при скромной массе тела в 65 кг нагрузка на шею, её суставы и межпозвоночные диски превысит обычную в 10 раз.

При выполнении варианта Саламба Сиршасаны, в котором вес тела равномерно распределяется между локтями и головой, на шейный отдел будет приходиться нагрузка около 20 килограмм, то есть более чем в три раза превышающая обычную.

И лишь тот вариант Саламба Сиршасаны, в котором вся масса тела приходится на руки, голова при этом свободно висит, а шея полностью освобождена от нагрузки, является полностью безопасным для шейного отдела позвоночника. Аналогичным безопасным вариантом будет Сиршасана у стены с опорой надплечий на кирпичи.

Выполнение потенциально опасных вариантов Сиршасаны неизбежно приводит к многократному увеличению нагрузки на межпозвонковые суставы, сдавливанию межпозвоночных дисков и смещению суставных поверхностей атланто-аксиального сочленения. Запас прочности в перечисленных структурах у разных людей может быть разным, и печальные последствия некорректной практики могут проявляться либо сразу, либо спустя годы. Но вероятность постепенного разбалтывания атланто-аксиального и межпозвонковых суставов, смещения позвонков относительно друг друга, а также повреждения фиброзных колец межпозвоночных дисков с последующим формированием грыжи становится тем выше, чем чаще и продолжительнее будут подобные воздействия на шейный отдел позвоночника.

Весь позвоночник выполняет защитную функцию – в нем, как в костяном футляре, заключен спинной мозг. Шейный отдел позвоночника, кроме спинного мозга, выполняет защиную функцию по отношению к крупным артериальным стволам, питающим головной мозг.

В поперечных отростках шейных позвонков есть отверстия, которые, располагаясь друг над другом, образуют два канала. В каналах залегают позвоночные артерии. Позвоночные артерии – две из четырех артерий, кровоснабжающих головной мозг. Помимо позвоночных, в полость черепа направляются также внутренние сонные артерии, залегающие в мягких тканях шеи.

Отверстия в поперечных отростках 4-ого шейного позвонка

Таким образом, артериальное кровоснабжение головного мозга осуществляют четыре артерии: две позвоночные, проходящие в костных каналах, образованных отверстиями поперечных отростков, и две внутренние сонные, располагающиеся в мягких тканях. В результате имеются две, дублирующие и страхующие друг друга структуры – позвоночные артерии скрыты в костных каналах, и при пережатии шеи кровоток в них с высокой вероятностью будет сохраняться. С другой стороны, при патологии шейного отдела (грыжах, смещениях позвонков, аномальных костных разрастаниях) позвоночные артерии могут сдавливаться и смещаться, кровоток в них при этом будет страдать, и внутренние сонные артерии в этом случае выступят страхующей системой кровоснабжения мозга.

Позвоночная артерия в канале поперечных отростков

Войдя в полость черепа, позвоночные и внутренние сонные артерии объединяются в замкнутую кольцевую систему, лежащую в основании мозга – Веллизиев круг, по которому артериальная кровь равномерно распределяется во все отделы головного мозга. Благодаря существованию Веллизиева круга все крупные артериальные стволы мозга сообщаются между собой, и нарушения кровотока по позвоночным либо внутренним сонным артериям может в значительной степени компенсироваться. Однако полностью замкнутый Веллизиев круг встречается лишь в 30-50% случаев. Поэтому проблемы в шейном отделе позвоночника, приводящие к нарушению кровотока в позвоночных артериях, в свою очередь часто приводят к характерным симптомам нарушений кровоснабжения мозга: головокружениям, головным болям, умственной утомляемости и нарушениям концентрации внимания.

Веллизиев круг

В каналах позвоночных артерий располагаются также и вены, по которым осуществляется отток крови из полости черепа. В данном случае строение венозных сосудов весьма вариабельно: здесь может наблюдаться как единый венозный ствол, соотвествующий позвоночной артерии, так и мелкая разветвленная венозная сеть, проходящая в полости канала. При той или иной патологии шейного отдела кровоток по венозным сосудам страдает еще раньше, чем по артериальным, так как в венах давление ниже и вены гораздо легче сдавливаются. Сдавление позвоночных вен межпозвоночной грыжей или вследствие смещения позвонков приводит к нарушению венозного оттока из полости черепа, застою крови в сосудистой системе мозга и рефлекторному снижению артериального притока. Всё это также ведёт к описанным выше явлениям нарушений кровоснабжения мозга.

Среди практиков хатха-йоги бытует мнение, что разнообразные манипуляции с шейным отделом могут влиять на кровоток в артериальных и венозных сосудах шеи, а следовательно, и на процессы кровоснабжения головного мозга. Зачастую это мнение приходится слышать относительно крайних положений шеи – таких, как джаландхара-бандха и сету-бандха.

Надо сказать, что в норме кровоснабжение головного мозга при различных положениях шеи (например, в положениях глубокого сгибания и разгибания) не должно кардинально меняться. Анатомические взаимоотношения шейного отдела позвоночника и сосудистой системы таковы, что при любых (анатомически нормальных и нетравматичных) движениях и положениях головы кровоток в сосудах шеи остаётся в рамках нормальных, физиологических значений.

Поэтому при здоровом шейном отделе такие техники, как джаландхара- и сету-бандха чаще всего не оказывают существенного влияния на мозговое кровообращение. Они могут его ухудшать, если в шейном отделе уже имеются те или иные проблемы (например, смещения позвонков или грыжи).

При патологии шейного отдела, сопровождающейся нарушениями кровотока по артериальным или венозным сосудам, следует строить практику йогатерапии, ориентированную на устранение имеющихся проблем; здесь важное значение будут иметь мягкие неповреждающие вьяямы, укрепление мышечного корсета шеи и тракции. Важнейшее значение имеет исключение потенциально опасных и повреждающих техник – таких, как сиршасана или предельно амплитудных положений головы (например, джаладхара-бандха и асаны, в которых она выполняется).

Источник