Через поперечное отверстие шейного отдела позвоночника проходят

Хирургическая анатомия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника

Для проведения хирургических вмешательств на позвоночнике крайне важным условием является доскональное знание анатомии и биомеханики. Шейный отдел позвоночника — это часть осевого скелета шеи. Особенности строения шейных позвонков, лежащих ниже осевого позвонка, а именно — позвонков С3-С7, уникальны и играют важную роль как в физиологии и патофизиологии данной анатомической области, так и в осуществлении доступа при хирургическом лечении. В этой статье описаны основные детали анатомии и биомеханики этой важной части шейного отдела позвоночника.

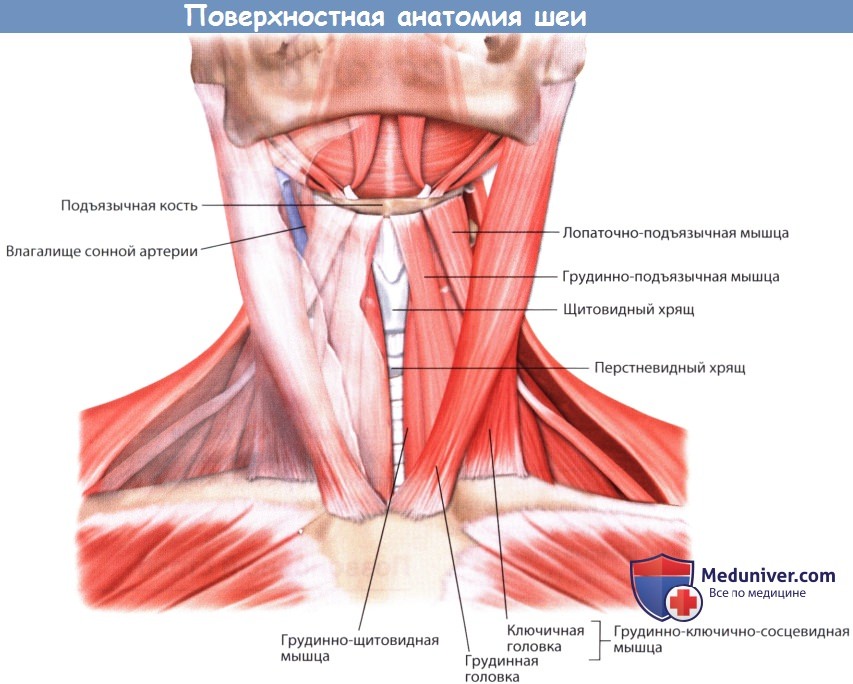

а) Анатомия поверхностных структур шейного отдела позвоночника среднего и нижнего сегментов. Осмотр и пальпация поверхности шеи позволяют получить большой объем информации. Знание анатомии поверхностных структур помогает хирургу при выборе места разреза кожи, от расположения которого зависит возможность доступа к тем или иным позвонкам.

Верхней границей шеи являются нижняя челюсть и сосцевидный отросток, нижней границей — ключицы и рукоятка грудины. Стоит отметить, что обычно выше уровня рукоятки грудины лежат и позвонки Т1 и Т2 из-за наклона первого ребра в передненижнем направлении.

На передней поверхности шеи располагается множество пальпируемых структур, помогающих ориентироваться в уровнях позвонков. Подъязычная кость расположена на уровне позвонка С3, щитовидный хрящ — на уровне позвонка С4, а перстневидный хрящ — на уровне позвонка С6. Также на уровне позвонка С6 расположен сонный бугорок, или бугорок Шассеньяка (Chassaignac), представляющий собой передний бугорок поперечного отростка позвонка С6, который отделяет сонную артерию от позвоночной артерии. В клиническом аспекте, к сонному бугорку может быть прижата сонная артерия при таких состояниях, как наджелудочковая тахикардия.

На задней поверхности шеи определяется хорошо выраженный выступ, соответствующий пальпируемому остистому отростку позвонка С7 или, в редких случаях, позвонков С6 или Т1.

Поверхностная анатомия шеи.

Грудинно-ключично-сосцевидная мышца, подъязычная кость, щитовидный хрящ и перстневидный хрящ легко определяются при визуальном осмотре кожных покровов и поверхностной пальпации.

Подъязычная кость примерно соответствует уровню позвонка С3, щитовидный хрящ—уровню позвонка С4, а перстневидный хрящ — уровню позвонка С6.

Влагалище сонной артерии расположено медиальнее и глубже грудинно-ключично-сосцевидной мышцы.

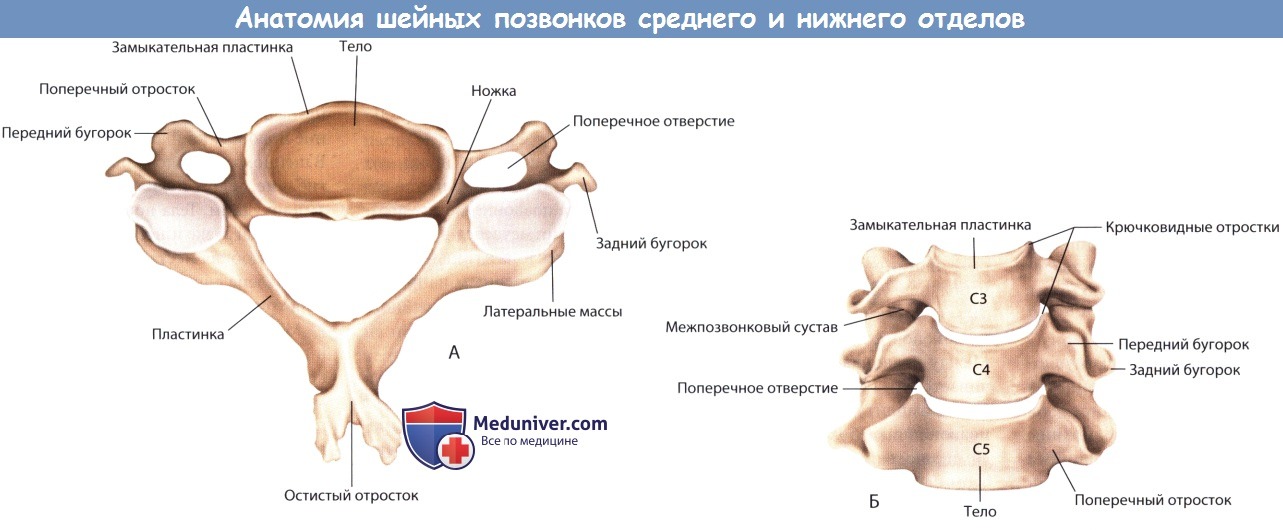

б) Позвоночный столб. В норме, каждый из пяти шейных позвонков, лежащих ниже осевого позвонка, состоит из тела, ножек дуги, латеральных масс, пластинки дуги и остистого отростка. Позвонки являются подвижными структурами, соединенными между собой спереди межпозвонковым диском, формирующим передний сустав, а сзади — посредством парных суставных отростков.

Главной задачей шейных позвонков, лежащих ниже осевого позвонка, как и позвоночного столба в целом, является противостояние сжимающей силе; сжимающая сила возрастает в нисходящем направлении. Нормальным является изгиб шейного отдела позвоночника в виде неглубокого лордоза с кривизной 16-25°, который продолжается от зубного отростка до позвонка Т2. Уровни, обеспечивающие максимальную амплитуду сгибания-разгибания — С4-С5 и С5-С6, тогда как наибольшую амплитуду бокового сгибания обеспечивают суставы С2-СЗ, С3-С4 и С4-С5. Наименее подвижным сегментом является уровень С7-Т1.

1. Тело позвонка. Тело позвонка является несущим осевую нагрузку элементом позвоночного столба. В плане строения, высота тела позвонка увеличивается по позвоночнику по направлению вниз, исключая шейный позвонок С6, где отмечается обратная зависимость. Тело позвонка С6 может быть короче тел позвонков С5 или С7.

Тело позвонка имеет цилиндрическую форму, выпуклую поверхность спереди, и дугу позвонка, выступающую сзади. Тонкая наружная оболочка, представленная плотной кортикальной пластинкой, окружает пористое губчатое вещество, содержащее костный мозг; таково строение тела позвонка. Кортикальная пластинка состоит из вертикальных перегородок, что усиливает способность противостоять сжимающей силе. Внутреннее губчатое вещество кости построено из костных балок, схожих со столбами. Тела позвонков шире в поперечном, чем в передне-заднем направлении, а их размеры увеличиваются по уровням в нисходящем направлении. Обычно ширина составляет 17-20 мм.

2. Замыкательные пластинки. Замыкательная пластинка тела позвонка — это утолщение кортикальной костной ткани с вогнутой поверхностью, направленной к фиброзно-хрящевому межпозвонковому диску, и тонкий слой хряща толщиной около 1 мм. Замыкательная пластинка наиболее плотная и крепкая по периферии. Хрящевые замыкательные пластинки покрывают сверху и снизу тонким слоем межпозвонковый диск, и отделяют его от костной части замыкательной пластинки. Решетчатая пластинка, состоящая из кальция, соединяет хрящевую и костную части замыкательной пластинки между собой.

Эта поверхность, похожая на сито, обеспечивает осмотическую диффузию и тем самым позволяет питательным веществам проникать в межпозвонковый диск.

3. Крючковидный отросток. Крючковидный отросток — это парный выступ на верхней стороне тела позвонка, придающий ей вогнутую форму во фронтальной плоскости. Отросток вместе с нижней поверхностью вышележащего позвонка формирует унковертебральный сустав, а иногда перекрывает следующий уровень на треть высоты тела позвонка. Унковертебральные суставы играют роль в ограничении бокового сгибания и улучшают соединение позвонков при осевом вращении и боковом сгибании в шейном отделе позвоночника.

В хирургическом аспекте, унковертебральные суставы служат боковой границей при переднем доступе для удаления тела позвонка или межпозвонкового диска, а также помогают определить срединную линию при передней установке шейных пластин.

4. Поперечный отросток. Поперечные отростки шейных позвонков уникальны, потому что имеют поперечное отверстие на уровнях С1-С6. Позвоночная артерия проходит через эти отверстия, которые сформированы боковой поверхностью ножки дуги позвонка, задней поверхностью переднего бугорка и передней поверхностью заднего бугорка.

Кроме того, по выраженной борозде нервного корешка на верхней поверхности выходит нервный корешок соответствующего уровня. Необходимо помнить, что эта борозда находится позади поперечного отверстия.

5. Невральные отверстия. Через невральные, или межпозвонковые, отверстия выходят шейные нервные корешки. В отличие от атланто-затылочного и атланто-осевого уровней, имеющих неполные отверстия, шейные позвонки, лежащие ниже осевого позвонка, имеют полные отверстия с четырьмя четкими стенками. Ножки дуг позвонков образуют верхнюю и нижнюю стенки. Передняя стенка образована телом позвонка сверху и унковертебральным суставом, покрывающим межпозвонковый диск, снизу. Задняя стенка образована капсулой межпозвонкового сустава. Нервные корешки проходят над соответствующей их уровню ножкой дуги позвонка по борозде нервного корешка на поперечном отростке вблизи межпозвонкового диска и унковертебрального сустава.

В связи с близким расположением, дегенерация унковертебрального или межпозвонкового сустава может приводить к стенозу неврального отверстия и сдавлению нервного корешка.

6. Передний и задний бугорки. Передний бугорок начинается от верхней поверхности тела позвонка и выступает в боковом направлении. Он служит местом прикрепления передней лестничной мышцы, длинной мышцы головы, длинной мышцы шеи и передних межпоперечных мышц. Задний бугорок служит местом прикрепления ременной мышцы шеи, длиннейшей мышцы шеи, средней лестничной мышцы, задней лестничной мышцы, подвздошно-реберной мышцы шеи и мышцы, поднимающей лопатку. Задний бугорок начинается от средней части латеральной массы и выступает в переднемедиальном направлении, приближаясь к переднему бугорку.

7. Ножки дуги позвонка. Ножки дуги позвонка — это заднебоковые выступы на теле позвонка. Они соединяют тело позвонка с латеральными массами. В отличие от грудных и поясничных позвонков, у шейных позвонков, лежащих ниже осевого позвонка, ножки короткие, маленькие и ориентированы в медиальном направлении. Поэтому при установке конструкций часто винты размещают в латеральных массах.

Еще одной отличительной особенностью ножек дуг позвонков данной анатомической области является отхождение ножек от середины тела позвонка между верхней и нижней его частями, что не отмечается в грудном и поясничном отделах. Высота ножек в сагиттальной плоскости возрастает по уровням в нисходящем направлении. Поперечная ширина ножек уменьшается от шейного к среднему грудному отделу позвоночника.

Позвонок среднего или нижнего шейного отдела.

А: Вид сверху. Б: Вид спереди.

8. Позвоночный канал. Задняя вогнутая поверхность тела позвонка формирует переднюю стенку позвоночного канала, имеющего треугольную форму в горизонтальной плоскости. Боковые стенки сформированы медиальной поверхностью ножек, а задняя стенка образована передней стороной пластинки дуги позвонка. В средней и нижней частях шейного отдела позвоночника, передне-задний размер канала уменьшается в нисходящем направлении. На уровне С3 размер составляет примерно 17 мм, тогда как на уровне С7 — около 15 мм.

9. Латеральные массы. Латеральные массы являются цилиндрическими уплощенными короткими структурами, расположенными кзади и латеральнее ножек и фактически представлены межсуставной частью дуги, а также верхним и нижним суставными отростками с поверхностями, образующими межпозвонковые суставы с каждой стороны. Спереди расположен задний поперечный отросток, спереди и медиально расположена ножка, а медиально — пластинка дуги позвонка. На каждом уровне в непосредственной близости проходит нервный корешок. Сагиттальный размер варьируется от 12 до 18 мм.

Латеральные массы могут быть использованы для установки конструкции в связи с малым размером ножек позвонков, лежащих ниже осевого позвонка. Обычно размеры и объем уменьшаются в нисходящем направлении до уровня С7, который является переходным, поскольку здесь латеральные массы заметно тоньше, а ножки шире чем на вышележащих уровнях.

10. Межпозвонковые суставы. Межпозвонковые суставы представляют собой ориентированные во фронтальной плоскости суставы, окруженные тонкой синовиальной оболочкой. К сагиттальной плоскости межпозвонковые суставы расположены примерно под углом 45°. Суставы кровоснабжаются из позвоночной, восходящей глоточной, глубокой шейной, наивысшей межреберной и затылочной артерий; иннервация суставов обеспечена задними ветвями спинномозговых нервов.

Отличие в ориентации межпозвонковых суставов в разных отделах позвоночника — промежуточной ориентации в грудном отделе, в сагиттальной плоскости в поясничном отделе, и во фронтальной плоскости в среднем и нижнем шейных отделах позвоночника — объясняет различную амплитуду движений в этих отделах, поскольку при таком расположении суставы в шейном отделе лишь незначительно ограничивают осевое вращение и движение в любом направлении, за исключением разгибания. В шейном отделе позвоночника возможны сгибание, разгибание, боковой наклон и осевое вращение с большими амплитудами.

Тела позвонков способны противостоять осевой нагрузке и нестабильности при смещении структур. Подобная нестабильность может быть эффективно исправлена с помощью установки задней фиксирующей конструкции, если тела позвонков не повреждены.

Межпозвонковые диски существенно помогают в поддержании осевых нагрузок на позвоночник только при разгибании. Суставные поверхности и капсулы межпозвонковых суставов способны амортизировать примерно пятую часть осевой нагрузки, оказываемой на поясничный отдел позвоночника. На протяжении всего шейного отдела позвоночника общая амплитуда сгибания-разгибания составляет 60-75°, а смещение структур в сагиттальной плоскости на всех уровнях шейного отдела составляет не более 2-3 мм. Это обеспечивается благодаря функции межпозвонковых суставов, дисков и связок; небольшое увеличение амплитуды смещения может оказаться травмирующим.

Боковое сгибание является значимым движением. Между позвонками С2 и С5 на каждом уровне обеспечивается 10-12° амплитуды бокового наклона. На уровне С7-Т1 амплитуда составляет всего 4-8°. Во всех отделах позвоночника, боковое сгибание может сочетаться с другими движениями, например — осевым вращением; при этом осевые отростки нижележащих позвонков поворачиваются в противоположном направлении.

11. Пластинка дуги позвонка и остистый отросток. Пластинка дуги позвонка — это тонкая заднемедиальная структура, которая замыкает заднюю стенку позвоночного канала. Пластинки часто могут перекрывать смежные уровни и продолжаются остистым отростком, который в шейном отделе позвоночника имеет небольшие размеры и раздвоенное окончание.

в) Межпозвоночное пространство:

1. Границы межпозвонкового пространства. Хрящевые замыкательные пластинки, покрывающие тела позвонков, являются верхней и нижней границей межпозвонкового пространства. Передние и задние продольные связки формируют переднюю и заднюю границы соответственно. Крючковидные отростки ограничивают межпозвонковое пространство с боковых сторон.

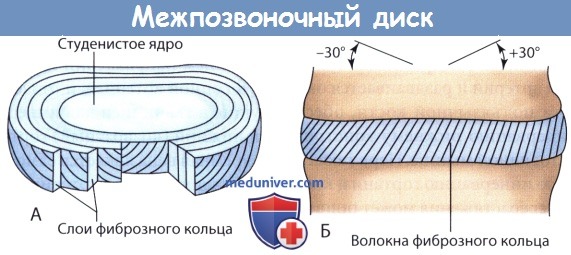

2. Межпозвонковый диск. Межпозвонковый диск занимает пространство между за-мыкательными пластинками смежных позвонков. Каждый диск сформирован из центрального студенистого ядра и окружающего его фиброзного кольца, состоящего из коллагена и эластических волокон.

3. Фиброзное кольцо. Фиброзное кольцо представляет собой круглый обруч, состоящий из пересекающихся слоев коллагеновых волокон, которые проходят в косом направлении от тела позвонка вверх и вниз и упорядочены винтообразно. Имеется несколько слоев, волокна каждого из которых ориентированы одинаково; ориентация волокон смежных уровней отличается на 30°.

4. Студенистое ядро. Центрально расположенное студенистое ядро состоит из мягкого, похожего на мякоть фрукта, высокоэластичного мукопротеинового геля с высоким содержанием воды. Характерные особенности геометрии данного отдела позвоночника совпадают с таковыми во всех отделах; например, в поперечном сечении размер диска увеличивается по уровням от С2 до Т1. Любая нагрузка, которой противостоит тело позвонка, передается на тело нижележащего позвонка через межпозвонковый диск.

Неоднородность комплекса тела позвонка с межпозвонковым диском обусловливает особенности передачи осевой нагрузки и ее возрастные изменения. Первым компонентом, чья функция нарушается раньше других, является замыкательная пластинка, а не межпозвонковый диск.

Межпозвонковый диск:

А: Студенистое ядро расположено в центре; концентрические волокна фиброзного кольца расположены по периферии.

Б: Межпозвонковый диск находится между тел смежных позвонков.

Каждый слой волокон фиброзного кольца ориентирован в одном направлении, а смежные слои ориентированы под углом 30° друг к другу.

Видео урок анатомии шестого шейного позвонка

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

— Также рекомендуем «Хирургическая анатомия спинного мозга в шейном отделе позвоночника»

Оглавление темы «Нейрохирургия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника.»:

- Хирургическая анатомия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия спинного мозга в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия сосудов и нервов в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия связок шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия фасций в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия мышц шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия треугольников в шейном отделе позвоночника

Источник

Важные для клиники специфические особенности шейного отдела позвоночника определяются рядом особенностей и, в первую очередь, наличием переходных краниоцер-викального и цервикоторакального отделов. Отсюда не только своеобразное строение двух верхних шейных позвонков и соответствующих фиброзных и мышечных структур, но и наличие сосудистых стволов, кровоснабжающих мозг и руку. То же касается и околопозвоночных вегетативных нервных образований. Наличие внутрипозвоночной артерии связано с особенностью костного кольца, образованного вокруг нее задним бугорком — собственно поперечным отростком и передним бугорком — дериватом ребра. В какой мере особенности статокинетики и других функций каждого отдела позвоночника сказываются на его морфологии, станет яснее после изложения соответствующих анатомических деталей. Известные читателю анатомические картины здесь представлены с учетом интересов клинициста. Мы опускаем данные по анатомии краниоцер-викального перехода, превосходно описанные в статье J.Dvorak в книге H.-D.Wolff (Hrsg., 1988). Многие детали костных структур шейного отдела позвоночника, в особенности те из них, которые окружают спинной мозг и корешок, могут быть определены на рентгенограммах.

Тела шейных позвонков, в отличие от того, что наблюдается в поясничном и грудном отделах, отделены друг от друга диском не на всем протяжении. В боковых частях тела позвонков вытянуты вверх, обхватывая тело вышележащего позвонка. Поэтому на прямой рентгенограмме тело каждого позвонка как бы сидит в седле, образуемом телом нижележащего позвонка. Вытянутые края тел позвонков называются полулунными или крючковидными (когтистыми) (рте. uncinatus), или, по J.Fraser(1958), нейроцентральными отростками. Место соединения крючковидного отростка с нижнебоковым углом тела вышележащего позвонка — сустав (Luschka Н., 1858) — было названо Trolard (1898) унко-вертебральным сочленением. Вертикальный размер межпозвонковых дисков вблизи унковертебральных сочленений уменьшается. Поверхности унковертебральных сочленений покрыты суставным хрящом. Снаружи сустав покрыт капсулой. Некоторые авторы (Rathcke F., Tondury J., 1944; Bartschi-Rochaix W., 1949; Frykholm R., 1951) не считают это образование суставом и называют его унковертебральной щелью. W.Wassilew (1965) проследил его развитие как в онтогенезе (оно почти не встречается до 20-летнего возраста), так и в эксперименте, заключив, что оно образуется вследствие воздействия определенных статико-динамических нагрузок. Мы исследовали позвоночники некоторых животных: крючковидных отростков не оказалось у собаки, тигра, медведя, они слабо развиты на позвонках обезьяны из группы наземных четвероногих — у лемура; недостаточно развиты у обезьян типа бурого капуцина. Вместе с тем они хорошо выражены у животных, для которых характерно вертикальное положение туловища и шеи и большая ее подвижность: у мартышки Шмидта, орангутанга, гориллы. Интересно, что, будучи слабо выраженными у некоторых обезьян из группы наземных четвероногих, крючковидные отростки у кенгуру мало чем отличаются от подобных образований у высших обезьян и человека.

Другой важной особенностью шейных позвонков является наличие широкого и изогнутого поперечного отростка. Кроме задней части отростка (заднего бугорка), соответствующего поперечным отросткам других уровней, здесь имеется и передний бугорок отростка — рудимент ребра. Между передним и задним бугорками отростка расположено поперечное отверстие, foramen processus transversi, через которое проходит позвоночная артерия. Артерия окутана симпатическим нервом, берущим начало от нижнего шейного симпатического узла. Через поперечные отверстия проходят также позвоночные вены.

На снимке шейного отдела позвоночника в боковой проекции хорошо определяются тела позвонков. Рентгенопро-зрачные пространства между ними соответствуют дискам. На заднюю часть тела накладывается тень поперечного отростка в форме подковы, открытой кверху. Передняя часть этой полудуги соответствует переднему бугорку отростка, задняя часть дуги — заднему бугорку. При условии правильной укладки линия заднего бугорка отростка сливается с задним краем тела. Счет позвонков на рентгенограммах принято производить сверху вниз, пользуясь ориентиром — телом и зубом аксиса (Си), а также остистым отростком его, являющимся наиболее крупным. На 2 мм кпереди от передней поверхности его зуба расположена задняя поверхность передней дуги атланта. Вместе с ее бугорком передняя дуга атланта расположена позади ветвей нижней челюсти. Задняя дуга атланта видна под чешуей затылочной кости. Верхний шейный уровень, начиная от шейно-затылочных суставов и кончая нижней замыкающей пластинкой аксиса, — особая часть позвоночника. Она характеризуется отсутствием межпозвонкового диска, наличием срединного атланто-аксиального сустава Крювелье, особым положением дугоот-ростчатых суставов CMI впереди, а не позади позвоночной артерии, своеобразным мышечным воротником и пр. Все это объясняет и особые клинические проявления при патологии этого отдела (Попелянский А.Я., 1978; Wolff H.-D., 1988). Тела остальных шейных позвонков по форме приближаются к кубикам, размер которых равномерно увеличивается в каудальном направлении.

О наличии физиологического лордоза судят по дугообразной линии задних краев тел. Она не должна быть уступообразной. Позади этой дугообразной линии и до линии оснований остистых отростков — проекция позвоночного канала. В этой области на снимке видны как дужки позвонков, так и суставные отростки. Последние по форме напоминают ромбы, причем передний верхний угол ромба никогда в норме не заходит за линию заднего края тела (KovacsA., 1956). Между тенями суставных отростков видны направленные несколько косо суставные щели. При точной укладке проекции симметричных суставных отростков и суставных щелей совпадают.

Суставные поверхности различны по своей форме (рис. 2.7). В среднешейном отделе они более плоские, в нижне- и верхнешейном выглядят секторами цилиндра (Med M., 1975).

Остистые отростки в основании своем граничат в форме вогнутой кзади линии с тенью дужек. По размерам самым мощным является отросток Си, самым длинным — отросток Суп.

При анализе снимков в боковой проекции для невропатолога особо важны следующие отношения рентгеновидимых костных образований с рентгеноневидимыми нервными и другими мягкими структурами. На шейном уровне представляется возможным довольно точно определить сагиттальный размер позвоночного канала (см. рис. 2.6). Для измерения его проводится линия между задне-нижним углом тела позвонка и самой передней частью линии, ограничивающей дужку и остистый отросток. Этот диаметр на уровне Cy-Cvi в норме не должен быть меньше 12 мм (Lindgren Е., 1937; Boijsen Е., 1954; Wolf В. etai, 1956). Следует, естественно, учитывать стандартное фокусное расстояние и расстояние объекта от пленки во время рентгенографии. Отношение сагиттальных размеров канала и тела позвонка оценивают с помощью цервикального коэффициента М.Н.Чайковского (1967). В норме он не превышает 1-1,2.

Об отношении костных образований с корешками по профильной рентгенограмме судить трудно, т.к. ось отверстия, через которое проходит корешок, имеет косое направление. Все же следует помнить, что задней границей его является межпозвонковый сустав, главным образом верхний суставной отросток, т.е. передний угол того ромба, каким на снимке представляется суставной отросток. На рентгенограмме в задней прямой проекции два верхних шейных позвонка прикрыты проекцией тела нижней челюсти (для получения соответствующего изображения снимки делаются в положении лежа с раскрытым ртом). Остальные пять позвонков изолированно прослеживаются лишь соответствен-

но телам позвонков, корням дуг и остистым отросткам. Проекции суставных и поперечных отростков сливаются. Поэтому пользуются термином «боковые массы шейного отдела позвоночника» условно, как рентгеноанатомичес-ким понятием (Майкова-Строганова B.C., 1952). На рентгенограмме в задней прямой проекции тело позвонка приближается по форме к прямоугольнику. Хорошо контурируется вогнутость верхней поверхности тела — по бокам поднимаются кверху крючковидные отростки. Контуры замыкающих пластинок весьма четки как на вогнутой краниальной, так и на слегка выпуклой каудальной поверхностях тела. Между телами определяются рентгенологически прозрачные области дисков, высота которых по направлению к крючковидным отросткам уменьшается. При сохранности нормального лордоза нет резкого различия в высоте дисков, а при отсутствии сколиоза высота дисков справа и слева одинакова. Все же о высоте дисков лучше судить по профильной, а не по прямой рентгенограмме.

На фоне тел позвонков видны остистые отростки. При правильной укладке у здоровых людей все остистые отростки расположены в средней плоскости на фоне воздушного столба трахеи. Расстояние между всеми остистыми отростками одинаково. Корень дужки с каждой стороны проецируется ниже крюч-ковидных отростков и чуть в сторону от них. Он представляется в виде кружка. Чаще хорошо виден лишь внутренний край корня дужки в форме четкого полуовала.

Расположенные латерально от корней дужек поперечный и суставной отростки проецируются в виде сплошной неоднородной массы с волнистыми контурами (упомянутые выше боковые массы). Верхушки поперечных отростков все же нередко выходят за эту волнистую линию. Особенно это относится к отросткам Суц, которые всегда больше, а часто значительно больше вышележащих поперечных отростков. Поэтому от данного позвонка удобно вести счет шейных позвонков снизу вверх. Определению VII шейного позвонка помогает также то, что под ним расположен I грудной позвонок с его огромными поперечными отростками и ребрами. Суставные щели межпозвонковых суставов при правильной укладке и среднем физиологическом положении шеи на прямой рентгенограмме не видны и выявляются лишь при гиперлордозе.

Позвоночный канал на задней прямой рентгенограмме легко реконструируется на фоне тел и межпозвонковых дисков и ограничен внутренними краями корней дужек. Измерение ширины канала, по C.Elsberg и С.Dyke (1934), не представляет трудности.

Позвоночная артерия проходит через отверстия поперечных отростков, которые не определяются на заднем прямом снимке. Артерия реконструируется вдоль боковых масс от Cvi и выше. Проведенное нами изучение костных препаратов 62 позвоночников показало, что внутренний край поперечного отверстия соответствует линии наружной поверхности тела позвонка. Иными словами, позвоночная артерия почти вплотную примыкает к телу позвонка, здесь ее ориентировочно и следует реконструировать.

Для клинициста имеет значение также тот факт, что степень наклона крючковидного отростка внутрь бывает различной. Наиболее часто наружный скос отростка покатый (форма «крыши», рис. 2.8е). Но мы видели препараты, на которых при отсутствии дистрофических изменений позвонка наружная поверхность отростка стоит отвесно (форма «стенки», рис. 2.8 ж). В этом случае уже небольшое направленное кнаружи разрастание вершины отростка, т.е. верхнего края «стенки», вызывает деформацию позвоночной артерии.

Для рентгенологической оценки состояния межпозвонковых отверстий шейного отдела позвоночника важно учитывать их особенности на данном уровне. В поясничном и грудном отделах оси этих отверстий расположены фронтально, отверстие хорошо определяется на боковой рентгенограмме. Сверху и снизу отверстие ограничено вырезками корней дужек смежных позвонков, сзади — передней частью межпозвонкового сустава, спереди — задним краем диска и прилегающими частями позвонков. На шейном уровне впереди отверстия вместо диска расположено унко-вертебральное сочленение. За счет патологических разрастаний составных частей унковертебральных сочленений чаще всего происходят сужение отверстия и компрессия корешка. Ось отверстия на шейном уровне проходит не во фронтальной, а в косой плоскости. Поэтому для выявления отверстий необходимы снимки в косой проекции (в 3/4) отдельно для правой и левой сторон.

При этом следует учесть, что межпозвонковые отверстия Cvi-vn и Cy-vi открыты вперед и в сторону больше, чем на 45° (Hadley J., 1951). Т.к. вертеброневролога чаще всего интересуют нижнешейные межпозвонковые отверстия, мы предпочитаем такую укладку, выявляющую отверстия, открытые почти в сторону, т.е. укладку, близкую к применяемой для бокового снимка. Больной лежит на исследуемом боку. Голова остается в том же положении, как и при укладке для боковой рентгенограммы. Верхнее при данном положении плечо наклоняется вперед на 25-30°. При вертикальном положении кассеты можно производить снимки в положении больного сидя. Центрировать луч следует на область нижнешейных позвонков или на угол нижней челюсти соответственно позвонку CIV. Рекомендуется слегка наклонить тубус с учетом, что отверстия направлены вниз на 10°.

На снимке в косой проекции состояние тел позвонков и дисков хуже поддается анализу в силу особенностей хода лучей. На тела и диски накладываются тени суставных отростков другой стороны с их рентгенологическими щелями и корнями дуг. Зато суставные отростки исследуемой стороны видны хорошо. Изображение их дает представление не только о частях, направленных в сторону межпозвонкового отверстия, но и о латеральной части сустава. Эти данные могут оказаться полезным дополнением к боковым и прямым снимкам при оценке состояния суставных отростков и межпозвонковых суставов.

Наиболее значимыми деталями снимка, однако, являются межпозвонковые отверстия, которые приближаются по форме к овалу с более длинным вертикальным размером (Spurting G., Scowille W., 1944; БурдейГ.Д., 1966), иногда к трапеции с закругленными краями. Это разнообразие не препятствует основному звену рентгеноанатомического анализа, т.е. выяснению возможного сужения горизонтального диаметра отверстия за счет внедрения в него разрастаний со стороны унковертебрального или, реже, межпозвонкового суставов. Следует помнить, что с годами площадь межпозвонкового отверстия уменьшается и у практически здоровых людей, больше всего на уровне Cv-vi (Бурдей Т.Д., 1966).

На рентгенограмме позвоночника здорового человека у той части отверстия, которая ограничена телами позвонков, прослеживается щель унковертебрального сустава.

В этом месте линия окружности межпозвонкового отверстия прерывается: щель унковертебрального сустава выглядит перемычкой между межпозвонковой щелью и межпозвонковым отверстием. Снизу эта перемычка ограничена направленным вверх заострением крючковидного отростка, сверху — противолежащей фасеткой унковертебрального сустава, т.е. нижним краем тела противолежащего позвонка. Эти образования в норме не выдаются в область отверстия, как и верхние суставные отростки или какие-либо разрастания межлозвонкового сустава. Негустые тени дужек, накладывающиеся на область межпозвонковых отверстий, не принимаются во внимание при рентгеноанатомическом анализе снимка шейного отдела позвоночника в косой проекции. Желтая связка, как уже упоминалось, отсутствует в промежутке между дугами атланта и аксиса. Аналогичные образования между этими дугами называются атланто-ак-сиальной мембраной. Между мембраной и задней поверхностью суставного отростка остается отверстие, пропускающее второй шейный нерв. Существует группа связок между затьшочной костью и 1-Й шейными позвонками, которая вместе со специальными суставами этой области способствует подвижности головы.

При выключении разгибателей шеи в детском возрасте шейный лордоз в последующем не образуется. У новорожденного позвоночный столб почти прямой. Шейный лордоз формируется под влиянием сокращения затылочных и лестничных мышц и тяжести головы (Сеченов И.М., 1906; Николаев Л.Н., 1960 и др.). Шейное утолщение спинного мозга максимально выражено на уровне позвонка Civ. На этом уровне канал плотно охватывает спинной мозг (Ястребова П.А., 1954). Поперечное же сечение канала максимально на уровне Си, что определяется мышечной тягой. Она действует на дужки в области остистых отростков (самый крупный отросток — Си). При этом процессе образования лордоза тела позвонков смещаются вперед, а дужки отклоняются кра-ниально, что увеличивает передне-задний отдел позвоночного канала (Малиновский К.Н, 1911; Сперанский А.Ф., 1926). В момент сильного наклона головы вперед задние мышцы шеи больше не удерживают позвоночник (Matiash H., 1956).

При этом вся сила направляется на задние продольные и желтые связки, а передние части нижних шейных дисков подвергаются резкому сдавливанию. Указанные диски — точки опоры рычага первого рода, длинное плечо которого еще более удлиняется при наклоне головы вперед. Это плечо включает шею и голову, вес которых не представляет больших абсолютных цифр. Поэтому некоторые авторы считают, что нагрузки на шейный отдел позвоночника меньше, чем на поясничный. Однако в этих расчетах не учитывались относительно меньшая площадь шейных дисков и давящий на них вес плечевого пояса, поскольку верхняя порция трапециевидной мышцы прикреплена к шейным позвонкам. При соответствующих расчетах на см2 площади диска, приведенных в работе Н.Matiash, нагрузка на диск Ly-S| составляет 9,5 кг/см2, а нагрузка на диск СугСуп — И ,5 кг/см2.

Таким образом, в наиболее подвижном нижнешейном отделе позвоночника развивается самое значительное давление на диски. Для компенсации создающихся напряжений на этом уровне, в отличие от поясничного отдела, губчатое вещество позвонков состоит не из вертикальных пластинок, а из горизонтальных, что обеспечивает лучшее сопротивление не только статическим, но и динамическим нагрузкам.

Я.Ю.Попелянский

Ортопедическая неврология (вертеброневрология)

Источник