Канцероматоз позвоночника что это такое

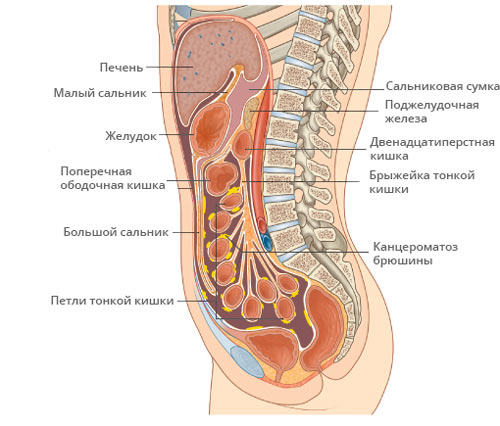

Канцероматоз брюшины — опухолевое поражение листков слизистой оболочки, покрывающей органы и внутреннюю стенку живота. Преимущественно обусловлен разрастанием метастазов рака в брюшной полости, иногда возможно развитие первичного злокачественного процесса — мезотелиомы в самой брюшине.

Метастатическое поражение правильнее называть «карциноматоз», поскольку карцинома — синоним рака. Аналогично метастазы саркомы в брюшину именуют «саркоматоз».

Частое, но не обязательное проявление перитонеального канцероматоза, — выработка асцитической жидкости. С асцитом или без, но поражение брюшины злокачественным процессом всегда угрожает жизни больного и требует очень непростого лечения.

Причины канцероматоза брюшины

Не всякая оторвавшаяся от материнской раковой опухоли клетка способна стать метастазом, в кровеносном русле погибает львиная доля циркулирующих злокачественных клеток. Для обретения способности стать метастазом раковая клетка должна измениться внутренне — научиться вырабатывать вещества, позволяющие самостоятельно жить и внедриться в другом месте, подавляя нормальные клетки.

Оторвавшиеся от узла клетки мигрируют на большие расстояния, раздвигая нормальные клетки, имплантируются в брюшную слизистую, способны даже внедряться внутрь других клеток. После закрепления на местности, начинается размножение и образование целой клеточной колонии.

Кроме переноса метастатических клеток по крови и лимфе, распространение идёт и внутри полости живота — трансцеломически. Не совсем ясно почему злокачественные клетки задерживаются в брюшине, предполагается благотворное действие микроклимата. Большинство метастазов находят в местах с более спокойной обстановкой и слабой перистальтикой органов, или там, где активно всасывается внутрибрюшная жидкость.

Часто клетки «разбрасываются» во время операции и при лапароскопическом вмешательстве вероятность обсеменения вдвое ниже, чем при классической хирургии. Во время операции обязательно проводится профилактика раковой диссеминации путём неоднократной обработки специальными растворами, но самый эффективный способ очищения от диссеминатов — внутриполостная химиотерапия на фоне гипертермии (HIPEC).

При каких заболеваниях развивается

Перитонеальный канцероматоз диагностируют у каждого третьего пациента с новообразованием желудочно-кишечного тракта. Метастазы по брюшине характерны для карцином желудка и поджелудочной железы — поражается до 40% пациентов. При раке кишечника канцероматоз обнаруживают только у десятой части больных. Максимально высокий процент обусловлен злокачественными процессами яичников — на момент выявления болезни две из трёх пациенток уже имеют опухолевые узлы на брюшине.

Вероятность канцероматоза зависит от степени агрессивности раковых клеток и величины первичной опухоли, так при тотальном инфильтративном раке желудка его выявляют чаще, чем при локальном процессе, не разрушившем наружную серозную оболочку органа.

Тем не менее, ни при одном из злокачественных процессов любой локализации, будь то рак молочной железы или простаты, лёгкого или носоглотки, не исключается внутрибрюшинное метастазирование. Посмертно канцероматозные изменения выявляют у каждого третьего, погибшего от прогрессирования заболевания.

Для сарком такая локализация метастазов нетипична, саркоматоз брюшины констатируется едва ли у трёх из сотни больных. В редчайших случаях совершенно доброкачественные по гистологии муцинозные аденома аппендикса и цистаденома яичников тоже способны привести к обсеменению брюшины с выработкой гелеобразного секрета.

У одного из миллиона, и много чаще это будет женщина, выявляют муцинозную аденому аппендикса или муцинозную цистаденому яичников, в последующем часто приводящие к обсеменению брюшины. Распространение аденомуцинозных клеток в полости живота с выработкой гелеобразного секрета именуют уже «псевдомиксома», зачастую при в этой стадии заболевания не удаётся определить первоисточник опухоли.

Диагностика канцероматоза брюшины

Не представляет трудности выявление опухолевого поражения брюшины при асците, в отсутствии выработки патологического секрета диагностика опирается на визуализацию — УЗИ и КТ с контрастированием.

При УЗИ на внутреннем листке, прилежащем к мышцам брюшной стенки, в норме очень тонком и незаметном, можно увидеть напластования толщиной в несколько сантиметров, практически не прослеживаются только мелкие узелки.

КТ с контрастным усилением много информативнее УЗИ, способно выявить сантиметровые образования. Наиболее точный диагностический метод — лапароскопия. Это обследование обязательно при карциноме желудка, при раке яичников предпочтительна операция — диагностика и лечение одновременно.

При лапароскопии или пункции получают асцитическую жидкость для исследования и определения первоисточника злокачественного процесса. Из экссудата выделяют осадок, который изучают под микроскопом и проводят специфические реакции — ПЦР и ИГХ.

ПЭТ на этапе первичной диагностики не всегда информативна, поскольку далеко не все злокачественные клетки легкого, печени, почек способны накапливать изотопы.

Вне всяких сомнений, самый оптимальный метод диагностики — получение кусочка опухолевой ткани для исследования. Биопсия не целесообразна при известном источнике метастазов и после недавнего лечения первичного рака.

Стадии канцероматоза брюшной полости

Стадирование перитонеального канцероматоза нельзя назвать точным, все классификации приблизительны в определении объёма повреждений и не уточняют локализацию узлов. Зачастую, стадирование даёт общее представление о прогнозе эффективности лечебных мероприятий, нежели информирует о настоящем состоянии внутри полости живота.

Разработанная японскими специалистами градация опухолевого распространения по трём степеням, учитывает общий объём поражения, без числа и размеров очагов:

- P1 — ограниченное;

- P2 — разделённые нормальной тканью очаги;

- P3 — множество узлов.

Во время операции хирурги определяют индекс перитонеального канцероматоза (РСI), измеряя узелки в 13 регионах полости, общая сумма баллов влияет на тактику лечения, в первую очередь, на возможность удаления брюшины — перитонэктомию и целесообразность внутриполостной химиотерапии. При некоторых злокачественных процессах прибегают к сложным формулам расчёта РСI.

Наибольшее представление о размерах ракового повреждения даёт стадирование по степеням:

- 0 — в полости чисто,

- I — в одной анатомической зоне узелки до 5 мм,

- II — множественные узелки до 5 мм,

- III — локальное поражение 0.5–2 см,

- IV — 2-х сантиметровые узелки.

Течение канцероматоза определяется не столько размером метастатического узла, сколь клеточной потенцией к прогрессии и выработке асцитической жидкости, общей площадью опухолевой трансформации и клиническими проявлениями.

Симптомы канцероматоза брюшной полости

Перитонеальный канцероматоз небольшой протяжённости может не проявлять себя симптомами, особенно в отсутствии выработки асцитической жидкости. С другой стороны, жидкость может продуцироваться и при отсутствии видимых метастазов. Как правило, симптоматика неспецифична, и в разном наборе могут отмечаться:

- меняющие локализацию болезненные ощущения, а чаще — непонятный дискомфорт в полости живота;

- нарастающая слабость до утраты работоспособности;

- потеря веса при стабильном диетическом режиме;

- прогрессирующее снижение аппетита;

- функциональные нарушения со стороны органов ЖКТ.

Дальнейшее нарастание раковых повреждений сопровождается опухолевой интоксикацией, сдавление желудка опухолевыми узлами осложняется тошнотой и рвотой, кишечника — запорами и поносами с усугублением частичной непроходимости. Распад крупных узлов может вызывать боли и повышение температуры.

Асцит нарушает процесс дыхания и вызывает сердечную недостаточность с постоянными отёками, а частая эвакуация патологической жидкости приводит к белковой недостаточности.

Как лечат канцероматоз брюшины

Ни один из современных методов лечения канцероматоза не гарантирует радикального удаления опухоли, не способен излечить, но может улучшить состояние и существенно продлить жизнь.

Хирургическое лечение канцероматоза технически сложное для оперирующей бригады и трудно переносимое пациентом, поскольку предполагает удаление первичного рака, увеличенных лимфатических узлов, сальниковых сумок и всех видимых опухолевых образований вместе с брюшиной.

Перитонэктомия — многоэтапное вмешательство, включающее удаление нескольких органов и отделов брюшной полости. В результате операции пациент может остаться без селезёнки, желчного пузыря, части кишечника, матки с придатками.

Стандарт терапии канцероматоза — химиотерапия системная и локальная — внутрибрюшинная после удаления асцита или через лапаропорт, установленный во время операции.

Эффективность лекарственной терапии невысокая, за исключением случаев первичного рака яичников. Таргетные и иммуно-онкологические препараты только изучаются в клинических испытаниях.

Какие методики терапии дают лучший результат

Наиболее высокий эффект демонстрирует комбинация трёх методов лечения рака:

- Операция с максимально возможным удалением злокачественных новообразований — циторедукция.

- Локальная внутрибрюшинная гипертермия.

- Внутриполостное введение химиопрепаратов.

Использование во время хирургического вмешательства интраперитонеальной гипертермической химиотерапии (ИГХТ или HIPEC) позволяет максимально долго поддерживать очень высокую концентрацию цитостатика непосредственно в зоне поражения и усилить лекарственное воздействие нагреванием тканей. При весьма скромных исторических результатах хирургического вмешательства устойчивой к цитостатикам псевдомиксомы только HIPEC открывает пациентам перспективу на долгую жизнь.

Технология ИГХТ такова: в течение полутора часов внутрь брюшной полости под давлением подаётся нагретый химиопрепарат в дозе, существенно превышающей максимально разрешённую для внутривенного введения. За счёт локального использования изменяется спектр токсических реакций, исключается опасное для жизни повреждение кроветворения, но возможна боль в животе и временное нарушение функционирования органов ЖКТ.

Интраоперационная фотодинамическая терапия (ФДТ), когда на выявленные с помощью фотосенсибилизатора очаги опухоли воздействуют лазером, уступает HIPEC по результативности, поскольку лазером невозможно проникнуть во все «закоулки» брюшной полости. Тем не менее, целесообразно использование фотодинамической терапии при крупных и немногочисленных раковых узлах.

Прогноз при канцероматозном поражении

На течение процесса влияет объём поражения на момент начала терапии, степень злокачественности опухоли, в свою очередь определяющая чувствительность к химиотерапии. Основополагающее влияние оказывает талант и опыт хирурга, и несомненно, правильность выбора лечебной тактики.

Однозначно революционные результаты в клинических испытаниях показала только HIPEC. После интраоперационной гипертермической ХТ пятилетняя выживаемость при канцероматозе рака желудка выросла максимально до 20%, все прочие методы исключали столь долгое дожитие. При раке толстой кишки с метастазами по брюшине каждый третий пациент прожил более 5 лет, при карциноме слепой кишки и аппендикса — шестеро из десяти вступили во вторую пятилетку жизни.

Список литературы

- Давыдов М.И., Тер-Ованесов М.Д., Буйденок Ю.В. с соавторами/ Гипертермическая интраоперационная интраперитонеальная химиотерапия при раке желудка: существует ли реальная возможность изменить прогноз? // Вестник РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН; 2010 Т. 21; № 1

- Степанов И.В., Падеров Ю.М., Афанасьев С.Г./ Перитонеальный канцероматоз// Сибирский онкологический журнал; 2014; № 5

- Akiyama H., Yamaoka H., Tanaka K., et al./ Continuous hyperthermic peritoneal perfusion for peritoneal dissemination of gastric cancer // Hepatogastroenterology; 1998.

- Bozzetti F., Bonfanti G., Morabito A., et al/ A multifactorial approach for the prognosis of patients with carcinoma of the stomach after curative resection // Surg. Gynecol. Obstet.; 1986.

- Cotte E., Passot G., Gilly F.N., Glehen O. /Selection of patients and staging of peritoneal surface malignancies // World J. Gastrointest. Oncol.; 2010; Vol. 2.

- Chua T.C., Moran B.J., Sugarbaker P.H., et al. /Early- and longterm outcome data of patients with pseudomyxoma peritonei from appendiceal origin treated by a strategy of cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy// J. Clin Oncol 2012.

- Deraco M., Santoro N., Carraro O., Inglese M.G., et al./ Peritoneal carcinomatosis: feature of dissemination. A review // Tumori; 1999.

- Lansom J., Alzahrani N., Liauw W., Morris D.L. /Cytoreductive Surgery and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy for Pseudomyxoma Peritonei and Appendix Tumours // Indian J Surg Oncol. 2016 Jun.

- Sugarbaker P.H./ Overview of peritoneal carcinomatosis // Cancerologia; 2008.

Источник

Канцероматоз (карциноматоз) – это процесс метастазирования изменённых по состоянию клеток в серозные оболочки либо этап поражения внутренних органов. Последние стадии рака подразумевают поражение плевры или брюшной полости. Медики называют этот процесс канцероматозом. Этот вид не относится к самостоятельным новообразованиям, а является продолжением других видов раковых новообразований.

Изменённые клетки способны передвигаться гематогенно, по крови, либо с помощью лимфы. Это перемещение осуществимо из-за особенностей мутировавших клеток, которые не имеют межклеточной памяти и не связаны со сходными в строении другими клетками. Путешествуя по брюшине или плевре, клетки поражают серозные оболочки, а также оказывают губительное воздействие на органы вне зависимости от их расположения.

Медицинская статистика указывает, что 35% всех случаев раковых опухолей имеют в перспективе канцероматоз брюшной полости. Причину такого распространения выявить сложно. Врачи при возникновении распространения болезни констатируют запущенную форму рака с последующим неблагоприятным прогнозом.

Метастазирование плевры происходит при опухоли лёгкого или молочной железы, а также встречаются случаи поражения грудной полости мезотелиомой.

Канцероматоз брюшины – распространённое явление, которое сопутствует новообразованиям в желудке, кишечнике, яичниках, матке, поджелудочной железе или в печени.

Поражение мозговых клеток встречается у 10% пациентов, болеющих раковыми заболеваниями. В данном случае опухоль заполняет поверхность мозговых оболочек гематогенным путём. Проникновение повреждённых клеток в нервы черепа и спинного мозга ведёт к нарушению циркуляции церебрально-спинальной жидкости, вызывая гидроцефалию.

Причины возникновения

По своей сути, канцероматоз – это вторичный процесс, возникающий из-за быстрого роста раковых клеток, активность которых приводит к миграции. Первоисточником для возникновения последующего поражения служит рак следующих органов:

- желудка;

- тонкого кишечника;

- яичников;

- поджелудочной железы;

- желчевыводящих путей.

Распространению опухоли подвержены больные раком печени. Главной причиной возникновения осложнения служит первоисточник. Хотя при последующем обследовании он трудно определяем.

Злокачественный процесс в кишечнике либо желудке способствует врастанию раковых клеток в стенки органа, образуя недифференцированную форму рака.

У женщин провокатором канцероматоза служит рак матки или яичников.

Попадая в брюшину, клетки проникают в сальник, в брюшные складки, встречаются между петлями кишечника. Прикрепляясь, поражённые клетки начинают хаотичное деление, выстилая орган.

Захватывается серозный покров, и брюшная полость буквально исчезает под натиском раковых клеток, принимая соответствующий вид, где чётко видны узелки, сосочки, кисты. Чем больше поглощаемая площадь, тем серьёзнее степень поражения. Последствием становится асцит, т.е. скопление жидкости в брюшине.

Канцероматоз плевры образуется после развития у больного рака:

- лёгких;

- молочных желёз;

- желудка;

- плевры.

Первичная опухоль прорастает в лёгочную поверхность с последующим выходом в плевральную полость. Таким образом, провокатором развития послужит карцинома лёгкого. Единичный или множественный тип образования влияет на развитие и скорость болезни, а также эффективность лечения.

Однако метастазирование встречается, если первоисточником служила опухоль груди, щитовидной железы. Попадания в плевру через лимфоузлы или кровеносную систему случаются из-за саркомы костей или мягких тканей.

Принцип действия болезни такой же, как при поражениях брюшной полости. Канцероматоз лёгкого происходит из-за захвата органа с серозной оболочкой хаотично делящимися клетками в разных отделах грудины. Оболочка разрушается, нарушается отток лимфы, жидкость начинает накапливаться. Все это приводит к образованию опухолевого плеврита.

Разновидности карциноидов в лёгких

Развитие канцероматоза

Раковый канцероматоз занимает несколько этапов. На первом этапе повреждённые клетки начинают распространяться вне первоисточника. Такое распределение происходит не только из-за самостоятельного поведения клеток. Спровоцировать начало болезни может проведённая операция, травма лимфоузлов или нарушения кровеносной системы. Попав в брюшную полость, клетка перемещается из-за сокращения внутренних органов. Поэтому болезнь проявляется в нижних отделах брюшины.

На втором этапе изменённые клетки начинают взаимодействовать с клетками брюшины, укрепляясь в эпителиальной ткани серозного органа благодаря резорбции. Скопления поражённых клеток наблюдаются в слепой кишке, большом сальнике, между маткой и прямой кишкой. Начинается активное деление.

Третий этап характерен неоангиогенезному процессу, когда опухоль снабжается через кровеносную систему, что способствует быстрому и агрессивному распространению рака.

Ускорению процесса развития сопутствует соприкосновение с брюшными складками или с другими органами, а также поражения органов с богатым кровеносным снабжением.

Развитие канцероматоза в брюшной полости зависит от:

- площади, которую заняла изначальная опухоль;

- её тканевых структур;

- глубины проникновения мутировавших клеток в орган;

- степени созревания клеточного состава.

Симптоматика заболевания

Опухолевый процесс сигнализирует симптоматикой того органа, в котором он зарожден. Известны случаи, когда первыми проявляющимися признаками были симптомы канцероматоза. В этом случае врачу легче диагностировать болезнь, и назначить курс лечения.

К таким признакам относят:

- ноющего характера постоянные или периодичные спазмы в области живота;

- происходит резкий скачок в объёмах брюшины из-за скапливаемой там жидкости;

- пациент теряет массу тела;

- возникает тошнота и рвота;

- образуются колики;

- больной страдает диареей, сменяющейся запором;

- развивается мышечная слабость;

- потоотделение, головные боли;

- повышенная температура тела;

- боль в груди, одышка;

- дыхание со свистом, тахикардия, бледность кожи;

- аритмия.

Выраженность симптомов зависит от стадии злокачественных образований. Пациент становится вялым, самочувствие ухудшается. Спасением окажется определение каретой скорой помощи в условия стационара гастроэнтерологии или хирургии. После проведённой диагностики доктор установит правильный диагноз.

Стадии канцероматоза

Брюшная полость человека занимает большую поверхность, она окружает органы. Её границы чётко не определены. Поэтому классифицировать степень поражения зачастую является сложной задачей врача. Опорой служит стадия первоначальной опухоли, из-за которой появляется канцероматоз. В большинстве случаев нарушение серозной оболочки указывает, насколько обширный участок заняла опухоль.

Выделяют три стадии для постановки диагноза больному:

- Р1 – контур метастазов определен одним участком серозного покрова.

- Р2 – встречается небольшое количество неопластического свойства поражений, разделенных здоровой оболочкой.

- Р3 – сильное нарушение в брюшной полости, указывающее на нахождение болезни на 4 стадии своего развития.

Диагностика

Диагностировать злокачественные поражения сложно. Всё зависит от врача и его наблюдательности при сборе информации о наличии раковой опухоли. Информация собирается слоями, из которых потом вырисовывается чёткая картина болезни. Нижний слой – основа, содержит полный анамнез первоначального поражения. Вторым пунктом пойдёт наслоение получаемых данных о канцероматозе. Поскольку врачи имеют узконаправленную специальность, обследование должны проводить онколог, гастроэнтеролог, гинеколог в зависимости от локации опухоли. Это связано с размытыми признаками, уводящими от истинной картины.

К исследованию подключают все известные методы диагностирования: физическое обследование, лабораторное или с помощью инструмента.

Ручной осмотр у врача

Визуально наличие канцероматоза онколог определит по форме живота пациента. В стоячем положении у больного живот начинает свисать вниз, в лежачей позе расплывается по бокам. При надавливании одной рукой на брюшину, а второй делая поступательные толчки, чувствуются волнообразные движения внутри организма. Такой синдром указывает на скопление жидкости в брюшной полости.

Крупные скопления метастазов нащупываются или издают характерный глухой звук при пальпации. При прослушивании фонендоскопом слышны кишечные шумы с синдромом падающей капли. Зачастую асцит – единственный признак болезни.

Инструментальное обследование

Обследование с помощью медицинской аппаратуры позволяет выявить первоначальный источник поражения.

Онколог направляет пациента пройти диагностику по видам:

- Рентген позволит получить общую картину болезни и выявить канцероматоз, если он достаточно развит. Обзорная рентгенологическая картина указывает на первичный участок локализации опухоли. Метастазы редко поражают лёгкие, если опухоль образовалась в желудке или толстой кишке.

- УЗИ органов малого таза и брюшины. Проводится для выявления первоисточника, формы, занимаемой площади и вида опухоли.

- КТ определяет локации всех повреждённых участков, их состав и структуру.

- МРТ и МСКТ выявление отдалённых участков с раковыми клетками с помощью специального контраста определяет степень заражения в лимфоузлах.

- Лапароцентез для забора излишней жидкости с последующим её изучением либо для проведения паллиативного метода лечения пациента.

- Лапароскопия чётко обозначает наличие ростков канцероматоза в брюшной полости.

- Биопсия как сопутствующий при лапароскопии приём для забора материала для лабораторных исследований.

Работа с материалом биопсии

Лабораторные приёмы

Применяется в составе комплексного обследования. Как самостоятельный вид обследования малоинформативен.

- Общий анализ крови указывает на повышение количества лейкоцитов, СОЭ как знак воспалительного процесса.

- Анализ мочи актуален на поздних сроках болезни. Он видоизменяется при поражении почек на фоне интоксикации организма.

- Цитология – исследование природы поражённых клеток, находящихся в свободной жидкости.

- ОТ – ПЦР самый действенный метод выявления заболевания, указывает на наличие небольшого количества раковых клеток и их путь следования в организме.

- Онкомаркеры – выявление веществ, возникающих в процессе отравления организма. Применим для раннего диагностирования диссеминации брюшной полости, прогнозирования развития, вероятности проявления рецидивов и контроля при применении назначенного курса лечения.

Сложность в выявлении поражения возникает при канцероматозе с невозможностью обозначить первичный очаг опухоли. С такими трудностями сталкиваются врачи в 5% случаев. Проблема кроется в том, что изначальный рак покрывает небольшую площадь и трудно диагностируется. При этом постоянно распространяет раковые клетки по телу. Онкологам необходимо провести вмешательство в процесс, чтобы свести к минимуму полное заражение организма.

Дифференциальная диагностика указывает на симптоматику поражённого канцероматозом органа, тогда как первичная опухоль остается за рамками проводимого исследования. Поэтому такой вид диагностирования подходит тем пациентам, кто страдает болезнью 12-перстной кишки или желудка, в наличии язвенный колит, неспецифические нарушения в тонкой и толстой кишке, печени, поджелудочной железы, проблемы в системе желчевыводящих путей.

Лечение

Сегодня благодаря новейшей технике и уровню знаний врачей помощь оказывается всем пациентам. Однако путь к выздоровлению долгий и не всегда успешный.

Актуальным воздействием остается хирургическое вмешательство с последующим применением химиотерапии. Хирург удаляет опухоль из первоисточника для блокировки распространения заражённых клеток, поражённых лимфоузлов с захватом повреждённых оболочек. Не исключены случаи, когда внутренний орган полностью подлежит удалению. Это может быть матка, желчный пузырь, участок тонкого или толстого кишечника, а также сигмовидной кишки.

Отдельно применимая химиотерапия возможна, и всё чаще применяется гипертермический способ лечения. Доказано, что раковые клетки более чувствительны к температуре. Поэтому, чтобы разрушить раковую клетку, необходим подъем температуры до 44 градусов. В сравнении, для разрушения здоровой клетки температура достигает 47 градусов. Нагрев опухолевых клеток до 42 градусов ведёт к распаду белка, размножение мутационных клеток прекращается. Кровоснабжение опухолевого нароста меняется и способствует лучшему проникновению химических препаратов.

В процессе проведения операции больной теряет тепло своего тела. Восстановить его помогают нагретые растворы, которые отрегулируют микроциркуляцию и простимулируют перистальтику кишечника.

Гипертермическая внутрибрюшная химиотерапия снижает распространение злокачественных клеток. Метод применяется в качестве лечения и в качестве профилактических мер для группы людей, кто находится в зоне риска.

После проведённой операции или во время вмешательства вводят противоопухолевый препарат в брюшную полость и оставляют там на один час. Потом раствор убирают. В течение этого часа лечебный раствор полностью уничтожает злокачественные патогенные клетки. Вытравление гемзаром первичной опухоли ведёт к полному лечебному курсу, в котором у пациента повышается шанс на выздоровление. Если опухоль в доступном месте, она удаляется хирургом.

Циторедуктивная методика также востребована среди врачей. Хирургия делится на два вида: первичный, когда пациенту удаляют первоисточник рака; и вторичный, когда удалению подлежат метастатические узлы с последующей химиотерапией. При такой операции брюшная полость полностью вскрывается.

Затем онкологи назначают поддерживающий курс гамма-облучения и химиотерапии. С помощью специального прокола брюшины пациенту помогают избавиться от излишней скопившейся жидкости в организме. Больной принимает обезболивающие препараты для снижения болевого симптома.

Пробиотики улучшают пищеварительные процессы, капельницы с физраствором помогают восполнить витамины и минералы. Мочегонные средства улучшают содержание жидкости в организме, выводя ненужный объём. Не стоит забывать про правильное питание пациента.

Получив необходимое лечение, пациент снова проходит полную диагностику состояния здоровья. На основании полученной клинической картины врач корректирует лечение пациента для достижения большего результата.

Прогнозы

Сколько проживет больной с серьёзным заболеванием, трудно сказать. Это зависит от настроя пациента, его эмоционального состояния, общего состояния здоровья, наличия хронических заболеваний, наследственной предрасположенности. Если наблюдаются незначительные поражения брюшной полости, человек проживет ещё 3 и более лет.

При качественном лечении первичного источника болезни шансы на выздоровление увеличиваются. Однако, при захвате большей площади здоровых органов вероятность, что пациент будет жить, снижается.

Прогноз для больного канцероматозом неутешителен, поскольку развитие этого отклонения указывает на последние стадии раковых опухолей. Состояние больного быстро ухудшается, развивается раковая кахексия с последующим наступлением смерти. Те, кто является носителем распространившейся опухоли, редко переступают рубеж в один год. Но каждый десятый пациент переступает установленные рамки и проживает свыше 5 лет.

Опухолевый плеврит сокращает продолжительность жизни. Пациенты, чей диагноз плеврит или канцероматоз плевры, не живут свыше 4 месяцев.

Профилактика

Учитывая специфичность данной болезни, сложно указать профилактические меры, которые полностью исключат распространение раковых клеток внутри организма. Любому человеку важно следить за здоровьем и обращаться за медицинской диагностикой. Своевременно поставленный диагноз сократит распространение первичной опухоли, возникновение метастазов и канцероматоза.

Особое внимание следует уделить репродуктивной системе. Ведь большинство канцероматозного покрытия произошло от рака яичников. Правильный режим работы и отдыха, здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек, физическая подвижность, снижение уровня стресса, создание экологически правильной обстановки. Принятые меры помогают не только исключить определённые виды болезней, но продлить жизнь организму.

Выберите город, желаемую дату, нажмите кнопку «найти» и запишитесь на приём без очереди:

Источник