Ламинопластика шейного отдела позвоночника в модификации nakano

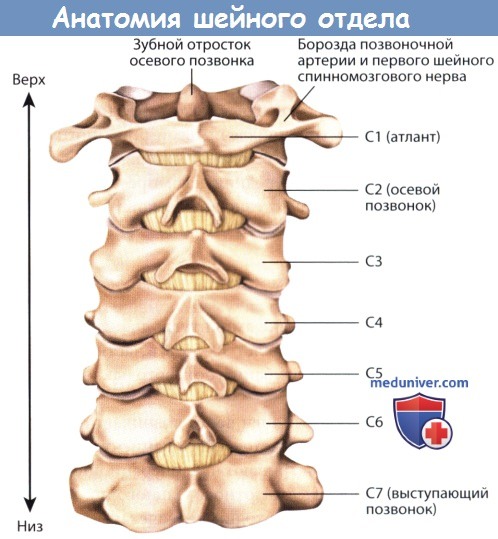

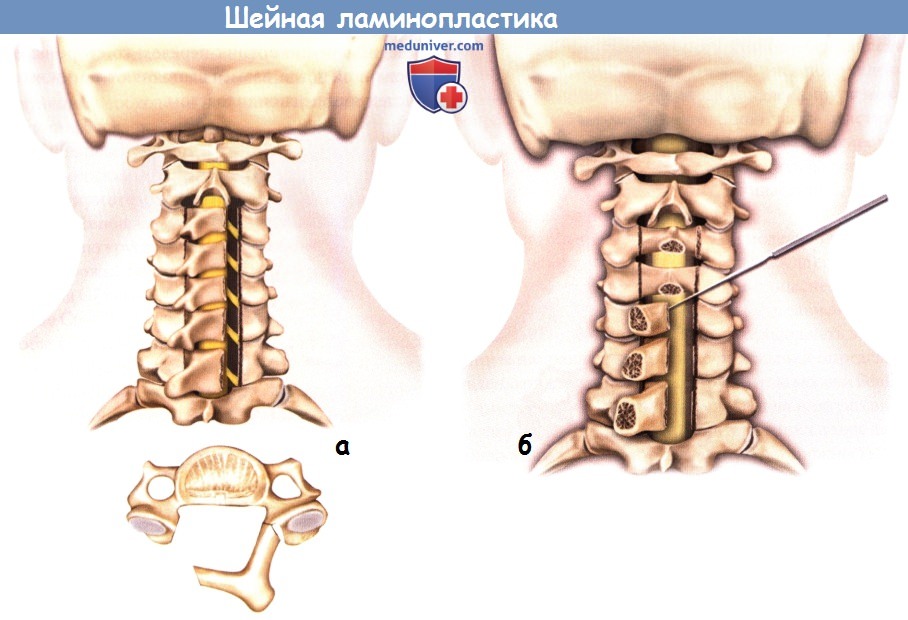

Анатомия и варианты шейной ламинопластикиШейная ламинопластика — это хирургический метод лечения шейной спондилотической миелопатии или окостенения задней продольной связки, который обеспечивает увеличение просвета позвоночного канала, сохраняя при этом целостность всех задних элементов позвонков; поэтому в выполнении последующего спондилодеза нет необходимости. У этого метода существует несколько разновидностей, каждая из которых включает в себя декомпрессию позвоночного канала за счет перемещения, но не удаления задней части дуги, обычно на уровнях С3-С7; при этом твердая мозговая оболочка сдвигается кзади, отдаляясь от передних сдавливающих структур. Благодаря сохранению пластинок дуг позвонков, не нарушается целостность точек прикрепления околопозвоночных мышц, что снижает риск развития послеоперационной нестабильности. Ламинопластику впервые описали Hattori et al. в Японии в 1973 году в качестве метода лечения, в первую очередь, окостенения задней продольной связки. С тех пор метод был доработан многими специалистами и в Северной Америке получил признание, как альтернативный по отношению к ламинэктомии и многоуровневой передней декомпрессии, так как он имеет меньше противопоказаний. Ламинопластика помогает снизить послеоперационную смертность и избежать некоторых осложнений, возникающих после ламинэктомии, таких как неврологические нарушения из-за послеоперационной нестабильности сегмента позвоночника, сагиттальная асимметрия и периневральное рубцевание. Ламинопластика является относительно простой для выполнения операцией и полностью предотвращает развитие связанных с хирургическим доступом при передней декомпрессии с последующим спондилодезом осложнений, которые могут представлять угрозу для жизни пациента при доступе к трем или более уровням позвоночника. Поскольку нет необходимости в спондилодезе, ламинопластика представляет из себя операцию, сохраняющую движение в сегменте позвоночника, что обеспечивает более быстрое и активное восстановление пациента, а также, теоретически, снижает вероятность развития патологических изменений на смежных уровнях. Стоимость применяемых имплантатов ниже, чем стоимость таковых при установке передних или задних фиксирующих конструкций. а) Варианты ламинопластики. Оригинальное описание ламинопластики Хаттори включало в себя Z-образную пластику, выполняемую за счет латерального истончения пластинки дуги позвонка, Z-образного разреза между пластинкой дуги смежного позвонка и последующим соединением пластинок друг с другом с помощью шва. Из-за сложности выполнения операции и больших затрат времени, оригинальная техника операции не вошла в повсеместное применение. Однако именно из этой техники постепенно развилась современная ламинопластика. Техника современной ламинопластики может быть разделена на две категории: одностворчатая («open-door») и двухстворчатая («french door») операции. Ни один из этих вариантов не показал более высокую клиническую эффективность, чем второй; у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, поэтому основным фактором в выборе техники операции является предпочтение хирурга. Хирабаяши (Hirabayashi) впервые описал технику одностворчатой ламинопластики в 1978 году. В ходе операции создают прорезь на одной стороне пластинки дуги позвонка и петлю на другой, обеспечивая тем самым возможность полностью сместить пластинку, не удаляя при этом заднюю часть дуги позвонка. Благодаря простоте выполнения и долгосрочным результатам, описанная техника операции стала широко применяться и будет описана ниже в этой главе. Одностворчатая ламинопластика, вероятно, является более безопасной операцией, чем двухстворчатая ламинопластика, потому что более латеральное создание бором прорезей снижает риск повреждения заднего венозного сплетения. Курокава (Kurokawa) описал альтернативную двухстворчатую ламинопластику или технику рассечения остистого отростка в 1982 году. Операция включала в себя создание двусторонних петель в латеральных частях пластинки дуги позвонка и полное срединное рассечение костной ткани, позволяющее развести половины пластинки, чтобы увеличить просвет позвоночного канала. Преимуществами такого доступа является более симметричное и, возможно, большее по объему расширение позвоночного канала. Хотя такая операция связана с меньшим объемом кровопотери из венозного сплетения, чем одностворчатая операция, двухстворчатая ламинопластика включает в себя опасный этап срединной остеотомии и требует дополнительного времени на создание второй петли. б) Анатомия ламинопластики: — Важную роль играет анатомия костных структур и связочного аппарата шейного отдела позвоночника, расположенного ниже уровня осевого позвонка. — Следует обратить внимание на мышцы и связки, которые прикрепляются к остистому отростку позвонка С2. — Тщательно определяют место соединения пластинки дуги позвонка с латеральной массой, поскольку оно является ориентиром для создания прорезей; также определяют и сохраняют целостность капсул межпозвонковых суставов.

— Также рекомендуем «Показания и противопоказания шейной ламинопластики» Оглавление темы «Шейная ламинопластика.»:

|

Источник

Показания и противопоказания шейной ламинопластикиа) Показания шейной ламинопластики: б) Противопоказания: в) Преимущества шейной ламинопластики: г) Недостатки:

— Также рекомендуем «Техника и этапы операции шейной ламинопластики» Оглавление темы «Шейная ламинопластика.»:

|

Источник

Техника и этапы операции шейной ламинопластики

а) Оборудование для шейной ламинопластики:

— Стандартный операционный стол с системой стабилизации головы модели Mayfield.

— Налобные осветители и хирургические лупы.

— Передвижной рентгеноскопический аппарат для интраоперационной навигации.

— Ретракторы (мозжечковые, модели Adson-Beckman).

— Дрель модели М-8 или с 3-мм бором с круглым наконечником.

— Лезвие для пилы.

— Кусачки модели Kerrison (1,2 и 3-мм).

— Свежезамороженный или лиофилизированный аллотрансплантат, либо «мини» пластины для ламинопластики.

— Гемостатические средства (FloSeal, тромбиновый гель)

б) Положение пациента при шейной ламинопластике:

— Общую анестезию обеспечивают без значительных движений шеи, чтобы избежать повреждения спинного мозга при существующей миелопатии. Рекомендуется проводить интубацию при помощи фиброоптического оборудования.

— Электроды для нейромониторинга размещают до принятия пациентом положения лежа на животе; записывают изолинию соматосенсорных и двигательных вызванных потенциалов.

— Устанавливают систему стабилизации головы модели Mayfield. Одиночную спицу размещают непосредственно над ухом пациента, а двойные спицы — на аналогичном уровне с противоположной стороны. Систему затягивают до показания «60» на индикаторе давления. Прикрепляют систему к операционному столу после надлежащего укладывания пациента в положение лежа на животе.

— Пациента переворачивают на операционном столе в положение на животе, проявляя осторожность в отношении стабильности шеи, чтобы избежать повреждения спинного мозга.

— Крайне важно правильно зафиксировать шею пациента: наилучшим является положение незначительного сгибания, при котором удобнее выполнять доступ и ушивание раны по естественным линиям натяжения кожи. Это отличается от положения шеи при заднем спондилодезе, когда рекомендуется фиксировать шею в положении разгибания.

— Руки пациента фиксируют вдоль тела с помощью специальных подкладок. Колени сгибают, чтобы предотвратить сползание пациента вниз на операционном столе. Под места костных выступов подкладывают мягкие прокладки, а плечи пациента могут быть отведены в сторону его ног для улучшения рентгеноскопической визуализации.

— Стол устанавливают в обратное положение Тренделенбурга, чтобы улучшить венозный отток и уменьшить объем кровопотери.

а — Пациента фиксируют на столе в положении лежа на животе, шея выступает за край операционного стола.

Голову фиксируют системой стабилизации модели Mayfield в нейтральном положении.

Под точками всех костных выступов размещают прокладки.

Сгибают колени, чтобы предотвратить скольжение пациента по стола при его установке в обратное положение Тренделенбурга для уменьшения объема венозного кровотечения.

б — Рекомендована фиксация шеи в положении незначительного сгибания.

в) Подготовка операционного поля:

— Пальпируют костные анатомические ориентиры. Наиболее выступающими являются остистые отростки позвонков С2 и С7, которые легко определяются.

— Сбривают волосяной покров выше уровня затылочного выступа.

— Операционное поле обрабатывают стандартным методом и обкладывают его стерильными простынями и разрезаемыми пленками модели «Ioban», от наружного затылочного выступа примерно до остистого отростка позвонка Т3.

г) Кожный разрез и рассечение тканей:

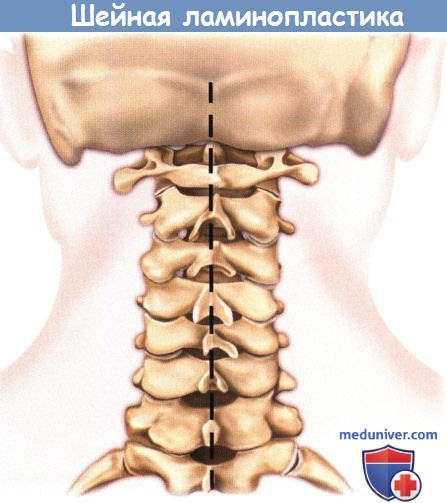

— Выполняют задний продольный разрез по срединной линии от уровня С2 до С7. Столь длинный разрез необходим из-за жесткости желтых связок.

— Рассекают желтые связки; необходимо строго придерживаться срединной линии, на которой расположен бессосудистый шов, что значительно уменьшает обильность кровотечения. Обеспечивают полный гемостаз в подкожных тканях с помощью электрокоагулятора.

— Поднадкостничное рассечение выполняют от уровня С3 до С7, отводя околопозвоночные мышцы в латеральном направлении. Необходимо проявлять осторожность, чтобы не привести к пенетрации расширенных межостистых промежутков. Также обнажают остистые отростки позвонков С2 и С7; в ходе манипуляций необходимо сохранить целостность задних срединных связок.

— В латеральном направлении рассечение тканей продолжают до середины латеральных масс позвонков С3 и С7, сохраняя при этом целостность капсул межпозвонковых суставов. Их повреждение предотвращают благодаря подкладыванию круглой губки под элеватор модели «Cobb». При возможности не отделяют от остистого отростка позвонка С7 соответствующие мышцы; при стенозе на уровне С6-С7 удаляют верхнюю часть позвонка С7.

— Чтобы предотвратить развитие нестабильности сохраняют мышцы, фиксированные к остистому отростку С2. Если приходится отделять эти мышцы, перед ушиванием операционной раны восстанавливают их соединение с позвонком С2. Широкое обнажение нижней поверхности пластинки дуги позвонка С2 помогает визуализировать латеральные массы позвонка С3.

— Отведение тканей наилучшим образом обеспечивается двумя глубокими мозжечковыми ретракторами.

Под кожей пальпируются костные анатомические ориентиры.

Легко определяются затылочные выступы, а также остистые отростки позвонков С2, С7 и Т1.

Разрез выполняют от нижнего затылочного выступа до остистого отростка позвонка Т1.

Выполняют срединный продольный разрез на уровнях операции.

Остистые отростки обнажают преимущественно по бессосудистому шву.

Необходимо проявить осторожность, чтобы сохранить целостность межостистой связки и тем самым не нарушить функцию заднего связочного аппарата.

а — Разрезают желтую связку по срединной линии, после чего поднадкостнично отсекают околопозвоночные мышцы, обнажая при этом межпозвонковые суставы.

Не отделяют мышцы, прикрепляемые к позвонку С2, в точках их соединения.

б — По другой методике, мышцы, в точках их соединения с позвонком С2, выделяют группами с последующим пришиванием их обратно к остистому отростку С2.

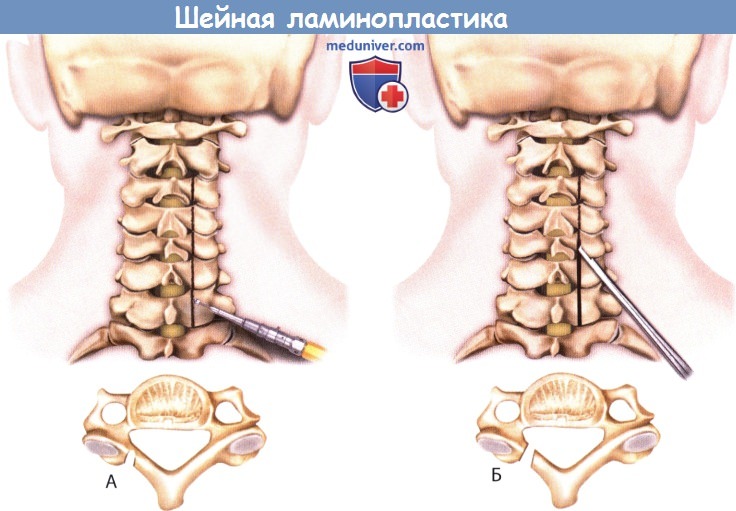

д) Подготовка прорези:

— Остистый отросток может быть удален для улучшения визуализации; удаленный фрагмент костной ткани может быть использован в качестве трансплантата при фиксации пластинки дуги позвонка. Также при этом снижается натяжение мягких тканей при ушивании послеоперационной раны.

— Чтобы снизить кровопотерю, пластинку дуги сначала разрезают со стороны, которую предстоит смещать. Данную манипуляцию выполняют на половине, соответствующей более значительной радикулопатии. С этой стороны дополнительно может быть проведена декомпрессия межпозвонкового отверстия.

— Прорезь деликатно создают 3-мм бором в месте соединения пластинки с латеральной массой. Движения бором из стороны в сторону без давления на костную ткань помогают снизить риск повреждения спинного мозга в позвоночном канале. Хирург может более агрессивно удалять нижнюю часть пластинки из-за глубже лежащей желтой связки, хотя важнее проявлять осторожность, чтобы определить достаточную глубину сверления верхней части пластинки, которая значительно толще нижней.

— Разрез завершают 1 -мм кусачками модели Kerrison, удаляя внутренний кортикальный слой, после его истончения с помощью бора. Безопаснее начинать с нижней части позвонков С6 или С7, в зависимости от уровней ламинопластики, а затем продолжать в восходящем направлении. Костные перемычки определяют маленькой кюреткой или инструментом модели Penfield N° 4; осторожно отделяют нижележащую желтую связку. Связку рассекают для смещения пластинки в ходе ламинопластики. Соблюдают предельную осторожность, чтобы избежать профузного эпидурального кровотечения на данном этапе операции. Для достижения гемостаза используют биполярный коагулятор или гемостатические средства (FloSeal, Gelfoam).

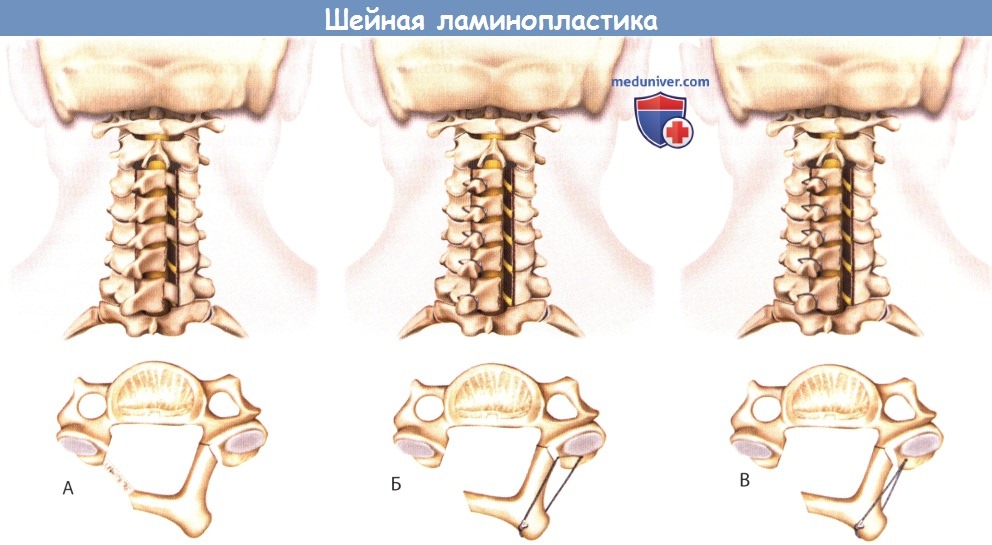

— Петлю формируют на противоположной стороне, на том же уровне соединения пластинки с латеральной массой. Наружный кортикальный и средний губчатый слои удаляют, оставляя только внутренний кортикальный слой. Манипуляция может быть выполнена за счет постепенного истончения, чтобы обеспечить возможность деформации ткани. Для гемостаза может быть использован костный воск. Затем непрерывно проверяют подвижность задних элементов позвонка и петли, оказывая давление на соответствующие остистые отростки до появления свободного податливого движения. Если непреднамеренно возник перелом со стороны сформированной петли, взамен выполняют ламинэктомию с последующим спондилодезом.

е) Пермещение пластинки дуги:

— Рассекают межостистые связки на уровнях С2-С3 и С6-С7. Полностью отсекают желтую связку на стороне рассечения пластинки дуги позвонка. Соединения связки с пластинкой деликатно разделяют зондом модели Woodson, проводя им под пластинкой.

— Далее следует этап смещения пластинки дуги позвонка в ходе ламинопластики, за счет плавного нажатия на остистые отростки. Для этого рекомендуется надавливать со стороны смещения крючком для захвата нерва, переходя от пластинки к пластинке в восходящем направлении.

ж) Реконструкция задней дуги с использованием трансплантата или пластин:

— Пластинку дуги позвонка фиксируют в открытом состоянии, используя один из возможных методов, включающих в себя установку аутологического или аллогенного трансплантата, наложение швов или закрепление пластинами.

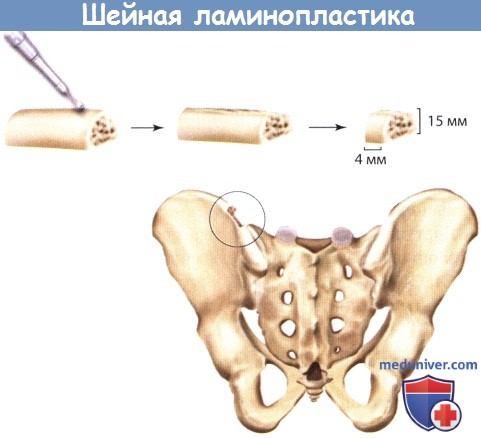

— К вариантам источников аутотрансплантата относятся аутологические остистые отростки; обычно подходящим размером обладают отростки позвонков С6 и С7. Также может быть получен трикортикальный фрагмент подвздошного гребня. Перпендикулярно относительно подвздошного гребня могут быть вырезаны и впоследствии эффективно установлены три костных фрагмента размерами 4×15 мм каждый.

— Варианты получения аллотрансплантата также разнообразны и включают в себя свежезамороженный и лиофилизированный трикортикальные фрагменты подвздошного гребня или ребра. Свежезамороженные трансплантаты медленно размораживают и омывают раствором антибиотика перед установкой. Лиофилизированные трансплантаты помещают в физиологический раствор на 10 минут для регидратации перед использованием.

— Пазы формируют на каждой стороне трансплантатов и размещают одну сторону немного глубже другой, чтобы предотвратить смещение трансплантата в позвоночный канал. Рекомендуется устанавливать трансплантаты на уровнях позвонков С3, С5 и С7; трансплантат на уровне С5 должен иметь размеры больше, чем таковые на других уровнях, потому что соответствует середине области декомпрессии и испытывает на себе наибольшее воздействие. Пазы размещают в надлежащей позиции; скошенная форма края трансплантата позволяет установить его надлежащим образом с минимальной необходимостью дополнительной фиксации, хотя может понадобиться изменение размеров трансплантата, для получения надежной фиксации.

— Альтернативным методом закрепления пластинки дуги позвонка является наложение шва. Шов проводят через капсулу межпозвонкового сустава на стороне сформированной петли и прикрепляют к остистому отростку.

— Частота применения пластин стремительно возрастает. Для закрепления используют специализированные пластины для ламинопластики индивидуальной формы. Надежная фиксация пластинки дуги позвонка в открытом положении любым методом зависит от заживления пластинки со стороны петли.

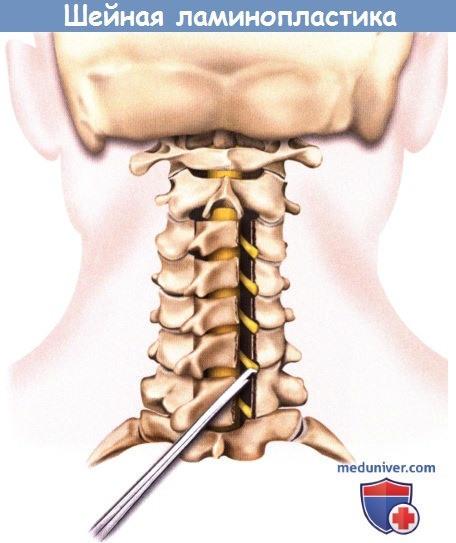

з) Техника декомпрессии межпозвоночного отверстия:

— Возможно проведение декомпрессии межпозвонковых отверстий на стороне смещения пластинки дуги позвонка при наличии признаков значительной радикулопатии в сочетании с миелопатией. Декомпрессию межпозвонковых отверстий проводят до ламинопластики, чтобы избежать непреднамеренного повреждения твердой мозговой оболочки.

— Медиальную треть межпозвонкового сустава истончают, вначале, с помощью костного бора, а затем — алмазного сверла. Удаление костной ткани завершают 1-мм кусачками модели Kerrison, отсекая верхнюю стенку межпозвонкового отверстия и обнажая нервный корешок. Необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить незащищенную твердую мозговую оболочку.

— Чтобы подтвердить достаточность декомпрессии в межпозвонковое отверстие вводят крючок для захвата нерва.

и) Техника спондилодеза:

— При нестабильности или осевых болях высокой интенсивности, совместно с ламинопластикой может быть выполнен спондилодез.

— Доступ выполняют латеральнее уровня капсул межпозвонковых суставов. Капсулы суставов на уровнях С3-С4, С4-С5, С5-С6 и С6-С7 могут быть удалены, тогда как целостность капсул суставов на уровнях С2-С3 и С7-Т1 должна быть сохранена, чтобы уменьшить степени нестабильности и дегенерации смежных уровней.

— После ламинопластики традиционным методом устанавливают винты в латеральные массы. Рекомендуется размещать винты на 1 мм медиальнее середины латеральной массы, направляя их под углом 15° в восходящем направлении и 30° в латеральном направлении.

— После размещения винтов удаляют кортикальный слой с латеральных масс и прикрепляют к ним аутологический или аллогенный костный трансплантат.

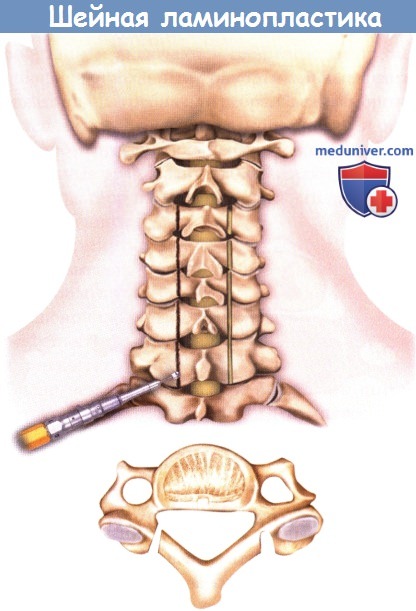

к) Двухстворчатая ламинопластика:

— Двухстворчатая ламинопластика является альтернативным методом, при котором пластинку дуги позвонка рассекают по срединной линии и формируют петли с обеих сторон.

— По окончании формирования хирургического коридора, атравматическим бором полностью рассекают по срединной линии остистые отростки и пластинки дуг позвонков. Данную манипуляцию можно аккуратно завершить 1-мм кусачками модели Kerrison.

— Одинаковые двусторонние петли формируют, как описано выше, в местах соединения пластинки с латеральной массой.

— При двухстворчатой ламинопластике разведенные половины пластинки дуги фиксируют в открытом положении с помощью методов, аналогичных описанным выше. Подходящий костный трансплантат закрепляют при помощи шва или пластины.

л) Ушивание операционной раны:

— Глубокий дренаж устанавливают для предотвращения послеоперационного образования гематомы.

— Околопозвоночные мышцы сводят непрерывным швом нитями из викрила (№ 1), чтобы уменьшить пространство между тканями и снизить натяжение кожи при ее восстановлении.

— Целостность выйной связки также восстанавливают нитями из викрила (№1) восьмиобразными швами. Крайне важно сформировать герметичный шов.

— Традиционным образом сшивают кожу и подкожные ткани. Рекомендуется накладывать внутрикожные швы.

м) Уход после операции:

— Рекомендуется ношение жесткого шейного воротника, например, модели Aspen (Филадельфия, Пенсильвания, США) или модели Miami-J непосредственно после операции в течение 2-4 недель с дальнейшим ношением мягкого воротника. При участии специалиста по лечебной физкультуре начинают восстанавливать силу мышц шеи и амплитуду движений, после начала ношения мягкого воротника.

— В течение первых суток послеоперационного периода, рекомендуется устанавливать головной конец кровати под углом 30-45°, чтобы уменьшить объем венозного кровотечения. Ведение пациента в раннем послеоперационном периоде соответствует стандартной методике; при необходимости назначают обезболивающие препараты; дренаж удаляют через 24-48 часов. Лечебная физкультура помогает мобилизовать больных, находящихся в стационаре. Пациентов выписывают на 2-4 сутки после операции.

Прорезь формируют в месте соединения пластинки дуги с латеральной массой.

А. При помощи 3-мм бора формируют прорезь на стороне смещения пластинки дуги в месте соединения пластинки с латеральной массой.

Б. Пластинку отделяют от межпозвонкового сустава с применением 1-мм кусачек модели Kerrison.

Прорезь формируют на стороне петли в месте соединения пластинки дуги с латеральной массой.

Эта прорезь должна быть шире, чем на противоположной стороне, чтобы позволить сместить пластинку.

Непрерывно проверяют подвижность задних элементов и петли нажатием на соответствующие остистые отростки до появления свободного податливого движения.

а — После рассечения межостистых связок С2-С3 и С7-T1 смещают пластинку дуги позвонка.

б — Использование крючка для захвата нерва помогает смещению пластинок.

Из передней части подвздошного гребня с помощью пилы вырезают три костных фрагмента размером 4×15 мм.

А. Размещают подготовленные костные трансплантаты на уровне открытых пластинок дуг позвонков С3, С5 и С7.

Необходимо тщательно изменить трансплантат до надлежащего размера, так чтобы стала возможным его фиксация вместе с пластинкой.

Скошенные края трансплантата препятствуют его смещению в позвоночный канал.

Пластинку дуги фиксируют швом через капсулу межпозвонкового сустава (Б) или с помощью анкера, установленного в латеральную массу (В).

Специализированные пластины для шейной ламинопластики.

В ходе ламинопластики, на стороне смещения пластинки дуги позвонка может быть выполнена декомпрессия межпозвонкового отверстия с истончением медиальной трети межпозвонкового сустава бором,

а затем — 1-мм кусачками модели Kerrison.

Адекватность декомпрессии межпозвонкового отверстия определяют при введении крючка для захвата нерва в просвет отверстия.

— Также рекомендуем «Осложнения шейной ламинопластики. Клинический пример»

Оглавление темы «Шейная ламинопластика.»:

- Анатомия и варианты шейной ламинопластики

- Показания и противопоказания шейной ламинопластики

- Техника и этапы операции шейной ламинопластики

- Осложнения шейной ламинопластики. Клинический пример

Источник