Латерофлексия шейного отдела позвоночника

Расположение пальцев рук на черепе по Сатерленду. Пациент на спине. Врач сидит возле головного конца стола, локти на столе, колени разведены, пятки на полу, опора на седалищные бугры.

Пассивный тест. Пальцы фиксированы на костях черепа в положении по Сатерленду. Оцениваем опускание и расхождение II и V пальцев слева и справа, а также выпуклость черепа справа и слева.

Активный тест: индуцируем движение правой латерофлек- сии с ротацией II и V пальцами левой руки. Правая рука пассивна и улавливает движения костей черепа. Слева смещение кзади большого крыла клиновидной кости и чешуи затылочной кости приведет к правой латероверзии по косой оси. Затем сближаем

- и V пальцы левой руки и тем самым индуцируем выпуклость черепа справа (клиновидная и затылочная кости ротируются по вертикальным осям в противоположные стороны).

Если при индукции движения правой латерофлексии с ротацией левой рукой и левой латерофлексии с ротацией правой рукой амплитуды движений одинаковы, то дисфункции СБС в латерофлексии с ротацией нет.

Если легче индуцируется движение правой латерофлексии с ротацией, чем левой, то диагностируем дисфункцию сфенобазилярного синхондроза в правой латерофлексии с ротацией, и наоборот (рис. 11, 12).

Рис. 11. Схематичное изображение правосторонней латерофлексии с ротацией СБС (по F. Peyralade, R. Caporossi, 1992): а (вид сверху), б (вид сзади) — смещение крыла клиновидной кости и чешуи затылочной кости; в — изображение черепа на примере правосторонней латерофлексии с ротацией СБС (вид спереди).

Рис. 11. Схематичное изображение правосторонней латерофлексии с ротацией СБС (по F. Peyralade, R. Caporossi, 1992): а (вид сверху), б (вид сзади) — смещение крыла клиновидной кости и чешуи затылочной кости; в — изображение черепа на примере правосторонней латерофлексии с ротацией СБС (вид спереди).

В квадрантах черепа обозначены тенденции к кинетическим паттернам черепа; RE — наружная ротация; RI — внутренняя ротация; D — право; G —лево

Рис. 12. Пальпация латерофлексии с ротацией (по A. Gehin, 1991) (стрелками указаны направления движений пальцев врача)

Вертикальное смещение СБС

Расположение пальцев на черепе по Сатерленду. Вначале оцениваем движение клиновидной и затылочной костей (флексия, экстензия).

Для вертикального смещения «высокая клиновидная кость» (рис. 13, а) характерно положение больших крыльев клиновидной кости во флексии, тело ее — кверху. Указательные пальцы находятся на больших крыльях для того, чтобы перевести клиновидную кость в сгибание, а мизинцы — на затылочной кости (рис. 14, а). Во флексии клиновидной кости на затылочной кости ничего не ощущается. Затем переводим клиновидную кость в разгибание и мизинцами ощущаем, что разгибание затылочной кости идет легко (рис. 15).

Рис. 13. Схематичное изображение разновидностей вертикальных смещений (no F. Peyralade, R. Caporossi, 1992): а — верхнее смещение клиновидной кости

Рис. 13. Продолжение: б — нижнее смещение клиновидной кости

Рис. 14. Пальпация «высокой клиновидной кости» (а) и «низкой клиновидной кости» (б) (no A. Gehin, 1991).

Стрелками указаны направления движений клиновидной и затылочной костей

Рис. 15. Пальпация вертикального смещения клиновидной кости вверх

(по A. Gehin, 1991). Стрелками указаны направления движений пальцев врача

Для диагностики вертикального смешения «низкая клиновидная кость» (рис. 13, б) принцип тестирования такой же, только для затылочной кости будет характерна преимущественнс флексия, а для клиновидной кости — экстензия (рис. 14, б).

Вертикальные смещения часто сопровождаются торсией, ла- терофлексией с ротацией.

Латеральное смещение СБС

Латеральное смещение возникает при сильном воздействии сбоку по направлению к СБС, провоцирующем ротацию в одном’ направлении по вертикальным осям.

Для латерального смещения «клиновидная кость влево» характерно: основание клиновидной кости смещается влево, а затылочная кость — вправо.

Для латерального смещения «клиновидная кость вправо» характерно: смещение основания клиновидной кости вправо, а за-, тылочной кости — влево (рис. 16, 17).

юа

Рис. 17. Пальпация латерального смещения СБС (по A. Gehin, 1991). Стрелками указаны направления движений пальцев врача

При латеральных смещениях определяется асимметрия квадрантов черепа, таким образом, голова «приобретает форму параллелограмма».

Помимо вышеизложенных дисфункций существует еще компрессия СБС, а также возможны сочетания паттернов.

Источник

Травма нижнего шейного отдела позвоночника (субаксиальная травма) — методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

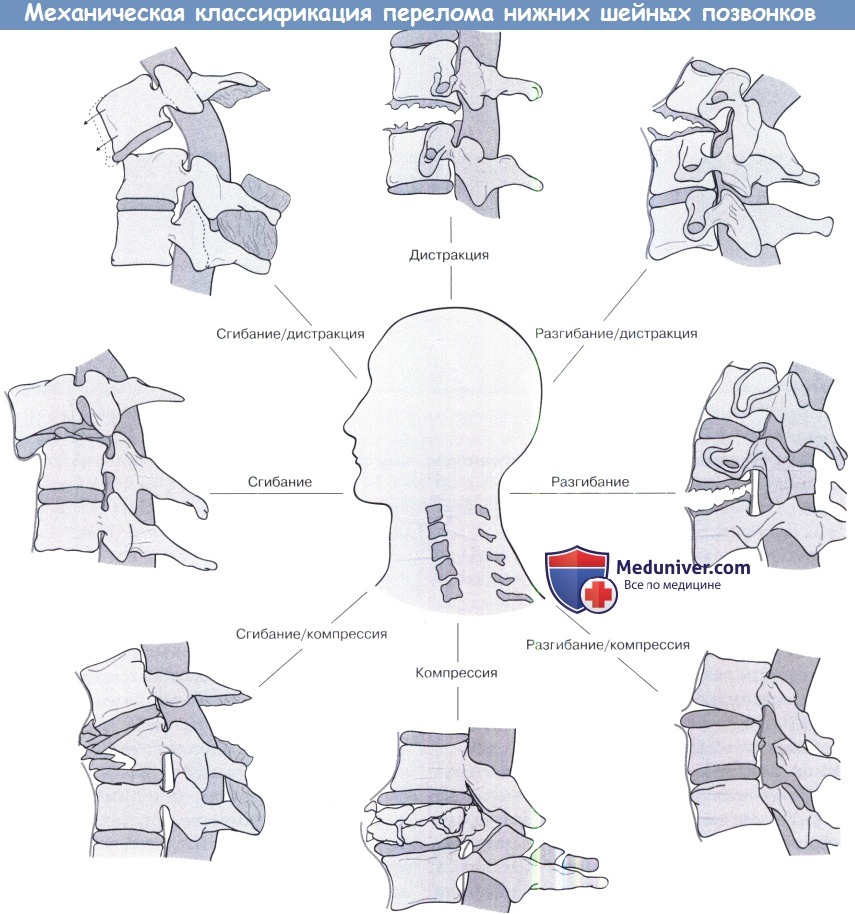

Существует множество классификационных систем, описывающих различные типы субаксиальных травм шейного отдела позвоночника. Ни одна классификация не идеальна, необходимо добавить степень неврологического дефицита, используя систему Frankel или систему Американской ассоциации травмы позвоночника (ASIA). Наиболее часто используется классификация Allen, в которой выделяется шесть типов переломов в зависимости от механизма травмы:

— Тип I вызван сгибательной компрессией и делится на пять подкатегорий.

— Тип II вызван вертикальной компрессией и представляет собой нарушения в теле позвонка (три подтипа, последний из которых называется «взрывным переломом»).

— Тип III является нарушением в заднем связочном комплексе за счет дистракционного сгибания (четыре подкатегории, последняя — вывих).

— Тип IV представляет собой разрушение задних костных элементов при компрессии (три подтипа перелома арки).

— Тип V является прогрессирующим нарушением движения в сегменте, вызванным дистракционным разгибанием. Эта травма известна у пожилых людей как «падение на лицо».

— Тип VI представляет собой асимметричный компрессионный перелом тела позвонка, вызванный латеральным сгибанием под нагрузкой.

Алгоритмы, используемые для классификации субаксиальных травм варьируют в разных учреждениях и даже среди хирургов одного отделения. В последнее время Vaccaro et al. и группой изучения травмы позвоночника (48 хирургов) предложен новый подход к классификации субаксиальных травм шейного отдела позвоночника, с энтузиазмом воспринятый сообществом хирургов позвоночника. Классификация предлагает три основных характеристики травмы:

1. Морфология травмы определяется по структуре нарушения позвоночного столба на имеющихся изображениях от лучшего к худшему (компрессия, дистракция, перемещение).

2. Целостность диско-связочного комплекса мягких тканей (целые, неопределенные, нарушенные).

3. Неврологический статус (норма, корешок, спинной мозг частично/полностыо).

Система основана на простой оценке рентгенологических и клинических признаков, давая возможность выбирать между консервативным и/или хирургическим лечением.

При большинстве нестабильных травм среднего и нижнего шейного отдела позвоночника можно оперировать из переднего доступа после закрытой тракции.

Невправляемые суставные дислокации/переломы с преимущественно задней нестабильностью, как правило, лечатся комбинированно, начиная с передней дискэктомии.

В нашей клинике неврологический дефицит у пациента является показанием для срочного хирургического вмешательства. Даже у пациентов с дегенеративным стенозом позвоночного канала и разгибательной травмой шейного отдела позвоночника с типичным неврологическим дефицитом выполняется экстренная хирургическая декомпрессия и фиксация.

В таких случаях мы часто находим надрывы передней продольной связки на МРТ, а также во время операции. Они представляют собой опасную для спинного мозга нестабильность, особенно при стенозе позвоночного канала.

Травматические повреждения шейно-грудного перехода у больных с анкилозирующим спондилитом представляют особую проблему, так как фиксированный позвоночник имеет тенденцию к переломам, как длинные кости. Консервативные и хирургические методы также различны.

Благодаря снижению частоты осложнений, активное хирургическое лечение стало более благоприятным для пациента, чем внешняя фиксация, и является общей тенденцией в травматологии. Пациенты после хирургического лечения рано активизируются, и общий показатель заживления переломов значительно улучшился.

Невозможно перечислить весь спектр металлоконструкций, которые доступны для хирургов в настоящее время, но основной вопрос остается прежним: выбор адекватной процедуры для конкретного случая.

Для достижения долгосрочного хорошего исхода оперативное вмешательство должно быть минимально инвазивным, эффективным и отвечать основному принципу «не навреди». С другой стороны, надежные ориентиры для определения в конкретном случае выбора консервативного или хирургического решения, а также опций последнего, отсутствуют.

Схематическое изображение механической классификации Аллена.

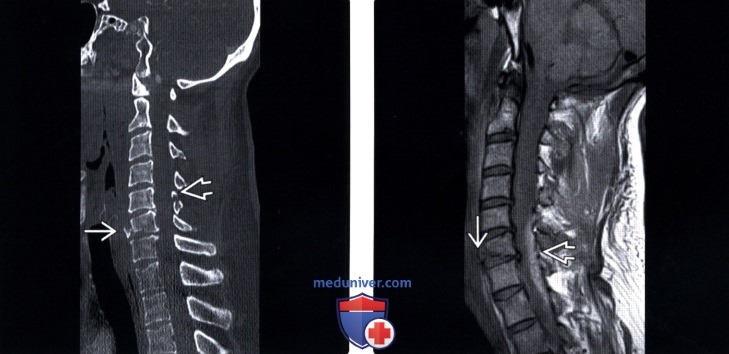

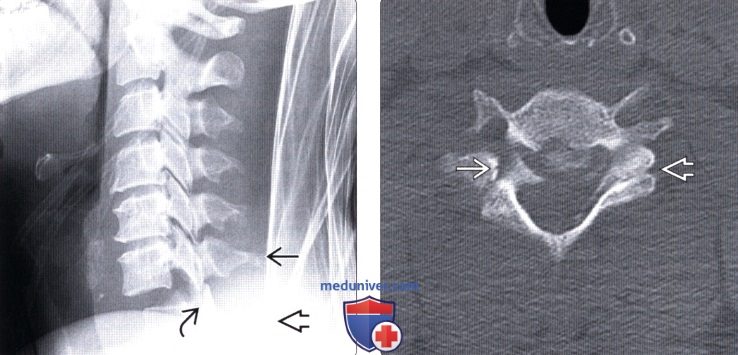

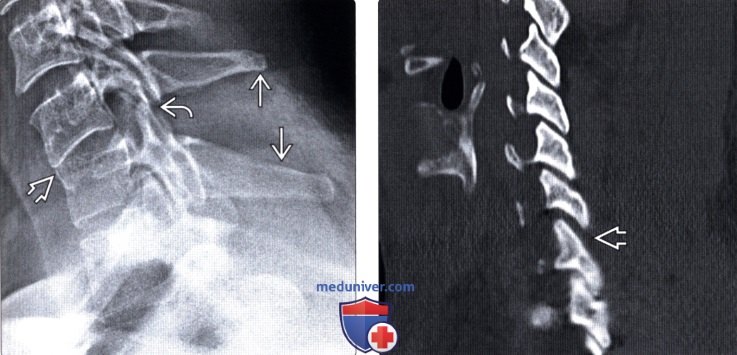

А, Б. Оскольчатые переломы С5 и С6:

А. Рентгенография в боковой проекции после тракции.

Б. Двухуровневая корпорэктомия с трансплантацией и фиксацией пластиной.

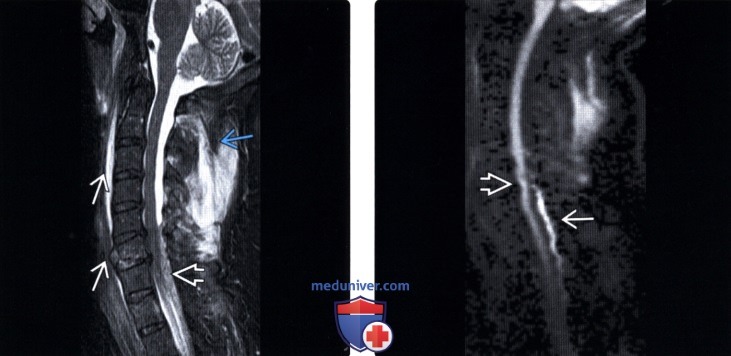

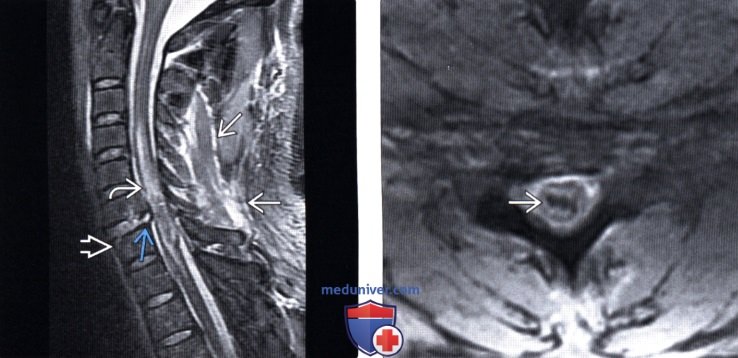

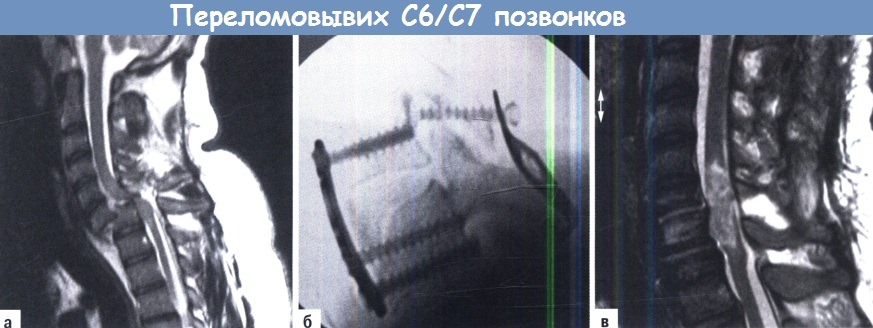

A-В. С6/С7 переломовывих с полным повреждением спинного мозга:

А. МРТ до удаления перелома.

Б. Ситуация после комбинированной процедуры: тракция и задняя редукция с фиксацией крюком Magerl, передняя дискэктомия, трансплантация и фиксация пластиной.

В. Послеоперационная МРТ, Т2-взвешенное изображение в сагиттальной проекции, показывающее степень повреждения спинного мозга.

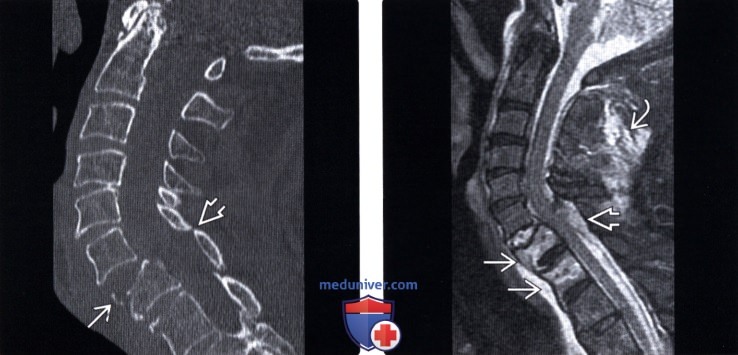

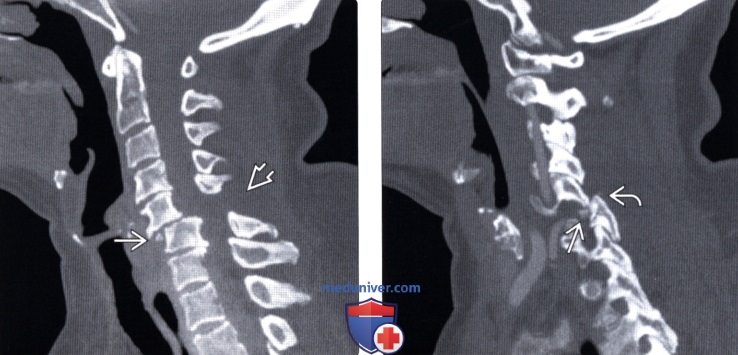

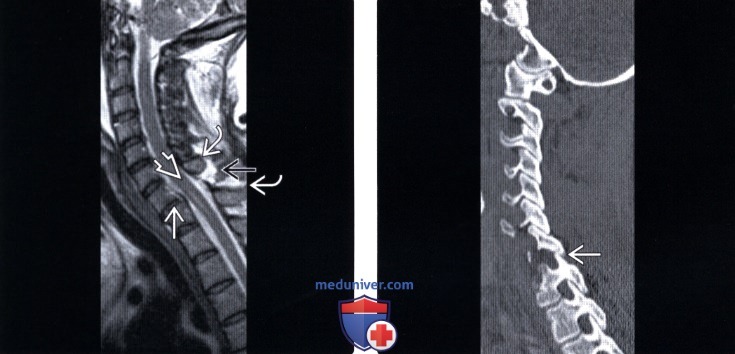

A-В. Перелом шейно-грудного перехода у пациентов с болезнью Бехтерева:

А. КТ реконструкция показывает перелом и фрагмент перелома в канале позвоночника.

Б. Послеоперационная КТ-реконструкция в сагиттальной проекции: отсутствие фрагмента перелома.

С помощью виртуальной навигации винты попарно введены в боковые массы субаксиального шейного отдела позвоночника и транспедикулярные винты в верхней грудной области позвоночника.

В. Прогресс заживления перелома через три месяца после операции.

— Также рекомендуем «Классификация перелома позвоночника»

Оглавление темы «Нейрохирургия травмы позвоночника.»:

- Травма нижнего шейного отдела позвоночника (субаксиальная травма) — методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Классификация перелома позвоночника в грудном и поясничном отделе

- Показания для операции при переломе позвоночника — Европейские рекомендации

- История хирургии позвоночника — развитие методов фиксации

- Отдаленные последствия перелома позвоночника

- Эффективность стероидов при травме спинного мозга

- Сроки операции при переломе позвоночника

- Сирингомиелия — методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Прогноз и последствия повреждения спинного мозга

- Лечение повреждения спинного мозга и уход за больным — Европейские рекомендации

Источник

Тестирование ПДС Cq—Ci

Исходное положение больного: лежа на спине.

Исходное положение врача: сидя у изголовья пациента.

Положение рук врача: указательные пальцы находятся на поперечных отростках С, а ладони плотно контактируют с черепом на уровне затылочной кости.

Методика тестирования:

- Переводим череп в разгибание и, удерживая его в этом положении, указательными пальцами осуществляем смещение Со“С( вправо-влево.

Оценка результатов: если латерофлексия вправо и влево одинаковая — Cq—С в нормальном разгибании. Если латерофлексия вправо больше, чем влево, — левый мыщелок не может идти вперед и находится в заднем блоке. В остеопатии такое положение затылочной кости условно обозначают как «правый передний затылок». Если латерофлексия влево больше, чем вправо, — мыщелок заблокирован справа и не идет вперед. Это «левый передний затылок».

- Затем череп переводим в сгибание, осуществляем смещение вправо-влево. Оцениваем результаты: если латерофлексия одинакова вправо и влево, то Cq—C в нормальном сгибании. Если латерофлексия вправо больше, чем влево, — правый мыщелок не идет назад, он блокирован спереди. Это так называемый «задний левый затылок». Если латерофлексия влево больше, чем вправо, — левый мыщелок не хочет идти назад, блокирован спереди слева. Это «задний правый затылок».

Тестирование ПДС с Сц по Суп

Исходное положение больного: лежа на спине.

Исходное положение врача: стоя, или сидя у изголовья больного.

Методика тестирования:

Сохраняя нейтральное положение шейного отдела позвоночника пациента, врач устанавливает II и III пальцы обеих рук на область поперечных отростков, осуществляет латерофлексию поочередно вправо и влево на уровне каждого позвонка, от Сц

до Суп- Латерофлексия производится за счет латерального смешения вышележащего позвонка по отношению к нижележащему. Сравнительный анализ правой и левой латерофлексии каждого из позвонков шейного отдела позволяет судить о возможном наличии дуги и локализовать наиболее выступающий позвонок этой дуги.

Локализация позвонка в дисфункции производится за счет сравнительного анализа правой и левой латерофлексии позвонков в положении разгибания и сгибания шейного отдела позвоночника.

Тестирование мягких тканей шеи

Тестирование состояния мягких тканей включает в себя пальпацию передних и заднебоковых поверхностей шеи и надключичного пространства. Сравнительный анализ пальпаторных ощущений позволяет выявлять участки, имеющие наибольшее напряжение и плотность, указывающие на наличие в этих местах миофасциальных или фиброзных уплотнений и спаек.

Тестирование I ребра и ключицы

Исходное положение больного: сидя.

Исходное положение врача: стоя за больным, грудина врача соприкасается со спиной больного.

Положение рук врача: I пальцы, смещая передний край трапециевидной мышцы кзади, устанавливаются на верхний край I ребра; II пальцы — сверху на грудинный конец ключицы;

- пальцы — под ключицу; ладонь располагается на уровне клю- чично-акроминального сустава.

Этапы тестирования:

- й этап — тестирование I ребра. Больной осуществляет форсированный вдох и выдох. Врач I пальцами одновременно оценивает подвижность I ребра справа и слева. Если ребро с одной стороны поднимается больше и опускается меньше, чем ребро с другой стороны, то это нарушение функции ребра на вдохе.

- й этап — тестирование ключицы в дисфункции отведения. Не меняя положения пальцев, врач просит больного поднять и

опустить надплечья. II пальцами врач одновременно оценивает подвижность ключиц справа и слева. Если при подъеме надпле- чий грудинный конец ключицы опускается больше, а при опускании надплечий не поднимается или поднимается меньше, то это дисфункция отведения ключицы. - й этап — тестирование ключицы в дисфункции. Переместив II пальцы на переднюю поверхность грудинного конца ключиц, врач просит больного привести надплечья кпереди. Двумя пальцами врач одновременно оценивает подвижность ключиц справа и слева. Если при этом отсутствует движение грудинного конца ключиц кзади или оно значительно меньше, чем на противоположной ключице, то это дисфункция во флексии.

Источник

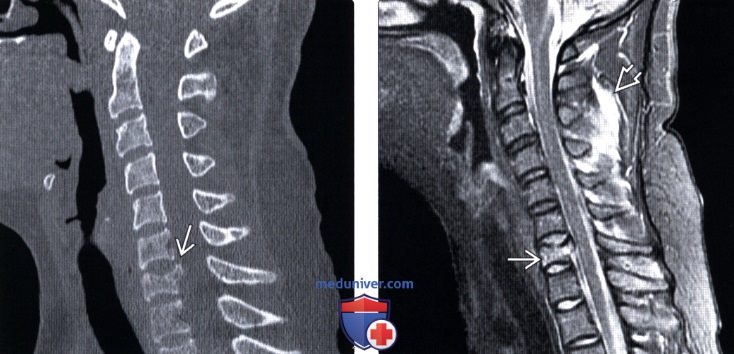

Лучевая диагностика гиперфлексионной травмы шейного отдела позвоночникаа) Определения: б) Визуализация: 1. Общие характеристики гиперфлексионной травмы шейного отдела позвоночника: 2. МРТ при гиперфлексионной травме шейного отдела позвоночника: 3. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика: 1. Взрывной перелом: 2. Флексионно-ротационное повреждение: 3. Хлыстовая травма: г) Патология: 1. Общие характеристики: 2. Стадирование, степени и классификация гиперфлексионной травмы шейного отдела позвоночника: • Предложено множество различных классификационных схем повреждений шейного отдела позвоночника • Holdsworth (1970): • Marar (1974): • Allen (1982): • Moore (2006): • Vaccaro (2007): • Стабильность:

д) Клинические особенности: 1. Клиническая картина: 2. Течение заболевания и прогноз: 3. Лечение: е) Список использованной литературы: — Также рекомендуем «Рентгенограмма, КТ, МРТ при гиперэкстензионной травме шейного отдела позвоночника» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 31.7.2019 |

Источник