Ликворное пространство в позвоночнике

На МРТ имеется множественный стеноз позвоночного канала с явлениями нарушения ликвороциркуляции. Красными стрелками обозначены зоны сужения позвоночного канала желтыми стрелками расширенные ликворные пространства внутри дурального мешка.

При обследовании на МРТ были найдены признаки спондилеза (остеохондроза) и несколько уровней стеноза позвоночного канала в поясничном отделе, не очень выраженные, но однозначно нарушающие ликвороциркуляцию в этой области. Видны расширенные вены позвоночного канала. Следовательно существует и застой венозной крови. Эти две проблемы и дают перечисленные выше симптомы. Когда человек ложится, отток крови между зономи сдавления дурального мешка с корешками затрудняется, венозное давление повышается и всасывание ликвора замедляется. Это приводит к изолированному повышению ликворного давления, перерастяжению твердой мозговой оболочки и ишемии корешков спинного мозга. Поэтому то и появляется болевой синдром. Как только человек встает, происходит сброс венозной крови, увеличивается всасывание ликвора в венозных сплетениях и боль исчезает.

Другая частая проблема связанная с нарушением циркуляции ликвора появляется при сужении позвоночного канала на уровне шейного отдела позвоночника. Затруднение оттока ликвора приводит к повышению ликворного давления в полости черепа, что может сопровождаться головными болями, усиливающимися при поворотах головы, кашле, чихании. Часто эти боли возникают по утрам и сопровождаются тошнотой и рвотой. У больных появляется чувство давления на глазные яблоки, снижается зрение, появляется шум в ушах. И чем протяженней зона компрессии спинного мозга, тем более выражены эти симптомы. О лечении этих проблем мы будем говорить дальше, в следующих постах. Но кроме повышения внутричерепного давления стеноз на шейном уровне дает еще одну проблему. Нарушается питание спинного мозга и снабжение нервных клеток кислородом. Возникает локальное прединсультное состояние. Оно еще называется миелопмтическим синдромом. Исследования МРТ позволяют при определенных режимах увидеть эти поврежденные зоны мозга. На следущем снимке миелопатический очаг виден как белесоватое пятно в зоне максимального сдавления спинного мозга.

МРТ больной с сужением позвоночного канала (обозначенно стрелками) на уровне шейного отдела позвоночника. Клинически помимо миелопатического процесса ( подробнее в следующих постах), имеются признаки нарушения ликвороциркуляции, сопровождающиеся повышением внутричерепного давления.

Существуют и другие чудеса. У ряда больных, иногда без видимой причины, появляются боли в грудном отделе позвоночника. Эти боли обычно носят постоянный характер, усиливаясь ночью. При МРТ исследовании в обычных режимах признаков компрессии спинного мозга или корешков нет. Однако при более глубоком исследовании в особых режимах можно увидеть зоны затруднения циркуляции ликвора в субарахноидальных пространствах (между оболочками спинного мозга). Их еще называют очагами турбулентности. Если такие очаги существуют длительно, иногда, арахноидальная оболочка, под которой и циркулирует ликвор, может осумковаться из-за постоянного раздражения и превратится в ликворную кисту, которая может привести к сдавлению мпинного мозга.

На МРТ грудного отдела позвоночника стрелками обозначены зоны с затруднением циркуляции ликвора.

Особая проблема — появление ликворной кисты в спинном мозге. Это так называемая сирингомиелитическая киста. Встречаются эти проблемы достаточно часто. Причиной может быть нарушение формирования спинного мозга у детей или различные компрессии спинного мозга миндалинками мозжечка, опухолью, гематомой, воспалительным процессом, травмой. И формируются такие полости внутри спинного мозга из-за того что внути его существует спинномозговой канал, или центральный канал, по которому тоже циркулирует ликвор. Циркуляция ликвора внутри спинного мозга способствует его нормальной жизнедеятельности. Причем он соединяется с цистернами головного мозга и субарахноидальным пространством поясничного отдела позвоночника. Он является резервным путем для уравнивания ликворного давления в желудочках головного мозга, спинного мозга и субарахноидальных пространствах. В норме ликвор по нему движется сверху вниз, но при появлении неблагоприятных факторов в субарахноидальном пространстве (в виде сдавления) может менять свое направление.

На МРТ красной стрелкой обозначена зона сдавления спинного мозга с явлениями миелопатии, желтой стрелкой — сформировавшаяся внутримозговая киста спинного мозга (сирингомиелитическая киста).

Источник

Ликворея – истечение цереброспинальной жидкости через мозговые оболочки и дефекты в костях черепа или позвоночника. Может быть скрытая или явная, назальная, травматическая или послеоперационная. Опасна осложнениями: менингитом, энцефалитом, миелитом и пр.

![]()

Ликвор (спинномозговая или цереброспинальная жидкость) – вещество, постоянно омывающее головной мозг и циркулирующее по ликворопроводящим путям в субарахноидальном (расположенном под паутинной оболочкой) пространстве спинного и головного мозга. Ликворная жидкость защищает спинной и головной мозг от механических повреждений, поддерживает постоянное внутричерепное давление, метаболические и трофические процессы между кровью и клетками мозга.

Ликворея – истечение (потеря) спинномозговой жидкости вследствие нарушения целостности твердых мозговых оболочек через естественные или образовавшиеся после травмирования отверстия в черепных костях или позвоночнике или после нейрохирургических операций.

В естественном состоянии ликвор представляет собой бесцветную прозрачную маслянистую жидкость. При подключении воспалительных процессов он может приобретать помутнение или становиться кровянистым. Достаточно часто истечение цереброспинальной жидкости протекает практически незаметно для больного, например, через носовые ходы в носоглотку или через ушные раковины или просачивается в подкожную клетчатку и накапливается там.

Причины возникновения заболевания

Основным условием возникновения ликвореи является разрыв или дефект твердых мозговых оболочек, который может произойти при:

- черепно-мозговых травмах с повреждениями костных структур основания (например, дна переднечерепной ямки, костей височной пирамиды и пр.);

- черепно-мозговых травмах с повреждениями костей свода черепа (пазухи лобной пластины);

- повреждении костей решетчатой пазухи, расположенной в носоглотке после выполнения ЛОР-процедур (промывания, дренирования) или хирургических вмешательств;

- после нейрохирургических операций на позвоночнике, спинном или головном мозге с наложением швов, через которые просачивается ликвор;

- инвазивно разрастающихся опухолях, локализующихся у основания черепа;

- врожденных аномалиях развития центральной нервной системы (например, черепно-мозговые и спинномозговые грыжевые выпячивания с разрывом оболочек) и пр.

Истечение ликвора опасно не только резким снижением внутричерепного давления, но и высокой вероятностью инфицирования ликворопроводящей и кровеносной системы, спинного и головного мозга. Тяжелыми осложнениями заболевания могут быть: менингит, энцефалит, миелит.

Разновидности ликвореи

В зависимости от места локализации патологических процессов разделяют ликворею:

- Назальную или носовую (наступает при повреждении или переломах пластин решетчатой кости или клиновидных костей носоглотки). Ликвор выходит в полость носоглотки не только в горизонтальном положении, но и в вертикальном, раздражает верхние дыхательные пути, вызывая кашель и хронический бронхит.

- Ушную (наступает при переломах пирамиды височных костей). Цереброспинальная жидкость выходит наружу через слуховой ход, увлажняя подушку.

- Послеоперационную (проявляется при недостаточно туго наложенных послеоперационных швах или при начавшихся воспалительных осложнениях после перенесенного хирургического вмешательства). Жидкость вытекает через швы.

- Травматическую. В месте повреждения травмой (перелом позвоночника или костей черепа) мозговой оболочки.

В зависимости от проявления признаков:

- Скрытую. Истечение ликвора происходит в замкнутую полость тела, накапливается, образуя гематому и очаг воспаления, невидимый невооруженным глазом.

- Явную. Например, при спинномозговой грыже могут образовываться мешочки с накопившейся жидкостью, затем переходить в свищи, через которые и будет выходить ликвор.

Выход спинномозговой жидкости наружу происходит с характерной периодичностью (в зависимости от локализации патологии) от нескольких секунд до1-2 минут. При этом истечение может быть капельным или струйным, прекращаться при изменении положения тела или головы, и усиливаться при резких движениях или напряжении.

Первичная ликворея наступает сразу же после наступления травматического повреждения или после проведения операции. Вторичная – возникает через некоторое время после дефекта мозговых оболочек, жидкость скапливается подкожно, а затем образует свищ.

Основные симптомы

Ликворея проявляется следующими признаками:

- Истечением цереброспинальной жидкости из носа и ушных раковин преимущественно с одной стороны. Выход жидкости происходит из травматически поврежденных кожных покровов или через послеоперационные швы.

- Истекаемая жидкость прозрачная. Если она имеет мутноватый, бледно-розовый или с кровяными вкраплениями цвет, то в организме уже присутствует воспаление.

- Выход жидкости усиливается при наклонах головы вперед и/или в стороны, напряжении тела, резких движениях, физических нагрузках.

- Возникают нарушения сна, тупая головная боль или тянущее ощущение в затылке, связанное со снижением внутричерепного давления.

- Хронический кашель из-за постоянного раздражения истекаемым ликвором слизистых оболочек носоглотки и верхних дыхательных путей.

Назальные и ушные ликвореи чреваты развитием бронхитов и пневмонии, при попадании в желудочно-кишечный тракт могут вызвать гастрит, дисфункцию или воспаление кишечника. Однако самым опасным осложнением считается воспаление головного или спинного мозга и пневмоцефалия (проникновение воздуха в полость черепа).

Диагностика и лечение

Для уточнения диагноза ликвореи и с целью выявления возможных аномалий и повреждения костей черепа проводят серию рентгенографических томограмных снимков. Для исключения серозного ринита проводят забор отделяемой жидкости и исследуют ее на содержание сахара (сахар содержится в спинномозговой жидкости и дает отрицательный результат при рините).

Церебральная фистулоцистернография проводится при помощи введения в подпаутинное пространство оболочек спинного мозга контрастного изотопного вещества. Наблюдение за передвижением контраста к головному мозгу и в нем проводится рентгенографическими аппаратами в прямой и боковой проекции. Направление перетекания раствора регулируется наклонами и поворотами головы пациента.

При травматических повреждениях позвоночного столба или черепа используют обычные рентгеновские снимки, а для уточнения изображения – МРТ или КТ исследования. При подозрении на образование воспалительных процессов проводят люмбальную пункцию (забор ликвора для лабораторного обследования).

Пациенты с ликвореей немедленно госпитализируются в неврологическом или нейрохирургическом отделении. При назальном истечении голове придают возвышенное положение и начинают дигедратирующую терапию (обезвоживание организма). Постельный режим сохраняется на протяжении двух-трех недель. Не рекомендуется делать резких движений или напрягать тело, необходимо найти положение, при котором выход ликвора прекращается или становится минимальным.

При необходимости проводят наружное дренирование ликворного скапливания для предотвращения закрытия свища, что может случиться при активизации воспалительных процессов. Обязательно подключают противовоспалительную антибактериальную и сульфаниламидную терапию, а по мере необходимости вводят обезболивающие препараты общего или местного назначения.

При несостоятельности консервативного лечения на протяжении длительного периода пациенту предлагается хирургическая операция по герметизации черепной полости, пластической коррекции твердых мозговых оболочек или позвоночного канала костями позвоночника. Ликворные свищи могут быть закрыты наложением более глубоких швов в мягких тканях посредством нейрохирургических манипуляций.

Но и классическое лечение и операция требуют полного покоя больного, положительного психологического настроя, ухода медперсонала, ограничения физических нагрузок и длительного времени реабилитации.

Автор: К.М.Н., академик РАМТН М.А. Бобырь

Читайте так же

Смещение межпозвоночных дисков: как распознать и вылечить?

Спондилолистез. В чём причины этого заболевания, каковы его симптомы и как уберечься от недуга. Лечение довольно разнообразное и зависит от тяжести заболевания, но самое главное – вовремя…

Специфика лечебной гимнастики при грыже грудного отдела позвоночника

Правильно подобранный специалистом комплекс упражнений при грыже грудного отдела позвоночника позволит человеку уменьшить, а иногда и полностью избавиться от болевых ощущений и вернуть тонус мышц и…

Пресенильный и сенильный кифоз

Кифоз — это одна из разновидностей искривления позвоночника, при которой позвоночный столб выгнут назад. Существует возрастная классификация кифоза, это связано с тем, что причины болезни часто…

Аппликатор Ляпко: особенности, принцип работы, применение

Часто при лечении шейного остеохондроза используется аппликатор Ляпко. Этот медицинский прибор, отличающийся высокой эффективностью, заслуживает пристального внимания, поэтому мы подробно расскажем…

Сергей

2016-04-11 23:10:51

После тяжелых родов жены (гипоксия у малыша) невролог посоветовал обратиться к доктору Балабановой Жанне Николаевне (клиника в Митино). Уже после первых 2 сеансов у малыша были заметны улучшения, а в год невролог отметил, что у ребенка нет ни одного отклонения. Благодарны Жанне Николаевне за ее… Читать дальше

Валентина Чижова

2014-08-17 22:54:13

Сердечная благодарность Доктору от Бога! Халили Рамазан Нусретович лечит не только тело, но и душу. Также спасибо администратору и массажисту за профессонализм! Читать дальше

Елена

2020-06-19 15:48:54

Безмерно благодарна Золотареву Евгению Юрьевичу за помощь в лечении мамы. С его помощью она прекрасно восстановилась. Улучшение «на лицо». Стала ходить, боль постепенно проходит, нога сильно не опухает. Огромное спасибо таким прекрасным врачам, как Евгений Юрьевич! Желаю вашей клинике , всем… Читать дальше

Людмила

2019-01-26 12:53:49

Вот уже много лет я привожу свою дочь в эту клинику.С первого посещения к нам отнеслись с пониманием и по сей день помогают всем,чем только можно Огромное спасибо нашему массажисту Руслану и конечно Михаилу Анатольевичу за помощь. Читать дальше

Врачи клиники Бобыря

стаж работы от 10 лет

Источник

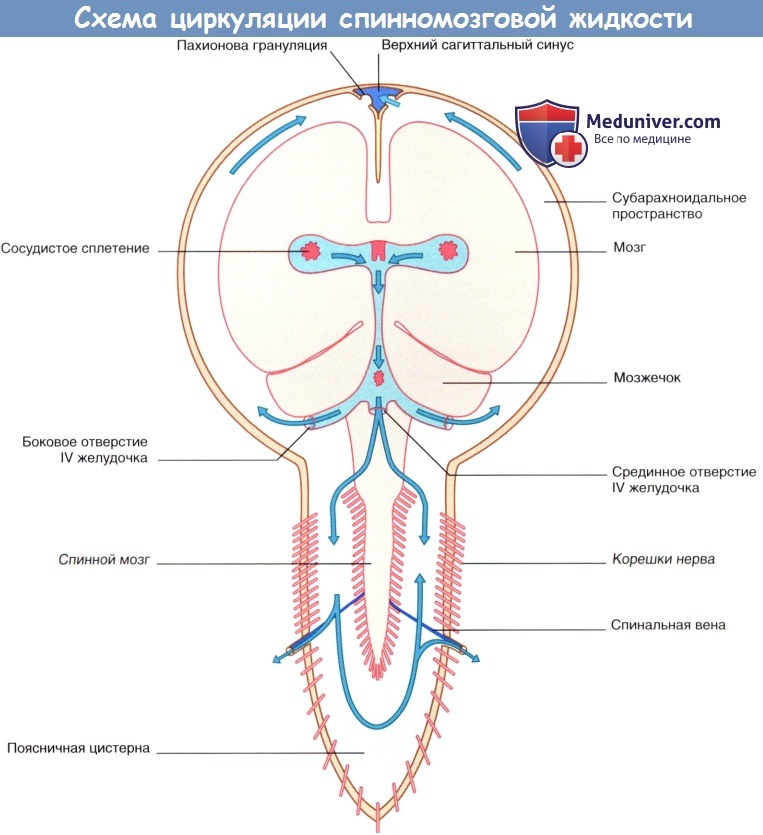

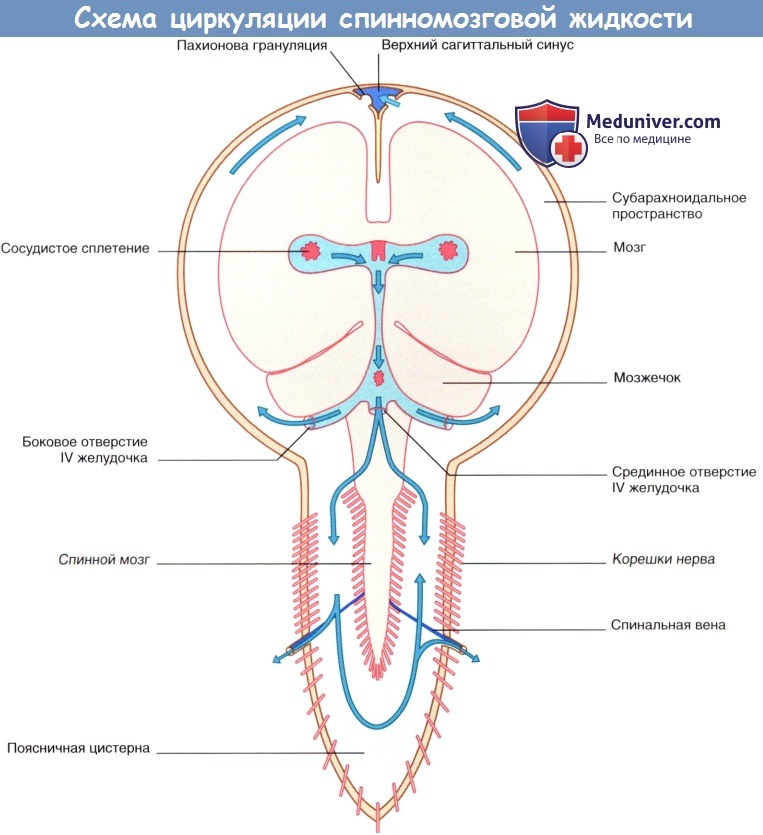

Схема образования и циркуляции спинномозговой жидкости (ликвора)

Спинномозговую жидкость секретируют в желудочки мозга клетки сосудистого сплетения. Из латеральных желудочков спинномозговая жидкость оттекает в III желудочек через межжелудочковое отверстие Монро, а затем переходит по водопроводу мозга в IV желудочек.

Оттуда спинномозговая жидкость стекает в субарахноидальное пространство через срединную апертуру (отверстие Мажанди) и боковую апертуру IV желудочка (циркуляцией жидкости в центральном канале спинного мозга можно пренебречь).

Часть спинномозговой жидкости субарахноидального пространства стекает через большое затылочное отверстие и доходит до поясничной цистерны в течение 12 часов. Из субарахноиадального пространства нижней поверхности мозга спинномозговая жидкость направляется вверх через вырезку намета мозжечка и омывает поверхность полушарий мозга. Затем спинномозговая жидкость реабсорбируется в кровь через грануляции паутинной оболочки — пахионовы грануляции.

Пахионовы грануляции представляют с собой выросты паутинной оболочки размером с булавочную головку, вдающиеся в покрытые твердой мозговой оболочкой стенки основных мозговых синусов, особенно верхнего сагиттального синуса, в который открываются малые венозные лакуны. В эпителиальных клетках паутинной оболочки спинномозговая жидкость переносится в составе крупных вакуолей.

Однако до верхнего сагиттального синуса может не доходить около четверти спинномозговой жидкости. Часть спинномозговой жидкости оттекает в пахионовы грануляции, которые вдаются в спинномозговые вены, выходящие из межпозвоночных отверстий; другая часть переходит в лимфатические сосуды ад-вентиции артерий области нижней поверхности головного мозга и эпиневрия черепных нервов. Эти лимфатические сосуды направляются к шейным лимфатическим узлам.

Ежедневно образуется около 500 мл спинномозговой жидкости (300 мл секретируют клетки сосудистого сплетения, 200 мл образуется из других источников, которые описаны в главе 5). Общий объем спинномозговой жидкости в организме взрослого человека составляет 150 мл (25 мл циркулирует в системе желудочков и 100 мл — в субарахноидальном пространстве). Полная замена спинномозговой жидкости происходит от двух до трех раз в день. Нарушение обмена спинномозговой жидкость может привести к ее накоплению в системе желудочков — гидроцефалии.

Спинномозговая жидкость проходит из субарахноидального пространства в мозг по околососудистым пространствам артериол; кроме того, на этом уровне или на уровне эндотелия капилляров спинномозговая жидкость способна проникать в ножки астроцитов, клетки которых образуют плотные контакты. Астроциты участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера. Гематоэнцефалический барьер — активный процесс, осуществляемый через водопроводящие каналы (поры) в плазматической мембране ножек астроцитов при участии интегрального белка мембраны — аквапорина-4 (AQP4). Жидкость высвобождается из астроцитов и переходит во внеклеточное пространство, где смешивается с жидкостью, высвобожденной в результате метаболических процессов клеток мозга.

Эта межклеточная жидкость «протекает» в мозге и попадает через поверхность эпендимы или мягкой мозговой оболочки в спинномозговую жидкость, в составе которой она выводится из мозга в кровяное русло. В случае недостаточности лимфатической системы мозга гематоэнцефалический барьер обеспечивает доставку различных секретируемых нейронами или клетками глии сигнальных молекул, а также элиминацию растворенных тканевых веществ и поддержание осмотического равновесия мозга.

Схема циркуляции спинномозговой жидкости.

а) Гидроцефалия (от греч. hydor—вода и kephale—голова) — избыточное накопление спинномозговой жидкости в системе желудочков мозга. В большинстве случаев гидроцефалия возникает в результате накопления спинномозговой жидкости в системе желудочков мозга (вызывающего их дилатацию) или в субарахноидальном пространстве; исключение составляют состояния, при которых причиной избыточной продукции спинномозговой жидкости является редкое заболевание — папилломатоз клеток сосудистого сплетения. [Термин «гидроцефалия» не используют для описания избыточного «скопления» спинномозговой жидкости в системе желудочков и субарахноидальном пространстве при старческой атрофии мозга; иногда в этих случаях используют термин «гидроцефалия ex vacuo» (т.е. смешанная заместительная гидроцефалия).]

Гидроцефалия может быть вызвана такими патологическими процессами, как воспаление, опухоли, травмы и изменение осмолярности спинномозговой жидкости, В связи с этим распространенная теория о том, что причиной гидроцефалии может быть исключительно нарушение путей оттока спинномозговой жидкости, оказывается чрезмерно упрощенной и, вероятно, неверной.

Гидроцефалию у детей наблюдают при мальформации Арнольда-Киари, при которой мозжечок частично погружается в спинномозговой канал в результате недостаточного развития задней черепной ямки во внутриутробном периоде. При отсутствии лечения голова ребенка может достигать размеров футбольного мяча, а полушария мозга истончаются до толщины листа бумаги. Гидроцефалия практически всегда сочетается с расщеплением позвоночника.

Предотвратить серьезное повреждение мозга возможно только при раннем лечении. Попытка лечения заключается в установке катетера или шунта, один конец которого погружают в боковой желудочек, а другой — -во внутреннюю яремную вену.

Острая или подострая гидроцефалия может развиться при нарушении оттока спинномозговой жидкости в результате смещения мозжечка в большое затылочное отверстие или обструкции IV желудочка объемным новообразованием (опухолью или гематомой)/

Причиной гидроцефалии у любых возрастных групп может быть воспаление оболочек мозга — менингит. Одной из патогенетических составляющих развития гидроцефалии может быть лептоменингеальная адгезия, нарушающая циркуляцию спинномозговой жидкости на уровне оттока из желудочков, вырезки намета мозжечка и/или пахионовых грануляций.

б) Резюме. Спинномозговая жидкость. В области нижней поверхности мозга спинномозговая жидкость находится в большой цистерне мозга, цистерне моста, межножковой цистерне и охватывающей цистерне. Кроме того, спинномозговая жидкость распространяется вдоль оболочек зрительного нерва; повышение внутричерепного давления может вызвать сдавление центральной вены сетчатки, что приводит к отеку диска зрительного нерва. Дуральный мешок спинного мозга окружает спинной мозг и оканчивается на уровне II крестцового позвонка. Корешки спинномозговых нервов расположены в поясничной цистерне, в области которой проводят поясничную пункцию.

Секретируемая сосудистым сплетением спинномозговая жидкость поступает в субарахноидальное пространство через три отверстия IV желудочка; некоторая ее часть проходит в поясничную цистерну. Минуя вырезку намета мозжечка и субарахноидальное пространство головного мозга, спинномозговая жидкость направляется вверх к верхнему сагиттальному синусу и его лакунам через пахионовы грануляции. Нарушение циркуляции спинномозговой жидкости может привести к гидроцефалии.

Учебное видео — анатомии ликворной системы и желудочков головного мозга

— Также рекомендуем «Кровоснабжение головного мозга и артерии головного мозга»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 10.11.2018

Источник