Нарушение мозгового кровообращения грыжа позвоночника

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Льянова З.А.

1

Цороева А.Б.

2

1 Ингушский государственный университет

2 Ингушская республиканская клиническая больница

Ишемический инсульт (инфаркт мозга – ischemic stroke) – острое нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Сопровождается размягчением участка мозговой ткани – инфарктом мозга. В отечественной и зарубежной литературе, при описании причин возникновения ишемического инсульта, в основном, уделяется внимание заболеваниям сосудов, сердца или гемореологическим расстройствам. Некоторые авторы в своих публикациях косвенно высказывают предположение о возможном влиянии грыжи шейного отдела позвоночника на развитие ишемического инсульта. На сегодняшний день нет публикаций, посвященных причинно-следственной связи грыжи шейного отдела позвоночника и ишемического инсульта.

ишемический инсульт

грыжа межпозвонкового диска

шейный отдел позвоночника.

1. Тибекина Л.М., Басанцова Н.Ю. Особенности течения ишемического нсульта у пациентов разных возрастных групп // Бюллетень интернет-конференций. Медицина и здравоохранения, 2015.

2. Трофимова С.А., Дубинина Е.Е., Балунов О.А., Леонова Н.В. Антитоксидантная терапия последствий ишемических инсультов, с позиции доказательной медицины // Бюллетень медицинских интернет-конференций. Медицина и здравоохранение, 2012.

3. Травничев Д.В., Чижова К.Е. Исследование функциональных и структурных изменений сосудистой стенки у больных с цереброваскулярной патологией по ишемическому типу // Бюллетень медицинских интернет-конференций. Медицина и здравоохранение, 2013.

4. Губарев Ю.Д., Ефремова О.А., Оболонкова Н.И., Мельничук А.И. Ишемический инсульт и вопросы патогенеза атеросклероза // Ведомости Белгородского университета. Медицина, 2011.

5. Фонякин А.В., Гераскина Л.А. Актуальные направления вторичной профилактики ишемического инсульта // Нервные болезни. Медицина, 2012.

6. Цыпенджапов Б.Ц., Игошина Н.А., Дымбрылова. Клинико-компьютерно-томографические и мрт-исследования при ишемическом инсульте. – Улан-Удэ, 2014.

Инсульт – одно из наиболее часто встречающихся грозных осложнений заболеваний сосудов, приводящий к инвалидизации или смерти пациента. Инсульт – основная причина стойкой нетрудоспособности.

Ишемический инсульт (инфаркт мозга – ischemic stroke) – острое нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Сопровождается размягчением участка мозговой ткани – инфарктом мозга. Может быть обусловлен недостаточностью кровоснабжения определённого участка головного мозга по причине снижения мозгового кровотока, тромбоза или эмболии, связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови [1]. Наибольшее количество смертей также наблюдается при инсульте.

Несмотря на открытие сосудистых центров, активное внедрение в медицинскую практику тромболизиса, широкое распространением операций на сосудах шеи и головы, количество больных с явлениями хронической и острой ишемии мозга растет. В последние годы инсульты, в частности, ишемические, все чаще поражают людей более молодого возраста – 30-40 лет, ведут к стойкой утрате трудоспособности и необратимым последствиям, что представляет собой важную социально-экономическую проблему, борьба с причинами и факторами риска возникновения инсульта имеет общегосударственное значение. В отечественной и зарубежной литературе, при описании причин возникновения ишемического инсульта, в основном, уделяется внимание заболеваниям сосудов, сердца или гемореологическим расстройствам. Некоторые авторы в своих публикациях косвенно высказывают предположение о возможном влиянии грыжи шейного отдела позвоночника на развитие ишемического инсульта. На сегодняшний день нет исследований, посвященных исследованию влияния грыжи шейного отдела позвоночника на развитие ишемического инсульта.

В качестве локальных этиотропных факторов инсульта различают:

Атеросклероз и тромбообразование – наиболее распространённая патология церебральных и прецеребральных артерий, вызывающая ишемические нарушения мозгового кровообращения. Атеротромбоз и артерио-артериальная эмболия являются причиной до 50 % ишемических нарушений мозгового кровообращения. Кардиогенная эмболия является причиной приблизительно 20 % (по некоторым данным до 60 % инсультов обусловлены заболеваниями сердца) ишемических инсультов и ТИА.

В качестве системных факторов, способствующих развитию ишемического инсульта, различают:

– нарушение центральной гемодинамики:

– кардиальный гиподинамический синдром – проявляется нарушением кровообращения, сердечного ритма, снижением минутного объёма крови и ударного объёма крови, что приводит к снижению кровотока в артериальной системе мозга, срыву механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения и формированию тромботического инсульта или развитию ишемии мозга по типу сосудисто-мозговой недостаточности (гемодинамический инсульт).

– артериальная гипертензия – приводит к развитию ишемических нарушений мозгового кровообращения напрямую, вызывая изменения в стенках артерий – липогиалиноз и фибриноидный некроз, а также опосредованно – через стимулирование атеросклероза прецеребральных крупных и средних церебральных артерий и развитие сердечных заболеваний, например инфаркта миокарда и мерцательной аритмии, осложняющихся кардиогенной эмболией.

Факторы риска:

– аритмии – фактор риска возникновения артерио-артериальных и кардиогенных эмболий.

– гематологические нарушения (коагулопатии, эритроцитоз и полицитемия) могут привести к гиперкоагуляции и повышенной вязкости крови, предрасполагающими к развитию тромбозов в церебральных артериях и возникновению «реологического инсульта».

Нейровизуализация (КТ и МРТ) играют решающее значение в диагностике инсультов.

Цель исследования: Установить причинно-следственную связь грыжи межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника и развитием ишемического инсульта.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 135 человек, перенесших клинически подтвержденный ишемический инсульт, наблюдавшихся в стационарах республики Ингушетия в период с 2014–2015 гг. Пациенты распределились по возрасту следующим образом: 25-55 лет – 35 человек (22,2 %), 55-75 лет – 38 человек (28,1 %), 75-90 – 62 человека (45,9 %). Из обследованных пациентов женщин – 54 человека, мужчин – 72 человека.

В соответствии с алгоритмом обследования больного, предусмотренном приказом МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 928 , все пациенты исследуемой группы были обследованы на КТ, МРТ, рентгенография шейного отдела позвоночника.

Исследования проводились на мультиспиральном компьютерном томографе Hight Speed VCT – 64 , GE и магнитно-резонансном томографе Somatom Esenza 1, 5 T – на базе Ингушской республиканской клинической больницы.

По данным КТ головного мозга у пациентов с нарушением мозгового кровообращения имелось соответствие между объемом клинических неврологических нарушений, степенью церебральной атрофии, наличием мелких и крупных очагов пониженной плотности. Изменения на МРТ при сосудистой патологии головного мозга проявлялись более выраженной церебральной атрофией и возникновением диффузных и очаговых изменений, более выраженным субкортикальным, лобным лейкоареозом и субкортикальными очагами [6]. По размеру очагов выявлены постишемические мелкоочаговые, крупные очаги и диффузные изменения. Проведено МРТ (КТ) – исследование шейного отдела позвоночника – 96 и 41 соответственно (по показаниям). Среди обследованных больных с перенесенным ишемическим инсультом, грыжи межпозвонковых дисков шейного отдела по данным МРТ( КТ) выявлены у 76 человек (56,2 %), из них: одиночные грыжи – 42 (55 %), две и более 34 человек (44,5 %). У остальных пациентов исследуемой группы были выявлены дегенеративно-дистрофические изменения по типу остеохондроза (101 – 74,8 %), спондилеза (99-73,3 %) , спондилоартроза (87 – 64,4 %), протрузии межпозвонковых дисков в шейном отделе 68 – 50,3 %). При изучении историй болезни обследованных пациентов – в 81 (60 %) имелись указания на мышечно-спастический синдром.

Таблица 1

Распределения пациентов по возрасту и полу.

Возраст пациента | мужчины | женщины | Всего пациентов | % |

25-55 | 8 | 7 | 35 | 22,2 |

55-75 | 29 | 19 | 38 | 28,1 |

75-90 | 43 | 29 | 62 |

Таблица 2

Признаки дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника (по данным КТ-исследований).

№ | Признак | Количество случаев | % |

1. | Грыжа | 76 | 56,2 |

2. | Протрузия | 68 | 50,3 |

3. | остеохондроз | 101 | 74,8 |

4. | спондилез | 99 | 73,3 |

5. | спондилоартроз | 87 | 64,4 |

6. | спондиллолистез | 21 | 15,5 |

7. | Сочетание 2-х признаков | 66 | 49 |

8. | Сочетание 3-х признаков | 72 | 54 |

9. | Сочетание 3-х и более признаков | 112 | 83 |

Надо отметить, среди обследованных локализация ишемии в вертебро-базилярной зоне наблюдалась в 33 случаях – 24 %, при этом у данной категории обследованных лиц в анамнезе «акцентировались» дегенеративные изменения в позвоночнике (29 человек – 87 %), наличие грыж (и) в шейном отделе (33 человека – 100 %) .

Из всех выявленных грыж в шейном отделе преимущественно поражался тот или иной уровень. Данные представлены в табл. 3.

Как видно из таблицы, наибольшее количество случаев грыжи межпозвонковых дисков приходится на уровень С5-6.

По локализации – в 60 (45 %) случаях выявлены задне-боковые грыжи, с признаками компрессии дуральной воронки (ок), корешка (ов) спинномозговых нервов, при этом отмечалось некоторое преимущество правосторонней латерализации – 76 (57 %) исследований. Двустороннее распространение выпячивания наблюдалось в 27 случаях (20 %).

По размерам грыжи варьировали от 3- 6 – 8 мм. Компрессия переднего арахноидального пространства различной степени отмечалась в 100 % наблюдений. Сдавление спинномозгового канала установлено в 54 случаях (40 %). Следует учитывать тот факт, что диски между шейными позвонками достаточно тонкие, поэтому сам размер грыжи меньше, чем в грудном или поясничном отделах, и пространство для выхода нервных корешков из спинного мозга в шейном отделе более узкое. Даже небольшая по своему размеру грыжа межпозвонкового диска в шейном отделе может вызывать соответствующую симптоматику. Наиболее выраженным симптомом при грыже диска в шейном отделе позвоночника является боль в руке, причиной которой является сдавление нервного корешка и воспаление, связанное с самим веществом межпозвонкового диска. Опасна эта локализация близким расположением сосудов головного мозга. В поперечных отростках шейных позвонков проходит позвоночная артерия, обеспечивающая кровью около 20 % тканей мозга. Несмотря на то, что ее расположение достаточно защищено от внешних воздействий, но любое смещение шейных позвонков способно частично или полностью нейтрализовать движение крови по этим сосудам. Резкое небрежное движение шеи приводит к перекрытию просвета позвоночной артерии. Наиболее типичными осложнениями экструзии хрящевого диска в области шеи являются: частые боли в голове, головокружение, бессонница – симптомы, обусловленные нарушением внутримозгового кровоснабжения; ноющая боль в позвоночнике, усиливающаяся при наклонах и поворотах головы, а также чихании и кашле; шаткая и неустойчивая походка; ухудшение внимания и памяти; общая слабость мышц.

Таблица 3

Локализация грыж в шейном отделе позвоночника по данным МРТ (КТ)

№ | Уровни локализации грыжи ш/о | Количество выявленных | % |

1. | С3-4 | 25 | 18,5 |

2. | С5-6 | 65 | 48,1 |

3. | С6-7 | 29 | 21,4 |

4. | С7-Тн1 | 19 | 14 |

Таблица 4

Локализация грыж в дорсальном сегменте

№ | Локализация | Частота | % |

1. | Задне-боковые отделы | 60 | 45 |

2. | Задне-боковые отделы справа | 33 | 24 |

3. | Задне-боковые слева | 7 | 5 |

3. | Двусторонние грыжи | 27 | 20 |

В литературе указывается на невысокий процент встречаемости грыжи данной локализации, однако, по нашим данным, именно у пациентов с ишемическим инсультом в анамнезе, грыжи в шейном отделе встречаются настолько часто, что, с большой вероятностью, можно утверждать о том, что они являются одной из важных причин развития ишемического инсульта. Основным механизмом поражения, при этом, мы считаем механическое сужение просвета позвоночных артерий, которые формируют кровоснабжение головного мозга. Данное предположение подтверждает наше исследование, а именно тот факт, что среди обследованных 135 пациентов – у 33 (24 %) был констатирован инсульт в вертебро-базиллярном бассейне. У остальных очаги располагались в различных участках вещества головного мозга, в соответствии с зонами нарушения кровоснабжения.

Понимая актуальность проблемы, на основании проведенных исследований, а также учитывая планирование и проведение обследований и лечения больных в соответствии с стандартами по нозологиям, считаем, что стратегия высокого риска подразумевает индивидуальную превентивную тактику ведения больных с высокой вероятностью сердечно-сосудистых осложнений. Адекватная антигипертензивная терапия с достижением целевых значений артериального давления, антитромботическая терапия с рациональным выбором медикаментозного средства, нормализация показателей липидного обмена, обоснованное хирургическое вмешательство на каротидных артериях способны существенно снизить риск первого инсульта. Однако, считаем, стандарт лечения таких пациентов необходимо дополнить указаниями необходимости проведения МРТ(КТ) шейного отдела позвоночника.

На наш взгляд, лечение дегенеративных изменений в шейном отделе позвоночника, в частности, грыж межпозвонковых дисков, может снизить частоту развития ишемического инсульта примерно до 30 %.

Профилактика ишемического инсульта предполагает применение разнообразных мер медицинского, социального и образовательного характера, которые способствуют устранению негативного влияния стиля жизни, питания и окружающей среды на заболеваемость инсультом., в том числе и профилактику дегенеративных изменений в шейном отделе позвоночника.

Выводы

На основании результатов проведенного исследования, можно с большой вероятностью утверждать, что грыжи межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника, на фоне дегенеративных изменений, являются одной из важных причин развития ишемического инсульта, особенно у лиц молодого возраста. В связи с этим, предлагаем, включить исследование шейного отдела позвоночника у лиц с частыми признаками хронической ишемии мозга в алгоритм комплексного исследования. Стандарт лечения пациентов с ишемическими атаками, цереброваскулярными заболеваниями дополнить рекомендациями лечения остеохондроза, грыж дисков шейного отдела позвоночника.

Библиографическая ссылка

Льянова З.А., Цороева А.Б. ГРЫЖА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 11-5. – С. 659-662;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7857 (дата обращения: 23.11.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

Нарушения спинномозгового кровообращения – острые и хронические циркуляторные расстройства, обусловленные патологией или экстравазальной компрессией сосудов, кровоснабжающих спинной мозг. Клиническими проявлениями нарушения спинномозгового кровообращения могут служить пара- и тетраплегии, парезы, нарушение различных видов чувствительности, расстройство мочеиспускания и дефекации. В диагностике сосудистых нарушений используются КТ и МРТ позвоночника, ангиография, электрофизиологические исследования. Для нормализации спинального кровообращения проводится медикаментозная терапия, иногда – хирургическая реваскуляризация спинного мозга. Для восстановления нарушенных функций показана реабилитация.

Общие сведения

Сосудистые поражения спинного мозга, сопровождающиеся нарушением спинномозгового кровообращения, могут иметь различную этиологию. Различная патология сосудов спинного мозга или их сдавление извне приводят к нарушению нормального кровотока и поражению кровоснабжаемого ими участка спинного мозга. В большинстве случаев нарушения спинномозгового кровообращения встречаются в виде миелоишемии (ишемический спинальный инсульт). Реже наблюдаются кровоизлияния в спинной мозг (гематомиелия).

В одних случаях нарушения спинномозгового кровообращения могут носить обратимый характер, в других – приводить к необратимым неврологическим нарушениям и стойкой инвалидизации. В неврологии их принято рассматривать, как критические неотложные состояния, требующие немедленного реагирования.

Нарушения спинномозгового кровообращения

Причины нарушения спинномозгового кровообращения

Среди причин ишемического нарушения спинномозгового кровообращения выделяют 3 группы факторов:

1. Патологические изменения сосудов, кровоснабжающих спинной мозг, являются причиной 20% миелоишемий.

- врожденные: гипоплазия сосудов, аневризмы, коарктация аорты;

- приобретенные: атеросклероз, тромбоз, эмболия, варикоз, артериит, флебит, недостаточность кровообращения при сердечной недостаточности

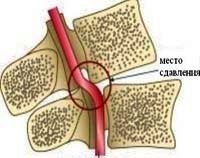

2. Сдавление сосудов, кровоснабжающих спинной мозг, извне наиболее распространенная причина ишемических нарушений спинномозгового кровообращения, она встречается в 75% случаев миелоишемий. Так опухоли или увеличенные лимфоузлы грудной и брюшной полости могут сдавливать аорту и ее ветви; межпозвоночная грыжа, опухоль, воспалительный инфильтрат, обломки позвонка при его переломе могут приводить к сдавлению артерий и корешковых вен спинного мозга.

3. Влияние ятрогенных факторов является этиологическим фактором 5% миелоишемий. Это осложнения оперативных вмешательств на позвоночнике или аорте, диагностических операций (люмбальная пункция), спинномозговой анестезии, локального введения лекарственных препаратов в позвоночник, мануальной терапии и др.

Нарушения спинномозгового кровообращения в виде спинального кровоизлияния, как правило, вызваны разрывом аневризмы спинального сосуда или повреждением сосуда при травме позвоночника. К развитию гематомиелии могут привести такие заболевания, как инфекционный васкулит, геморрагический диатез и другие.

Классификация нарушения спинномозгового кровообращения

Нарушения спинномозгового кровообращения разделяют на:

- острые — внезапно возникающие: ишемический и геморрагический спинальный инсульт;

- преходящие (транзиторные) — внезапные нарушения спинномозгового кровообращения, при которых все симптомы исчезают в течение первых суток от момента их появления, к ни относятся: синдром «падающей капли», синдром Унтерхарншейдта, миелогенная перемежающаяся хромота, каудогенная перемежающаяся хромота;

- хронические — длительно протекающие и медленно прогрессирующие: хроническая миелоишемия.

Симптомы нарушения спинномозгового кровообращения

Ишемический спинальный инсульт. Острые ишемические нарушения спинномозгового кровообращения чаще развиваются в течение нескольких минут или 1-2 часов, но в отдельных случаях симптомы могут нарастать постепенно в течение нескольких суток. Приступы преходящих ишемий могут быть предвестниками развития ишемического спинального инсульта. Если инсульт развивается быстро, у пациента может наблюдаться повышение температуры тела и озноб. В остальном клиническая картина инсульта зависит от локализации и степени распространения ишемии по поперечнику спинного мозга.

При ишемическом инсульте на уровне С1-С4 сегментов спинного мозга (верхнешейный отдел) отмечается отсутствие движений во всех конечностях (тетраплегия), повышение мышечного тонуса, нарушение всех видов чувствительности (болевой, тактильной, температурной) ниже уровня поражения, задержка мочеиспускания. Возможно развитие паралича дыхательной мускулатуры, а при быстром развитии ишемии — спинальный шок.

Ишемическое поражение шейного утолщения (С5-С6) характеризуется мышечной слабостью всех конечностей (тетрапарез или тетраплегия) с понижением мышечного тонуса в руках и повышением его в ногах, нарушением всех видов чувствительности ниже уровня поражения, задержкой мочеиспускания. Характерен синдром Горнера — энофтальм, сужение зрачка и глазной щели.

Для острого ишемического нарушения спинномозгового кровообращения в грудном отделе характерны слабость в ногах с повышением мышечного тонуса (нижняя спастическая параплегия), нарушение чувствительности, задержка мочеиспускания. При этом брюшные рефлексы не выявляются.

При ишемии на поясничном уровне развивается периферический (вялый) паралич верхних отделов ног, характеризующийся снижением мышечного тонуса. При этом мышечная сила в ступнях сохранена, ахилловы рефлексы повышены, а коленные — не определяются. Нарушены все виды чувствительности от паховой складки и ниже. Происходит задержка мочеиспускания. При ишемическом нарушении спинномозгового кровообращения в области мозгового конуса (нижние поясничные и копчиковый сегменты) наблюдается нарушение чувствительности в промежности, недержание мочи и кала. При нарушении спинномозгового кровообращения на любом уровне спинного мозга происходят трофические изменения иннервируемых тканей и образуются пролежни.

Геморрагический спинальный инсульт развивается остро при травме позвоночника или после значительной физической нагрузки (например, подъем тяжестей). Клинические симптомы зависят от уровня расположения гематомы, образовавшейся в результате кровоизлияния. Появляется мышечная слабость, развиваются нарушения чувствительности и изменения мышечного тонуса, как и при ишемическом инсульте, соответствующие уровню поражения. Может произойти нарушение мочеиспускания и дефекации. При кровоизлиянии в верхнешейные сегменты спинного мозга возможен паралич мышц диафрагмы, приводящий к нарушению дыхания.

Синдром «падающей капли» — это транзиторное нарушение спинномозгового кровообращения, происходящее при запрокидывании головы назад или ее резком повороте. При этом пациент внезапно падает из-за резкой слабости в конечностях, потери сознания не происходит. Часто отмечается боль в шее и затылке. Через несколько минут приступ проходит и сила в мышцах конечностей восстанавливается. Но при очередном резком повороте головой приступ может повториться. Такие состояния происходят из-за ишемии шейных сегментов спинного мозга и наблюдаются при тяжелых дегенеративно-дистрофических изменениях позвоночника в шейном отделе, выраженных атеросклеротических поражениях позвоночных артерий.

Синдром Унтерхарншейдта имеет клиническую картину, сходную с синдром «падающей капли», но для него характерна потеря сознания. Приступ внезапной слабости в конечностях возникает при резких поворотах головой и сопровождается отключением сознания на 2-3 минуты. После приступа сознание восстанавливается несколько раньше, чем мышечная сила, и пациент очнувшись не может двигать ни рукой, ни ногой. Через 3- 5 минут движения восстанавливаются, остается чувство слабости во всем теле. Синдром Унтерхарншейдта возникает, когда ишемические нарушения спинномозгового кровообращения затрагивают не только шейные сегменты спинного мозга, но и примыкающий к ним сверху ствол головного мозга.

Миелогенная перемежающаяся хромота — это приступообразно возникающая слабость в нижних конечностях, сопровождающаяся их онемением, а в некоторых случаях — внезапным и сильным позывом к мочеиспусканию или дефекации. Приступы возникают при физической нагрузке или ходьбе на большие расстояния. После 10-минутного отдыха все симптомы проходят и пациент идет дальше. Такие больные отмечают частое подворачивание ног при ходьбе. Этот вариант нарушения спинномозгового кровообращения зачастую развивается на фоне сопутствующих болей в пояснице (люмбалгия) или болей по ходу седалищного нерва (люмбоишиалгия). В таком случае он обусловлен остеохондрозом и сдавлением одной из корешково-спинномозговых артерий поясничного отдела грыжей диска. Реже перемежающая хромота возникает при атеросклеротическом поражении ветвей брюшной аорты или спинальном васкулите.

Каудогенная перемежающаяся хромота проявляется появляющимися при ходьбе приступами парестезий в виде онемения, покалывания, ползанья мурашек. Парестезии начинаются в дистальных отделах ног, поднимаются выше, захватывают паховую область и половые органы. Если пациент пытается продолжить ходьбу, то он отмечает резкую слабость в ногах. После непродолжительного отдыха все эти симптомы проходят. Такой вид нарушения спинномозгового кровообращения характерен для сужения позвоночного канала на поясничном уровне. В некоторых случаях встречается сочетанная миелогенная и каудогенная хромота, для которой характерна как слабость в ногах, так и выраженные парестезии.

Хроническая недостаточность спинального кровообращения, как правило, начинается с возникновения преходящих нарушения спинномозгового кровообращения. Постепенно развиваются стойкие и часто прогрессирующие нарушения двигательной сферы и чувствительности. В зависимости от уровня поражения они могут проявляться мышечной слабостью в руках и ногах (тетрапарез) или только в ногах (нижний парапарез), снижением или выпадением чувствительности, изменением мышечного тонуса, нарушенем мочеиспускания и дефекации.

К неврологическим осложнениям нарушений спинномозгового кровообращения относится отек спинного мозга, к соматическим — пролежни, вторичные инфекционные заболевания мочевыводящих путей, сепсис.

Диагностика нарушения спинномозгового кровообращения

Для постановки точного диагноза, дифференцировки нарушений спинномозгового кровообращения от опухолевых и воспалительных процессов, определения ишемического или геморрагического характера спинального инсульта применяется магнитно-резонансная томография (МРТ позвоночника), а при невозможности ее проведения — компьютерная томография (КТ позвоночника).

Для диагностики патологических изменений в сосудах и при решении вопроса об оперативном вмешательстве проводят спинальную ангиографию. Электрофизиологические методы исследования (электронейрография, электромиография, вызванные потенциалы, транскраниальная магнитная стимуляция) назначаются для определения степени и уровня поражения проводящих нервных волокон и состояния нервно-мышечной передачи.

Лечение нарушения спинномозгового кровообращения

Пациент с острым нарушением спинномозгового кровообращения должен быть как можно скорее госпитализирован в отделение неврологии. При транспортировке больной лежит на спине на специальном щите. Медикаментозная терапия ишемического спинального инсульта сходна с лечением ишемического инсульта головного мозга. Применяют препараты, расширяющие мозговые сосуды (винпоцетин, ницерголин, циннаризин); сосудорасширяющие препараты, улучшающие коллатеральное кровобращение (бендазол, эуфиллин, папаверин, никотиновую кислоту, дротаверин); препараты, стимулирующие работу сердечно-сосудистой системы (никетамид, скополамин) и препараты, разжижающие кровь (пентоксифиллин, дипиридамол, декстраны). Под контролем свертывания назначают антикоагулянты (гепарин, надропарин, аценокумарол, фениндион и др.).

Медикаментозная терапия геморрагического спинального инсульта соответствует лечебным мероприятиям при геморрагическом инсульте головного мозга. Это препараты, способствующие формированию тромба и прекращению кровотечения, направленные на укрепление стенки сосуда и понижение ее проницаемости.

Независимо от вида инсульта пациенту необходим постельный режим, регулярное опорожнение мочевого пузыря, предупреждение пролежней. Для профилактики отека мозга проводится дегидратационная терапия (маннитол, фуросемид). Медикаментозную терапию, направленную на восстановление утраченных функций, обычно начинают на вторые или третьи сутки. В нее входят неостигмин, галантами. Через неделю назначают нейропротекторы (препарат из мозга свиньи), ноотропы (пирацетам, экстракт гинко билоба), антигипоксанты (гопантеновая кислота, фенибут, мельдоний), антиоксиданты (карнитин, витамин Е), витамины группы В и др. Наряду с медикаментозным лечением применяют лечебную физкультуру, физиотерапию и массаж пораженных конечностей.

Хирургическое лечение проводится нейрохирургами. Операция реваскуляризации спинного мозга показана при неэффективности консервативной терапии. Операции на позвоночнике необходимы и в случаях, когда нарушение спинномозгового кровообращения вызвано сдавлением артерии опухолью, межпозвонковой грыжей, очагом воспаления и т. п. Вмешательство необходимо при выявлении аневризмы сосуда, поскольку позволяет предупредить ее разрыв и кровоизлияние в спинной мозг.

Прогноз и профилактика нарушения спинномозгового кровообращения

Прогноз нарушения спинномозгового кровообращения зависит от его вида, локализации и обширности поражения вещества спинного мозга. Раннее прекращение повреждающего воздействия этиологического фактора и начало лечения улучшают прогноз. Однако даже в случае благоприятного исхода часто сохраняются стойкие нарушения двигательной и чувствительной сферы. Пролежни и инфекционные осложнения могут привести к развитию сепсиса и летальному исходу.

Профилактика нарушений спинномозгового кровообращения предусматривает раннее выявление факторов, приводящих к их развитию (например, аневризм).

Источник