Остеоидная остеома на позвоночнике

Остеоид — остеома. Остеобластома.

Материал представлен Павленко Т.В.

Остеоид-остеома — своеобразное заболевание кости, о природе которого долгое время не было единого мнения. Ранее одни авторы (Лагунова И.Г., 1962; Рейнберг С.А., 1964) считали остеоид-остеому разновидностью первично-хронического остеомиелита. В настоящее время рассматривают это заболевание как доброкачественную опухоль кости остеогенного происхождения со своеобразным течением.

Как самостоятельное заболевание остеоид-остеома впервые выделена Н.L.Jaffe (1935). Т. П. Виноградова (1958) представляет гистогенез остеоид-остеомы в следующем виде: нормальная кость на определенном участке подвергается усиленной васкуляризации, резорбции и перестройке. В пораженной области выявляется широкая сеть сосудов; костные балки в этот момент окружены большим количеством остеокластов. На месте разрушающихся балок развивается остеогенная соединительная ткань. Остеобласты образуют остеоидные балочки, которые частично подвергаются обызвествлению,- отсюда название «остеоид-остеома». Окружающая кость, в том числе кортикальный слой и надкостница, в ответ на разрастание «гнезда» дает реакцию в виде образования склеротической зоны, развивающейся в результате изменения кровообращения в данной области кости. Особенности гистологического строения остеоид-остеомы объясняют ряд клинических и рентгенологических признаков опухоли. Хорошо развитая сеть сосудов «гнезда» опухоли является, по-видимому, причиной нередко выявляемого повышения температуры в этой зоне. Развитие склероза, растяжение надкостницы, раздражение ее нервных окончаний вызывают упорные боли — основное клиническое проявление болезни.

Опухоль часто развивается у детей в возрасте 10-14 лет. Жалобы больных однотипны, это постоянные изнурительные боли, не утихающие в покое и усиливающиеся ночью. Обычно дети локализуют боль исключительно точно соответственно очагу поражения. Однако нередко боли иррадиируют в соседний сустав, в связи с чем истинная локализация опухоли в течение длительного времени остается нераспознанной.

Рентгенологическая картина остеоид-остеомы весьма характерна. Рентгенологические симптомы возникают значительно позже клинических проявлений опухоли, и первым на рентгенограмме обнаруживают склероз кости. На участке поражения формируется одностороннее или муфтообразное утолщение кости в виде гиперостоза. Позднее в толще гиперостоза формируется основной отличительный признак остеоид-остеомы — ее «гнездо» в виде очага разрежения диаметром до 1 см, внутри которого могут отмечаться мелкие костные включения. Сквозь слой склерозированной ткани «гнездо» опухоли на обычных рентгенограммах не всегда дифференцируется и для ее выявления применяют лучи повышенной жесткости и томографию. Обнаружение «гнезда» необходимо для подтверждения диагноза и проведения направленного оперативного вмешательства.

Остеобластома

Среди губчатых остеоид-остеом встречаются так называемые гигантские остеоид-остеомы или остеобластомы; гистологическая структура обоих видов идентична, но в клинической и рентгенологической картине между ними существуют некоторые отличия. При гигантской остеоид-остеоме могут отсутствовать сильные изнурительные боли.

Рентгенологически для них характерно «гнездо» больших размеров и слабовыраженная склеротическая реакция. Кортикальный слой над крупным «гнездом» при отсутствии выраженного склероза может прерываться, и ткань гнезда выходит за пределы кости. Отмечены случаи патологического перелома.

Аналогичный материал по ссылке –

https://www.radiomed.ru/publications/kss-onk-osteoidnaya-osteoma

Источник

Остеоид-остеома — это доброкачественная остеобластическая опухоль костной ткани. Частота этой патологии составляет от 3 до 10% всех случаев первичных доброкачественных новообразований скелета. Чаще всего остеоид-остеомой страдают люди молодого возраста (80% случаев в возрасте до 25 лет, чаще всего у детей в возрасте 10 — 14 лет). После 40 лет остеоид-остеомы практически не наблюдаются. Опухоль развивается чаще у мужчин, чем у женщин.

Как самостоятельное заболевание остеоид-остеома впервые выделена Н.L.Jaffe (1935). Т.П. Виноградова (1958) представляет гистогенез остеоид-остеомы в следующем виде: нормальная кость на определенном участке подвергается усиленной васкуляризации, резорбции и перестройке. В пораженной области выявляется широкая сеть сосудов; костные балки в этот момент окружены большим количеством остеокластов. На месте разрушающихся балок развивается остеогенная соединительная ткань. Остеобласты образуют остеоидные балочки, которые частично подвергаются обызвествлению,- отсюда название «остеоид-остеома». Окружающая кость, в том числе кортикальный слой и надкостница, в ответ на разрастание «гнезда» дает реакцию в виде образования склеротической зоны, развивающейся в результате изменения кровообращения в данной области кости. Особенности гистологического строения остеоид-остеомы объясняют ряд клинических и рентгенологических признаков опухоли. Хорошо развитая сеть сосудов «гнезда» опухоли является, по-видимому, причиной нередко выявляемого повышения температуры в этой зоне. Развитие склероза, растяжение надкостницы, раздражение ее нервных окончаний вызывают упорные боли — основное клиническое проявление болезни.

Наиболее частая локализация — диафизы трубчатых костей (бедренная, большеберцовая, плечевая кость), реже остеоид-остеома встречается в локтевой, пяточной и таранной костях. Случаев развития остеоид-остеомы в костях черепа, грудины, ключице, фалангах пальцев – не отмечено. В 10 — 12% эта опухоль выявляется в позвонках (вертебральная форма остеоид-остеомы).

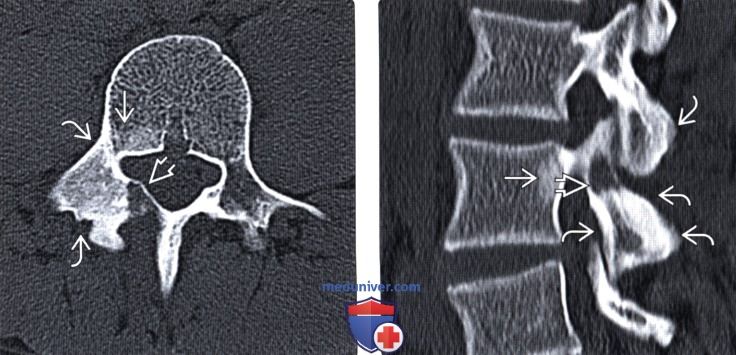

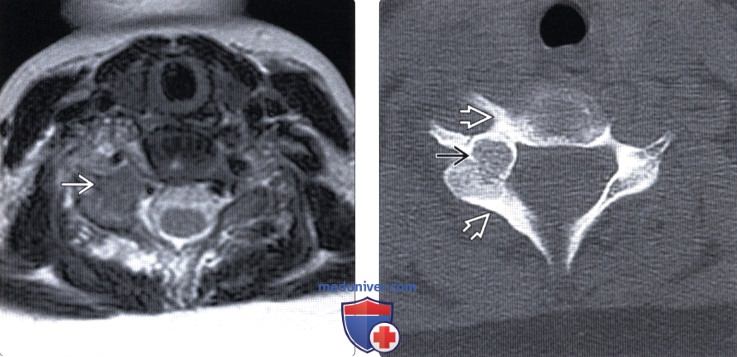

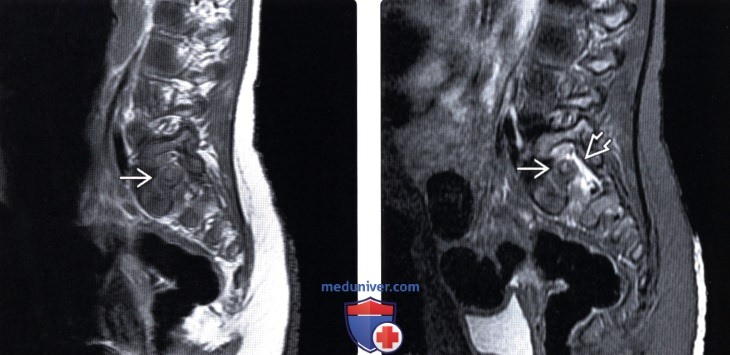

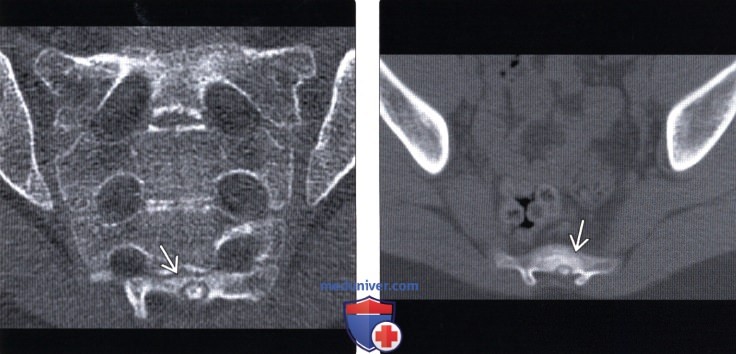

При вертебральной форме остеоид-остеомы в основном поражаются не тела позвонков, а суставные отростки и другие задние элементы позвонка (главным образом, дужки). Опухоль растет медленно и может заполнить весь поперечник позвоночного канала, поэтому остеоид-остеома часто может имитировать неврологические заболевания, в частности дегенеративно-дистрофическое поражение позвоночника или поражения спинного мозга, что может затруднить постановку диагноза. Пациенты с остеоид-остеомами предъявляют жалобы на почти постоянную боль в области локализации опухоли, усиливающуюся ночью и уменьшающуюся после приема анальгетиков, при увеличении опухоли в объеме возможны корешковые нарушения в виде сегментарной гипостезии; у пациентов с локализацией остеоид-остеомы в шейном отделе позвоночника возможно развитие вертебробазилярной недостаточности (вследствие компрессии позвоночной артерии в сегменте V3). Как правило, на начальных стадиях пациентов безуспешно лечат, как было указано выше, по поводу дегенеративных заболеваний позвоночника, однако при МРТ-исследовании не выявляют характерной для межпозвонковой грыжи или стеноза картины.

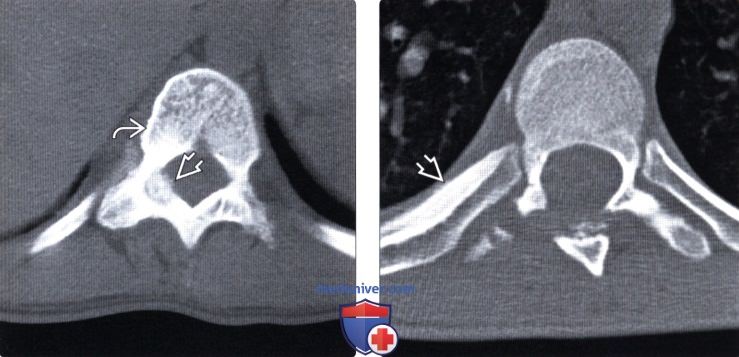

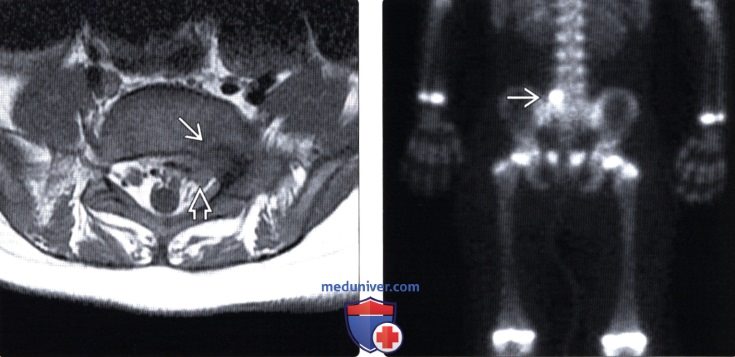

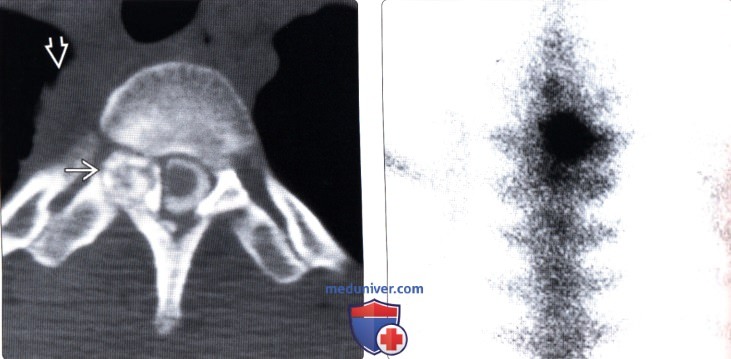

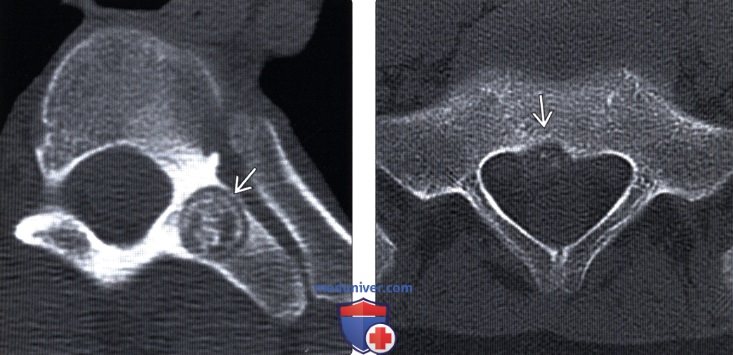

Для того чтобы диагностировать болезнь, необходимо рентгенологическое обследование. Рентгенологическая картина практически патогномонична: на фоне диффузно асимметрично утолщенного кортикального слоя выявляется так называемый «нидус» – полость до 1,0 см в диаметре с плотным ядром внутри (в губчатых костях склерозирование менее выражено). На сегодняшний день один из самых информативных методов диагностики (и решающим фактором в постановке диагноза) является компьютерная томография (КТ). Она позволяет обнаружить очаг остеоид-остеомы размером до 2 мм.

На КТ типичная остеоид-остеома представлена округлым (или овальным) очагом деструкции с крапчатыми включениями или уплотнением в центре, так называемым гнездом, окруженным зоной склероза, в диаметре не более 2,0 см (обычно до 1,0 см в диаметре), в то время как для остеобластомы характерно наличие нескольких очагов более 1,5 — 2,0 см с тенденцией к увеличению размеров.

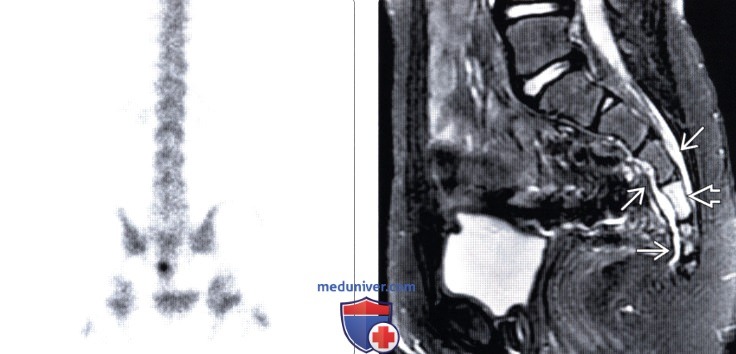

Доброкачественная остеобластома («гигантская остеоид-остеома») имеет большое сходство по гистологическому строению с остеоид-остеомой, однако отличается от нее более крупными размерами, клинико-рентгенологической картиной и тенденцией к прогрессирующему росту. Заболеваемость невелика и составляет около 1 % от заболеваемости доброкачественными опухолями костей. Возрастные различия в обеих нозологических формах несущественны. Наиболее частая локализация остеобластомы (50 — 60 % случаев) — позвонки, включая тела. На втором месте поражение длинных трубчатых костей (бедренная, больше берцовая, плечевая). Как правило, заболевание носит хронический характер. Пациенты предъявляют преимущественно жалобы на упорные, тупые боли в области очага поражения, не зависящие от времени суток и нагрузки. Боли носят менее интенсивный характер, чем при остеоид-остеоме, и хорошо купируются приемом анальгетиков. Кожа и мягкие ткани над новообразованием не изменены. При локализации остеобластомы в позвоночнике возможно развитие функционального сколиоза, появление мышечных судорог, симптомов сдавления нервов.

Решающим в диагностике является морфологическое (гистологическое) исследование, которое окончательно подтверждает или отрицает наличие остеоид-остеомы и позволяет дифференцировать ее с остеомиелитом, туберкулезом, остеогенной саркомой и костным абсцессом Броди. При микроскопическом (гистологическом) исследовании гнездо опухоли представляет собой богатую сосудами остеогенную ткань с большим количеством клеток остеобластического ряда. Среди клеточных элементов (остеобласты и остеокласты) расположены массы остеоида и слабо обызвествленные или остеоидные балочки. Очаг поражения может быть отделен от окружающей зоны склероза фиброзной тканью.

Единственным методом лечения остеоидной остеомы является оперативное вмешательство. В большинстве случаев после операции происходит полное выздоровление. В редких случаях рецидива назначается повторная операция. Объем операции целиком зависит от варианта опухоли и локализации. Операцией выбора следует считать резекцию кости с удалением «гнезда» опухоли и прилежащей зоны склероза единым блоком. Радикальное хирургическое вмешательство позволяет купировать болевой синдром и добиться излечения пациента (после радикального удаления, как правило, остеоид-остеома не рецидивирует). К рецидивам заболевания приводят, как правило, оперативные вмешательства, заключающиеся в неадекватном иссечении «нидуса». Поэтому по рекомендации некоторых авторов для профилактики рецидива опухоли необходимо ее облучение и динамическое наблюдение за пациентом. В последнее время все чаще рассматривается вопрос о возможности применения метода радиочастотной аблации в лечении данной патологии. Случаев озлокачествления не наблюдается.

Источник

Остеобластома позвоночника (остеоид-остеома) — лечение, прогнозДоброкачественные остеобластические образования кости в зависимости от их размеров носят названия остеоид-остеома или остеобластома. Опухоли размером менее 2 см называются остеоид-остеомами, более 2 см — остеобластомами. Гистологически это похожие образования, развивающиеся из губчатой кости. Остеоид-остеома обычно обнаруживается в длинных трубчатых костях у детей и подростков, менее, чем в 20% случаев — в позвонках, тогда как остеобластомы диагностируются во втором и третьем десятилетии жизни. Остеоид-остеомы встречаются в четыре раза чаще остеобластом, и те, и другие чаще диагностируются у мужчин (2-3:1). Пациенты предъявляют жалобы на боль в позвоночнике, усиливающуюся в ночное время, неврологический дефицит выражен в большей степени обычно при остеобластомах благодаря их размерам. В отличие от многих других опухолей остеоид-остеомы чаще поражают задние элементы позвонков и вследствие спазма паравертебральных мышц и болевого синдрома могут проявляться клиникой патологического сколиоза. Для диагностики этих образований используются КТ, МРТ и сцинтиграфия с технецием, при этом наиболее чувствительным методом является последняя. Остеоид-остеомы могут быть самоограничивающимися образованиями, в качестве первой линии терапии при этих опухолях могут назначаться нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС). Другими методами лечения являются хирургический кюретаж и радиочастотная абляция (РЧА). РЧА под КТ-контролем является безопасным и эффективным методом лечения, обеспечивающим купирование болевого синдрома у 78-97% пациентов. Пациенты с компрессии нервных образований подлежат хирургическому лечению. При радикальном удалении остеоид-остеом возможно полное выздоровление пациента, тогда как при остеобластомах частота локальных рецидивов опухоли достигает 10%. Остеобластомы также могут подвергаться малигнизации. Вопрос о лучевой терапии в лечении данных опухолей остается спорным.

— Также рекомендуем «Остеокластома позвоночника (гигантоклеточная опухоль) — лечение, прогноз» Оглавление темы «Операция при опухоли позвоночника.»:

|

Источник

Лучевая диагностика остеоид-остеомы позвоночникаа) Терминология: б) Визуализация: 1. Общие характеристики: 2. Рентгенологические данные: 3. КТ при остеоид-остеоме (ОО): 4. МРТ при остеоид-остеоме (ОО): 5. Радиоизотопные методы исследования: 6. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика остеоид-остеомы (ОО): 1. Остеобластома: 2. Стрессовый перелом корня или пластинки дуги: 3. Односторонний спондилолиз: 4. Односторонний дефект корня или межсуставной части дуги: 5. Склерозирующий метастаз: 6. Лимфома: 7. Спондилит: 8. Саркома Юинга:

г) Патология: 1. Общие характеристики: 2. Макроскопические и хирургические особенности: 3. Микроскопия:

д) Клинические особенности: 1. Клиническая картина остеоид-остеомы (ОО): 2. Демография: 3. Течение заболевания и прогноз: 4. Лечение остеоид-остеомы (ОО): д) Диагностический поиск: е) Список использованной литературы: — Также рекомендуем «Рентгенограмма, КТ остеобластомы позвоночника» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 23.8.2019 |

Источник