Позвоночник болезни перелом поясничный

Перелом поясничного отдела позвоночника – это серьезная травма, которая может приводить к инвалидности. Он может быть следствием падения либо удара тяжелым предметом, в некоторых случаях сопровождается повреждением спинного мозга. Процесс сопровождается болью и ограничением подвижности, также может наблюдаться нарушение иннервации органов тазовой полости.

При переломах важно оказать первую помощь пострадавшему: своевременная терапия существенно повышает шансы на полное восстановление двигательной и других видов активности. Лечением пациентов с переломами поясницы занимаются врачи-травматологи, при разрывах спинного мозга потребуется работа нейрохирурга.

Определение и особенности переломов поясницы

Перелом – это полное нарушение целостности костных сегментов. Поясничный отдел образован пятью крупными позвонками, между которыми находятся гиалиновые хрящи. В норме здесь присутствует физиологический лордоз – незначительный изгиб в переднем направлении. С верхней стороны поясничный отдел соединяется с грудным, с нижней – с крестцовой костью. Он выдерживает значительные нагрузки даже в повседневной жизни и особенно подвержен травмам.

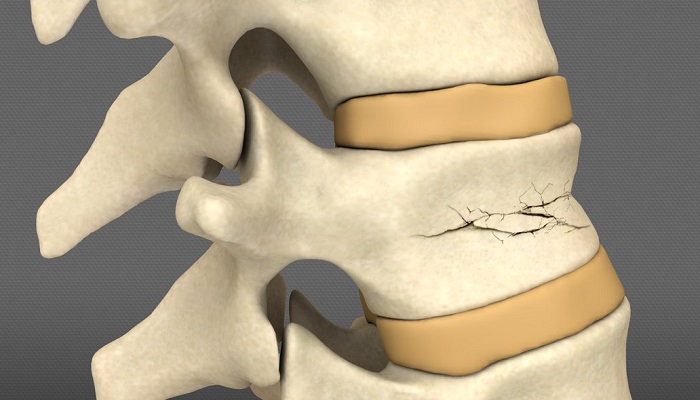

Перелом поясничного отдела позвоночника может быть изолированным либо сочетаться с повреждениями других отделов. Кроме того, выделяют повреждение исключительно костного сегмента, а также позвонка и межпозвоночного хряща либо спинного мозга. В зависимости от этого клиническая картина травмы будет отличаться. Выделяют несколько разновидностей переломов позвонка в зависимости от типа воздействующей на него силы, но в поясничном отделе чаще всего наблюдаются компрессионные переломы. Они могут находиться на любом участке пояснично-крестцового отдела, в большинстве случаев затрагивают первые 3 сегмента, так как они самые неподвижные.

Виды и классификация

Первая классификация выделяет осложненные и неосложненные переломы. В первом случае спинной мозг остается без повреждений, во втором наблюдается сдавливание либо разрушение нервных тканей. Также принято выделять травматические и нетравматические (патологические) переломы. Первые происходят при ударе либо падении и затрагивают нормальные поясничные позвонки, вторые являются следствием хронического патологического процесса. К повреждению костного сегмента могут приводить любые нарушения, при которых происходит его сдавливание или ослабление: новообразования, остеопороз, костный туберкулез. В результате таких повреждений перелом позвоночника может происходить даже при незначительном ударе.

Диагностика осложненных переломов проводится инструментальными методами. Определить степень повреждения нервных структур по клиническим признакам невозможно, поскольку характерные симптомы могут проявляться непосредственно после травмы вследствие отечности.

Также выделяют 3 основных разновидности переломов поясницы в зависимости от характера травмы:

- компрессионный — характерная травма для поясничного отдела, вызванная сдавливанием костного сегмента;

- оскольчатый — повреждение позвонка с отделением фрагмента кости, который может смещаться в переднем либо заднем направлении, в некоторых случаях осложняется разрывом спинного мозга;

- переломовывих – также опасная травма, поскольку при ней происходит изменение расположения позвонка со смещением его верхней части вперед, это может сопровождаться повреждением или ушибом нервных тканей.

Также принято классифицировать переломы поясничного отдела по характеру повреждения отдельного позвонка. Так, выделяют изолированные переломы тела, дужек, суставных и поперечных отростков. При оскольчатых травмах может происходить нарушение целостности позвонка одновременно в нескольких участках. Повреждение позвоночника может возникать одновременно с другими травмами: переломами других отделов позвоночника, тазового или плечевого пояса, конечностей, а также ушибами или разрывами внутренних органов.

Компрессионный перелом

Компрессионный перелом является отдельной разновидностью, поскольку механизм его возникновения отличается от других типов. Он возникает при сдавливании костного сегмента, сопровождается раздроблением, сплющиванием и смещением его переднего отдела. В разрезе поясничный позвонок имеет вид треугольника, один из углов которого представляет его переднюю часть. Особенно опасно, если при переломе позвоночника костные фрагменты смещаются назад. Они поступают в костномозговой канал и могут становиться причиной разрыва спинного мозга.

При компрессионном переломе позвонок травмируется путем сдавливания соседними фрагментами

Причинами такой травмы может быть падение на ноги или ягодицы, а также ушиб. Сила удара может быть незначительной, особенно если костная ткань повреждена хроническими заболеваниями, которые приводят к уменьшению ее прочности. Выделяют несколько степеней тяжести переломов:

- первая, самая легкая, характеризуется уменьшением высоты позвонка не более чем на четверть;

- на второй высота уменьшается на треть;

- третья наиболее опасная, позвонок может уменьшаться вполовину и более.

Клиническая картина и особенности переломов спины в поясничном отделе зависят от локализации травмы. При повреждении верхних позвонков (с первого по третий) болезненные ощущения сконцентрированы в поясничном отделе и нижней части грудного. Перелом последних (4,5) сегментов выражается болью в пояснице и в области паха.

Травмы каждого из позвонков имеют свои особенности:

- Перелом 1 поясничного позвонка – частое явление. Этот сегмент особенно подвижен и несет на себе значительную нагрузку. Большинство переломов поясницы локализуется именно в этом отделе. Своевременное лечение приводит к полному восстановлению, если травма происходит без разрыва спинного мозга.

- Повреждение 2 позвонка случается немного реже, но он также является критической точкой. При его значительном разрушении либо раздроблении наблюдается нестабильность в том числе соседних сегментов.

- Травма 3 сегмента встречается редко, благодаря его расположению. Однако это возможно в том случае, если удар приходится непосредственно в данную область. Лечение осуществляется консервативными либо хирургическими методами.

- Перелом 4 позвонка – также редкое явление. Чаще в нем образуются трещины, но при значительной ударной силе может происходить и полное нарушение его целостности.

- Повреждение последнего, пятого, фрагмента чаще всего случается вследствие падения на область ягодиц. Этот позвонок соединяется с крестцовой костью, поэтому может наблюдаться и ее повреждение. Болезненные ощущения сосредоточены в пояснице, но могут распространяться и ниже.

Остеопороз – это заболевание, при котором наблюдается повышение порозности костей со снижением их прочности. Он чаще всего проявляется у женщин среднего и пожилого возраста и связан с уменьшением скорости обменных процессов. Болезнь приводит к увеличению риска травматизма при падениях, а также к осложнениям при сращении костей.

Симптомы

Характерные симптомы проявляются сразу после перелома. Пострадавший испытывает трудности при поворотах и наклонах туловища, а также при попытках подняться на ноги после падения. Болезненные ощущения распространяются на область поясницы и таза, в некоторых случаях – на грудной отдел позвоночника и пах. На поврежденном участке развивается отечность, могут образовываться гематомы (кровоизлияния). При пальпации можно ощутить изменение расположения отдельного остистого отростка, а сам процесс приводит к усилению болевой реакции. Перелом часто сопровождается трудностями с дыханием: пациент не может сделать самостоятельный вдох. Этот симптом быстро проходит и не говорит о повреждении органов дыхательной системы.

Следует сразу исключить клинические признаки, которые указывают на повреждение спинного мозга. К ним относятся:

- онемение нижних конечностей или всей нижней половины тела;

- мышечная слабость;

- паралич конечностей;

- непроизвольные мочеиспускания и дефекация.

Даже если позвонок сломан с повреждением спинного мозга, неврологическая симптоматика может проявляться не сразу. Также она может возникать, если происходит компрессия (сдавливание) нервов вследствие отечности. Для подтверждения диагноза используются более точные методы обследования, которые позволят с точностью определить степень нервной проводимости.

Наиболее сложными для диагностики являются патологические переломы, которые развиваются вследствие компрессии. В таких случаях клиническая картина проявляется не резко, а усиливается со временем. Незначительные повреждения и трещины могут зарастать самостоятельно, а на позвонке появляются рубцы. Большое их количество говорит о слабости костной ткани и длительном развитии болезни. У пожилых людей они имеют вид своеобразного горба, когда на поверхности позвонка формируются рубцы.

После перелома можно полностью восстановить функцию позвоночника, но для этого понадобится выполнять все рекомендации в домашних условиях

Методы диагностики и лечения

Диагноз ставится на основании клинических признаков и данных анамнеза, а также инструментальных исследований. Всем пациентам назначается рентгенография в двух проекциях (прямой и боковой), в результате чего можно определить положение позвонков. Для оценки состояния спинного мозга дополнительно проводится КТ либо МРТ – более информативные анализы.

Первая помощь

При подозрении на повреждение поясничных позвонков следует немедленно вызывать бригаду скорой помощи. Самостоятельно транспортировать пострадавшего запрещено, поскольку это может вызвать смещение отломков и развитие опасных последствий. Пациенту необходимо сохранять или принять лежачее положение на твердой поверхности, а переносить его будет разрешено только на жестких носилках, обеспечив максимальную фиксацию для травмированного отдела позвоночника.

Консервативные способы лечения

При неосложненных переломах возможно проведение консервативного лечения. Это значит, что заживление поясницы проходит без хирургического вмешательства. Полная схема будет включать несколько этапов, направленных на сращение костей, восстановление двигательной функции, период реабилитации после перелома. Больному могут быть назначены следующие лечебные мероприятия:

- прием медикаментов: обезболивающих, влияющих на нервную проводимость, витаминов и препаратов кальция;

- вытяжение с грузом – некоторым пациентам показано сращение позвонков именно в таком положении;

- вертебропластика – считается малоинвазивным способ лечения, при этом в пораженный позвонок вводится цементирующее вещество для его иммобилизации (обездвиживания);

- ЛФК – лечебная гимнастика вводится постепенно и направлена на укрепление мышечного корсета спины;

- физиотерапия – различные методики позволяют ускорить обменные процессы в тканях, благодаря чему восстановление кости происходит быстрее.

Консервативные методики могут быть назначены в качестве дополнения после хирургического вмешательства. Такой комплекс проводится в том числе в домашних условиях, а некоторые процедуры – в больнице. В период реабилитации показано ношение жесткого корсета для фиксации поврежденных позвонков.

Хирургические методы

Операция назначается только в том случае, если восстановить расположение позвонков и обеспечить их правильное сращение консервативными методиками невозможно. Мелкие отломки полностью удаляются, а крупные закрепляются металлическими пластинами. До полного восстановления назначается ношение жесткого бандажа, который затем можно будет заменить на более мягкую фиксацию.

Внимание! Если после перелома рекомендуется операция, ее важно провести в максимально краткие сроки. Со временем восстановить нервную проводимость может быть невозможно, и это опасно осложнениями: параличом нижних конечностей, нарушениями работы органов тазовой полости.

Лечебная физкультура

ЛФК рекомендуется во время реабилитации после перелома. Физические упражнения полезны, поскольку позволяют поддерживать мышцы в тонусе, стимулируют работу сердца, сосудов и дыхательной системы, ускоряют кровообращение и обменные процессы. Восстановительный период предполагает длительное нахождение в вынужденном лежачем положении, поэтому важно уделять время специальным лечебным тренировкам. Комплекс разрабатывается индивидуально для каждого пациента, но есть несколько упражнений, полезных при любых типах переломов поясницы. В течение первых 3-х–4-х недель после травмы физкультура выполняется в положении лежа, затем можно постепенно добавлять осевые нагрузки на позвоночник.

Непосредственно после травмы можно выполнять следующие упражнения (лежа на спине):

- сгибание и разгибание кистей и стоп;

- поочередное сгибание ног в коленном суставе, отведение их в стороны;

- спустя неделю – повороты со спины на живот с помощью рук;

- подъемы выпрямленных в колене ног, но не более, чем на 45 градусов.

Через несколько недель можно включать более сложные упражнения:

- подъемы ног на 45 градусов и их перекрещивание («ножницы»);

- лежа на животе – подъемы отдельно ног и плеч, а затем наклоны в стороны, скользя руками вдоль туловища;

- ходьба на четвереньках;

- также на четвереньках – подъемы одновременно противоположных руки и ноги.

Следующий период наступает через месяц после травмы. Он заключается в постепенном добавлении осевой нагрузки, то есть пациенту уже можно принимать вертикальное положение. Сначала разрешается вставать только на колени, придерживаясь руками за опору или спинку кровати, затем руки можно убирать по одной. Сидеть разрешается спустя 3–4 месяца после перелома.

Далее, когда пострадавший будет в состоянии принимать и удерживать положение стоя без опоры, можно приступать к последнему восстановительному комплексу:

- ходьба на месте с опорой, а затем без нее;

- медленные повороты и наклоны корпуса;

- поднятие рук вверх (можно с предметом) с одновременным поднятием на носки, затем возвращение в исходное положение.

Перелом поясничного отдела позвоночника – это опасная травма. Риски повредить спину усиливаются с возрастом, когда кости становятся менее прочными, а также при наличии хронических заболеваний костной ткани. Самостоятельное лечение невозможно, поскольку для восстановления положения позвонков и полноценной реабилитации понадобится проведение процедур в условиях стационара, а также инструментальные исследования. Прогноз благополучный, если во время травмы не происходит повреждения

Источник

Компрессионный перелом поясничного позвонка – это частый вид травматического поражения позвоночника у взрослых и детей. Но в большей степени ему подвержены дети в возрасте от 3-х до 10-ти лет и пожилые пациенты в возрасте старше 65 лет. В первой группе риска высокая степень поражения связана с тем, что ребенок растет и не всегда костные трабекулы успевают заполняться солями кальция. Обычно провокационный фактор – погрешности в питании, дефицит кальция и витамина D. Пожилых людей компрессионные переломы позвоночника в большинстве случаев связаны с дисгормональным остеопорозом.

Компрессионный перелом позвонка поясничного отдела может случиться при травматическом поражении. У пожилого человека это не обязательно падение с высоты или сильный удар по пояснице. Для него достаточно неудачно сесть, встать или поскользнуться и резко взмахнуть руками. На фоне разряжения костной ткани она становится очень хрупкой. Позвонки реагируют на остеомаляцию и остеопороз первыми. Иногда диагноз остеопороза устанавливается как раз после перенесенного компрессионного перелома позвоночного столба.

В этой статье предлагаем узнать больше информации про причины, клинические симптомы, негативные последствия, возможности проведения лечения и реабилитации после данной травмы позвоночного столба. Рассказано о том, куда обращаться непосредственно после травматического воздействия и что следует предпринимать после восстановления целостности тела позвонка.

Потенциальные причины компрессионного перелома

Есть ряд предрасполагающих факторов, при наличии которых высока вероятность при травматическом воздействии разрушения тела позвонка. Сам по себе позвонок является достаточно прочной структурой с большой плотностью костной ткани. Он редко разрушается, поскольку надежно защищен от негативного воздействия межпозвоночными дисками. Их внутреннее пульпозное ядро равномерно распределяет амортизационную и механическую нагрузку, гасит ударные волны и т.д.

Таким образом, у человека со здоровыми межпозвоночными дисками травматическое разрушение тела позвонка практически исключено. При дегенеративных дистрофических изменениях (остеохондрозе) эта защита ослабевает, повышает риск получения компрессионного перелома.

Помимо этого потенциальными причинами травматического нарушения целостности костной ткани позвоночника могут стать следующие аспекты:

- занятия потенциально опасными видами спорта (горные лыжи, акробатика, тяжелая атлетика, игровые командные виды, художественная гимнастика, фигурное катание, борьба, бокс и т.д.);

- дорожно-транспортные происшествия, в том числе экстренное торможение при движении в автомобиле;

- падение на гололеде, в ванной комнате, с высоты;

- удары в область поясницы;

- профессиональная деятельность, связанная с подъемом и переносом тяжестей, нахождением на высоте и т.д.;

- остеомаляция и остеопороз на фоне гормональной перестройки организма в климактерическом периоде и при недостаточном усвоении кальция в кишечнике при определённых заболеваниях этого органа;

- дефицит витамина D, особенно у лиц, проживающих в северных регионах, где недостаточное количество солнечных лучей в течение календарного года;

- остеохондроз и его осложнения в виде протрузии, экструзии и грыжи иска (чем более разрушенными становятся межпозвоночные диски, тем выше риск развития компрессионного перелома позвоночника);

- нарушение целостности связочного и сухожильного аппарата, который призван поддерживать тела позвонков в горизонтальном положении;

- злокачественные опухоли костной ткани позвоночника и метастазирование из других органов человеческого тела;

- миеломная болезнь, в ходе развития которой разрушается костная ткань по всему организму человека;

- туберкулез костей, позвоночника и спинного мозга – происходит вымывание кальция из очагов поражения туберкулезной палочкой, формируется туберкулома;

- нарушение обмена веществ и метаболизма;

- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, гипертиреоз, узлов зоб, заболевания паращитовидных желез и т.д.);

- аутоиммунные воспалительные процессы, приводящие к разрушению хрящевой и костной ткани позвоночника (болезнь Бехтерева, системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидные полиартрит и т.д.).

Косвенными факторами риска могут быть перекос костей таза, нарушение осанки, разрушение тазобедренного и коленного сустава, неправильная постановка стопы при ходьбе и беге.

Степени компрессионного перелома поясничного позвонка

В зависимости от типа нарушения целостности костной ткани перелом может быть простым или сложным, осложненным или без осложнений. При первичной классификации травматолог определяет степень разрушения костной ткани тела позвонка. Чаще всего встречается компрессионный перелом поясничного позвонка 1-ой степени, он характеризуется отсутствием осложнений и быстро поддается восстановлению.

Подразделение на степени проводится в соответствии со следующими критериями:

- I степень – площадь травматического поражения до 30% тела позвонка, без смещения осколков;

- II степень – площадь травматического поражения до 50% тела позвонка, практически всегда происходит повреждение окружающих мягких тканей;

- III степень – площадь травматического поражения более 50% тела позвонка, повреждены корешковые нервы, связки, мышцы, позвоночник не стабилен.

В зависимости от степени травматического поражения, лечение может быть амбулаторным или стационарным. Риск развития осложнений также возрастает со степень травматического поражения костной ткани. Чем больше площадь перелома, тем выше вероятность последующей парализации тела человека.

Симптомы компрессионного перелома позвонка поясничного отдела

Клинические симптомы компрессионного перелома тела позвонка поясничного отдела зависят от тяжести травматического поражения и наличия осложнений, смещений осколков и т.д.

Компрессионный перелом 1-го поясничного позвонка обычно сопровождается сильной болью, ощущением онемения в отдельных участках тела. Компрессионный перелом 1-го позвонка поясничного отдела может давать сбой в работе кишечника и мочевого пузыря. Онемение и парестезии могут распространяться по верхней наружной поверхности бедра.

Компрессионный перелом первого поясничного позвонка 2-ой и 3-ей степени приводит к атоническим запорам, отсутствию мочеиспускания. Если компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела срастается неправильно, то в дальнейшем пациента беспокоят колиты, желчнокаменная болезнь, диспепсия, недержание мочи.

Компрессионный перелом 2-го позвонка поясничного отдела сопровождается аналогичными симптомами. В большинстве случаев компрессионный перелом второго поясничного позвонка дает клиническую картину радикулита и люмбоишиалгии.

Компрессионный перелом 3-го поясничного позвонка сопровождается болями в области коленей. Нарушается иннервация половых органов и мочевого пузыря. Чаще всего компрессионный перелом 3-го позвонка поясничного отдела при отсутствии правильного лечения и своевременной реабилитации приводит к бесплодию и импотенции у мужчин. У женщин после него развивается опущение внутренних органов брюшной полости.

Компрессионный перелом 4 поясничного позвонка дает следующие клинические симптомы:

- сильные боли в голенях и стопах;

- ослабление икроножных мышц;

- ишиас и люмбалгия, усиливающиеся при любом движении;

- нарушение мочеиспускания в виде пареза или паралича мочевого пузыря.

Компрессионный перелом 4-го позвонка поясничного отдела также может спровоцировать нарушение иннервации предстательной железы, что чревато в будущем различными проблемами с потенцией.

Компрессионный перелом 5-го поясничного позвонка характеризуется помимо острой боли в области поясницы неприятными ощущения в лодыжках, стопах и пальцах ног. Быстро нарастает отечность. При компрессионном переломе 5-го позвонка поясничного отдела часто развивается парализация нижних конечностей, что может сопровождаться падениями, дискоординацией движений на ранних стадиях.

При появлении клинических симптомов компрессионного перелома позвонка поясничного отдела необходимо лечь на спину на жесткую поверхность и незамедлительно вызвать бригаду скрой медицинской помощи. Запрещены любые движения. Транспортировать пострадавшего можно только в лежачем положении и с жёстко зафиксированным позвоночным столбом. Самостоятельно пытаться добраться до травматолога не стоит. Это может спровоцировать повреждение спинного мозга. Данное состояние опасно не только для будущего состояния человека, но и для его жизни. Лягте и вызовите бригаду скорой помощи. Больше ничего делать не нужно.

Последствия компрессионного перелома позвонка поясничного отдела

При своевременно оказанной медицинской помощи негативные последствия сводятся к минимуму. Если не соблюдать приведенные выше рекомендации, то высока вероятность парализации нижней части тела.

Самые вероятные последствия компрессионного перелома позвонка поясничного отдела – это:

- парезы нижних конечностей;

- параличи нижних конечностей с невозможностью самостоятельного перемещения в пространстве;

- недержание мочи и кала;

- нарушение работы тонкого и толстого кишечника;

- стеноз спинного мозга с негативными последствиями (вплоть до летального исхода);

- нарушение проводимости нервного импульса от отдельных мышц;

- парестезии, онемения и другие неврологические клинические симптомы;

- искривление позвоночного столба и перекос костей таза.

Избежать развития негативных последствий поможет своевременное обращение за медицинской помощью, качественное лечение и прохождение курс реабилитации.

Лечение компрессионного перелома позвонка поясничного отдела

Если диагностирован компрессионный перелом поясничного позвонка лечение начинается незамедлительно. Как правило, простого рентгенографического снимка бывает достаточно для постановки точного диагноза. В зависимости от степени разрушения костной ткани врач выбирает тактику. При третьей степень поражения проводится хирургическая операция. В ходе оперативного вмешательства с помощью специальных составов восстанавливается целостность костной структуры тела позвонка. После операции проводится восстановительное лечение.

При первой и второй степенях лечение компрессионного перелома позвонка поясничного отдела проводится консервативными методами. Пациенту назначается полный физический покой на 3 – 5 недель. В это время позвоночник поддерживается с помощью жесткого каркаса.

Если выявлены признаки остеопороза, остеомаляции или недостаточности витамина D, то проводится фармакологическая заместительная терапия. Также показана диетотерапия.

При правильно проводимом лечении образование костной мозоли проходит быстро. Спустя 4 недели необходимо проведение повторного (контрольного) рентгенографического снимка. Если на нем видна хорошо сформировавшаяся костная мозоль, то пациент незамедлительно направляется на реабилитацию.

Реабилитация после компрессионного перелома поясничного позвонка

Основная цель реабилитации после компрессионного перелома поясничного позвонка – восстановление работоспособности всех паравертебральных мышц, связок и сухожилий. При укреплении мышечного корсета спины восстанавливается микроциркуляция крови и лимфатической жидкости. В ряде случаев при реабилитации после компрессионного перелома поясничного позвонка требуется восстановление иннервации тканей нижних конечностей. Проводить курс реабилитации лучше в клинике мануальной терапии. Работающие там врачи обладают широкими возможностями для обеспечения полной регенерации всех тканей, получивших повреждения после компрессионного перелома тела позвонка.

Восстановление после компрессионного перелома поясничного позвонка может проводиться с использованием следующих методов:

- остеопатия и массаж – для улучшения состояния пораженных мягких тканей, усиления процессов микроциркуляции крови и лимфатической жидкости;

- лечебная гимнастика и кинезиотерапия – для восстановления тонуса мышечного каркаса тела;

- физиотерапия – для улучшения обменных процессов и ускорения регенерации;

- рефлексотерапия – для запуска процесса регенерации всех поврежденных тканей.

Также может применяться электромиостимуляция, лазерное воздействие. Курс реабилитации должен разрабатываться индивидуально для каждого пациента.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Вы можете воспользоваться услугой бесплатного первичного приема врача (невролог, мануальный терапевт, вертебролог, остеопат, ортопед) на сайте клиники «Свободное движение». На первичной бесплатной консультации врач осмотрит и опросит вас. Если есть результаты МРТ, УЗИ и рентгена — проанализирует снимки и поставит диагноз. Если нет — выпишет необходимые направления.

Был ли полезен материал?

(2) чел. ответили полезен

Источник