Распространенный деформирующий спондилез поясничного отдела позвоночника

Спондилез поясничного отдела – это дегенеративная патология, которая в большей степени поражает пациентов в возрасте 35 – 40 лет. У более молодых пациентов спондилез поясничного отдела позвоночника встречается редко. Чаще всего в молодом возрасте это заболевание носит посттравматический характер.

Давайте разберемся для начала, что такое деформирующий спондилез поясничного отдела и каким образом он формируется. Итак, позвоночный столб состоит из отдельных тел позвонков. В поясничном отделе их пять. Они обладают массивными телами, дугообразными и остистыми отростками. Тело позвонка вместе с дугообразными отростками формирует овальное отверстие спинномозгового канала. Внутри находится спинной мозг, от которого отходят корешковые парные нервы. Они ветвятся, формируют пояснично-крестцовое нервное сплетение и отвечают за иннервацию тканей нижних конечностей, органов брюшной полости и малого таза.

Тела позвонков между собой разделяют хрящевые межпозвоночные диски. Их основная функция – обеспечение защиты корешковых нервов от компрессионного давления со стороны теле позвонков. Вторичная функция – распределение амортизационной нагрузки от движения тела по всему позвоночному столбу. Частично амортизационная нагрузка снижается за счет присутствия физиологических изгибов позвоночного столба.

Межпозвоночный диск состоит из плотной хрящевой оболочки (фиброзного кольца) и внутреннего студенистого тела (пульпозного ядра). Собственной кровеносной сети у межпозвоночного диска нет. Он получает питание диффузным путем при обмене жидкостями с замыкательной пластинкой, которая располагается между ним и телом позвонка. Частично диффузное питание межпозвоночных дисков обеспечивается паравертебральным мышцами.

Оказываемое повышенное давление на позвоночный столб, например при избыточной массе тела или тяжелом физическом труде, приводит к тому, что замыкательные пластинки склерозируются и утрачивают способность обеспечивать питание хрящевой ткани фиброзного кольца. Оно обезвоживается, покрывается сеточкой тонких трещин. Они заполняются отложениями солей кальция. В результате межпозвоночный диск утрачивает способность получать диффузное питание при обмене жидкостями с окружающими паравертебральным мышцами.

Начинается забор жидкости из расположенного внутри фиброзного кольца пульпозного ядра. Оно утрачивает свою массу и не может поддерживать нормальную высоту диска. Она снижается и диагностируется стадия протрузии. Уже на этой стадии может начать развиваться спондилез за счет отложения солей кальция по краям тел позвонков.

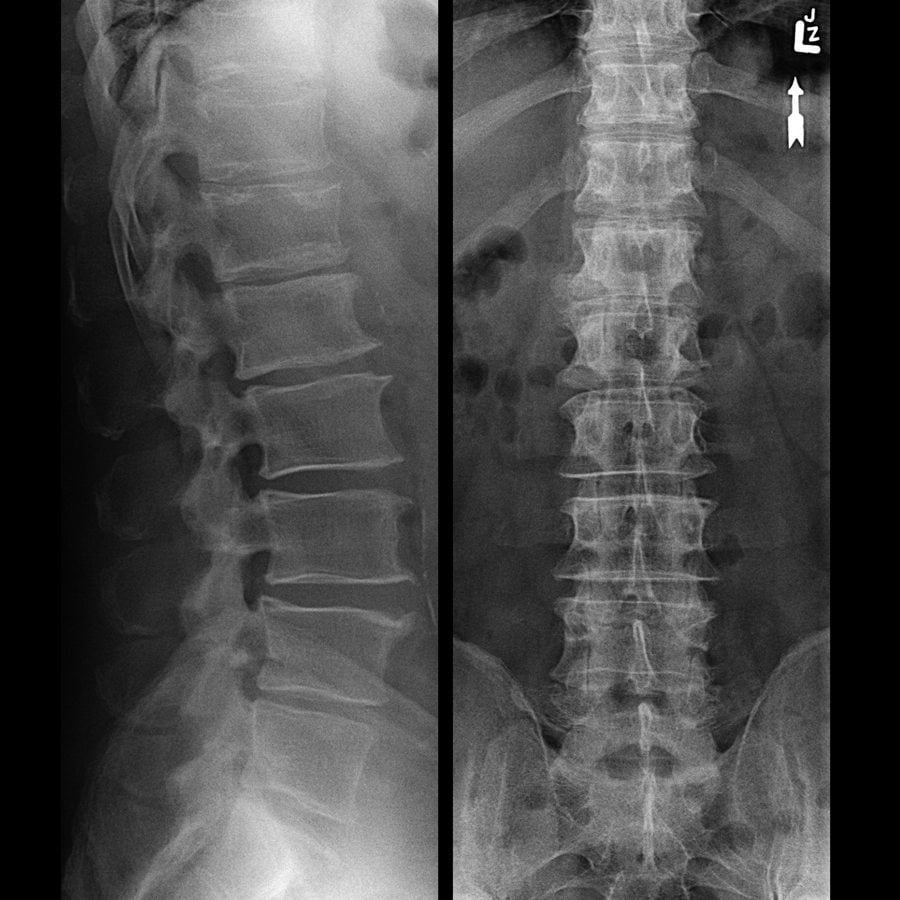

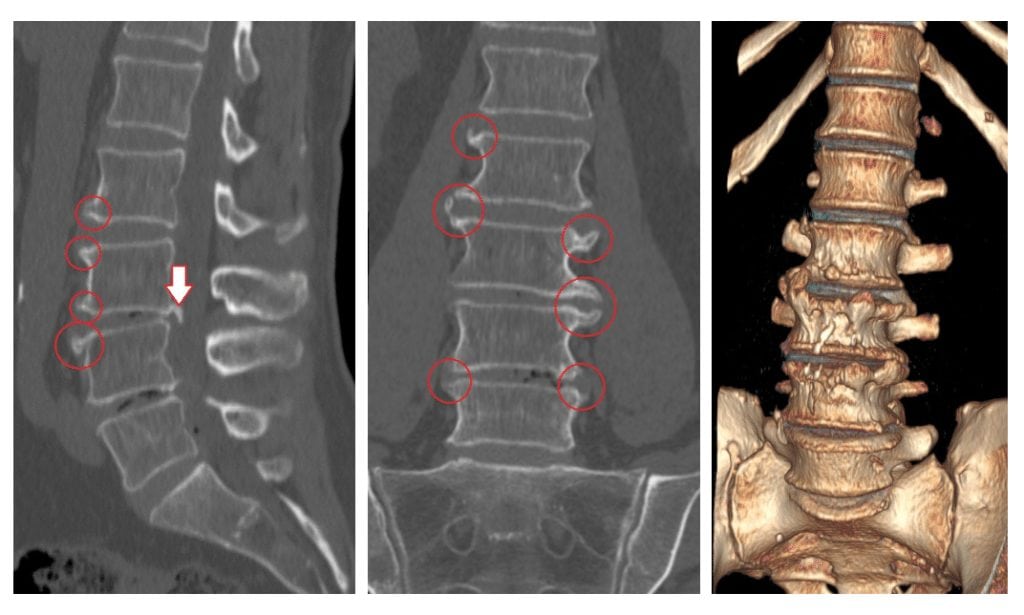

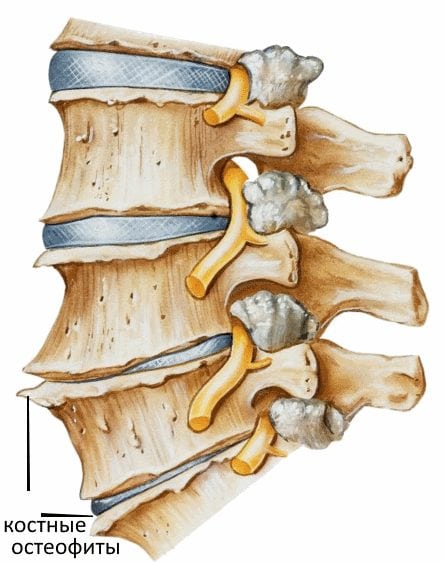

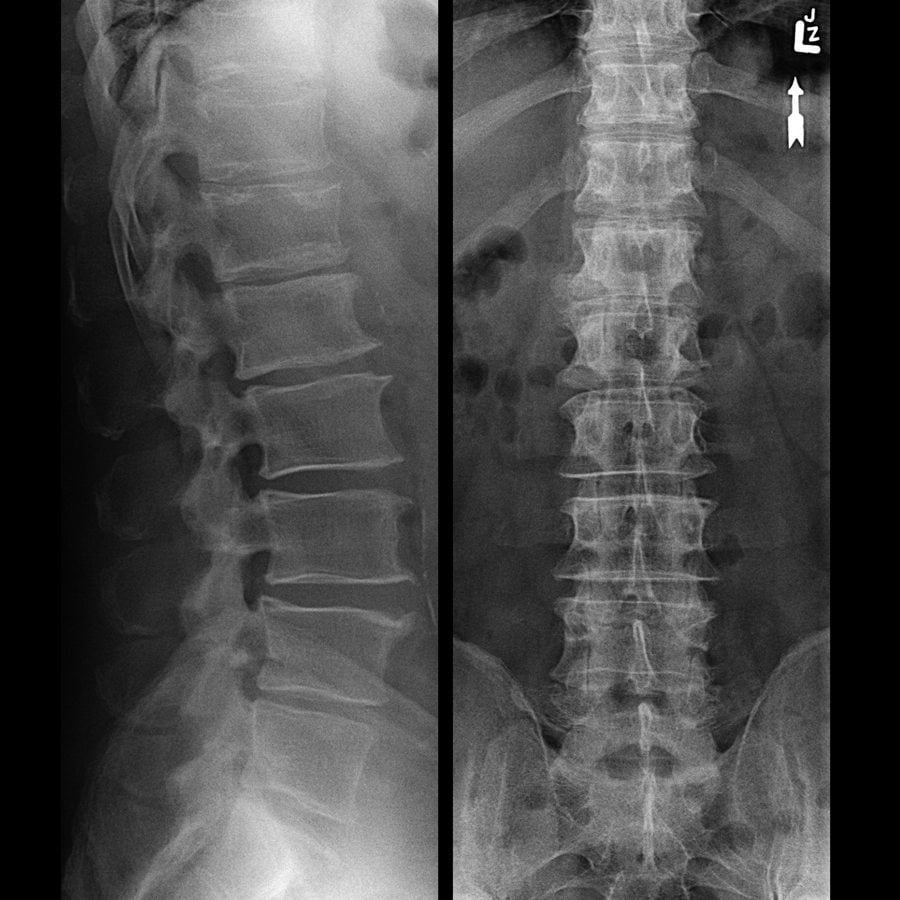

Деформирующий спондилез поясничного отдела позвоночника – это присутствие многочисленных остеофитов по краевым поверхностям тел позвонков. Они затрудняют подвижность, травмируют окружающие мягкие ткани и вызывают сильный болевой синдром. Диагностировать патологию достаточно легко. Необходимо сделать рентгенографический снимок поясничного отдела позвоночника в нескольких проекциях.

Причины спондилеза поясничного отдела позвоночника

На сегодняшний день считается, что спондилез вызывает остеохондроз поясничного отдела позвоночника. О том, как развиваются дегенеративные дистрофические изменения в межпозвоночных дисках, описали выше.

Сейчас рассмотрим, как связаны между собой остеохондроз и спондилез поясничного отдела позвоночника в разрезе факторов риска развития обоих заболеваний. Установленный факт – эти патологии не развиваются у людей, которые исключают из своей жизни следующие факторы риска:

- избыточная масса тела – каждый лишний килограмм создает колоссальное давление на замыкательные пластинки, осуществляющие диффузное питание хрящевых тканей фиброзного кольца межпозвоночного диска;

- недостаточное употребление чистой питьевой воды в сутки – провоцирует снижение кровотока и ухудшает реологические свойства крови;

- курение и употребление алкогольных напитков – приводит к резкому сужению кровеносных сосудов и прекращает полноценное диффузное питание хрящевой ткани позвоночного столба;

- тяжелые физические нагрузки без предварительно предпринятых мер безопасности;

- неправильная организация своего спального или рабочего места так, что на мышцы спины оказывается повышенная компенсаторная нагрузка;

- нарушение осанки или искривление позвоночного столба;

- дегенеративные заболевания крупных суставов нижних конечностей;

- неправильная постановка стопы, выражающаяся в плоскостопии или косолапости;

- неправильный выбор обуви, ношение высокого каблука женщинами и т.д.

Дегенеративный спондилез поясничного отдела может развиваться не только на фоне остеохондроза. Его потенциальными причинами могут стать:

- искривление позвоночника, при котором происходит частичное сближение отдельных тел позвонков, они соприкасаются, травмируются и на их поверхности формируются костные наросты (остеофиты);

- остеолиз, остеомаляция и остеопороз – состояния, при которых происходит разрежение костной ткани, могут формировать трещины и переломы тел позвонков с последующим образованием костных мозолей;

- нестабильность положения тел позвонков, их периодическое соскальзывание или смещение относительно друг друга;

- разрушение межпозвоночных суставов (унковертебральных, фасеточных, дугоотросчатых и т.д.);

- травматические воздействия (переломы, трещины, растяжения и разрывы связочной и сухожильной ткани);

- перекос костей таза;

- синдром короткой конечности;

- туберкулез, сифилис и другие инфекции, провоцирующие размягчение костной ткани.

Это далеко не полный перечень потенциальных причин развития спондилеза поясничного отдела позвоночного столба. Необходимо учитывать и некоторые индивидуальные факторы. Поэтому во время первичного приема опытный врач всегда расспросит пациента об условиях его жизни и труда, наследственности, привычках и других важных аспектах анамнеза. Не рекомендуется скрывать какие-то сведения, поскольку это может иметь чрезвычайно важное значение для разработки плана последующего лечения.

Степени спондилеза поясничного отдела позвоночника

В клинической диагностике выделяют четыре степени спондилеза поясничного отдела. Спондилез 1-ой степени поясничного отдела диагностируется крайне редко, поскольку он не дает абсолютно никаких дифференцированных от основного заболевания признаков. Пациент продолжает испытывать болезненность, характерную для остеохондроза. На рентгенографическом снимке спондилез 1 степени поясничного отдела позвоночника проявляется сближением тел позвонков и присутствием характерных сколов на них. Грубых костных наростов пока нет.

Спондилез 2-ой степени поясничного отдела проявляется скованность и нарушением подвижности в утренние часы. Но спустя 2-3 часа после пробуждения все неприятные ощущения проходят. В течение дня может беспокоить характерный хруст при резких движениях. В вечернее время происходит напряжение мышц спины и появляется ломота в пояснице. На рентгенографическом снимке при второй степени уже видны начальные проявления роста остеофитов. На этой стадии еще возможно проведение консервативного лечения без хирургической операции.

Третья и четвертая степень спондилеза характеризуется сращиванием соседних тел позвонков. Утрачивается подвижность в пораженном отделе. Страдают корешковые нервы. Зачастую этот процесс сопровождается радикулопатией.

Признаки и симптомы спондилеза поясничного отдела позвоночника

Первые признаки спондилеза поясничного отдела позвоночника проявляются на второй стадии развития заболевания. Это хруст в позвоночнике, боль и скованность движений. Эти признаки спондилеза поясничного отдела находят свое подтверждение при рентгенографическом обследовании позвоночного столба.

Очень часто симптомы спондилеза поясничного отдела сопровождаются неврологическими проявлениями:

- боль распространяется по ходу защемленного корешкового нерва и в зону, за иннервацию которой он отвечает;

- появляются участки снижения кожной чувствительности;

- постепенно развивается онемение;

- выпадают некоторые сухожильные рефлексы;

- начинается дистрофия мышечного волокна;

- появляются проблемы, связанные с недостаточной работоспособностью сосудистой стенки.

Клинические симптомы спондилеза поясничного отдела позвоночника на поздних стадиях – это неподвижность пораженного участка, невозможность совершать наклоны или повороты, постоянно присутствующая нестерпимая боль.

Перед тем, как лечить спондилез поясничного отдела позвоночника

Перед тем, как лечить спондилез поясничного отдела, необходимо провести тщательную дифференциальную диагностику. Рекомендуем обратиться на прием к вертебрологу или ортопеду. Эти специалисты смогут разобраться в причинах и последствиях данного патологического процесса и назначить эффективное консервативное лечение. Если нет возможности попасть на прием к этим врачам, то запишитесь к участковому терапевту или невропатологу.

Перед тем, как лечить спондилез поясничного отдела позвоночника, нужно установить причину его развития. Для этого назначается рентгенографическое исследование. Снимки позволяют увидеть наглядно образование остеофитов. Если этого сделать не удается, то рекомендуется проведение МРТ и КТ обследования. Также целесообразно провести анализ крови на ревмофакторы. Это позволит исключить ревматоидную природу образования анкилоза. В ряде случаев спондилез провоцируется болезнью Бехтерева и системной красной волчанкой. Для их лечения требуется применение гормональных препаратов, чтобы остановить аутоиммунный процесс воспаления.

Лечение спондилеза поясничного отдела позвоночника

Лечение спондилеза поясничного отдела на первой и второй стадии патологического процесса можно проводить консервативными методами. Официальная медицина предлагает использовать нестероидные противовоспалительные средства, миорелаксанты и хондропротекторы. Сразу отметим, что это исключительно симптоматическая терапия. Она позволяет на некоторое время избавиться от негативных проявлений патологии. Но само заболевание при этом продолжает развиваться.

Поэтому целесообразно использовать альтернативное лечение спондилеза поясничного отдела позвоночника, которое направлено на устранение причины развития заболевания и его последствий. С этой целью используется мануальная терапия, лечебная гимнастика и физкультура. Начинать лечение нужно с восстановления нормальной структуры позвоночного столба. Здесь может потребоваться вытяжение, остеопатия и массаж. Затем с помощью рефлексотерапии можно запустить процесс регенерации поврежденных тканей. Лечебная гимнастика и кинезиотерапия позволят укрепить мышечный каркас спины, снять спазм и восстановить диффузное питание хрящевой ткани межпозвоночных дисков. Также рекомендуется использовать физиопроцедуры, лазерное воздействие, электромиостимуляцию и многое другое.

Рекомендуем проводить лечение спондилеза поясничного отдела позвоночника в специализированных клиниках мануальной терапии.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Вы можете воспользоваться услугой бесплатного первичного приема врача (невролог, мануальный терапевт, вертебролог, остеопат, ортопед) на сайте клиники «Свободное движение». На первичной бесплатной консультации врач осмотрит и опросит вас. Если есть результаты МРТ, УЗИ и рентгена — проанализирует снимки и поставит диагноз. Если нет — выпишет необходимые направления.

Был ли полезен материал?

(5) чел. ответили полезен

Источник

Диагноз на рентгене и КТ.

Опасность деформирующего спондилеза позвоночника заключается в его долгом бессимптомном течении. Он часто обнаруживается случайно при проведении рентгенографической диагностики других заболеваний. Поэтому пациенты обычно обращаются к врачам с запущенным спондилезом, когда произошло значительное разрастание костных тканей.

Больным назначается прием препаратов различных групп для снижения мышечного напряжения, устранения болей. Но основные методы лечения — массаж и ЛФК.

Общее описание болезни

Важно знать! Врачи в шоке: «Эффективное и доступное средство от ОСТЕОХОНДРОЗА существует…» Читать далее…

Деформирующий спондилез — хроническая дегенеративно-дистрофическая патология, поражающая шейный, грудной или поясничный отдел позвоночника. Одновременно или последовательно повреждаются передние отделы межпозвонковых дисков и стабилизирующие их передние продольные связки. В отличие от остеохондроза при спондилезе не изменяется расстояние между позвоночными структурами. Поэтому человек даже на конечном этапе развития патологии не испытывает сильных болей в спине или тугоподвижности.

Наиболее часто деформирующий спондилез выявляется у людей среднего возраста (40-50 лет). Он диагностируется и у пожилых пациентов, но обычно в сочетании с остеохондрозом.

Степени заболевания

Интересная особенность течения спондилеза — интенсивность симптомов часто не соответствует произошедшим в дисках и связках изменениям. Некоторые пациенты жалуются на ограничение движений даже на начальном этапе заболевания. А другие не испытывают выраженных болезненных ощущений при сильном разрастании костных тканей. Поэтому спондилезы классифицируются в зависимости от рентгенографических признаков.

| Степень деформирующего спондилеза | Характерные признаки течения заболевания |

| Первая | Передние отделы дисков начинают медленно разрушаться. Из-за любой повышенной нагрузки пульпозное ядро смещается за пределы фиброзного кольца. Продольная связка не выдерживает нагрузки и полностью или частично отрывается от костного основания. На этом участке формируется гематома, а поблизости — костный нарост (остеофит) |

| Вторая | При повторных микротравмах повреждаются другие связки, образуется все больше остеофитов. Они постоянно раздражают волокна передних продольных связок. Возникают первые признаки ограничения подвижности |

| Третья | Остеофиты медленно, но неуклонно увеличиваются в размерах. Они становятся настолько крупными, что соединяются друг с другом |

Причины появления деформирующего спондилеза

Мнения исследователей на причины развития деформирующего спондилеза разделились. Одни считают его первичным дегенеративно-дистрофическим заболеванием. Спровоцировать его возникновение могут такие внешние и внутренние факторы:

- нарушения обмена веществ, эндокринные патологии, в том числе гипотиреоз, сахарный диабет;

- естественное старение организма — замедление восстановительных реакций, снижение выработки коллагена и, как следствие, ослабление связок;

- неправильное распределение нагрузок на отделы позвоночника из-за сколиоза или кифоза;

- повышенные физические нагрузки, приводящие к постоянному микротравмированию тканей;

- системные заболевания инфекционного и неинфекционного происхождения, например, ревматоидный или реактивный артрит.

Другая группа исследователей придерживается мнения, что спондилез развивается в результате однократной травмы или частых повторных микротравм одной из продольных связок. В таком случае он относится к заболеваниям как травматической, так и дегенеративной этиологии.

Признаки и симптомы болезни

Типичный признак деформирующего спондилеза — ощущение тяжести в пораженном отделе позвоночника. Оно сопровождается тупыми ноющими болями, обычно возникающими к вечеру. Их интенсивность повышается после тяжелой физической нагрузки, переохлаждения, при неловком, резком движении, например, при повороте корпуса. Боли появляются и в состоянии покоя, особенно при длительном нахождении в одном положении тела. Характер и интенсивность симптомов несколько отличаются при поражении различных отделов позвоночника:

- шейный спондилез. Боли ощущаются не только в задней поверхности шеи, но и в плечах, предплечьях, затылке, верхней части спины. При повороте или наклоне головы ощущается некоторое ограничение движений. Образование крупных наростов и ущемление ими кровеносных сосудов приводит к скачкам артериального давления, зрительным и слуховым расстройствам;

- грудной спондилез. Чаще всего диагностируется поражение средних и нижних грудных позвонков. Проявляется спондилез давящими, ноющими болями в грудном отделе, усиливающимися при ходьбе, наклонах или поворотах корпуса. Если крупными остеофитами ущемляются нервные окончания, то боль ощущается в области сердца;

- поясничный спондилез. Сформировавшиеся на этом участке костные наросты обычно не давят на нервные окончания, а раздражают их. Появляются постоянные ноющие боли в пояснице, ложная перемежающая хромота, ощущение «ватных ног» при длительной ходьбе. Больной перестает прихрамывать, если наклоняется вперед.

У людей с деформирующим спондилезом часто возникают проблемы с поиском удобного положения тела или головы. Длинные мышцы спины у них всегда напряжены, движения в пораженном отделе ограничены.

Принципы диагностики

Первичный диагноз выставляется на основании жалоб больного, данных анамнеза. Вертебролог, ортопед или травматолог может заподозрить спондилез при внешнем осмотре — в отличие от остеохондроза при пальпации остистых отростков не возникает болезненных ощущений. Для подтверждения диагноза проводится рентгенографическое исследование. На полученных изображениях хорошо просматриваются типичные признаки выраженного спондилеза:

- клювовидные или заостренные костные наросты;

- формирование костной скобы, объединяющей между собой расположенные рядом позвонки.

При спондилезе 1 и 2 степени на него указывает образование костных наростов без уменьшения промежутков между позвонками. Обязательно проводится дифференциальная диагностика для исключения болезни Форестье, анкилозирующего спондилоартроза, остеохондроза. МРТ или КТ назначается пациентам при неинформативности рентгенографии или для детальной оценки состояния связок, дисков, кровеносных сосудов, спинномозговых корешков.

Как проводится терапия деформирующего спондилеза

Основные задачи лечения спондилеза — устранение болей и тугоподвижности. Пациентам рекомендуется не находиться долго в одном положении, следить за осанкой. Им показано ношение ортопедических приспособлений: воротников Шанца для шеи, эластичных бандажей с жесткими вставками для поясницы и грудного отдела позвоночника. Необходимо также ограничить физические нагрузки, больше отдыхать.

Медикаментозное лечение

Паравертебральные блокады применяются при острых болях. В мягкие ткани, расположенные около пораженных спондилезом позвонков, вводится смесь растворов глюкокортикостероидов (Триамцинолон, Дипроспан, Дексаметазон) и анестетиков (Лидокаин, Новокаин). Процедуры устраняют боли на несколько дней, а иногда и недель. Но гормональные средства весьма токсичны для внутренних органов, хрящей, костей, поэтому при возможности вместо блокад внутримышечно вводятся нестероидные противовоспалительные средства — Мовалис, Ортофен, Лорноксикам.

НПВС применяются и в других лекарственных формах:

- таблетки, капсулы — Целекоксиб, Эторикоксиб, Найз, Кеторол, Индометацин, Кетопрофен, Мелоксикам;

- мази, гели — Вольтарен, Нимесулид, Быструмгель, Фастум, Финалгель, Диклофенак, Артрозилен.

С умеренными болями хорошо справляются мази с согревающим, отвлекающим, местнораздражающим действием. Это Финалгон, Капсикам, Наятокс, Апизартрон, Випросал. Нередко в лечебные схемы включаются системные хондропротекторы (Артра, Дона, Структум, Терафлекс), останавливающие разрушение дисков и связок.

ЛФК

Лечебная физкультура — основной, самый эффективный метод лечения деформирующего спондилеза. Сразу после устранения болей пациент направляется к врачу ЛФК с результатами рентгенодиагностики. Он составляется индивидуальный комплекс упражнений с учетом общего состояния здоровья, степени тяжести спондилеза, характера его течения.

Ежедневные занятия лечебной физкультурой необходимы для выработки правильных двигательных стереотипов, позволяющих избежать перегрузок уже поврежденных позвонков, связок, дисков. А за счет формирования крепкого мышечного корсета улучшается осанка. Регулярные тренировки способствуют ускорению кровообращения в позвоночных сегментах, устранению дефицита в них питательных веществ.

Массаж

После физкультуры массаж считается вторым по эффективности способом терапии спондилеза. Он особенно востребован при наличии у пациентов противопоказаний к ЛФК. Им назначается проведение 20-30 процедур несколько раз в год, как в качестве лечения, так и в профилактических целях. Наиболее часто используются такие разновидности массажа:

- классический;

- вакуумный, или баночный, в том числе аппаратный;

- точечный, или акупунктурный.

Также применяется сегментарный, тайский, соединительнотканный, разогревающий массаж. При спондилезе запрещены любые интенсивные движения — вибрации, удары кулаком или ладонью. Поэтому в лечение этого заболевания не используется мануальная терапия, практикующая глубокую пальпацию, смещение позвоночных структур.

Физиотерапия

Для улучшения кровообращения в позвоночнике, ускорения восстановительных процессов в дисках и связках проводятся физиопроцедуры. Это магнитотерапия, лазеротерапия, ударно-волновая терапия. Пациентам назначаются от 5 до 10 процедур, хорошо сочетающихся с ЛФК, всеми видами массажа. Но наиболее эффективны в лечении спондилеза такие физиотерапевтические мероприятия:

- ультразвук — воздействие высокочастотными звуковыми колебаниями низкой интенсивности;

- диадинамические токи — воздействие током низкой частоты.

При сильных болях пациентам показан электрофорез с Новокаином или Гидрокортизоном. На этапе реабилитации процедура проводится с витаминами группы B, хондропротекторами.

Хирургическое вмешательство

Довольно редко при спондилезе проводится хирургическое лечение. Показаниями к нему становятся устойчивые боли, не устраняемые медикаментозно, осложнения, возникшие из-за сильной деформации позвонков. Наиболее часто выполняются такие хирургические вмешательства:

- спондилодез — обездвиживание смежных позвонков с помощью их сращивания;

- декомпрессия спинномозговых структур за счет иссечения остеофитов, реконструкции позвонков.

При выборе способа проведения операции предпочтение отдается малоинвазивным методам. Инструменты вводятся через небольшие разрезы или проколы мягких тканей. Это позволяет значительно сократить сроки реабилитации и нахождения больного в стационаре.

Народная медицина

При спондилезе народные средства неэффективны. Их ингредиенты не способны устранить ограничение движений, предупредить разрастание костных тканей. Поэтому пользоваться народными средствами врачи разрешают только по окончании основного лечения. Компрессы, мази, аппликации, растирания обычно применяются при слабых болях, возникающих после физических нагрузок или переохлаждения.

Осложнения

Соединение между собой остеофитов приводит к сужению межпозвоночных каналов, сращению рядом расположенных позвонков. Это проявляется в тугоподвижности определенного отдела позвоночника, невозможности выполнения человеком ранее привычных движений. А при сдавлении костными наростами спинномозговых корешков наблюдается выпадение рефлексов, снижение чувствительности, появление парестезий.

Прогноз и профилактика

При своевременно выявлении и проведении лечения деформирующего спондилеза прогноз благоприятный. К профилактическим мерам относятся регулярные занятия лечебной физкультурой, плавание, йога. Врачи рекомендуют отказаться от курения, исключить повышенные физические нагрузки, корректировать осанку, не находиться долгое время в одном положении тела.

Похожие статьи

Как забыть о болях в суставах и остеохондрозе?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки — не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Валентин Дикуль утверждает, что действительно эффективное средство от ОСТЕОХОНДРОЗА существует! Читать далее >>>

загрузка…

Источник