Сестринская помощь при травмах позвоночника и костей таза

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- Главная социальная проблема спинальной травмы:

а) длительность лечения

б) дорогостоящее лечение

в) смертность

г) высокая инвалидизация

- Самая частая локализация переломов тел позвонков:

а) CVI-CVII

б) TIX-TX

в) TXII-LII

г) LIII- LIV

- Отдел позвоночника с частой локализацией переломов остистых отростков:

а) шейный

б) грудной

в) поясничный

г) крестцовый

- Самое опасное осложнение при переломе позвоночника:

а) метеоризм

б) пролежни

в) повреждение спинного мозга

г) контрактура голеностопного сустава

- Количество позвонков в позвоночном столбе:

а) 29-30

б) 31-32

в) 32-33

г) 33-38

- Положение пациента с переломом позвоночника при транспортировке:

а) лежа на спине, на щите

б) лежа на спине, на мягких носилках

в) лежа на животе, на щите

г) лежа на боку, на мягких носилках

- Причина высокой летальности при переломах костей таза:

а) боль

б) массивная кровопотеря

в) отрыв фрагмента кости

г) воспаление брюшины

- Симптом «прилипшей пятки» характерен для перелома:

а) типа Мальгеня

б) вертлужной впадины

в) заднего полукольца

г) переднего полукольца

- Самый опасный перелом костей таза:

а) типа Мальгеня

б) лонной кости

в) седалищной кости

г) копчика

ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ:

- Методы вправления вывихов позвонков:

а) воротником Шанца

б) шиной Крамера

в) одномоментная репозиция

г) вытяжение собственным весом

д) наложение гипсового корсета

- Симптомы спинального шока:

а) падение АД

б) повышение АД

в) брадикардия

г) тахикардия

д) парезы, параличи

- Методы исследования позвоночника:

а) пальпация тел позвонков

б) пальпация остистых отростков позвонков

в) флюорография

г) УЗИ

д) компьютерная томография

- Неврологические симптомы проникающего ранения позвоночника:

а) пролежни

б) уросепсис

в) парезы, параличи

г) потеря чувствительности

д) ликворея

- Первая доврачебная помощь при проникающем ранении позвоночника:

а) асептическая повязка

б) ненаркотические анальгетики

в) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей

г) регистрация АД, пульса в динамике

д) определение гематокрита

- Для лечения компрессионного перелома LI методом вытяжения необходимо приготовить:

а) клеммы

б) лямки

в) петлю Глиссона

г) мешочек с пшеном

д) щит

- Профилактика контрактур суставов нижних конечностей при повреждениях спинного мозга:

а) пассивные движения в суставах

б) активные движения в суставах

в) ватно-марлевые бублики

г) съемные гипсовые лонгеты

д) массаж конечностей

- Ведущие симптомы перелома переднего полукольца таза:

а) симптом «лягушки»

б) симптом «прилипшей пятки»

в) боль при дефекации

г) боль при сидении

д) боль в промежности

ДОПОЛНИТЕ:

- Напряжение длинных мышц спины при острых процессах в позвоночнике – симптом ___________________________.

- При множественных переломах костей таза величина кровопотери составляет _______мл.

- Двойной вертикальный перелом заднего и переднего полукольца таза называется _____________________.

- Современный консервативный метод лечения компрессионного перелома тел позвонков называется ________________.

- Основная задача функционального метода лечения компрессионного перелома тел позвонков − создание _____________.

- При функциональном методе лечения компрессионного перелома тел позвонков пациент начинает ходить через _____ месяца, сидеть через ______.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:

(Каждый ответ может использоваться один, несколько раз или ни одного раза)

| Количество позвонков: а) 3 –5 б) 5 в) 7 г) 10 д) 12 |

| Механизм возникновения: а) Прямой удар б) Падение на ягодицы в) Падение на голову г) Резкие некоординированные движения д) Сдавление |

| Симптомы: а) Расстройство мочеиспускания б) Расстройство дефекации в) Напряжение мышц шеи г) Напряжение мышц спины д) Тетраплегия е) Параплегия |

| Наиболее частая локализация: а) CIII-CIV б) TI-TIV в) TXI- TXII г) LI – L II д) LIII- LIV |

| Локализация перелома: а) Ветвь лобковой кости б) Обе ветви лобковой кости в) Вертлужная впадина г) Головка бедра д) Отрыв крыла подвздошной кости е) Вертикальный перелом заднего полукольца |

УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ:

- Этапы доврачебной помощи при переломе шейного отдела позвоночника:

а) переложить на носилки

б) ввести анальгетики

в) осмотреть пострадавшего

г) транспортировать в ЛПУ

д) обеспечить проходимость ВДП

е) наложить воротник Шанца

- Этапы доврачебной помощи при проникающем ранении позвоночника:

а) обеспечить проходимость ВДП

б) наложить асептическую повязку

в) транспортировать в ЛПУ

г) обезболить

д) зарегистрировать неврологические симптомы

е) провести простейшие противошоковые мероприятия

ж) переложить на носилки

- Этапы доврачебной помощи при переломе переднего отдела таза:

а) переложить на жесткие носилки

б) транспортировать в ЛПУ

в) подложить валик под коленные суставы

г) ввести кеталар

д) осмотреть пострадавшего

е) укрыть одеялом

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ:

1 – г, 2 – в; 3- а; 4- в; 5 –в; 6 – а; 7 – б; 8 – г; 9 – а; 10- в, г; 11 – а, в, д; 12 – б, г. д; 13 – в, г; 14 – а, б, в, г; 15 – б, г, д; 16 – а, г, д; 17 – а, б, д; 18 – «вожжей»; 19 – 2500 – 3000;

20 – типа Мальгеня; 21 – функциональным; 22 – мышечного корсета; 23 – 2, 4; 24 – 1. в. 2. д 3. а; 25 – 1. а, 2. г; 26 – 1. а, б, д, 2. а, б, е; 27 – 1. а, 2 в, г; 28 – 1. а, в, д, 2. б,е;

29.- в д б е а г; 30 – б а г ж е д в; 31 – д г а в е б;

Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 116 | Нарушение авторских прав

lektsii.net — Лекции.Нет — 2014-2020 год. (0.044 сек.)

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав

Источник

Травмы позвоночника

Классификация

- По частям позвонка(тела, дужек, отросков)

- По отделам позвоночника

- Шейный, грудной, поясничный, крестцовый

- Открытые и закрытые

- С повреждением и без повреждения спинного мозга

- Стабильные и нестабильные

- Травмы позвоночника

Клиническая картина

- В анамнезе – травма

- Боли в спине, усиливающиеся при поворотах, сгибании

- Вынужденная поза ( вытянутая шея, неестественно выпрямленная спина

- Боли при надавливании на поврежденный позвонок, усиление болей при осевой нагрузке

- При повреждении спинного мозга – параличи, нарушение чувствительности нижележещих отделов туловища и конечностей, нарушение функции тазовых органов

- Травмы позвоночника

Диагностика травм позвоночника

рентгенография в 2 проекциях, КТ позвоночника

Первая помощь при травме позвоночника

- Обезболивание

- Транспортная иммобилизация

- шейный отдел — ватно-марлевый «воротник» Шанца, корсет

- Транспортировка на щите в положении на спине

- Травмы позвоночника

Лечение травмы позвоночника

- Вытяжение за голову (петля Глиссона, скоба), лямками черерз подмышечную область

- Гипсовый корсет на туловище или гипсовый воротник ( 2-4 мес)

- Оперативное лечение – репозиция, наложение металлоконструкций

Переломы таза

Классификация

- С повреждением или без повреждения внутренних органов

- С нарушением или без нарушения целости тазового кольца

- Травмы таза

Клиническая картина

- Боли в области таза

- Кровоизлияния, деформация таза

- Боли при сдавлении костей таза

- С-м «прилипшей пятки»

Первая помощь при переломе таза

- Обезболивание

- Противошоковые мероприятия

- Транспортировка в позе «лягушки»

- Травмы таза

Лечение перелома таза

Переломы без смещения

- В постели на щите в позе «лягушки» 3-4 нед

Со смещением

- Скелетное вытяжение

При повреждении органов

- Оперативное лечение

- Травматический шок

- Шок — острое общее нарушение гемодинамики с недостаточной микроциркуляцией,

развивающееся вследствие снижения ОЦК ( абсолютного или относительного),

которое приводит к гипоксии клеток и тканей с последующим обратимым или необратимым повреждением органов.

ШОК

Классификация

- травматический (при механических повреждениях)

- ожоговый

- геморрагический

- электрошок

- гемотрансфузионный

- Анафилактический

- Септический

Фазы шока

1 фаза — ранняя — эректильная фаза

2 фаза — торпидная фаза

поздняя фаза — необратимый паралитический шок

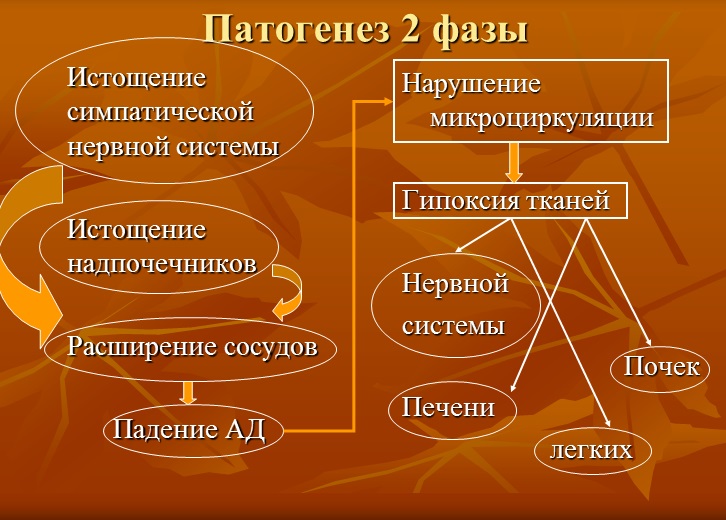

Патогенез 1 фазы

Клиническая картина

- двигательно-речевое возбуждение

- сохранение ясности сознания.

- Кожные покровы бледные, взгляд беспокойный

- Пульс напряжен, учащен. Артериальное систолическое давление 100 мм рт. ст. и выше.

- Дыхание учащенно, аритмично.

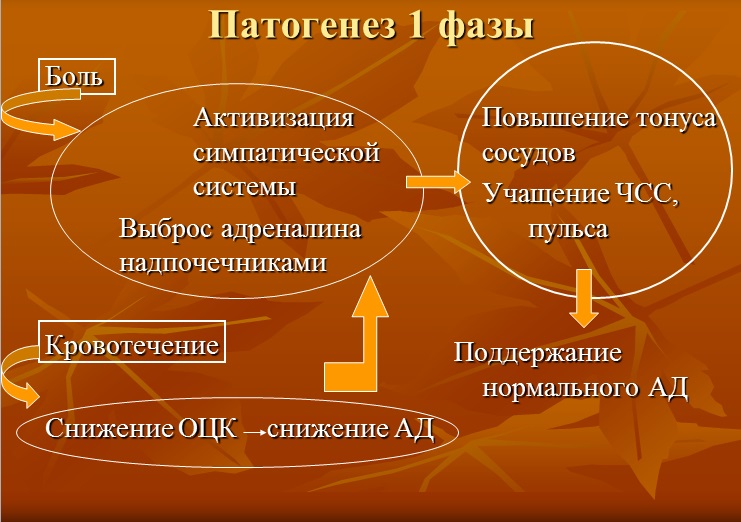

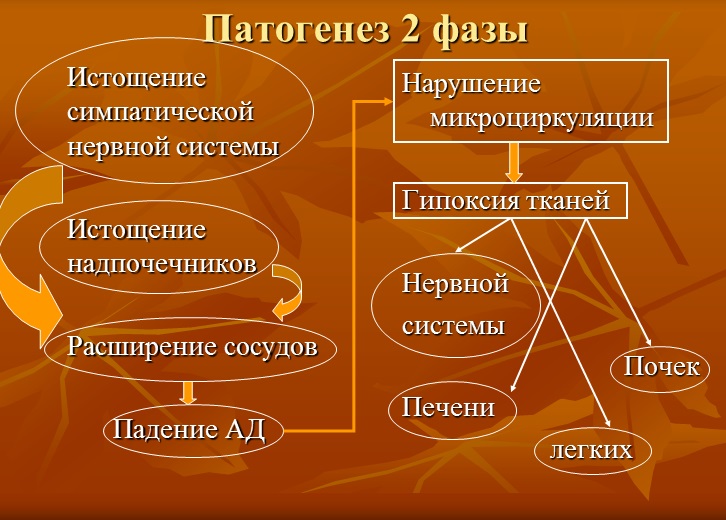

Патогенез 2 фазы

Клиническая картина

- Общее состояние пострадавшего ухудшается.

- Сознание — заторможенность

- Кожные покровы бледные с землистым оттенком, холодные, покрыты липким потом.

- Пульс слабый, частый.

- Артериальное и центральное венозное давление резко снижено.

- Дыхание ослаблено, частое

- Снижение диуреза.

Лечение шока

ЦЕЛИ:

- нормализация функции ЦНС,

- возмещение объема циркулирующей крови

- нормализация тонуса сосудов

- улучшение газообмена

- восстановление функции почек

- лечение повреждения, вызвавшего шок.

Влияние на Ц Н С

- Обезболивание (наркотики, новокакиновые блокады, закись азота, наркоз)

- иммобилизация

Восстановление ОЦК

- вв инфузии объемозамещающих препаратов (полиглюкин, желатиноль, ХАЕС)

- Лечение шока

Нормализация сосудистого тонуса и микроциркуляции

- Адреналин

- Гормоны (преднизолон, дексаметазон)

- Антигистаминные преапраты (супрастин, тавегил)

Улучшение газообмена

- Ингаляции кислорода

- ИВЛ

- При выраженной анемии – переливание крови

Робот блога считает, что это может быть вам интересно

- Гимнастика для поясничного отдела позвоночника

- Упражнения и гимнастика для грудного отдела

- Упражнения, гимнастика и разработка шейного отдела позвоночника

- Повреждения головы и позвоночника признаки и первая медицинская помощь

- Повреждения позвоночника и спинного мозга

- Антибиотики в акушерстве и гинекологии

- Грибковые заболевания кожи

- Альтернативные методы лечения климактерического синдрома

- Гинекология миома матки, эндометрия матки

- Профилактика преэклампсиии

- Диагностика и лечение болезнь Вильсона.

- Лечение шизофрении

- Бронхиальная астма лечение

- ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

- Сахарный диабет у детей лечение, прогноз, Инсулинотерапия, Место введения инсулина.

- Инфекция мочевыводящих путей: Этиопатогенез, Диагностика, Лечение, Профилактика.

- ГГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

- Туберкулёз слюнных желез

- Медицинская помощь больным с переломами шеи, переломами частей пояснично-крестцового отдела позвоночника

- Правила работы с позвоночников

Источник

1. Причины, механизм и виды повреждения позвоночника

Частота повреждений позвоночника во многом определяется характером травмы.

Среди травм позвоночника наиболее опасны повреждения самих позвонков. Ранняя диагностика повреждения позвоночника крайне важна для оказания правильной и своевременной помощи пострадавшему. Поздняя диагностика может быть причиной усугубления тяжести травмы и, что особенно опасно, может привести к вторичному повреждению спинного мозга и его корешков. Повреждения тел позвонков чаще возникают при непрямом механизме травмы: осевая нагрузка на позвоночник, резкое или чрезмерное сгибание его или (реже) разгибание. Иногда могут сочетаться два или даже три типа нагрузки. У взрослых чаще повреждаются позвонки в зоне перехода одной физиологической кривизны в другую, т. е. нижние шейные и верхние грудные, нижние грудные и верхние поясничные позвонки. Переломы позвонков в среднегрудном отделе характерны для детей.

Классификация переломов тел позвонков:

1. По механизму травмы:

· Переломовывих происходит при сгибании позвоночника, сопровождающемся сильным толчком вперед

· Компрессионный — возникает при вертикальном сдавлении позвоночника

· Раздробленный — происходит при резком сгибании позвоночника и падения в этот момент тяжести на спину

2. В зависимости от целостности заднего связочного комплекса (в него входят межостистые, надостистые и желтые связки):

· Нестабильные — повреждения, сопровождающиеся полным разрушением заднего связочного комплекса. К нестабильным повреждениям относятся вывихи и переломовывихи позвонков, переломы с клиновидной компрессией тела в переднем отделе на половину его высоты и более

· Стабильные — задний связочный комплекс сохранен. К стабильным относятся — отрыв угла, клиновидная компрессия менее половины высоты тела позвонка и так называемые взрывные переломы. Взрывной перелом возникает при осевой нагрузке без сгибания и разгибания позвоночника. При этом замыкательные пластины позвонка ломаются. Студенистые ядра смежных позвонков внедряются в тело позвонка и разрывают его изнутри по принципу гидравлического удара на несколько фрагментов

Стабильные повреждения встречаются чаще нестабильных.

3. В зависимости от вовлечения в травматические изменения содержимого позвоночного канала выделяют:

· Осложненные — сопровождаются повреждением спинного мозга и его корешков. Осложненным может быть любое повреждение позвоночника

· Неосложненные повреждения позвонков без повреждения спинного мозга

2. Клинические признаки и диагностика переломов тел позвонков.

В ранние сроки после травмы наиболее часто больные жалуются на боль в поврежденном отделе позвоночника.

Интенсивность болей зависит не только от тяжести костных повреждений, но и от травмы мягких тканей, общего состояния больного, индивидуального порога чувствительности и т. д.

Осмотр:

· Наличие кровоподтека и ссадин на теле больного позволяет уточнить точку приложения травмирующей силы и механизм травмы

· При переломе позвоночника больные обычно принимают вынужденное положение, что особенно заметно при переломах и вывихах шейных позвонков

· При осмотре спины следует прежде всего обращать внимание на изменение физиологической кривизны позвоночника. Истинный горб встречается редко, но сглаженность поясничного лордоза или усиленный грудной кифоз наблюдаются довольно часто. В ряде случаев возможна и боковая (сколиотическая) деформация

· У мускулистых людей бывает выражен симптом вожжей — напряжение длинных мышц спины в виде валиков с обеих сторон остистых отростков поврежденных позвонков. При повреждении шейных позвонков спастическое сокращение мышц шеи является почти постоянным симптомом

Пальпация:

· Остистых отростков на уровне повреждения болезненна

· Кроме болезненности при пальпации, можно отметить выступание кзади остистого отростка сломанного позвонка

· Увеличение межостистых промежутков на уровне повреждения

При переломе поясничных позвонков могут быть боли в животе и некоторое напряжение мышц передней брюшной стенки. Объясняется это наличием забрюшинной reматомы, сопровождающей перелом. Наличие забрюшинной гематомы, раздражение или повреждение солнечного сплетения и пограничного симпатического ствола приводит к возникновению «псевдоабдоминального синдрома» — клинической картины ложного острого живота, которая может быть настолько выраженной, что иногда приходится прибегать к диагностической лапароскопии или даже лапаротомии.

· Осевая нагрузка на позвоночник допустима только в положении больного лежа в виде легкого поколачивания по пяткам или надавливании на голову. Грубая осевая нагрузка на позвоночник и определение объема движения, особенно в вертикальном положении больного, недопустимы.

Рентгенологическое исследование начинают с обзорных рентгенограмм в двух проекциях: Наиболее постоянным симптомом перелома тела позвонка является клиновидная деформация его, которая видна на боковой рентгенограмме.

3.Осложненные переломы тел позвонков.

Осложненные переломы –это переломы, сопровождающие повреждением спинного мозга и его корешков.

Тяжесть повреждения спинного мозга может быть различной — от ушиба и сотрясения до полного анатомического перерыва спинного мозга. Такое повреждение в остром периоде характеризуется синдромом «спинального шока» или функционального перерыва спинного мозга.

Клинические признаки.

В зависимости от уровня поражения отмечаются тетра- или параплегия, арефлексия, снижение тонуса мышц, нарушение чувствительности и функции тазовых органов и вегетативных функций. По мере выхода из «спинального шока», т. е. восстановления обратимых изменений спинного мозга, клиническая картина может меняться в сторону улучшения и, в конечном итоге, определяется объемом необратимых морфологических изменений. Вместе с тем, необратимые морфологические изменения могут нарастать и после травмы. Это может быть связано со сдавлением содержимого позвоночного канала гематомой, отломком и т. д.

При повреждении спинного мозга в поясничном и нижнегрудном отделах — паралич нижних конечностей, нарушение акта дефекации и мочеиспускания, пролежни. При повреждении в шейном отделе — тетраплегия и нарушение дыхания.

При повреждении на уровне первого шейного позвонка — моментальная смерть за счет остановки сердца и дыхания.

Гематомиелиячаще развивается на уровне шейного и поясничного утолщения спинного мозга. При локализации кровоизлияния в сером веществе нижнешейного отдела позвоночника отмечается сужение глазной щели и зрачка с западением глазного яблока, при повреждении верхнешейного отдела развивается паралич или раздражение диафрагмы, что проявляется одышкой или икотой.

При утрате всех видов чувствительности соответствующего уровня нарушаются тазовые функции (задержка мочеиспускания и стула). Кровоизлияние в области поясничного утолщения проявляется парезом нижних конечностей и промежности.

Поражение «конского хвоста» вызывает паралич или парез нижних конечностей, расстройство мочеиспускания в виде задержки или недержания мочи.

Уточнить уровень и характер сдавления спинного мозга позволяет миелография, а в условиях специализированных стационаров — компьютерная томография и исследование ядерно-магнитным резонансом.

Осложненные повреждения позвоночника являются наиболее частой причиной инвалидизации больных. Восходящий отек мозга, пролежни, восходящая мочевая инфекция, сепсис, пневмония, а в позднем периоде и кровотечение в желудочно-кишечный тракт — вот наиболее частые причины гибели этих больных.

4. Неотложная помощь и лечение повреждений тел позвонков.

Неотложная помощь:

· Введение обезболивающих препаратов (по показаниям – наркотических и ненаркотических)

· Транспортировка пострадавших с подозрением на перелом позвоночника возможна на спине на жестком щите. Необходимо помнить, что при сгибании туловища может наступить или усилиться сдавление спинного мозга, поэтому пострадавшего перекладывают осторожно, одновременно строго по команде на щит втроем. К щиту следует прификсировать

· При бессознательном состоянии пострадавшего, его голову поворачивают набок для предупреждения асфиксии

· При переломах шейных позвонков дополнительно накладывают воротниковую шину по Шанцу

· По показаниям вводят сердечные гликозиды, дыхательные аналептики, проводят противошоковые мероприятия

· Ингаляция кислорода

Лечение:

Консервативные методы проводятся при неосложненных повреждениях:

· При лечении компрессионных переломов производят вытяжение на наклонной плоскости. При этом достигается исправление клиновидной деформации сдавленного позвонка и предупреждение дальнейшей его деформации, а спинной мозг предохраняется от сдавления. Такая разгрузка достигается вытяжением продолжительностью около 2 мес. Больного укладывают на спину, на жесткую постель, головной конец кровати приподнимают на 25—30 см. За обе подмышечные впадины подводят ватно-марлевые лямки, к которым фиксируют груз. Одновременно с вытяжением проводится реклинация – под область физиологических изгибов подкладывают валики, чтобы обеспечить максимальную разгрузку позвоночника. Небольшие компрессионные переломы не требуют реклинации. С первых дней назначается лечебная гимнастика для создания «мышечного корсета». Массаж спины и физиотерапевтические процедуры начинают с 10-го дня. .После реклинации накладывают гипсовый корсет с открытой спиной, снимают его через 2 мес. Ходить больным разрешают к концу второго месяца, а при больших смещениях через 4 мес.Трудоспособность восстанавливается через 6—8 мес.

· При наличии острого синдрома сдавления спинного мозга в результате компрессионного перелома позвоночника показано оперативное вмешательство в виде ламинэктомии — удаление дужек позвонка, костных обломков, гематомы, укрепление позвоночника пластинами (остеосинтез)

· Лечение при гематомиелии главным образом сводится к предупреждению осложнений со стороны мочевыводящей системы и нарушению трофических функций. Больным назначают постельный режим на жестком матраце, тщательно следят за состоянием кожных покровов (профилактика пролежней)

· В случае нарушения функции тазовых органов осуществляется катетеризация мочевого пузыря и промывание его антисептическими растворами

· При ушибе спинного мозга без синдрома сдавления лечение, как правило, консервативное. Необходимо обеспечить положение больного на спине или боку, на жесткой постели, с повертыванием через каждые 3—4 ч и гигиену кожных покровов, устранение складок в постельном белье, массаж, лечебную гимнастику (при отсутствии повреждений позвоночника) начиная с 10-го дня после травмы. Для отведения мочи используют постоянный катетер или цистостому, для опорожнения кишечника — слабительные, очистительные или сифонные клизмы.

5.Механизм и виды повреждений таза.

Повреждения костей таза относятся к группе тяжелых травм. Они могут сопровождаться тяжелым шоком, обусловленным раздражением богатой рефлексогенной зоны и массивным кровотечением (более 2 л) в ткани из губчатых костей. Особенно опасны повреждения таза, сопровождающиеся ранением подвздошных и подчревных сосудов. Такие ранения быстро приводят пострадавших к гибели.

Тазовое кольцо образовано крестцом на уровне его сочленения с подвздошными костями, телом подвздошной кости, лобковыми и седалищными костями (исключая седалищные бугры), лобковым и крестцово-подвздошным сочленениями.

6.Переломы тазового кольца без нарушения его непрерывности

Это переломы костей, образующих тазовое кольцо. Прочность тазового кольца снижается, но опорность сохраняется, так как обе половины таза оказываются связанными с крестцом как непосредственно, так и посредством другой половины.

К этим повреждениям относятся:

· Одно- или двусторонние переломы одной и той же ветви лобковой кости

· Одно- или двусторонние переломы седалищных костей

· Перелом одной из ветвей лобковой кости с одной стороны и седалищной кости — с другой

Механизм этих повреждений обычно прямой. Однако в редких случаях перелом может возникнуть и при непрямом механизме травмы — сдавлении таза в переднезаднем направлении (перелом седалищной кости) или при нагрузке на большой вертел (перелом лобковой кости).

Клинические признаки.

· Общее состояние больных с неосложненными переломами тазового кольца обычно вполне удовлетворительное

· Они жалуются на боли в области лобка (при переломе лобковых костей) или в промежности (при переломе седалищных костей) на стороне повреждения. Боль усиливается при попытке движения ногой

· Сдавление таза в боковом (симптом Вернейля) и переднезаднем направлениях, а также пальпация лобка или седалищных бугров вызывают боль в области перелома. Легкое разведение крыльев подвздошных костей также вызывает усиление болей (симптом Ларрея)

· В ряде случаев может быть положительным симптом «прилипшей пятки»: больной не может оторвать от опоры прямую ногу, но приподнятую конечность удерживает самостоятельно. Однако чаще больной не может ни оторвать от опоры прямую ногу, ни удержать ее в приподнятом положении

7. Переломы тазового кольца с нарушением его непрерывности

При таких повреждениях каждая половина таза оказывается связанной с крестцом только с одной стороны. Резко нарушается спорность таза.

Выделяют следующие повреждения:

· Вертикальный перелом крестца или перелом боковой массы крестца

· Разрыв крестцово-подвздошного сочленения

· Вертикальный перелом подвздошной кости

· Перелом обеих ветвей лобковой кости с одной или двух сторон

· Перелом лобковой и седалищной костей с одной или двух сторон (перелом типа «бабочки»)

· Разрыв симфиза.

Эта группа тяжелых повреждений таза встречается наиболее часто (до 50%). Они, как правило, сопровождаются шоком и повреждением тазовых органов. Механизм повреждений в большинстве случаев непрямой: переднезаднее или боковое сдавление таза, падение со значительной высоты и т. д.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2020 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-08-26

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник