Смерть при травме позвоночника

10.01.2012

Частота смертельного исхода при травмах позвоночника

По данным различных литературных источников, летальность при повреждениях позвоночника в остром периоде довольно высока — от 4% до 35%. Такой большой разброс показателя обусловлен, по-видимому, тем, что авторы пользовались неоднородным материалом.

За анализируемый 19-летний период в Харьковской областной клинической травматологической больнице лечилось 1028 пациентов с позвоночной травмой. Материалом исследования послужили результаты обследования и лечения, а также протоколы судебно-медицинских вскрытий, 48 больных с позвоночно-спинальной травмой. Общий показатель летальности составил 4,67%, послеоперационная летальность — 5,2%, средний возраст умерших — 37,7 лет.

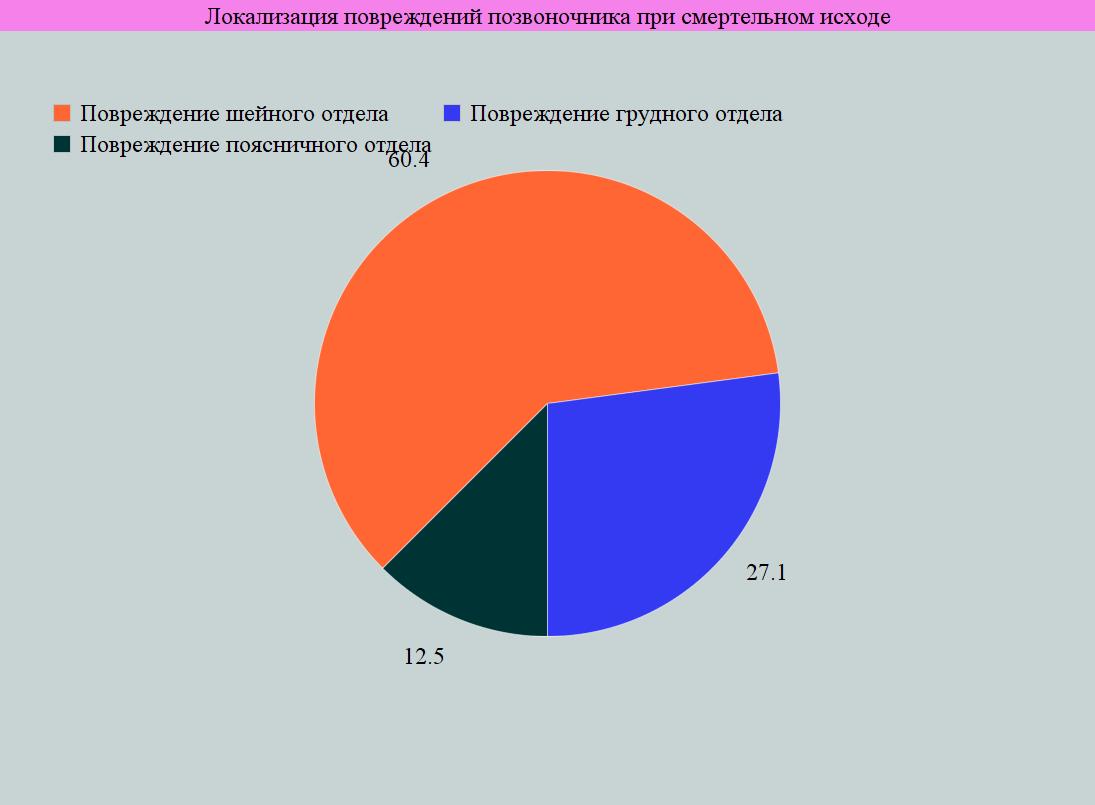

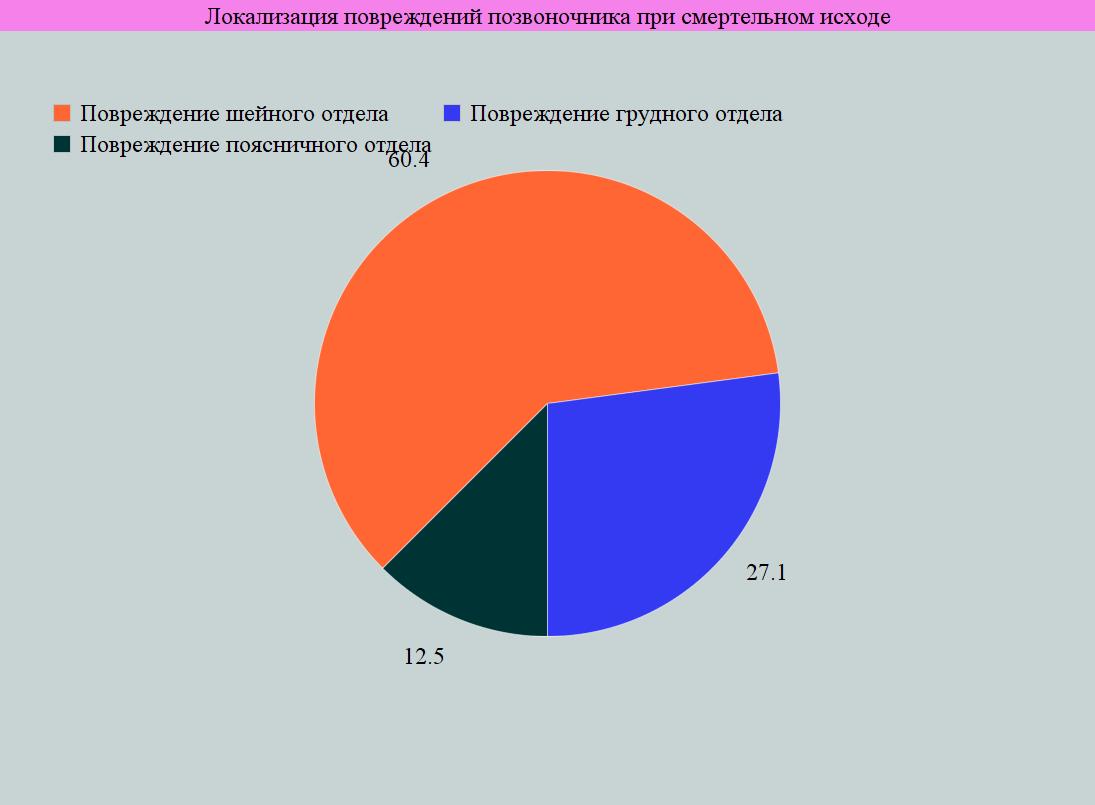

По локализации повреждений распределение было следующим: 29 пациентов (60,4%) — повреждения шейного; 13 больных (27,1%) — грудного; 6 случаев (12,5%) — поясничного отдела позвоночника. Среди умерших была группа из 12 больных (25%), которым оперативное лечение не проводилось.

Остальным были проведены различные оперативные вмешательства, включающие стабилизирующие и декомпрессионные методики. Кроме этого, в 19,4% случаев оперативные вмешательства проводились повторно.

Показатель летальности при позвоночно-спинальной травме в раннем периоде достаточно высок. Однако он неоднороден в разных возрастных группах.

В группе 10 — 20 лет летальность можно объяснить локализацией повреждения. Эта группа была представлена в основном повреждениями шейного отдела позвоночника («ныряльщики»). В 90% случаев наряду с повреждениями позвоночника имело место утопление пострадавшего.

Как результат утопления у пострадавших уже к концу первых суток развивались тяжелые пневмонии, что и являлось отягчающим обстоятельством в дальнейшем развитии болезни.

Анализ летальности в группе от 60 лет и старше показывает, что у каждого из погибших был целый комплекс сопутствующей соматической патологии.

Большое значение в дальнейшем неблагоприятном течении болезни имеет и период времени с момента травмы до госпитализации в специализированное отделение. По данным литературных источников, этот период не должен превышать 6-8 часов.

У анализируемой группы он был значительно больше. Пострадавшие доставлялись в ближайшие хирургические или травматологические отделения, где проводились мероприятия по выведению из шока, хирургические вмешательства на органах грудной и брюшной полостей, сегментах конечностей. В ряде случаев выполнялись оперативные вмешательства на структурах позвоночного столба.

Современная методика лечения травм опорно-двигательного аппарата

Сюда отнесены пациенты, которым производились декомпрессионные ламинэктомии. В анализируемых случаях ведущими факторами были повреждения тел позвонков, межпозвонковых дисков, а поэтому не удалось устранить основные патогенетические ситуации.

Ламинэктомия, как самостоятельная методика оперативного лечения повреждений позвоночника, имеет очень узкие показания, ограничивающиеся изолированным повреждением дуги позвонка и ее элементов. Этим обусловлена необходимость повторных вмешательств.

Анализ полученных данных в момент вскрытия показывает, что ведущими причинами смерти в первые дни после травмы были отеки головного и спинного мозга. Т.е. компрессия спинного мозга являлась пусковым механизмом для развития патологических изменений в невральных структурах. Проведение декомпрессионных оперативных вмешательств не всегда прерывает начавшиеся патологические процессы в спинном мозге.

Уже к концу первой недели появлялись тяжелые поражения легких и почек воспалительного генеза (гнойные пневмонии, плевриты, пиелонефриты, уросепсис). Медикаментозная терапия с использованием антибиотиков последних поколений фактически остается безуспешной, что может свидетельствовать о резких изменениях иммунной системы.

На фоне воспалительных процессов очень быстро развивались дистрофические процессы в паренхиматозных органах и сердце. Наличие изменений фактически во всех системах организма свидетельствует о полиорганной заинтересованности при позвоночно-спинальной травме.

Ссылки по теме:

- Смертность после эндопротезирования сустава

- Частота перелома шейки бедра и смертность после перелома зависит от расовой принадлежности

- Стеноз спинномозгового канала

Автор материала Елена Васильева, врач общей практики специально для Spinet.ru

Также стоит почитать:

Медицинские центры, врачи

Опросы, голосования

Источник

За период с 2001 г. по 2004 г. мы проанализировали 76

протоколов патолого-анатомических вскрытий пострадавших с травмами шейного

отдела позвоночника и спинного мозга. Из них 29 (38,2%) находились на

стационарном лечении в НХОСМТ ТОБ, а остальные 47 (61,8%) были доставлены

непосредственно с места получения травмы в Тульское областное бюро

судебно-медицинской экспертизы. По результатам судебно-медицинских исследований

во всех случаях выявлена травма шейного отдела позвоночника.

3.3.1. Анализ причин смерти на догоспитальном этапе

При анализе причин наступления летальных исходов на

догоспитальном этапе были получены следующие данные, представленные в таблице

15.

Таблица 15

Причины смерти на

догоспитальном этапе

Как видно из таблицы, основной причиной смерти пострадавших

с травмой шейного отдела позвоночника на догоспитальном этапе является

разрушение спинного мозга на уровне С1-С3 сегментов (13 случаев, 17.1% от общего

количества пострадавших) и продолговатого мозга на уровне С0-С1 перехода (9

случаев, 11,8% от общего количества пострадавших), что составило 46,8% причин

смерти на догоспитальном этапе. Следующей по частоте встречаемости причиной

является шок — 15 случаев (из них травматический шок в 10 случаях, 13.2% от

общего количества пострадавших, и геморрагический — 5 случаев, 6,6% от общего

количества пострадавших), что составило 31,9% причин смерти на догоспитальном

этапе.

Восходящий отек шейных сегментов спинного мозга явился

причиной смерти у 4 пострадавших (5,3% от их общего количества ), что составило

8,5% летальных исходов на догоспитальном этапе. По 2 случая (2.6% от всех

пострадавших) приходится на травму, несовместимую с жизнью (ампутация головы и

падение с высоты 9го этажа), и кровоизлияния в ствол головного мозга при

сочетанном характере повреждений, что в сумме составило 8,5% от всех причин

смерти на догоспитальном этапе. И по одному (1,3% от всех пострадавших) — на

гемоперикард с тампонадой сердца и острую дыхательную недостаточность при отеке

с дислокацией головного мозга, которые имели место при сочетанном характере

повреждений, что в сумме составило 4,2% всех причин смерти на догоспитальном

этапе.

Анализируя полученные результаты, можно предположить, что

своевременная и адекватная первая медицинская помощь, направленная на проведение

противошоковых мероприятий, остановку наружного кровотечения, правильную

иммобилизацию шейного отдела позвоночника во время извлечения пострадавших из

транспортных средств и их транспортировки в специализированный

нейрохирургический стационар, мероприятия по обеспечению медикаментозной

нейропротекции, в ряде случаев позволит сохранить жизнь хотя бы части из 40,4%

пострадавших, погибающих на догоспитальном этапе от травматического и

геморрагического шока и восходящего отека шейных сегментов спинного мозга.

3.3.2. Анализ причин смерти на этапе специализированной

помощи

Из 29 пациентов, находившихся на лечении в

специализированном нейрохирургическом отделении, бригадами скорой медицинской

помощи были доставлены 15 (51,4%) пострадавших, 12 (41,0%) переведены из других

лечебно-профилактических учреждений, 2 (7,6%) доставлены в приемный покой

родственниками или очевидцами происшествия. Минимальный временной промежуток от

момента травмы до госпитализации в специализированное ЛПУ составил 1 час,

максимальный — 11 суток. Среднее время догоспитального этапа составило 46 часов.

При поступлении в стационар у 22 (75,9%) больных при

неврологическом исследовании выявлен синдром полного поражения спинного мозга

(класс А по ASIA/IMSOP); в 24,1% случаев выявлены синдромы неполного поражения

спинного мозга: класс В — 3 (10,3%), класс С — 3 (10,3%), класс D — 1 (3,5%).

Учитывая механизм травмы, жалобы при поступлении и данные

клинико-неврологического осмотра, всем пострадавших в целях выявления

травматического паттерна повреждения шейного отдела позвоночника выполнена

спондилография в прямой и боковой проекциях, а также рентгенография зубовидного

отростка С2 позвонка через открытый рот; 18 (66,7%) из них проведена МРТ.

МР-томография не проведена 11 пациентам или по техническим причинам или в связи

с их крайне тяжелым состоянием или кратковременным пребыванием в стационаре.

Оперативное вмешательство, направленное на декомпрессию

спинного мозга, проведено 7 (9,2% от общего количества пострадавших) больным,

что составило 24,1% от всех пациентов, погибших в различные периоды

травматической болезни. В течение первых 8 часов оперирован 1 (3,5%)пациент; в

течение 1-3 суток — 2 (6,9%); позже Зх суток — 4 (13,8%). Распределение по видам хирургического и консервативного

лечения представлено в таблице 16.

Таблица 16

Способы лечения

больных

При анализе причин наступления летальных исходов в остром

периоде травматической болезни спинного мозга были получены следующие данные,

представленные в таблице 17.

Таблица 17

Причины смерти в

остром периоде травматической болезни

Как видно из таблицы, основными причинами смерти

пострадавших в остром периоде явились: восходящий отек шейных сегментов спинного

мозга — 3 (3.9% от общего количества пострадавших) случая и некупированный

травматический шок — 2 (2.6% от общего количества пострадавших) случая, что

составило 42,9% и 28,6% от всех причин смерти в остром периоде, соответственно.

По данным НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского г. Москвы, в остром периоде

40% пострадавших с сочетанной травмой позвоночника и спинного мозга погибает от

пневмонии, и 40% — от отека и дислокации головного мозга, при этом, в первые

сутки после повреждения в 91,7% случаев причиной смерти является травматический

и геморрагический шок (Крылов В.В. с соавт., 2003).

Все 3 пациента с восходящим отеком спинного мозга имели

выраженную компрессию мозговой ткани, но, в силу разных причин, им не была

произведена хирургическая декомпрессия, и они получали консервативное лечение. У

2 пациентов, погибших от травматического шока, повреждения носили сочетанный

характер с превалированием в клинической картине экстравертебральных поражений.

В одном клиническом наблюдении (1.3% от общего количества

пострадавших) причиной наступления летального исхода явилась аспирационная

пневмония с развитием отека легких, что составило 14,3%. Причем, этому пациенту

в течение первых суток после получения травмы была произведена хирургическая

декомпрессия спинного мозга путем корпэктомии С5 позвонка со спондилодезом

аутотрансплантатом их гребня подвздошной кости. И у одного пациента (1,3% от

общего количества пострадавших) с продолжительностью жизни в стационаре около 4х

часов имело место грубое анатомическое разрушение спинного мозга на уровне С4

сегмента с развитием острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности,

что составило 14,3% от всех причин смерти в остром периоде.

При анализе причин наступления летальных исходов в раннем

периоде травматической болезни спинного мозга были получены следующие данные,

представленные в таблице 18.

Таблица 18

Причины смерти в

раннем периоде травматической болезни

Как видно из таблицы, наиболее частой причиной смерти

пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника в раннем периоде

травматической болезни является пневмония — 5 (6.6% от общего количества

пострадавших) случаев, что составило 27,8% всех причин смерти в раннем периоде.

Восходящий отек шейных сегментов спинного мозга стал причиной смерти 4 (5,3% от

общего количества пострадавших) пациентов, что составило 22,2% всех причин

смерти в раннем периоде.

По данным НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, г.

Москва, в раннем периоде 20% пострадавших с сочетанной травмой позвоночника и

спинного мозга погибает от пневмонии, и 20% — от восходящего отека спинного

мозга (Крылов В.В. с соавт., 2003). Все эти пациенты имели выраженную компрессию

спинного мозга, но, в силу разных причин, им не была произведена хирургическая

декомпрессия, и они получали консервативное лечение. В 3 (3,9% от общего

количества пострадавших) случаях причиной наступления летального исхода стал

разлитой перитонит, что составило 16,7% всех причин смерти в раннем периоде.

Развитие перитонита у этих пациентов было обусловлено острыми язвами желудочно-

кишечного тракта с перфорацией, и всем им проводилось хирургическое лечение

данного осложнения путем лапаротомии с ушиванием перфорации и дренированием

брюшной полости.

В 1 (1,3% от общего количества пострадавших) случае смерть

наступила из-за профузного кровотечения из острой язвы антрального отдела

желудка с развитием геморрагического шока, что составило 5,6% всех причин смерти

в раннем периоде. Таким образом, в 22,3% случаев в раннем периоде травмы к

летальному исходу приводят язвенные поражения желудочно- кишечного тракта (рис.

10 А, Б).

Рис. 10. А — язвенное поражение слизистой желудка.. Б

— язвенное поражение слизистой толстого кишечника

И по 1 (1.3% от общего количества пострадавших) случаю

приходится на тромбоэмболию мелких ветвей легочной артерии из глубоких вен

голени у больного с тромбозом вен нижней конечности, на отек головного мозга у

больного с сочетанной черепно-мозговой травмой, на острую почечную

недостаточность у пациентки 83-х лет с сочетанием травмы шейного отдела

позвоночника и множественными переломами костей таза и нижних конечностей, и на

жировую эмболию сосудов головного мозга при сочетании травмы позвоночника с

оскольчатым переломом бедренной кости у молодой пациентки 20-ти лет.

Оставшиеся 4 (13,8%) пациента погибли в промежуточном и

позднем периодах травматической болезни спинного мозга от гнойносептических

осложнений : пролежни, инфекции мочевыводящих путей, сепсис.

Таким образом, 24,1% пострадавших с острой травмой шейного

отдела позвоночника и спинного мозга на этапе специализированной

нейрохирургической помощи погибают в остром периоде травматической болезни от

тяжелой механической травмы, сопровождающейся грубым повреждением шейных

сегментов спинного мозга и/или травматическим шоком (42,9% и 28,6%,

соответственно). Эти показатели сопоставимы с данными, полученными при анализе

причин смерти на догоспитальном этапе — 46,8% и 31,9%, соответственно, что

указывает, фактически, на тяжесть полученной травмы и некурабельность данной

категории пострадавших.

В раннем периоде травматической болезни погибают 62,1%

пациентов с острой травмой шейного отдела позвоночника и спинного мозга.

Основными причинами смерти в этом периоде являются присоединившиеся осложнения

-50% (пневмония — 27,8% и язвенное поражение желудочно-кишечного тракта — 22,2%)

и восходящий отек шейных сегментов спинного мозга — 22,2%. Однако, развитие

последнего у этой категории пострадавших обусловлено не только тяжестью самой

механической травмы нервной ткани, но и сохраняющейся компрессией невральных

образований, приводящей к усугублению процессов патоморфогенеза в тканях шейного

отдела спинного мозга, которые будут изучены в следующем разделе.

Назад |

Оглавление

| Вперед

Дата публикации (обновления):

07 марта 2017 г. 20:28

.

Источник

«До травмы позвоночника я была очень независима, моя жизнь была заполнена — друзья, работа, путешествия, учеба на юридическом, свидания… После травмы все изменилось, и многие мечты — пожить одной, окончить университет, завести семью — были разрушены». Этой печальной цитатой начинается доклад Всемирной Организации Здравоохранения[1], посвященный спинальной травме. Ежегодно фиксируется от 250 000 до 500 000 случаев повреждений позвоночника, и кроме очевидных физических последствий пострадавшие и члены их семей сталкиваются с различными психологическими трудностями, вплоть до клинической депрессии в 20–30% случаев.

Причины травм позвоночника

Для начала стоит вспомнить немного из анатомии. Позвоночный столб состоит из сравнительно небольших отдельных костей — позвонков, расположенных друг над другом. Между телами позвонков расположены диски, благодаря которым смягчается осевая нагрузка. Парные отростки образуют суставы со следующими позвонками. Также к отросткам крепятся мышцы и связки, укрепляющие позвоночник и обеспечивающие его движение. Расположенные друг над другом отверстия в позвонках образуют позвоночный канал — вместилище для спинного мозга. Спинной мозг является продолжением головного мозга и состоит из нервных волокон, по которым команды от мозга поступают к нашим органам и мышцам, а информация от чувствительных рецепторов, наоборот, идет от периферии в центральную нервную систему для обработки.

Несмотря на свою защитную роль и заложенную природой прочность, позвоночник (а вместе с ним и спинной мозг) подвержен повреждениям. Причины этого можно разделить на две группы.

Травмы. Ими вызвано до 90% всех спинальных повреждений. Чаще всего это травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, причем более 30% таких случаев связаны с приемом алкоголя или запрещенных веществ. Также большой процент травматических повреждений позвоночника происходит в результате падений с высоты. Сюда же можно отнести «травму ныряльщика» — типичную травму шейного отдела позвоночника. Не меньшее число спинальных травм связано с насильственными причинами (например, огнестрельными ранениями).

Нетравматические причины. Занимают меньшую долю по сравнению с травматическими, но в последние годы отмечается увеличение числа подобных случаев. К нетравматическим причинам относятся опухоли различной природы, в том числе гемангиомы, опухоли кроветворной системы, метастазы опухолей в кости. Разрушение позвонков возможно вследствие дегенеративных изменений, например остеохондроза или остеопороза, которые нередко развиваются с возрастом. Встречаются сосудистые и аутоиммунные повреждения. В ряде случаев причиной может стать инфекция (костная форма туберкулеза).

По данным статистики, мужчины подвержены спинальным травмам в два раза больше, чем женщины, пиковые возрасты риска — 15–29 лет и от 60 лет.

Виды спинальных травм

Нужно понимать, что не все повреждения позвоночника означают автоматически травму спинного мозга. Также бывают ситуации, при которых затронут спинной мозг без нарушений со стороны позвоночника. Однако чаще всего врачи сталкиваются с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) — сочетанием травмы спины и позвоночника с повреждением спинного мозга.

Существует множество классификаций ПСМТ, применяющихся в травматологии и нейрохирургии. Рассмотрим основные варианты.

- В зависимости от степени нарушения целостности мягких тканей и кожных покровов может быть открытая и закрытая травма позвоночника.

- По уровню поражения спинальные травмы можно разделить на повреждения шейного , грудного , поясничного или крестцового отдела позвоночника. При поражении нескольких зон говорят о многоуровневых повреждениях. Если затронуто несколько позвонков сразу, то повреждение множественное.

- Травмы позвоночника могут быть разных видов: ушибы , вывихи , растяжения , переломы . Все эти повреждения могут сочетаться между собой, ухудшая состояние пострадавшего и затрудняя постановку правильного диагноза.

- Ушиб позвоночника затрагивает только мягкие ткани (подкожную клетчатку, сосуды), происходит при кратковременном действии повреждающей силы.

- Дисторсии, или растяжения , вызваны длительным воздействием тянущей силы, превышающей физиологическую, и затрагивают мышцы, сухожилия, связки. В эту группу включены и надрывы или разрывы связок позвоночника.

- Вывих возникает при устойчивом расхождении сочленяющихся поверхностей в суставах. Если поверхности расходятся не полностью, то это подвывих, или неполный вывих. Также вывих может быть осложненным, например при сочетании с переломом.

- При переломе позвонка происходит нарушение целостности самой кости. Каждый сегмент позвоночника имеет свои, обусловленные строением типы переломов. Так, для первого шейного позвонка — атланта — характерны либо перелом только одной дуги, либо «взрывной» перелом, а также вывих в атлантоаксиальном суставе. Особенностью второго шейного позвонка является перелом зуба аксиса, который может сочетаться с переломом дуги позвонка и т.д.

Более высокая подвижность в суставах шеи способствует возникновению вывихов на данном уровне. Менее подвижные грудные позвонки и более массивные поясничные скорее страдают от переломо-вывихов и переломов. В области перехода от грудных к поясничным позвонкам значительно меняются их биомеханические характеристики, и повреждения в этой зоне встречаются чаще, чем в верхних грудных или нижних поясничных отделах.

Травмы костей позвоночника грудного и поясничного сегментов различаются по механизму нанесения:

- Компрессионные переломы (тип A) происходят при вертикальном сдавливающем воздействии, при этом повреждаются тела позвонков.

- Повреждения типа В формируются при действии растяжения, чрезмерного сгибания или разгибания, страдают преимущественно ножки, дуги, отростки позвонков, а также суставы и связки.

- При действии скручивающей силы в сочетании с давлением и растяжением возникают наиболее тяжелые повреждения — ротационные переломы (тип С). Такой тип травмы чаще затрагивает не изолированные позвонки, а так называемый позвоночный сегмент — два позвонка и межпозвоночный диск между ними.

Большинство повреждений позвоночника можно разделить на стабильные и нестабильные. Повреждение среднего столба или двух-трех столбов позвоночника считается нестабильным и требует обязательной фиксации. Без этого есть высокий риск смещения поврежденных элементов и травмы спинного мозга.

Если при травме позвоночника не произошло повреждение спинного мозга и спинномозговых нервов, то такая травма относится к неосложненным . В остальных случаях принято говорить об осложненной спинальной травме. При этом степень повреждения может быть различна. Встречается сотрясение спинного мозга, его ушиб, сдавление, а также частичный или полный перерыв. Причиной повреждения спинного мозга могут стать различные кровоизлияния, кости или их отломки, инородные тела.

Проявления и признаки различных травм могут совпадать, но чаще всего отличаются, что облегчает диагностику.

Симптомы травм позвоночника

В случае ушиба возникает боль в месте травмы. Интенсивность боли бывает различной: чем более выражены гематома и отек, тем сильнее болевой синдром вследствие сдавления нервных окончаний и растяжения тканей. Вывих вызывает ограничение и болезненность движений в поврежденном суставе. Переломы могут сопровождаться вынужденным неестественным положением тела.

Повреждения двух верхних шейных позвонков зачастую сочетаются с черепно-мозговой травмой. Переломы в этом сегменте могут никак себя не проявлять, но при этом приводить к гибели. Одним из опаснейших симптомов поражения данной зоны является нарушение дыхания и сердечной деятельности за счет сдавления продолговатого мозга.

При повреждениях нижележащих шейных позвонков выявляют вынужденное положение головы, ее неустойчивость, деформацию шеи, отек мягких тканей, напряжение мышц, ограничение и болезненность при движении в шейном отделе позвоночника. На уровне поврежденного позвонка возможно усиление боли при нажатии, выявляется искривление линии остистых отростков, рас-хождение межостистого промежутка при повреждении заднего связочного комплекса.

Травмы в грудном и поясничном отделах также могут быть бессимптомны, но чаще пострадавший жалуется на боль в области перелома, особенно при движении. Боль может иметь опоясывающий характер. Мышцы спины напряжены. Возможны боли в животе с напряжением передней брюшной стенки.

При повреждении спинного мозга симптомы будут зависеть от степени и уровня поражения. Для этого исследуют мышечную силу в различных группах мышц, тактильную и болевую чувствительность, активность рефлексов в различных зонах. Нарушение иннервации может проявлять себя как покалыванием в конечностях, слабостью мышц, так и полной потерей чувствительности и невозможностью движения.

Последствия спинномозговых травм

Спинальная травма может приводить к тяжелым последствиям. В раннем периоде после травмы человек испытывает боль, вынужден находиться в определенном положении при иммобилизации, а при присоединении инфекции возможно развитие воспаления — остеомиелита. Позже могут развиваться нестабильность в поврежденном участке позвоночника, патологические искривления позвоночника, хроническое воспаление и болевой синдром. В случае повреждения спинного мозга происходит уменьшение мышечной силы или полный паралич, спастические изменения, атрофия мышц и мягких тканей, нарушение или выпадение чувствительности, проблемы или отказ в работе внутренних органов. Отличить полное повреждение спинного мозга от неполного в острый период зачастую невозможно.

Не менее важны социальные и психологические последствия травмы позвоночника. После спинальной травмы человек нуждается в помощи, причем могут быть затронуты практически все сферы жизни: питание, уход за собой, перемещение, выполнение домашних дел, общение. Зачастую требуются специальные приспособления. Неправильное или негативное восприятие окружающих, отсутствие безбарьерной среды лишает человека возможности принимать активное участие в окружающей жизни, многие сталкиваются с безработицей. Дети с травмой позвоночника имеют меньше возможностей для посещения школы и успешной учебы. Восстановление после травмы позвоночника может происходить крайне медленно. Все это оказывает огромное давление на пострадавшего человека, приводит к различным психологическим проблемам вплоть до депрессии, что значительно затрудняет процесс выздоровления.

Поэтому человеку со спинальной травмой обязательно нужна помощь специалистов и поддержка близких людей. Необходимо помнить, что при своевременном начале лечения и реабилитации восстановление функций происходит быстрее и в большем объеме.

Лечение травм позвоночника

При подозрении на травму позвоночника необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Лечение травм позвоночника и спинного мозга проводится в стационаре.

Это важно

Если обнаружен человек без сознания — после ДТП, падения с высоты, ныряния на мелководье, избиения — крайне нежелательно его перемещать. При транспортировке человеку сначала фиксируют голову с помощью специального жесткого головодержателя, затем перемещают на жесткие носилки. Перекладывание таких пострадавших должны осуществлять несколько человек, без рывков, с подкладыванием рук под все отделы позвоночника.

В больнице проводят полный осмотр пострадавшего, с оценкой неврологического статуса. Однако для точного диагноза нужны инструментальные исследования. Стандартом является использование спиральной компьютерной томографии (СКТ). Эти исследования позволяют со всех сторон увидеть состояние костей позвоночника. Следующий этап обследования — оценка степени поражения спинного мозга. Для этого проводят поясничную пункцию, а также миелографию. Могут назначить МРТ, исследование соматосенсорных вызванных потенциалов, вертебральную ангиографию при повреждениях шейного сегмента. В 95–98% случаев достаточно СКТ и МРТ[2].

Лекарственная терапия при травме позвоночника направлена на уменьшение повреждения спинного мозга, с данной целью могут быть использованы метилпреднизолон, ганглиозид GM1, антигипоксанты, ангиопротекторы. При тяжелых травмах в период подготовки к операции возможно применение антибиотиков для профилактики инфекционных осложнений, внутривенные вливания растворов для поддержания давления и уменьшения интоксикации. Травмы головы, позвоночника и спины в большинстве случаев болезненны, и в комплекс медикаментозной терапии обязательно включают адекватное обезболивание.

Хирургическое вмешательство необходимо в случаях сдавления спинного мозга из-за гематом, костных осколков, инородных тел. Также хирургическому лечению подлежат нестабильные повреждения позвоночника. Операции на позвоночнике относятся к высокотехнологичным методам лечения. Все манипуляции на спинном мозге выполняют с применением специального инструментария, микроскопа или экзоскопа — гибрида микроскопа и эндоскопа с увеличением от 5 до 20 раз.

Имеются и противопоказания к немедленному хирургическому лечению острой ПСМТ. Чаще всего это нестабильное состояние пациента, геморрагический шок, тяжелые повреждения сердца, внутренних органов, повреждения крупных сосудов, тяжелая черепно-мозговая травма. В таких случаях проводят лечебные мероприятия начиная с наиболее опасных для жизни повреждений.

В ряде случаев при переломах позвонков используют консервативные методы. Если сдавление спинного мозга отсутствует, стабильные компрессионные переломы можно лечить с помощью закрытой реклинации, или, говоря проще, посредством исправления деформации позвоночника воздействием силы. Также используются методы скелетного вытяжения. Задача консервативных методик — зафиксировать поврежденный участок скелета в нужном положении. Для исключения усиления деформации и поздней компрессии спинного мозга проводится контроль МРТ через 3, 6, 12 месяцев. Консервативные методы успешно сочетают с оперативным лечением.

Реабилитация после спинальной травмы

Особенность травмы позвоночника в том, что для выздоровления только операции недостаточно. После проведенного лечения наступает важнейший период восстановления. Эффективность реабилитации после травмы позвоночника тем выше, чем раньше она была начата. По подсчетам зарубежных специалистов, материальные средства, вложенные в раннюю реабилитацию, в 17 раз меньше затрат на обеспечение жизни в результате ограничений.

Обратите внимание

Разделы реабилитации взаимосвязаны и дополняют друг друга. Наибольший эффект достигается при сочетании методов и обязательном контроле над эффективностью проводимой терапии. Одним из способов объективной оценки результативности реабилитации является специальная шкала FIM, состоящая из 18 разделов. Она является международной и позволяет максимально достоверно отслеживать результат лечения.

Реабилитационные мероприятия можно и нужно начинать уже с первых суток после операции. Подбор курса восстановления всегда индивидуален и основан на состоянии пациента, степени повреждения, сопутствующей патологии.

Восстановление подвижности

При утрате или нарушении двигательной функции показана физическая терапия. Она основана на упражнениях и специальных движениях, которые могут быть выполнены с помощью физического терапевта. Физическая терапия включает в себя множество современных методик: кинезиотейпирование, PNF, Бобат-методику и другие.

Кроме того, возвращению подвижности, улучшению кровообращения, тонуса способствует воздействие физических методов, таких как температура, ультразвук, магнитное поле, ток. Физиотерапия может оказывать обезболивающее, противовоспалительное, спазмолитическое действие, улучшать питание тканей и проводимость нервных волокон.

Психологическая помощь

Сама травма, ее последствия, а также процесс лечения и реабилитации могут значительно влиять на психологическое состояние человека. Люди со спинальной травмой испытывают тревогу, растерянность, ведь их мир значительно меняется. Многим пациентам необходима поддержка близких и помощь опытного психолога для того, чтобы принять произошедшее и найти в себе силы бороться и побеждать.

Социальная реабилитация

Обязательной частью реабилитации после травмы позвоночника является социальная адаптация. Вновь возвращаться в общество, зачастую в новом качестве, учиться взаимодействовать с окружающим миром и людьми — сложная задача. Возможность передвигаться за пределами дома, пользоваться транспортом, освоить новую профессию или вернуть прежние навыки — вот главные задачи социального восстановления.

Эрготерапия

Иногда пациенту необходимо осваивать заново даже самые элементарные движения, учиться ухаживать за собой, готовить пищу. Эрготерапия позволяет работать именно с теми областями жизни, в которых нуждается пациент. Занятия подбираются индивидуально и отвечают потребностям человека. Во время терапии в безопасных условиях моделируются реальные жизненные ситуации: умывание, открывание дверей, пересечение улицы. Это помогает развивать независимость действий, самостоятельность.

Для успешного восстановления пациенту может быть необходимо специально подобранное питание (в зависимости от его состояния), осмотр профильных специалистов. Чтобы снизить риск осложнений, может требоваться специальный уход. Реализовать все необходимые условия на дому не всегда возможно. Современные специализированные медицинские центры позволяют проводить процесс реабилитации с учетом всех нюансов, обеспечивать качественную и своевременную помощь пациентам со спинальной травмой. Совместные усилия специалистов и самого пациента, поддержка родных и близких позволяют максимально устранить последствия травмы и жить полной жизнью.

Источник