У ребенка повреждение позвоночника и спинного мозга

Повреждение спинного мозга у ребенка: причины, диагностика, лечение

Повреждения спинного мозга, также как и повреждения головы, могут быть связаны с родовой травмой, случайными и неслучайными причинами.

а) Повреждение спинного мозга младенца. Внутриутробная травма может привести к повреждению спинного мозга, особенно в случае, когда голова ребенка фиксирована, а живот матери отвисает. Родовая травма шейного отдела спинного мозга подробно описана в случаях тазового предлежания и при наложении щипцов и являлась нередким клиническим диагнозом во времена высокой частоты родовой травмы, частота ее в случае смерти новорожденного составляла 10-33% (Towbin, 1970).

Подъем тела младенца над животом матери, в то время как голова все еще находится в фиксированном состоянии, также может приводить к переломам затылочных костей и кровоизлияниям в мозжечок или травме пояснично-грудного отдела позвоночника. Повреждение спинного мозга может локализоваться а атлантоаксиальной области, С5/Т1 или, в более редких случаях, в пояснично-грудном отделе. При аутопсии выявляются кровоизлияния в карманы корешков, разрыв корешков спинного мозга, спинальные эпидуральные кровоизлияния и паренхиматозные кровоизлияния в спинной мозг (Yates, 1959).

б) Случайная травма спинного мозга. Случайные травмы спинного мозга редко встречаются в детском возрасте. По результатам одного из проведенных в США исследований с участием 103 детей, которым проводилось лечение по поводу травмы шейного отдела спинного мозга (средний возраст составил приблизительно 10 лет), в 50% случаев причиной являлась ДТП, в 25% — спортивная травма, третьей по частоте причиной являлись падения (Brown et al., 2001). По результатам недавних исследований автотравма являлась причиной повреждений в 40% случаев, падения — в 35% случаев, а спортивные травмы — в 17,5% случаев (Leonard et al., 2007).

По результатам крупных исследований на основании данных регистрации травм в Великобритании и сетевой базы данных исследований 1989-2000 гг. выявлено 2,7% травм позвоночника, 0,6% травм спинного мозга и 0,15% травм спинного мозга без рентгенологических изменений (Martin et al., 2004) (SCIWORA).

в) Неслучайные повреждения синного мозга. Сопутствующее повреждения шейного отдела позвоночника с эпидуральными спинальными кровоизлияниями и кровоподтеками в области цервико-медуллярного соединения, вероятно, недооценены. Описанные изменения обнаруживались в 5 из 6 смертельных случаев «хлыстовой травмы» в результате встряхивания (Hadley et al., 1989). Проведено исследование с повторным обследованием с целью выявления патологии спинного и продолговатого мозга при неслучайной черепно-мозговой травме (Geddes et al., 2001), по результатам которого спинальное эпидуральное кровоизлияние, локализованное повреждение аксонов в области черепно-позвоночного соединения и повреждение корешков спинного мозга и ствола мозга выявлено у 11 из 37 детей после встряхивания.

Описанные повреждения следует подозревать у пациентов с остановкой дыхания или при наступлении смерти без выявления значимой субдуральной гематомы или отека мозга (см. описание цервико-медуллярного синдрома выше).

г) Патологические изменения при повреждении спинного мозга. Шейный отдел спинного мозга повреждается чаще всего (С1-С2, С5-С6). Вторыми по частоте участками повреждения являются сегменты Т12-L1 и L2-L5. При повреждении шейного отдела спинного мозга часто встречаются вывихи, а при повреждении пояснично-грудного отдела — компрессионные переломы. Грудной отдел позвоночника поддерживается ребрами, но при возникновении переломов часто возникают неврологические симптомы.

Спинной мозг заканчивается на уровне L1-L2 поясничного отдела позвоночника и повреждения ниже данного уровня приведут только к поражению конского хвоста. В данной области находятся способные регенерировать волокна периферических мотонейронов. Из 89 детей с переломами позвоночника или переломо-вывихами пояснично-грудного отдела позвоночника (Dogan et al., 2007) у 85% не было выявлено серьезных необратимых повреждений спинного мозга. Зуб второго шейного позвонка имеет эпифиз, который не окостеневает до семилетнего возраста, таким образом эпифизеолиз зуба второго шейного позвонка со смещением вперед является травмой, характерной для очень маленьких детей.

д) Клинические проявления. Клинические проявления повреждений спинного мозга варьируют в зависимости от локализации травмы, пораженных структур и тяжести повреждения.

Повреждение спинного мозга у новорожденных приводит к внезапной смерти во время родов или тетерапарезу (который может имитировать спинальную мышечную атрофию Вердинга-Хоффмана), вялому парапарезу, двустороннему спинальному параличу Эрба или парезу диафрагмы и дыхательных мышц (что требует постоянной искусственной вентиляции). Могут отмечаться очень живые спинальные сгибательные рефлексы, что маскирует истинный парапарез.

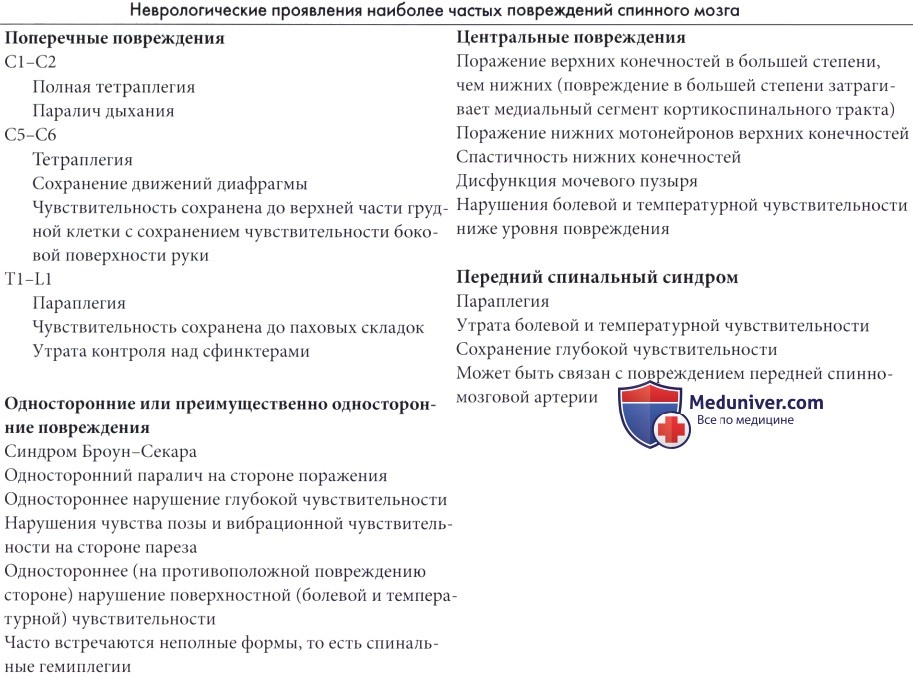

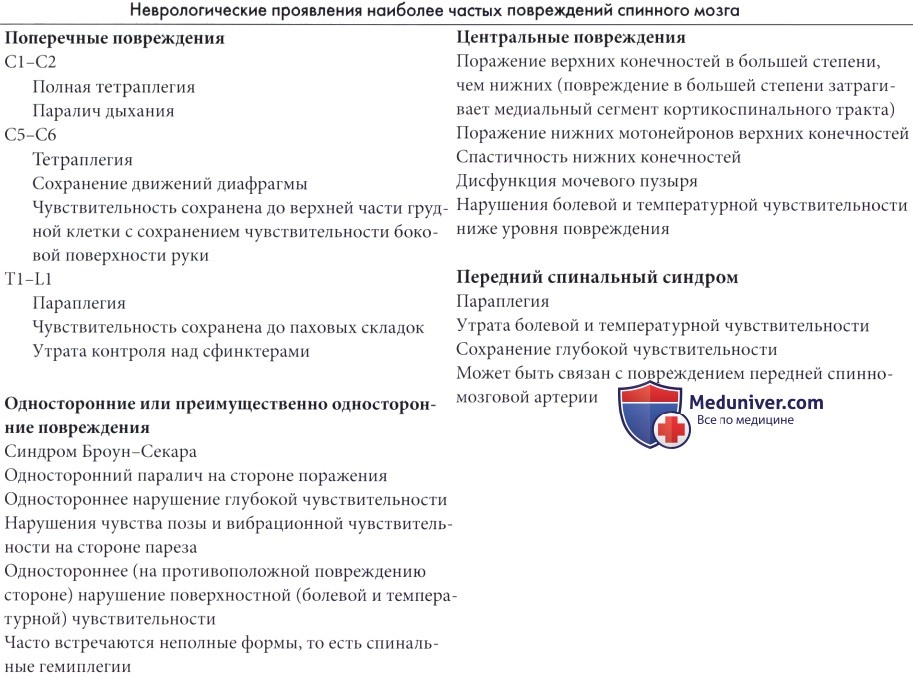

Сотрясение спинного мозга приводит к транзиторным неврологическим повреждениям с неясным механизмом развития. Утрата функции может быть полной или частичной, но признаки выздоровления появляются в течение часов или нескольких дней. Часто отмечается полное восстановление с сохранением физикальных признаков или симптомов дисфункции спинного мозга. Топографические синдромы поражения спинного мозга приведены в таблице ниже.

При тяжелых повреждениях спинного мозга развивается спинальный шок, затрагивающий отделы, находящиеся ниже поврежденного сегмента. Данное состояние характеризуется полной утратой двигательных и чувствительных функций и контроля над сфинктерами и сопровождается полной арефлексией, продолжающейся 2-6 недель. Постепенно восстанавливается мышечный ответ на пораженном участке, возникает спастичность с разгибательными рефлекса ми стопы, восстанавливается большая часть сгибательных рефлексов с последующим усилением глубоких сухожильных рефлексов. В конце появляются рефлексы разгибателей (спазмы), которые становятся преобладающим рефлекторным ответом.

Конечная клиническая картина повреждения спинного мозга в наиболее тяжелых случаях может быть представлена только рефлекторной активностью; при меньшей тяжести поражения функций сохраняются в различной степени. У трех четвертей пациентов с физиологически неполным поражением спинного мозга отмечалось значимое улучшение, более половины полностью выздоровели, в то время как сходные показатели улучшения отмечались только у 10% пациентов с физиологически полным разрывом спинного мозга (Hamilton и Myles, 1992).

е) Рентгенологические изменения. Рентгенологические исследования являются обязательными при травме спинного мозга. Часто выявляется перелом или вывих, но для их выявления может понадобиться особый вариант КТ с использованием трехмерных моделей. КТ (в частности, спиральная КТ) может выявить повреждения костей, не замеченные на рентгеновском снимке. Тем не менее, все манипуляции с пациентом следует осуществлять максимально осторожно для предотвращения появления повреждений или усиления уже имеющейся травмы.

МРТ в настоящее время является методом выбора при выявлении наличия или отсутствия сдавления и соответствующей протяженности поврежденных нервных структур. У детей возможно многоуровневое повреждение, и необходимо исследовать весь позвоночник. На МРТ можно выявить отек спинного мозга, набухание задних отделов, повреждение связок, кровотечение в спинном мозге, кровоизлияния в карманы корешков и разрывы корешков нервов. МРТ позволяет получить достоверную информацию о самом спинном мозге: острые кровоизлияния и свищи дают низкий сигнал в Т1-режиме, в то время как отек и точечные кровоизлияния выявляются хорошо (Davis, 1995).

Гематомиелия на МРТ свидетельствует об очень плохом прогнозе. При поздней визуализации можно выявить образование полостей в спинном мозге, которые могут прогрессировать вне зависимости от случайного или хирургического происхождения травмы (Avrahami et al., 1989).

ж) Лечение повреждения спинного мозга. Лечение повреждений спинного мозга в острой стадии включает придание правильной позы и предотвращение движений, в особенности это касается травм шейного отдела (Sonntag и Hadley, 1988). Относительно большой размер головы у детей приводит к сгибанию шеи, если ребенок просто лежит на плоской твердой поверхности. При всех серьезных травмах, особенно при повреждении головы, следует рассматривать вероятность травмы спинного мозга, и в настоящее время парамедики всегда иммобилизуют шейный отдел позвоночника и ведут пациента как при повреждении позвоночника до тех пор, пока не доказано обратное.

Консервативное лечение предпочтительно при стабильном состоянии позвоночника и отсутствии сдавления спинного мозга по результатам визуализации. Иммобилизация позвоночника может проводиться с помощью филадельфийского воротника или галоаппарата. В определенных случаях может быть показано скелетное вытяжение в раме Страйкера с использованием черепных фиксаторов или без них. Проводятся исследования с применением метилпреднизолона в высоких дозах (30 мг/кг болюсно, затем 5,4 мг/кг в час в течение 23 часов). Несмотря на вдохновляющие результаты применения GM1 ганглиозидов, имеются серьезные сомнения в их эффективности и безопасности.

Хирургическое лечение показано:

1) в случае подозрения на блок спинномозгового канала,

2) при ранениях с фрагментами костей в позвоночном канале и

3) при возможности ухудшения неврологических нарушений из-за вероятного наличия поддающейся лечению спинальной эпидуральной гематомы (Tender и Awasthi, 2004),

4) в случае вывиха позвоночника, не поддающегося коррекции с помощью скелетного вытяжения.

Для восстановления стабильности может понадобиться укрепление шейного отдела позвоночника и пересадка кости.

Любое хирургическое вмешательство должно проводиться под контролем соматосенсорных вызванных потенциалов; в случае, если вызванные потенциалы отсутствуют или не улучшаются при проведении хирургического лечения, можно говорить о неблагоприятном прогнозе (Tsirikos et al., 2004).

— Также рекомендуем «Энцефалопатия при отравлении, утоплении у ребенка»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 26.12.2018

Источник

Из-за незрелости нервной системы, высокой эластичности и подвижности позвонков, значительной способности к компенсации клиническая картина травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга у детей заметно отличается от подобной патологии у взрослых, с чем связаны трудности в диагностике и лечении. У детей очень часто возникают т.н. «неподозреваемые травмы», при которых не только отсутствует характерная для подобных травм симптоматика, но и нет признаков повреждений позвоночника и спинного мозга при проведении рентгенографии, КТ и МРТ (синдром SCIWORA – spinal cord injury without radiographic abnormality). К примеру, у детей возможно повреждение спинного мозга при отсутствии переломов позвонков, т.к. у детей раннего возраста позвоночник более растяжим, чем спинной мозг. Клинические проявления травм позвоночника и спинного мозга у детей во многом зависят от возраста, т.к. у детей младшего возраста преобладает более тяжелая травма.

Травмы позвоночника и спинного мозга у детей

Травмы позвоночника и спинного мозга могут возникнуть во время родов вследствие избыточной тракции или ротации при патологических родах. В таких случаях возникают растяжение, сдавление, разрывы и кровоизлияния в спинной мозг на различных уровнях. Чрезмерное растяжение позвоночника может привести к опусканию ствола мозга и его вклинению в большое затылочное отверстие. Результатом родовой травмы может стать разрыв спинного мозга, при этом на рентгенограмме никаких изменений обнаружить не удается. Чаще всего возникают эпидуральные и интраспинальные кровоизлияния. А вот повреждения позвоночника у новорожденных возникают очень редко, это могут быть переломы, смещения или отрывы эпифизов позвонков.

В младшем детском возрасте причиной травм позвоночника и спинного мозга обычно являются дорожно-транспортные происшествия и падения с высоты. Чаще всего страдает шейный отдел позвоночника и соответствующие сегменты спинного мозга, реже – грудной и поясничный отделы. Чаще всего возникают переломы тел и дуг позвонков, смещение тел позвонков. Типичными повреждениями позвоночника в детском возрасте являются переломы зубовидного отростка второго шейного позвонка в месте слияния ядер окостенения зуба и тела аксиса (переломоэпифизиолиз), когда зубовидный отросток смещается под углом кпереди.

Довольно часто в детском возрасте возникают повреждения позвоночника и спинного мозга без рентгенологических изменений. Стоит отметить, что восстановление функций поврежденных позвонков в тех случаях, когда они не видны на рентгенограмме, происходит очень плохо.

Аномалии развития позвоночника и спинного мозга

Тела шейных позвонков у плода состоят из двух половин (правой и левой), тела грудных и поясничных позвонков – из четырех частей (двух передних и двух задних), их слияние происходит на последних этапах внутриутробного развития. При дефектах развития нервной трубки происходит недоразвитие или полная агенезия одной или двух частей тела позвонка, вследствие чего возникают анатомические дефекты позвонка — клиновидные позвонки (при недоразвитии) и полупозвонки (при агенезии). При неслиянии между собой отдельных частей позвонков возникает спинальная дизрафия (spina bifida). Выраженность таких аномалий развития позвонков может колебаться от полной разъединенности частей тела позвонка до небольшого углубления по его поверхности. При умеренно выраженном неслиянии (на глубину не более 1/2 размера тела позвонка) образуются бабочковидные позвонки, при полном неслиянии – spina bifida totalis.

В зависимости от степени незаращения позвоночника выделяют несколько видов spina bifida:

- Скрытые незаращения позвоночника (spina bifida occulta) – неполное заращение дужек позвонков. Обычно локализуются в поясничной области. Чаще всего клинически никак не проявляются и являются «случайной находкой» при рентгенографии, КТ или МРТ.

- Открытые расщепления позвоночника (spina bifida cystica uverta) – истинные спинномозговые кистозные грыжи:

- Оболочечная форма (менингоцеле) – расщепление позвоночника с выпячиванием в образовавшийся дефект твердой мозговой оболочки, но без вовлечения нервных структур. Костный дефект захватывает, как правило, 2-3 позвонка.

- Корешковая форма (менингорадикулоцеле) – расщепление позвоночника с выпячиванием оболочек спинного мозга и его корешков. Костный дефект захватывает 3-5 позвонков.

- Мозговая форма (менингомиелоцеле или менингомиелорадикулоцеле) – расщепление позвоночника с вовлечением в грыжевой мешок оболочек, спинного мозга и его корешков. Костный дефект захватывает от 3-4 до 6-8 позвонков.

- Кистозная форма (миелоцистоцеле) – расширение конечного отдела спинного мозга за счет центрального канала спинного мозга.

- Осложненная форма (spina bifida complicata) – сочетание одной из вышеперечисленных форм с доброкачественными опухолями спинного мозга или его оболочек.

- Расщепление позвоночника и мягких тканей с распластыванием спинного мозга (rhachischiasis posterior). Возникают на всем протяжении позвоночника или в какой-то его части.

В подавляющем большинстве случаев spina bifida располагается в задней части позвоночника и сопровождается дефектом заднего полукольца позвоночного канала. Крайне редко незаращение позвоночника возникает на переднебоковой его части, в таком случае формируются передние спинномозговые грыжи. Типичное расположение спинномозговых грыж – пояснично-крестцовый отдел позвоночника (около 90% всех случаев), грудная и шейная их локализация встречается сравнительно редко.

Опухоли позвоночника и спинного мозга у детей

Среди доброкачественных и злокачественных новообразований позвоночника и спинного мозга у детей выделяют экстрадуральные, интрадуральные, эписубдуральные и интрамедуллярные опухоли. Наиболее частая их локализация – грудной отдел позвоночника. У детей чаще всего встречаются эпендимома, холестеатома, дермоидная киста (дермоид), саркома, менингиома (арахноидэндотелиома), тератома.

Экстрадуральные опухоли (миелоидная саркома, ангиолипома, другие первичные и метастатические опухоли позвоночника) растут из тела позвонка или твердой мозговой оболочки, а также могут являться метастазами других новообразований. Обычно это быстрорастущие опухоли, разрушающие позвоночный столб, они могут спровоцировать спонтанный перелом позвоночника и повреждение спинного мозга.

Интрадуральные опухоли (менингиомы, нейрофибромы) находятся под твердой мозговой оболочкой. Это наиболее часто встречающийся вид опухолей спинного мозга.

Характерной особенностью эписубдуральных опухолей (типа «песочных часов») является расположение одной из частей в позвоночном канале, тогда как другая выходит через межпозвонковое отверстие в брюшную полость или средостение.

Интрамедуллярные опухоли (эпиндимомы, астроцитомы) поражают собственно спинной мозг и растут как по его поперечнику, так и по длиннику. У детей встречаются сравнительно редко.

Клиническая картина при опухолях позвоночника и спинного мозга зависит от локализации опухоли, ее объема и гистологического типа. К наиболее типичным клиническим проявлениям относятся боли в спине, корешковый болевой синдром (часто имитирует радикулярный синдром), изменения сухожильных рефлексов, двигательные расстройства (центральные и периферические парезы и параличи), нарушения чувствительности, нарушения функции тазовых органов.

* * *

Совместно с ведущими специалистами детской нейрохирургии мы проводим хирургическое лечение при различных травмах и повреждениях позвоночника, посттравматических заболеваниях и деформациях позвоночника, дегенеративно-дистрофических изменениях позвоночника. В зависимости от клинической ситуации мы выполняем различные операции: ревизию позвоночного канала, заднюю непрямую репозицию, заднебоковую декомпрессию, задний локальный корпородез, удаление костных отломков, корпородез поврежденных сегментов позвоночного столба, задний спондилолез, а также проводим стабилизацию позвоночника металлоконструкциями (в т.ч. с использованием минимально инвазивных технологий).

При расщеплениях позвоночника мы проводим операцию, заключающуюся в выделении грыжевого мешка и его ножки из окружающих тканей, вскрытии этого мешка и ревизии его содержимого. Если в полости грыжевого мешка находится спинной мозг и его корешки, то они погружаются в спинномозговой канал, грыжевой мешок иссекается, а его остатки ушиваются. Хирургическая техника выбирается в зависимости от конкретной клинической ситуации.

Как показывает опыт работы, своевременная активная хирургическая тактика позволяет ликвидировать последствия повреждений позвоночника и спинного мозга, сократить сроки выздоровления и реабилитации, что позволяет вернуть ребенка к его привычному образу жизни.

Источник