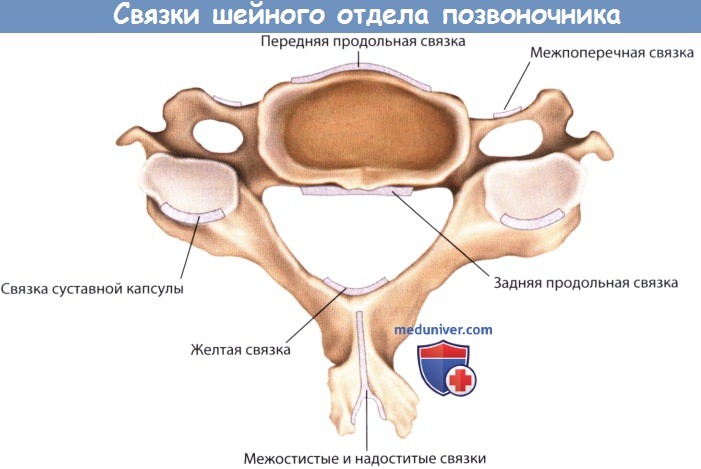

Задняя продольной связки шейного отдела позвоночника

Хирургическая анатомия связок шейного отдела позвоночника

Связки представляют из себя многослойные структуры, состоящие из эластина и коллагена. Связки обеспечивают нормальные движения позвоночника, сдерживая движения с чрезмерной амплитудой, симметричное выравнивание структур позвоночника и стабильность межпозвонковых суставов. В выполнении этих функций в шейном отделе позвоночника, ниже осевого позвонка, задействовано множество связок.

В норме, связка отвечает на растяжение, а эффект зависит от морфологии связки и рычага силы воздействия. При этом следует учитывать анатомическое расположение и возможную силу связки; то есть связки, находящиеся дальше всего от оси вращения при действии силы, имеют максимальную силу сопротивления.

Связки с выпуклой стороны кривизны позвоночника обычно сильнее. Очень сильная связка, функционирующая на коротком рычаге от оси вращения силы может вносить меньший вклад в стабильность позвоночника, чем более слабая связка, расположенная на более длинном рычаге.

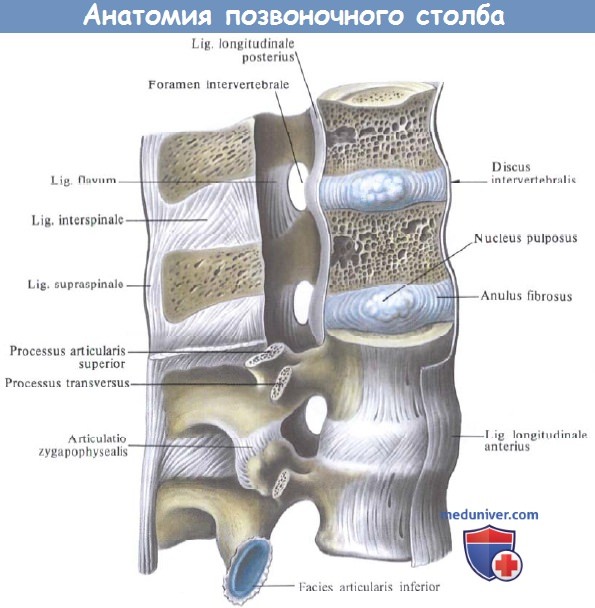

а) Передняя продольная связка шейного отдела позвоночника. Передняя продольная связка прикреплена к передней поверхности тел позвонков и межпозвонковых дисков. В целом связка протягивается от основания черепа до крестца, а с учетом ее фиксации к передней части межпозвонкового диска, функционирует связка как передняя соединительная лента, предотвращающая переразгибание подвижных частей.

Передняя продольная связка состоит из продольных волокон, уложенных многослойно; поверхностные волокна протянуты на 4-5 уровней, средний слой связывает тела позвонков и межпозвонковые диски трех уровней, а глубокие волокна соединяют только смежные замыкательные пластинки. Передняя продольная связка имеет наибольшую толщину на вогнутой поверхности тела позвонка, соединяясь в этом месте с надкостницей.

б) Задняя продольная связка шейного отдела позвоночника. Задняя продольная связка прикреплена к межпозвонковым дискам на задней поверхности позвоночника. Связку формируют продольные волокна, которые также протянуты вдоль всего позвоночника. Верхний конец связки веерообразно расширен и образует покровную мембрану, а нижний продолжается до крестца. Основная функция задней продольной связки представлена сопротивлением превышению амплитуды сгибания.

Волокна связки проходят тонким слоем над межпозвонковым диском и расширяются на уровне середины тела позвонка; таким образом, место наиболее частого образования грыжи межпозвонкового диска — это задняя околосрединная зона. Глубокий слой волокон связывает только смежные позвонки, а более сильный поверхностный слой соединяет несколько уровней. Глубокие волокна очень плотно прилегают к фиброзному кольцу, но свободно соединены с телом позвонка, где их слой значительно тоньше.

В норме, связочный аппарат, расположенный кзади от межпозвонковых дисков, функционирует как задняя соединительная лента, защищающая от избыточного сгибания. Хотя задняя продольная связка является достаточно сильной связкой, играющей роль в защите от превышения амплитуды сгибания, с точки зрения биомеханики, вклад связки в выполнение ее функции минимален, среди всех связок с той же функцией. Это связано с длинной ее рычага, или дистанцией от оси вращения при приложении силы; чем дальше связка находится от оси вращения, тем больший вклад в сопротивление она вносит.

Например, в убывающем порядке сила сопротивления некоторых связок избыточному сгибанию располагается следующим образом: связка суставной капсулы, желтая связка, задняя продольная связка.

в) Желтые связки. Желтые связки представлены сегментированными прерывистыми связками, состоящими из эластина и имеющими желтую окраску. Эти связки имеют наибольшее процентное содержание эластина во всем теле. Желтые связки пересекают пластинки дуг позвонков, по типу кровли, и сформированы из широких, парных связок, соединяющих смежные пластинки дуг с каждой стороны. Каждая связка начинается от гребня на нижней половине передней поверхности нижележащей пластинки дуги позвонка и продолжается до внутренней поверхности смежной вышележащей пластинки.

Продольное расщепление по срединной линии и способность не ослабляться при избыточном растяжении снижают риск сгибания связок при стандартном разгибании позвоночника; таким образом снижается вероятность сдавления твердой мозговой оболочки. Связки продолжаются в боковом направлении и соединяются с передней частью капсулы межпозвонкового сустава.

г) Связка суставной капсулы. Связка суставной капсулы состоит из волокон, ориентированных перпендикулярно относительно суставных поверхностей межпозвонковых суставов. Связки скрепляют смежный позвонок с суставом и играют роль в ограничении сгибания и вращения. В нормальном физиологическом состоянии, связки расслаблены, но они натягиваются при увеличении амплитуды движений. В шейном отделе позвоночника связки длиннее и натянуты свободнее.

д) Выйная связка. Выйная связка состоит из межостистых и надостистых связок. Межостистая связка, содержащая, в основном, эластин, расположена между смежными остистыми отростками. Надостистая связка, также со значительным содержанием эластина, в шейном отделе позвоночника представлена только на уровне позвонка С7; верхушка позвонка С7 является самой верхней точкой связки.

Вместе эти две связки формируют выйную связку, которая протянута от иниона до остистого отростка позвонка С7, разделяя околопозвоночную мускулатуру и выполняя роль места прикрепления выйных мышц и бессосудистой линии рассечения тканей при заднем срединном доступе. Функция связки заключается в крайне значительном ограничении амплитуды сгибания благодаря ее длинному рычагу приложения силы.

е) Межпоперечные связки. Межпоперечные связки соединяют смежные поперечные отростки и играют незначительную роль в биомеханике шейного отдела позвоночника.

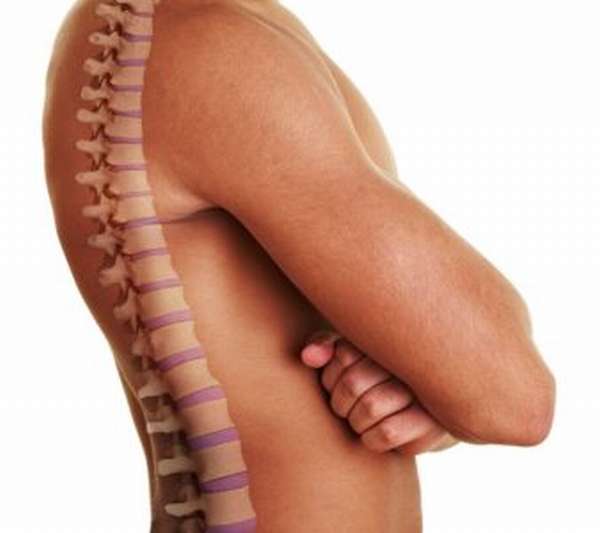

Связки средней и нижней частей шейного отдела позвоночника.

Связки и суставы позвоночного столба; вид справа.

Учебное видео анатомии соединений позвонков между собой и с ребрами

— Также рекомендуем «Хирургическая анатомия фасций в шейном отделе позвоночника»

— Посетите весь раздел посвященной «Нейрохирургии.»

Оглавление темы «Нейрохирургия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника.»:

- Хирургическая анатомия среднего и нижнего сегментов шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия спинного мозга в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия сосудов и нервов в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия связок шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия фасций в шейном отделе позвоночника

- Хирургическая анатомия мышц шейного отдела позвоночника

- Хирургическая анатомия треугольников в шейном отделе позвоночника

Источник

Спондилез – это дегенеративное заболевание позвоночника, которое характеризуется образованием остеофитов и уплотнением межпозвонковых дисков. В этой статье вы узнаете, как проявляется спондилез шейного отдела позвоночника, и какие методы лечения существуют.

Описание и причины

Это заболевания может развиваться в любом отделе позвоночника, но чаще всего возникает спондилез шейных позвонков. Развитие спондилеза изначально является защитным механизмом, поскольку уплотняются те участки связок, которые повреждены. То есть дефект заполняется соединительной тканью. Однако в дальнейшем это состояние приобретает необратимый характер, образуются остеофиты, которые крепко фиксируют позвонковые тела между собой. Все это деформирует позвонки и приводит к полному обездвиживанию позвоночника.

Шейный отдел позвоночника очень подвижный, в отверстиях позвонков проходят важные сосуды, которые кровоснабжают головной мозг. Этиология болезни недостаточно изучена, нельзя выделить единственную причину развития патологии. Развитие спондилеза провоцируют различные факторы:

- наследственная предрасположенность;

- пожилой возраст (старше 55–60 лет);

- перенесенные травмы позвоночника, особенно неизлеченные;

- сидячий образ жизни, отсутствие физической нагрузки;

- сопутствующие заболевания опорно-двигательной системы, например остеохондроз.

Признаки и стадии развития

Все симптомы, которые сопровождают шейный спондилез можно разделить на две группы. Первая группа признаков связана с непосредственным поражением и деформацией позвонков. К ним относят боль и обездвиживание. Боль обычно локализуется по задней поверхности шеи, усиливается при движении в стороны, наклонах головы. Уплотнение продольной связки и излишняя фиксация позвонков приводит к появлению утренней скованности, которая сначала длится не более часа и проходит после сна, а затем длительность проявления симптома увеличивается.

Вторая группа клинических проявлений связана с компрессией тех сосудов и нервов, которые проходят вблизи шейного отдела позвоночника. Сдавление артериальных сосудов, которые питают головной мозг, приводит к появлению головокружения, головной боли, появлению шума в ушах. Компрессия нервов влечет за собой появление таких симптомов, как онемения, парестезии в области головы и шеи.

Выраженность признаков напрямую зависит от степени заболевания. Клинически выделяют 3 стадии заболевания:

- Первая стадия характеризуется незначительной болью в области шеи и затылка, онемением. Подвижность шейного отдела при этом не нарушена. На рентгенограмме визуализируются единичные остеофиты, не связанные между собой.

- На второй стадии присоединяется утренняя скованность различной выраженности, но которая проходит в течение дня. Присутствует также головокружение, головная боль. Деформация и обездвиживание выражено намного сильнее. Рентгенографические исследования выявляют сращение остеофитов между собой.

- Третья стадия проявляется полным обездвиживанием и необратимыми изменениями.

Диагностика и осложнения

Поставить диагноз только по клиническим проявлениям на ранней стадии очень сложно. Поэтому используют дополнительные методы диагностики.

Лабораторные методы исследования при данной патологии непоказательны. Общеклинические анализы, такие как общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимический анализ крови все равно выполняют, но только для диагностики сопутствующих заболеваний.

Среди инструментальных методов используются следующие:

- Рентгенограмма шейного отдела позвоночника в двух проекциях. Базовый метод, с него обычно начинают обследование. Позволяет визуализировать наличие и локализацию остеофитов, степень сужения позвоночного канала.

- Ультразвуковое исследование сосудов шеи. Позволяет выявить степень сужения сосудов.

- Компьютерная томография. Используется для визуализации патологии костной ткани, лучше чем рентгенограмма выявляет локализацию и степень поражения.

- Магнитно-резонансная томография. Используется при подозрении на патологию со стороны спинного мозга.

Лечение и профилактика

Лечат спондилез шейного отдела преимущественно консервативно. Используют группы препаратов, направленных на уменьшение воспаления, обезболивание, протекцию хрящевой ткани, нормализацию нервной проводимости и кровообращения.

Для снятия воспаления и боли назначаются нестероидные противовоспалительные средства. Чаще всего это пероральные формы, например «Диклофенак», «Нурофен». При более выраженном болевом синдроме применяются инъекционные формы, такие как «Диклоберл», «Мовалис».

Кроме того, на ранних стадиях, когда заболевание еще обратимо, назначаются хондропротекторы. Например, «Хондроксид», в состав которого входят естественные компоненты хрящевой ткани.

Для профилактики вторичного поражения периферической нервной системы применяются витамины группы В, например «Нейровитан». Если присутствует избыточное мышечное напряжение, целесообразно применение центральных миорелаксантов. Хорошо зарекомендовал себя препарат «Мидокалм».

Кроме медикаментозного лечения, широко применяется физиотерапия, массаж и мануальные техники. Это позволяет остановить прогрессирование заболевания.

Важным аспектом лечения является гимнастика. Ежедневное выполнение физических упражнений значительно улучшает состояние больных. Движения должны быть мягкими и медленными. Рекомендуется воздержаться от значительной физической нагрузки во время обострения. Лучше чтобы комплекс упражнений подобрал сертифицированный тренер или врач-реабилитолог. В дальнейшем заниматься можно и дома. Возможно применение народных средств в комплексе с базовым лечением.

Профилактика заключается в избегании постоянного нахождения в сидячей неудобной позе, адекватной физической нагрузке, выполнении упражнений на увеличение гибкости шеи, устранении переохлаждений и инфекционных факторов. Также большое значение имеет ношение специального шейного воротника для стабилизации позвоночника при сопутствующих заболеваниях.

Видео «Лечение спондилеза шейного отдела позвоночника»

Из этого видео вы узнаете, как лечить спондилез шейного отдела позвоночника гимнастикой в домашних условиях.

Загрузка…

Источник

Главной составляющей осевого скелета человека является позвоночник, основные функции которого – опорная, движение туловища и головы, а также защита спинного мозга от повреждений. Двигательная активность позвоночника происходит с помощью суставов, находящихся между позвонками и связками, которые обеспечивают надежное крепление их между собой и гибкость позвоночника, защиту от травм.

Связочный аппарат составляют два типа связок – длинные и короткие. Длинные связки подразделяются на переднюю и заднюю продольную, надостистую и выйную, а короткие на желтую, межостистые, межпоперечные.

- Передняя продольная связка располагается по длине позвонка и обладает способностью преодолевать любую нагрузку.

- Задняя продольная скрепляет задние участки позвонков.

- Надостистая связка необходима для соединения остистых отростков.

- Выйная связка представлена эластичной пластиной и способствует поддержке головы.

- Межостистые связки – это тонкие пластины, заполняющие пустоты меж остистыми частями.

- Межпоперечные связки расположены в области поясницы и служат для соединения поперечных частей позвонков.

- Желтые связки находятся во всех отделах позвоночника, внутри позвонков и соединяют две соседние дуги, расположенные выше и ниже позвонка.

В большей степени функциональность позвоночного столба выполняют передние и задние продольные связки.

Особенности патологии связочного аппарата

Связки тел позвонков соединяются между собой тканью. Они подвержены различным видам воспалительных процессов и заболеваниям, вызванным чрезмерными нагрузками, нарушением обменных процессов, а также с травмами. Различают следующие виды заболеваний:

- Растяжение. Это травма, которая часто диагностируется у людей, ведущих активный образ жизни, у спортсменов, а также у людей пожилого возраста. Она происходит при чрезмерной нагрузке, сила которой превышает допустимую. Связки могут повреждаться как в поясничной зоне, так и по всем позвоночным отделам.

- Лигаментоз позвоночника. Представляет собой воспалительные изменения в мелких суставных частях позвоночника. Данный процесс начинается с воспалительной трансформации в связочном аппарате и заканчивается его окостенением.

- Гипертрофия желтой связки – это заболевание связочного аппарата, при котором возникают изменения в позвоночном канале. Патология ухудшает течение осложнений и способствует проявлению остеохондроза в тяжелой степени. Связки охватывают позвоночный канал с задней и боковой части, их изменение приводит к сдавливанию спинного мозга, что влечет за собой тяжелые осложнения.

Строение и функции позвоночника

Анатомия и функционирование позвоночника непосредственно связано с работоспособностью всего организма в целом. Обеспечивать движение и всегда удерживать его в вертикальном положении позволяют позвонки. Связки позвоночника, межпозвоночные диски и суставы служат для соединения позвонков между собой. Как известно, позвонок состоит из тела, дуги, двух ножек, межостистых, двух межпоперечных и четырех суставных пучков этой связки.

При изменении в межпозвоночных дисках и суставах, приводящем к патологической подвижности позвонков, связочный аппарат пытается удержать привычную двигательную активность с повышенной силой. В результате данного процесса происходит гипертрофия.

Таким образом, пространство позвоночного канала уменьшается, происходит сдавливание спинного мозга и его отростков, что в результате приводит к патологическим изменениям в позвоночном отделе.

Заболевания связочного аппарата

Соединительная ткань составляет связки позвоночного столба, из-за этого они подвержены воспалительным процессам и различным заболеваниям. Но наиболее часто связки, локализованные на протяжении позвоночника, страдают от чрезмерных физических нагрузок, травмирования различной степени тяжести, нарушения обмена полезных веществ.

К наиболее распространенным болезням связочного аппарата можно отнести следующие:

- Растяжение – этой патологии подвержены люди всех возрастов. Такой вид травмирования может произойти в любом позвоночном отделе.

- Гипертрофия или утолщение желтой связки – при этой патологии желтые связки увеличиваются и становятся значительно толще. Это может происходить вследствие частых растяжений и, как правило, локализовано в поясничном и грудном позвоночных отделах по всей поверхности поперечного отростка позвонка. Реже гипертрофии подвергается шейный отдел позвоночника.

- Обызвествление связочного аппарата – в соединительной ткани откладываются кальцинаты, патологию еще называют кальцификацией связочного аппарата.

Клинические симптомы

Гипертрофия желтой связки не вызывает никаких негативных симптомов. Но если у человека узкий спинной канал, утолщение может привести к сдавливанию спинного мозга и, как следствие, возникают затруднения при движениях руками или ногами, а также нарушается чувствительность и телесные рефлексы.

В случаях развития осложнений могут возникать патологические изменения в позвоночнике, такие как протрузия, грыжа, выпадение межпозвоночных дисков, ущемление нервных окончаний. Эти патологии характеризуются острой болью, которая может иррадиировать в конечности или ягодичные мышцы. Также проявляются такие признаки, как онемение конечностей и нарушение их функциональности, проблемы с поворотами тела. Выраженность симптомов напрямую зависит от степени сдавливания спинного мозга, то есть от величины утолщения связочного аппарата.

Причины поражения связочного аппарата

Гипертрофия желтых связок позвоночника, как правило, бывает вызвана патологическими изменениями на фоне продолжительных деструктивно-дегенеративных процессов.

К этой патологии приводят такие заболевания, как:

- спондилоартроз,

- остеохондроз,

- травматические поражения.

При остеохондрозе со временем наступает нарушение стабильности позвонков из-за поражения межпозвоночных дисков. Позвонки становятся патологически подвижными, начинается их смещение относительно друг друга, это приводит к гипертрофии связок, главной задачей которых является компенсация возникших нарушений.

Через некоторое время изменения приобретают такую выраженность, что вызывают нарушение функционирования организма. Увеличивается фиксация позвонков, вследствие чего снижается эластичность связочного аппарата, что влечет за собой ущемление нервов и сдавливание спинного мозга. Симптомы, характерные для сдавливания, возникают при появлении грыжи, вызванной увеличением желтых связок.

Растяжение

Это одна из основных причин воспалительной реакции в связочном аппарате, которая сопровождается выраженной болезненностью. Возникает при небольших травмах спины и регулярных или чрезмерных физических нагрузках. Также спровоцировать растяжение могут различные нарушения осанки, например ожирение или остеохондроз.

Гипертрофия

Желтая связка подвергается гипертрофии по причине различных провоцирующих факторов, таких как травмы, воспаления и растяжения. В некоторых случаях утолщение может быстро прогрессировать. Причина этого пока не обнаружена, однако ученые выяснили, что пусковым механизмом этого процесса является продолжительное напряжение связочного аппарата, что приводит к сложным биохимическим патологиям.

Обызвествление

Обызвествление считается результатом дегенеративно-дистрофического процесса в связочных тканях и нарушенного обмена веществ. Кальцификация и гипертрофия связочного аппарата приводит к таким осложнениям, как сужение канала позвоночника.

Как лечить заболевание

Если в связочном аппарате в области спины обнаружены патологические изменения, следует срочно приступать к лечению. Если во время диагностики было обнаружено, что задняя продольная связка уплотнена, или появляется риск гипертрофии других видов связок, методика лечения будет напрямую зависеть от выраженности и обширности деструктивных изменений.

При легкой степени сдавливания назначается курс приема медикаментов, обладающих обезболивающим, противовоспалительным и сосудистым эффектом. Чтобы устранить сильную боль, врач может назначить физиотерапевтические процедуры.

В тяжелых случаях гипертрофии показано хирургическое вмешательство, во время которого проводится полное удаление продольной или желтой связки. Эта операция называется декомпрессионная ламинэктомия. В любом случае лечение должен назначать врач после проведения диагностических процедур и точной постановки диагноза. Самолечение категорически запрещено и может привести к инвалидности.

Источник